Археолог Марк Борисович Щукин (1937-2008) как-то написал статью "Рождение славян", в которой постарался сопоставить данные из различных дисциплин для решения вопроса о прародине славян. Со временем "прибавилась" и генетика, но она также оставила ряд вопросов.

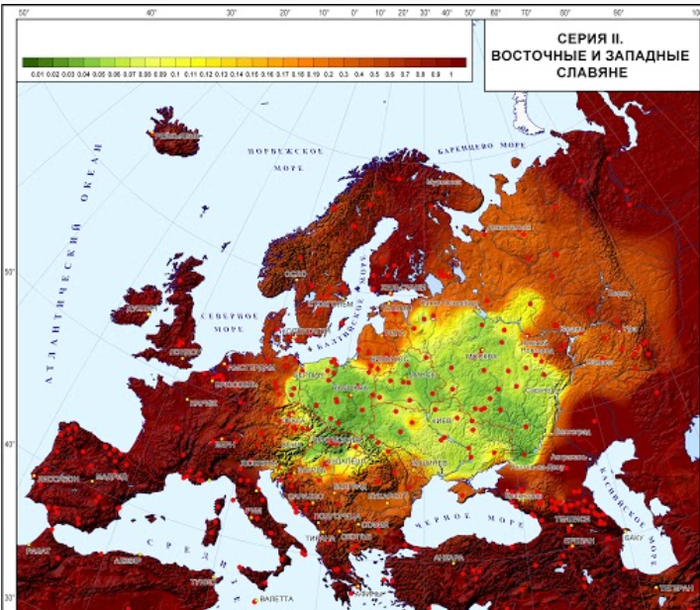

Карта обобщенного генетического ландшафта восточных и западных славян по гаплогруппам Y-хромосомы (мужской линии) из книги генетика Олега Балановского "Генофонд Европы". Построена как средняя по 9-ти картам генетических расстояний: от белорусов, белорусов Полесья, кашубов, поляков, Центрально-южных русских, словаков, сорбов, украинцев, чехов.

Пусть лингвисты и не могут дать точных датировок, они часто могут определить ареал расселения группы и найти слова из пра-языка, из которого они, видоизменившись, пошли дальше. Например, дополнительную и очень важную информацию о прауральском (входят финно-угорские и пермские языки) экологическом ареале может принести анализ названий рыб в уральских языках: в отличие от растений и животных ареалы обитания отдельных видов рыб на протяжении голоцена не менялись. Если для финских народов характерны разные названия для оленей в разных стадиях жизни и обилие схожих слов для флоры темнохвойной тайги, то для славян это не особо характерно. В контакте с палеобиологами и другими учеными и рождаются такие предположения и карты.

Славяне идентифицируются в византийских источниках : их "звездный час" - 6 век нашей эры, когда они уже активно расселились по Восточной Европе. Мы знаем 3 важных объединения : это анты, склавины и венеды.

Итак, год 512-й нашей эры. Германцы герулы, на территории южной части Среднего Подунавья, потерпели крупное поражение от гепидов и лангобардов. Одна часть решила пойти на службу в Византию, другие решили пойти домой в Северную Европу.

Минуя вражескую территорию Трансильвании, герулы пошли на север, огибая с востока Карпаты. При этом им довелось пройти все земли, занятые склавинами, затем некие пустующие земли и, наконец, достигнуть территории Дании или прилегающих побережий Балтийского моря.

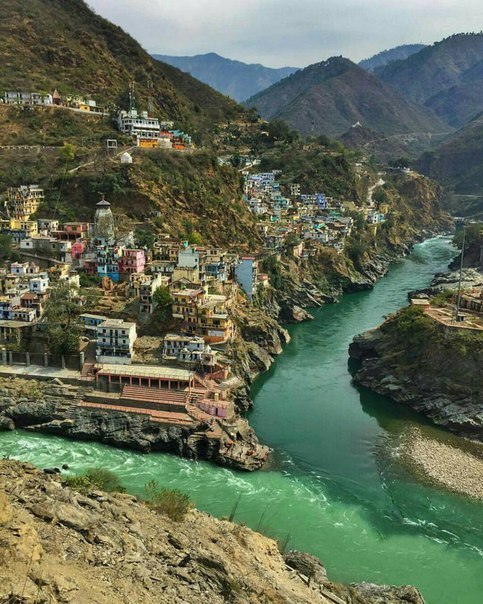

-Вот вам физическая карта с Карпатами (название вероятно, производное от пра-индоевропейского *sker-/*ker- «горная каменистая местность, скалы». Ближайший эквивалент в албанском языке: karpë «гора, камень»)

После 577-го эсклавины организованно и большим числом совершают походы против Византии...Существует мнение: разноречия в написании термина “склавины-славяне” обусловлено лишь тем, что для латинского и греческого языков сочетание звуков “с” и“л” неприемлемо и древние авторы вставляли между ними“к” (Анфертиев 1991). Во время противостояний Византией с славянами образовалось и слово "склавос" - "раб", позже переросшее в "Slave". Но самоназвание, скорее всего ведет начало от "словене" - владеющие словом, языком, понятные.

Что касается антов, то они на страницах источников появляются еще раньше склавинов, то есть в конце 4-го века, накануне 376 г., они участвуют в неких событиях, происходящих где-то в Северном Причерноморье.

Но вернемся к языку:

Лингвисты установили: в общеславянском языке или комплексе языков, есть заимствования (и пересечения) из языков балтских, иранских, угро-финских, германских, фракийских и кельто-иллирийских. Границы же распространения носителей тех или иных языков со временем могли существенно меняться, и вряд ли стоит опираться на представления об их нынешних ареалах.

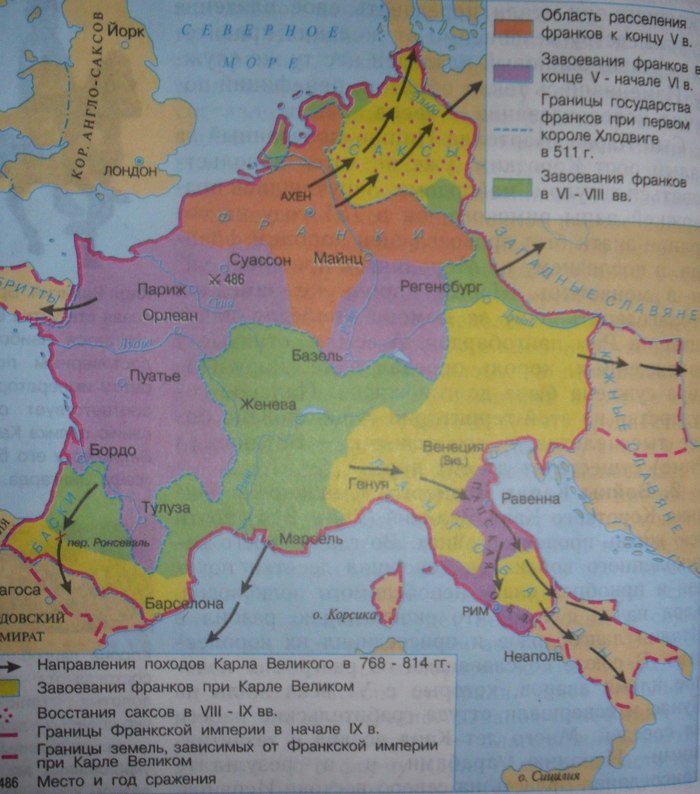

Щукин видит лишь одну зацепку: слово "король", от имени Карла Великого, короля франков

объединившего большую территорию Западной Европы в 771-814 годах.

Отсюда следует вывод, что общеславянское состояние языка существовало именно во времена Карла или вскоре после него, а как долго оно существовало до того, остается полностью неясным.

В 789 году Карл совершил поход для "защиты" мекленбургских ободритов против славянского племени лютичей (вильцев) и Драговита. Нельзя забывать, что он подчинил себе и племена германцев, укротил саксов. Для ориентировки - летописное призвание Рюрика 860-е годы.

Место, где жили праславяне по гипотезе Лер-Сплавинского - междуречье Одера (на западе) и Вислы (на востоке).

Ф.П.Филин пишет:

"Обилие в словаре общеславянского языка названий для разновидностей озер, болот, лесов говорит само за себя. Наличие в общеславянском языке разнообразных названий животных и птиц, живущих в лесах и болотах, деревьев и

растений умеренной лесостепной зоны, рыб, типичных для водоемов этой зоны, и в тоже

время отсутствие общеславянских наименований специфических особенностей гор, степей и моря - все это дает однозначные материалы для определенного вывода о прародине… Прародина славян, по крайней мере в последние столетия их истории как единой исторической единицы, находилась в стороне от морей, гор и степей, в лесной полосе умеренной зоны, богатой озерами и болотами…

Но зона эта обширна: от Эльбы и до Десны. Славяне 6-7 веков, гипотетические носители общего языка, расселились очень широко, повсеместно разнеся свои названия рек и поселений. Но ни в Восточной, ни в Центральной Европе нет области, где была бы представлена исключительно славянская топонимика: всегда есть та или иная примесь. Однако, когда О.Н.Трубачев (1968) и Удольф (1979) находят скопления

раннеславянских топонимов на западной Украине и в Прикарпатье, это совершенно не означает, что именно здесь протекал процесс славянского этногенеза! Может быть и наоборот! Чаще всего подобные явления наблюдаются в районах, откуда местное население по тем или иным причинам выселилось, а "пришельцы", придя на запустевшие земли, всё переименовали.

Важный тезис высказал еще в 1908 году польский ботаник Ростафинским и в последствии неоднократно повторяющийся: “Балты не знали ни бука, ни лиственницы, ни пихты, ни тиса, поскольку название его перенесли на крушину. Славяне же общеиндоевропейское название тисс перенесли на вербу, иву (*īwa) и не знали

лиственницы, пихты и бука. Таким образом, анализ названий деревьев указывает на

среднюю Россию, как родину семьи балто-славянских народов” .

Но здесь мы тоже сталкиваемся с определенным противоречием данных.

Дело в том, что это как раз зона широкого распространения и преобладания балтской

топонимики, а специальное исследование В.Н.Топорова и О.Н.Трубачева (1962) показало:

в Верхнем Поднепровье балтские гидронимы зачастую оформлены славянскими суффиксам. Это означает, что славяне появились в этом регионе позже балтов.

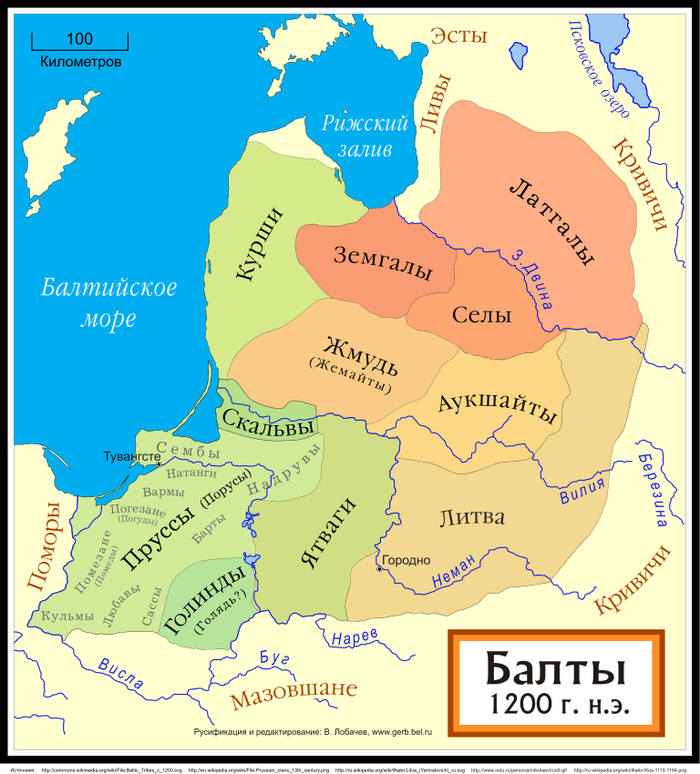

Лингвисты говорят о балто-славянском языковом единстве как переходной общности от общебалтской к праславянской (Иванов 1976). Отношения балтских и славянских языков рассматриваются лингвистами не как отношения двух братьев, происходящих от единого индоевропейского предка, и даже не как отношения старшего, балтского, брата к младшему славянскому, а как переход (Топоров 1978).

Но тут есть одна интересная деталь: литовский язык - очень архаичный (в рамках языковой семьи), он намного ближе к пра-балтскому, чем латышский. Но существовали и ныне исчезнувшие древнепрусский и ятвяжским языки.

Аргумент: языки с наименьшей дробностью и наибольшей площадью распространения

оказываются языками наиболее позднего происхождения, распространившимися на этой

территории в позднейший период. Данные славянских языков характеризуются большим

однообразием, что дает возможность довольно точно проецировать эти данные в

доисторическую эпоху, слабо дифференцированную в диалектном отношении и

отстоящую очень недалеко от времени создания первых письменных источников.

Поскольку эти источники (русские летописи, записанные не ранее 10-11 веков) не старше самого конца I тысячелетия н.э., конец праславянского состояния должен быть отнесен к весьма позднему времени.

В.К. Журавлев писал в 1968 году: Есть некоторые основания полагать, что древнепрусский язык, языки ятвягов и голяди первоначально входили в протославянскую изоглоссную область, но позже, оторвавшись от нее, примкнули к балтийской (летто-литовской), возможно, явившись эпицентром распространения общебалтославянских процессов. В свою очередь, летто-литовский, вероятно, в какой-то период примыкал к прагерманской изоглоссной области, оторвавшись от нее, примкнул к балтославянской, был до новых встреч с германскими языками эпицентром иррадиации некоторых германо-общебалтских тенденций.

Зацепка: в некоторых отношениях прусский язык обнаруживает и особую близость к славянским языкам: сюда относятся общие структурные черты в области морфологии (в частности, именного склонения).

Вот несколько строк на нём:

Beigeite beygeyte peckolle ("бегите, бегите, черти!")

Привет - Kaīls, Спасибо - Dīnkun, Сколько? - Kelli? Да - Jā, Нет - Ni, Tū segīlai - ты бы сделал.

Нужно учесть вот еще что: далеко не все языки и диалекты

сохранились до нашего времени, многие исчезли полностью и лишь некоторые из них

оставили косвенные следы своего существования. Вычисляются, в частности, некие

“народы между германцами и кельтами” (Нachmann, Kossack, Kuhn 1962), “между

балтами и финнами” (Серебряников 1957). На самом деле таких "промежуточных" групп,

народов, племен могло быть значительно больше.

Но вот искать прародину славян на Балканах или в Паннонии, не логично и с точки зрения археологии и с точки зрения истории Римской империи и Византии.

Последнее важное замечание - несомненное нахождение в Причерноморье германцев-готов. НОстгото-анто-гуннская война случилась в 376-м в неком готском полу-государстве где-то между Доном и Днестром.

Иордан, готский историк 6-го века пишет про занятую гепидами Дакию, расположенную между реками Тиссией и Флутавсием (Прутом), а с севера "укрепленную наподобие венца крутыми Альпами” (Карпатами), их левой стороны, которая склоняется к северу, от истока реки Вистулы (Висла) на огромных пространствах обитает многочисленное племя венетов. Хотя теперь их названия меняются в зависимости от различных родов и мест обитания, преимущественно они все же

называются склавинами и антами.