Уникальное свойство реальности

Современный рынок, психодиагностического тестирования соискателей на предмет выявления скрытых особенностей личности, изобилует огромным предложением специальных программ и разнообразных методик. В начале двухтысячных такой выбор был значительно скуднее и кадровики того времени в основном использовали тест «Рисунок несуществующего животного». Решаемые ими задачи, при помощи этого испытания, не имеют прямого отношения к раскрытию темы уникального свойства реальности. В упоминании об этих опытах важен лишь сам факт их проведения, результат которого может быть логически исследован и математически оценён.

Аналитическая оценка теста с придумыванием несуществующего животного выглядит следующим образом:

Первое - присутствие выдуманного "нечто" в реальности (назовем ее "наблюдаемой") равно нулю.

Второе - придуманный испытуемым (одним из представителей наблюдаемой реальности) виртуальный объект равен единице.

Третье - оба полученных числа (1 и 0) описывают разные представления, суммарно одной и той же реальности (назовем её "общей"), количественно равные двум.

Итого: для описания результата события всего были использованы три числа - 0,1,2.

Поскольку возможность придумывания виртуальных объектов имелась у испытуемых задолго до получения задания, то временная последовательность очередности описания может иметь варианты.

К примеру, возможность двойственного отражения общей реальности потенциально была известна заранее и в этом случае последовательность чисел представляется иной - 2,0,1.

Или же, пока потенциал двойственности не был реализован, имела место быть полная вариативность числовых порядков:

0,1,2 2,1,0

0,2,1 1,2,0

1,0,2 2,0,1

Всего получилось шесть разных вариаций порядка записывания чисел. В принципе этот ответ можно было получить значительно проще - вычислив факториал числа 3.

3!=(1х2х3)=6

Но главное здесь не полученный результат вычисления, а то, как наглядно выглядит вариативность этой математической функции. Именно визуализация факториала даёт возможность рассмотреть невидимую, при использовании формулы, зеркальную симметрию цифровых рядов.

Левая колонка, которых, зеркально симметрична правой и наоборот.

Интересно, а сохранится ли симметрия при вычислении факториала всех остальных чисел? Если предположить, что симметрия является основным свойством факториала, то значит все результаты вычисления функции должны быть четными.

0!=1

1!=1

2!=2

3!=6

4!=24

5!=120

6!=720

7!=5040

8!=40320

9!=362880

10!=3628800 и т.д.

Смотрим и видим, что почти так все и есть. Кроме двух чисел, 0 и 1, факториалы всех остальных кратны двум. Причём, значения 0! и 1! оказались равны и зеркально симметричны. Как такое может быть?

Для понимания этого парадокса вернёмся к тесту с придумыванием несуществующего животного.

Окружающая нас реальность зеркально симметрично отражается в нашем сознании, но, как мы видим, обратной симметрии не наблюдается. Материализация, несуществующих животных во внешнем мире, равна нулю и по аналогии с факториалом это значит, что всё возникающее в мозгу проецируется в него из вне, а именно из ничего. 0!=1

Квантовая физика полностью подтверждает данный вывод. Ненаблюдаемые в реальности, чисто виртуальные, кварки (нули) являются основой вполне материальных протонов и нейтронов (единиц) образующих ядра атомов.

Как дела, мужики?...

Иллюстрация из издания De Monstris Фортунио Лицети 1665 года, первоначально опубликованного без иллюстраций в 1616 году. Работа Лицети, хотя и не первая, посвященная деформациям в природе, была, пожалуй, самой влиятельной из того периода.

Иллюстрация взята из https://publicdomainreview.org/collection/fortunio-liceti-s-...

Вопрос к лиге упоротых расчётов

Честно, не знаю есть ли такая, но думаю, что после данного поста появится. Господа инженеры, математики и тому подобные! Человечество веками пытается ответить на массу важных, хотя порой и лишенных практического смысла, вопросов. Есть ли жизнь на Марсе? Сколько ангелов уместится на конце иглы? Когда закроется "санлайт"? Но! Сегодня Вы, именно Вы, можете доказать что часы проведённые за постижением матана, решением уравнений и доказательством теорем, приведших вас к диплому, гордо гласящему что вы не хуй с горы, а, ети его мать, математик\инженер (нужное почеркнуть). Именно Вы сорвете покров с тайны, которая много лет терзает человечество!

Итак, господа. Все мы неоднократно слышали такое выражение как "хуёв телегу". Настало время раз и навсегда поставить точку в вопросе - сколько именно гениталиев в конкретно данной повозке?

Здесь стоит сразу договориться о габаритах телеги, размерах вышеуказанных хуёв, а так же, типе укладки.

Вот что удалось найти на просторах сети: https://docs.cntd.ru/document/1200023516

Касаемо "размера члена мужского, полового" предлагаю брать среднестатистические 15-17 сантиметров.

Жду результатов напряжения ваших светлых голов.

Аксиомы / принципы геологии по К.Ю. Еськову

Данная статья относится к Категории: Научные парадигмы

«Есть два фундаментальных принципа (фактически это аксиомы), которыми пользуются геологи при изучении истории.

Первый - принцип Стено, или закон напластования: если один слой (пласт) горных пород лежит на другом, то верхний слой образовался позднее, чем нижний.

Второй - принцип Гексли, или закон фаунистических и флористических ассоциаций: слои, содержащие ископаемые остатки одних и тех же видов животных и растений, образовались в одно и то же время. Первый принцип позволяет установить хронологический порядок образования горных пород в одном месте, второй - синхронизировать между собой пласты, залегающие в разных местах.

Принципы эти, казалось бы, предельно просты, однако при их практическом применении нас подстерегает целый ряд ловушек.

Так, исходная последовательность слоёв в результате тектонических движений зачастую сминается в более или менее горизонтальные складки.

Если в дальнейшем вышележащая половинка складки (с «правильной» последовательностью) окажется полностью уничтоженной эрозией, то установить, что в нашем распоряжении осталось лишь искаженное, запрокинутое залегание слоев, будет весьма непросто».

Еськов К.Ю., Удивительная палеонтология: история Земли и жизни на ней, Изд-во НЦ ЭНАС, 2007 г., с. 12.

Дополнительные материалы

МЕТОДИКИ КРЕАТИВА / ТВОРЧЕСТВА — плейлист из 17-ти видео

Изображения в статье

Кирилл Юрьевич Еськов — русский биолог и палеонтолог / РИА Рустим

Азбука естествознания: большой адронный коллайдер1

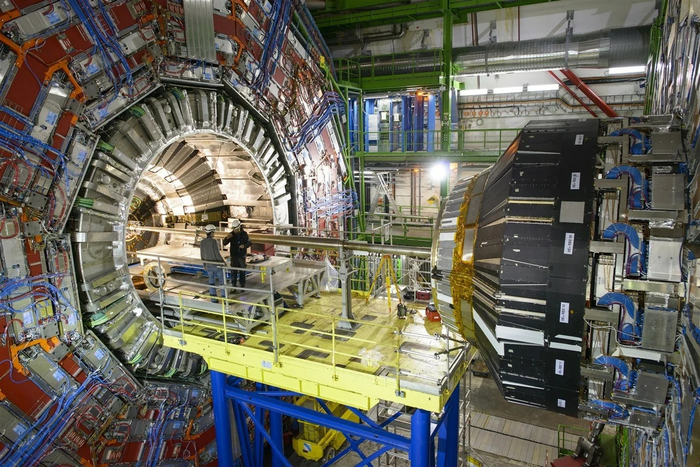

Сегодняшний гость – Большой адронный коллайдер. Мы разберём, что это такое, зачем он нужен, стоило ли его бояться и как физики преуспели в рекламе своих исследований.

Начнём с названия. Большим устройство назвали за действительно колоссальный размер: длина его основного кольца — больше 25 километров. Адронным — потому что он оперирует адронами (от греч. ἁδρός — массивный) — массивными частицами, состоящими из кварков. По сути, в самом коллайдере ускорялись протоны (которые относятся к барионам — разновидности адронов из трёх кварков), а также более тяжёлые ионы, которые уже не являются элементарными частицами. Но название прижилось. Кстати, помните, что это адроны, а не Андроны Кончаловские или какие-то иные. Ну и коллайдер (от англ. collide — сталкиваться) — устройство для сталкивания таких частиц, как говорится, лоб в лоб (шутка от редакции: у элементарных частиц много видов спи́на, но лба всё-таки нет).

Зачем это нужно? Физикам давно известно, что при столкновении частиц на больших скоростях выделяется много энергии. Но на квантовом уровне энергия — это разные формы существования материи, разные частицы. Знаменитая формула Эйнштейна E=mc² — как раз об этом соотношении массы частицы и энергии, в ней заключённой. Конечно, часть энергии ещё переходит в кинетическую: знакомая многим со школы формула E=mv²/2 на обычных скоростях работает и для элементарных частиц. То есть, что получается: две достаточно массивные (ἁδρός) частицы разгоняются в электрическом поле до огромных скоростей, а затем сталкиваются лоб в лоб и разлетаются на множество «искр», среди которых могут попасться интересные учёным.

Почему же он такой большой? Ранее мы упомянули формулу E=mv²/2. На самом деле БАК оперирует такими энергиями, что эта формула уже неприменима. Когда скорость частицы приближается к скорости света, её энергия возрастает на порядки. Так вот, чтобы эффективно сообщать энергию частицам, ускорители часто строят в виде кольца, чтобы, пока частицы летят по этому кольцу, они ускорялись несколько раз. Однако для заворачивания частиц по кольцу используется магнитное поле, которое в случае таких огромных энергий должно быть тоже очень сильным. В БАК используются огромные электромагниты на сверхпроводниках. Однако для их работы требуется охлаждение жидким гелием до очень низких температур, и даже так у них есть пределы. Если же кольцо ускорителя сделать большим, то можно снизить кривизну, то есть уменьшить необходимую центростремительную силу, и тем самым ускорять частицы до более высоких энергий.

В любом случае, Большой адронный коллайдер — пример потрясающего международного сотрудничества. Идея коллайдера была предложена ещё в 1984 году, проект был утверждён в 1995, строительство началось в 2001, а испытания начались только в 2008. Бюджет проекта составил почти 10 миллиардов долларов (хотя он обычно измеряется в швейцарских франках или евро, так как БАК находится на границе Швейцарии и Франции). Помимо непосредственных научных результатов, само строительство было интересной и оригинальной инженерной задачей. Производство, установка и синхронизация всех сверхпроводящих магнитов и систем охлаждения для них, настройка всех детекторов, огромные вычислительные мощности для управления проектом и обработки результатов — всё это потребовало использования самых передовых технологий.

Поиск финансирования на такой огромный и долгосрочный проект — непростая задача. И учёные блестяще справились и с ней. Проект рекламировался на всех уровнях, постоянно генерировал новости. Несколько музыкальных групп из учёных выпустили клипы, частично записанные прямо в туннелях БАК. Можно даже предположить, что учёные не слишком противились, а может, даже и поддерживали конспирологические теории о том, что запуск БАК на полную мощность может уничтожить нашу планету. Ведь это даёт громкие заголовки и повышает узнаваемость проекта. А серьёзные люди, от которых зависит финансирование, вряд ли всё-таки поверят в возможность уничтожения Земли, но с большей вероятностью выделят деньги на такой мощный проект.

Азбука естествознания: голубой цвет, гуманитарные науки и генерализация

Если вы в школе учили английский, возможно, вы помните, что голубой и синий цвета в английском обозначаются одним и тем же словом blue. Можно подумать: как же так, неужели у них в радуге не семь цветов? На самом деле, семь. Исаак Ньютон, открывший, среди прочего, явление дисперсии — расщепления света в спектр при прохождении под углом через призму из-за разного показателя преломления света разных цветов, — добавил в радугу седьмой цвет индиго, чтобы она соответствовала музыкальным нотам, семи классическим цветам Аристотеля и из прочих нумерологических соображений. То есть, классические цвета радуги в английском называются так: red — красный, orange — оранжевый, yellow — жёлтый, green — зелёный, blue соответствует нашему голубому, а indigo — синему, violet остаётся фиолетовым.

И мнемоническая фраза для радуги, подобная «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», на английском звучит как ROY G. BIV (похоже на имя человека) или «Richard Of York Gave Battle In Vain» — Ричард Йоркский проиграл сражение впустую.

К чему нам эта информация? Оказывается, такое различие между синим и голубым есть в очень немногих языках. Помимо русского, например, в современном греческом и японском. И это влияет на цветовосприятие: русскоговорящие и грекоговорящие люди лучше различают оттенки синего, чем англо- или немецкоговорящие люди.

Народ химба, живущий в Намибии, говорит на отжихимба — диалекте языка гереро. В их языке есть больше слов, отвечающих за оттенки зелёного, но почти нет различий между оттенками синего. Поэтому на тестах они легко определяли слабо отличающийся от других оттенок зелёного, но им было труднее определить сильно отличающийся оттенок голубого.

Можно подумать, что химба живут в джунглях и им важно различать оттенки зелёного, чтобы быстро определять хищников и другие опасности. Но нет, они живут в саваннах и занимаются скотоводством. Скорее всего, это связано с историческим развитием языка.

В 1798 году английский химик Джон Дальтон описал своё состояние, которое позже получило название дальтонизм или цветовая слепота. Пока он занимался химией, он объяснял несоответствие цвета веществ, которые он видел, и цветов, описываемых в книгах и журналах, неточностью терминологии. Но, когда он увлёкся ботаникой, то понял, что видит некоторые цветы по-разному в разное время суток. Он спрашивал других людей, но никто, кроме его брата, не разделял его восприятие. Тогда он понял, что, видимо, что-то не так с его зрением, и тщательно исследовал своё расстройство.

Вверху — нормальное зрение, внизу — предположение, как мог бы видеть Дальтон, основанное на анализе ДНК его сохранившегося глаза.

Однако описания Дальтона не сразу были приняты научным сообществом. Тем не менее, в 1858 году, за год до публикации «Происхождения видов» Дарвина, английский государственный деятель и филолог Уильям Гладстоун опубликовал обширный труд «Исследование Гомера и гомерической эпохи». Там он, в числе прочего, рассматривал с точки зрения филологии описания цвета в «Илиаде» и «Одиссее». У Гомера встречаются такие описания, как «море цвета вина» или «фиолетовые овцы». Вообще, описания цвета встречаются у него редко, хотя прилагательных в самих поэмах очень много. По большей части цвета обозначаются как «светлый» или «тёмный». Некоторые исследователи утверждали, что это потому, что Гомер был слепым и вообще не понимал, что такое цвет. Однако Гладстоун возражал, что Гомер и не писал свои тексты, а только рассказывал (если он вообще существовал в реальности), так что те, кто записывал, переписывал и переводил их, могли бы заметить такие неточности. В итоге Гладстоун предположил, что зрение людей в древности сформировалось ещё не до конца и они не различали цвета.

Конечно, объяснение Гладстоуна не совсем верно. Физически глаза людей мало изменились за историческое время (менее 20000 лет). Однако язык изменился. Исследование других древних литературных трудов: «Махабхараты», «Эпоса о Гильгамеше» — показало, что слова для цвета в языке появляются в разное время. Первыми появляются красный и жёлтый, затем зелёный, последним — оттенки синего. Если маленьким детям не говорить, что небо — синее или голубое, а потом всё-таки спросить, какого оно цвета, им будет сложно на это ответить. Часто они могут сказать, что оно белое или бесцветное. Так и химба из Намибии не сталкиваются с синим цветом в быту и не имеют его в своём языке, потому что он находится в более раннем периоде развития. Да, у них есть небо над головой, но его не с чем сравнить.

А синее ли небо?

Кажется удивительным, что Дальтон — учёный-химик — заметил свою особенность только в возрасте 32 лет. Однако проблемой в данном случае было не определить наличие особенности, а предположить саму возможность её существования. Такие расстройства иногда именуются невидимыми. Часто это могут быть нарушения физических чувств: цветовая слепота или аносмия — нарушение обоняния. Сейчас, в период пандемии, люди гораздо чаще проверяют своё обоняние, но до того интерес к этому не был таким острым. Один из интернет-пользователей так описывает свой опыт осознания аносмии:

«У меня аносмия, что означает, что у меня отсутствует чувство обоняния, так же, как у слепых людей отсутствует зрение. Что удивительно, так это то, что я даже не знал об этом первую половину своей жизни.

Каждый вечер я говорил своей маме: “Ужин пахнет прекрасно!” Я дразнил свою сестру, говоря, что у неё воняют ноги. Я зажимал нос, когда ел брюссельскую капусту. В саду я наклонялся и вдыхал розы. Я кричал “Фу!”, когда кто-нибудь пукал. Я никогда не сомневался во всём этом на протяжении четырнадцати лет.

Затем, на уроке английской литературы мне дали задание написать об эдемском саде, используя детали всех пяти чувств. Как-то раз вечером, работая над этим, я сел в моей комнате и представил персик. Я наблюдал как сок брызжет, когда я сжимаю его мякоть. Я чувствовал влажную и липкую жидкость, капающую с моих пальцев в ладонь. Когда сжималась более жёсткая сердцевина плода, я мог слышать как она хлюпает, и когда откусил первый кусочек, я мог почувствовать небольшую горечь, следом за которой невероятное ощущение сладости заполнило мой рот.

Но мне также нужно было написать и о запахе. И тут я замер над вопросом о том, как пахнет персик. Хорошо. Это всё, что я смог придумать. Я попытался подумать о других вещах. Мусор пах плохо. Духи пахли хорошо. Попкорн — хорошо. Какашки — плохо. Но как это? В чём разница? В чём нюансы? Через несколько минут рефлексии я осознал, что несмотря на то, что многие годы верил в обратное, я никогда не чувствовал запаха персика и никогда не почувствую.

Всё моё поведение до того показывало, что у меня было обоняние. Никто не мог подозревать, что его не было. Годами я просто не знал, что это такое, что должно быть на его месте. Я просто думал, что у меня оно такое же, как и у всех. Только правильный стимул помог мне открыть этот пробел».

А вы помните, как пахнет персик?

И всё-таки, физические чувства: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, чувство температуры, боль — отражают более-менее объективные вещи (хотя рецепторы боли и температуры можно обмануть перцем, мятой или конским навозом). Что насчёт психики? В начале становления психологии в XIX веке основным методом наблюдения была интроспекция — взгляд внутрь себя, наблюдение за своими мыслями и ощущениями. И вот в конце XIX века возникла дискуссия, является ли воображение реальным явлением или просто фигурой речи. Вам это может показаться странным, но некоторые исследователи действительно отрицали наличие у нас внутреннего взора и способности запоминать и воспроизводить в голове увиденное. Спор разрешил английский учёный Фрэнсис Гальтон. Он разработал очень подробный опросник о воображении, разослал его участникам дискуссии и собрал статистику. По его результатам он определил, что до пяти процентов людей обладают эйдетической (фотографической) памятью, а до трёх процентов — наоборот, не могут воспроизвести в памяти увиденное. Сейчас, правда, его результаты оспариваются, но считается, что такое воображение — это частично тренируемый навык, так что, с учётом того, как много картинок и видео мы видим каждый день, неудивительно, что визуальные воображение и память развиты в наши дни гораздо лучше.

Это явление можно назвать генерализацией (обобщением) на одном примере. Каждый из нас наблюдает только свой собственный разум, свои собственные ощущения, чувства и мысли. Заглянуть в голову другого человека пока очень сложно, и то, что мы видим там, весьма размыто. Поэтому на самом деле понять опыт другого человека почти невозможно. И наоборот, очень сложно представить, что у тебя нет чего-то, что есть у других. Невролог Оливер Сакс в своей знаменитой книге «Человек, который принял жену за шляпу» описывал множество интересных случаев неврологических расстройств, которые сами пациенты не замечали или не понимали. К таким особенностям, которые всё-таки можно заметить при должном знании, относится, например, топографическая агнозия — неспособность распознавать местность. Наш мозг часто удивительным образом рационализирует наше состояние, считает его нормальным и отказывается признавать наличие проблем. Одна из самых страшных черт ментальных расстройств вроде шизофрении или паранойи — это то, что они сами способствуют тому, что человек считает себя нормальным, не имеющим этих расстройств. Даже исследователи шизофрении не могут понять сути этого расстройства, пока сами не испытают чего-то подобного.

Даже такие вещи, как эмоции, которые многие считают базовыми и очевидными, на самом деле сильно обусловлены культурой. Например, улыбка во времена Древнего Рима вовсе не считалась проявлением дружелюбия. Изолированные племена (которых осталось очень мало) иногда имеют свои собственные представления об эмоциях и их группировках. Лиза Барретт в книге «Как рождаются эмоции» предполагает, что эмоции — ещё один социальный конструкт. По её мнению, мы часто называем эмоциями не связанные физиологически ощущения, которые, как мы считаем, нам следует испытывать в той или иной ситуации.

В гуманитарных науках, то есть науках о человеке, возникает такой парадокс: предсказать развитие общества, большой группы людей намного проще, чем одного отдельно взятого человека. Потому что к большому количеству людей можно применить статистические методы, а к одному отдельному человеку — нет. Статистика не работает в индивидуальных случаях, и они могут быть сколь угодно экстремальными. Например, в медицине это отражено в двух принципах диагностики. Закон Саттона гласит, что при диагностике нужно сначала проверить обычные и очевидные случаи, а потом уже проверять редкие. С другой стороны, ему противопоставляется шуточный диктат Хикэма: «У человека может быть столько болезней, сколько, чёрт побери, ему угодно».Что означает, что в отдельных случаях у пациента всё равно может быть крайне редкое расстройство или даже их комбинация.

Какой вывод можно сделать из всего этого? То, что вы считаете обычным, нормальным и очевидным, может показаться кому-то другому непонятным. И зачастую чем более очевидным вы что-то считаете, тем сложнее это объяснить. С другой стороны, люди ошибаются и заблуждаются, поэтому в некоторых случаях стоит проверять себя и свои ощущения как на других людях, так и на фактах. В фильме «Игры разума» рассказывается история математика Джона Нэша, который при помощи рационального мышления справлялся с шизофренией. Найти этот сложный баланс между фактами и ощущениями помогает научный метод. Так что просвещайтесь, пользуйтесь научным подходом и исследуйте мир.

Пишите вопросы и пожелания в комментариях. Какой термин вы бы хотели предложить на другую букву?

Автор Антон Меньшенин @vartloccur, редактор Вера Круз.