Остафий Трифонов: человек, обманувший всех

Как известно, императрица Екатерина II запретила писать или собирать любые сведения об истории бунта Емельяна Пугачева. Минули почти четыре десятилетия, прежде чем были преданы гласности протоколы допросов Пугачева и его сподвижников.

Записки сенатора Павла Степановича Рунича, составленные в 1824 году, пролежали в семейном архиве почти полстолетия. И лишь в 1873 году альманах «Русская старина» опубликовал этот документ, раскрыв тем самым историю одного из самых необычных отечественных мошенников – Остафия Трифонова – Долгополова, умудрившегося обмануть всех: и Пугачева, и императрицу, и графа Орлова, и Секретную комиссию.

…Во втором часу ночи 18 июля 1774 года к петербургскому дому Григория Григорьевича Орлова явился пожилой бородатый человек, одетый в длиннополый кафтан, и потребовал встречи с его сиятельством графом по государственному делу. Несмотря на поздний час, Орлов принял таинственного незнакомца. Им оказался Остафий Трифонов, житель городка Курмыша на реке Яик. В столицу он приехал по наказу своих земляков – яицких казаков. Казацкий отряд в количестве 342 человек, подчинявшийся Пугачеву, принял решение прекратить сопротивление императрице, поймать мятежника и выдать его властям. Казаки молили о прощении и награде в размере 100 рублей каждому. В подтверждение своих слов, Трифонов извлек из потайного кармана послание казаков с их подписями.

Григорий Орлов тут же распорядился закладывать карету, чтобы ехать к императрице в Царское Село. По дороге Остафий рассказал, что казаки обманом были вовлечены в бунт и когда убедились, что их вожак «Государь Петр III» на самом деле дончанин Пугачев, то на общем сходе решили «искупить свои вины». Поскольку Емелька уже готов в случае разгрома отступить в Керженские леса, где его никто не сыщет, казаки решили предупредить подобное развитие событий. Они, по словам Трифонова, отделились от основной армии Пугачева и в настоящее время участия в боевых действиях не принимают, дожидаясь в условленном месте возвращения Остафия из столицы. Пугачеву свое отсутствие они объяснили необходимостью откормить на пойменных лугах лошадей, чтобы осенью присоединиться к мятежникам. Если императрица одобрит их план похищения бунтовщика, то Трифонов возвратится назад и вместе с упомянутым казачьим отрядом присоединится к основным силам Пугачева. Ночью они выкрадут из лагеря Емельку и передадут его Остафию, который доставит пленника людям императрицы.

В шесть часов утра Орлов с Трифоновым прибыли в Царское Село. Императрица довольно долго и обстоятельно расспрашивала Трифонова о событиях на Яике, настроениях бунтовщиков. После аудиенции Орлов вручил гостю подарок – кошелек с 200 золотыми червонцами и отрезы дорогих тканей.

Результатом поездки Орлова и Трифонова в Царское Село явилось учреждение императрицей Секретной комиссии по поимке Пугачева. В ее состав вошли: лейб‑гвардии лейтенант Галахов, Остафий Трифонов и майор Рунич, тяжело контуженный во время турецкой кампании.

Секретной комиссии были даны самые широкие полномочия. Галахов имел право получать паспорта на любое имя, он мог останавливать курьеров штабов любого уровня и знакомиться с перепиской должностных лиц. Членам комиссии дозволялось требовать от высших офицеров выделения в их распоряжение любых сил, необходимых для организации вооруженного конвоя.

Деятельность комиссии Галахова была обставлена чрезвычайными мерами секретности. Граф Петр Иванович Панин, назначенный Главнокомандующим «низовым» краем, был проинформирован о направлении в район мятежа Секретной комиссии, но даже он не знал какую цель она преследует.

5 августа 1774 года небольшой конный отряд – три члена Секретной комиссии и двенадцать преображенских гренадеров – выехал из Москвы по Рязанской дороге. В специальном ящике они везли 43 тысячи рублей; казначеем комиссии являлся Рунич.

Секретная комиссия миновала Арзамас, Апоченск, Саранск, Пензу, Камышин. Движение с каждым днем становилось все более опасным, и 15 августа маленький отряд пополнился двенадцатью гусарами и шестью гренадерами под командованием поручика Дидриха.

В конце августа 1774 года Секретная комиссия в полном своем составе прибыла в Саратов и разместилась в архиерейском доме. Остафий Трифонов получил паспорт, в котором указывалось, что он следует из Саратова в Яицкий городок. Генерал‑майор Мансуров распорядился выделить комиссии трех надежных сотников – донских казаков. С ними Трифонову предстояло отправиться в глубь степи.

Галахов собрал совещание. После продолжительного обсуждения решили, что Галахов и Рунич с деньгами комиссии и конвоем Дидриха едут в Сызрань, где они ждут сигнала от Трифонова о поимке Пугачева. Сам Трифонов в сопровождении трех сотников переправляется через Волгу в районе Сызрани и в заволжской степи розыскивает свой отряд.

Галахов собирался выдать Трифонову тысячу рублей, но тот потребовал двенадцать тысяч, дескать, у него была на сей счет договоренность с императрицей. Галахов распорядился отсчитать Остафию три тысячи рублей из казны, а на остальные девять тысяч он написал расписку, пообещав выдать деньги в степи при встрече с казаками.

Комиссия разъехалась: Галахов отправился в Сызрань, Трифонов – в степь, а Рунич – в Пензу, на доклад графу Панину. Главнокомандующий «низовым» краем сообщил Руничу, что в ближайшие дни перенесет свою штаб‑квартиру в Симбирск, и предложил именно туда доставить Пугачева.

Но Секретную комиссию опередили. 14 сентября 1774 года Емельян Пугачев был пойман и передан на руки генералу Александру Васильевичу Суворову. С этого момента необходимость в Секретной комиссии отпала. Выполняя приказ Галахова, поручик Дидрих догнал Трифонова на симбирской дороге и сообщил ему, что Пугачев пленен и они вместе должны прибыть в Симбирск.

По пути отряд заночевал в деревне. Утром Дидрих обнаружил, что Остафий Трифонов исчез, прихватив три тысячи рублей казенных денег. Лошадь его была на месте, поэтому Дидрих и казаки сначала искали Трифонова в деревне и лишь потом бросились к тракту. Местный староста отрядил сотских и десятских старшин с крестьянами для поисков в соседних селениях и на проселочных дорогах. Но Трифонова словно след простыл.

Поручик Дидрих отправился в Симбирск. На четвертый день после бегства Трифонова туда же прибыли Галахов и Рунич. К сожалению, поручика в живых они не застали: тот скончался накануне «от разрыва сердца» – сказались переживания минувших дней.

При расследовании преступлений Пугачева члены сыскных комиссий пристальное внимание уделяли связям бунтовщиков со столицами и иностранцами. Афанасий Перфильев, ближайший помощник Пугачева, на допросе в Яицком городке, показал, что к восставшим приезжал гонец от Великого князя Павла Петровича и уверял Пугачева в полной поддержке его мятежа. Перфильев дал описание этого человека: «…башкир привез к Пугачеву какого‑то купца‑старика; росту он был среднего, лицом сухощав и рябоват, волосы – темно‑русые с сединою, говоря пришамкивает, а лет ему около шестидесяти. Пред всем войском Пугачев заявил, что этот старик прислан от Великого князя Павла Петровича к нему с письмом».

Упомянутый в показаниях Перфильева башкирец был не кто иной, как плененный еще в августе 1774 года Канзафар Усаев – один из самых жестоких сподвижников мятежника. Канзафар рассказал, что действительно привозил в лагерь Пугачева некоего петербургского купца, который лично знал Петра III, поскольку занимался поставкой сена в дворцовые конюшни. Купец этот якобы был уполномочен цесаревичем Павлом Петровичем познакомиться с главарем восставших, дабы убедиться в том, что это именно император Петр III.

Наконец, сам Пугачев показал на допросе, что в его лагерь являлся посыльный цесаревича, был им обласкан и впоследствии отпущен обратно в столицу. Он хотел привлечь на свою сторону наследника и чтобы произвести своей щедростью впечатление на гонца, вручил тому при отъезде три тысячи рублей. Пугачев назвал имя и фамилию человека, приехавшего от наследника – Осташка Долгополов, из ржевских купцов.

Осенью 1774 года совершенно неожиданно гонец цесаревича был опознан рядовыми мятежниками в Казанской тюрьме. Один из яицких казаков, задержанный в окрестностях Казани без паспорта, и был тем самым Остафием Долгополовым, с которым так хотели пообщаться члены Секретной следственной комиссии. И можно понять их удивление, когда в доставленном для допроса Долгополове они узнали… того самого Трифонова, сбежавшего с казенными деньгами от поручика Дидриха! Задержанный дал показания перед следственной комиссией в Москве.

Остафий Трифонович Долгополов, выдаваший себя за посыльного цесаревича, происходил из купцов города Ржева. Он родился в 1720 году. По делам торговли много путешествовал по России, часто бывал в Санкт‑Петербурге. Одно время поставлял овес для конюшни будущего императора Петра III. Разорился на винных откупах и, не погасив долгов, скрылся. Весть о мятеже Пугачева окрылила Долгополова: продав в Москве партию краски, в марте 1774 года он отправился в Казань, где купил на 500 рублей шляпу с золотым позументом, «сапоги, строченные мишурой», перчатки, шитые шелком. Кроме того, Остафий имел при себе четыре драгоценных камня, которые вместе с одеждой хотел преподнести Пугачеву как подарок цесаревича Павла отцу Петру III.

Из Казани Долгополов выехал в заволжскую степь. В сопровождении Канзафара Усаева он добрался до городка Осса, под которым и повстречал в степи Пугачева. Своим спутникам он заранее сообщил, что является посыльным цесаревича, потому Пугачев был подготовлен к встрече с ним.

Долгополов признал в бунтовщике императора Петра III и преподнес ему дары от сына‑цесаревича; Пугачев также сделал вид, что узнал Долгополова. Купец напомнил главарю мятежников, что овес, который он поставил Петру III, остался неоплаченным. Речь шла о каких‑то трех тысячах рублей, поэтому Пугачев заверил гостя: «Все получишь!» Позже Долгополов утверждал, что обещанные деньги от мятежника так и не получил, что противоречило показаниям Пугачева.

При подходе мятежной армии к Казани Долгополов был отпущен. Повидавшись с женой в конце июня 1774 года, он устремился в Петербург, задумав грандиозную аферу. Еще в Чебоксарах он написал письмо за подписью пугачевского помощника Перфильева и 342 яицких казаков, в котором предлагал осуществить поимку главаря мятежников.

В ночь на 18 июля Долгополов постучал в двери петербургской резиденции графа Григория Орлова. Назвался он яицким казаком Остафием Трифоновым «для того, чтобы больше поверили письму»…

Долгополов пытался разжалобить членов следственной комиссии рассказами о долгах и преследованиях кредиторов. Купец говорил, что немало натерпелся страха в обществе лютого душегуба Пугачева и постоянно боялся за собственную жизнь. В протоколе его допроса сделана следующая запись: «Долгополов, по его признанию, злого умысла против государства и Ея Величества никакого не имел и действовал совершенно самостоятельно».

Башкир Канзафар Усаев клялся на допросах, что всегда был верным слугой «Царю и Отечеству», а к мятежникам присоединился потому лишь, что поверил купцу Долгополову, признавшего в Пугачеве императора Петра III. В приговоре о наказании Пугачева и его сторонников можно прочесть следующие строки: «Ржевский же купец Долгополов, разными лжесоставленными вымыслами приводил простых и легкомысленных людей в вящее ослепление так, что Канзофер Усаев (мещерякский сотник), утвердясь больше на его уверениях, прилепился вторично к злодею. Долгополова велено высечь кнутом, поставив знаки и, вырвав ноздри, сослать на каторгу и содержать в оковах».

Долгополов понес наказание, определенное приговором, и отправился в Сибирь. Сведений о его дальнейшей жизни нет.

Маркиз Пугачев

Екатерина II Великая (Часть 6)

В 1768г. Россия совершила стремительный бросок на Юг. Турция терпела поражение за поражением, когда в европейских столицах заговорили о возможном падении Константинополя, в Российской империи «внезапно» вспыхнул пугачевский бунт.

Предпосылок для начала восстания было великое множество:

- народы Поволжья не хотели терпеть произвол назначенных над собой правителей;

- мусульман раздражала дезорганизация функционирования мечетей и медресе;

- башкиры противились созданию на своих землях металлургических комплексов;

- обескровленные барщиной, и низведенные до состояния скота крестьяне, ждали времени, когда на Руси появится мужицкий царь;

- заводские рабочие роптали на каторжный труд, мизерные расценки, и высокую смертность на производстве;

- крепостные, отрабатывающие на государственных заводах барщину, не успевали работать на своих подворьях;

- яицкое казачество было недовольно произволом своих старшин.

В 1742г. в станице Зимовейской родился Емельян Иванович Пугачёв. Здесь же за 112 лет до описываемых событий родился другой бунтарь, Степан Тимофеевич Разин, а через 92 года после казни Пугачева, народоволец Василий Денисович Генералов, повешенный за покушение на государя императора.

До 17 лет Емельян жил под крышей отцовского дома, учился хозяйничать, а когда батя вышел в отставку он занял его место в полку. В 19 лет молодого казака оженили, а вскоре дивизия графа Чернышева, в которую входил полк Пугачева, уже воевала на полях «Семилетней войны».

Смышленого, расторопного, проявляющего рвение «Пугача» заметили и назначили адъютантом комполка, а в 1768г. за проявленную храбрость при штурме крепости Бендеры произвели в хорунжие.

В 1771г. у 29-летнего хорунжего внезапно загноились грудь и ноги, испытывая страшные муки, он попросился в отставку, но получил отказ. Оставив самовольно полк, Пугачев бежал к терским казакам, которые заметив его хватку и смекалку, в 1772г. выбрали Емельяна Ивановича атаманом станицы Ищёрская. Наслушавшись речей нового батьки ищёрские, наурские и голюгаевские казаки решились отправить Пугачева в столичную Военную коллегию, просить бывшего своего комдива Захара Григорьевича Чернышёва о прибавке терскому казачеству жалованья и съестных припасов.

По дороге в Санкт-Петербург Пугачева арестовали. Убедив караульного солдата в несправедливости ареста, он бежал вместе с ним из темницы. На Дону беглеца вновь задержали и отправили в город Черкасск, откуда он вновь совершил побег, скрывшись на территории Запорожской Сечи.

В 1772г. бывший лифляндский дворянин Рауш фон Траубенберг, ставший генерал-майором русской армии получил приказ отправиться в Яицкий городок и расследовать инцидент с местными казаками, позволившим местным калмыкам откочевать в западные области Китая.

Добравшись до Яика Траубенберг наплевав на мнение служилых, принял позиции казачьих старшин и приказал арестовать виновных допустивших переход калмыков в Цинскую империю. Казаки зароптали, они обратились к генералу с просьбой освободить из-под ареста своих товарищей, и позволить им выбрать других старшин.

13 января 1772г. казаки с женами и священнослужителями пришли к адъютанту генерала капитану Дурново и Христом богом его просили увести войска из городка. Вместо того чтобы найти с казаками компромисс, на главную площадь под охраной драгун выкатили пушки. Когда казаки пришли на сход, Траубенберг приказал Дурново открыть по ним огонь картечью. Подозреваю, что лифляндец забыл, а скорей всего не знал, на, что способны в бою казаки.

500 казаков атаковали артиллерийские расчеты, перебили канониров, развернули орудия и расстреляли отступающих драгун. Генерал-майора Траубенберга до неузнаваемости искромсали шашками, старшин повесели тут же на площади, истекающего кровью капитана Дурново и 25 солдат взяли в плен.

Срочно из Оренбурга для подавления бунта послали пятитысячный отряд генерал-майора Фреймана, учитывая численное преимущество противника, яицкие казаки сложили оружие без сопротивления.

Шестнадцати бунтовщикам вынули до кости ноздри, поставили на лбу клеймо «В», а на щеках «О» и «Р» и отправили на каторгу, 25 человек забрили в солдаты, на остальных казаков наложили общинный штраф в размере 37-тысяч рублей.

В конце января 1772г. в Яицкий городок прибыл беглый Емельян Пугачев, который однажды вечером рассказал старому казаку-староверу, что он чудом выживший император и Самодержец Всероссийский Петр III. С кем поделился новостью старовер неизвестно, но «лже-императора» Пугачева арестовали, и отправили сначала в Симбирск, а потом в Казань. Суд приговорил смутьяна к каторге, однако 29 мая 1773г. он снова бежал, и вновь отправился к яицким казакам. На встрече с уцелевшими участниками предыдущего восстания, он снова представился чудом спасшимся Петром III.

17 сентября 60 храбрецов во главе с «императором Петром Федоровичем» выступили в поход на Яицкий городок. Перед этим секретарь императора Ивашка Почиталин зачитал казакам именной указ императора:

«Самодержавнаго императора, нашего великаго государя, Петра Федаровича Всеросийскаго и прочая, и прочая, и прочая. Во имянном моем указе изображено Яицкому войску: как вы, други мои, прежным царям служили до капли своей до крови, дяды и отцы вашы, так и вы послужити за свое отечество мне, великому государю амператору Петру Федаравичу. Когда вы устоити за свое отечество, и ни истечет ваша слава казачья от ныне и до веку и у детей ваших. Будити мною, великим государем, жалованы: казаки и калмыки и татары. И которые мне, государю императорскому величеству Петру Федаравичу, винныя были, и я, государь Петр Федарович, во всех винах прощаю и жаловаю я вас: рякою с вершын и до усья и землею, и травами, и денежным жалованьям, и свиньцом, и порахам, и хлебныим правиянтам».

Изучая «Историю Пугачевского бунта» Александр Сергеевич Пушкин, двумя предложениями выразил ужас первого беспощадного русского бунта:

«Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка».

Оренбургский губернатор Иван Андреевич Рейнсдорп отправил для подавления мятежа и защиты Яицкого городка карательную экспедицию бригадира Билова.

24 сентября 1773г. без сопротивления мятежникам сдалась крепостица Рассыпная, 27 числа пугачевцы подошли к Татищевской крепости, чей гарнизон состоял из 1000 солдат, а стены защищали 13 орудий. После первого приступа на сторону мятежников перешли полторы сотни казаков Тимофея Падурова. Запалив деревянные стены, мятежники ворвались в крепость, Билову отрубили голову, с живого коменданта сняли кожу, а с трупа самого тучного офицера вытопили сало для лечения ран.

Дочь коменданта Пугачев насиловал месяц, а потом из пистоля аглицкой работы застрелил несчастную мученицу и ее семилетнего брата.

Перебежчик Падуров входил в состав депутатов «Уложенной комиссии», знал столичную жизнь изнутри, видел живьем сановников и даже императрицу Екатерину. С первых дней нахождения у пугачевцев умный и образованный сотник стал вставлять историю о чудом спасшемся императоре в цветастую оправу своих «правдивых» столичных рассказов.

Не удивительно, что вскоре «сказочник» получил чин полковника, и стал при «императоре» Государственным секретарем и начальником штаба.

Помимо бумажной работы Падуров продолжал предавать. Как-то наткнувшись на заплутавший в степи отряд полковника Чернышова, он показал командиру золотой депутатский значок из прошлой жизни и привел его в расположение пугачевских войск. 30 офицеров повесели перед строем, солдаты под страхом смерти перешли на сторону «императора Петра Федоровича».

14 октября 1773г. Екатерина II отправила личный указ генерал-майору Кару, в котором повелела как можно скорее словить злодейскую шайку и прекратить злоумышления Пугачева:

«Из представленных нам рапортов от оренбургского и казанского губернаторов и письма к президенту Военной коллегии от генерала-аншефа князя Волконского, усмотрели мы, что бежавший из-под караула, содержавшийся в Казани бездельник, донской казак Емельян Пугачев, он же и раскольник, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени императора Петра III, и обольстя в жилищах Яицкого войска тамошний народ, всякими лживыми обещаниями, не только сделал, как пишут, великое возмущение, но причиняет смертные убийства, разорение селений и самых крепостей; и хотя губернаторами, как Оренбургским, так и Казанским, и помянутым генераломншефом, приняты к захвачению его и пресечению всего зла возможнейшие меры, о коих усмотрите вы из копий, которые мы сообщить вам повелели; но дабы всё оное произвелено было с лучшим успехом и скоростию, то повелеваем вам, как наискорее, туда отправиться, и приняв в свою команду, как тамо находящиеся войска, так и отправленных из Москвы 300 человек рядовых, при генерал-маиоре Фреймане, да из Нова-города гренадерскую роту, равномерно ж, если в том нужду усмотрите, башкирцев и поселенных в Казанской губернии отставных столько, сколько надобность потребует, учинить над оным злодеем поиск и стараться, как самого его, так и злодейскую его шайку переловить, и тем все злоумышления прекратить. О споспешествовании вам во всем, в чем только будет нужно, дали мы повеление нашей Военной коллегии, и при сем прилагаем к казанскому и оренбургскому губернаторам отверстые наши повеления. В других местах, где почтете вы за надобное чего-либо требовать, можете учинить то именем нашим; а башкирцам и поселенным объявить, в случае, когда их употребите, что ревностным исполнением по вашим распоряжениям помянутого поиска окажут они нам новый опыт своего усердия и приобретут себе особливое монаршее наше благоволение. Вслед же за вами мы немедленно отправим увещательный манифест, который вы сами, или же обще с губернаторами, имеете там на месте по усмотрению публиковать».

Отряд Василия Алексеевича Кара, в который входило 1500 солдат и 5 орудий, с приданной сотней башкир под командованием Салавата Юлаева выдвинулся на Яик.

Вскоре правительственные войска столкнулись с превосходящими силами Емельяна Пугачева, башкиры, оценив ситуацию, перешли к мятежникам, войска Кара потерпели сокрушительное поражение. Юного поэта Юлаева «император» произвел в чин полковника, и пообещал башкирам вернуть их земли, предварительно уничтожив царские города, заводы и крепости.

Армия Пугачева росла день ото дня, пехотные, кавалерийские и артиллерийские подразделения проходили систематическую боевую подготовку. Сам «Государь» учил офицеров, и солдат основам общевойскового боя.

С 5 октября 1773г. до конца марта 1774г. Пугачев осаждал Оренбург, к концу осады армия мятежников разрослась до 30-тысяч человек, 600 канониров обслуживали 100 артиллерийских орудий. Оренбург, защищенный толстыми стенами с 10-ю бастионами, огнем 70 артиллерийских орудий отбивал многочисленные атаки противника.

Бежавший с поля боя Кар прибыл в Москву и стал «рассказами очевидца» сеять панику, в страхе он сообщал обывателям, что нет в России такой силы, которая могла бы обратить вспять войско мужицкого царя. Не мешкая, Екатерина приказала уволить Кара со службы и запретить ему жить в российских столицах.

После поражения отряда Кара, императрица потребовала срочно заключить мир с турками, и назначила на пост главнокомандующего опытного генерал-аншефа, Александра Ильича Бибикова. Империя узнала, что за голову смутьяна Емельки Пугачева правительство назначило приз в сумме 10-тысяч рублей.

Вскоре войска под командованием Бибикова начали наносить пугачевцам одно поражение за другим. Отряды генералов Павла Дмитриевича Мансурова и Петра Михайловича Голицына стремительным продвижением вынудили Пугачева прекратить осаду Оренбурга.

В апреле 1774г. случилось непоправимое, в Бугульме скоропостижно скончался Бибиков, официальной причиной смерти стала холера, неофициальной, отравление агентом польских конфедератов.

Главкомом императрица поставила генерал-поручика Фёдора Фёдоровича Щербатова, под командованием которого войска продолжили наносить мятежникам новые поражения.

Пугачев увел сильно потрепанную в боях армию в башкирские степи, где он без потерь захватывал заводы, рудники и крепости. Армия пополнилась добровольцами, обозы оружием и боеприпасами. Пообещав башкирам вернуть их земли, Пугачев получил от совета старшин продовольствие, соль, одежду и коней.

25 мая 1774г. под Троицкой крепостью лагерь мятежников внезапно атаковали войска Ивана Александровича Деколонга, Пугачев потерял 4-тысячи человек и обоз. Отрываясь от преследователей, пугачевцы под селом Кундравы напоролись на отряд подполковника Ивана Ивановича Михельсона и потерпели новое поражение.

Захлебываясь яростью, Пугачев вновь ушел от погони, подвернув разграблению Миасский, Златоустовский, Саткинский заводы и объединившись с отрядом Салавата Юлаева. Стоит заметить, что за время боевых действий войска Пугачева нанесли серьезный урон 70 уральским заводам.

3-5 июня Пугачев уверенно отбил атаки настигших его войск Михельсона, и взял городки Красноуфимск и Оса. Дорога на Казань оказалась свободна, армия мятежников вновь ежедневно пополнялась сотнями добровольцев. 12 июля пала Казань.

Пугачев освободил из темниц своих сподвижников, в том числе первую жену Софью и своих детей Трофима, Христину и Аграфену. Император Петр Федорович объяснил сподвижникам, что это жена и дети его друга Емельяна Ивановича Пугача, когда-то претерпевшего страшные пытки, но не выдавшего местонахождение скрывающегося императора.

Через два дня к Казани подошли войска «прилипчивого как банный лист» Михельсона, под стенами древнего города он в очередной раз разгромил мятежников.

Пугачев с 500 казаками переправился на правый берег Волги, Юлаев поставил «императора» перед фактом, что он с башкирами уходит к Уфе.

В Поволжье Пугачев поднял третью волну борьбы, в которой ему было предопределено утонуть самому. Снова кровь лилась рекой, полыхали барские усадьбы, захватывались волжские города.

21 августа 1774г. пугачевцы подошли к Царицыну, следом за ними без устали и отдыха двигались войска, ведомые неутомимым Иваном Ивановичем Михельсоном.

25 августа противники сошлись в бою у Черного Яра, этот бой превратился для мятежников в кровавую баню. Потери сторон говорят сами за себя, пугачевцы потеряли 2000 убитыми, 6000 пленными, 4000 бежали с поля боя, Михельсон потерял 16 солдат убитыми и 74 человека ранеными.

Пугачев с двумя сотнями казаков снова прорвался в заволжские степи.

Словно затравленный зверь он решал, куда бежать на Дон, в Сечь, к туркам, или в Сибирь. Метание императора видели ближайшие сподвижники, оценив бесперспективность дальнейшей борьбы, они решили обменять голову атамана на свои никчемные жизни.

В начале сентября заговорщики захомутали «мужицкого царя», 15 сентября 1774г. его доставили в Яицкий городок и передали генерал-поручику Александру Васильевичу Суворову.

Посадив Пугачева в клетку, Суворов под усиленной охраной доставил пленного в Симбирск, где допрос государственного преступника провели генерал-аншеф Петр Иванович Панин и начальник Казанской и Оренбургской секретных комиссий Павел Сергеевич Потёмкин.

Несколько фрагментов протокола допроса, Емельяна Ивановича Пугачева:

Начало допроса:

«По твоему, государственной злодей, изменник и самозванец, уже собственному признанию не только пред нами, но и пред всем народом, что ты настоящей с Дону казак Емельян Иванов сын Пугачев, изменив законной своей государыне и отечеству, лживо назвав себя имянем покойного императора Петра Третьяго, производил с злодейскими твоими сообщниками в государстве возмущение, бунт, убийства и грабительства верным подданным ея величества и сынам отечества твоего.

Теперь, зная, какия предстоят тебе по всем государственным законам казни и наимучительнейшия истязания ко извлечению из тебя всей по твоим злым намерениям и произведениям истины, показывай, не утаевая ничего в душе твоей, к облегчению себя от оных и к чистому покаянию пред создателем вселенной, ведущим все тайны сердец человеческих, и пред своею самодержавною законною государынею, в высочайшем лице которой ты теперь спрашиваешься с полною властию ко всем над тобою мучениям, какия только жестокость человеческая выдумать может».

Подготовка к похищению российского престола:

«Возмечтал он, злодей Пугачев, принять на себя высокое звание покойнаго государя Петра Третьяго в Добрянске, по научению тамошняго купца Кожевникова Когда он злодей, был в карантине, то для прокормления себя наимался в разныя работы: между прочими работал у показанного Кожевникова и показался схожим на покойнаго государя одному беглому салдату, сказавшемуся выходцем из Польши. Сей салдат объявил хозяину, что он, смотря на Пугачева, находит в нем подобие покойнаго государя Петра Третьяго. О чем услышав, Кожевников спрашивал Пугачева, какой он человек и, лаская его разными способами, выведал, наконец, о точном его звании и природе. А сие злодей открывши, не умолчал и о том, что он из дому своего бежал. Кожевников, выслушав сие, говорил злодею: «Слушай, мой друг, естли ты хотел бежать за Кубань, то бежать тебе одному неможно. Хочешь ли ты пользоваться и принять лучшее намерение? Есть люди здесь, которые находят в тебе сходство с государем Петром Третьим. Прими ты на себя сие звание и поди на Яик. Я-де точно знаю, что яицкие казаки притеснены. Объявись там под сим высоким названием государя и подговаривай их бежать с собою. Сей салдат скажется гвардейцем и будет всех уверять, что ты — подлинно государь, как знает тебя и простой народ. Обещай яицким казакам награждения по 12 Рублев на человека. Деньги ж, естли нужны будут, то я своих дам, да и прочие-де помогут, с тем только, чтоб вы нас, раскольников, взяли с собою, потому что здесь нам, староверам, жить трудно и претерпеваем непрестанное гонение».

Злодей, обрадуясь сему случаю, утвердился принять на себя высокое название. И советовали: каким лучше способом объявиться ему под имянем государя. В совете с ними был еще добрянский же купец Крылов. И положили, чтоб ему ехать на Иргису в Мечетную слободу к игумену Филарету.

Условяся, злодей поехал в Яицкой городок будто бы для покупки. Филарет дал ему наставление, каким образом лучше подговаривать яицких казаков, и велел ему ехать прямо к казаку Денису Пьяному с тем объявлением, будто бы Пугачев был подлинно государь Петр Третий, и что он прислан от игумна Филарета. С тою надеждою прибыл злодей на Яик и делал обнадеживания, открывшияся в секретной коммисии по допросу Дениса Пьянова, которой в начале августа умер».

Показания на поручика Шваоновича (стал прототипом Алексея Ивановича Швабрина в «Капитанской дочке»):

«Из чиновных людей в бунтовщичьей шайке у него, злодея, были с самаго начала, после разбития генерал-майора Кара, из взятых двух рот Втораго гранодерскаго полку подпорутчик Шванович. Обстоятельства значатся в допросе самого Швановича. Сей офицер служил ему, злодею, охотно, бывал на сражениях под Оренбургом при сообщнике злодея — яицком казаке Шигаеве. Сказывал злодею о себе, что он, Шванович, крестник в бозе опочивающей государыни императрицы Елисавет Петровны, что умеет говорить многими языками и может способным быть к установленной в то время злодейской коллегии. По сей прозьбе приказал злодей Швановичу быть при названной Военной коллегии и перевести на немецкой язык подложный манифест и указ к оренбургскому губернатору. И с тех пор уже под всеми злодейскими указами подписывался он, Шванович, вместо самаго злодея по латыни «Петер». Сверх того, слышал он, злодей, от Горшкова, что оный думный дьяк, злодейской коллегии обще с Швановичем писали указ на немецком и французском языках, но куда оный указ послали, — злодей неизвестен. С очной ставки Горшкова с злодеем и Швановичем изведать можно».

4 ноября 1774г. под усиленной охраной клетку с Пугачевым доставили в Москву. В подвалы Китайского (Красного) монетного двора вместе с главарем бросили и других мятежников.

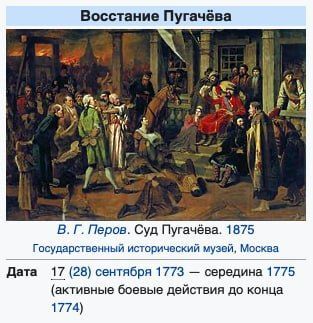

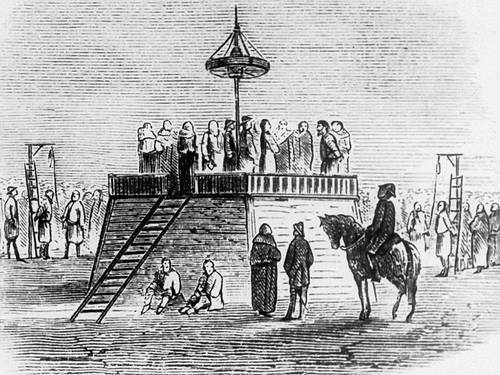

30 декабря в тронном зале Кремлевского дворца, состоялось обсуждение результатов следствия, 31 декабря стоя на коленях перед судом Пугачев признал вину. Суд постановил Емельку Пугачева четвертовать, голову посадить на кол, части тела разнести по четырем частям Москвы, вывесить для обозрения на колесах, а потом сжечь и пепел развеять по ветру.

Еще до вынесения приговора императрица отправила в Париж письмо Вольтеру, в котором она писала:

«Маркиз Пугачев, о котором вы опять пишете в письме от 16 декабря, жил как злодей и кончил жизнь трусом. Он оказался таким робким и слабым в тюрьме, что пришлось осторожно приготовить его к приговору из боязни, чтоб он сразу не умер от страха».

Утром 10 января 1775г. Емельян Иванович Пугачев принял благословение священника и в санях с помостом, символизировавшим императорский трон, отправился в последний путь.

Москвичи занимали места вокруг эшафота на Болотной площади задолго до рассвета, место казни было оцеплено сотрудниками полиции и частями Московского гарнизона. Дворяне с нетерпением ждали, когда «топор правосудия» покончит с еще невиданным доселе на Руси врагом.

Когда Пугачев понял, что до места казни осталось ехать чуть-чуть, он встал и усердно крестясь, стал отвешивать поклоны народу. На эшафот он взошел вместе с верным ему до конца, генерал-аншефом Афанасием Петровичем Перфильевым.

Пока зачитывали приговор, Емельян Иванович истово крестился и молился, после благословления он обратился с последним словом к православным:

«Прости, народ православный, отпусти, в чем я согрубил пред тобою, прости, народ православный!»

Вместо того чтобы сначала отрубить преступнику руки и ноги, и только потом голову, палач решил сразу начать с головы. Первым в себя пришел московский обер-полицмейстер Николай Петрович Архаров. С трудом сохраняя спокойствие, он бросился к безмолвному «орудию правосудия и прошипел ему: «Руби ему скорее руки и ноги».

После казни предводителей бунта, Государыня приказала уничтожить бумаги о крестьянском мятеже, а оставшиеся материалы поместить на вечное хранение в закрытые архивы. Дом Пугачева по приказу императрицы сожгли, станицу Зимовейскую переименовали в Потемкинскую, а реку Яик в Урал. Яицкие казаки стали уральскими казаками, Яицкий городок стал Уральском.

3 августа 1775г. Екатерина приказала опубликовать манифест «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии».

Имя Пугачева наряду с именем Разина было предано церковью анафеме.

Кто направлял борьбу восставших против Екатерины Великой до сих пор остается загадкой:

Наследник престола Павел Петрович:

Павел с юных лет ненавидел мать, считая Екатерину убийцей горячо любимого им отца. На вопрос мог ли Павел Петрович в 19 лет встать за спиной внезапно «ожившего батюшки» могут ответить только профессиональные историки.

Раскольники:

Старообрядцы могли сделать ставку на приход к власти в России обязанного им императора, который в благодарность прекратил бы гонение на истинную веру.Поляки:

Шляхта мечтала о свержении русской марионетки Понятовского. После подавления крестьянского восстания Екатерина предпринимала конкретные шаги по умиротворению польской шляхты.Французы (наиболее вероятный вариант):

Французский король Людовик XV любыми способами пытался противодействовать усилению влияния России в Европе. В зашифрованном послании он писал своему посланнику в Санкт-Петербурге:«Вы, конечно, знаете, и я повторяю это предельно ясно, что единственная цель моей политики в отношении России состоит в том, чтобы удалить её как можно дальше от европейских дел… Всё, что может погрузить её в хаос и прежнюю тьму, мне выгодно…».

Французский посланник в Вене написал коллеге в Константинополь, что некий опытный французский офицер, вызвался, добровольцем отправиться с деньгами и инструкциями в армию Пугачева. Король приказал выделить посланнику 50-тысяч франков, оказать всю необходимую помощь, и передать на словах, что Франция не пожалеет ничего для смертельного удара по варварской Российской империи.

Когда Пугачев стал терпеть первые поражения, иностранные военные советники, находившиеся в повстанческой армии, понимая, что план «А» провалился, перешли к плану «В». Восставшим приказали уничтожать захваченные уральские заводы, что в итоге нанесло серьезный ущерб российскому военно-промышленному комплексу.

Французские военспецы, планировали провести операции турецкой армии в Крыму и на Северном Кавказе поставив русское командование перед фактом войны на два фронта.

В 59 номере «Gazette de France» от 1 июля 1774г. читателям сообщалось:

«Полковник Анжели, француз на русской службе, был в оковах отправлен в Сибирь. Обнаружили, что он имел связи с мятежниками и тайно подстрекал многие русские полки к восстанию. Утверждают даже, что если бы его не обезвредили, то вся армия перешла бы под знамёна мятежников».

После подавления мятежа Екатерина не мешкая, начала успокоение империи.

Владельцам заводов приказали удвоить рабочим жалованье в два раза, запретив сверхурочные работы.

Мусульманам на своей земле разрешили строить новые мечети и перестали взимать с них налоги.

Жителям, потерявшим в ходе восстания жилье, императрица приказала выдавать ссуды на приобретение оного.

В одном из писем Государыня писала своему одному из самых доверенных придворных, генерал-прокурору Сената князю Александру Алексеевичу Вяземскому:

«Положение помещичьих крестьян таково критическое, что окромя тишиной и человеколюбивыми учреждениями ничем избегнуть невозможно… прошу быть весьма осторожну… дабы не ускорить… грозящую беду… если мы не согласимся на уменьшение жестокости… то против нашей воли сами оную возьмут рано или поздно».

Пушкин: Заполняя пробелы (часть 4)

Пушкин: Заполняя пробелы (часть 1)

Пушкин: Заполняя пробелы (часть 2)

Пушкин: Заполняя пробелы (часть 3)

Вот теперь, когда мы немного лучше стали понимать Пушкина-человека, нам будет проще понять, о чём в действительности он пишет.

Нужно сказать, что Пушкин в своём творчестве практически полностью повторяет путь своего предшественника и старшего товарища Николая Михайловича Карамзина, который начинал как поэт, затем перешел к прозе (создав для этого современный русский литературный язык), и наконец, по словам самого Карамзина, «постригся в историки», занявшись исключительно написанием «Историей Государства Российского». Пушкин бы сочинительство, пожалуй, не бросил (по причинам, о которых будет рассказано в другой раз), но общее направление от поэзии к прозе и от прозы к истории прослеживается вполне явно. Именно поэтому Александр Сергеевич так дорожит своим местом историографа – местом, которое до него занимал как раз Карамзин, и которое открывало доступ к государственным архивам.

Николай Михайлович Карамзин (1766 - 1826), портрет А. Венецианова (1828 г.)

Интерес Пушкина к отечественной истории очевиден, он проходит через всё его творчество даже не красной нитью, а, я бы сказал, красным канатом. И это неудивительно: для Александра Сергеевича, с его почти восьмивековым дворянством, история России - явление очень личное, непосредственно его касающееся. Для Пушкина вся русская история - просто семейный альбом, в котором, на какой странице ни открой, обязательно наткнешься на собственную фамилию.

Но в какие бы разные исторические периоды, начиная с Вещего Олега, ни заносило Пушкина-литератора, есть, тем не менее, две исполинские фигуры, которые буквально застят ему взор, постоянно заставляя к ним возвращаться с неослабевающим интересом. Это не просто люди – это две разнонаправленные силы, два полюса, между которыми, в пушкинской космологии, и разворачивается вся наша история.

Фигуры эти, конечно же, Пётр и Пугачёв.

Для Пушкина Пётр – тоже очень личная, в прямом смысле семейная история. И вполне можно сказать, что всю жизнь Пушкин чувствовал на кучерявой, как у прадеда, голове тяжесть петровской длани, трепавшей кудри своего арапчонка Абрама Ганнибала.

Но при этом пушкинский Пётр – в первую очередь, олицетворение государства. Той силы, чья сверхзадача состоит в упорядочивании хаоса, природной стихии, любой ценой. И у Пушкина для этой силы есть очень ёмкая формулировка, всего в четыре слова. Пушкин, конечно же, мастер, и сказанное им отпечатывается в массовом бессознательном так глубоко, что остаётся лишь цитировать – потому что иначе придётся пересказывать то же самое, только длиннее и хуже. И эти четыре слова, наиболее четко характеризующие Петра, воплощающие идеал государственного деятеля – это знаменитые слова из «Медного всадника»: «Здесь будет город заложён». И абсолютно не важно, что это непроходимые болота, в которых и жить-то можно только с трудом. Царь сказал «здесь» - и город возник здесь.

«Заложение С.Петербургской крепости». Гравюра А. Шарлеманя, 1860-е гг.

И, конечно же, «Медный всадник» - это квинтэссенция отношения Пушкина к Петру. К той самой силе, которая укрощает стихии. Причем заметьте, как спустя буквально сто лет, уже в советской поэзии, эта пушкинская строка трансформируется. Уже нет никакой монархии, уже олицетворением государственности выступает пресловутая общность под названием «советский народ», и пушкинское «Здесь будет город заложен!» абсолютно логично превращается в строчки Маяковского: «Я знаю, город будет! Я знаю, саду цвесть!». Да и «Война с Днепром» («Человек сказал Днепру: Я стеной тебя запру») Маршака несёт абсолютно тот же посыл. То есть, как только на место царя становится народ, он начинает исполнять те же функции упорядочивания хаоса.

Но это потом, а для Петра (и для самого Пушкина), народ - это просто еще одна природная стихия. В этом качестве народ также должен быть укрощён, скован гранитными набережными и поставлен на службу государству. И в том же «Медном всаднике» показана обратная сторона Петра как воплощения государственной идеи: неостановимый бронзовый кадавр, сквозь буйство природы преследующий по петербургским проспектам маленького, жалкого Евгения. Вот, пожалуй, лучшая метафора отношения государства к народу, которая, будем откровенны, и сегодня актуальна не меньше, чем в пушкинские времена.

Иллюстрация к поэме "Медный всадник"

Как любая стихия, стихия народа у Пушкина имеет два состояния, две формы бытия, для которых в творчестве Александра Сергеевича тоже есть свои чеканные формулы. Либо, как в финале «Бориса Годунова», «Народ безмолвствует» – а ещё точнее, на мой взгляд, предыдущая ремарка, о которой почему-то часто забывают: «Народ в ужасе молчит», потому и «безмолвствует». Либо безмолвствовать перестаёт – и тогда «Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Третьего просто не дано.

И вот когда народ перестаёт безмолвствовать, когда стихия вступает в пору буйства – а бунт в этом смысле неотличим от урагана или шторма – тогда наступает время Пугачёва.

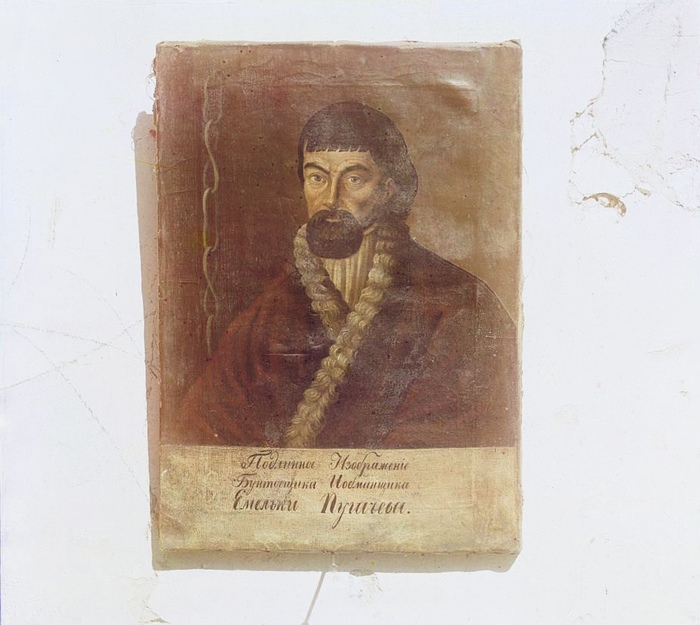

Портрет Пугачёва, написанный поверх портрета Екатерины II

Обратите внимание, мы наконец-то плавно переходим к «Капитанской дочке», тексту, в котором при кажущейся внешней простоте скрываются бездны и о котором хочется поговорить как можно более подробно.

Как и Пётр, Пугачёв у Пушкина не просто человек. Это некая языческая сила, персонификация народной стихии.

Мы прекрасно понимаем корни язычества. Оно возникает одновременно с ужасом человека перед буйством природы. Человек, оказавшийся в чистом поле в грозу, знает, что бесполезно умолять молнию в него не бить, молния слепая и глухая, она не услышит. Она бьет не потому, что «плохая», а просто потому, что такова ее природа. И тогда возникает фигура посредника, Зевса, Тора, или Перуна, с которым уже можно как-то наладить коммуникацию и попытаться договориться. Этакий интерфейс между жалким человечишкой и могучими природными силами. А если хотя бы теоретически можно договориться, то сразу уже не так и страшно.

Заметьте: как только во главе бунта встает Пугачёв, бунт перестает быть «бессмысленным», у него появляется цель – возвести на престол законного государя Петра Фёдоровича. И он перестает быть «беспощадным», потому что Пугачев милует Гринёва и помогает ему воссоединиться с Машей Мироновой.

Очень значимым в свете всего вышесказанного становится то, как именно Пугачёв (о котором мы ещё ничего не знаем, и который предстаёт перед нами безымянным «дорожным мужичком», заросшим бородой, в «худеньком армяке») появляется в повести.

Он появляется из бурана. И, пожалуй, не будет большой натяжкой предположить, что заплутал в этом буране беглый казак Емелька Пугачёв, а вот вышел из гринёвской кибитки уже государь Петр III, порождённое бурей воплощение народного бунта.

Конечно же, не Пугачёв поднимает мятеж. Это мятеж, стихийное бедствие, та самая «равнодействующая миллионов воль», говоря словами Толстого, возносит на свою вершину один из составляющих его атомов – и делает своим воплощением, своим языческим божеством.

(Тут нужно особо отметить, что сам Пушкин был человеком крайне суеверным, верящим во всевозможные приметы, талисманы и предсказания – и именно поэтому не верившим в слепые случайности, так что подобная трактовка вполне соответствует пушкинскому видению реальности.)

Заметьте, как часто у Пушкина Пугачёв повторяет слова «Я государь». Куда чаще, будем откровенны, чем это принято у настоящих монархов, которым нет нужды кого-то убеждать в своём статусе. Но ведь и Пугачёву это, казалось бы, ни к чему! Его окружают люди, которые либо и без того верят, что он – Пётр, либо (как тот же Гринёв) точно знают, что это не так, большинству же просто всё равно – гуляй, рванина! Приходится признать, что Пугачёв своим сакраментальным «Я государь», убеждает в первую очередь самого себя – того самого беглого казака Емельку, с некоторым недоумением наблюдающего за тем, что творит захватившая его стихия.

Есть очень показательный момент в XI главе повести («Мятежная слобода»), когда в очередную встречу с Пугачёвым Гринёв, пользуясь тем, что остался с Самозванцем один на один, пытается достучаться до него, убедить покаяться и «прибегнуть к милосердию государыни». И тот с горькой усмешкой отвечает: «Поздно мне каяться» - тем самым, фактически, признаваясь в самозванстве, единственный раз во всей повести отступая от своей роли. Вот это, пожалуй, действительно голос самого Пугачёва, на мгновение вынырнувшего из окружившего его бурана.

А затем, когда, отшумев своё, стихия успокоилась, а народ вновь в ужасе замолчал, Емельян Пугачёв очнулся от захватившего его наваждения – и обнаружил себя на эшафоте, успев за минуту до удара топора кивнуть стоящему в толпе Гринёву.

Казнь Пугачёва. Рисунок очевидца казни А. Болотова

Пожалуй, остановимся на этом, а завтра поговорим о том, почему «Капитанскую дочку» совершенно ошибочно называть романом, хотя кое-что от романа в ней действительно есть. Если вы не хотите пропустить, то проще всего, наверное, будет подписаться на это сообщество, хотя, конечно, не настаиваю.

Русский бунт

Пушкин получал доступ к государственным архивам с условием, что он будет писать про подвиги Суворова, на самом деле его больше интересовало део Пугачева. Интересный факт, по которому можно предположить, что АС писал не только для души, но и по госзаказу.