ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА / Накрыла снежная буря, выживаем без печки в -52

Отчёт о нашем состоявшемся пешелыжном походе на Перевал Дятлова / несостоявшемся на столбы выветривания Маньпупунёр (Пупы).

Эта история началась за полтора года до описываемых событий. Николай прислал мне отчёт одного туриста, который пошёл на Пупы через Перевал Дятлова, довольно неудачно, так как в конечном итоге сильно пообморозился и был эвакуирован МЧС. В отчёте он указывал на ряд постигших его неудач. Сломалась горелка, варежки унесло ветром, но считал, что он всё сделал правильно. Отчёт был сомнительный, так как по моему личному мнению претендующему на истину, в его походе было множество сомнительных решений, особенно продолжение похода после сломанной горелки и тем более потери рукавиц. Что в следствии и привело его к сильным обморожениям, и неудачному исходу с вмешательством МЧС. Если в вашем походе что-то идёт не так, значит необходимо срочно принимать меры и пересматривать маршрут. Возвращаться не стыдно, стыдно принять неправильное решение. Так же в отчёте он «забыл» указать что положение было настолько плачевным, что он был вынужден бросить рюкзак со всем снаряжением чтобы ускориться и выходить налегке на ближайшую жилую базу к людям. Это мы узнали уже на месте от местных. Так что это было полное фиаско. Но, тем не менее отчёт заинтересовал, и я бы даже сказал подтолкнул нас к этому походу. Там чувак чуть не помер, хватай рюкзак, надо повторить!

Забили даты на начало января, чтобы был самый хардкор. Но за неделю до выезда Колян написал мне что у него серьёзные проблемы на работе. Перенесли поход на март. В марте за неделю до выезда я слёг с короной. Казалось, что что-то очень сильно не хочет нас туда отпускать. Но мы же упёртые! Подождали до следующего января и поехали!

Поезд Москва-Ивдель, 2 дня. В Ивделе нас встречает забросчик, везёт на машине до посёлка Вижай, там мы пересаживаемся на снегоход и едем ещё 4 часа до Базы Ильича по замёрзшей реке Лозьва. Других зимних вариантов заброски нет. Пешком идти слишком долго ~ 70-80 км.

База Ильича представляет из себя вполне добротную избу и баню срубленные лет 10 назад. Принадлежала она когда-то одному мужику, а он взял да помер. Теперь домом и баней пользуются туристы и местные, которые проезжают мимо или идут на Перевал Дятлова. Надо сказать, что мы как люди закалённые, решили чуть-чуть усложнить себе задачу, и попросили высадить нас за 15 км до базы, чтобы пройтись пешком.

Ещё дома у нас был дискус, что брать, лыжи или снегоступы. Колян был за лыжи, я был за снегоступы. После долгих дискуссий, мы всё-таки решили идти на лыжах. Конечным аргументом Коляна было то, что мы точно не знаем какой будет наст на верхах, если плохой, то лыжи будут лучше. Я предполагал, что с настом при тех ветрах всё будет впорядке, но если придётся экстренно спускаться вниз, то на лыжах конечно будет попроще съехать. Забегая вперёд, могу сказать, что это было не самое удачное решение. Снегоступы были бы в тех условиях удачнее. Так как дорога на перевал накатана снегоходами, а наст на верхах не сильно уступает по плотности пеноблокам.

Снаряги у нас было много. Трёхместная палатка FerrinoSvalbard 3.0, пуховые спальники + конденсатники, газ, две газовые горелки, очень много еды из расчёта на 2 недели с потреблением по 4000-4500 ккал в день. И, никаких печек! Во-первых, печка — это лишний вес, во-вторых, так сложнее, а значит интереснее! Под весь этот скарб мы взяли рюкзаки по ~100 л. и сани-волокуши.

В день заброски тут было -35_-38 градусов по цельсию ниже нуля — тепло, по местным меркам. Со всем нашим снаряжением мы пошли к Базе Ильича. Тут лыжи показали свой первый минус. Даже по ровной поверхности идти с загруженными волокушами на них не эффективно, они проскальзывают назад с каждым шагом. Сразу отстёгиваем и скидываем на волокуши, пока тут накатанная буранка, лучше ногами. Как мы ни старались идти не потея, вес в рюкзаках заставлял наше тело предательски выделять влагу, от которой мок слой термухи. Без куртки идти было холодно, в расстёгнутой куртке жарко. Скидывать полукомбез я не решился, долго и муторно, можно замерзнуть. Поэтому шёл, полностью расстегнув куртку и полукомбез. Часто останавливались, немного помогало. Как следствие к Базе Ильича мы пришли пропотевшие. На месте уже были две коммерческие группы туристов. Они возвращались назад. В одной группе почти все люди сильно обморозили руки и ноги. В другой пострадавших было меньше, но тоже были. Все они были с печками, по-другому тут не ходят. Когда мы сказали, что идём без печки, это конечно вызывало некоторый интерес, мягко говоря.

Изначально наш план был попасть на Пупы. Так как Перевал Дятлова не представляет из себя что-то сложное с точки зрения спортивного или горного туризма. Мы думали забежать на него постольку поскольку, между делом. Ради только одного перевала мы бы сюда не поехали. Но, реальность оказалась чуть сложнее. Забросчики уверили нас что по хребтам на Пупы никто зимой не ходит, слишком сильные ветра дуют. В этом мы и сами скоро убедимся. Но самое главное, что после той самой истории с туристом и эвакуацией МЧС. Нацпарк на чьей территории находится Маньпупунёр принял решение закрыть посещение на зимние месяцы. Получить разрешение на проход до марта нереально, на входе парк патрулируют егеря, которые с удовольствием разворачивают даже местных, про туристов даже речи нет. Так что, пройти на Пупы нам без вариантов не светит. На этой чудесной ноте мы сели в избе и начали думать, что же делать. Перебрав все возможные варианты, приняли решение что самым лучшим исходом для нас, будет пойти на Перевал Дятлова, и, если повезёт с погодой дойти до горы Отортен.

На следующее утро мы выдвинулись в путь. Прошли совсем немного, остановились в «Избушке в кедровнике». Кедры действительно присутствуют. Избушка в более-менее сносном виде. Печь в избе в критическом виде. Решили кинуть тут кости на ночь, спешить нам уже некуда, на выброску за нами приедут только через 9 дней. Дымоход был наглухо завален снегом, в задней стене пеши дыра размером с всю заднюю стенку печи, спустя 40-50 минут колдовства, мне всё-таки удалось заставить печь работать и даже выпускать дым через трубу. Так мы догнали температуру в избе до примерно нуля градусов. Ташкент!

Перед сном Колян решил подкинуть дров, чуть-чуть не подрасчитав, задел то, что было «задней стенкой» печи. Стенка отлетела. Из печи весело заиграло пламя высотой в половину стены нашей избы, по этой же самой стене. Времени особо думать не было. Я тут же выбил ногой дверь в избу и начал выкидывать на улицу горящие поленья. Затем пришлось подождать пока дым выветрится, по итогу мы ложились спасть примерно при уличной температуре. Но, под крышей! Что хоть как-то радовало.

На следующий день встали в 6 утра, оставили лыжи, сани и часть еды на избушке и пошли. Где-то к обеду нам встретилась ещё одна группа. Мы разговорились. Им сильно досталось от его величества Мороза. Не могу сказать точно, как они обмораживаются, вероятно в то время пока ставят лагерь и разогревают палатку печкой. В их случае печь компенсирует бюджетные спальники ночью. У нас не самые дешёвые пуховые спальники Naturhike ULG1000 рассчитанные на -20 (комфорт), плюс лёгкие синтетические спальники на +5 (комфорт) используемые в качестве конденсатников, я использую так же вкладыш в спальник. На температуру он влияет слабо, но зато отрабатывает как внутренний конденсатник (с одежды) и сохраняет спальник чистым. Это позволяло мне комфортно спать, не просыпаясь ночью от холода. Спал я всегда в одежде без куртки. На ночёвку остановились в 7 км (напрямки) от Перевала Дятлова. Встали на одном из пустующих мест под лагерь. Туристические группы не ходят ночевать на перевал. Они приходят сюда, устанавливают лагерь, на следующий день выходят в радиалку без рюкзаков на перевал и затем сразу возвращаются обратно. В их условиях это наиболее целесообразно.

Утром пошли в штурм на перевал. С подъёмом зелёнка уходит, берёзки становятся карликовыми, появляются реденькие кустарники, и ветер. Наст тут уже +- сносный. На верхах наст очень плотный, снега не так много на открытых пространствах, его сносит ветром. Торчат камни. Множество огромных валунов, вокруг которых наметены сугробы снега, плотного как пеноблок.

Само собой я уже чувствую, как у вас возникает вопрос насчёт той самой плиты, которая съехала на палатку дятловцев. К моему и вашему разочарованию ответить на этот вопрос невозможно даже побывав там. С одной стороны, уклон на перевале скромный, даже для плиты. С другой снег тут действительно превращается в плиты, которые, если бы съехали, могли сломать не только кости. Но, на настоящий момент достоверно неизвестно где именно стояла палатка. Площадь перевала огромная. Есть огромное практически плоское плато, есть места с более-менее возможным местом схода плиты. Свидетели, которые точно могли бы указать на место палатки уже давно на том свете. Поэтому сказать могла там плита съехать или нет, однозначно и правдиво невозможно. Наверное, в этом и есть феномен интереса к этой истории среди обывателей. Потому что случаев, когда снежные плиты действительно съезжали на людей и калечили не мало, но там было всё однозначно, а поэтому не интересно.

Когда мы поднялись на «вершину» перевала, было относительно спокойно. Ветер присутствовал, но ничего критического. Колян предложил хлопнуть чаю, я решил, что надо строить снежную стену и ставить палатку, а там уже хлопнем. Это было максимально правильное решение. Мы нашли подходящее место – огромный валун, за которым было более-менее ровное пространство. Начали резать лопатой блоки из снега и складывать вокруг валуна. Когда стена была практически готова, ветер быстро усилился, и скоро перерос в ураганный. Стоять на ногах было сложно. Развернуться в сторону ветра и посмотреть было вовсе невозможно. Миллион летящих ледяных игл выжигали лицо и глаза. Я натянул вторую балаклаву. Очки постоянно запотевали, их хватало секунд на 20, пришлось работать без них. Когда стена была готова мы принялись ставить палатку. И хотя нас было двое, это была самая продолжительная сборка палатки за всю мою жизнь. Мы расставили её на все оттяжки. Оттяжки крепили на снеговые якоря. В якоря мы положили валуны, найденные и откопанные из-под снега. Пригодились и палки, которые я притащил из леса предвещая что нас ждёт. Буря ревела. Видимость была нулевая. На случай потери палатки из видимости, мы забили в навигаторы её координаты. Потеряться можно, даже просто отойдя на несколько метров по нужде. Снег циркулировал в закрытой палатке как в рождественском шаре. После постройки снежной стены я прилично пропотел свою одежду. Термуха была мокрая, хоть выжимай. Я достал каталитическую грелку. Зажег её и положил в спальник. Поработав секунд двадцать, она потухла. Попробовал повторить затею, подольше отогревая её в руках. Результат повторился. Керосиновая грелка категорически отказывалась работать, ей было холодно. Мы сделали ужин, поели и решили спать. Несколько часов было зябко, тело активно пыталось высушить одежду. Ближе к полуночи я почувствовал, что одежда на мне почти высохла и я провалился в сон.

На утро я проснулся под небольшим слоем снега, который наконец успокоился и осел внутри палатки. Он покрыл все вещи. Рюкзаки в тамбурах были покрыты приличным слоем и только некоторые их части виднелись из-под снега. С огромным трудом мы пересилили себя, наполовину выползли из спальников, начали разбирать вещи, готовить завтрак. В этот момент хотелось отказаться от всего и просто остаться тут, уснуть под валуном вечным сном, пока не найдут, заодно придумав загадочных историй. Перетрясли вещи, погода более-менее стабилизировалась. Ветер стал добрее. Пошли к обелиску, посвященному памяти погибшей группы. Пока шли ветер успел два раза усилиться и ослабеть. Вообще заметил, что он тут очень часто и быстро изменяется. От почти полного штиля до крепкого ветерка с порывами до 20 метров может пройти всего минут пять-десять. Сделали фото у обелиска и пошарились вокруг, где возможно могла стоять палатка группы. К этому времени ветер снова усилился до постоянного потока в ~20-25 м/с. Очевидно, что на Отортен нас не пускают, да и даже на вершину Хочатчахль (Гора Мертвецов), у подножия которой мы стоим, нам не подняться. Ветер встречный и усиливается. Мой охотничий костюм со вставками, рассчитанный на -45 отлично справляется с ветром. Пуховик Коляна начинает продувать.

Решаем, что нам пора возвращаться, пока есть куда. Палатку собрали за час. Пошли вниз. Как только спустились в лес ветер пропал. Тут тихо и спокойной. Дошли до лагерного места на пол пути к Базе Ильича и заночевали. Одежда наша уже сильно напитана конденсатом. Утеплитель в моей куртке буквально хрустит. Легли спать. Среди ночи я проснулся от того, что замёрзли ноги. Кинул куртку на них поверх спальника, поворочался, согрелся и уснул до утра. Когда проснулся было зябко. Собрались и решили не тратить время на завтрак, дойдём до избы и там поедим. По дороге зацепили оставленные вещи. Слава богам наша снедь, подвешенная на дереве, оказалась не тронута.

На Базе Ильича никого не было. Растопили печь, развесили всё сушиться. На следующий день сделали баню. Через пару дней за нами должен приехать забросчик чтобы забрать в цивилизацию. Можно было спокойно просто пожить в тайге. Других дел как заготовить дров у нас не было. В назначенный день и час снегоход не появился. Мы прождали ещё 3 часа. Поняли, что за нами никто не приедет. Что происходит было неизвестно. В 13 км от нас в сторону посёлка есть ещё одна база, на ней люди и связь. Собрались и пошли туда. На этот раз я решил идти в лёгких штанах без полукомбеза. Мороз покусывал ноги, но зато я мог идти, не останавливаясь и не потеть. Добежали быстро. На базе созвонились с забросчиком. Оказалось, что температура в этот день опустилась до -52 даже в посёлке (в предгорьях ещё холоднее) и снегоходы не завелись. Нас забрали только на следующий день.

Итак, поход удался! Мы прошли маршрут без печки и вышли без последствий. Думаю, многим эта информация будет полезной, особенно тем, кто ходит зимой. Если нужен подробный разбор всего снаряжения, которое мы использовали, напишите в комментариях, сделаю отдельный пост.

В походе я снимал фильм, так что можно зайти на YouTube канал и увидеть все наши превозмогания своими глазами - https://youtu.be/J3Kr-Wlrso0?si=Q1PmF9DFbYexMYcX

Артефакты Перевала Дятлова. Часть 4

В предыдущих трех частях данной статьи были определены наиболее перспективные места поиска технических артефактов в районе гибели группы Дятлова в феврале 1959 года. В случае находки этих деталей, многое может прояснится в этой загадочной аварии с ними. Все эти три места поисков, предлагаемые автором, были определены по историческим фотографиям, документам и воспоминаниями поисковиков того времени. О четвертом месте для поисков артефактов никакой информации до последнего времени абсолютно не было в интернете. Но вот недавно появился новый информационный канал, в частности стали появляться космические снимки той местности, где произошли известные события 1959 года. Наиболее качественный снимок из космоса того района дала бесплатная программа «ArcGIS Earth», причем это было сделано поздней весной, когда еще кое-где лежал снег, а листья на березах только-только распустились, но прошлогодняя порыжевшая трава была хорошо видна в некоторых местах. Например, эта рыжая трава четко показывает русло 4-го правого притока реки Лозьва, а также границу леса на возвышенности 905,4 (на старых картах обозначалась как 880). Тут же конечно появилась мысль осмотреть внимательно местность между кедром и фикусом-1959, так сказать на всякий случай. И вот двигаясь взглядом мысленно по условной прямой от кедра к фикусу в центре густого кедрового леса была обнаружена странной формы полянка. Идя по земле и выйдя на эту поляну, вы не сможете точно определить ее необычную форму, зато это хорошо видно даже из космоса (ну и конечно это можно заметить с самолета, но аэрофотоснимки этого района нам конечно никто не давал, да и сами летчики, которые там летают, об этом природном образовании пока дружно молчат). Будем считать, что это им просто не интересно. Необычная полянка посреди вековых кедров условно названа "кедровый крест" и эта ее форма прекрасно видна на рисунке 1.

Здесь мы видим, что на западном склоне высоты 880 ( на современных картах 905,4) активно растет кедр, у него темно-зеленый цвет. И вот посреди кедровника что-то произошло, часть кедров погибла и на их месте образовалась эта удивительная полянка, причем в центре ее деревья вообще не растут, только видна рыжая прошлогодняя трав. По краям поляны выросли молодые березки (у них светло-зеленый цвет), а далее вокруг растут не уничтоженные чем-то вековые кедры. Поскольку этот "кедровый крест" расположен между знаменитым кедром и "фикусом-1959", где в те далекие времена студенты-поисковики из УПИ во главе с полковником Ортюковым нашли много интересных и загадочных технических изделий, то можно предположить, что и "кедровый крест" тоже как-то связан с событиями 1959 года. Следовательно, это место тоже надо исследовать современными металлоискателями на предмет обнаружения особых артефактов.

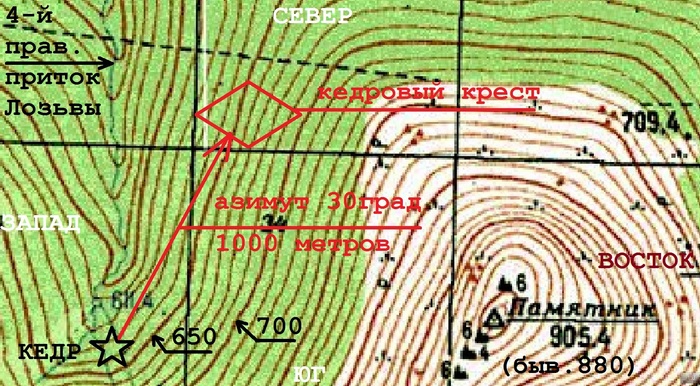

Если найдется отчаянный турист, который рискнет сходить к "кедровому кресту", то конечно ему будет удобнее иметь не снимок из космоса, а топографическую карту. На рисунке 2 представлен фрагмент карты Р-40-83-В,Г

Здесь более наглядно видно взаимное расположение знаменитого кедра и необычной поляны, условно обозначенной как "кедровый крест". Также видны хорошие природные ориентиры в виде русла 4-го правого притока реки Лозьва и высоты 905,4 (бывшая высота 880), с небольшим памятником группе Дятлова на ее вершине. Здесь только надо напомнить читателям, что в районе кедра магнитное склонение восточное и имеет значение 20 градусов. А так как на картах обычно показывают только истинный азимут, то если вы решите пойти от кедра к "кедровому кресту" по компасу, то вам надо от 30 град. истинного азимута от кедра на эту поляну отнять 20 град. и вы получите магнитный азимут для компаса в 10 град. Для тех, кто будет пользоваться навигатором, ниже даны координаты указанных на карте объектов в известной системе WGS84. Координаты :

кедр: 61.764912°N 59.455008°E

кедровый крест 61,772716°N 59,463982°E

Истинный азимут от кедра на "кедровый крест" составляет 30 градуса и расстояние 1000 метров.

P.S. Неведанная для нас сила вырвала из земли могучие кедры и создала странную полянку также лихо и с огромной фантазией, как и прокуратура в 1959 году создала свой шедевр в виде уголовного дела без номера от 06 февраля 1959 года. До сих пор многие исследователи трагедии с группой Дятлова ищут ее разгадку в этом кривом документе, но если исходить из приведенных выше фактов, то возможно вся тайна Перевала Дятлова до сих пор лежит под землей в виде удивительных артефактов. Поэтому работать в том районе надо держа в руке современный металлоискатель, а мысленно вспоминать знаменитую, но слегка измененную строчку: «О сколько нам открытий чудных готовы с космоса прислать».

Автор: АПВЕРГИД (АПпаратная ВЕРсия ГИбели Дятловцев) 18.11.2024.

А ну покажи!

Помогите пожалуйста собрать все картинки этой серии в комментариях, пожалуйста.

В теги не умею. Но прошу помощи пикабушников - знаю, что тут были 5-10 картинок в этой серии.

У кого есть или кто знает как найти - скиньте в комментарии. Заранее спасибо

Артефакты Перевала Дятлова. Часть 3

Третье перспективное место для поиска технических артефактов, которые могут помочь в распутывании таинственной аварии с группой Дятлова на Северном Урале в 1959 году, связано на первый взгляд с совершенно обыкновенной фотографией, сделанной студентом-поисковиком из УПИ в конце весны 1959 года. Но появление самой фотографии в интернете было не менее загадочным, чем сама история с погибшими туристами. Это фото примерно с 2008 года стал официально распространять "Фонд памяти группы Дятлова" во главе с Кунцевичом, поместив его в так называемый "Альбом Мохова". Но самое интересное, что сам Мохов не мог сделать этот снимок, так как именно его и засняли на этом снимке, где он стоит на кривой березе. Чуть ниже будет подробно рассмотрено это фото, а здесь надо сказать, что вместе с Моховым в том районе были еще два студента УПИ со своими фотоаппаратами, это Федоров и Кузнецов. Можно предположить, что как минимум две фотопленки они использовали в то время, то есть должно быть минимум еще 72 кадра с поисковых работ. Но в интернете есть не более 15 снимков этих студентов. Вот один из этих снимков, причем самый странный, мы будем изучать чуть ниже. На другой стороне этой фотографии кто-то сделал запись "Фотографирует Мохов с дерева", хотя общеизвестно, что в 1959 году студента Мохова в УПИ не было, но Кунцевич запустил в интернете эту фамилию и чтобы не было путаницы, мы тоже ее используем. Также подозрительно то, что про события в апреле-мае 1959 года комментирует подробно только Аскинадзи и иногда туманно объясняется Мохов, но самые интересные фото того времени представил все таки именно Мохов. А вот интервью почему-то никто не берет у Кузнецова, Федорова и Суворова, хотя они видели тоже самое, что и Аскинадзи с Моховым. Все это очень странно и очень похоже на тайный сговор между студентами-поисковиками из УПИ по подаче информации для публики. Ну и напоследок - самое главное: а ГДЕ СНИМОК самого Мохова, который он сделал с риском для жизни, забравшись на кривую березу, которую условно все называют "фикус" ? Можно только предположить, что он заснял там что-то такое, что даже сейчас его нельзя показывать в интернете, а военные это "нечто" после обнаружения быстро утащили в свои секретные закрома и вряд ли когда-либо покажут нам эту необычную находку. Но так как в 50-е годы металлоискатели были очень примитивны, то у современного поисковика есть шанс найти в районе фикуса мелкие детали, которые вероятно будут особо ценными с технической точки зрения.

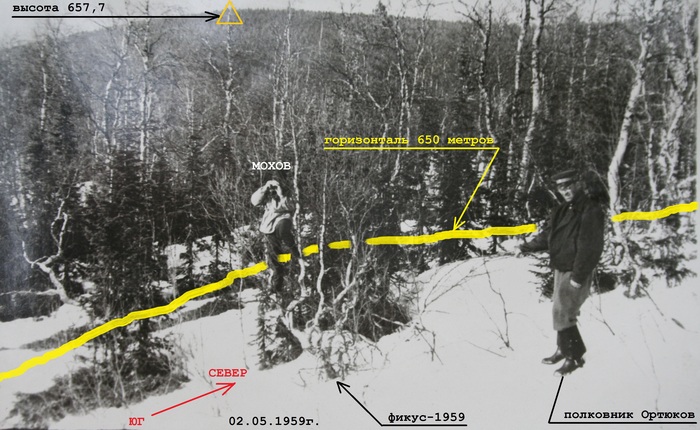

Итак, определено третье потенциально очень интересное место для поиска технических артефактов, которые могу приоткрыть тайну гибели группы Дятлова. Но как обычно, сразу появляется несколько вариантов нахождения фикуса, один широко рекламируемый несколькими заслуженными исследователями данной трагедии и другой по версии автора статьи. Куда идти решит читатель, после того как он ознакомится с доводами с каждой стороны. Больше всего дает информации о месте нахождения кривой березы фотография, сделанная предположительно 02 мая 1959 года студентом Федоровым, представленная на рисунке 1. Почему именно Федоровым, а не Кузнецовым ? Кузнецов вместе с Аскинадзи, Суворовым и Степаном Куриковым по приказу Ортюкова пошли в этот день в сторону горы Отортен, весь этот поход и фотографировал Кузнецов, следовательно только Федоров мог фотографировать Мохова на березе.

Сразу видим на этом фото за спиной Мохова характерный природный ориентир для нас в виде вершины, покрытой лесом. В том районе деревья растут только на высоте 657,7, все остальные высоты имеют каменные вершины, на которых не растут деревья и даже кусты. Стороны света определяем по растаявшему снегу перед молодой пихтой, она растет на фото слева на переднем плане. Также видно, что слева от Мохова вниз идет откос на запад, а за его спиной другой откос тоже опускается вниз, но уже на север. Два откоса, встретившиеся здесь, образовали своеобразный угол. Это второй хороший природный ориентир для нас, так как такие углы, образованные горизонталями, хорошо видны на топографических картах. Так же даже на глаз на этой фотографии видно, что съемка велась примерно на той же высоте, что и вершина 657,7. Сам фотограф встал так, что он сам, кривая береза с Моховым и высота 657,7 оказались на одной линии, при этом сразу стала ясно, что характерная вершина находится на северо-западе по отношении к этой березе.

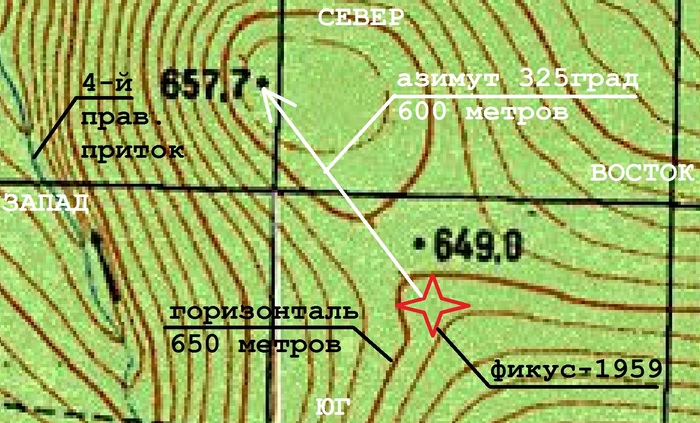

Вся полученная информация с этой фотографии, в купе с появившимся в последнее время дополнительным материалом и использованием более современных программ, позволила достаточно точно определить место, где росла кривая береза, обозначенная как ""фикус-1959. Для удобства восприятия сказанного читателями, на рисунке 2 приведен увеличенный фрагмент карты Р-40-83-В,Г с соответствующими обозначениями.

На этом рисунке хорошо виден угол, образованный горизонталью 650 метров, который описывает надежный природный ориентир. Даже если кривая береза с условным названием "фикус-1959" уже погибла, этот ориентир в месте с высотой 657,7 надежно приведет вас в нужное место, где и надо искать артефакты. Также хорошо видно, что высота 657,7 находится на северо-западе по отношению к фикусу-1959 и эти два объекта расположены примерно на одной высоте от уровня моря. Сами координаты исторического фикуса будут даны чуть ниже.

Все выше сказанное относится к фикусу автора статьи, но так как многие читатели и некоторые исследователи трагедии группы Дятлова активно указывают на другое расположение сфотографированного дерева, то рассмотрим и их аргументы, чтобы у читателя был осознанный выбор. Прежде всего они ссылаются на интервью с самим Моховым, в котором ему задали вопрос в таком примерно стиле: "Сидя на березе Вы снимаете раскопку сугроба в первом ручье ?". На что Мохов, прекрасно зная, как на самом деле все это было далеко от первого ручья, отвечает как всегда очень неопределенно, дословно: «Да, это было примерно в то время». Конечно, многие расценивают это как подтверждения Моховым того, что эта фотография сделана буквально в нескольких метрах от первого ручья. Но его спрашивали о месте съемки, а он фактически отвечает о времени создания этой фотографии. Здесь же надо заметить, что вообще-то надо брать интервью про фикус у Федорова, ведь это его фотография, а самого Мохова следовало бы просить показать его фото, которое он сделал, стоя на березе.

После Мохова многие читатели ссылаются также на то, что этот фикус уже нашли возле первого ручья и показывают его фото и даже водят туда экскурсии. Но все кто видел этот якобы фикус у первого ручья в натуре или на фото, отмечают его маленькую высоту и тоненькие ветки по сравнению с фикусом-1959 на историческом фото. Получается, что за 65 лет он не рос вверх, а уменьшался по высоте и толщине, и любой ученый-ботаник вам скажет, что это не может быть в нашей природе. Также, стоя рядом с этим ложным фикусом, ни один человек не рискнул залезть на эту кривую березу, как это сделал Мохов 65 лет тому назад. Всем было очевидно, что тоненькие ветки этого дерева просто сломаются под весом человека. Ну и самое главное, ложный фикус растет на высоте 630 метров над уровнем моря, с этой высоты вершину 657,7 просто не видно. Стоя рядом с этим ложным фикусом, вы также не увидите на северо-западе от него характерную вершину покрытую лесом, т.е. высоту 657,7.

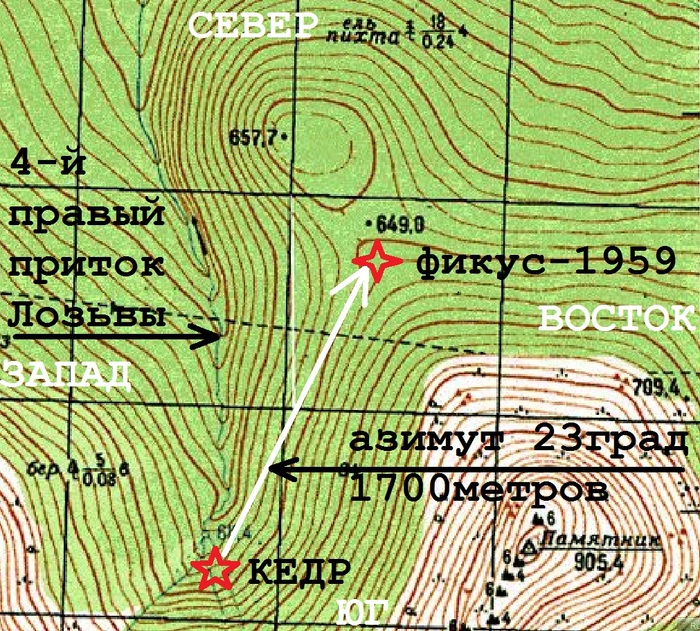

В заключении данной части большой статьи для лучшей ориентации читателя в том районе приведен фрагмент упомянутой выше топографической карты, где хорошо видно взаимное расположение знаменитого кедра и фикуса-1959, все это представлено на рисунке 3.

Здесь только надо напомнить читателям, что в районе кедра магнитное склонение восточное и имеет значение 20 градусов. А так как на картах обычно показывают только истинный азимут, то если вы решите пойти от кедра к фикусу-1959 по компасу, то вам надо от 23 град. истинного азимута от кедра на это дерево отнять 20 град. и вы получите магнитный азимут для компаса в 3 град. Для тех, кто будет пользоваться навигатором, ниже даны координаты указанных на карте объектов в известной системе WGS84. Координаты :

кедр: 61.764912°N 59.455008°E

фикус-1959 : 61.778375°N 59.477663°E

Истинный азимут от кедра на фикус-1959 составляет 23 градуса и расстояние 1700 метров.

P.S. Рассказывая о майских событиях 1959 года, некоторые исследователи уверенно заявляют, что нашли этот "фикус" недалеко от первого ручья, к нему даже водят экскурсии. Но не делают фото этой кривой березы с такого-же ракурса, как в 1959 году, так как не будет видно на северо-западе от этого дерева высота 657,7. Но будем надеется, что все таки появятся отважные искатели, которые найдя место произрастания истинного ""Фикуса-1959 года", перед тем как начать работать вокруг него с металлоискателем, смело заберутся на эту березу, как Мохов и мы получим уникальное фото образца, скажем 2025 года, которое будет почти копией известной фотографии. А как известно, «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Автор: АПВЕРГИД (АПпаратная ВЕРсия ГИбели Дятловцев) 05.11.2024.

Тайна перевала Дятлова: загадка, не раскрытая до сих пор!

В 1959 году группа туристов отправилась в поход по Уралу, но никто не знал, что это путешествие станет одним из самых таинственных в истории. Разорванная изнутри палатка, тела с загадочными травмами и жуткая тишина вокруг... Версий много — от лавины до мистики.

Что на самом деле произошло на перевале Дятлова?