Львы против Шакалов. Обзор исторических завоевателей и их войск

Кто такой воин? Воин это человек который за что то сражается. Защищает ли он свою территорию или нападает, не важно. В любой стране есть армия где готовят будущих воинов, учат их боевым навыкам, физически развивают и выбивают из них страх. Задача будущего воина защищать свою страну или напасть на другую, в зависимости от желаний людей которые управляют этой страной.

Как нам известно мужчины бывают либо львами, либо шакалами. Кто такой лев в дикой природе? Гордый, бесстрашный зверь который охотится по одиночке, выживает в одиночку и умирает в одиночку. Кто такие шакалы? Это хитрые подлые звери из семейства собачьих, они нападают на жертву стаей, когда их много. На львов они тоже нападают только стаей. Но психологию шакалов можно понять и простить, ведь лев массивнее и опаснее от природы чем шакалы, оттуда и осторожность и трусость последних. Но люди в отличии от животных имеют одинаковое телосложение от природы и любой может стать крупнее сильнее соперника благодаря усиленным занятиям.

В этой статье, мы рассмотрим известных воинов и причину их удачных побед или поражений.. Топ будет состоять из шакалов и львов. Поехали.

Топ шакалов

3-е место.

Чингисхан и монголо татарское нашествие.

Причина побед: Количество

Тот случай когда «берут количеством». Был ли чингисхан сам львом, мне не неизвестно, да и вешать на него статус шакала не зная его историю, сражения дело не благородное, но одно оспорить нельзя, он возглавлял армию шакалов.

Ведь если верить историкам, чингисхан редко принимал участия в боевых действиях. Он лишь давал приказы сидя у себя в юрте. За него воевали генералы и обычные воины.

Любая уважающая себя цивилизация средневековья ограничивает размножение, дабы избежать перенаселения, голода, болезней и прочих неудобств. Люди в городах плодились в меру и это сыграло на руку монголо татарам. Монголы были кочевники и плодились без ограничений. У них было принято чем больше семья тем лучше. В итоге монголов и им подобных племен, соседствовавших с ними, стало так много что они начали с легкостью завоевывать практически весь мир.

Кто то скажет, мол это не так. Монгольский воин в одиночку может уложить целый полк любой армии цивилизованной благодаря своему качевому уровню жизни и природной ловкости, силе и так далее. Но я повторяюсь, в любой стране средневековья тоже есть армия, где солдат превращают в терминаторов. Так что один на один у всех равные шансы.

Вердикт:

Чингисхан — вожак шакалов, поработивших весь мир лишь своим количеством, а воины падших стран погибли смертью львов. Задумывались ли монголо татары тогда о своем статусе, предлагали ли они сражаться на равных условиях сравняв численности войск? Наврядли. Никогда не восхищался монголо татарами и не буду.

2- место

Тимур Тамерлан и Исламизация мира

Причина побед: Количество и вселяющий ужас

Этот человек бесспорно не являлся шакалом. Сам он был хитрым львом. Ведь если верить историкам перед каждым сражением он предлагал царю вражеской страны выйти с ним сразится один на один, под условием оставить в покое эту страну. Да он обладал военными навыками с детства, чему учил его отец зная наперед что ждет сына. Но большинство царей тех лет вышли из обычных буржуазных семей, не были обучены военному ремеслу и физически не были развиты. И принять вызов на бой от сильного могучего тамерлана означало бы смерть. В итоге все заканчивалось либо исламизацией страны либо кровавой бойней, если царь делал ставку на свою армию и оказывал сопротивление завоевателю.

Но хитрый Тамерлан знал что если бросить вызов на бой кому то из солдат вражеской страны, то среди них наберется достаточно кто с радостью вышли бы против него, даже один на один, поэтому он не рисковал и предлагал это лишь зажравшемуся царю.

Армия Тамерлана представляла из себя тоже самое что и армия чингисхана. Но ему служили от страха, а не от преданности и верности. Монголы глубоко уважали Чингисхана и были преданы ему сердечно, а наемники и воины Тамерлана дрожали перед его гневом и жесткой дисциплине, жестокими законам и так далее.

Чего он только не вытворил и не заставлял делать своих запуганных шакалов. Убивал детей, женщин, пытал людей, строил пирамиды из голов. В жестокости ему не было равных. Он хотел вызвать страх и ужас у всего мира одним лишь существованием.

Если с монголо татарами можно было договорится просто спокойно платив им дань, то Тамерлан требовал исламизации всех стран, либо уничтожения.

Вердикт:

Воины погибшие в бою против армии Тамерлана погибли смертью Львов достойно сражавшимися с врагами превосходившими их количеством, а измученные и растерзанные люди отправились каждый к своему богу.

Сам Тамерлан получает статус «хитрого» льва, возглавляющего армию шакалов. Чтобы быть 100% ым львом надо вызывать на бой воина, а не неподгатовленного царька.

1 — место

Ксеркс и Персидские завоевания.

Причина побед: Количество

Ксеркс персидский завоеватель. Герой фильмов о 300 спартанцев. Чистейший шакал возглавляющий шакалов. Никогда не был замечен в бою. Настолько тщеславный что хотел доказать свое величие приказав воинам «избить" море. Извращенец, совратитель и растлитель детей, а так же любитель инцеста. В отличии от Чингисхана и Тамерлана не имел благородное происхождение и львом не являлся, а был высером своего отца Дария. Историки называют его «сыном», ну а как еще литературно написать »высер»?

Однако восточные историки совершенно противоположного мнения о Ксерксе, описывая его как благородного мудрого человека, без слабостей шакала. Но автор этой статьи опирается на поступки и исторические факты. Ни один разумный благородный человек не станет нападать и порабощать другие народы, особенно до сошествия на землю Христа в древнейшие времена, когда еще люди не сходили с ума от ислама.

Что плохого сделали спартанцы и вообще греки Ксерксу что он решил на них напасть не понятно. Я автор, остаюсь при мнении о шакале и буду описывать в этой статье его как шакала. Если не прав, то статья будет не достоверной.

Естественно служить такому человеку могли лишь от страха. Благодаря своей армии шакалов и рабов он жестоко подавлял восставшие против него Египет и Вавилон, карав их в два раза сильнее, а так же пошел войной на Грецию, что вылилось в Греко Персидские войны. Никто не мог сопротивляться многомиллионной армией Ксеркса, берущей своим количеством.

Вердикт:

Чистейший, трусливый шакал возглавляющий шакалов. Ладно если бы он еще был львом в одиночку, но нет. Свое заслуженное первое место получил.

Топ Львов

3-е место

Царь Леонид и 300 спартанцев

Эту историю знает каждый. Сколько фильмов не снимай, игр не делай, везде все описано одинаково. Леонид с 300 спартанцами остался защищать фермопилы от многотысячных персидских орд. Да изначально греков тоже было пару тысяч, но факт в том что со временем количество убавилось, кто то рассосался, а кто то умер и спартанцев осталось примерно 300.

Спартанцы как нам известно очень сильные и бесстрашные воины которых готовили к войне с детства, как и хитрого «льва» Тамерлана любящего публично вызывать на бой сомнительных по статусу конкурентов.

Пока в других государствах мальчик впервые брал оружие в руки после 18 летия, спартанцев учили убивать, выживать, голодать и проходить различного рода испытания с детства.

Персы они как монголо татары и армия тамерлана, но в древние времена, сметали и порабощали все на своем пути своим количеством и жестокостью.

Естественно гордые воинственные спартанцы захотели показать им кто Львы, а кто шакалы что и вылилось в греко персидские войны.

Вердикт:

Чистейшие львы, которых возглавлял Царь лев Леонид. В истории мало сведений о Леониде, в отличии от Тамерлана или Чингисхана, ведь мы говорим с вами а древнем мире, а не средневековье. Но раз уж он смог обессмертить свое имя этим сражением, то смело получает свое заслуженное место.

2-место

Имам Шамиль против Российской Империи

Очень спорный момент. Российская империя вряд ли без причины могла бы вторгаться на чужие земли, только если первыми не провоцировали кавказские народы. Автор этой статьи судит только по факту и не принимает чью либо сторону.

Есть мнение что причиной покорения кавказа были бесконечные грабежи караванов Российской империи и тому подобные выходки, либо Николай второй исполнял желания Ксерксо подобных людей чтобы по православному завоевать их любовь. Это все личные выводы автора, не более.

Имам Шамиль чистейший лев своего народа. Им восхищались даже генералы и полководцы. Он и верные ему люди много лет сопротивлялись солдатам Российской империи. Он сражался одной лишь саблей с толпой вооруженных вражеских солдат, которые никак не могли его одолеть в одиночку. Будучи хитрым как Тамерлан выбил из всех горцев склонность к грабежам и разбоям.

Тот же случай что и с царем Леонидом и 300 спартанцами. В отличии от Леонида не пал в бою, а сдался в плен ради своих целей.

Вердикт:

Почему не первое место? Спорный момент о том кто виноват был в кавказкой войне, кто начал первым и так далее? Пусть довольствуется статусом льва благодаря своей смелости и отваге, люди верные ему ничем не уступали ему.

1-место

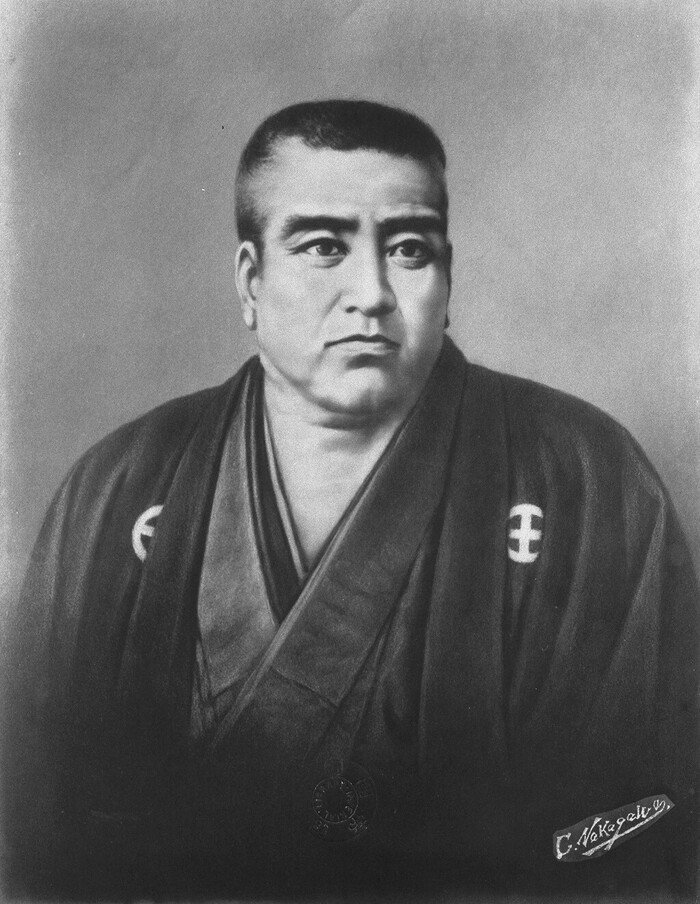

Сайго Такамори и Сацумское восстание

Самураи это не спартанцы и не кавказцы, а стае монгольских и тамерланских орд тем более до самураев далеко как солнцу до луны.

Спартанцы героически погибают в бою не сдавшись, горцы сдаются ради своих целей, а самураи делают харакири. И этим все сказано.

Харакири это обряд самоубийства в случае проигрыша в каком нибудь сражении, его делают самураи дабы не потерять свою честь. А тебе слабо вонзить в свой живот нож под страхом потери уважения? А самураю расплюнуть.

Так закончил свою жизнь Сайго Такамори один из последних из оставшихся самураев которые востали против правительства Японии и их реформ направленных против них. Он сражался до последнего и когда в его армии осталось от силы 30-40 человек он сделал харакири не сдавшись правительственным войскам.

Вердикт:

Чистейший лев возглавляющий львов, для которых погибнуть не от своей руки недостаточная доблесть.

Сага о Конунге

"Наш конунг пал на поле бранном, Пали с ним в поле даны. Сталось то недавно."

В 1066 году ветры упрямо дули с севера. Большая эпоха, в которой викинги славно поураганили по всей Европе, закончилась сражением при Стамфорд-бридже. Закончилась она гибелью последних настоящих викингов. Впрочем, победители, англосаксы, сражавшиеся с викингами с переменным успехом на протяжении нескольких веков, недолго пили свой мед победы. Менее чем через месяц их ждало поле Гастингса. Но пока впереди был мост Стамфорд-бридж через реку Дервент. И за ним стояли пришельцы из Норвегии. Итак, 5 января 1066 года умер бездетный английский король Эдуард Исповедник. Ещё при жизни он завещал трон герцогу Нормандии - Вильгельму Завоевателю, что приходился ему дальним родственником. Однако после смерти Эдуарда английский престол занял герцог Уэссекса и Уэльса - Гарольд Годвинсон.

Когда-то он обещал Вильгельму поддержку в борьбе за трон, а теперь поспешно короновался сам под именем Гарольда II. Вильгельм считал себя законным наследником английского трона, поэтому стал готовиться к военному походу против конкурента. Вильгельм заручился нейтралитетом королей Германии и Франции и заключил союз с недавним влиятельным эрлом Нортумбрии - Тостигом Годвинсоном (младшим братом Гарольда). Тостиг терпеть не мог своего старшего брата, так как тот поддержал восстание против него в Нортумбрии, в итоге чего Тостиг был изгнан из Англии. Оскорблённый до глубины души, он мечтал отомстить своему брату-королю, а также вернуть Нортумбрию. Вскоре Тостиг появился при дворе норвежского короля Харальда III Хардрады (Сурового). У него был потрясающий боевой путь. Этот известный скандинавский правитель охотно согласился оказать помощь Тостигу, намереваясь изрядно поживиться за счёт грабежей английских земель. Вильгельм Нормандский предлагал союзникам поддержку, однако Тостиг и Харальд решили действовать, не дожидаясь прибытия герцога нормандского. Летом 1066 года от норвежского побережья в сторону Шотландии отплыла внушительная эскадра. К норвежским викингам по пути присоединялись многочисленные варяжские шайки и дружины, промышлявшие разбоем и набегами на побережье Северной Европы. Войско Харальда Хардрады высадилось в Северо-Восточной Англии, где его уже ждал Тостиг. Совместными усилиями союзники захватили порт Скарборо, а затем 20 сентября разгромили англосаксов в битве при Фулфорде рядом с Йорком. Победа Харальда была полной. После неё отряды англосаксов с Северной Англии перестали быть сколько-нибудь эффективной военной силой. Но нет никаких сомнений, что собственные силы Харальда также были истощены в сражении. Тостиг и Харальд намеревались захватить важную в стратегическом отношении крепость - Йорк. Его жители заранее изъявили покорность скандинавским пришельцам, поэтому Тостиг и Харальд не стали прибегать к штурму. Свои корабли и лагерь викинги расположили на морском побережье в 25 км от Йорка. Поскольку йоркцы были готовы распахнуть ворота и принять любое решение Тостига, Харальд приказал своим воинам отправляться налегке, оставив доспехи и лишнее оружие в лагере. С собой норвежский король взял только две трети бойцов. Все прочие остались в лагере под началом ярла Олава (старший сын Харальда). 25 сентября 1066 года Тостиг и Харальд направились к Йорку. Примерно в 13 км к востоку от крепости, у переправы через реку Дервент, известную под названием Стамфорд-Бридж (Стамфордский мост) передовые отряды викингов заметили облако пыли на йоркской дороге. Скоро выяснилось, что это на выручку осажденного города спешит армия Гарольда II. Тостиг разумно предложил отступить обратно к лагерю. Своё решение он мотивировал тем, что викинги не имели кольчуг (согласно саге, из за жаркой погоды), запасных боевых топоров и тяжёлых секир. Кроме того, у саксов имелась кавалерия. Однако норвежский король с негодованием отверг предложения Тостига. Харальд Суровый намеревался дать противнику бой наличными силами, послав гонца к Олафу за подмогой. "Англосаксонская хроника" повествует об одном весьма примечательном эпизоде, которой предшествовал битве. Харальду для того чтобы занять прочную оборону требовалось время. Чтобы не допустить англо-саксов к мосту, норвежский король выслал вперёд одного единственного воина, скорее всего, берсерка. Если верить английским средневековым хронистам, то этот неистовый человек-медведь, чьё имя осталось неизвестным, в состоянии берсеркрганга (священного транса) сдерживал яростный натиск англичан на протяжении нескольких часов! За это время он, орудуя огромным датским двулезвийным топором, в одиночку убил 40 англичан!!! Англо-саксы смогли одолеть берсерка только при помощи хитрости. Несколько бойцов проплыли на лодке под мостом и атаковали скандинава копьями снизу, пронзив его. Этот викинг, если он существовал, с честью пожертвовал собой ради армии и короля. Численность сил противоборствующих сторон достоверно неизвестна. В саге говорится, что викинги и воины Тостига приплыли в Англию на 300 кораблях.

Численность экипажа драккара (боевое судно скандинавов) варьировала от 20 до 40 человек (редко - 50-60 бойцов, ещё реже более 60). Исходя из этих данных, общее число викингов (включая судовые команды) могло достигать 6000-9000 человек. Личная дружина Харальда Сурового вряд ли превышала 500-600 человек, приблизительно столько же отборных бойцов имел и Тостиг. Норвежские ярлы, скорее всего, в совокупности собрали для похода 1500-2000 бойцов, присоединившиеся викинги Оркнейских и Шетландских островов сообща могли насчитывать от нескольких сотен до тысячи воинов. Таким образом, всего под началом Харальда Сурового было 2500-4000 воинов, из них непосредственно в битве на первых этапах приняли участие 2000-3500. Войско Гарольда II Годвинсона приблизительно могло состоять из 6000-7000 человек. Готовясь к сражению, Харальд Суровый разделил свои силы на три части: центр и два крыла. Свои отряды он расположил в форме полумесяца, растянув боевые порядки по фронту, чтобы в случае необходимости сомкнуть ряды, образовав круг. Растягивая построения, король был вынужден уменьшить его глубину. В центре полукруга расположились отборные викинги Харальда и Тостига, а также немногочисленные лучники и всадники. Для отражения вероятной кавалерийской атаки англосаксов Харальд приказал воинам первых рядов упереть древка копий в землю под острым углом. Как и предполагал норвежский вождь, конница Гарольда II прямо с марша устремилась на штурм вражеских позиций. Первую атаку англосаксы предприняли в плотно сомкнутом строю. Наступающие попали под обстрел норвежских лучников, понесли потери и повернули обратно. Рассредоточившись, конные саксы повторили наскок, но так и не смогли прорваться за частокол скандинавских копий. Гарольд был вынужден прекратить бесполезные атаки своей конницы. Чтобы определиться с дальнейшей тактикой сражения, предводитель англосаксов созвал военный совет. Отступление врага и его временная нерешительность были восприняты норвежским королём как слабость и растерянность. Харальд Суровый и его ярлы решили ударить по саксам и разгромить их. Тостиг был против атаки, но его не послушали. Едва викинги устремились вперёд, разрушив "живую стену щитов", как конница Гарольда ударила атакующим во фланги и по фронту. Скандинавы, несмотря на выказанные ими ярость и мужество, были смяты и отброшены. Дело могло закончиться разгромом норвежцев, но их король повёл свою дружину в контратаку, рассеяв кавалерию саксов. Теперь уже армия Гарольда II оказалась на грани поражения. Неожиданно случайная стрела поразила Харальда Хардраду в шею. Через пару минут он скончался. Смерть этого короля условно знаменует собой конец эпохи викингов. Растерявшихся норвежцев со всех сторон атаковали лучшие силы Гарольда. Викинги, потеряв много лучших воинов, едва сумели пробиться к основным силам, которые возглавил Тостиг. Предводитель англосаксов предложил врагу прекратить сражение. Викингам была обещана возможность свободного прохода к лагерю для последующего отплытия на родину. Однако ярлы категорически отказались от столь позорного предложения. К вечеру на поле боя к викингам прибыла подмога. Ярл Эйстен Тетерев привёл всех, кто мог держать оружие. Тостиг намеревался атаковать противника на закате. Но едва норвежцы узнали, что их король погиб, как тут же устремились мстить за своего вождя. Практически все викинги Эйстена были облачены в кольчуги или латы, а недавний многокилометровый стремительный переход крайне утомил их. В состоянии сильной усталости и утомления норвежцы нестройной массой помчались в атаку. Очень скоро натиск превратился в хаотический наскок отдельных разрозненных групп викингов. Англосаксы отразили нападение отряда Эйстена Тетерева и перешли в решительную контратаку. Остатки войска Тостига сражались мужественно, но едва не подверглись полному разгрому. От полного поражения и плена викингов спасла наступившая темнота. Потери сторон в средневековых источниках не указаны. Логично предположить, что и викинги, и англосаксы убитыми и ранеными лишились до 2000-3000 человек.

Уцелевшие норвежцы поспешили в лагерь, а затем под началом ярла Олава поспешно покинули английские берега. Всего обратно в Норвегию возвратились только 24 корабля. Тостиг с несколькими ярлами сумел благополучно ретироваться с поля боя. Поражение при Стэмфорд-Бридже ознаменовало конец эпохи набегов викингов на побережье Северной Европы. Говорят, в этом сражении полегло столько народу, что поле ещё на протяжении 50 лет после битвы было усеяно побелевшими костями. Спустя три недели после Стамфорд-Бриджа на Юго-Востоке Англии началось нормандское вторжение, которое крайне негативно сказалось на готовности страны к отражению новой угрозы. Это стало одной из причин поражения и гибели короля Гарольда Годвинсона в битве при Гастингсе 14 октября 1066 года, что повлекло за собой нормандское завоевание Англии (не долго англо-саксы праздновали победу). Так, Британия снова оказалась под властью потомков викингов.

Если есть желание поддержать автора: https://boosty.to/aquila

Если есть желание пообщаться с автором: https://t.me/AquilaRoman

Хазары

Так, в "Повести временных лет" летописец начинает древнерусскую историю с упоминания дани, которую хазары собирали со славянских племен Среднего Поднепровья. Нестор-летописец рассказывает, как степняки-хазары подошли к земле полян - тогдашних жителей Киева, и потребовали с них дани, и поляне дали им дань мечами, в чем хазары увидели недобрый знак! Позже так и случилось, завершает свой рассказ летописец - русские князья стали владеть хазарами.

"Как ныне сбирается вещий Олег

Отмстить неразумным хазарам.

Их села и нивы за буйный набег

Обрёк он мечам и пожарам…"

Хазары были "отмщены", но только не Олегом и не его сыном Игорем, а наследником Игоря - Святославом, который в 960-е годы разгромил некогда могущественное Хазарское государство, не оставив от него камня на камне...

Если от хазарской истории отмотать немного назад, то хазары отнюдь не были первыми обитателями степной зоны Евразии, которые стремились обложить данью оседлых земледельцев и горожан.

В степи, где господствовали потомки скифов и сарматов, говорившие на иранских языках, привыкшие к тому, что где-то близ лесостепи живут славяне, хазар поначалу не было. Степной коридор служил путеводной дорогой для всех степняков, начиная с гуннов, которые пытались прорваться к Риму и Константинополю. В VI веке наводившая ужас на всю Евразию Гуннская держава распалась. И в VI же веке сформировалась колоссальная империя с центром где-то в предгорьях Алтая. Империя была создана новым народом, о котором ничего до того не слышали. Это был тюркский каганат, а народ именовался тюрками. Многочисленные тюркоязычные народы подчинялись кагану, который сидел на своем золотом троне где-то в предгорьях Алтая и брал дань со всех, до кого мог добраться.

К концу VI века в период наибольшего расширения каганата это государство контролировало огромную территорию, включавшую в себя территории современного Северного Китая, Монголии, Алтая, Центральной Азии, Крыма и Северного Кавказа!

Но, как всегда водится у неустойчивых и кочевых государств, в 603 году Тюркский каганат распался на две враждующие группировки тюрков - Западно-тюркский и Восточно-тюркский каганаты. И именно там, в Западно-тюркском каганате - в степях Восточного Предкавказья, и оказались хазары, выделившиеся в 620-х годах в племенной союз уже как самостоятельная политическая единица. Будучи конфедератами в Западно-тюркском каганате, хазары в середине VI века контактировали с персами и даже помогали византийскому императору Ираклию (годы правления 610-641) в его походе против персов. Но в результате вторжения китайских войск, длительных межплеменных войн и династических междоусобиц в 650-х годах Западно-тюркский каганат распадается, и его полноправным политическим наследником становится новое государство - Хазарский каганат.

Происхождение хазар очень запутанно и до сих пор вызывает горячие споры, ибо совершенно непонятно, к какой именно лингвистической и этнической тюркской группе народов они принадлежали ранее. Да и язык хазар является такой же загадкой, как и сами хазары, так как от него ничего не сохранилось, кроме имен и титулов правителей, которые ни о чем точно не говорят.

Согласно разным версиям хазары являются потомками гуннского племени акацир, уйгуров или савиров из районов Западной Сибири. Даже уже став государством, этнически оно было очень разнообразным, состоящим из тюрок, славян, иранцев, германцев, финно-угров и множества других групп. Хазары были очень этнически несопоставимы, сохраняя разные оттенки кожи (белые и черные хазары) и антропологические типы.

"Хазары, живут на севере населенных земель. Земля их холодная и сырая. Потому лицом они белы, глазами сини, волосы у них больше рыжие и вьются, телом они крупны, а нравом холодны. Народ сей дик"

© Неизвестный хронист

"Хазары не походят на тюрок, они черноволосы, разделяются на два разряда, один называется кара-хазар, они смуглы так сильно, что их смуглота отдает в чернь, они словно какой-либо разряд из Индии. Другой разряд - белые, красивые и совершенные по внешнему виду"

© Абу Исхак аль-Истахри (арабский географ, чьи сведения являются одними из важнейших источников о хазарах)

В 680 году, после полного разгрома хазарами государства Великая Булгария, вышедший на историческую арену новообразованный Хазарский каганат стал единственным централизованным и сильным государством между Черным и Каспийским морями и полностью утвердил свое политическое влияние в этом регионе. На территориях, завоеванных хазарами земель, установился некий этнический союз, принципом которого было изъявление покоренными племенами покорности хазарскому кагану и выплата ему дани на условиях защиты их от внешних врагов, сохранения собственной формы власти и свободы вероисповедания. Хазарский каганат контролировал территории от Аральского моря и западной границы Хорезма до Западной Украины. На этих землях хазары были посредниками в торговле товарами между Европой и Шелковым путем и обладали настолько сильными вооруженными силами, что их мощь была равна мощи Византийской империи и Арабского халифата. На своей южной границе уже окрепшие хазары стали угрожать сисанидскому Ирану, недаром иранские правители стали укреплять крепость Дербент на Каспии, чтобы хазары не прорвались в подвластную Ирану территорию через Каспийские ворота. Продолжая продвигаться дальше на юг, в Закавказье, хазары столкнулись с арабами, что привело к долгим (с 650 по 737 годы) и кровопролитным войнам, которые велись с переменным успехом, где набеги арабов на хазарские города Семендер (с Тарки возле Махачкалы) и Беленджер (в Дагестане) сменялись действиями хазарской армии на территории Ирана. В результате все это закончилось полным разгромом армии хазарского полководца Хазар-тархана. Но итоги этой войны были противоречивы.

Арабский халифат Омейядов распался в 751 году, благодаря чему Хазарский каганат в VIII веке быстро оправился от этого поражения, и там началось время экономического подъема. На контролируемой хазарами территории возникает салтово-маяцкая археологическая культура, там начинается чеканка монет...

В IX веке (около 834 года) хазарами на нижнем Дону был построен город Саркел (Белая Вежа), а столица Хазарского каганата - Итиль в дельте Волги - превратилась в крупнейший торговый пункт. Хазарские археологические памятники являются для нас свидетельствами становления городской культуры в тех местах, где ранее простирались лишь необъятные степи, по которым гулял ветер. Но, к сожалению, памятники эти сохранили для современников лишь надписи, сделанные тюркскими рунами, которые так и не расшифрованы до сих пор. Археологические раскопки на территориях, контролируемых хазарами, говорят о высокой и самодостаточной культуре.

В районе рек Дона и Северского Донца находился крупный для этого региона центр выплавки железа, чьей продукцией были орудия ремесел и сельского хозяйства. Во время раскопок были найдены полные наборы инструментов для ремесел - это молоты и молотки, наковальни, ножницы по металлу, щипцы и др. Из вооружений были обнаружены сабли, которые являлись основным оружием хазарской армии, наконечники копий и стрел.

Первые трещины в государстве хазар начались с какого-то внутреннего конфликта, который в нашей историографии принято называть гражданской войной в Хазарии. Единственный письменный источник об этом - это дошедший до наших дней текст византийского императора Константина VII Багрянородного, из которого следует, что в каганате произошла междоусобная война, в которой в качестве противоборствующих сторон выступали хазарские правители и мятежники (этническая и социальная принадлежность которых в тексте не указана). Ну а итогом этой войны явилась победа хазарского правительства, уничтожение части мятежников и бегство другой части в землю печенегов (Пачинакия), где они поселились вместе с венграми. Результатом похода князя Святослава в 965 году и постоянных набегов печенегов и гузов в 965-969 гг. стало полное разорение страны, разрушение городов и в итоге - падение каганата, который в конце IX века уже полностью прекратил свое существование как государство.

Но, по всей видимости, причины краха Хазарии находились внутри самого каганата, а не в постоянных и изматывающих войнах с соседями.

Хазары, как народ, прошли точно такой же исторический путь, как и их предшественники, создававшие свои недолговечные государства в степной части Евразии - гунны и тюрки, а с падением Хазарского каганата разрушились все социальные и этнические связи, исчез и титульный народ. Лев Гумилёв причинами упадка Хазарии считает экономический кризис, а также утрату пассионарности, следствием которой стало поражение каганата от более активных (пассионарных) соседей. Главным событием, которое подтолкнуло к падению Хазарский каганат, стал поход Святослава в 965 году. Эта его военная кампания очень хорошо описана в "Повести временных лет". Правда, в "Повести временных лет" нет прямых указаний на уничтожение Хазарского государства в 965 году, она только лишь свидетельствует о поражении хазар и разорении их главных городов.

Хазария - единственное государство, исповедовавшее иудаизм.

Примерно в 740 году часть хазар приняла иудаизм во главе с военачальником Буланом, ставшим позже царем (беком), причем сначала Булан и его окружение держали в тайне свое обращение в иудаизм, скрывая это даже от своего народа. Посланцы из Византийской империи и Арабского халифата активно склоняли хазарского правителя к своей вере. Но уже в конце VIII - начале IX веков один из его потомков - царь Овадия, объявил иудаизм государственной религией Хазарии.

При этом обращение могущественного народа в иудаизм - событие вовсе не рядовое, поэтому были все основания полагать, что это событие должно было вызвать волну откликов в различных письменных источниках того периода. Однако в случае с хазарами подобных свидетельств практически не существует.

Даже по масштабам обращения среди специалистов имеются разночтения. Одни считают, что в иудаизм перешли только царский род и окружающая его часть высшей знати. Другие, в частности израильские историки, настаивают на широком распространении этой религии среди всех хазар, а также на ее проникновении в среду подчиненных хазарам народов.

В более позднее время история обращения хазар в иудаизм долго служила для евреев источником гордости и аргументом в пользу иудейской религии. Но дошедшие до нас тексты, свидетельствующие об обращении хазар в иудаизм, признаны спорными, равно как вызывает вопросы и отсутствие каких бы то ни было археологических или других вещественных доказательств, указывающих на массовое обращение народа, что в целом ставит под сомнение как масштабы, так и непосредственно саму историчность этого факта...

Некоторые историки, изучающие это уникальное государство, считают, что обращение Хазарии в иудаизм продемонстрировало многим соседям ее духовную независимость от соседних Византии и Арабского халифата.

Хасдай ибн Шапрут (еврейский учёный 10 века) написал письмо на иврите, обращенное к правившему тогда в Хазарии царю Иосифу, передал его с купцами-раданитами* и получил ответное письмо от Иосифа, написанное на иврите, где правитель подробно рассказывал ему об истории и географии своей страны и о том, как его предки приняли иудаизм, о своих отношениях с могущественными соседями - Византией, Арабским халифатом и русами.

"Я тебе сообщаю, что я живу у реки по имени Итиль (Волга). У этой реки расположены многочисленные народы в селах и городах, некоторые в открытых местностях, а другие в укрепленных стенами городах... Все они мне служат и платят дань. Оттуда граница поворачивает по пути к Хуверезму (Хорезму). Все живущие на берегу этого моря на протяжении одного месяца пути, все платят мне дань. А еще на южной стороне - Самандар в конце страны... а он расположен на берегу моря. Оттуда граница поворачивает к горам".

Далее хазарский царь перечисляет подвластные ему племена:

"Они многочисленны, как песок. Все они служат мне и платят мне дань. Место расположение их и место жительства их простирается на протяжении четырех месяцев пути. Знай и уразумей, что живу я у устья реки, охраняю его и не пускаю русов... идти на исмаильтян и точно так же врагов их (исмаильтян) на суше приходить к Воротам. Я веду с ними войну. Если бы я их оставил в покое на один час, они уничтожили бы всю страну исмаильтян до Багдада...

Ты еще спрашивал меня о моем местожительстве. Знай, что я живу у этой реки, и на ней находится три города. В одном живет царица; этот город, в котором я родился. Он велик... Во втором городе живут иудеи, христиане и исмаильтяне... Он средней величины. В третьем городе живу я сам, мои князья, рабы и служители и приближенные ко мне виночерпии. Он расположен в форме круга. Между этими стенами тянется река. Это мое пребывание до зимы"

Раданиты - это странствующие еврейские купцы, которые на протяжении раннего Средневековья контролировали торговые связи между исламским Востоком и христианской Европой по Шелковому пути и другим торговым маршрутам, создав первую в истории постоянную торговую сеть, простиравшуюся от Китая и Индии до Западной Европы. Историками не исключается, что именно раданиты принесли в Хазарию иудейскую веру.

У хазарского кагана имелась гвардия, которая называлась Ал-Ларисия. Она состояла из мусульманского племени ларисиев, переселившихся из Хорезма. По этнической принадлежности они аорсы - среднеазиатские аланы. Гвардия насчитывала 7000 профессиональных тяжеловооруженных конных лучников и копейщиков. Воины были облачены в панцири, кольчуги и шлемы. Расквартировывались в хазарской столице Итиле. Гвардия подчинялась лично царю и являлась самой боеспособной силой поздней Хазарии. Из всех государств региона только Хазария была в состоянии содержать профессиональную (то есть оплачиваемую) армию, которая к тому же была укомплектована дорогим тяжёлым вооружением.

Она являлась ядром хазарской военной системы, которая состояла так же в значительной степени из собственно хазарских контингентов, выставлявшихся знатью по требованию царя. Гвардия, бесспорно, имела большое влияние в столице. Вероятно, именно с ней связано первичное распространение ислама в Поволжье. Возможно, эти воины проявили себя после разгрома Хазарии Святославом, когда в конце X века хазарский царь перешёл из иудаизма в ислам и Хазария попала под власть Хорезма.

Если есть желание поддержать автора: https://boosty.to/aquila

Если есть желание пообщаться с автором: https://t.me/AquilaRoman

Хускарлы

У древних скандинавов хускарлами (или хускерлами) назывались представители особой воинской субкультуры, происхождение которой до конца не изучено. Само слово "húskarlar" древнескандинавского происхождения. По всей видимости, оно образовано сращением двух семантических основ - "hus" (этим термином обозначали дом правителя) и "karl" (значит "свободный человек", аналог челядина в Древней Руси).

Изначально в Скандинавии хускарлами именовались, как бы мы сейчас сказали, придворные, однако более поздние рунические надписи говорят о том, что с течением времени термин стал обозначать личную охрану, гвардию правителя. Любопытно отметить, что в текстах, предшествующих Младшей Эдде, слова "хускарл" и "дружинник" ("hirðmenn" на древнескандинавском) часто используются в качестве синонимов. Однако в части "Язык поэзии" Снорри Стурлусон делает акцент на том, что хускарл и дружинник - это разные понятия.

Важной вехой в развитии субкультуры хускарлов стал рубеж XI столетья. В англосаксонской Британии той эпохи слово "хускарл" широко применялось для обозначения королевского дружинника. Гвардия хускарлов имела особый статус, она была создана в Англии после ее завоевания датчанами под предводительством Кнуда Великого и набиралась только из чистокровных скандинавов (вероятно - датчан, но по одной из версий среди хускарлов также были русы).

Вплоть до норманнского завоевания хускарлы широко использовались английскими правителями для решения различных задач. В частности - их применяли для гарнизонной службы в наиболее важных со стратегической точки зрения регионах. Однако хотя хускарлы в плане дисциплины и воинского искусства существенно превосходили регулярную армию, остальных тэнов и фирд (традиционное англосаксонское ополчение), это воинское образование всегда было малочисленным. Вероятно, практически все хускарлы погибли во время военного похода Вильгельма Завоевателя, причем большая их часть пала от норманнских мечей в битве при Гастингсе (1066 год). Выжившие покинули Англию, известно, что несколько отрядов хускарлов стали наемниками в византийской армии, таким образом продолжив сражаться с норманнами, но уже в Южной Италии.

Согласно хроникам Свена у Кнуда Великого служило порядка 3000 хускарлов, однако Саксон Грамматик указывает цифру в 6000 воинов. Кодекс хускарлов включает в себя элементы правил йомсвикингов и норвежской дружины (hrið). Хускарлы Кнуда должны были сидеть за столом короля в соответствии с рядом факторов, среди которых военное мастерство и благородство. За определённые провинности воин мог быть опозорен тем, что его перемещали на более низкое место; это было наказанием за мелкие проступки, например, за то, что он не ухаживал должным образом за лошадью товарища-хускарла. После трех таких проступков обидчика можно было сажать на самое низкое место, и никто не должен был с ним разговаривать, но каждый мог бросать в него кости по своему желанию. Убийство другого хускарла наказывалось объявлением вне закона и изгнанием, тогда как измена наказывалась смертью и конфискацией всего имущества. Ссоры между хускарлами разрешались особым трибуналом (гемотом) в присутствии короля; в зависимости от характера ссоры требовалось различное количество свидетельских показаний. Эти данные, так же как и точная история становления и развития общества хускарлов, сохраняют свой дискуссионный статус, над ними до сих пор работают ведущие историки и лингвисты. Тут же стоит упомянуть предположение ряда исследователей о том, что культурную основу общества хускралов составляли традиции берсерков и ульфхендаров, которые издревле являлись своеобразной гвардией скандинавских конунгов (а до того - вождей континентальных германских племен).

Так или иначе, но некоторые факты бесспорны. К примеру, очевидно, что понятием "хускарлы" в эпоху викингов обозначали некую элитную воинскую субкультуру, которая отличалась выдающимся мастерством и дисциплиной, особым кодексом поведения и уникальным положением среди военной аристократии (в разное время - Англии и Дании). Хускарлов боялись и уважали, эти великолепные воины в буквальном смысле ковали историю Северной Европы вместе со своими легендарными предводителями. Но об их происхождении (также как и об исчезновении) на данный момент нет никаких точных сведений.

Если есть желание поддержать автора: https://boosty.to/aquila

Если есть желание пообщаться с автором: https://t.me/AquilaRoman

Помогите пожалуйста найти фильм [Найдено]

Upd, #comment_278745386

Солдаты разных эпох и наций объединились ради побега через портал, находящийся внутри то ли пирамиды,то ли замка,открывающийся в определенное время.

Место действия вроде как мир мертвых воинов, пейзаж пустынный.Память возможно исказила некоторые моменты.

Онна-бугэйся. Умереть с честью

Онна-бугэйся — если коротко и прямо, это женщина. Но не просто женщина, а принадлежащая к сословию самураев в феодальной Японии и обучившаяся навыкам владения оружием. Название пишется из двух иероглифов-понятий. Онна — «женщина» и бугэйся — «человек боевых искусств». Употребление выражения «женщина-самурай» является семантически неправильным, так как слово самурай используется только по отношению к мужчинам. Аналогичным образом, неправильно говорить онна-буси, так как входящий в состав слова буси иероглиф си применяется в идиоматических выражениях в значениях «мужчина, муж». Как это ни странно, но у японцев в средние века роль женщины была доминирующей в управлении делами клана.

Да что там средние века, достаточно вспомнить матриархальный миф о Солнечной Богине – Аматэрасу, в котором явно подчёркивается её главенство над всеми богами японского пантеона, а также равенство в бою богини Идзанаги со своим братом-мужем Идзанами. Влияние этого древнего матриархата прослеживается во всём культе солнца, который был женским по своей природе в первоначальной японской концепции.

В день достижения девушкой-воином совершеннолетия (в 12 лет) ей согласно ритуалу вручался женский нож «кайкен», который исходя из ситуации мог направляться ею в тело противника или в себя. Кайкэн, который подобно вакидзаси воинов-мужчин, всегда находился при ней – в рукаве или за поясом. Кайкэном можно наносить как молниеносные удары в ближнем бою, так и метать его со смертоносной скоростью, также кайкэн «принимал участие» в совершении ритуального самоубийства («женский» вариант этого действа носит название дзигай и был распространён так же широко, как и сэппуку у мужчин). Причем, женщины не вспарывали свой живот подобно мужчинам, а перерезали себе горло.

Кстати,раз уж мы заговорили о приличиях — в правилах дзигай было обязательное связывание собственных лодыжек, дабы и после смерти выглядеть «пристойно». Целомудренность женщины-воина была настолько важна, что ценилась выше жизни.

Однажды, девушку-(Онна-бугэйся) захватили в плен и, понимая опасность насилия со стороны грубой солдатни, она пустилась на хитрость и заявила, что подчинится им, если они сначала позволят ей написать письмо своей сестре. Дописав письмо она внезапно бросилась на ближайшего из солдат, выхватила у него оружие и заколола себя, спасая таким образом честь. В письме оказались строки прощальных стихов: «На небосклоне юная луна, Из опасения, что блеск ее затмят, Бегущие из темноты к ней облака, Стремительно бежит».

Когда возникала реальная угроза попасть в плен к врагу, японские женшины не только решительно принимали смерть от рук родственников мужского пола или их командиров, но и сами убивали мужчин, если по какой-то причине они не могли или не желали совершить ритуальный акт и не щадили в такой ситуации ни себя, ни своих детей. Один из самых древних эпизодов, связанный с принятием и исполнением такого решения, можно найти в старинном сказании о доме Тайра.

Морское сражение у Данноура Нииодоно, бабушка малолетнего императора Антоку, столкнувшись с угрозой попасть в плен к воинам Минамото, прижала ребенка к себе и сбросилась с обрыва. За ней последовали её придворные дамы, включая мать императора, которую единственную насильно удалось спасти. Нельзя сказать, что стойкость духа и владение боевыми искусствами были единственными достоинствами таких женщин. Наряду с владением оружием девушки обучались изящным искусствам – танцам, музыке, сложению стихов, каллиграфии, икебане. Умение петь и танцевать не предназначалось для широкой публики в отличие от искусства гейш, и если какая-то из жен воинов и прославилась своими талантами, то только благодаря гостеприимству дома. В основном, овладевать искусством игры на музыкальных инструментах и пением надо было для того, чтобы помочь расслабиться уставшим после службы мужьям и отцам. Немаловажным аспектом была и психология в музыке, ибо самая безупречная гармония звуков будет звучать механически, если в ней не участвует душа исполнительницы, которая пребывает в ладу с самой собой. Музыка и танцы должны были смягчать характер самураев, отвлекая их от повседневной суеты. Ценность женщины-самурая определялась двумя сферами деятельности: полем битвы и семейным очагом. Большинство японских женщин не стремились стать социально значимыми фигурами, поэтому естественно, что дом привлекал их больше. Пока мужья и отцы сражались или несли службу, на плечи женщин ложилась ответственность за управление домом, воспитание детей и их защиту. Искусство ведения домашнего хозяйства требовало тщательного изучения, так как с детства женщин-самураев учили делать все с душой, а самозабвенное служение очагу считалось честью. Они предпочитали роль матери и жены, за которую и заслуживали уважение и почет в обществе. Однако если женщина замечала, что самурай больше беспокоится об ее участи, она должна была напоминать супругу о его долге перед господином и принимать необходимые меры, чтобы напоминать ему об обязанности служения. При служении дому от женщины требовалась вся ее самоотверженность в оказании помощи мужу, которая так и называлась – «найдзё» — внутренняя помощь. Так реализовывалась цепь самоотверженного служения самурайского сословия: жена служила мужу, муж служил господину, который, в свою очередь, служил Небесам. При необходимости самурайские женщины брали на себя обязанности по осуществлению мести, которая считалась единственно возможной реакцией (согласно японскому толкованию конфуцианства) на оскорбление или убийство господина. Даже в течение застойного периода сёгуната Токугавы женщины строго соблюдали принцип безусловной преданности своему клану – порой даже строже, чем мужчины. На протяжении веков самурайская женщина оставалась грозной фигурой, консервативной во взглядах и действиях, преданной этическим нормам своего клана – как их сути, так и внешним проявлениям.

Ну хватит теории, переходим к персоналиям.

Томоэ Годзэн 1157-1247

Забавно, но «-годзэн» это не фамилия Томоэ, как зачастую можно понять из написания «Томоэ Годзэн», но это уважительная приставка к имени, чаще всего используемая по отношению к женщинам, но иногда употребляемая и по отношению к мужчинам. В то время как бесчисленное количество женщин в японской истории время от времени было вынуждено браться за оружие (например при защите своих замков), то Томоэ Годзэн была без сомнения совершенным воином. Томоэ принимала участие в войне Гэмпэй (1180-1185) в качестве в старшего офицера на стороне Минамото-но Ёсинаки, двоюродного брата Минамото-но Ёритомо (Minamoto no Yoritomo) Как говорится в «Хэйкэ-моногатари» («Повесть о доме Тайра»), Томоэ была «…белолица, с длинными волосами, писаная красавица! Была она искусным стрелком из лука, славной воительницей, одна равна тысяче! Верхом ли, в пешем ли строю — с оружием в руках не страшилась она ни демонов, ни богов, отважно скакала на самом резвом коне, спускалась в любую пропасть, а когда начиналась битва, надевала тяжелый боевой панцирь, опоясывалась мечом, брала в руки мощный лук и вступала в бой в числе первых, как самый храбрый, доблестный воин! Не раз гремела слава о ее подвигах, никто не мог сравниться с нею в отваге…».

Хангаку Годзэн

Эта валькирия командовала 3000 воинами при обороне от 10000-ной армии клана Ходзё. Но оборона была провалена — Хангаку ранили стрелой и захватили в плен. Её отвезли в Камакуру, где она была представлена сёгуну Минамото и встретилась с Асари Ёсито. И тут искра, безумие, свадьба. Дораму наверняка уже сняли.

Накано Такэко

Накано Такэко (1847 — 10 октября 1868). Эта одна из наиболее известных онна-бугэйся. Погибла при защите замка Айдзу-Вакамацу в войне Босин. Накано Такэко, старшая дочь чиновника княжества Айдзу Накано Хэйная, родилась в городе Эдо (современный Токио). Она получила образование как в области литературы, так и боевых искусств, хорошо владела нагинатой. Будучи удочерена своим учителем Акаокой Дайсукэ, Накано вместе с ним работала инструктором боевых искусств в 1860-е годы. В Айдзу Такэко впервые очутилась в 1868 году. В ходе битвы за Айдзу она командовала группой женщин, которые сражались независимо от основных сил княжества, поскольку высшие должностные лица Айдзу запретили им участвовать в бою в качестве официальной части армии. Эта группа позднее была названа «Женским отрядом». Ведя свой отряд в атаку против сил Императорской армии княжества Огаки, Такэко получила пулевое ранение в грудь.

Внимание, сейчас будет красивая японская история.

Такэко попросила свою сестру Юко отрезать ей голову и похоронить её, чтобы она не досталась врагу в качестве трофея.

Что произошло дальше мы не знаем. Но голова Такэко была доставлена в храм Хокайдзи (в современном посёлке Айдзубангэ префектуры Фукусима) и похоронена под сосной. Рядом с могилой Такэко в Хокайдзи был установлен памятник.

Они стреляют дальше, чем умеют другие народы (тувинские воины)

Субэдэй-бахадур был соратником Чингисхана, тувинец-урянхаец он вместе с воинами участвовал в нашествиях и набегах первой половины XIII века.

Урянхайцы, жившие в экстремальных природных условиях, охотились на медведей, маралов, волков, кабанов и снежных барсов, от природы они были сильными бойцами.

Субэдэй славился нечеловеческой мощью, упорством, бесстрашием и свирепостью.

Получив в битвах десятки ранений, он прожил длинную для воина жизнь и умер в своей юрте возрасте 73 лет.

Тувинцы считались в степи лучшими лучниками. С 4-5 лет юных батыров учили езде верхом, стрельбе из лука и выживанию в экстремальных условиях.

Чингисхан и Субэдэй-бахадур предпочитали ходить в набеги зимой. Замерзшие реки, озера, болота позволяли беспрепятственно двигаться, противнику было сложней организовать оборону, или уйти в леса. Запасы (хлеб, фураж, меха, мед) уже были обработаны и складированы в одном месте.

Монах Юлиан Венгерский, позже прозванный «Колумбом Востока» писал в своем послании «О монгольской войне»:

«Сообщу вам о войне по правде следующее. Говорят, что стреляют они дальше, чем умеют другие народы. При первом столкновении на войне стрелы у них, как говорят, не летят, а как бы ливнем льются. Мечами и копьями они, по слухам, бьются менее искусно. Строй свой они строят таким образом, что во главе десяти человек стоит один татарин, а над сотней человек один сотник. Это сделано с таким хитрым расчетом, чтобы приходящие разведчики никак не могли укрыться среди них, а если на войне случится как-либо выбыть кому-нибудь из них, чтобы можно было заменить его без промедления, и люди, собранные из разных языков и народов, не могли совершить никакой измены.

Воинам же, которых гонят в бой, если даже они хорошо сражаются и побеждают, благодарность невелика; если погибают в бою, о них нет никакой заботы, но если в бою отступают, то безжалостно умерщвляются татарами. Потому, сражаясь, они предпочитают умереть в бою, чем под мечами татар, и сражаются храбрее, чтобы дольше не жить а умереть скорее».

«Татары утверждают также, будто у них такое множество бойцов, что его можно разделить на 40 частей, причем не найдется мощи на земле, какая была бы в силах противостать одной их части. Далее говорят, что в войске у них с собою 240 тысяч рабов не их закона и 135 тысяч отборнейших [воинов] их закона в строю. Далее говорят, что женщины их воинственны, как и они сами: пускают стрелы, ездят на конях и верхом, как мужчины; они будто бы даже отважнее мужчин в боевой схватке, так как иной раз, когда мужчины обращаются вспять, женщины ни за что не бегут, а идут на крайнюю опасность».

После Синьхайской революции в Китае (октябрь 1911 – февраль 1912 года) тувинские князья неоднократно обращались к Николаю II с просьбой принять Туву под протекторат Российской империи. 14 апреля 1914 года Тува добровольно вступила под российский протекторат.

Совместными усилиями тувинцы и русские построили столицу Урянхайского края – город Белоцарск (Белый царь). В 1915 году в городе открылась первая школа и больница, через год в 72 домах жили 500 чиновников, купцов, ремесленников.

В феврале 1918 года власть в городе перешла к большевикам, Белоцарск стал называться Урянхайском, в июле городом овладели колчаковцы. В августе 1919 года во время боя между белогвардейцами (Белоцарский бой) и красными партизанами Урянхайск выгорел дотла.

В сентябре 1920 года делегаты X съезда русских жителей края проголосовали и переименовали столицу Урянхайск в Кызыл (красный).

В августе 1921 года на «Всетувинском хурале», делегаты приняли декларацию о создании государства Тану-Тува:

«Народная Республика Тану-Тува является свободным, ни от кого не зависящим в своих внутренних делах государством свободного народа, в международных же отношениях Республика Тану-Тува действует под покровительством Российской Социалистической Федеративной Советской Республики».

В 1930 году в Туве появился алфавит, открылась первая национальная школа, стали создаваться производственные, транспортные, торговые и сельскохозяйственные предприятия.

22 июня 1941 года за 11 часов до выступления Черчилля по английскому радио, делегаты X съезда «Великого хурала» заявили в официальной декларации:

«Тувинский народ во главе со своей революционной партией и правительством, не щадя жизни, готов всеми силами и средствами участвовать в борьбе советского народа против фашистского агрессора до окончательной победы над ним».

По легенде, Гитлера развеселил тот факт, что некая республика, в которой жило 80 000 жителей, объявила войну «великой Германии».

С 1941 по 1944 год «Тувинская народная республика» поставила в СССР 50 000 скакунов, 750 000 голов скота, 52 000 лыж для «лыжных бригад», 10 000 тулупов, 19 000 варежек, 16 000 валенок. Помимо этого Тува отправляла «Главному управлению тыла Красной Армии»: мясо шерсть муку, масло, мёд, ягоды, средства народной медицины и т.д.

Тувинцы направили в Союз 5 железнодорожных составов с гуманитарной помощью стоимостью 35 700 000руб.

Республика передала Москве национальный золотой запас на сумму 30 000 000руб., и ежегодный объем добываемого на местных приисках золота (11 000 000руб.).

За первые 1,5 года войны поставки продукции Монголии и Тувы оказались всего лишь на 35% меньше объема поставок из США, Канады, Великобритании и Австралии.

В 1942 году правительство Советского Союза одобрило призыв тувинских добровольцев на фронт. Первых новобранцев в мае 1943 года зачислили в 25-й «Отдельный танковый полк», его бойцы освобождали от немецко-фашистских войск территорию Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии.

Осенью 1943 года вторая группа добровольцев прибыла в 8-ю кавалерийскую дивизию, в ее составе тувинцы участвовали в рейде по немецким тылам на Западной Украине.

Тувинские всадники оказывали на немцев деморализующее воздействие. Чудом попавший в плен в Волынской области немецкий офицер Ремке, со слезами рассказал на допросе, что его бойцы восприняли тувинцев как полчища Аттилы, описанные в эпических произведениях древности.

Особисты докладывали в штаб фронта, что красноармейцы призванные из «Тыва Арат Республики» повседневно носят исконные одежды, и самовольно вооружившись луками, ночью скрытно выдвигаются к первой линии немецких траншей.

Притаившись в засаде, тувинские бойцы устраивали за противником самую настоящую охоту. Неся очередные ночные потери, немцы открывали шквальный огонь наугад, или выпускали против невидимой «черной смерти» специально натасканных немецких овчарок.

Эти собаки-убийцы со стальными нервами и хладнокровным взглядом легко обнаруживали засады, бросались к «невидимкам», но пробежав полпути до цели, с визгом и скулежом бросались обратно. Фашисты не догадывались, что по традиции сапоги и ватники тувинцев были обрамлены шкурами медведя, снежного барса, волка или рыси. Вот почему почуяв запах диких зверей со вздыбленной шерстью и воем собаки неслись обратно к своим позициям.

Перед закатом на немцев наводило страх тувинское горловое пение, но больше всего фашистов страшило то, что тувинцы не брали их в плен. Согласно национальным воинским обычаям враг должен был остаться лежать на поле боя.

Случалось, что тувинцы за считанные дни ставили на ноги тяжелораненых бойцов. Военврачи, впадали в ступор, узнав, что народные целители помогали умирающим, используя: заговоры, амулеты, травы, когти и зубы животных.

11 октября 1944 года на правах автономной области Тува вошла в состав РСФСР.

Два тувинца заслужили звание Героя Советского Союза:

Чургуй-оол Намгаевич Хомушку:

В марте 1944 года, экипаж танка Т-34 под командованием младшего лейтенанта Хомушку под Уманью в ходе боя захватил: 24 самолета-истребителя, 80 грузовиков, сто летчиков, техников и солдат противника.

24 марта 1945 года младшему лейтенанту Хомушку Чургуй-оол Намгаевичу присвоили звание Героя Советского Союза.

Тулуш Балданович Кечил-оол:

В бою за город Ровно 02.02.44 г. эскадрон тувинцев, не взирая на сильный артиллерийско-миномётный, ружейно-пулемётный и автоматный огонь противника, в конном строю с криком «УРА» ворвался на ж. д. станцию и обратил в паническое бегство немцев.Гвардии капитан Тулуш Кечил-оол с батальоном первый ворвался в Ровно, где уничтожил много боевой техники и живой силы немцев.

5 мая 1990 года указом Президиума СССР гвардии капитану Кечил-оолу Тулушу Балдановичу посмертно присвоили звание Героя СССР.

20 тувинцев стали кавалерами ордена Славы, еще 6 тысяч получили другие правительственные награды.