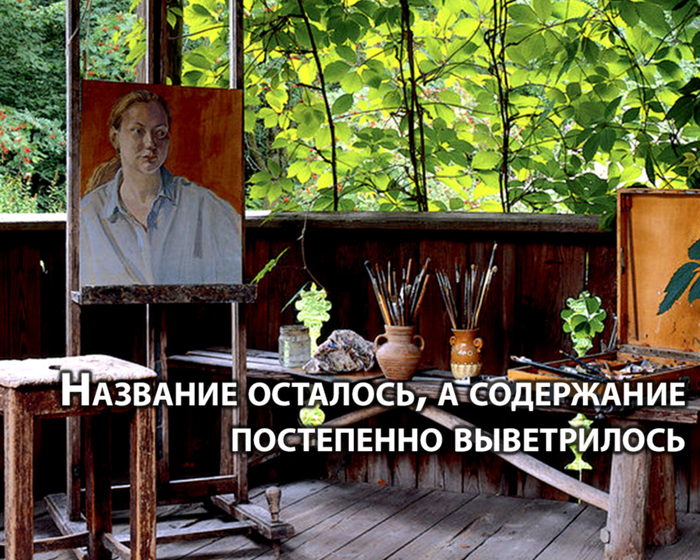

Название осталось, а содержание постепенно выветрилось

Одной из привилегий культурной элиты Советской России после образования СССР стали дачи. Знаменитые дачные посёлки Переделкино, Николина гора и другие начали возникать с 20-х годов от различных творческих и научных объединений. Архитектор В.Н.Семёнов был увлечен идеей города-сада и это отразилось на проектировании дачного посёлка НИЛ — Наука, Искусство, Литература.

Здесь собрались и строили для себя и другие знаменитые советские архитекторы. Автор знаменитого шлюза на Яузе, Большого Устьинского моста и блестящий театральный художник Георгий Гольц построил деревянный дом с крышей из дранки.

Григорий Сенатов, стоивший в основном московские больницы, создал из своего участка парк с террасами, газонами и фруктовыми деревьями, а сам дом — перекрытый куполом куб с четырьмя пристройками.

Виктор Веснин, идеолог советского авангарда и автор ДнепроГРЭСа также предпочел отдыхать в деревянном доме от своих шедевров из стекла и бетона. Здесь устраивались поэтические вечера и концерты.

В разное время здесь жили и любили отдыхать много знаменитостей — один из создателей театра им. Вахтангова режиссер Б.В. Захава, Президент Академии наук А.Н. Несмеянов, писатель И.Г. Эренбург, летчик- космонавт А.С. Иванченков, артисты и музыканты А.Д. Дикий, Л.М. Леонидов, Д.Н. Журавлев, О.П. Табаков, А.А Ширвиндт , Е.И. Проклова, Н.Д. Шпиллер, С.Н. Кнушевицкий, В.М. Политковский, И.Д. Ойстрах, Н.Б. Безродная...

Время шло, распался СССР, бушевали страсти. Приватизировались срочно дачи, большие участки разделяли и прописывали родственников, создавались новые товарищества вместо старых — «крик, визг, валидол, хамство, глупость». Но некоторые дачи до сих пор сохранились в первозданном виде. Сам посёлок остался тихим, спокойным местом, почти не затронутое «новорусским» строительством..

Осталось старое название посёлка, а содержание постепенно выветрилось.

Раз в год Светланой Безродной в память о своем детстве проводятся фестиваль одного дня «Липовые аллеи». Когда-то росли десятки липовых деревьев, но их вырубили. Название концерта дано как дань истории и концертам прошлого под открытым небом в 50-е годы.

Участки в посёлке продаются в нагрузку со СТАТУСными соседями. Активисты из соседних поселений пытаются остатки славы когда-то живших людей монетизировать во второй по значению культурно-туристических комплекс Истринского района после Новоиерусалимского монастыря.

Автор текста Морозов А.А.

Источники

Двухтомник «Русское деревянное. Взгляд из XXI века»

Поюровский Б.М., Ширвиндт А. А. «Былое без дум», Центрполиграф, 1994 г, 320с — стр.35.

Объявление «Продам дом в поселке ДНТ НИЛ, ДСК НИЛ тер, 40 км от города»

Светлана Безродная и “Вивальди-оркестр” дали ежегодный летний концерт “Липовые аллеи”

Слово «дача» не оставит равнодушным никого!))) Особенно, если вы застали это явление ещё в 80-е)))

Наши знакомые, которые живут в Краснодарском крае, каждый год сетуют, что с наступлением осени им приходится «работать в саду», а именно – собирать плоды с различных фруктовых деревьев, которые растут во дворе дома. Они за ними не ухаживают, ничего специально не выращивают, просто климат такой – само всё растёт! Ну, а когда хурма, инжир, фейхоа и виноград сами в руки падают, как-то жалко оставлять их без внимания, вот и приходится собирать самообразовавшийся урожай и раздавать родственникам, друзьям, коллегам.

Да, жителям средней полосы трудно понять страдания южан. Мы-то за каждый помидорчик боремся и на погоду молимся, чтобы она наши труды не загубила и дала взойти плодам. Думаю, не ошибусь, сказав, что слово «дача» вызывает невероятно широкий спектр эмоций у разных людей))) К тому же дача, это не только огород, это и дом, и отношения с соседями, и трудовая дисциплина. А сколько энтузиазма в заядлых дачниках, какие причудливые приспособления они изобретают для своей огородной деятельности! А дресс-код настоящего дачника-огородника – это отдельная песня…

Весёлый короткометражный фильм «Во саду ли, в огороде…» – киноиллюстрация к дачной жизни 1980-х годов – понравится всем: и поклонникам дач, и противникам «гнуть спину из-за каких-то кабачков». В нём в юмористической форме рассказывается о массовом увлечении горожан строительством дачных домиков и возделыванием садов и огородов, а также о разных радостях и сложностях на пути садовода-любителя.

Желаем вам улыбнуться от души и прекрасно провести время!

Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд СССР», www.youtube.com/c/gtrftv

Обратно в СССР

Разбирал старый дом на даче и вот из чего он был сделан:

обрешётка

Пол

Видимо предыдущий владелец был человеком партийным

Поездка на дачу

Ну это у вас так просто всё было. Сел и поехал на дачу. У нас всё было не так.

Сначала выносились из дома вещи которые получили пожизненную ссылку на дачу.

Кстати, многие из них до сих пор живы. Потом тесть обходил со всех сторон машину и

заглядывал под нее на предмет обнаружения несанкционированных подтеков технических жидкостей.

Потом окрывались двери и заднее сидение застилалось старым байковым одеялом и на него укладывались вещи.

Открывался капот или как там он называется.. не помню.. и осматривался двигатель, проверялся уровень масла и

тормозной жидкости. Тосола сердце автомобиля было сразу лишено Создателем, у тестя был Запорожец.

За это время теща приносила еще порцию вещей, которые тоже укладывались.

Тесть величественно указывал пальцем на табуретку и говорил..

-Это замотать!

Это означало что табуретка ножками и углами могла поцарапать авто. Теща шла за тряпками и веревочками,

благо что всего этого было в достатке.

На крышу привязывались брусочки и досочки стыренные с родного завода и после этого предстартовая

подготовка авто выходила на финишную прямую.

Включалось зажигание и тесть опустив окно громко кричал

-ТОРМОЗА! Теща смотрела на стоп-сигналы

отвечала-ЕСТЬ!

-Габариты!

-Есть!

-Правый!

-Есть

-Левый!

-Есть.

После этого теща заходила спереди машины и проверялись ближний и дальний свет. Потом опять повороты.

-Правый!

-Есть!

-Левый!

-Есть

Когда тещей произносилось последнее ЕСТЬ!, то всем становилось понятно..

-Вот оно! Свершилось! Последнее ЕСТЬ!- это все равно что виза в Америку..Швартовы отрублены и

корабль хоть еще и не отчалил, но сходни уже убраны.

Передавалась последняя сумка в которой были бутерброды и термос с кофе. Тесть пристегивался ремнем,

поднимал стекла и заводил мотор. Весь маленький дворик на Петроградской моментом наполнялся

дымом, запахом выхлопа и звуками заведенного сердца авто.

Теща наклонялась к приоткрытому окошку и давала тестю последние ценные советы..

-Ты потихоньку, не торопись. Устанешь- остановись и попей кофе с бутербродами.

Тесть кивал и нажимал педаль газа. .

Теща поднималась домой и смотрела в окно, хотя в нем кроме чахлого тополя и глухой стены ничего

больше было не видно.

Если ты думаешь что на этом всё, то нет! Не всё!

Часа два теща ходила по квартире и пыталась чем то себя занять- что ей совсем не удавалось. Наконец она

понимала что все равно в этой неопределенности ей покоя не найти, начинала быстро одеваться и что то считать

шепотом. После чего глядя на часы сама себе говорила-УСПЕЮ!

Дело в том что она работала сменным мастером, и часто ее смены не совпадали с работой и выходными тестя.

Так и в этот раз - у тестя после пятидневки был выходной, а теще надо было идти в ночную смену.

Чтоб без машины добраться до дачи надо было сначала на троллейбусе доехать до Финляндского, потом час на

электричке и около часа прошлепать пешком.

На наши увещевания что все хорошо, и что тесть конечно же доехал до дачи теща внимания не обращала,

и одев плащ и резиновые сапоги пулей вылетала из квартиры.

Мы с женой тогда были молодые и глупые, поэтому конечно радовались что остались в квартире одни и

можем заниматься своей молодостью и глупостью.

Часов в 6 вечера теща деликатно позвонив в дверь залетала в квартиру и бросив всего одно слово-ДОЕХАЛ!-

начинала бегом собираться на работу. На лице ее был покой и умиротворение.

Вот так мы ездили на дачу. Тесть и теща, я и Светка.. Тесть с тещей уже давно на Богословском. Накачу за них рюмочку..

А ты говоришь- Сел и поехал..

via internet

Уральские сводки #114. Музей советской дачи.

Оказывается в славном городе Екатеринбурге есть такой.

Что же это за музей такой своеобразный? Разберемся!)

Для тех кому лень читать, имеется видеосюжет в конце поста публикации.

Коллективные сады в СССР стали появляться в конце 40-х годов прошлого века. В 50-е годы городским жителям выделялись небольшие участки земли (не более 6 соток) для строительства фанерного домика и выращивания различных садово-огородных культур.

Таким образом государство решило проблему с продовольственным дефицитом. Это была гениальная идея «посадить» советских людей на самообеспечение. При этом земли выделялось ровно столько, сколько было необходимо для прокорма семьи из четырех человек и не более, дабы не будоражить в советском человеке частнособственнические инстинкты.

По началу домики можно было строить только одноэтажные. Двухэтажные постройки появились намного позже.

Также строго регламентировались посадки на садовом участке. Каждый садовод обязан был выращивать ягодные кусты — смородину, облепиху, малину и овощные культуры. Просто так засеять участок травкой и отдыхать на лужайке было немыслимо. Ведь мы помним с какой целью создавались коллективные товарищества?

Советским гражданам разрешалось строить на своих участках небольшие садовый домики летнего типа, не более 25 квадратных метров на семью. Строили их из подручных средств, чаще всего из фанеры, в общем, из того, что удавалось достать.

С Перестройкой порядок владения садовым участком коренным образом изменился. Претерпел изменения и облик коллективных садов. У многих семей появилась возможность построить добротные дома. Землю стали приватизировать, многие стали продавать свои небольшие наделы и приобретать землю в более удачных местах.

Удивительно, но и в наше время до сих пор существуют те самые садовые участки. Они все также остаются местом вывоза ненужного из городской квартиры, летом здесь все также трудятся на грядках, только теперь это не молодые семьи с детьми, а уже состарившиеся инженеры, у которых кроме этих шести соток больше ничего нет.

Попасть за забор такого товарищества и прогуляться по тропинкам прошлого было практически невозможно, до тех пор пока…

До тех пор пока один такой садовый домик не попал в руки — известному в Екатеринбурге журналисту и культурологу Александру Царикову, Тут же пришла в голову идея создать музей «Советской Дачи».

Обычно садовые домики красили синей или зеленой краской, то есть той, которую можно было купить в советском хозяйственном магазине.

Александр совместно с братом-дизайнером решили, что музейный домик будет непривычного для садовых построек цвета, а именно ярко-красным. Такой необычный цвет выделяет садовую постройку и подчеркивает ее совершенно иной статус в коллективном саду. Но это, пожалуй, ее единственное отличие от других домов.

Мы бредем по заснеженной дорожке, вдоль небольших советских дач. Здесь почти ничего не изменилось с тех пор. И снег чище, и воздух свежее и даже тишина тише.

В саду постоянно проживает сторож, это лай его собак мы слышим еще издалека. Саша уже начал свою экскурсию. Рассказывает об истории такого феномена советской культуры, как коллективный сад, показывает, как выглядели первые дома.

И вот мы на его участке. Говорит, что теплицы демонтировал, так как не планирует здесь разводить серьезный огород.

Но в остальном все останется, как в советские времена — деревянный туалет, небольшая баня, сарай.

Входим внутрь.

Ребята! Там даже запах тот же! Я помню, как меня, пятилетней девочкой, вывозили к дедушке с бабушкой в сад. Удивительно, как запахи могут переносить нас на 30 лет назад. Это именно тот запах — дерева и влаги и еще чего-то знакомого.

Многие вещи остались от прежних хозяев, что-то в интерьере появилось благодаря друзьям Александра. При нас, например, хозяин дачи принес аутентичную шкатулку 50-х годов, которую ему подарили для музея, а также штофик с самогоном. (Гостей не за рулем он угощает бесплатно)

На первом этаже две комнаты. Одна оборудована под кухню — здесь хозяйки варили варенье и заготавливали компоты на зиму.

Вторая комната- спальня, в которой стоит железная кровать с панцирной сеткой, под кроватью спрятан один из любопытных экспонатов музея.

На небольшой тумбочке стоят игрушки. Именно такие были у каждого мальчишки в СССР.

На второй этаж ведет крутая лестница. В советское время было запрещено строить двухэтажные дома и наши сограждане просто строили мансарды.

У этой мансарды есть даже балкон, на который можно выйти. По всей видимости, хозяева этого дома были людьми креативными, раз соорудили себе такое барское место для отдыха.

Коллективный сад — это уникальное историческое и культурное явление СССР. Это целый пласт жизни советских людей, который в скором времени исчезнет вместе со своими фанерными домиками и неказистыми земельными наделами.

Ну, а пока, у нас есть возможность вернуться в прошлое и даже сохранить его кусочек в музее Саши Царикова «Советская Дача».

Видеорепортаж.

Вешенка

История из детства. Как-то дед решил вырастить гриб вешенку. А надо сказать что он был очень строгим и отхватить по жопе было делом 3 секунд. Поэтому все что касалось пересечений с дедом обходилось стороной во избежании ущерба для чувствительных частей детского тела)

Ну так вот, дед человек был основательный и делал все по инструкции купил спор грибов наделал пеньков штук 8, поставил один на другой образовав 4 колонны и между ними проложил смесь спор и грунта. Накрыл все это рубероидом и оставил на все лето, наивно полагая что все что он мог, он сделал.

Но он допустил ряд просчетов:

1. Сделал слишком высокие и тонкие пеньки в результате чего конструкция получилось слабоустойчивая. Поставил свои колоны рядом с малинником и близко к дому слегка ограничив проход.

2. Самое важное -не сделал поправку на распиздяев внуков которым все это было по барабану.

Я не скажу за брата, но когда я первый раз завалил эту конструкцию меня обуял страх перед расправой и я тихонечко поставил все на место потеряв немного грунта со спорами. В общем за 3 летних месяца эта конструкция только по моей вине валилась несколько раз и было понятно что там ни хрена не вырастет.

Дед же недоумевал как так вешенка не растет. В общем в то лето не поели мы вкусной вешенки)