ЗАВТРА". Сергей Владимирович, после кризиса 2008 года много говорили о возможном развале еврозоны, поскольку тогда некоторые европейские страны были на грани дефолта. А как сейчас, на фоне коронакризиса, выглядит ситуация с государственным долгом этих стран?

Сергей АНУРЕЕВ. Об этом мало говорят, и в этом загадка политического ландшафта и СМИ. Потому что госдолг европейских стран перед кризисом 2008 года был по разным странам в 23 раза меньше, чем сейчас. И бюджетные дефициты тогда были меньше. Консенсусный молчок на эту тему наводит на размышления. Единственное, что мельком прошло в СМИ, это информация об экстренном июльском саммите Евросоюза, где лидеры стран поспорили о том, кто будет платить за пакеты бюджетных стимулов и кому они будут предоставлены.

По данным МВФ, в 2019 году, то есть ещё до коронакризиса, из крупных стран только две имели бюджетный профицит — это Россия и Германия. У остальных бюджетный дефицит был весьма внушительным, например в США — 5% ВВП, в Великобритании и Франции — 3%. А за один только 2020 год госдолг этих стран вырастет на величину, равную приросту госдолга за несколько лет после 2008 года.

"ЗАВТРА". А что стало причиной таких долгов? Политика бюджетных стимулов? Её отцом-основателем считается английский экономист Джон Мейнард Кейнс, и когда-то его советы помогли Рузвельту вытащить США из Великой депрессии.

Сергей АНУРЕЕВ. Да, но Кейнс предлагал гораздо меньшие объёмы бюджетных стимулов. В 1933 году по сравнению с 1932 годом бюджетные расходы США увеличились всего на 1,5%, на следующий год — тоже только на 1,5%. Всего полтора процента от величины бюджетных расходов, а не от величины ВВП, как принято считать сейчас, при том, что федеральный бюджет США составлял в разные годы 1620% ВВП. Упор был не на увеличение расходов, а на их перераспределение: расходы на оборону, образование урезались, а сэкономленные деньги вкладывались в финансирование общественных работ и в пособия остро нуждающимся людям.

Были тогда и значимые налоговые новации. Например, налог на прибыль был внедрён именно во время Великой депрессии.

Президент Гувер увеличил также импортные пошлины и подоходный налог на физических лиц (с 25 до 63%). Налог на недвижимость увеличился в два раза. Эти дополнительные налоги Гувер ввёл в 1932 году, когда стало ясно, что он не выиграет следующие президентские выборы. Таким образом он оказал услугу Рузвельту, который в начале своего срока уже имел задел в виде дополнительных доходов. Сам Рузвельт в целях расширения пенсионного обеспечения (до него пенсии получали немногие) ввёл обязательные социальные взносы. Эти дополнительные доходы и были использованы для финансирования инфраструктурных проектов, общественных работ и развития экономики.

Ещё раз подчеркну, что Кейнс никогда не говорил о "вертолётных" деньгах, то есть о раздаче денег всем подряд, не говорил и о займе в объёме 10% ВВП в год. Разумеется, США во время Великой депрессии наращивали госдолг, но они его наращивали с минимальной базы. В 1929 году, то есть в последнем году экономического бума, американский госдолг был всего 16% ВВП, а сейчас редкая европейская страна имеет госдолг меньше 100% ВВП.

"ЗАВТРА". Такой госдолг стал следствием кризиса 2008 года?

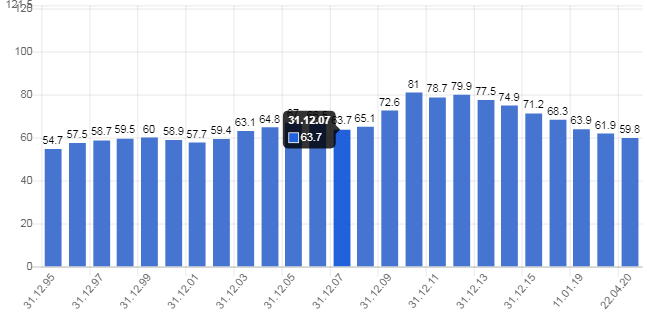

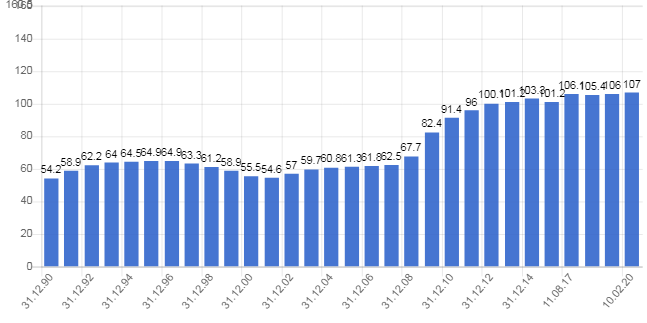

Сергей АНУРЕЕВ. Да, до этого у многих стран он был относительно небольшим. Например, у Великобритании в 2008 году госдолг составлял 35% ВВП, а к 2012 году вырос до 85%. У Испании с 40% увеличился до 120% в 2014 году. А Ирландия, имевшая перед кризисом госдолг на уровне 20% ВВП, за три года после кризиса нарастила его до 130%!

Это было связано с тем, что во время кризиса 2008 года доверие к фондовому рынку, к банковской системе было подорвано, осталось только доверие инвесторов и населения к государству, государственным облигациям. И правительства активно их использовали, чтобы минимизировать экономические последствия кризиса.

"ЗАВТРА". После 2008 года больше всего на слуху была Греция. Почему в этой стране сложилась такая тяжёлая ситуация?

Сергей АНУРЕЕВ. По сути, Греция в начале 2010-х годов прошла по пути, напоминающему 90-е годы в нашей стране: катастрофический спад производства, резкое сокращение зарплат учителей, врачей, других бюджетников, урезание пенсий. У нас зарплаты сокращались не в номинале, наоборот, в номинале они росли, но были урезаны за счёт гиперинфляции. Всё это было и в Греции, только без гиперинфляции. Поскольку Греция была в еврозоне, то не могла инфлировать свои проблемы и потому сокращала номиналы выплат.

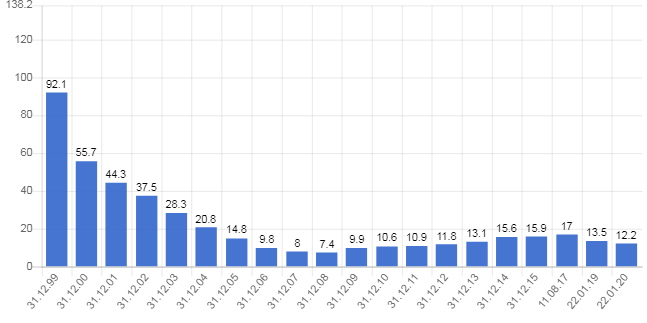

До кризиса Греция давала, по разным подсчётам, 1,52% ВВП еврозоны. За период с 2008 до 2014 года ВВП Греции упал на 30%. Безработица выросла до 27%, занятость трудоспособного населения составляла всего треть. То есть только треть официально работала, треть — официально не работала, а ещё треть — то ли работала в теневой экономике, то ли просто не регистрировалась в качестве безработных.

В 2009 году бюджетный дефицит Греции был равен 15% ВВП. За десять лет она смогла сократить его и даже выйти в 2018 году в профицит в 3%, став среди развитых стран рекордсменом по такому бюджетному манёвру за одно десятилетие.

"ЗАВТРА". Но ведь в Греции был дефолт?

Сергей АНУРЕЕВ. Было несколько дефолтов. Во-первых, дефолт по греческим облигациям, когда официально частные кредиторы реструктурировали эти облигации со списанием долга на 50%. Во-вторых, реструктуризация заимствований у других правительств или международных финансовых организаций под ставку, даже меньшую, чем та, под которую занимает Германия.

Но даже при такой реструктуризации у греков остался рекордный госдолг около 170-180% ВВП. Дело в том, что списание госдолга ударило по греческим банкам. Банки полгода не работали, вводились лимиты на снятие наличных, проводилась "стрижка" больших вкладов. И греческое правительство вынуждено было оказать помощь банкам и опять нарастить госдолг.

Наиболее жёстко кризис ударил по пенсионерам. Кстати, отказ или значительное уменьшение ранее взятых правительством социальных обязательств также является формой дефолта. В 2009 году средняя пенсия греков равнялась 1400 евро. После урезания она сократилась до 720 евро. Возраст выхода на пенсию был увеличен с 57 лет до 67. Минимальное количество лет взносов в 2008 году было 18 лет, в 2015 году оно было увеличено до 40 лет.

"ЗАВТРА". Это всю жизнь работать, получается…

Сергей АНУРЕЕВ. Да, 40 лет стажа в 67 лет необходимо, чтобы получать 720 евро. В итоге примерно половина греков получала в 2018 году пенсию в размере лишь 345 евро. В результате реструктуризации средний класс Греции потерял 70% своих будущих пенсионных выплат. Это было связано с тем, что у них была накопительная система пенсий, и значительная часть этих накоплений размещалась в гособлигациях. А когда правительство реструктурировало гособлигации со списанием половины долга, это ударило по пенсионным накоплениям. И обещания, что "у вас будет минимальная социальная пенсия и будет огромная накопительная пенсия", оказались пшиком.

Помимо этого, повышали неоднократно НДС, каждый раз на несколько процентных пунктов. Убирали льготный НДС, например, для продуктов питания. Зарплаты в госсекторе сначала "замораживали", а потом уменьшали на 1020%. Госслужащих сокращали, крупные государственные компании приватизировали.

"ЗАВТРА". А разве приватизация не была условием предоставления помощи Греции со стороны Евросоюза?

Сергей АНУРЕЕВ. Сомнительная помощь. Скорее, это была попытка компенсировать международным кредиторам реструктуризацию долга, поскольку, как показывает практика, после приватизации частные компании увеличивают тарифы: аэропорты увеличивают сборы с пассажиров, на железных дорогах растёт плата за проезд. То есть одной рукой Евросоюз списывал долги, а другой рукой относительно недорого забирал у Греции ключевые инфраструктурные объекты.

"ЗАВТРА". А Китай купил греческий порт Пирей…

Сергей АНУРЕЕВ. Да, но это только порт, а ведь обсуждались планы распродажи греческих островов! Тогда многие богатые европейцы, особенно немцы, всерьёз присматривались к небольшим островам, чтобы скупить их территорию для себя, для пенсионного проживания, например. Но потом, поскольку ситуация в Греции более-менее стабилизировалась (подчеркну, лишь стабилизировалась, Греция так и не вышла на траекторию сокращения своего госдолга), необходимость продажи греческих островов временно отпала.

"ЗАВТРА". А на других странах как отразился кризис 2008 года? Например, на Испании или Великобритании?

Сергей АНУРЕЕВ. Эти страны избежали прямого списания долга по греческому сценарию, но прошли через меры жёсткой бюджетной экономии, значительное сокращение социальных выплат. Пики госдолга в Великобритании и Испании достигали 85% и 120% ВВП соответственно. Напомню, что обе страны перед кризисом имели госдолг на уровне 35-40% ВВП. Основным триггером роста госдолга был банковский кризис. Дело в том, что Великобритания как второй финансовый центр мира активно развивала свои универсальные банки, и в топ-5 всемирного банковского рейтинга 2008 года входило три британских банка. И если у нас, в России, общий объём банковских активов составляет около 60% ВВП, то в Великобритании он был равен четырёхкратному ВВП. Поэтому необходимость поддержки банков в Великобритании вызвала прирост госдолга: правительство выкупило три из пяти крупнейших британских банков.

"ЗАВТРА". Национализировало их?

Сергей АНУРЕЕВ. Это было завёрнуто в другие словеса, но формально государство целое десятилетие владело этими банками. Более того, казначейство Великобритании (аналог нашего Минфина) занималось оперативным управлением банками и согласовывало любую транзакцию свыше пяти миллионов фунтов.

В Испании была похожая ситуация, поскольку она очень активно наращивала свои банки, пытаясь играть первую скрипку в Латинской Америке. Кстати, есть интересная версия, почему в "Большой двадцатке" на самом деле не 20, а 19 членов.

"ЗАВТРА". А кого там нет?

Сергей АНУРЕЕВ. Там нет Испании! Когда этот клуб формировался, в Испании был значительный, реальный рост экономики, и она начала конкурировать с США за влияние в Аргентине, Мексике, других странах Латинской Америки. И США решили наказать Испанию, не пустив её в "двадцатку".

Ещё несколько штрихов к политике бюджетной экономии в Великобритании. Во-первых, сокращение занятости в бюджетном секторе (врачи, учителя, полицейские, госслужащие) — 490 тысяч за 2 года. Для сравнения: население Великобритании в 2,5 раза меньше, чем население России. Представим себе, что у нас за два года сократили бы 1 миллион 200 тысяч бюджетников!

Во-вторых, повышение пенсионного возраста на шесть лет, до 66 лет для мужчин и женщин с анонсом повышения пенсионного возраста до 70-72 лет в горизонте десяти лет.

В-третьих, отмена пособий на детей и социальных выплат для среднего класса (для тех, у кого доходы выше статистического среднего).

В-четвёртых, сокращение расходов на образование на 40%. Тогда была повышена доля платных студентов в основных британских вузах и повышена плата для британцев. До кризиса британские вузы имели три уровня оплаты: очень небольшая плата для британцев, в два раза большая плата для студентов из ЕС и ещё в разы большая плата для студентов не из Британии и не из ЕС. К примеру, студент из России за год обучения в престижном британском вузе платил от 35 до 50 тысяч фунтов, тогда как британец платил около 78 тысяч фунтов. После кризиса британцев приравняли к европейским студентам.

В-пятых, сокращение расходов на королеву на 14%. Не лично на королеву, конечно, а на её довольно большую недвижимость, например, музеи.

В-шестых, урезание субсидий на ЖКХ на 50%.

В-седьмых, снижение субсидий местным правительствам на 27%.

И всё это было не растянуто на 10 лет, как в Греции, а произошло буквально за 2 года.

"ЗАВТРА". То есть в 2009 и 2010 годах?

Сергей АНУРЕЕВ. Нет, это пришлось на 2014-2015 годы. Сразу после кризиса, в 2009-2010-2011 годах, британское правительство наращивало госдолг, потом опомнилось. Год-два ещё думали, как быть, а потом начались урезания.

Здесь хотелось бы ещё вспомнить историю референдумов по Каталонии и Шотландии. Долговые проблемы Испании и Великобритании за год-два до этих референдумов казались нерешаемыми, даже затормозить прирост государственного долга не удавалось. И одним из сценариев было отделение Каталонии и Шотландии, чтобы на этом фоне стало непонятно, кто будет платить по долгам после разделения страны. В этот момент можно было "уронить" стоимость госдолга и тайно его откупить, а потом сделать вид, что население одумалось, и провести повторный референдум о воссоединении. Но когда они всё-таки вышли на плато по госдолгу, введя режим жёсткой экономии, от этого сценария отказались.

"ЗАВТРА". А в Испании как выглядел режим бюджетной экономии?

Сергей АНУРЕЕВ. НДС подняли на 5%. Прирост подоходного налога составил в зависимости от категории населения до 7%. Возраст выхода на пенсию повысили до 67 лет. Официальная безработица достигла 27%. Резко выросла безработица среди молодёжи: каждый второй молодой человек в возрасте до 35 лет (у них так считается молодёжь) был официальным безработным.

"ЗАВТРА". Тогда говорили, что еврозону вытянула из кризиса Германия.

Сергей АНУРЕЕВ. Да, у Германии положение гораздо лучше, ведь именно она является основным бенефициаром расширения еврозоны. Как это выглядит? Все страны Западной Европы платят 11,5% в бюджет Евросоюза. Из этого бюджета выплачиваются субсидии странам Восточной Европы на развитие экономики. И подавляющая часть этих денег уходит немецким фирмам, поскольку восточноевропейские страны покупают оборудование — немецкое, строительную технику — немецкую и так далее. В итоге ВВП Германии увеличивался наибольшими темпами по сравнению с другими странами.

"ЗАВТРА". Но вначале экономика Германии росла за счёт поглощения ГДР.

Сергей АНУРЕЕВ. Конечно, а потом и за счёт гигантского наплыва дешёвой рабочей силы из стран Восточной Европы и выноса туда производств немецких концернов.

К тому же немцы не проматывали свой экономический успех, а придерживались достаточно консервативной бюджетной политики. Минфин в Германии — это сильнейшее ведомство, равное по полномочиям нашим Минфину, ЦБ, Минэкономразвития и Минпромторгу, вместе взятым. Руководитель

Более того, в Германии во многом сохраняются элементы плановой экономики: Минфин и крупнейшие концерны чётко согласовывают друг с другом, что и как делать.

Официально Германия не сильно наращивала госдолг, особенно если считать его как нетто-долг, то есть за вычетом активов, которые немецкое государство вкладывало, например, в помощь Греции или Испании. При этом, по данным МВФ, немецкие госпредприятия должны 115% ВВП. Это максимальный долг среди развитых стран именно по госпредприятиям. Получается, что формально Германия сокращает государственный долг, но при этом очень быстро наращивает долг госпредприятий. Совокупность экономических успехов и манипуляций с госдолгом обеспечивает Германии внешнее, формально пристойное состояние экономики и финансов. Отсюда мнение, что Германия "вытащит" ситуацию.

"ЗАВТРА". Но сейчас, во время коронакризиса, экономика Европы находится в худшем состоянии, чем после 2008 года?

Сергей АНУРЕЕВ. Когда в экономике хорошие времена, люди покупают новые автомобили, корпорации приобретают новое оборудование. Когда времена тяжёлые, такие покупки откладываются. А доля промышленности в ВВП Германии 23%, в Испании — 14%, и этот сектор экономики "ложится" во время кризиса.

"ЗАВТРА". И туристический сектор, конечно.

Сергей АНУРЕЕВ. Да, тем более что за последние 20 лет туризм в Европе вырос, и сейчас доля туризма в ВВП Испании 14%, Италии — 13%, Германии и Британии — 9%, Франции — 8,5%. Для сравнения: в России это 5%, в Южной Корее — 3%. Во время коронакризиса туризм огранивается в первую очередь. На какое-то время летом внутренний туризм в Евросоюзе открыли, но на него приходится меньше половины всех туристических услуг. Сейчас опять речь идёт о закрытии туризма. То есть до 14% ВВП просто останавливается!

Вспомним, чем был вызван застой в экономике Италии и Франции после кризиса 2008 года (а застой был налицо: в Италии ВВП на душу населения в номинале даже не вырос за посткризисное десятилетие). После бюджетных стимулов 2008-2010 годов началась жёсткая экономия, и многие потребители стали экономить на туризме, развлечениях, автомобилях, оборудовании. Это остановило рост экономики. И сейчас эти два ключевых сектора экономики европейских стран — промышленность и туризм — находятся в подвешенном состоянии.

А если вернуться к Греции, то можно отметить, что там в 1980-е годы был существенный экономический рост. В начале 90-х годов Греция была для начинавшегося российского туризма основной страной. И за шубами ездили в первую очередь в Грецию. Потом ей на смену пришли Испания и Турция, а дальше уже китайский ширпотреб стал завоёвывать и наш рынок, и европейский. Греция не выдержала конкуренции сначала с Турцией, а потом и с Китаем.

Сейчас похожая ситуация развивается во Франции и Испании: их производители проигрывают в конкурентной борьбе Китаю и Южной Корее. Что будет с экономикой Европы? Официальный прогноз МВФ по росту экономики меняется чуть ли не каждый квартал. Например, во втором квартале официальный прогноз на следующий год был минус 4%. При том что до этого максимальное падение мирового ВВП составляло 1,5% в 2008 году. Где-то оно было меньше, где-то больше. Китай, например, почему-то растёт всегда на 710% независимо от ситуации в мире. В третьем квартале, когда все вышли из карантина, прогноз был уже на уровне минус 1%. А в последних публикациях МВФ, вышедших в октябре (ещё до второй волны ограничений из-за коронавируса), прогнозировался рост экономики на 4%.

"ЗАВТРА". Уже рост?

Сергей АНУРЕЕВ. Да. Карантин вводят — прогнозы МВФ ухудшаются, карантин отменяют — улучшаются. А при второй или третьей волне коронакризиса что будет с экономикой? Как будут сводиться бюджеты европейских стран, учитывая их огромный государственный долг? Если в странах группы PIGS (это Португалия, Ирландия, Греция, Испания, pigs в переводе с английского — "свиньи") были проведены какие-то социальные реформы, то в крупных странах их не было.

"ЗАВТРА". Реформы в плане урезания социальных расходов?

Сергей АНУРЕЕВ. Да, в Италии и Франции были лишь "заморозка" зарплат и очень небольшой рост налогов. В этих странах социальные выплаты, которые идут напрямую семьям, составляют 45% бюджета. А если посчитать в процентах к ВВП, то во Франции прямые социальные расходы, подчеркну, без образования и здравоохранения, составляют 24% ВВП. Для сравнения: в США федеральный бюджет равен 20% ВВП, в России — тоже около 20% ВВП. То есть расходы на социальные мероприятия в процентном соотношении во Франции заметно больше, чем в России и США.

"ЗАВТРА". Это значит, что Франция собирает гораздо больший процент ВВП в виде налогов, раз она может столько потратить на социальные нужды?

Сергей АНУРЕЕВ. Франция и Италия просто не проводили режима жёсткой экономии и постоянно наращивали госдолг, выплачивая социальные пособия за счёт долга. Но если доля расходов на "социалку" велика, это значит, что меньше доля расходов на развитие производства, транспорта. И даже расходы на образование у них примерно в 7 раз меньше, чем расходы на социальную поддержку, в которой 2/3 составляют пенсии. Остальное — пособия безработным, малообеспеченным, пособия на детей, субсидии на ЖКХ. И получается, что страна занимает деньги и эти деньги проедает, а не вкладывает в развитие экономики, чтобы, например, создать рабочие места для тех же безработных.

А когда встаёт вопрос, как расплачиваться с кредиторами, появляются "жёлтые жилеты". Вспомним два обстоятельства, из-за которых возникло это движение. Во-первых, это повышение акцизов на моторное топливо, ведь бюджет как-то надо сводить, дороги надо как-то поддерживать, а если огромные деньги уходят на социальные выплаты, то на дороги не хватает…

"ЗАВТРА". А это разве не связано с экологическими инициативами Макрона, который хотел традиционное углеводородное топливо как-то "зажать"?

Сергей АНУРЕЕВ. Давайте посмотрим, как происходит стимулирование "зелёной" энергетики в Европе. Да, они увеличивают налоги на традиционную энергетику. Акцизы на топливо в Европе в 56 раз больше в номинальных величинах, чем в России. Вы думаете, это вопрос экологии? Нет, это банальный способ победить бюджетный дефицит, "продав" тему повышения налогов своему населению под экологическим флагом. Они, конечно, часть денег используют на субсидирование "зелёной" энергетики, но до 2008 года хорошо если это была пятая часть собираемых акцизов на традиционные виды топлива. А потом, во время жёсткой экономии, они вообще прекратили поддержку "зелёных" программ.

Вторая тема, из-за которой возникли "жёлтые жилеты", — студенческая. Дело в том, что во Франции и Германии существует проблема "вечных" студентов. Плата за образование там чисто символическая, в 57 раз меньше, чем в Великобритании, и меньше, чем в России. Студенты могут поучиться, потом взять академический отпуск, восстановиться, заново пройти какой-то курс. И многие студенты учатся не 4 или 6 лет, а в два раза дольше и не выходят на официальный рынок труда. В связи с этим Макрон попробовал ввести какие-то критерии прекращения этого "вечного" студенчества. Он не увеличивал плату для студентов, он лишь хотел ограничить право на повторное прослушивание того или иного курса или на повторный академический отпуск. Это добавило дров в движение "жёлтых жилетов", и оно стало массовым как раз из-за студентов. То есть попытка провести даже минимальные реформы во Франции натыкается на огромные социальные протесты.

"ЗАВТРА". В одной из своих работ вы писали, что ещё одна причина реформ Макрона связана со старением населения Франции…

Сергей АНУРЕЕВ. Да, ведь если к текущей социальной ситуации добавить ещё старение населения, то через 1520 лет она станет катастрофической. И даже в Греции, которая очень сильно сократила социальные выплаты, их доля от ВВП остаётся на очень высоком уровне (18%) из-за старения населения.

А вот цифры, характеризующие в этом плане Германию. Если в 2000 году на одного пенсионера в Германии приходилось 2,4 работающего и платящего социальные взносы, то в 2035 году их будет только 1,2. То есть за 35 лет, из которых большая часть уже прошла, количество плательщиков взносов сокращается вдвое.

После кризиса 2008 года Германия смогла вытащить еврозону, потому что тогда весь негатив был за счёт относительно небольших стран. А про Италию и Францию ничего плохого мы не слышали. А если сейчас кризис будет разрастаться в этих двух крупных странах? Как Германия будет выкручиваться в этой ситуации?

Если вспомнить, что немецкие госкорпорации должны много денег, и нам показывают нетто-долг Германии за вычетом её активов в тех же самых европейских гособлигациях, то в ситуации, когда эти гособлигации потеряют инвестиционные рейтинги, дыра в бюджете Германии существенно увеличится.

"ЗАВТРА". А в Италии в чём суть проблем?

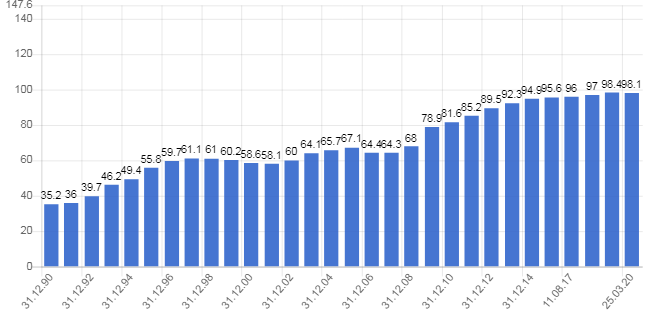

Сергей АНУРЕЕВ. История наращения госдолга Италии сходна со многими европейскими странами. В конце 1970-х годов госдолг был небольшим, около 35% ВВП. Потом все страны дружно, ведомые политикой Рейгана, начали наращивать государственные долги. Но тогда была достаточно высокая инфляция, и она частично компенсировала прирост госдолга. А потом инфляцию начали уменьшать, а госдолг продолжал увеличиваться. И в 1990-е годы основным драйвером роста госдолга стали процентные платежи, которые капитализировались и увеличивали госдолг. Максимум, что могли сделать страны, и в том числе Италия, это на очень короткое время приостанавливать прирост госдолга.

"ЗАВТРА". В США тоже большие проблемы с госдолгом. Европе тяжелее или легче, чем США?

Сергей АНУРЕЕВ. У Европы меньше военных расходов. Попытка Трампа заставить её больше платить в бюджет НАТО не увенчалась успехом. Но это, пожалуй, единственное преимущество Европы над США.

Европа проигрывает в демографии. В США прирост населения за последние 20 лет составил 50 млн. человек, а в основных европейских странах прироста населения практически нет. Они поддерживают в лучшем случае нулевую динамику за счёт притока мигрантов.

Евросоюз проигрывает с точки зрения финансовых систем, ведь главный финансовый центр — это США, за ними идёт Великобритания. А сильная финансовая система позволяет легче занимать. К тому же мы не слышали, чтобы Евросоюз, например, обложил крупными санкциями какие-нибудь американские банки.

"ЗАВТРА". А американцы это делают постоянно по отношению к европейским банкам.

Сергей АНУРЕЕВ. Не только банки, но и очень многие небанковские, нефинансовые корпорации тоже пострадали от американских санкций на десятки миллиардов долларов, к примеру "Бритиш Петролеум" или "Фольксваген". Когда Еврокомиссия попыталась аналогичный крупный штраф наложить на "Эппл", у неё ничего не получилось.

Ещё один фактор слабости Европы в том, что Евросоюз не имеет весомых наднациональных органов. Формально есть Еврокомиссия, но когда, например, год назад встал вопрос, а должна ли Италия соблюдать Маастрихтские соглашения и сокращать бюджетный дефицит и госдолг, Италия сказала: "Мы этого делать не будем!" Были дискуссии, но в итоге никаких санкций на Италию наложено не было. Изгонять Италию из еврозоны, что ли? Конечно, никто этого делать не будет. Попытка принять единую европейскую конституцию тоже не удалась.

По сути дела, в Евросоюзе много бюрократов, которые занимаются изготовлением большого количества мелких регламентов, например какого размера должны быть яблоки в супермаркете, но при этом они не решают фундаментальные проблемы.

И если американская экономика, допустим, проигрывает в конкурентной борьбе китайской экономике, то у США всё же остаются свои крупные сектора, достаточно успешные — IT-индустрия, Голливуд, сельское хозяйство, производство промышленного оборудования. А в Европе конкурентной осталась только Германия. Франция и Италия сильно уступили в конкурентной борьбе. Экономика Германии — это всего треть от экономики Европы. Сможет ли треть вытянуть 2/3? Это большой вопрос.

"ЗАВТРА". В связи с этим что будет с евро?

Сергей АНУРЕЕВ. Можно взглянуть на этот вопрос с исторической точки зрения. Проект единой европейской валюты, который мы видим сейчас, — это четвёртый проект за два века. До него в 1970-е — начале 1980-х годов был так называемый единый европейский механизм фиксированных валютных курсов, когда ещё не было единой валюты, но страны зафиксировали курсы друг друга и поддерживали их интервенциями. Этот механизм в значительной степени повредил Джордж Сорос, выбив из него британский фунт и почти выбив несколько других валют. После этого было несколько лет колебаний валют в достаточно большом коридоре.

В конце ХIХ — начале ХХ века в качестве единой европейской валюты фигурировал "золотой стандарт", британский, когда размер золотых монет в Европе был одинаковым и их легко можно было использовать в разных странах. До "золотого стандарта" в первой половине XIX века был "серебряный стандарт" с единым весом серебряной монеты во всех немецких государствах.

Таким образом, мы видим исторические циклы от 30 до 50 лет, когда денежные системы существуют, постепенно накапливая противоречия, которые разрешаются через кризисы с последующей перезагрузкой этих систем.

"ЗАВТРА". Евро чуть больше 20 лет, значит, его цикл ещё не закончен?

Сергей АНУРЕЕВ. Тем не менее евро уверенным темпом идёт к повторению опыта предыдущих трёх проектов единой европейской валюты.

Формально европейские страны занимают так же дёшево и диверсифицированно по кредиторам, как и США. Но опыт Греции и Испании показывает, что долговая пирамида может выйти из-под контроля буквально за год-два. Греция жила спокойно с госдолгом в 130% ВВП в 2008 году (кстати, такой же долг был в 2019 году, ещё до коронакризиса, в Италии) и считала, что она ситуацию контролирует. А потом кредиторы начали сомневаться в греческой платежеспособности, стали запрашивать гораздо большие ставки по новым выпускам государственных облигаций, до 1012, а в отдельные кварталы до 30%, и ситуация перешла в откровенную пирамиду по принципу МММ. Нет гарантий, что в Италии не повторится подобное.

Евросоюз не сможет поддерживать стабильность евро, стабильность банков и прежние социальные выплаты одновременно со стабильностью госдолга. Европейским правительствам придётся от чего-то отказываться. Вопрос: кто будет выбран в качестве жертвы?

Греция во многом была полигоном по обкатыванию мер жёсткой экономии и проверке реакции населения и экономики на эти меры. Если греческий сценарий будет повторён во Франции и Италии, то формально по государственным долгам дефолта не будет. Они в лучшем случае остановят приращение госдолга и выйдут на плато. Но при этом очень сильно пострадает средний класс. А если по каким-то причинам не удастся навязать среднему классу такой сценарий, то будет либо дефолт банков, либо дефолт по гособлигациям. В любом случае поддерживать европейское процветание на прежнем уровне в ближайшие годы не получится.

"ЗАВТРА". Спасибо большое, Сергей Владимирович, за беседу!

https://zavtra.ru/blogs/konetc_prekrasnoj_epohi_prizrak_defo...