В классической механике время – гладкий односторонний поток. Теория Наблюдателя меняет акцент: реальность становится фактом лишь там, где есть акт фиксации. Пока событие не «сфотографировано» достаточным числом носителей информации, оно остаётся частью вероятностного ландшафта ψ. Отсюда естественный соблазн: если коллапс возможен в будущем, может ли будущий акт наблюдения переиграть уже свершившееся?

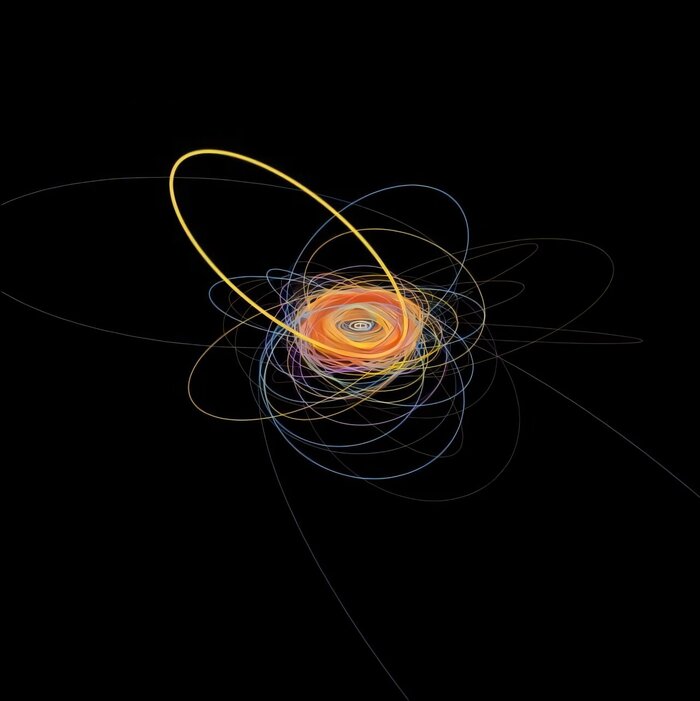

Общая теория относительности допускает решения с closed timelike curves – замкнутыми траекториями, где объект возвращается в свою же точку пространства-времени. Парадокс дедушки появляется, когда мы пытаемся вложить в такую петлю субъекта, способного уничтожить собственное прошлое.

Классический ответ (Новиков): самосогласованность – мир допускает лишь те траектории, в которых событие не порождает логического противоречия.

Квантовый ответ (Дойч): квантовая система в CTC находит «фиктивное» собственное состояние, заранее адаптируясь к любому входу. Недавние эксперименты на фотонных чипах смоделировали именно такую самонастраивающуюся эволюцию – измеряемый кубит подстраивается к будущему воздействию и парадокс сглаживается .

С точки зрения наблюдателя это означает: система внутри временной петли сама становится наблюдателем самой себя – она ищет такой коллапс, где оба конца мирового отрезка согласуются.

в 2022– 24 годах на чипе Sycamore и в ряде независимых групп смоделировали микроскопическую «червоточину»: двухкватовую голографию, в которой отрицательная энергия открывает канал, а энтанглированные состояния эволюционируют так, будто проходят сквозь горло пространства-времени .

Никаких реальных тоннелей, конечно, не образовалось, но эксперимент показал:

перенося квантовую информацию по каналу запутанности, мы симулируем траекторию, топологически эквивалентную петле во времени;

«отправитель» и «получатель» – это один распределённый наблюдатель, а коллапс сигнала фиксируется лишь в момент чтения.

Тем самым реализована «мягкая» форма путешествия во времени: состояние из прошедшего шага алгоритма влияет на состояние, которое в привычной метрике должно было бы предшествовать ему.

Другим путём к обратимой хронологии стали time crystals – фазы материи, у которых спонтанно ломается симметрия времени, и система начинает тикать с собственным периодом даже в абсолютном покое. За 2024–25 годы продемонстрированы фотонные и квази-квазикристаллические варианты, годные для сверхточной памяти и сенсоров .

Для наблюдателя время-кристалл даёт «локальное прошлое» – клетки цепочки постоянно возвращаются в предыдущее состояние. Выглядит как мини-машина времени, но ключевой момент: информация дублируется в среде. Стоит внешнему наблюдателю вмешаться, и циклическая когерентность рушится: стрелка времени снова возобладает.

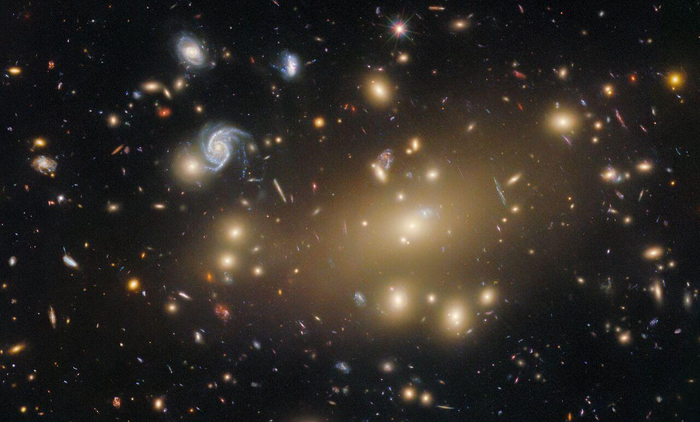

Даже если микроскопическая петля допустима, макромир остаётся «каузально закрытым» благодаря избыточному копированию информации: каждый фотон, каждая вибрация стен транслируют один и тот же набор фактов во все стороны. Попытка «откатить» прошлое потребовала бы стереть триллионы независимых копий – практически невозможная операция. Таким образом, среда выполняет роль коллективного судьи самосогласованности, не давая одиночному наблюдателю подменить общую хронологию.

В терминах Теории Наблюдателя путешествие во времени выглядит так:

1. Субъект входит в зону, где коллапс открывает суперпозицию «до» и «после».

2. Он взаимодействует с этой суперпозицией, порождая набор внутренне возможных историй.

3. Среда (в самом широком смысле – от вакуумных флуктуаций до социальных хроник) оставляет только те истории, которые может ретранслировать без противоречий.

В итоге свобода «скока» ограничена: наблюдатель выбирает не абсолютное прошлое, а одну из веток, которые и так статистически непротиворечивы во всём ансамбле.

Если прошлое фиксируется многократными копиями, а будущее пока ещё квантово-размыто, то «машина времени» превращается в устройство, которое может добавить новую ветвь, но не удалить старые. Любой успешный хроно-турист обязан оставить прошлое в согласованном виде, иначе его собственная ветка просто не доживёт до момента старта путешествия – среда «задушит» парадокс декогеренцией.

Квантовые симуляторы CTC уже используются, чтобы тестировать «парадоксальные» алгоритмы коррекции ошибок и метрологии .

Временные кристаллы обещают ультра-стабильные часы, которые будут «запоминать» фазы даже при сильном шуме.

Червоточины-на-чипе развивают язык голографии как инструмент оптимизации нейронных сетей: маршрут внутри «маленького wormhole» – это эффективная передача данных.

Человеческий мозг, возможно, уже пользуется подобным приёмом: вспышки replay в гиппокампе переносят воспоминание из будущего сна в нынешний день. Но и здесь парадокс не рушит причинность: потоки сигналов идут только в те коридоры, где новизна не конфликтует с текущей синаптической «летописью».

Теория Наблюдателя примиряет мечту о путешествиях во времени с буквой физики: да, локальные петли возможны – на уровне квантовых симуляций, замкнутых магнетронов или ещё неведомых биологических реле. Но эти петли всегда встроены в океан средового контроля, где триллионы независимых камер следят, чтобы общая история оставалась самосогласованной. В таком мире хроноприключение превращается из грубой попытки переписать прошлое в тонкую навигацию по допустимым веткам реальности; свобода есть, но она выражается не в ломке стрелы времени, а в умении выбирать тот коридор, который среда готова подтвердить, многократно и для всех.

Глава 40 Молитва, святость, грех и добродетель

Чистые сердцем Бога узрят (Мф 5:8).

─ Евангелие подчёркивает не абстрактное «иметь Бога», а именно видеть Его.

Значит, вера – это прежде всего особый способ наблюдения.

1. Молитва – искусство настроить внутренний объектив

Катехизис определяет христианскую молитву как «завет-общение Бога и человека в Христе» – действие, в котором участвуют одновременно Дух, сердце и разум

С точки зрения Теории Наблюдателя она выглядит так:

Калибровка внимания. Ритм дыхания, слог «Отче-наш», поклон – всё это переводит нейросеть из режима рассеянных предсказаний в режим супер-фокуса.

Когерентный импульс. Синхронизированные нейроны дают мощный гамма-всплеск; сердце и блуждающий нерв подхватывают темп. Организм становится прибором, выделяющим один-единственный смысловой сигнал из фонового шума.

Передача и ответ. В богословии этот момент называют “снисхождением” благодати: духовное воздействие фиксируется как ощутимое облегчение, идея, решение, мир в сердце.

На языке физики мы бы сказали: молитва повышает амплитуду внутренней волны настолько, что она пробивает статистический шум среды и «закрепляется» – то есть становится фактА для самого молящегося.

2. «Святые на земле» – локальные узлы высокой когерентности

Исторические свидетельства о подвижниках (Серафим Саровский, Франциск Ассизский) почти всегда включают описания

– необычной лёгкости в их присутствии.

Современные EEG-выкладки созерцателей показывают редкую для бодрствования комбинацию устойчивой альфы + ритмической гаммы: это физическая подпись сверхпорядка, на который невольно «подстраивается» мозг наблюдателя стоящего рядом. Святой, по сути, – живой эталон наблюдения: его нейронный узор настолько согласован, что сам становится для других калибрующим источником.

Святые на небе – долговременные сигнатуры поля

Церковь говорит о «коммунии святых»: умершие праведники остаются в живой связи с Церковью

Если смотреть наблюдательным языком, картина такая:

Пока человек жив, его тело поддерживает уникальный высокостабильный узор (свет «маяка»).

После смерти генератор гаснет, но сама информационная подпись уже растиражирована: в памяти учеников, в литургических текстах, в иконах, даже в архитектуре храмов.

Каждый, кто созерцает икону или читает житие, запускает резонанс с этим архивным узором.

Поэтому молитва святому – это не радиопередача в космос, а подключение к сохранённой матрице высокой когерентности, которая продолжает влиять на тех, кто способен на неё настроиться. Папа Франциск именно так объясняет феномен: «когда мы молимся, мы никогда не одиноки; мы погружены в реку древних и будущих молитв»

Грех как сбой в системе передачи

Новозаветное слово ἁμαρτία (hamartía) буквально значит «промах, мимо цели»

В терминах наблюдателя грех – это акт, повышающий энтропию информационного поля.

Ложь вносит две несовместимые копии в среду , как следствие - доверие («канал связи») разрушается.

Насилие навязывает другой душе чуждый коллапс , как следствие - схема её наблюдения ломается и начинается травма.

Чревоугодие, похоть забивают рецепторы шквалом стимулов , как следствие - чувствительность к тонким сигналам падает.

Мистические тексты говорят «грех оскверняет», а нейронаука констатирует: устойчивые паттерны когерентности (ритмы внимания, сердца, иммунной сети) разламываются – и человек перестаёт точно различать добро и зло.

Катехизис учит четырём «кардинальным» добродетелям. Свяжем их с процессами наблюдения:

Благоразумие: Тонкая настройка фильтров; выбирать данные прежде, чем реагировать.

Справедливость: Синхронизировать свои интересы с полем «мы», чтобы копии информации не противоречили друг другу.

Мужество: Удерживать порядок наблюдения под ударом шума (страха, боли).

Воздержание: Снижать внутренний шум, чтобы оставить место для слабых, но важных сигналов благодати.

Таинство примирения требует признания, раскаяния, исправления. Биологически это тройной алгоритм:

Вербализация – перевод ошибки из хаотической аффективной памяти в чёткую вербальную последовательность (префронтальная кора ↔ гиппокамп).

Внешний свидетель – священник и литургическая форма создают дубли исправленного пакета в социальной сети.

Решение «отпускаю грехи» подтверждает: парадокс устранён, система снова когерентна.

Литургия – коллективный коллапс в режиме реального времени

Когда община поёт «Слава в вышних Богу» или «Ангел вопияше», происходит «массовое выравнивание фаз»:

дыхание, слова, жест – один темп;

каждый участник получает от сотен других «копию» того же состояния.

По правилам квантового дарвинизма выиграет та информация, что растиражирована избыточно. Поэтому литургическая хвала (praise) сильнее личной: она копируется тысячекратно и надёжнее схлопывает многозначность мира в ясное Credo.

Итог: святость как мастерство наблюдать в резонансе

Молитва – настройка внутренней оптики;

Святость – длительно устойчивый образец высокой когерентности;

Молитва святым – подключение к этому образцу;

Грех – деформация канала передачи;

Добродетель – техника минимизации ошибок;

Исповедь – протокол системного восстановления;

Литургия – синхронный коллапс, превращающий множество «я» в «мы во Христе».

Христианство рассматривает историю как драмы о взаимоотражении Творца и твари. Теория Наблюдателя даёт тому операционное описание: Бог – предельный абсолютный Наблюдатель, который видит всё; человек – наблюдатель конечный, но призванный уподобляться: «станьте совершенны, как Отец ваш небесный совершен» (Мф 5:48). Так духовная жизнь оказывается не бегством из мира, а трудом по постоянному улучшению акта наблюдения – чтобы в конечном счёте, «взирая лицом к лицу» (1 Кор 13:12), человек вошёл в полный резонанс с Божественным полем.