Богатство народов

Адам Смит один из основоположников экономической теории как науки.

Ниже отрывок из его книги «Богатство народов» ставшей первым систематическим изложением основ экономической науки.

Действительная стоимость всех различных составных частей цены определяется количеством труда, которое может купить или получить в свое распоряжение каждая из них. Труд определяет стоимость не только той части цены, которая приходится на заработную плату, но и тех частей, которые приходятся на ренту и прибыль;

Во всяком обществе цена каждого товара в конечном счете сводится к одной из этих основных частей или ко всем им, а в каждом развитом обществе все эти три составные части в большей или меньшей мере входят в цену громадного большинства товаров.

Так, например, в цене хлеба одна ее доля идет на оплату ренты землевладельца, вторая — на заработную плату или содержание рабочих и рабочего скота, занятых в его производстве, и третья доля является прибылью фермера. Эти три части, по-видимому, либо непосредственно, либо в конечном счете составляют всю цену.

Может показаться, что необходима еще четвертая часть для возмещения капитала фермера, т. е. для возмещения снашивания его рабочего скота и других хозяйственных орудий. Но надо иметь в виду, что цена любого хозяйственного орудия, хотя бы рабочей лошади, в свою очередь состоит из таких же трех частей: из ренты за землю, на которой она была вскормлена, из труда, затраченного на уход за ней и содержание ее, и прибыли фермера, авансировавшего ренту за землю и заработную плату за труд. И потому, хотя в цену хлеба должна входить оплата цены и содержания лошади, в целом цена все же сводится — непосредственно или в конечном счете — к тем же трем составным частям: к ренте, заработной плате и прибыли.

Чем больше какой-либо товар нуждается в обработке, тем большей становится та часть цены, которая приходится на заработную плату и прибыль, сравнительно с той частью, которая приходится на ренту. С развитием обрабатывающей промышленности не только увеличивается последовательный ряд прибылей, но и каждая последующая прибыль становится больше прибыли, полученной на предыдущей стадии; это обусловливается тем, что капитал, с которого она получается, становится все больше. Капитал, занимающий ткачей, например, должен быть больше капитала, занимающего прядильщиков, потому что он не только замещает последний капитал с его прибылью, но, кроме того, выплачивает заработную плату ткачей, а прибыль всегда должна быть в известной пропорции к капиталу.

Телеграм https://t.me/BridgeAM

Ютуб https://youtube.com/@vad102

Богатство народов

Адам Смит один из основоположников экономической теории как науки.

Ниже отрывок из его книги «Богатство народов» ставшей первым систематическим изложением основ экономической науки.

"Годичный труд каждого народа представляет собою первоначальный фонд, который доставляет ему все необходимые для существования и удобства жизни продукты, потребляемые им в течение года и состоящие всегда или из непосредственных продуктов этого труда, или из того, что приобретается в обмен на эти продукты у других народов.

В зависимости поэтому от большего или меньшего количества этих продуктов или того, что приобретается в обмен на них, сравнительно с числом тех, кто их потребляет, народ оказывается лучше или хуже снабженным всеми необходимыми предметами и удобствами, в каких он нуждается.

Но это отношение у каждого народа определяется двумя различными условиями: во-первых, искусством, умением и сообразительностью, с какими в общем применяется его труд, и, во-вторых, отношением между числом тех, кто занят полезным трудом, и числом тех, кто им не занят. Каковы бы ни были почва, климат или размеры территории того или иного народа, обилие или скудость его годового снабжения всегда будет зависеть в таком случае от этих двух условий.

Обилие или скудость этого снабжения зависит, по-видимому, в большей степени от первого из этих условий, чем от второго."

"Число полезных и производительных рабочих, как это будет выяснено в дальнейшем, зависит везде от количества капитала, затрачиваемого на то, чтобы дать им работу, и от особого способа его употребления."

Если пост показался интересным, вам интересны инвестиции в акции и экономика в целом. Подписывайтесь на мои соц сети с различным контентом на данную тематику.

Телеграм https://t.me/BridgeAM

Ютуб https://youtube.com/@vad102

Лекции от Мансура Гиматова: Экономика в структуре обществоведения

Что такое экономика?

Наиболее простым и общим ответом на данный вопрос будет следующий: Экономика – это область наших познаний (наука), изучающая систему производственно-торгово-обменных взаимоотношений между общественными субъектами.

И уже это определение заставляет сделать философское отступление: а почему экономика – это «область наших познаний», а не сама «система взаимоотношений»? Возьмем, к примеру, механику. Механика – это область знаний о физических взаимодействиях объектов или сами взаимодействия, выделенные нами в отдельную область знаний?

И тут необходимо обратить внимание на важную особенность. Изучая механику, мы, образно, сидим перед большим экраном, наблюдая/анализируя происходящее на нем, и записывая выводы в соответствующую таблицу знаний. Иными словами, механика – это реально существующая область, которую мы можем лишь изучать, не изменяя ее содержимого. Тогда как наши экономические познания влияют на саму систему. Мы, познавая систему общественных взаимоотношений, встраиваем в нее нужные, как нам кажется, механизмы, влияя на дальнейшее развитие экономического пространства.

В качестве примера можно привести Чикагскую школу экономики, воздействие которой, начиная с 70-ых годов прошлого столетия, до сих пор сказывается на принятии многих решений финансово-экономической сферы. Рынок – всему голова, он исправит любые ошибки, и в итоге, выведет на правильную дорогу, на которой побеждает сильнейший, и где слабые должны исчезнуть. По форме к указанным тезисам трудно придраться, хотя, по сути, они в корне не верны. Хотя бы потому, что раз «рынок всё исправит», то зачем нам изучать экономику?! Всё решится само собой, так или иначе…

В предложенном определении особенно важно отметить понятие «система», которое указывает на взаимосвязи всех ее компонентов. Но при этом наше определение не позволяет понять суть взаимодействий встроенных в экономику механизмов. А потому нам придется дать еще одно поясняющее определение.

Начнем с того, что человек повсеместно использует математику в качестве основы всей своей общественной деятельности. Наука – не наука, если она не использует математические принципы и логику, технологии и производство – как овеществленная математика, где информационные технологии – квинтэссенция построения математического мира в виртуальном пространстве, и даже различного рода искусства есть также математическое выражение (программирование), построенное на основе использования специфических языков и инструментов (фонемы, ноты, краски).

Так вот, с этой точки зрения, экономика – это живая (природная) система, в которую человек встроил различные математические (счетные) механизмы-подсистемы, для более удобного и понимаемого использования.

Первой и основной такой подсистемой является денежная система, каковая по мере роста превращается в систему финансовую. Также стоит дополнительно отметить как банковскую систему, обслуживающую денежную, так и играющие в последнее время значительную роль биржевые механизмы.

В итоге мы получаем конфигурацию экономического пространства, в которую дополнительно встроены денежная и банковская подсистемы (но и не только они), а также биржевые механизмы.

Конечно, указанная схема далеко не полная, но вполне достаточная для наших дальнейших рассуждений. Применение же подобной схемы заставляет нас задуматься о необходимости и принципах искусственных преобразований указанных подсистем на этапах естественного развития экономического пространства.

Как изменялись наши подсистемы на этапах эволюционного развития экономических взаимоотношений? Каковы принципы и логика данных изменений, их общность и направление?

Ответы на эти вопросы можно получить лишь применяя некий системный подход, основа которого заложена в теории формационного развития К.Маркса.

Удивительно, но гениальная теория Маркса содержит невероятно детские ошибки. При этом собственно к идее поэтапного формирования общественных структур, которые должны проходить единые ступени развития, нет ни малейших «претензий». Это – абсолютно новаторская идея для тех времен, имеющая максимальную ценность в обществоведческой науке.

Но уже само выделение формаций Марксом не выдерживает никакой критики. Материалист Маркс закладывает в фундамент формационного развития идеалистическую сущность – общественные взаимоотношения…. Хотя сам же параллельно этому указывает на то, что формации должны отличаться уровнем развития производительных сил….

В итоге же, указанные Марксом формации – азиатская (первобытнообщинная – в терминах советской политологии), античная (рабовладельческая), феодальная, капитализм – оказались настолько нежизнеспособными, что противники формационной теории мгновенно создали альтернативу: теорию цивилизационного развития общества, каковая гласит, что каждая цивилизация проходит свой собственный (индивидуальный) путь развития.

Как это ни удивительно, но обе теории имеют полное право на существование, и, более того, они дополняют и взаимодействуют друг с другом, непротиворечиво подчеркивая общность развития и индивидуальность всех общественных образований. Но для того чтобы увидеть подобное единение, нам необходимо исправить ошибки, допущенные в выделении общественных формаций.

Итак, если в основу определения формаций заложить не общественные взаимоотношения, но именно уровень развития производительных сил, то мы получим следующие формационные слои:

Нулевой уровень – дообщественный, который полностью совпадает с азиатским (первобытнообщинным). «Дообщественный», потому что на этом уровне общество с его основными определяющими механизмами еще не было сформировано, а это, в свою очередь, ведет к тому, что еще не все принципы и законы общественного формирования действуют на этом этапе в полной мере. И, кстати говоря, именно отличия данного этапа в формировании общественного скелета, позволяют говорить об индивидуальных особенностях, о которых гласит теория цивилизационного развития. Но уже все последующие этапы общественного развития идут строго по правилам теории формационного развития общества.

Первый уровень развития производительных сил – сельскохозяйственный. На этом уровне общественная организация уже выглядит вполне сформированной. Стремительно развиваются торговые взаимоотношения, присутствуют органы охраны правопорядка – государство с соответствующими инструментами. И что весьма важно – данную ступень развития прошли все ныне существующие общественные образования и цивилизации.

Второй уровень развития производительных сил – промышленный (индустриальный). Конечно, здесь необходимо отметить, что данный уровень имеет множество внутренних ступеней, каковые могут существенно отличаться у различных общественных образований за счет тех отличий, каковые сформировались на нулевом этапе. Т.е. цепочки формационного развития имеют весомые различия за счет первично заданных на нулевом уровне векторов развития.

И как совершенно справедливо отмечают – сегодня мировое сообщество проходит период постиндустриального развития, который плавно перейдет к финальному третьему уровню развития производительных сил – информационному, завершающему юношеский период общественного существования, подготавливая мир к зрелому периоду своего бытия.

И теперь, на фоне вновь предложенных формационных слоев, мы можем перейти к исследованию не только уровней развития общества, но и осуществить привязку к ним как уровней развития экономического пространства, так и логики изменений искусственно встроенных экономических механизмов.

На нулевом – дообщественном – уровне мы имеем лишь «зародышевые» проявления различных общественных структур и механизмов. Отметим, например, повсеместное использование различных «товарных» денег, изменение которых от риса, чая, различных животных и до слитков, палочек из серебра и других монетоподобных предметов привело к созданию полноценных денежных систем, которые повсеместно начали использоваться уже на следующем формационном уровне.

Почему сельскохозяйственную формацию можно называть уже полноценным общественным уровнем? Ответ на этот вопрос заключен не только в сфере развития элементов общественного строения – появления государственных структур управления и охраны порядка, что само по себе является фундаментом для дальнейшего развития общественных структур. Но более важным здесь является развитие экономического пространства, каковое позволило установить взаимосвязи между различными обществами (цивилизациями) и существенно ускорило технологический прогресс.

На первом – сельскохозяйственном – формационном уровне общественного развития, распространенные до этого момента товарные деньги замещаются полноценными денежными системами на основе монет (назовем их монетарными денежными системами), использование которых привело к бурному формированию межобщественых торговых отношений. Параллельно с этим недостаток металлов и, особенно, драгоценных металлов для производства монет, привело к необходимости решения задачи сохранения уровня торговых отношений в условиях недостаточной денежной массы, с чем относительно успешно справилась налоговая система, каковая снизила потребность в денежной массе за счет зацикливания ее потоков.

Поймите правильно…. Стремление власти, появление которой в абсолютном большинстве случаев связано с банальным разбоем, к сбору даней, податей и прочих налогов ничуть в данном случае не игнорируется. Оно всегда было, есть и, подозреваю, что будет…. Власть всегда устремлена к «доению общественной коровы». Но эти устремления во все времена были уравновешены социальной активностью общественных масс, всегда находятся в неком равновесии – чуть надавишь, чуть перегнешь и бунт…. Но, несмотря на жесткую необходимость поддержания столь шаткого равновесия, мы наблюдаем повсеместное развитие налоговых систем. Почему? Потому что налоговые сборы играли роль дополнительного резервуара, из которого в тяжелые времена в экономическое пространство поступала спасительная денежная кровь.

Иными словами, несмотря на то, что дани и подати взросли из жажды наживы властьимущих, и вопреки этим своим устремлениям, налоговая система в условиях использования монетарных денежных систем играла позитивную роль в развитии экономического пространства.

Подводя итоги по первой – сельскохозяйственной – общественной формации: товарные деньги преобразовались в монетарные денежные системы, что дало мощный импульс для развития межобщественной торговли. Создана налоговая система. Налоговые поступления, как и другие денежные накопления, включая ростовщические капиталы, сыграли роль буфера в условиях недостатка денежной массы, а также явились фундаментом для создания в будущем банковской системы.

Переходя ко второй – промышленной – формационной ступени, невозможно не сделать еще одно «лирическое» отступление: А что такое уровень развития производительных сил? Чем один уровень отличается от другого и за счет чего происходят подобные изменения? И для получения ответов на эти вопросы нам необходимо вспомнить один из законов диалектики – переход количества в новое качество.

Итак, у нас имеется биологическая клетка. Затем она разделилась, и клеток стало две. Еще разделилась, и еще…. И в какой-то момент мы видим уже не множество клеток, но образованный ими организм, получивший совершенно новые качества, отличные от тех, которые мы имели на клеточном уровне. Так количество клеток дало нам новое качество – организм, каковой будет теперь самостоятельно существовать как новая биологическая единица.

В экономическом пространстве роль клеток играет товарная масса. Ее быстрое увеличение в развивающемся обществе (на фоне роста потребностей), ведет к тому, что ранее используемые для ее получения производительные силы перестают справляться. Появляется потребность в многократном росте производительности труда для решения этой задачи. И совершенно неважно – за счет чего будет получен этот рост – за счет технологических решений или организационных (как например, «разделение труда», описанное Адамом Смитом, или конвейер Генри Форда). Главное – обеспечить масштабный рост получения товарной продукции, который и знаменует собой достижение нового уровня производительных сил.

Другими словами, именно экономическая – производственно-торговая деятельность – является основой для всех процессов развития в обществе. Именно товарная масса – произведенная и реализованная в обществе – является скелетом для наращивания «мяса» государственных, политических и любых других структур общественного миропорядка. И что особенно важно, именно правильное соотношение товарной и денежной масс является основным критерием экономической, а вслед за этим и любой другой активности в обществе.

Переход ко второму – промышленному (или индустриальному) – формационному уровню происходил на фоне колоссальных изменений в экономическом пространстве.

Во-первых, рост товарной массы оказался столь существенным, что никакая монетарная денежная система уже не могла справиться с ее обеспечением. Как итог – все общественные образования перешли к бумажным денежным системам. Данный переход оказался крайне болезненным вследствие системных ошибок, допущенных в построении конструкций эмиссии бумажных денег, и приведших к тому, что экономическое развитие обрело вид синусоиды, названной «волнами Кондратьева» (об этом чуть позже).

Во-вторых, резко возросшие объемы и масштабы финансовой деятельности потребовали создания управляющей структуры, место которой заняла банковская система. Появляются Центробанки, финансовые законодательства, идет развитие финансовой системы, создаются первые биржи.

И, наконец, текущая формация, так называемая постиндустриальная, уровень развития производительных сил которой охарактеризован широким распространением массового производства, использующих автоматизированный и роботизированный труд. В данную эпоху вновь произошла смена денежной системы: бумажные деньги повсеместно заменяются на электронные. Вследствие уже указанных ошибок на предыдущем этапе развития банковская система не сумела встать во главе всей экономической деятельности, и по большей степени занялась биржевыми спекуляциями, взрастив неимоверно раздувшиеся биржевые институты. Появляется форекс. Начавшаяся было очередная организационная «перестройка» (TQM, бизнес-процессы М.Хаммера) захлебнулась во вновь вспыхнувшем финансово-экономическом кризисе.

И если говорить о будущей – информационной ступени развития общества, то ее основными характеристиками должны стать следующие моменты:

1. Развитие глобальных производственных систем с глубокой роботизацией деятельности (на это указывает нам захлебнувшаяся в кризисе конца 90-ых организационная перестройка с практически бесконечными возможностями бизнес-процессов, которые попытался описать Майк Хаммер).

2. Вновь поменяется денежная система – на смену электронным придут виртуальные денежные системы, полностью управляемые банковским институтом.

Но это будущее, заглядывать в которое не очень благодарное занятие. Нас же более интересует прошлое – ошибки, совершенные более ста лет назад, и методики их исправления.

Итак, какие ошибки были допущены человечеством в период промышленной эпохи и перехода к бумажным денежным системам?

Начнем с того, что выясним, чем бумажные деньги отличаются от монет? Простой вопрос и простой ответ: бумажные деньги значительно проще в производстве и не имеют ограничений в производственных ресурсах. Т.е., скажем, золотых монет больше, чем имеется в наличии золота, вы изготовить не сможете. Тогда как бумажные подобных ограничений не имеют. Стоимость бумажных денег, львиная доля от которой – защита от фальшивомонетчиков, это стоимость бумаги, и в большей степени их использование зависит от доверия граждан к данному инструменту.

Данным фактором (дешевизной производства) попытались воспользоваться первопроходцы бумажных денежных систем. Увы, все они плохо кончили. Денег, в итоге, оказывалось столь много, что это приводило к масштабной инфляции (гиперинфляции), вызывающей потерю доверия граждан, и к утрате собственно денежной системы. Так, например, в США бумажные денежные системы менялись трижды. Сначала гринбеки, затем доллар1, и лишь доллар2 со скрипом и стонами вошел в обиход финансовой системы.

Данный путь прошли все (ВСЕ!) государства. «Никто не прыгнул с первого раза». И как итог – было принято решение о другой крайности – кредитной эмиссии бумажных денег (банки берут эмиссионные деньги в кредит под процент у государства), и все правила и ограничения монетарных денежных систем переползли в бумажные системы…. И эта «традиция» сохранилась практически без изменений до сегодняшнего дня….

В чем тут «соль»? Напомню, что деньги – это инструмент, обеспечивающий экономическую активность. Много денег – плохо: инфляция и утрата доверия граждан. Мало денег – еще хуже: депрессия и экономическая стагнация. Денег должно поступать в экономическую систему ровно столько, сколько произведено товара. Только тогда этот товар будет покупаться пользователем. На начальном этапе относительно системного использования бумажных денег (эпоха кредитной эмиссии), государство фактически отказалось от эмиссии, что тут же привело к повсеместной Великой депрессии со всеми вытекающими последствиями. Уже ближе к 80-ым годам прошлого века процесс эмиссии несколько «модернизировали»: банки стали получать эмиссионные деньги под размеры собственных активов. Естественно, что банки стали раздувать данные активы, деньги потекли рекой, вызвав очередную гиперинфляцию.

Грубо говоря, денежные эмиссии производятся от балды. Сначала их печатают много, вызывая всплеск инфляционных процессов, затем краник прикрывают и ситуация постепенно стабилизируется (именно в этот период идет экономический рост и активность). Затем денег начинает не хватать (из-за прикрытого краника), что вызывает процессы депрессии. И краник вновь открывают….

Вот вам и волны Кондратьева и иже с ним, где длина волны соответствует оперативности принятию решений по эмиссии.

И если в данной картинке исключить удобство использования и скорость транзакций, то можно вновь вернуться к монетарным денежным системам (мечта любителей привязки денег к золоту). Никакой особой разницы между монетарной, бумажной и электронной формой денег вы не увидите. Иными словами, мировая финансовая система, вопреки всем технологическим достижениям и используемым информационным технологиям, до сих пор живет в 19-м веке.

А мы теперь можем сформулировать основную проблематику финансовой системы, каковую можно выразить в двух задачах.

Первая задача, несмотря на сложность, вполне решаема: сколько нужно эмитировать денег в каждый момент времени (или в режиме реального времени)? Помня о том, что товарная и денежная массы должны уравновешивать друг друга, получаем, что эмиссия должна соответствовать объему добавленной стоимости. Сколько добавили к совокупной стоимости товара, столько и нужно эмитировать (вполне возможно, что речь идет о пропорции – это вопрос практических экспериментов).

А вот на второй вопрос вам не ответит никто. Как доставить нужный объем эмиссии до каждого конечного потребителя? Не в банки, которые пустят деньги на биржи, не в гос.карман, где они будут лежать долго и упорно, а именно конечному потребителю, который хочет что-то там купить?

И это – вопрос вопросов.

Одним из первых, кто попытался осмыслить нашу задачу, был Милтон Фридман, который в 1969 г. в книге «Оптимальное количество денег» предлагал гипотетическое разбрасывание денег с вертолета. Милтон Фридман был большим авторитетом, а потому финансовое сообщество в тот момент более склонное к идеям Чикагской школы экономики, ответило глубоким молчанием на идею «вертолетных денег».

Идею подхватил в 2002 г. председатель федеральной резервной системы США Бен Бернанке, который высказав скепсис, все же упомянул вертолетные деньги в своем выступлении. За что тут же получил кличку helicopter Ben.

На решение этой же задачи были направлены попытки ввести понятие безусловного базового дохода, в основе которого лежат ежемесячные выплаты определенной суммы каждому члену общества. Последний вариант, конечно же, плохое решение, поскольку направлено на развитие иждивенчества в обществе.

Тем не менее, «хорошее» решение существует. Но для его понимания нам нужно вновь обратиться к истории.

Вспомним, что сельскохозяйственная формация – это монетарные деньги, а также налоговая система, игравшая позитивную роль в развитии экономики. И теперь зададимся вопросом: а сохранила ли налоговая система свою позитивную роль в промышленной формации, при использовании бумажных денег?

Нет. Не сохранила. Налоговая система перешла в промышленную эпоху лишь по инерции, дабы не ломать голову над некими мудреными решениями. Посудите сами: какой смысл собирать налоги из бумажных денег, используя для этого целую армию счетчиков, сборщиков и охраны, когда их куда как дешевле просто напечатать заново?!... Бумажные деньги уже не требуют зацикливания! И все формирования «ёмкостей» для будущих нужд бессмысленны по сути.

Справедливости ради отмечу, что в эпоху перехода к промышленной ступени человечество не имело инструментов для расчета собираемой суммы налога до момента их сбора. Т.е., до момента пока налоги не поступят в казну, их подсчет (прогноз) был невозможен. И лишь приход информационных технологий позволил получить подобные инструменты.

Но, тем не менее, на основе этих рассуждений мы можем обрисовать контуры «хорошего» решения. Если в момент перехода к бумажным деньгам налоговую систему заменили бы на соответствующую эмиссию, то мы получили бы вполне сносный эмиссионный механизм. Т.е. сумма налогов – это пропорция от добавленной стоимости товаров, и наша денежная масса всегда находилась бы в неком соответствии с товарной. И в этом случае общество навсегда бы забыло (никогда бы не задумывалось) «циклы Кондратьева».

Идею о замене части налогов эмиссией высказал Бен Бернанке в своем знаменитом докладе 2002 года. Правда, это высказывание не было ничем подкреплено – лишь как вариант «вертолетных денег». К тому же данное высказывание сопровождалось пространными рассуждениями о всевозможных рисках, связанных с «общей дефляцией».

И вновь «лирика»…. В своем докладе Бен Бернанке заявляет, что не знает факторов рождения дефляционных процессов. Хотя, казалось бы, что тут сложного?! В условиях роста товарной массы и сохранения объемов денежной, дефляция неизбежна! В этом случае ценовые показатели неизбежно начнут корректироваться вниз с целью сохранения спроса. Например, введение «узкой специализации» (А.Смит), как и внедрение роботизированных конвейеров, вели к масштабному росту производительности труда, а в итоге и к существенному снижению цен производимой продукции, затрагивающего все смежные отрасли. Как итог – и «общая дефляция»…

Еще более показателен призыв Бернанке к недопущению дефляции и сохранению «мягкой инфляции». В качестве примера председатель ФРС использовал гипотетическую дефляцию 10% в год, при которой кредитополучатели должны будут расплачиваться не только процентами по кредиту, но и 10-ти процентной дефляционной «надбавкой». «Кредитополучатели не вынесут такого бремени»!...

Что тут сказать?!... Фактически, глава федеральной резервной системы США заявляет, что современная мировая банковская система ничем иным, чем ростовщичество не занимается и заниматься не хочет! Она не может существовать в мире, где кредитная политика идет на спад! Если получатели кредитов начнут уходить из банковской системы, то мировые финансы рухнут и т.п. И даже тот факт, что 10-ти процентная дефляция пропорционально увеличивает активы банков, игнорируется, как несущественный….

В качестве примера для оценки подобной логики: что бы вы сказали о финансовом отделе предприятия, который занимался бы лишь кредитованием производственных подразделений и размещением денег предприятия на различных биржах?... Абсурд! Но именно подобную позицию на текущий момент занимает мировая банковская система! И Бен Бернанке вполне согласен с этой ситуацией, и как бы предупреждает нас – как бы чего с этой ситуацией не случилось/не сломалось….

Банковский институт должен занять место управляющей системы мировой экономики! Не кредитование, но – управление финансами на благо развития общественной экономики, где кредитование – лишь малая толика его функционала.

Но именно этот вариант – замена налогов (части налогов) на эмиссию – и является «хорошим» решением уже указанной глобальной финансово-экономической задачи.

Повторим формулировку поставленной задачи: Итак, нам необходима эмиссия в нужное время и в нужном размере, которая должна доставляться до конечного потребителя.

Собственно вариант решения:

1. Создание государственной банковской системы. Необходимость данного шага сопряжена с защитой будущих денежных эмиссий, и фактически, является формой защиты от фальшивомонетчиков.

2. Постепенный перенос налоговых операций в созданную банковскую сеть.

3. Замена налоговых составляющих в расчетных операциях (на основе поступающих в банк документов) на эмиссию, зачисляемую на государственные счета.

В качестве примера (замена НДС на эмиссию):

В банк поступает документ об оплате продукции на 120 рублей, при этом НДС в составе данного документа равен 20 рублям. Со счета плательщика на счет продавца перечисляется сумма равная 100 рублей (120 – 20). И одновременно с этим банк эмитирует 20 рублей на гос.счет.

В этом варианте все участники остаются «при своих интересах». Продавец получает искомую сумму в 100 рублей, государство – налог в 20 рублей, и лишь покупатель затрачивает на купленный продукт на 20 рублей меньше, чем обычно. Т.е, несмотря на то, что эмиссия перечисляется на счет государства, получает ее непосредственно покупатель, поскольку его затраты снижаются на соответствующую сумму.

Что это дает?

Во-первых, мы решили поставленную задачу по созданию эмиссионного механизма, выпускающего в нужный момент нужную сумму и доставляющего эту сумму до конечного потребителя. И в данном варианте остается лишь выяснить пропорции (соотношения) эмиссии и соответствующих налогов, установить приоритеты и категорийность той или иной продукции – что заменяется в первую очередь, а что – вообще не трогаем. Где – в большей степени, а где – в меньшей…. Масса вариантов и возможностей.

Во-вторых, данное решение существенно увеличивает покупательскую способность населения, а это – рост спроса и, соответственно, рост производства, за которым должен последовать (естественный!) рост производительности труда.

В-третьих, мы кардинальным образом меняем суть деятельности банковской системы. Внедренный в нее эмиссионный механизм превратится в фундамент ее будущей основной деятельности. В банке растут активы за счет финансово-экономических операций. И теперь все усилия банка будут направлены на расширение этой деятельности за счет инвестиций и контроля деятельности предприятий. Банковская система превращается в реального управляющего финансово-экономической деятельностью общества. Исчезает нужда лезть в мутную водицу биржевых операций, что еще более скажется на финансовой стабильности (исчезнут резкие скачки биржевых цен).

В-четвертых, неизбежная в нашем случае реорганизация налоговой системы, позволит высвободить тысячи и тысячи рабочих рук, столь необходимых сегодня на производственных направлениях. Конечно, в этом моменте множество рисков и подводных камней, но этот источник будущей рабочей силы ох как нам пригодится!...

И последний фактор, который необходимо отметить: наше решение по налоговой эмиссии фактически запустит механизм искусственной дефляции за счет исключения налоговых составляющих из цен создаваемой/продаваемой продукции. Иными словами, мы искусственным образом имитируем ситуацию, которая возникает на фоне резкого роста производительности труда (например, внедрение «узкой специализации» по А.Смиту). А это, в свою очередь, должно привести бурному экономическому росту, который должен завершиться организационной революцией – реинжинирингом бизнес-процессов, речь о которых вел М.Хаммер. И уже это будет говорить о переходе общества в новую информационную эпоху, кризисные проявления в которой будут исключением, а не циклическим правилом по Н.Кондратьеву.

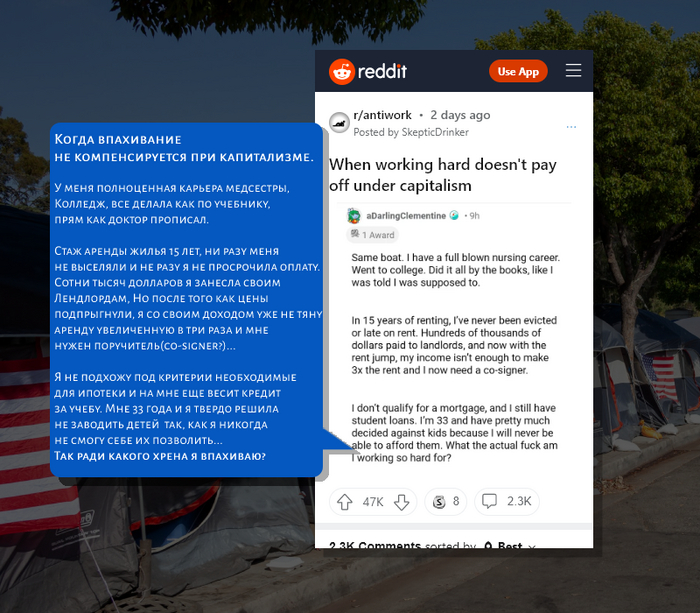

Хроника правильного капитализма

В очередной раз наткнулся тут на Пикабу, на пост о правильном Капитализме... И решил запилить этот пост... Но не о том, что я думаю о секте свидетелей правильного капитализма, а о другом посте на которой я наткнулся на Реддит... где буквальные участники этого "правильного капитализма" высказываются о нем...

Собственно сам пост собравший 47.000 лайков, с моим вольным переводом:

Если есть замечания по ошибкам, буду только рад замечаниям....

Ну и пара комментариев из поста:

И еще:

Последний:

Ссылка на тему на Реддит: https://www.reddit.com/r/antiwork/comments/v5cp0t/when_working_hard_doesnt_pay_off_under_capitalism/

Ну как-то так все работает при "правильном" капитализме и да... Задорнов был не прав, американцы не тупые, и у них не просто так подавляющая часть молодежи за социализм... но до нас мода всегда доходит с отставанием, поэтому у нас пока еще модно топить дичь за правильный капитализм, но ничего, через пару лет опиньен мейкеры переобуются и Кац с Варламовым будут вещать в майках с ЧеГеварой.

п.с. Перевод мой, картинки мои, тег мое?

Вопрос об обращении и производстве в домарксовой политической экономии. Адам Смит и Давид Рикардо

1. Вопрос об обращении и производстве в домарксовой политической экономии. Меркантилисты

2. Вопрос об обращении и производстве в домарксовой политической экономии. Физиократы

А́дам Смит — шотландский экономист и философ-этик, один из основоположников экономической теории как науки, основоположник её классической школы.

Развитие промышленного производства в XVIII веке привело к росту общественного разделения труда, что потребовало увеличения роли торговли и денежного обращения. Складывавшаяся практика вступала в противоречие с господствовавшими представлениями и традициями в экономической сфере. Возникла необходимость пересмотра существовавших экономических теорий. Материализм Смита позволил ему сформулировать идею объективности экономических законов.

Смит изложил логичную систему, которая объяснила работу свободного рынка на базе внутренних экономических механизмов, а не внешнего политического управления. Этот подход до сих пор является основой экономического образования.

Дави́д Рика́рдо — английский экономист, классик политической экономии, последователь и одновременно оппонент Адама Смита, выявил закономерную в условиях свободной конкуренции тенденцию нормы прибыли к понижению, разработал законченную теорию о формах земельной ренты. Развил идеи Адама Смита о том, что стоимость товаров определяется количеством труда, необходимого для их производства, и разработал теорию распределения, объясняющую, как эта стоимость распределяется между различными классами общества.

Смит и Рикардо. Классическая политическая экономия в лице Смита и Рикардо продолжает двигаться по пути, проложенному физиократами. Основным предметом исследования является

производство. И в то же время делается дальнейший значительный шаг вперед. Смит, а вслед за ним и Рикардо переносят свои исследования в те отрасли промышленности, где капитал впервые,

развивается самостоятельно. Им они уже не кажутся «непроизводительными» и «простыми придатками земледелия». Более того, ренту — доход земельных собственников — Рикардо уже сводит к части прибыли (Смит еще считал источником ренты большую производительность труда в земледелии), к добавочной прибыли, которую дают лучшие и средние участки земли в сравнении с худшими.

Между тем для физиократов единственной и всеобщей формой дохода (нетрудового) была рента; прибыль как определенную категорию Кенэ еще не признавал. Объясняется это в первую очередь тем, что капитализм в Англии — родине Смита и Рикардо — был гораздо более развит, чем во Франции, родине физиократов. Капитализм в Англии уже успел покончить с феодализмом, в недрах которого он возник, и классическая политическая экономия уже не является «буржуазным толкованием» феодального общества.

Английский капитализм, представляя могучую мировую силу, базировался на широко разветвленной международной торговле, пронизавшей своими щупальцами почти все части земного шара. Поэтому у классиков и иное отношение к обращению, в частностик торговле. Правда, и они (особенно Смит) довольно резко полемизируют с меркантилистами, но их борьба направлена против меркантилистской системы в той мере, в какой эта система была

выражением господства торгового капитала. Классики как идеологи промышленного капитала не могут отрицать значения, торгового капитала, но они развенчивают его как господствующую силу.

Классики не отрицают значения торгового капитала, но сущность капиталистического обращения как такового ими не была понята и они даже не подозревали, что тут есть какая-нибудь проблема.

В этом отношении они не продвинулись ни на шаг дальше физиократов. Смиту и Рикардо, как и физиократам, совершенно чуждо понимание капитала как классового отношения и как

движения. Отсюда процесс обращения капитала для них не был и не мог быть процессом смены форм капитальной стоимости, а был, как отмечено раньше, техническим процессом, сопровождаемым юридическим актом, т. е. передачей собственности одним лицом другому.

Этим объясняется также отсутствие для классиков проблемы единства производства и обращения; и то и другое представлялось им разными видами хозяйственной деятельности, фактически связанными между собой.

Промышленный капитал Маркс определяет как «капитал, который в ходе своего полного кругооборота принимает и снова сбрасывает эти формы (т. е. денежную, товарную и производительную.—Д. Р.) и в каждой из них совершает соответствующую ей функцию, есть промышленный капитал...»

Классическая политическая экономия, отождествляя капиталистическое производство с производством вообще, не понимает и не может понять ни сущности капитала, ни форм ее проявления. Она сводит промышленный капитал к производительному капиталу, который в свою очередь отождествляется ею со средствами производства. А товарный капитал и денежный капитал для нее не являются различными формами промышленного капитала, представляют собой разные капиталы, точнее,разные виды капитала.

Этим также товарный капитал полностью отождествляется с торговым капиталом, а денежный капитал — с ссудным капиталом. Поэтому, хотя классики как идеологи промышленного капитала развенчали торговый капитал, — в их учении, как и в действительности, первенствующее место занимает промышленный капитал, — они не были в состоянии вывести торговый капитал из промышленного, представить его как обособившуюся форму промышленного капитала.

Торговый капитал у них с самого начала выступает как капитал, стоящий рядом с промышленным капиталом, и различие между ними фактически сводится только к различиям, существующим между разными капиталами, занятыми в разных отраслях производства.

В одном отношении — и принципиально важном — классики делают даже шаг назад в сравнении с физиократами. Они не только в противовес последним объявляют всякую отрасль

промышленности производительной, что вполне правильно, но таковой они считают и торговлю; фактически они ее возводят в «ранг» особой отрасли производства.

И Маркс констатирует, «что современная политическая экономия, даже в лице своих лучших представителей, смешивает торговый капитал с промышленным капиталом и фактически совершенно не видит его характерных особенностей».

«Комментарии к "Капиталу" К.Маркса» Д.И.Розенберг.

Стоимость — есть источник богатства. Откуда она берётся?

Вы никогда не задумывались, почему, к примеру, вода, которая нужна всем и каждому — стоит дёшево? В то время как бриллианты имеют заоблачную стоимость, хотя далеко не являются вещью первой необходимости.

Откуда вообще у товаров появляется стоимость?

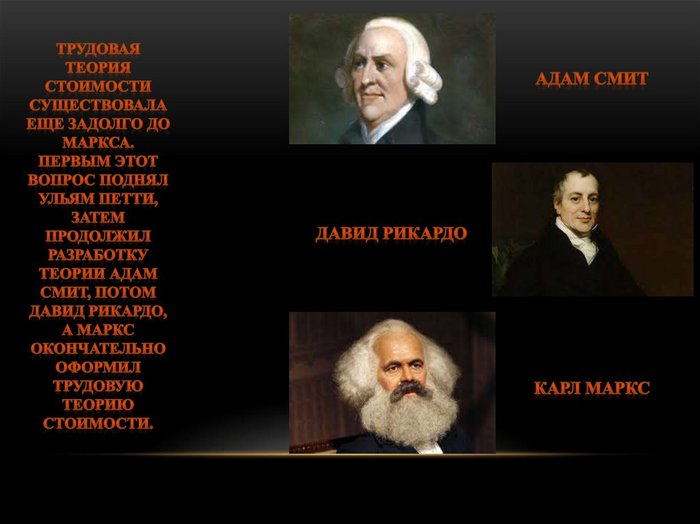

Существуют две теории. Теория предельной полезности и трудовая теория стоимости.

Начнём с теории предельной полезности.

Теория разрабатывалась в последней трети XIX века представителями австрийской школы. Гласит она следующее. В головах людей возникает субъективная потребность в чем-то, эта потребность и создаёт стоимость. Чем ниже предложение и выше спрос, тем выше стоимость. Однако по мере насыщения рынка, полезность, а за ней и стоимость снижаются. Вода стоит дёшево потому, что ее вокруг много, она доступна всем, чего нельзя сказать о бриллиантах.

Но тут возникает вопрос, а откуда появляется эта субъективная потребность — предполагаемый источник стоимости? Из воздуха, с космоса, боженька вкладывает его к нам в голову? Просто появляется и все?

Рассмотрим пример. Предположим, у вас появилась субъективная потребность в острове. Возможно, вы хотите сдавать его в аренду под строительство, или сами построить на нем отель для туристов. Понятно, что покупка такого острова обойдется вам очень дорого. В тоже время американские индейцы почему-то не понимали, как можно было бы выгодно использовать остров Манхеттен и продали его европейцам за ожерелье и бутылку рома. Почему для нас остров ценен, а для индейцев нет? Чтобы появилась так называемая «субъективная потребность» в чем-либо необходим определённый уровень развития общества, а точнее его производительных сил.

Другой пример — чтобы у членов общества возникла субъективная потребность в смартфоне должны быть доступны электричество, интернет, обеспечена логистика, должны быть созданы производственные мощности, система продвижения продукции и т.д.

А откуда все это появляется? Правильно - создаются человеком. Поэтому на самом деле именно труд является первоисточником любой стоимости. Чтобы осознать это обратимся к трудовой теории стоимости.

Ещё в 18 веке Джон Локк, один из самых влиятельных мыслителей эпохи Просвещения, писал:«Труд, который был моим, выведя их [траву, которую щипала моя лошадь, дерн, который срезал мой слуга, и руду, которую я добыл в любом месте], из того состояния общего владения, в котором они находились, утвердил мою собственность на них. [Труд] прибавил к ним нечто сверх того, что природа, общая мать всего, сотворила, и, таким образом, они стали его частным правом». «Именно труд создает различия в стоимости всех вещей».

Адам Смит, основоположник экономической теории как науки, её классической школы в труде «Богатва народов» писал: «труд представляет собою действительное мерило меновой стоимости всех товаров».

Однако до ума трудовую теорию стоимости довел Карл Маркс. Маркс так размышляет

в первом томе «Капитала»:«Если стоимость товара определяется количеством труда, затраченного в продолжение его производства, то могло бы показаться, что стоимость товара тем больше, чем ленивее или неискуснее производящий его человек, так как тем больше времени требуется ему для изготовления товара».

Далее Маркс пишет, что меновая стоимость товара зависит не от реально затраченного времени одним конкретным рабочим, а от затрат общественно необходимого рабочего времени для воспроизводства аналогичных товаров при текущем уровне развития производительных сил. Другими словами, чем больше объективно нужно потратить времени на производство какого-то товара, тем он дороже. Время в конце концов — это самый ценный человеческий ресурс.

Понятно, что количество общественно необходимого рабочего времени, а значит и стоимость товаров, будет отличаться в зависимости от эпохи, а точнее от уровня развития технологий.

Давайте на конкретных примерах. Сапоги в XVIII веке стоили целое состояние и были далеко не у всех, сегодня — это товар массового потребления. Раньше сапоги производили вручную, на их производство нужно было объективно больше рабочего времени, чем в XXI веке, когда производство в значительной мере автоматизировано. В тоже время изготовление бриллиантов по-прежнему является трудоёмким процессом, а значит бриллианты остаются дорогими и не доступны широким массам.

Другой пример — обеспечение доступа в интернет почти полностью автоматизировано, поэтому он почти, как вода — очень всем нужный, но в тоже время дешевый и доступный.

Ну хорошо, а как же там спрос, предложение и их колебание. Это вообще никак не учитывается что ли? Здесь нужно различать понятие стоимость (value) и цена (price).

Стоимость — это воплощённый в товаре общественный труд. Цена — это субъективное отражение стоимости, ее денежное выражение. Товары могут продаваться как по цене выше стоимости, так и ниже ее. Общественная стоимость является объективной категорий, своего рода центром тяготения, вокруг которого колеблются цены в результате конкурентной борьбы под влиянием спроса и предложения.

Маркс считал, что стоимость создаётся в процессе производства, но может быть реализована толко в процессе обмена. Таким образом стоимость создаётся в результате труда, а не обмена или субъективной потребности, и именно труд является единственным источником стоимости, а значит и богатства.

Научная истина не всегда находятся на поверхности, и часто требует глубинного изучения. Говоря о субъективной потребности, теория предельной полезности просто описывает явление стоимости. Трудовая теория

стоимости — его объясняет, устанавливает причинно-следственные связи, докапывается до сути.

Гелиоцентрическая система Коперника в XVI веке многими воспринималась в штыки в угоду конъюнктуре. Тоже самое сегодня происходит в экономической науке. Как Вы думаете, какая теория более удобна для сегодняшних акционеров, владельцев корпораций и спонсируемых ими экономистов? Уж явна не та, которая доказывает, что ваш труд — есть источник их богатства!

**********************************************

Чем плоха частная собственность?

Коммунизм иидет против природы человека?