В наши дни, обсуждая крепостное право в Российской империи, часто проводят параллели с жизнью афроамериканских рабов в Соединенных Штатах. Но насколько оправдано такое сравнение? Попробуем разобраться в условиях существования русских крепостных и американских невольников.

Положение рабов в США

Раб, рассматриваемый как объект личной собственности, был всецело подвластен владельцу. В отличие от редких случаев в Древнем Риме, когда рабы достигали определенного положения, в колониях Великобритании и позднее в США (1619-1865 гг.) рабство характеризовалось полным отсутствием каких-либо прав.

Невольник в США не имел юридической самостоятельности; ответственность за его действия нес хозяин. Передвижение без надзора было запрещено. Раб, подобно любому имуществу, мог быть куплен, продан, подарен или передан по наследству. Хозяин имел неограниченные полномочия в определении наказания и не отвечал за смерть раба.

Не имея собственной собственности, раб полностью зависел от обеспечения, предоставляемого владельцем. Институт брака не распространялся на порабощенных людей; любые отношения между ними регулировались волей хозяина. Постоянным аспектом их жизни являлся ежедневный, изматывающий труд по указанию владельца.

В Соединенных Штатах рабы трудились до 18-19 часов в день, после чего их запирали вместе на ночь под охраной собак. Средняя продолжительность жизни раба на плантации составляла 10 лет, в XIX веке сократившись до 7. Типичным наказанием была порка, также применялось клеймение как скота. За появление на улице без сопровождения в Виргинии негров могли казнить.

В изданиях публиковались советы для рабовладельцев по увеличению прибыли, включая рекомендации по воспроизводству рабов посредством принудительного сношения или отношений с хозяином для увеличения рождаемости. Рабынь, постоянно рожавших детей, всячески поощряли, стремясь к производству новых рабов без дополнительных затрат.

Африканские рабы считались более ценными, чем ирландские. Практика скрещивания ирландских рабынь и африканских мужчин была настолько распространена, что в 1681 году был издан закон, запрещающий это, дабы не наносить ущерб прибыльности британской компании, занимающейся перевозкой рабов.

Положение крепостных в Российской империи

В России система крепостной зависимости, характеризующаяся прикреплением крестьян к земле, складывалась постепенно в течение более двух столетий, без единого консолидирующего закона. Существовало понятие «холопства», но даже холопы обладали некоторыми правами и не являлись рабами в полном смысле этого слова. Ограничение свободы крестьян началось в 1497 году с урезания их возможности перехода к другому землевладельцу. Запрещалось отчуждение крестьян от земли, равно как и торговля ими. В своде законов прямо указывалось на недопустимость продажи крещеных.

Однако уже в 1675 году царь Алексей Михайлович разрешил продажу крестьян без земельных наделов, что впоследствии было подкреплено царскими указами. Реформы, проведенные Петром I в период с 1718 по 1724 годы, завершили процесс прикрепления крестьян к земле, а холопство было упразднено.

В 1721 году Пётр I выразил осуждение торговле людьми «словно скотом», повелев прекратить подобную практику или хотя бы продавать крестьян семьями. В 1724 году император издал указ, запрещающий браки без взаимного согласия, в том числе и среди крепостных.

Крепостной крестьянин, в отличие от раба, имел возможность выступать в суде, неся ответственность за собственные действия. Ему принадлежала частная собственность, он имел право на брак и семью, а его дети считались законными наследниками, хотя и рождались крепостными.

Помещик не имел права на лишение жизни крепостного, но мог создать невыносимые условия, приводящие к гибели. За убийство крепостного полагалось наказание в виде каторги и конфискация имения в пользу государства. Также существовал Юрьев день, когда крестьянин теоретически мог сменить помещика, а беглых крестьян не разыскивали.

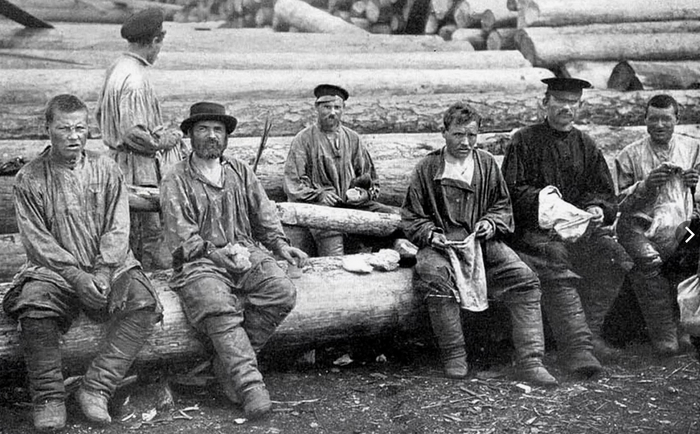

В целом, крестьяне не голодали, но и не жили в достатке. Их жизнь напрямую зависела от землевладельца. Крепостные были обязаны отрабатывать барщину (обычно от трех до пяти дней в неделю) и выплачивать оброк (деньгами или продуктами). Помещик определял размер барщины и оброка. За уклонение от выполнения обязательств полагались наказания.

Погоня за беглыми крестьянами не осуществлялась полицией. Только Соборное уложение 1649 года предоставило землевладельцам право бессрочного розыска беглых. С конца XVII века продажа, обмен и дарение крестьян стали обыденным явлением.

Начиная с 1803 года крестьяне могли выкупать себя на волю, но помещики не торопились терять имущество, поэтому освобождение происходило редко. Савва Васильевич Морозов, основатель известной купеческой династии, был крепостным и смог выкупиться.

Крепостное право значительно отличалось от рабства, предоставляя крестьянам некоторые права и ограниченную свободу. И всё же, жизнь крепостных крестьян сложно назвать счастливой и беззаботной.