Думаю, хоть раз с таким сталкивался каждый. Увы, человеческое тело очень несовершенно и болеем мы часто, так что приходится периодически посещать больницы и поликлиники. Хорошо было нашим далёким предкам — загнал оленя, и сиди, жуй мясо. Благодать! Жили, правда, тогда лет по 30 в среднем, но в остальном благодать.

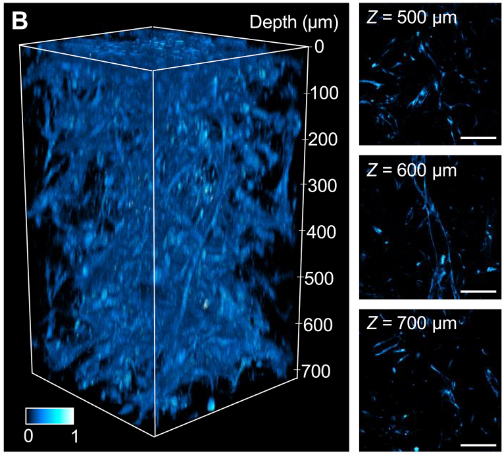

И казалось бы — с тех времён, когда мы были могучи и волосаты, прошли миллионы лет. Наука шагнула далеко вперёд, мы уже переходим к редактированию генома, исходного кода всего живого. В обозримом будущем мы будем точно знать, как работает человеческая клетка, а там — победа над всеми болезнями, регенерация, усиление возможностей… в общем, будущее прекрасно.

И всё бы хорошо, только вот в настоящем всё сильно не так. Стоит только заболеть чем-то серьёзней насморка, и начинаются хождения по мукам. Пациентов гоняют по анализам, к врачу не запишешься, а даже если и запишешься, потратит он на тебя с десяток минут и назначит то, что не сильно поможет. Приходится снова тратить деньги, таскаться по частным клиникам, в которых тоже всё далеко не прекрасно. И хорошо, если в конце-концов разберёшься, что там было. Часто с простенькой проблемой не могут разобраться до тех пор, пока она не вырастет в большущую проблемищу.

Создаётся впечатление, что врачи поголовно тупые, не знают базовых вещей и ходят на работу исключительно для того, чтобы получать деньги. И это частично правда. Но это не вся правда.

Сказка с намёком

В далёком уже прошлом жил-был один мальчик. С детства мальчику нравилась фантастика и разная алгебра с физикой, так что когда он закончил школу, поступил в технический институт. Группа, в которой он обучался, насчитывала 30 человек. Учиться было хоть и сложно, но очень интересно.

Но мальчику было неинтересно просто учиться, как учились все остальные. Скооперировавшсь с парочкой таких же пацанов, он начал подрабатывать на одной из кафедр лаборантом, участвовал в разных активностях, учился дополнительно, а практику проходил не по распределению, а найдя интересные места сам.

Учёба шла-шла, а потом дошла до диплома. От первоначального состава группы осталось 15 человек, из которых парочке было безумно интересно то, чем они занимаются. Ещё пятёрка училась потому, что надо, а оставшиеся перебивались с тройки на тройку и добрались до диплома каким-то неведомым даже для них самим способом. В итоге в большой и страшный мир выпустилось 15 инженеров.

Когда мальчик ещё учился, он часто слышал фразу «Всё равно по специальности» работать не будете. Оказалось — действительно так, по специальности остались работать человек пять. Остальные разбрелись, кто куда.

Его группа не была чем-то уникальным, в остальных группах, да и на других факультетах творилось тоже самое. По специальности работало меньшинство. Потому что инженер — это несколько универсальная специальность. Он может проектировать самолёты, паять провода, настраивать оборудование, продавать это же оборудование, торговать телефонами или плюнуть на всё, и поехать на вахту рубить лес и отращивать бороду. И мало кто будет удивляться, если схемотехник уйдёт в ЖКХ мастером. Главное, чтобы работу нормально работал.

Это, кстати, во многом касается и гуманитарных специальностей. Вот выучилась девушка на психолога. Кто ей чего скажет, если она хочет удачно выскочить замуж работает менеджером или стоит на стойке администратором?

Что будет, если в контору по проектированию, допустим, сетей связи, придёт инженер, перебивавшийся с тройки на двойку? Если он каким-то чудом пройдёт все интервью и начнёт рисовать схемы, закончится всё быстро. Нарисовал неправильно раз, замерил неправильно два. На третий раз ему дадут пинка под зад и пойдёт он куда-нибудь продавать пылесосы. Но обычно такие на инженерные места просто не доходят.

А вот врач, получив диплом, до своего места в большинстве случаев доходит. Потому что куда ещё податься врачу? Врач-админ в компьютерном клубе — нонсенс.

И вот тут мы подходим к ответу на вопрос: почему так много плохих врачей? Причин этому несколько, но есть главная:

Плохие спецы по своей профессии почти не работают. Плохие врачи по своей профессии почти все работают.

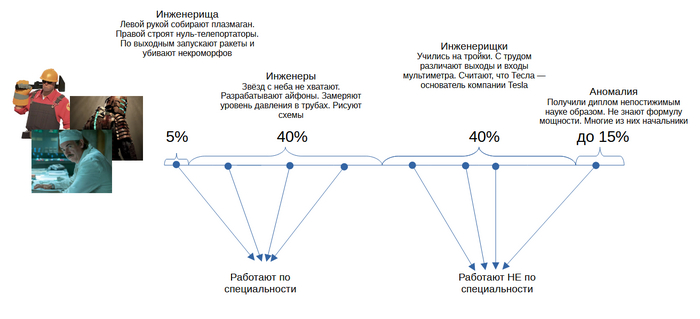

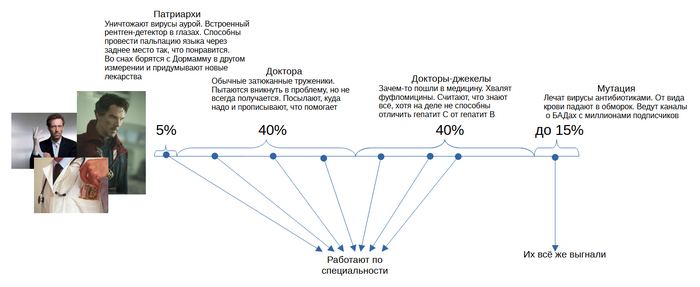

Автор, разумеется, не утверждает, что среди врачей действительно больше тупых, чем где-то ещё. Тупых в медицине в процентном соотношении ровно столько же, сколько в других сферах:

Но из-за того, что такие врачи работают врачами, пациенты на них наталкиваются куда чаще.

Дефицит

Действительно, чего бы всех плохих докторов не расстрелять выкинуть за порог? И будут у нас одни хорошие.

К сожалению, не сработает по банальнейшей причине — врачей не хватает. В настоящее время врачей в России около 750 тысяч, причём в системе Минздрава их заметно меньше — около 540 тысяч. По сравнению с 2000 годом число «государственных» врачей сократилось (ушли в бизнес, да). Не хватает всех, причём не хватает и среднего медицинского персонала.

Что будет, если уволить одного из двух районных гастроэнтерологов, например? Понятно, что будет — нагрузка на оставшегося увеличится, а ждать придётся месяцами. Обалдевший от такого положения дел второй гастроэнтеролог в один момент плюнет и смоется в частную клинику.

Если плохих врачей начать реально увольнять за их косяки, государственная медицина развалится. Да, они бестолковые, но хоть как-то, хоть где-то, но способны прописать омепразол или послать на КТ.

И простым увеличением численности дело не решить. Что толку будет с трёх дополнительных бестолковок? Таких и так выгоняют с обучения целыми пачками. Нужны мотивированные люди, а их взять неоткуда.

Потому что медицина — это боль, кровь, дерьмо и смерть. Это неадекватные пациенты, ножевые, отсутствие нужной аппаратуры и лекарств. Это не для всех.

Безнаказанность

Дефицит порождает большую проблему — безнаказанность. Читающие эти строки врачи, конечно, возмутятся, и приведут истории, как на них жалуются. Однако, чтобы врач действительно понёс ответственность, он должен явно убить пациента своими действиями или бездействием. Если же человек умер у себя дома, от неправильно назначенного лечения или не назначенного вовремя, врачу ничего не будет.

Так что в подавляющем большинстве случаев ждёт врача максимум лишение премии. Есть люди, которые пытались наказать врача и выливалось это в судебные заседания, комиссии, нервотрёпку и прорву потраченного времени. Мало людей, настолько принципиальных. Да и некогда больному думать о том, как кого-то наказать, все его усилия направлены на то, чтобы выздоровить.

Если же речь идёт о частном центре, то вам там, может, и вернут потраченные на обследование деньги. А вот потерянное время и здоровье из-за головотяпа никто не вернёт.

Маслоу или элитарность

Многие видели пирамиду Маслоу — распределение потребностей человека. Современная цивилизация более-менее закрыла два базовых уровня. Чтобы умереть сейчас с голода или остаться без крыши над головой, надо сильно постараться, да и насилия поменьше.

А вот болеют все люди, так что медицина — это то, что нужно человеку сразу после того, как он решил проблемы физического выживания. Без нового айфона можно обойтись, без правильно назначенных антибиотиков половина людей умерла бы ещё в детстве.

Врач буквально держит в руках здоровье, а зачастую и жизнь человека. Подобное состояние пьянит очень многих людей, поэтому и возникает ореол элитарности, когда на больного смотрят с позиции семилетнего обучения. Тут вам не там, а если даже пациент прав, можно воскликнуть «Вы не врач!». Иди, доказывай свою правоту.

Добавьте к этому ещё недавнюю недоступность медицинских знаний и непонимание людей, как правильно действовать в той или иной ситуации. Это программисты создали github, придумали open source и готовы делиться своими наработками на весь мир. В медицине же очень мало людей, готовых бескорыстно распространять знания. Сейчас ситуация меняется, но далека от идеальной.

Инерционность и нежелание

Хотя наука и рванула с начала 21 века, общедоступная медицина мало изменилась. Вот как, например, приходилось работать мальчику из начала статьи? Сначала он делал проекты обычных медных телефонных сетей и кабельного телевидения на коаксиале (это такой тип кабеля). Однако достаточно быстро к медным проводам добавился интернет по технологиям ADSL и DOCSIS. На смену ADSL пришёл Ethernet по меди, а чисто кабельные сети заменили гибридные HFC. Потом на смену медному Ethernet пришёл FTTB, HFC заимели DVB-C, аналоговое эфирное вещание начали заменять на DVB-T. Потом был xPON и IPTV, а дальше потоковые сервисы.

И всё это буквально за 10-15 лет, технологии сменяли друг друга с огромной скоростью. Поэтому ты либо их осваиваешь, либо идёшь на мороз. У программистов ситуация ровно такая же — приходится постоянно учиться, или ты перестанешь соответствовать рынку.

У врачей не так. УЗИ, хоть и стало технологичней, осталось УЗИ. ФГДС как было, так и осталось ФГДС. Новые лекарства хоть и появляются, но их не сотни, а даже если и сотни, мало кто их детально изучает. И так сойдёт, ну а то, что пациента можно лечить куда эффективней… ну так идите в частный центр, если не нравится. Ах, и в частном центре не понравилось? Ну так побегайте, поищете лучше (и приходится бегать).

Вот и получается, что врачу, чтобы хоть как-то стабилизировать больного, не нужно напрягаться. Можно вообще ничего не учить и многие действительно читают максимум пару инструкций в год, дабы просто поддержать минимальный уровень. Не забывайте — врачами работает и тот пласт выпускников, который учился на тройки.

Пришли? Идите, сдайте анализы, потом придёте. Ах, талоны только через 3 недели? Ну вот тогда и приходите. Пришли? Охохо, надо было ещё вот такое обследование сделать, совсем забыл вам сказать (на самом деле и не знал). Приходите с результатами ещё через 3 недели. В реанимацию увезли, а там хирурги вырезали нагноение? Вот всё и управилось, теперь не надо приходить.

Что дальше?

Разумеется, это далеко не все причины, есть ещё и писанина, выгорание, бюрократия и много чего ещё.

Однако, сейчас ситуация меняется. Подкованный человек сам способен провести диагностику, зачастую получше, чем средний врач. А коллективный разум, например, в виде этого сообщества, может оказаться посильней кандидата наук.

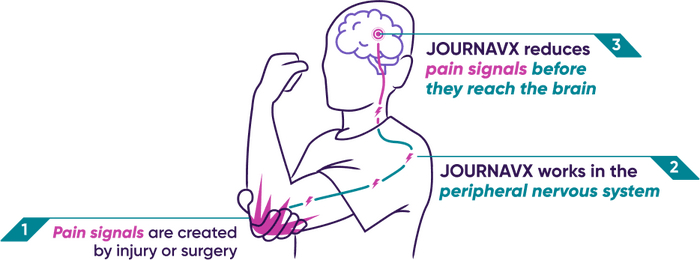

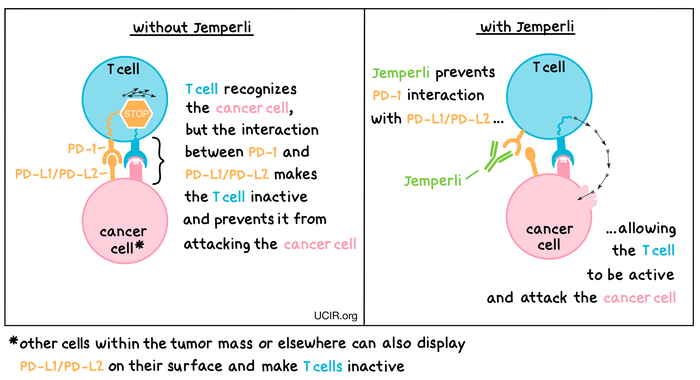

Кроме того, в ближайшее время начнётся внедрение систем MedAI. Сейчас по всему миру идёт напряжённая работа и результаты её поражают. Нейросети во многих случаях действительно способны заменить хорошего врача, а уж обыкновенного заменяют с лёгкостью.

Поэтому ждём и ходим к тем, кто действительно переживает за своё дело.

З.Ы. Для тех, кто считает что "аффтар всё врёт, а пациенты, разумеется, всё придумывают и носятся по врачам от нечего делать".

По итогам 2023 года Россия заняла 60 место из 94 стран в индексе Health Care Index by Country. Похожие места она занимает и в других рейтингах. Впрочем, это вражеская пропаганда.

P.S. Ещё у меня есть бессмысленные и беспощадные ТГ-каналы (ну а как без них?):

О науке, творчестве и прочей дичи: https://t.me/deeplabscience

О медицине, как о системной науке: https://t.me/nextmedi