В 1932 году советские пограничники бросили вызов бескрайним просторам северо-востока, которые считались непроходимыми. Они решили совершить лыжно-нартовый переход из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.

Даже в наши дни, когда существует спутниковая связь, и авиация способна в любой момент прийти на помощь терпящим бедствие, трудно предположить, что найдутся желающие повторить переход пограничников. А в 1932 году им предстояло преодолеть тысячи километров по территории, где плотность населения не достигала и одного человека, и не на километр, а на 10 квадратных километров.

Пограничники планировали стартовать еще в ноябре. Но в том далеком году Камчатка скупилась на снег. Зима запаздывала, а вместе с ней отодвигался и старт пробега. Замерзшая, но бесснежная дорога делала для упряжных собак и без того трудный путь непреодолимым.

К середине декабря старт уже невозможно стало откладывать. Даже при самом благоприятном исходе пробег мог завершиться не ранее мая, когда в Хабаровске уже сады цветут. К тому же из центра полуострова пришли сообщения о первых метелях. Было принято решение начинать переход.

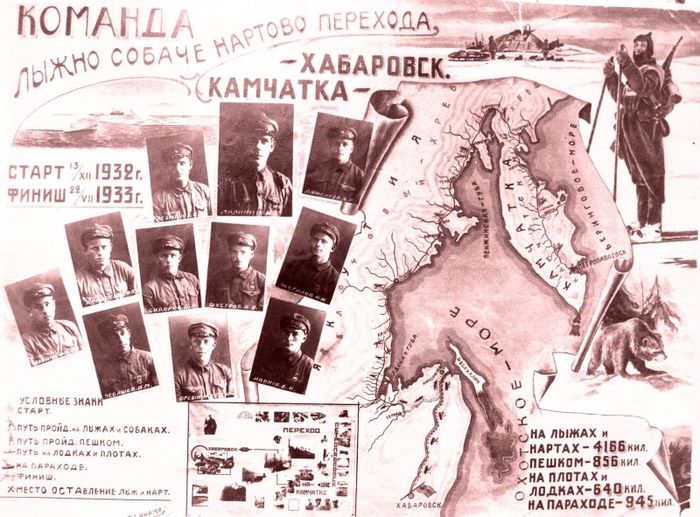

В полдень 13 декабря 1932 года весь Петропавловск-Камчатский провожал участников лыжно-нартового пробега, конечной целью которого был Хабаровск...

84 упряжные собаки потянули шесть нарт. Стараясь не думать о тяготах предстоящего пути, двинулись и одиннадцать пограничников: руководитель пробега Николай Малинин, командир отделения Сергей Толпинский, красноармейцы Владимир Дюндиков, Николай Жигалов, Василий Иванов, Федор Кравченко, Петр Лехманов, Виктор Орешников, Дмитрий Сидоров, Илья Чебышев и Валентин Шустов.

Благодаря давней публикации в газете Особой Дальневосточной армии «Тревога», спустя десятилетия, можно предоставить слово молодому командиру-пограничнику Николаю Малинину.

Вот, что он писал в августе 1933 года:

«…Вышли без снега. Идти по голой земле нам пришлось 36 километров. Приходилось по 50-60 раз подкатывать под нарты цепи. Первую речку на нашем пути - Авачу - мы прошли по «салу» благополучно. Когда пришли в село Елизово, начался сильный дождь. Мы обратились к местным комсомольцам с просьбой помочь нам сшить для собак сапожки. Ведь, если бы ударил мороз, и наступила гололедица, то собаки могли порезать лапы. Комсомольцы за ночь пошили 80 пар сапожков.

15 декабря мы добрались до Лисьего питомника. Поднялись на гору. И вот уже отсюда начался снег - большой, глубокий. У Лисьего питомника мы впервые надели лыжи, чтобы снять их только через пять месяцев, на реке Лантарь (между Аяном и Чумиканом).

Вот отсюда, с Лисьего питомника, и начался наш трудный, почти полугодовой лыжно-нартовый поход. Отсюда мы начали торить дорогу: лыжники шли вперед и пробивали дорогу для нарт.

23 декабря мы достигли Ганальской тундры. Путь был очень трудный: лыжник мог сделать 100-120 метров, после чего выбивался из сил, его сменял другой лыжник. Ганальская тундра нас встретила сильной пургой. В дальнейшем вьюги и метели стали нашими постоянными спутниками. Больше половины пути, примерно, мы проделали в пургу, в ветер, в «хнус» - это когда метет сухой режущий снег снизу, с земли…

28 декабря в селе Шаромы нас окрестил первый суровый мороз - 40 градусов. Вскоре он перешел в 60 градусов. Началась полоса холодов, легких обморожений. Морозы от 35 до 55 градусов сопровождали нас до самого Аяна, куда мы пришли 16 мая.

За Ганальской тундрой - Озерновская тундра. Такой же мороз. Снежный ветер, пурга не давали возможности видеть с нарты передних собак. Ориентировались на голос, на выстрел. Собаки выбивались из сил. Приходилось наиболее утомившихся собак взваливать на нарты - собаки везли собак.

На пути нам пришлось встретить несколько горных хребтов. Перевалы через них надолго останутся в нашей памяти. Вот, например, Камчатский хребет, которого мы достигли 14 февраля. Подъем на этот хребет отнял 9 суток, спуск - трое суток.

Дальше начинается тундра - чистая, голая, ни кустика. До Гижиги. От Гижиги, после небольшого перевала через хребет, поднялись на 60 километров по реке Вилиге, оттуда гористая местность до бухты Нагаева, куда прибыли 3 марта. От Нагаева, берегом Охотского моря, по льду, мы шли больше месяца: пересекли тундру, перевалили Шаяканский хребет и 23 апреля достигли Охотска.

Наш путь от Охотска до Аяна - очень трудный, рискованный путь. Местные жители отговаривали нас идти этим маршрутом. В тех местах буквально еще не ступала нога человека. Даже тунгусы и коряки не знали этих мест. Мы шли до Аяна по «припайкам» (полосе льда, примерзшей к прибрежным скалам), делали искусственные мосты из снега…

Первомай 1933 года застал нас, одиннадцать пограничников, в овраге, меж скал. Мороз доходил до 35 градусов. Был снежный ветер, стоял сплошной туман. Двигаться вперед было невозможно…

Мы провели летучее собрание, подвели итоги своим достижениям по переходу, поздравили друг друга с международным пролетарским праздником - 1 мая. А за палатками выли упряжные собаки, и над оврагом бушевала приполярная пурга. Когда туман рассеялся, мы пошли. Против острова Нальсикан мы перешли один безымянный перевал. Назвали его 1 мая.

С 7 мая, вскоре после перевала 1 мая, начался голод. Провизия истощилась. Продукты все съели. 6 наших собак пали от мороза и истощения. Нам посчастливилось найти медвежью берлогу - убили медведя, потом убили барана.

15 мая пришли в Аян.

20 мая сняли лыжи. Шли пешком тысячу километров по тайге, по болотам до реки Немилен. Там сделали плот, доплыли до Керби (ныне село имени Марины Осипенко - Владимир Слабука) - было это уже 29 июня. Ввиду маловодья пароход до Керби не ходил, а катер был в ремонте. Мы достали кунгас, соорудили на нем верхнюю палубу, сгрузили наших верных собак, поставили парус и поплыли дальше. От села Керби мы отчалили 6 июля, за четыре дня по Амгуни, а потом по Амуру дошли до Николаевска. Не раз садились на мель…

Все пришли в Хабаровск бодрыми, веселыми, вполне здоровыми…

Вместе с нами в Хабаровск пришли наши друзья, товарищи по переходу - 36 упряжных собак» (в пробег отправились 84 ездовых пса. Почти пятьдесят животных, генетически предназначенных для жизни и тяжелой работы в полярных снегах, не выдержали трудностей пути).

В Хабаровске 22 июля пограничников встречали руководители Дальневосточного края.

Николай Малинин докладывал: «...Команда камчатских пограничников-динамовцев переход закончила благополучно. Всего пройдено 5 600 километров, из них на нартах и лыжах - 4 тысячи километров, на лодках - 600, пешком тысячу километров. Задачи, возложенные на наш отряд, выполнены».

Посвящали исторический лыжно-нартовый переход камчатские пограничники 10-летию создания спортобщества «Динамо».

Но для чего вообще потребовался этот невероятно трудный переход?

На этот вопрос еще тогда ответил Терентий Дерибас, встречая пограничников: «… Мы успешно овладеваем самой сложнейшей техникой, но мы не отказываемся и от таких «технически отсталых» средств… как собаки. Мертвой хваткой мы хватаем все способы, все средства для достижения конечной нашей цели - построения социализма… И очень может быть, что там, где технически хорошо вооруженный противник сломает себе шею - мы пройдем на собаках, на лыжах, на «своих двоих».

Так и произойдет во время страшной войны, которая разразится всего через восемь лет…

Уникальный лыжный переход совершат и пограничники Охотско-Колымского отряда зимой 1934 года. Его инициатором стал командир части Виктор Банга. Перед пограничниками стояли не только спортивные цели.

О них накануне перехода вполне в духе того времени рассказал руководитель экспедиции лекарский помощник (фельдшер - Владимир Слабука) Михаил Пастернак в газете «Дальстроевец»: «Команде поручено вести наблюдение за метеорологическими факторами побережья Охотского моря, внести коррективы в существующую довольно неточную карту этого побережья и ряд других научных работ… Команда займется просвещением коренного населения, ознакомлением его с последними мероприятиями Советской власти и партии».

12 пограничников - Михаил Пастернак, Федор Давыдов, Павел Пьянов и другие - отправились в путь 7 ноября 1934 года. Буквально на третий день на участников перехода обрушилась жестокая пурга. В результате до расположенного в относительной близости от бухты Нагаева Тауйска пограничники добирались неделю.

При переправе через реку Кова чуть не произошла трагедия. Груженые нарты каюра Матвея Остапова провалились под лед. М. Пастернак с бойцами Т. М. Потаповым и Ф. В. Давыдовым спасли каюра, а потом, рискуя жизнью, вытащили из ледяной реки сани с поклажей. Морозы стояли жуткие.

Столбик термометра редко поднимался выше отметки минус 30, а однажды она опустилась до рекордной величины минус 58°. Многие пограничники получили обморожения, но все продолжали путь. Новый год встретили на реке Алдоме, спустя пятнадцать дней прибыли в Аян.

Строящийся город Комсомольск-на-Амуре встречал пограничников 2 февраля. В Хабаровск они прибыли, как и планировали, накануне Дня Рабоче-крестьянской Красной армии и флота - 22 февраля.

Краевая газета «Тихоокеанская звезда» посвятила переходу большую статью. В ней, в частности, говорилось: «…Была вчерашняя встреча, приготовленная двенадцати храбрецам боевым штабом войск НКВД и погранохраны, вышедшим всем составом во главе с тов. Дерибасом навстречу смельчакам. Они - двенадцать - загорелые и сильные, даже без малого следа усталости, стояли с винтовками через плечо, держа у ног выбеленные снегами лыжи, весело глядя в глаза встречавших. И в ответ на приветственную речь заместителя председателя крайисполкома тов. Герчикова, назвавшего их заслуженным именем героев, командир двенадцати, Миша Пастернак, звонко и просто ответил: «Путь пройден. Все двенадцать здоровы, крепки и готовы всегда к защите Родины».

Пограничники преодолели около четырех тысяч километров. После того как завершился этот переход, бойцы Охотско-Колымского отряда начали готовиться к лыжному пробегу бухта Нагаева – Москва. К сожалению, а, может быть, и к счастью, он не состоялся. Человеческие силы тоже имеют предел.

Источник