"Достаточно 30 секунд, чтобы узнать: теперь ты один ..."

Если бы, в детстве мне сказали, что 30 ноябрьских секунд способны кардинально изменить существование десятилетнего ребенка- меня, я бы подождала чуть-чуть доказав, что они ничтожны, ничего не значат, и громко расхохоталась. Как оказалось, можно так сильно ошибаться, ведь каких-то полминуты достаточно, чтобы узнать: теперь ты сирота...

С того момента прошло немного больше восьми лет, наверное, сейчас я, наконец-то, готова посмотреть жизнь вне этой берлоги, увидеть, как живут другие люди, но сначала я поведаю свою историю...

«Белые самураи»

Несмотря на закрепившееся за линкорами типа Fuso ироничное прозвище «белые самураи», намекавшее на их европейское происхождение, следует признать, что японским военным корабелам, не имевшим серьёзного опыта в проектировании и строительстве крупных надводных кораблей, потребовалось всего четыре года, чтобы спроектировать и ввести в строй сильный линкор вполне оригинальной конструкции

В современной историографии для оценки боевого потенциала военно-морских флотов начала ХХ века принято ориентироваться на количество дредноутов в их составе. Очевидно, что этот подход является субъективным, так как дредноуты неодинаковы по своим тактико-техническим характеристикам. Специалисты разделяют их на два типа (английский и германский) и три поколения (в зависимости от типа орудий главного калибра). Германские линкоры строились для ведения боя вблизи собственных баз (предполагалось, что в случае войны более сильный английский флот предпримет их блокаду) и в условиях Северного моря с его частыми туманами, ограничивающими дальность стрельбы. В результате линкоры германского типа обладали более слабым вооружением, меньшей дальностью плавания и более низкой скоростью, но превосходили потенциального противника по живучести и бронированию. Кроме самой Германии, предпочтение германскому типу линкоров в большей или меньшей степени отдавали военно-морские флоты Австро-Венгрии, России и Франции. Первоначально сверхлинкоры вооружались 305-мм орудиями (1-е поколение дредноутов), но довольно быстро выяснилось, что с расстояний свыше пятидесяти кабельтовых (9,2 км) их 12-дюймовый снаряд не способен пробить главный броневой пояс толщиной 280–305 мм и расположенный за ним скос. Для преодоления возникшей проблемы калибр орудий увеличили сначала до 340–356 мм (2-е поколение дредноутов), а затем до 381–406 мм (3-е поколение дредноутов).

Переход от строительства дредноутов 1-го поколения к дредноутам 3-го поколения занял не более пяти-шести лет и резко изменил соотношение сил на море – сверхлинкоры 1-го поколения оказались почти беззащитными перед огнём 14–15-дюймовых орудий. Попытки модернизации устаревших дредноутов были изначально обречены на провал, так как ресурс увеличения толщины главного броневого пояса составлял порядка 10–15% и не мог компенсировать возрастание пробивной мощи снарядов (на 70–100%).

Таким образом, дредноуты были включены в состав своих флотов одиннадцатью странами, включая Испанию с её мини-дредноутами водоизмещением в 15 800 т (строительство сверхлинкора для Греции в Германии было прервано с началом войны, а строившийся в Англии чилийский дредноут был реквизирован и включён в состав британского флота). Дредноуты 2-го и 3-го поколений имелись в пяти странах, причём наибольший удельный вес современных линкоров (75%) имел флот Японии – страны с весьма ограниченными финансовыми возможностями и без сильных кораблестроительных традиций. У историков нет однозначного мнения о причине интенсивного строительства дредноутов в Японии. По одной версии, это было вызвано всемирной гонкой морских вооружений. По другой – японцы уже в начале ХХ века готовились к войне с США. В пользу последней версии косвенно свидетельствует решение строить дредноуты английского типа с большой дальностью действия – для войны с Россией и Китаем линейный флот был практически не нужен, а ведение линейного боя против англо-французского флота представлялось самоубийством. Благодаря своевременному переходу к строительству дредноутов нового поколения японцам удавалось поддерживать военно-морской паритет с американцами вплоть до начала 20-х годов, а японские сухопутные войска по численности, оснащению и боевой подготовке превосходили противника.

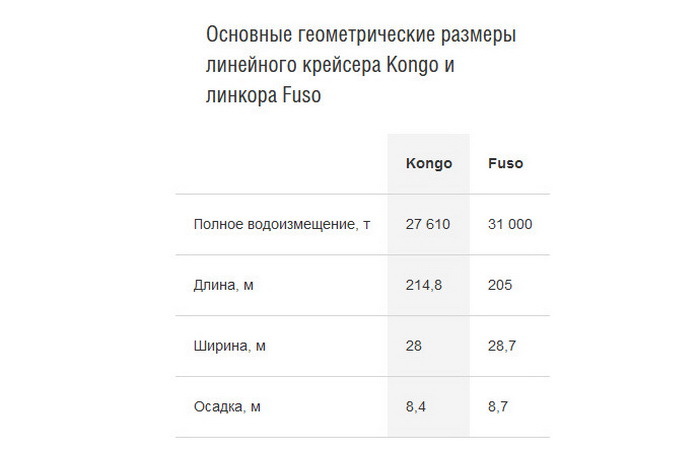

Первыми кораблями дредноутного типа, вошедшими в состав японского флота, стали построенные по проекту английской компании Vickers два линейных корабля типа Kawachi (вступили в строй в 1912 году) и линейные крейсеры 2-го поколения типа Kongo (вступили в строй в 1913–15 годах). Последние и послужили основой для разработки первого японского проекта корабля дредноутного типа: едва получив от Vickers рабочие чертежи крейсера Hiei типа Kongo, японцы немедленно приступили к разработке на их базе чертежей линейного корабля Fuso (некоторые специалисты полагают, что Fuso можно перевести как «Страна восходящего солнца», другие – как «Страна божественных шелковиц»). По проекту было построено два корабля.

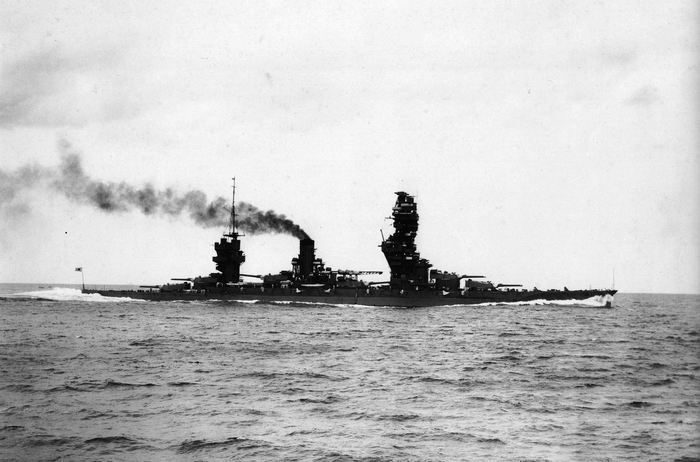

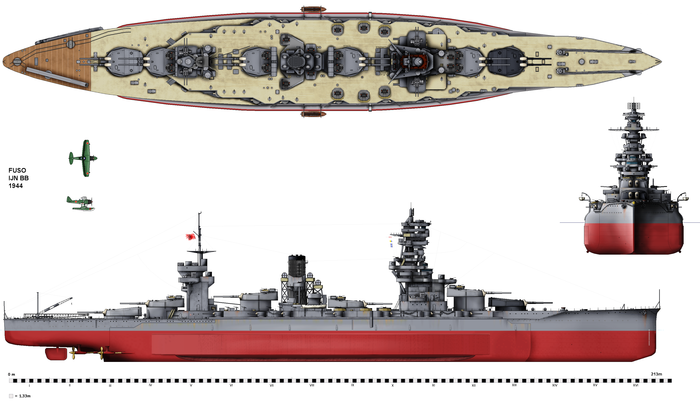

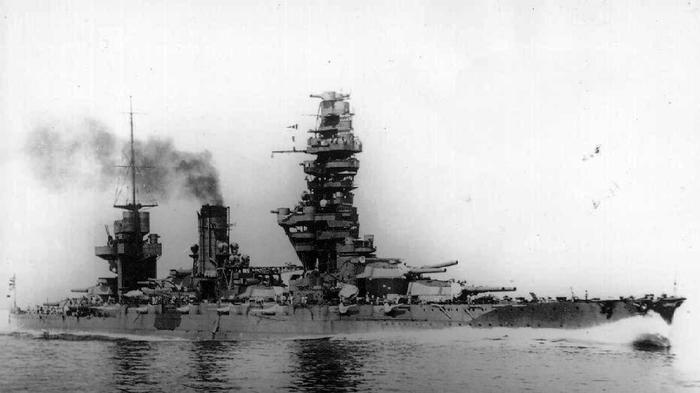

Линейный корабль Fuso, не ранее 1933 года

Тактико-технические характеристики

Новый проект был разработан менее чем за год. На линкоре сохранили 356-мм орудия главного калибра, но за счёт снижения мощности турбин (следовательно, и их габаритов и массы) увеличили количество стволов с восьми до двенадцати, а также усилили бронирование.

Несмотря на закрепившееся за линкорами типа Fuso ироничное прозвище «белые самураи», намекавшее на их европейское происхождение, следует признать, что японским военным корабелам, не имевшим серьёзного опыта в проектировании и строительстве крупных надводных кораблей, потребовалось всего четыре года, чтобы спроектировать и ввести в строй сильный линкор вполне оригинальной конструкции.

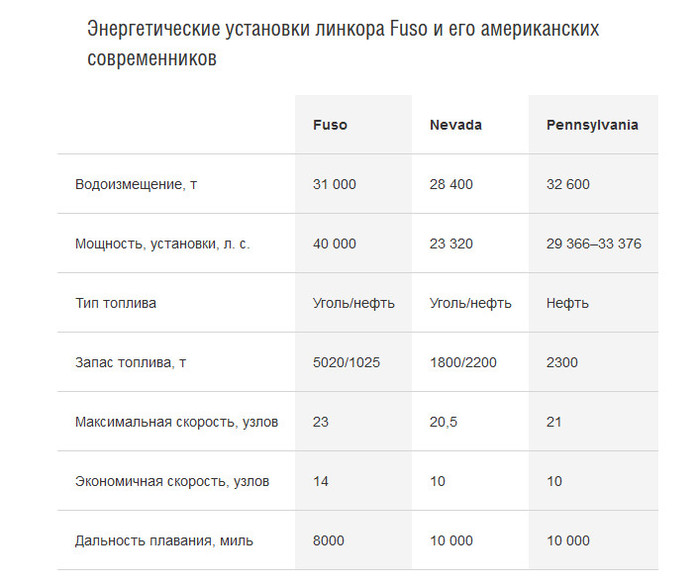

Энергетическая установка

Четырёхвальная энергетическая установка линкора состояла из четырёх паровых турбин «Браун-Кертис» и двадцати четырёх паровых котлов «Миябара». Линейный корабль Fuso превосходил своих американских современников как по скоростным характеристикам, так и по экономичности (за счёт более интенсивного использования дешёвого угля вместо дорогой нефти).

Вооружение

В качестве основного артиллерийского вооружения на линкоре Fuso использовались двенадцать 356-мм орудий типа «41-shiki 36cm» с длиной ствола в 45 калибров (японская версия английских 356-мм орудий, импортированных для установки на крейсерах типа Kongo) с боекомплектом 90 снарядов на каждое орудие. Угол возвышения составлял от 0 до + 30 градусов, что обеспечивало дальность стрельбы в 27 800 м. Живучесть ствола составляла 280 выстрелов. Орудия были установлены в шести двухорудийных башнях (две носовые, две кормовые и две мидельные, одна из которых располагалась между дымовыми трубами, а вторая – между задней дымовой трубой и мачтой).

Вид на кормовую надстройку и 356-мм носовые башни главного калибра линкора

Размещение башен главного калибра является спорным элементом конструкции японского линкора. Мидельные башни, находившиеся между элементами надстройки, имели узкий сектор обстрела, и их пороховые газы оказывали разрушительное воздействие на неё. В отличие от американцев, японцы не рискнули или не смогли вооружить новые линкоры трёхорудийными башнями, отдав предпочтение более распространённым двухорудийным (к 1914 году большая часть дредноутов имела именно двухорудийные башни, считавшиеся более живучими и простыми в обслуживании). В результате японский линкор несколько уступал американским современникам по возможностям ведения огня в нос или корму.

При проектировании линкора Fuso инженеры отказались от применённой на крейсерах типа Kongo сомнительной практики установки 76-мм артиллерии противоминного калибра, ограничившись размещёнными в казематах шестнадцатью 152-мм орудиями с длиной ствола в 50 калибров. Сектор обстрела по горизонтали составлял 130 градусов, угол наведения по вертикали – от 0 до +15 градусов (дальность стрельбы – 14 100 м), а живучесть ствола – примерно 500–600 выстрелов. У историков нет единого мнения о дате появления на линкоре зениток – у одних авторов четыре 80-мм орудия указываются в составе первоначального вооружения линкора, у других же речь идёт о пяти 76,2-мм орудиях, установленных в 1918 году. Предположительно, 76,2 означает фактический орудийный калибр в мм, а 80 мм – это неверное понимание японского обозначения данного орудия как восьмисантиметрового (например, 356-мм орудия главного калибра маркировались как 36-см, а 152-мм – как 15-см). Японская артиллерия среднего калибра существенно превосходила более многочисленную, но менее мощную 127-мм артиллерию американских линейных кораблей (на линкорах типа Nevada – по 21 орудию; типа Pennsylvania – по 22 орудия). На линейных кораблях типа Fuso сохранили мощное торпедное вооружение из шести 533-мм подводных аппаратов, что по меркам 1912 года уже казалось явным анахронизмом.

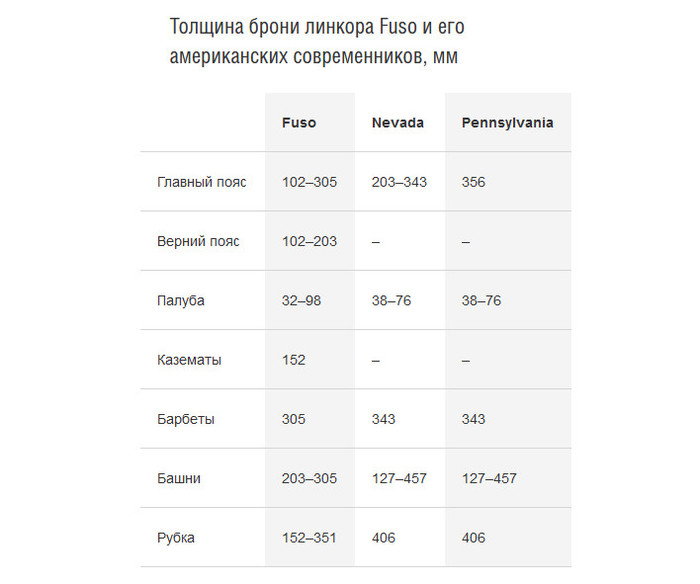

Бронирование

Общая масса брони линкора Fuso была увеличена по сравнению с крейсерами типа Kongo примерно на 2000 т (до 8588 т). Основным элементом вертикальной защиты являлся главный броневой пояс, прикрывавший энергетическую установку и артиллерийские погреба (толщина у ватерлинии – 305 мм с постепенным снижением (ниже ватерлинии – до 102 мм; по направлению к оконечностям – сначала до 203 мм, а затем до 102 мм). Выше главного пояса располагался верхний пояс (толщина в средней части – 203 мм; в оконечностях – 102 мм). Толщина брони казематов составляла 152 мм, барбетов – 305 мм, башен главного калибра – 203–305 мм, носовой рубки – 152–351 мм, кормовой рубки – 152–235 мм. Толщина крыши башен была увеличена с 75 до 115 мм. Не совсем раскрытым остаётся вопрос о толщине палубной брони. В данном случае, как правило, приводятся цифры 31–51 мм, но в ряде источников (например, в книге А. Е. Тараса «Энциклопедия броненосцев и линкоров») толщины брони указываются в диапазоне от 32 до 98 мм. Вероятно, горизонтальная защита над машинными и котельными отделениями на Fuso была двухэшелонной с общей толщиной до 98 мм (подобно бронированию крейсеров типа Kongo).

В отличие от японцев, американцы использовали так называемую «французскую» систему бронирования (также известную под названием «всё или ничего»). Её особенностями были больший по высоте и глубже уходивший под воду главный броневой пояс, одна бронепалуба, расположенная над верхней кромкой главного броневого пояса, а также отсутствие верхнего броневого пояса. «Французская» система бронирования была более эффективной при ведении боя на больших дистанциях (в частности, она обеспечивала защиту подводной части корабля от снарядов, попадавших в воду под большим углом с недолётом в 10–15 м). В то же время, незащищённые сверху борта были уязвимы для фугасных снарядов любого калибра.

Для обеспечения непотопляемости линкоров типа Fuso корпус каждого из них разделили на 737 герметичных отсеков (574 отсека ниже и 163 отсека выше броневой палубы), что положительно сказалось на их живучести. Так, в ходе сражения в заливе Лейте 23–26 октября 1944 года линкор Yamashiro сохранил ход около 15 узлов даже после попадания двух американских торпед и, несмотря на полученные позднее множественные попадания 356- и 406-мм снарядов, сумел выйти из боя (корабль был окончательно остановлен и затонул только после попадания ещё двух торпед с американского эсминца Newcomb).

Линейный корабль Fuso до модернизации

Линейный корабль Fuso после модернизации

Боевая служба во время Первой мировой войны

Участие японского флота в Первой мировой войне ограничилось блокированием германского порта Циндао и имитацией участия в погоне за германской эскадрой графа фон Шпее (оба события датируются 1914 годом). Линкор Fuso, вступивший в строй в ноябре 1915 года и включённый в состав 1-й дивизии 1-го флота, не успел принять участия в этих «ярких» событиях, занимаясь лишь патрулированием побережья Китая. Двумя годами позже вступление США в союз с Великобританией и Францией, а также революция в России снизили важность линейного флота постоянной готовности. Для экономии средств, необходимых для финансирования сухопутных операций в российском Приморье и Сибири, линкор Fuso, являвшийся в 1917–18 годах флагманом дивизии, был выведен в резерв (в рамках новой программы линейного флота «8+8» его предполагалось вывести из боевого состава к 1928 году). Однако в результате подписания Вашингтонского морского соглашения 1922 года линкор решили оставить в составе флота и модернизировать с целью усиления его броневой защиты. В 20-х годах Fuso использовался, в основном, в качестве учебного корабля (в 1923 году он также принимал участие в спасательной операции после сильного землетрясения в Канто). Модернизация линкора производилась в два этапа (с апреля 1930 по май 1933 года и с сентября 1934 по февраль 1935 года) и имела много общего с модернизацией линейных крейсеров типа Kongo, что неудивительно с учётом схожести этих двух проектов.

Модернизация

Оценивая модернизацию линейных кораблей типа Fuso, большинство специалистов сходится во мнении, что «из старых корпусов конструкторы выжали всё, что можно, и даже более того».

Схема линейного корабля Fuso, не позднее начала 1944 года

Энергетическая установка

В ходе модернизации 1934–35 годов была произведена полная замена энергетической установки – вместо четырёх турбин и двадцати четырёх паровых котлов со смешанным топливом были установлены четыре турбозубчатых агрегата «Канпон» и шесть нефтяных котлов. Как следствие этого мощность установки увеличилась почти вдвое (до 76 800 л. с.), что позволило, несмотря на существенно возросшее водоизмещение, повысить максимальную скорость хода до 24,7 узла и дальность плавания до 11 000 миль (при скорости в 16 узлов и запасе топлива в 5100 т).

Бронирование

Основные усилия корабелов в ходе модернизации системы бронирования были направлены на усиление противоминной и горизонтальной защиты. Линкор оборудовали булями (в результате чего его ширина увеличилась на 4,3 м), установили 76-мм продольные броневые переборки ниже ватерлинии и довели толщину брони палубы до 76–152 мм (одновременно с этим броня рубок была уменьшена до 152 мм).

Испытания систем контрзатопления и водоотлива линейного корабля Fuso. Курэ, 20 апреля 1941 года

Вооружение

В ходе модернизаций максимальный угол возвышения 356-мм орудий главного калибра был увеличен до +43 градусов, что повысило дальность стрельбы до 17 миль (31,5 км). Интересно, что третья (первая мидельная) башня главного калибра на линкоре Yamashiro сохранила своё первоначальное походное положение «орудиями к корме», а башню на Fuso развернули орудиями к носу (часть авторов утверждает обратное, но чертежи подтверждают разворот орудий именно на Fuso). Количество 152-мм орудий было сокращено до четырнадцати (демонтированы два носовых орудия), а их максимальный угол возвышения – увеличен до +30 градусов.

В 1927–28 годах на линкоре установили шесть 80-мм зенитных орудий с длиной ствола в 40 калибров. По одним данным, они были установлены дополнительно к уже существовавшим четырём орудиям, по другим – количество зенитных орудий было доведено до шести. В 1930–33 годах с Fuso демонтировали 80-мм орудия и установили четыре спаренные 127-мм зенитные установки, а также восемь спаренных 25-мм зенитных автоматов. В 1944 году количество зенитных автоматов довели до тридцати семи стволов (по другим данным, дополнительные автоматы были установлены одновременно с радаром в период с 18 по 24 июля 1943 года). Существует также версия об увеличении количества 25-мм стволов до девяноста пяти (с учётом наличия 94 или даже 118 25-мм автоматов на линкорах Kongo и Haruna эта гипотеза не кажется фантастической). В ходе довоенных модернизаций с линкора удалили торпедные аппараты и вооружили его гидросамолётами. Первый самолёт появился на линкоре в 1924 году (для взлёта использовалась площадка, установленная на крыше второй носовой башни главного калибра).

Площадка для взлёта самолётов на второй башне главного калибра линейного корабля Fuso, не позднее 1930 года

В 1930–33 годах площадку перенесли на третью (первую мидельную) башню и увеличили количество гидросамолётов до трёх (изначально на кораблях базировались бипланы Nakajima E4N2, в 1938 году они были заменены на Nakajima E8N2). В 1940–41 году на линкоре смонтировали катапульту и, по некоторым данным, оборудовали ангар для гидросамолётов (с 1942 года на кораблях базировались бипланы Mitsubishi F1M).

Линейный корабль Fuso на испытаниях после модернизации, 10 мая 1933 года

Боевая служба во время Второй мировой войны

Линейный корабль Fuso принимал активное участие в событиях Второй мировой войны, но исключительно на вторых ролях. Так, 8 декабря 1941 года, линкор в составе 2-й дивизии 1-й флотилии прикрывал авианосцы, атаковавшие Пёрл-Харбор. В апреле 1942 года корабль участвовал в безуспешной охоте на авианосцы, с которых стартовали самолёты для «рейда Дулиттла» (первого американского авианалёта на Токио).

После прохождения планового ремонта Fuso использовался в качестве учебного корабля (с 15 ноября 1942 по 15 января 1943 года). Вспомогательная роль была отведена линкору и в его последней битве, известной как сражение в заливе Лейте, или Филиппинское сражение. К середине 1944 года японское командование окончательно убедилось, что попытка захвата американцами Филиппин, Тайваня или островов Рюкю, которая рассечёт империю на две части и отрежет метрополию от источников нефти, – вопрос нескольких ближайших месяцев. Для противодействия американцам был разработан амбициозный план «Сё» («Победа»), предполагавший использовать часть японского флота в качестве приманки для американских авианосцев, в то время как основные силы флота уничтожат корабли поддержки и изолируют американский десант. Для авиационной поддержки японского флота предполагалось использовать остатки палубной авиации (116 самолётов), около 200 самолётов базировавшихся на Филиппинах 1-го воздушного флота и 4-й воздушной армии, а также 196 самолётов 2-го воздушного флота с аэродромов островов Тайвань и Кюсю. Роль приманки отводилась линкорам-систершипам Fuso и Yamashiro. В теории план выглядел неплохо, но основным препятствием на пути к его реализации являлось огромное американское превосходство в небесах, на воде и под водой.

План «Сё» был введён в действие после получения 17 октября 1944 года разведданных о планирующейся американской высадке на Филиппины (фактически высадка произошла 20–22 октября). В соответствии с планом, удар по десанту предполагалось нанести силами выдвигавшейся из Малайи, с Борнео и китайского моря 1-й ударной (Центральной) группы вице-адмирала Такео Куриты в составе 2 сверхдредноутов, 3 линкоров, 12 крейсеров и 15 эсминцев. Для отвлечения американских сил предполагалось использовать вышедший с Лусона 3-й флот (известен как Северная группа) вице-адмирала Исабуро Одзавы в составе 4 авианосцев (108 самолётов), 2 линкоров, 3 крейсеров и 8 эсминцев, а также группу «С» (известна как Южная группа) вице-адмирала Сёдзи Нисимуры в составе линкоров Fuso и Yamashiro, крейсера Mogami и 4 эсминцев. Поддержку Южной группе должна была оказывать вышедшая с островов Рюкю 2-я ударная группа адмирала Киехиде Симы в составе 2 крейсеров и 4 эсминцев (по другим данным – 5 крейсеров и 8 эсминцев). По плану Южная группа, двигаясь на юго-восток и восток, должна была пройти пролив Суригао между островами Минданао и Лейте. В ночь на 25 октября группа вошла в пролив Суригао, где столкнулась с превосходящими силами американского 7-го флота под командованием адмирала Дж. Б. Олдендорфа (6 линейных кораблей, 8 крейсеров, 28 эскадренных миноносцев и 39 торпедных катеров). Кроме подавляющего превосходства американцев в огневой мощи, на их стороне была география – движение японских кораблей в узком проливе Суригао (ширина у южного входа – 12 миль) создавало почти идеальные условия для использования против них торпедного оружия.

Гибель

Описания последнего сражения и гибели линейного корабля Fuso различными авторами существенно отличаются в деталях. Японские корабли были обнаружены ещё на подходе к проливу и 24 октября 1944 года в 9 часов 18 минут атакованы группой палубных самолётов с американского авианосца Franklin. По наиболее распространённой версии, в налёте приняли участие торпедоносцы TBF Avenger, пикирующие бомбардировщики SB2C Helldiver и палубные истребители F6F Hellcat (всего – 27 самолётов). Бесспорным является факт попадания в Fuso двух бомб: одна бомба, попавшая в квартердек, пробила верхнюю палубу и взорвалась в кают-компании, вторая – разрушила катапульту и вызвала пожар авиационного бензина в находившихся рядом танках, который уничтожил гидросамолёты линкора. По одним данным, потери среди личного состава оказались незначительными, а пожар был потушен за 45 минут, по другим же – взрывы привели к многочисленным жертвам среди личного состава расчётов палубной зенитной артиллерии. С учётом того, что ни советская «История Второй мировой войны 1939–1945», ни «Всемирная история войн» Р. Эрнеста Дюпюи и Тревора Н. Дюпюи вообще не упоминают об авианалёте, предпочтительнее выглядит версия о незначительных жертвах и разрушениях.

По версии «Истории Второй мировой войны 1939–1945», первую атаку японских кораблей собственно в проливе провели американские торпедные катера (атака завершилась безрезультатно). По версии авторов «Всемирной истории войн» Р. Эрнеста Дюпюи и Тревора Н. Дюпюи, «ведущие разведку торпедные катера обнаружили движущуюся в кильватерном строю группу вице-адмирала Сёдзи Нисимуры». Остальные источники просто констатируют факт открытия линкором Fuso огня по неустановленной цели, в ходе которого был случайно повреждён крейсер Mogami. Около 2 часов 00 минут японские корабли были атакованы американскими эсминцами. По одним данным, американцы произвели два залпа, по другим – выпустили 27 торпед. Столь же неоднозначно оцениваются и результаты атаки. По версии «Всемирной истории войн», атака привела к гибели четырёх японских эсминцев. Остальные источники говорят о трёх эсминцах (в общепринятой версии эсминец Asagumo был уничтожен позднее артиллерийским огнём линкоров и крейсеров, по советской же версии он вообще уцелел). В описании судьбы крейсера Mogami источники вновь единодушны – он был тяжело повреждён артиллерией и затонул позднее в результате ударов авиации. В линкор Fuso попали две торпеды с американского эсминца Melwin (чаще всего фигурирует время 3 часа 09 минут). По одним данным, линкор затонул приблизительно через 40 минут в интервале между 3 часами 38 минутами и 3 часами 50 минутами 25 октября 1944 года. По другим – корабль разломился на две части не позднее 3 часов 50 минут в результате взрыва боекомплекта в одной или двух мидельных башнях главного калибра. По одной версии, взрывов было три («два слабых и один громкий» в 3 часа 38 минут) по другой – раздался один «мощный взрыв с выбросом огромного форса пламени» (в 3 часа 35 минут). При этом две половины корабля ещё довольно долго держались на воде. Поскольку из приблизительно 1900 членов экипажа в итоге выжило не более десяти (несколько десятков моряков с Fuso погибли вместе с подобравшим их эсминцем Asagumo), установить точную картину гибели линкора, видимо, уже не удастся. Филиппинское морское сражение, стоившее Японии 4 авианосцев, 3 линкоров, 6 тяжёлых и 4 лёгких крейсеров, 11 эсминцев, подводной лодки, почти 500 самолётов и жизней 10 500 моряков и лётчиков, стало не только «лебединой песней» Императорского флота, но и крупнейшим морским сражением в мировой истории. В битве участвовали 282 корабля (в том числе 216 американских, 2 австралийских и 64 японских), 143 668 американцев и австралийцев и 42 800 японцев. Показательно, что первые собственно японские дредноуты Fuso и Yamashiro погибли именно в этом сражении, во время которого японцы в последний раз во Второй мировой войне имели пусть призрачные, но шансы на победу.

При всём уважении к боевым характеристикам линкоров типа Fuso, подобные корабли устарели с развитием авиации и превратились скорее в символ, чем в реальную силу военно-морского флота – как справедливо отмечал японский адмирал Ямамото, «сто разъярённых пчёл уничтожат любую змею»…

Источник warspot.ru

Расспросил о войне. Той самой…

Некое новое оборудование понадобилось нашей конторе.

Отыграли конкурс, выиграла новая для нас организация, инженер приехал монтировать.

Познакомились. У него отчество – Тадеушевич.

Мне же все интересно. Спросил:

- Отец – поляк? А откуда родом?

Оказалось, - отец его 1920 года рождения. Семья поляков – жили в Каменец-Подольском, но войну провели в Виннице.

Я – как всегда в подобных случаях, - давай расспрашивать, что ему отец рассказывал про войну.

Слово за слово – за работой он пересказал, как отец дважды спас младшую сестру от отправки в Германию. Но сначала – про начало войны.

Войну Тадеуш Яцковский встретил в Мариуполе, неся срочную службу в саперном батальоне. С приближением немцев они заминировали практически все портовые сооружения – ждали команды на подрыв. Но команду так и не получили. А когда немцы совсем уже близко были, то и все командиры куда-то подевались.

Предоставленные сами себе, срочники рассеялись по окрестностям.

Тадеуш отправился пешком домой.

Жить чем-то надо – устроился слесарем в депо.

Сестре было 17, и её загребли на отправку в Германию.

Толпа эта, ждущая эшелона, под охраной стояла вдоль путей.

У Тадеуша, как и у других железнодорожных рабочих, была опознавательная повязка на рукаве.

С этой повязкой он прошел через охрану, нашел в толпе сестру, нацепил ей на рукав свою повязку, и отправил домой. Сам – куда теперь – остался.

Погрузили их в теплушку.

Окно замотано колючей проволокой.

А у него с собой были кусачки и напильник.

На каком-то перегоне открыли окно теплушки, и на тихом ходу почти все, кто были в вагоне, повыпрыгивали и сбежали.

Вернулся домой.

Через какое-то время сестра снова попала в облаву. В этот раз всю пойманную молодежь собрали где-то за городом.

Тадеуш, не имея возможности что-то конкретное запланировать, но зная, что вот-вот их должны отправлять, пошел к этому сборному пункту.

На грунтовой дороге застрял грузовик, его пытались вытолкать немецкие солдаты.

А вдали виднелась приближающаяся колонна этой самой молодежи, которую вели уже на станцию.

Тадеуш начал помогать немцам выталкивать из грязи машину. Когда колонна проходила мимо них, он высмотрел сестру, выхватил её из строя, подсадил в кузов и велел лечь.

Немцы рядом с ним никак на это не реагировали.

Когда колонна отдалилась, Тадеуш с сестрой ушли тоже. Немцы им не препятствовали.

После освобождения Винницы Красной Армией, Тадеуш был призван вновь, и до конца войны служил связистом в истребительно-противотанковом полку.

В 1944 году награжден медалью «За отвагу». «…за то, что в боях на подступах к городу Станислав под огнем противника отремонтировал 3 радиостанции, корректировал огонь 2-х батарей, обеспечивал радиосвязью с вышестоящими штабами, из личного оружия убил 2 немцев». (Выписка из приказа на «Память народа».)

...

Я посоветовал инженеру записать всё, что помнит из рассказов отца. Записать если не для публикации, то для передачи детям-внукам. Он обещал.

Взгляд изнутри - Бронхиальная астма

Привет, дорогие пикабушники!

Темой сегодняшнего разбора станет такое заболевание, как бронхиальная астма. Будучи известным много веков, оно не только не теряет актуальности в наши дни, а и прибавляет в ней. Для понимания важности данной темы достаточно сказать, что бронхиальная астма - это одна из важнейших проблем человечества с медико-социальной стороны. Этой болезнью страдают около 300 миллионов человек по всему миру и это число неуклонно растет год за годом в большинстве стран. Ежегодно, только от бронхиальной астмы, по всему миру умирает около 250 000 человек.

Бронхиальная астма - это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое связано с иммунной реакцией организма, повышенной реактивностью бронхов (повышенной чувствительностью бронхов к различным веществам, способным на них влиять) и обратимой бронхообструкцией (сужением просвета бронха). Проявляется это заболевание эпизодическими приступами удушья, кашля, свистящих хрипов и ощущением сдавливание грудной клетки, возникающих, как следствие бронхоспазма.

Бронхиальная астма делится на 2 основных группы, в зависимости от первичного провоцирующего фактора:

Аллергическая - форма, которая развивается у большинства людей, заболевших в молодом возрасте и связана с наследственным или персональным аллергическим заболеванием, чаще всего - это аллергический (вазомоторный) ринит, полинозы, различного рода высыпания на коже, по типу крапивницы, экзема.

Неаллергическая - это форма, при которой в истории заболевания нет указания на аллергические заболевания, кожные пробы с аллергенами отрицательны, а уровень IgE (класса иммунных клеток - антител, специфичного для аллергических реакций) в крови находится в пределах нормы.

Важно отметить, что пусковым механизмом для любой формы является наследственная или приобретенная гиперчувствительность (гиперреактивность) бронхов.

Основными раздражителями, вызывающими гиперчувствительность бронхов и дестбаилизирующий метаболизм тучных клеток являются:

1. Фармакологические раздражители, самым типичным из которых является **аспирин**

2. Факторы окружающей среды.

3. Производственные отходы.

4. Инфекции (в первую очередь - вирусы)

5. Физическая нагрузка.

6. Эмоциональные факторы

7. Курение

Большинство аллергенов, вызывающих астму, находятся в воздухе и для того, что бы возникла гиперчувствительность колличество аллергенов и время контакта с ними должны быть очень высокими. Однако, после достижения определенного порогового значения, когда гиперреактивность уже развилась, в дельнейшем будет достаточно и минимальной, даже следовой дозы для возникновения приступа.

Одна из ключевых ролей в развитии бронхиальной астмы в нашем организме отведена тучным клеткам.

Тучные клетки - это иммунные клетки, являющиеся одним из рубежей защиты нашего организма от чужеродных агентов.В тот момент, когда в наш организм впервые попадает чужеродное вещество (в нашем случае - это аллерген, являющийся для нас чужеродным антигеном), иммунная система начинает вырабатывать специфические для этого антигена антитела - IgE (иммуноглобулин), затем IgE прикрепляется к специальному участку тучных клеток, где и сидят, в ожидании нападения.

Если говорить просто, то можно представить тучные клетки в виде мешочка с различными (гистамин, серотонин, гепарин и др. ) биологически активными веществами, которые провоцируют воспаление и участвуют в иммунном ответе. В норме тучные клетки не попадают в системный кровоток и не циркулируют по организму.

Тучные клетки обнаруживаются во множестве тканей нашего организма, но самое большое их количество там, где наш организм соприкасается с внешней средой (коже, слизистых оболочках носовой и ротовой полости, легких, бронхов и в конъюнктивах).

И уже при следующем контакте с аллергеном он связывается с IgE, тем самым вызывая дегрануляцию тучных клеток (прорыв мешочка), чей метаболизм был искажен (возникает избыточная выработка факторов воспаления) описанными раздражителями и выделение всех этих биологически активных веществ, которые опосредованно, через специальные рецепторы, действуют на слизистую бронхов и их гладкую мускулатуру, а так как они гиперреактивны, то начинается бурный ответ на стимуляцию с их стороны, который проявляется тотальной бронхообструкции, вызванной бронхоспазмом, отеком и воспалением слизистой оболочки бронхов и повышенной выработки бронхиальной слизи.

В тоже время, со стороны самого больного мы наблюдаем это, как приступ удушья, свистящее дыхание, ввиду сложности прохждения воздуха по суженным бронхам, ощущения сдавливание грудной клетки, как следствие невозможности полноценного вдоха, развивается гипоксемия ( недостаток кислорода в крови ).

Механизм развития неаллергической астмы очень схож с аллергической, с отличием в том, что взаимодействует с тучными клетками не аллерген, а иные раздражающие факторы (техногенные, экологические и т.д.)

В дальнейшем это воспаление становится хроническим, что приводит к постепенному повреждению эпителия бронхов, увеличению массы гладкой мускулатуры бронхов, следствием чего является возможное усиление спазма со временем и в целом изменения строения бронхов (ремоделирование).

Бронхиальная является заболеванием, сильно ухудшающим качество и ограничивающим жизнь больного, особенно, при отсутствии должного контроля, но в случае правильного и своевременного лечения, больной может жить полноценной и радостной жизнью, получая от нее удовольствие. И помните, что лечение - это всегда командный процесс, в котором ни один из участников не сможет сделать ничего, без отдачи от второго.

Больше разборов и интересной информации из мира медицины можно найти в моем телеграм канале: t.me/DocEducation

Доверяйте своим врачам, всем добра и будьте здоровы!