История Римской Испании началась в ходе Второй Пунической войны, когда в 218 году до Р. Х. римляне под командованием Публия Корнелия Сципиона высадились в греческой колонии Эмпорион, чьи руины можно и по сей день лицезреть в северо-восточной Испании. Завоевание полуострова оказалось не самым простым делом и завершилось уже после трансформации Республики в Империю: в 19 году уже ОТ Рождества Христова.

С тех пор прошло несколько столетий. За это время Хиспания (Hispania), как называли полуостров римляне, стала регионом колоссальной важности. В первую очередь Империю интересовали недра Пиренейского полуострова, однако помимо этого земля оказалась весьма подходящей для многих отраслей сельского хозяйства и ремёсел, будь то виноградарство или же выращивание оливок. И я уж даже не говорю о том, что Испания славилась своим гарумом - экзотическим рыбным соусом, готовившимся путём ферментации рыбьих внутренностей и обладавшим запахом, сравнимым с запахом современных рыбных соусов некоторых стран Юго-Восточной Азии, особенно Вьетнама.

Земля Иберии (ещё одно древнее название полуострова) оказалась не менее щедра на незаурядных личностей. Здесь родились будущие императоры Траян и Адриан, при которых Римская Империя достигла пика своего могущества. Здесь же родился и последний единоличный римский император Феодосий, коего впоследствии будут называть Великим. Не только императоры рождались на этой земле. Например, Сенека, один из величайших римских поэтов-стоиков, сам был уроженцем Кордубы (совр. Кордова, Испания).

Увы, любому благополучию рано или поздно приходит конец. Римской Испании, как и всей остальной Империи, был положен как рассвет, так и закат. Именно кончине Римской Испании и посвящается данная статья.

Руины гарумного “завода” в Баэло Клаудиа, что на самом юге Испании

____

Положение Империи в Испании на конец IV века

В правление императора Диоклетиана и его коллег по т. н. “тетрархии”, а также сменившего их всех Константина I Великого страна пережила серьёзную реорганизацию своих провинций. Старшему императору в своё время пришла в голову идея разделить имеющееся число провинций для упрощения сбора налогов и набора войска. Была и другая причина скорее политического характера: Империя недавно пережила т. н. “кризис III века”. Дабы разорвать порочный круг из амбициозных и могущественных провинциальных военачальников, постоянно объявлявших себя императорами, и были разделены существующие провинции на более мелкие образования. Так Диоклетиан надеялся избежать сосредоточения чрезмерного могущества в руках местных чиновников и офицеров. Справедливости ради, Диоклетиан не был первым, кому пришла в голову такая идея

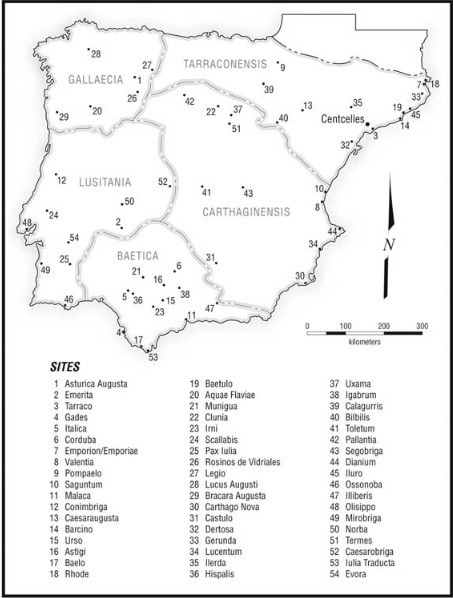

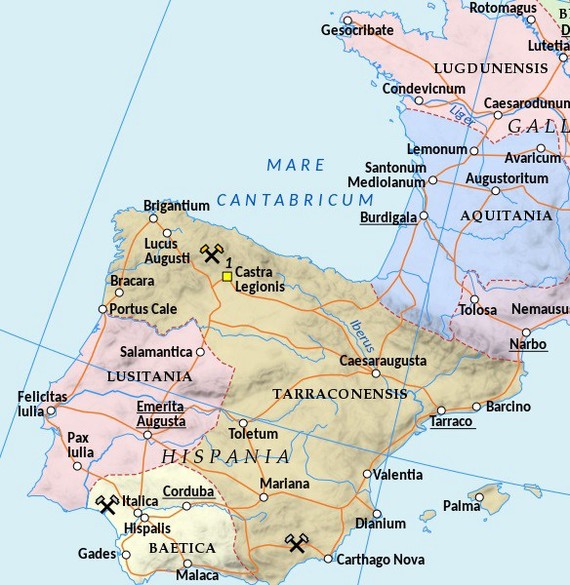

Не избежала деления и Испания. В правление тетрархов испанские провинции, а также кусочек Северной Африки и Балеарские острова вошли в так называемый Испанский диоцез (dioecesis Hispaniae), который, в свою очередь, входил в преторианскую префектуру Галлии (praefectura praetorio Galliarum). Сама Иберия оказалась поделена на 5 провинция: Галисия (Gallaecia), Тарракон (Tarraconensis), Лузитания (Lusitania), Карфагеника (Carthaginensis) и Бетика (Baetica). Точные границы членов этого квинтета вы можете лицезреть на карте ниже.

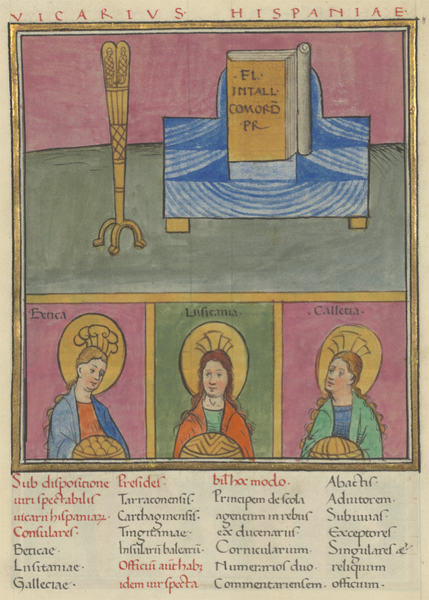

Административной столицей новой структуры стала Эмерита-Августа (совр. Мерида, Испания), а руководил всем этим безобразием специальный чиновник в чине викария (vicarius Hispaniarum), первым из которых стал некий Агрикола в 289 году. Должность викария по своей важности была довольно неопределённой. В римской табели о рангах викарий был закинут довольно высоко и был подотчётен лишь префекту претория и императору, однако последние двое вполне могли связываться со своими мелкими подчинёнными через голову главы диоцеза. Также порой действовали и подчинённые, обращаясь к императору или префекту, минуя викария. Вполне может статься, что такое обособленное положение викария могло сказаться на событий 408 года, о которых речь пойдёт в своё время.

Помимо викария, управлявшего Испанским диоцезом, наличествовали наместники, отвечавшие за отдельные провинции. Так, у Бетики, Лузитании и Галисии наместники именовались консулярами (Consularis), а в Карфагенике и Тарраконе (заодно на Балеарских островах и в подконтрольной испанскому викарию части Африки)— президами ( praesides).

Этот отрывок из Notitia Dignitatum посвящён как раз Испанскому диоцезу

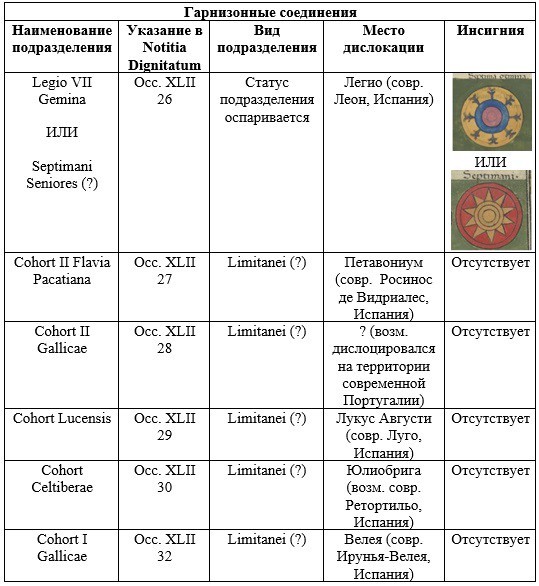

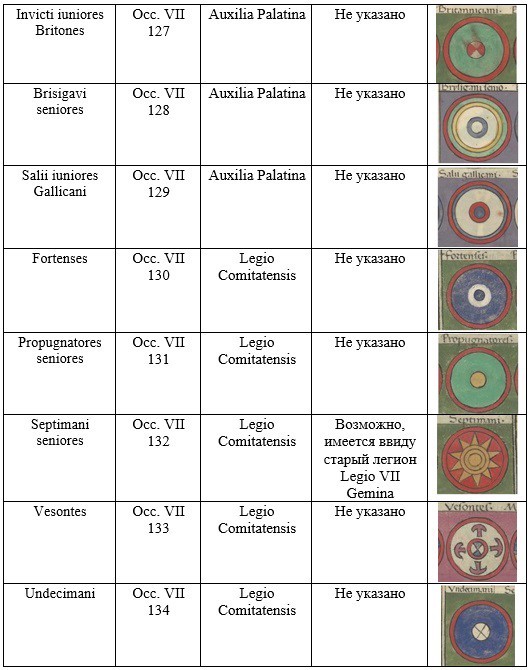

Покончив с гражданской структурой, обратимся к структуре военной. Здесь также нашим основным источником служит Notitia Dignitatum (далее — ND). В данном случае нас интересуют “западные” главы ND, а конкретно — 7-я (в дальнейшем — Occ. VII) и 42-я (Occ. XLII) главы. Начнём НЕ по порядку и откроем сначала главу Occ. XLII. В этом списке, как и в порождённом им моей таблице присутствуют как довольно известный VII Парный Легион (Legio VII Gemina или, если цитировать ND — septima gemina), так и несколько когорт, которые все вместе подчинялись магистру пехоты.

Статус этих гарнизонных войск в точности неизвестен. Ранее все указанные в таблице подразделения причисляли к т. н. лимитанам (limitanei), солдатам, служившим на границе (лимесе) Империи. Вот только в Испании в силу её расположения никакого лимеса в привычном понимании (в стиле какого-нибудь Вала Адриана) не было отродясь, как не было до позднего периода и дуксов (duces), призванных командовать лимитанами. Учитывая наше незнание термина для обозначения подобных гарнизонов, я всё-таки именую лимитанами почти все указанные соединения, однако ставлю знак вопроса.

Отдельный вопрос — статус VII Парного Легиона. Этот легион имеет довольно богатую историю, начинающуюся с 74 года от Р. Х. Проблема в том, что его активность на рубеже IV-V веков не просматривается от слова “совсем”, кроме краткого упоминания в ND.

Помимо этого, в той же ND, но уже в списке испанских полевых войск упоминаются некие Septimani seniores, которые в силу своего названия также являются фактически неким VII Легионом. Вполне может статься, что в какой-то момент VII Парный был разделён на несколько частей, одна из которых осталась прохлаждаться в гарнизоне Легио, а другая составила часть полевой армии в Испании.

Список гарнизонных частей Римской Испании

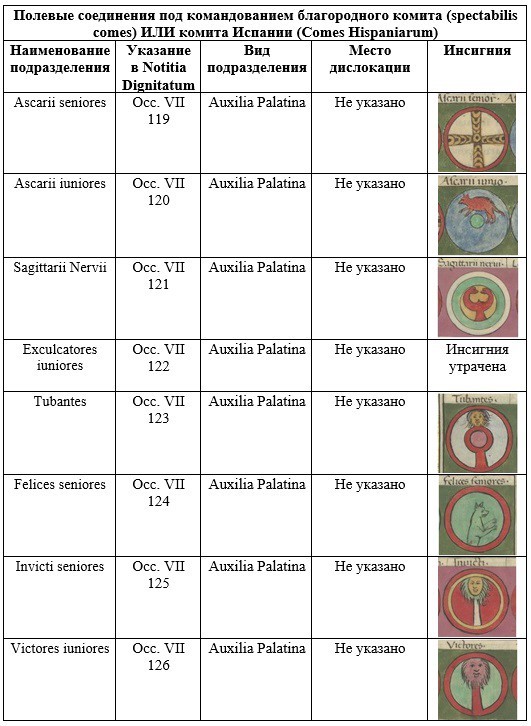

Теперь же нам следует вернуться к главе Осс. VII. После недолгих поисков нам открывается список подразделений, служивших под командованием некоего “высокородного комита” (Spectabili comite). Таблица, представленная ниже, являет собой мою кальку с соответствующего раздела ND, как, впрочем, и предыдущая таблица. Этот раздел, надо сказать, чуть более удобоварим, чем “гарнизонная” часть, хотя тоже оставляет несколько вопросов. Одно из важнейших отличий от предыдущего списка заключается в том, что здесь мы чётко представляем, с кем имеем дело. Здесь всё предельно ясно: 11 частей ауксилий палатина (Auxilia Palatina) и 5 комитатов (Legio Comitatenses), элитных пехотных и “простых” пехотных подразделений, соответственно.

Также ND радует нас на инсигнии. Только Экскулаторы (Exculatores iuniores) по каким-то причинам остались без своего отличительного знака.

Однако на этом приятности заканчиваются и нас снова окружает “туман войны”. Во-первых, как можно заметить в самом начале таблицы, я даю сразу два именования командира всех этих сил и не от хорошей жизни. Дело в том, что у нас нет никаких свидетельств того, что должность комита Испании (comes Hispaniarum) в её военном значении существовала на рубеже IV и V веков, а первым комитом, о котором нам что-то известно, станет Астерий аж в 419 году. Отсутствие “собственного” комита в Испании на момент написания ND наводит на мысль, что все эти полевые силы явились сюда значительно позднее. В самом деле: за каким чёртом в относительно мирной Испании нужны были 16 подразделений полевой армии, которые в сумме образовывали собой армию численностью около 11 тысяч человек? С периодически хулиганившими на севере Иберии племенами астуров, кантабров и васконов вполне себе справлялись VII Парный Легион и прочие гарнизонные отряды.

Совсем другая картина вырисовывается, если вспомнить, что в 406 году подняли мятеж романо-бриттские легионеры. Их восстание, начавшееся в родной Британии, со временем перекинулось на Галлию и Испанию. Судьба гарнизонных подразделений, оказавшихся на пути смутьянов, доподлинно неизвестна. Может быть, они присоединились к мятежникам или же, напротив, были уничтожены в попытке лоялистов удержать Испанию. Если верно последнее, то очевидно, что полуостров оказался полностью без лояльных равеннскому правительству сил, что вынудило отправить на Пиренеи дополнительные силы, при этом рангом повыше, чем простые гарнизонные соединения, как “пропавшие без вести” VII Парный и остальные когорты.

Место дислокации и предыдущий боевой путь полевых частей нам известны довольно плохо. Впрочем, составители ND никогда не считали нужным указывать место штабов подобных частей и оные можно отследить обычно только тогда, когда основой для комитата послужил старый имперский легион с хорошо известной базой. Что до боевого пути, то нам известно лишь то, что оба подразделения Аскариев (Ascarii seniores и Ascarii iuniores) некогда служили на Востоке и лишь в дальнейшем были переброшены в Испанию. Я уже упоминал о возможной связи комитата Septimani seniores с VII Парным Легионом, но, увы, это лишь предположение.

Ещё можно упомянуть о возможной стрелковой специализации ауксилии Sagittarii nervii, учитывая их название (Sagittarii — стрелки) или о возможном британском происхождении ауксилии Invicti iuniores Britones, но всё это уже попахивает письмом на воде.

Полевые части Римской Испании

Вообще с описанием римских войск, расквартированных в Испании, существует пара нюансов. Первый заключается в том, что до узурпации Константина III это была исключительно мирная провинция, не требовавшая особо значительных сил. Ей удалось избежать потрясений III века , а в последний раз война приходила в Испанию едва ли не при императоре Галлиене, когда силы франков и алеманнов в 257 году прошлись смерчем по полуострову вплоть до южных берегов. В общем и целом, Испания являла собой островок неслыханного по меркам многих других провинций спокойствия. Посему там вполне хватало сил VII Парного (если он ещё существовал к тому времени) и указанных когорт из Occ. XLII. Соответственно, нужды в комитатах и и уж тем более ауксилиях палатина не было решительно никакой.

Существует ещё один нюанс, удивительным образом являющийся самодостаточным и в то же время проистекающий от первого. Нюанс сей глубоко личный. Дело в том, что Стилихон, фактический правитель Западной Империи на рубеже IV-V веков, был человеком, который с огромной неохотой делился своей практически неограниченной властью. И посему практически невозможно представить картину того, как Стилихон позволил бы какому-то простому комиту управлять таким аномальным количеством войск. В связи с этим есть немалое подозрение, что, что указанные в Occ. VII подразделения комитатов и ауксилий прибыли на Пиренеи не ранее 410-х годов, когда погиб Стилихон, а Испания оказалась перед необходимостью сдерживать варварские набеги. Ещё одним аргументом в пользу изначального отсутствия подразделений из Occ. VII является то, что указанные первыми же в данном списке подразделения Аскариев (Ascarii seniores и Ascarii iuniores) до 394 года совершенно точно служили на Востоке. Если вспомнить о крайне напряжённых отношениях Равенны и Константинополя в ходе регентства Стилихона, то представляется весьма сомнительным, что константинопольские сановники, через головы императоров Аркадия и Феодосия II правившие на Востоке, решили вот так запросто отправить на Запад целую россыпь подразделений или даже хотя бы два, если учитывать только Аскариев.

Подытоживая обе таблицы, можно сказать, что судьба Римской Испании отлично иллюстрируется структурой её войск. Провинция, что некогда обходилась незначительными гарнизонами, начиная с первого десятилетия V века оказалась перед лицом кризиса, как и вся Империя, что потребовало отправки более профессиональных солдат. Когда-то, во время правления императора Галлиена, враги уже устраивали бесчинства в Испании в середине III века. Но тогда порядок со временем удалось водворить. Теперь же Иберийский полуостров ожидали масштабные перемены.

_____

“Нулевая” стадия. Романо-бриттские смутьяны, 406–408 гг.

Для того, чтобы понять суть происходящего в Испании, нам предстоит на некоторое время отправиться в другие регионы Империи: Галлию и, особенно, Британию. Ещё в 406 году в последней восстали романо-бриттские полки, утомлённые тем, что правительство в Равенне было озабочено чем угодно, только не проблемами самой Британии. Есть даже мнение, основанное на резком прекращении чеканки монет, что не позднее 402 года на Альбион перестало поступать жалование. Если сочетать вероятное отсутствие денег с возобновившимися нападениями пиктов с севера и ирландцев с запада, то легко можно представить, до какого предела были напряжены нервы у романо-бриттов.

Британские легионеры за последние век с небольшим показали себя на удивление нелояльной территорией. В своё время именно на Альбионе зародились движение Каравзия и сменившего (читать: “убившего”) его Аллекта (287–296), восстание Магна Максима, уроженца, кстати говоря, как раз Испании (383–388) , а также малоизвестный широкой публике, но довольно разрушительный “Великий заговор” 367–368 годов. Отдельно стоит, конечно же, вспомнить Константина Великого, начавшего своё восхождение ко власти именно с Туманного Альбиона.

Романо-бриттские кавалеристы в современном исполнении

Теперь же романо-бритты вновь оказались перед вопросом выбора подходящего вождя. Первым таким вождём был избран простой солдат по имени Марк. Судя по тому факту, что вскорости Марк был убит собственными солдатами, можно с уверенностью предполагать, что со своими задачами он не справлялся и его решили убрать. Следующим узурпатором был провозглашён некий бритт по имени Грациан. Он оказался столь же “успешен”, сколь и Марк, и вскорости также погиб от мечей романо-бриттских воинов. На сей раз нам хотя бы известна причина столь печальной судьбы очередного узурпатора. Грациан удерживался на своём месте около четырёх месяцев, но 31 декабря 406 года случилось событие огромной важности: варвары, состоящие из вандалов, аланов и свевов, в огромном количестве прорвали римские укрепления на Рейне и устремились в глубь имперской территории, чиня великое разрушение, описанное в хрониках святого Иеронима Стридонского.

Весьма проблематично проследить момент, когда вести о падении Рейнского лимеса дошли до Британии. Некоторые исследователи предполагают, что вести дошли до романо-бриттов лишь весной 407 года, мотивируя это сложностью переправ через Ла-Манш (а, следовательно, и передачи донесений) в зимнее время. В любом случае, британские легионеры, узнав о произошедшем в Галлии, потребовали от Грациана немедленно переправляться на материк для защиты Галлии. Логика солдат достаточно очевидна: они прекрасно понимали, что в случае окончательного обрушения Галлии сама Британия окажется отрезана от остальных имперских территорий. Однако узурпатор наотрез отказался, видимо, опасаясь оставлять остров совсем без защиты со стороны романо-бриттских полков, чьё число и так болезненно сократилось после серии предыдущих мятежей. Конфликт узурпатора с собственной армией привёл к убийству где-то в марте 407 года. Грациан получил от воинов ту же метку неудачника, что и Марк, которого он в своё время прикончил.

Теперь мятежникам предстояло выбирать нового вождя и на сей раз их выбор оказался куда интереснее Марка и Грациана. Новым императором был провозглашён некий Флавий Клавдий Константин, который, в отличие от своего предшественника, вовсю порывался переправиться на материк. Его происхождение довольно туманно и зачастую предполагается, что он был простым солдатом. Правда, есть определённые сомнения в такой точке зрения, учитывая последующие действия Константина, явно выдававшие в нём довольно опытного в прошлом офицера.

Имелась и другая причина для избрания Константина. Одной из таковых стало популярное в Британии народное суеверие. Помните, я упоминал, что путь Константина Великого ко власти некогда начинался именно на Альбионе, когда местные легионеры провозгласили его императором аккурат после кончины отца, Констанция Хлора? Так вот память об этом событии оказалась столь жива в среде британского населения, что оказалась одним из стоящих доводов для избрания уже современного им Константина. Поговорку “В один брод дважды не войдут” романо-бритты, похоже, не слыхали. Впрочем, в ситуации, когда власть предержащие в Равенне были больше озабочены притязаниями на обладание Иллирией и “опекунство” Константинополя, а также борьбой с варварами в Италии и Африке, забывая о происходящем на своих северных границах, трудно винить британцев за их весьма высокую степень отчаяния, раз в ход при избрании вождей пошли суеверия.

Константин же, который запомнится в истории как Константин III, начал своё правление с того, что собрал в единый кулак все оставшиеся в Британии силы (исследователи варьируют их численность в 5000–6000 тысяч бойцов) и переправил их в апреле 407 года в Бононию (совр. Булонь, Франция). То есть, по факту свершилось то, чего боялся убиенный Грациан: Британия оказалась полностью оголена. Причём, как оказалось впоследствии — навсегда, ибо римские солдаты в подавляющем большинстве более никогда не вернутся на остров. И такой смертный приговор имперскому владычеству на острове подписали сами романо-бритты. Но злоключения позднеримской Британии я как-нибудь опишу в отдельной статье, а пока постепенно начнём обратный путь с Севера в Испанию вместе с войсками Константина III.

Монета имени Константина III

_____

Первая стадия (408–411). Мятежники движутся на юг

Переправившись в Галлию и утвердившись в Бононии, Константин III достаточно быстро завоевал поддержку местных римских гарнизонов. Великого ума для завоевания этой поддержки не требовалось. Как я упоминал ранее, в северных провинциях уже давно зрело недовольство западно-римским правительством, которое, по мнению галло-римских и романо-бриттских жителей, попросту бросило их на произвол судьбы. Константин же показал себя защитником галльских провинций не только на словах, но и на деле, нанеся несколько поражений саксам и заставив остальных варваров (вандалов, аланов и свевов) отступать обратно к Рейну. Более того, один из его полководцев, романо-бритт Юстиниан или же франк Небиогаст, добрался и до Лугдуна (совр. Лион, Франция), тогдашней столицы Римской Галлии и именем Константина принялся чеканить монету с ликом последнего.

Вскорости вести о вторжении варваров и переходе почти всей Галлии на сторону узурпатора достигли и Испании. Местное руководство пришло в немалое беспокойство, ибо единственный сухопутный путь в Испанию проходил как раз через Галлию. Вдобавок к этим несчастьям официальная Равенна словно впала в оцепенение. Последнее было не совсем верно и всевластный Стилихон уже лихорадочно соображал, как бы ему справиться с варварами и мятежниками, однако на Иберийском полуострове этого знать, естественно, не могли. Так что, когда в Испанию от Константина явились некие судьи (iudices), то правительство полуострова решило признать притязания узурпатора. Реакция наместника Испании, увы, неизвестна, как неизвестно и его имя, хотя это мог быть викарий Вигилий, правивший полуостровом на рубеже IV-V веков. В любом случае личность наместника-изменника (?) — последнее, что нас должно заботить в данном случае.

Константин III, меж делом, сначала совершенно без боя обретя Испанию, едва тут же её не утратил. Здесь стоит учитывать специфику самой Иберии в описываемый период. Как упоминалось в самом начале, именно здесь родился последний единый римский император: Феодосий I Великий. Сам он в Испании не появлялся аж с юности до самой кончины, наступившей в 395 году, а многие его родичи после возвышения Феодосия тоже покинули Испанию и предпочли осесть в Константинополе. Многие, да не все. Как минимум, четыре влиятельных родича почившего императора остались на полуострове. Отношения между всем квартетом были довольно посредственными и двое из членов этой далеко не фантастической четвёрки, Феодосиол и Лагодий, предпочли не то поддержать Константина III, пусть тот и выступал против их кузена (?) в лице западного императора Гонория , не то просто остаться в стороне. А вот двое других, братья Дидим и Вериниан, решили оставить в прошлом свои разногласия и объединиться пред лицом общего врага. Поскольку теперь, когда вся Испания отвернулась от Гонория, именно эти двое стали мятежниками в собственном доме и опираться братьям пришлось на собственных многочисленных слуг.

Восстание против Константина III и испано-римских изменников было запланировано на начало 408 года. Момент был выбран довольно удачно (а то и вовсе был согласован с Равенной), так как в это же время дела узурпатора в Галлии пошли не очень хорошо, ибо правительственные войска под командованием гота Сара нанесли поражение войскам Юстиниана, одного из полководцев Константина. Сам романо-бриттский офицер погиб. Схожая судьба постигла и второго генерала, Небиогаста. В конце концов, правда, Сара удалось выдворить пинками обратно в Италию силами другого романо-бритта Геронтия и франка Эдобиха, однако, пока Константин был озабочен заменой своих погибших генералов и вознёй с Саром, испанские лоялисты получили необходимое время для организации восстания.

Братья успешно воспользовались отвлечённостью Константина III на галльском фронте и смогли быстро захватить всю Испанию и начать блокировать перевалы в Пиренейских горах, особенно дорогу от Цезареавгусты (совр. Сарагоса, Испания). Увы для них, Константин на время оставил свои фантазии об Италии и решил вплотную заняться Испанией. Новая армия под командованием сына узурпатора, Константа, а также упоминаемого недавно Геронтия вторглась на полуостров. Между мятежниками и лоялистами состоялось две битвы. География первой битвы неизвестна, однако нам ведомо, что Дидим и Вериниан одержали победу. Увы, торжествовать лоялистам пришлось недолго, ибо совсем скоро Констант и Геронтий получили подкрепления из Галлии и смогли продолжить повторное покорение полуостров. Где-то в Лузитании, занимавшей большую часть современной Португалии и юго-западной Испании, состоялась вторая битва, в которой торжествовал уже лично Геронтий. Дидим и Вериниан попали в плен к романо-бритту, который со временем повелел их казнить. Их уцелевшие родичи, Феодосиол и Лагодий, несмотря на то, что не принимали участие в этом движении лоялистов, сочли за лучшее покинуть полуостров. Первый из них отправился в Равенну, а второй в Константинополь.

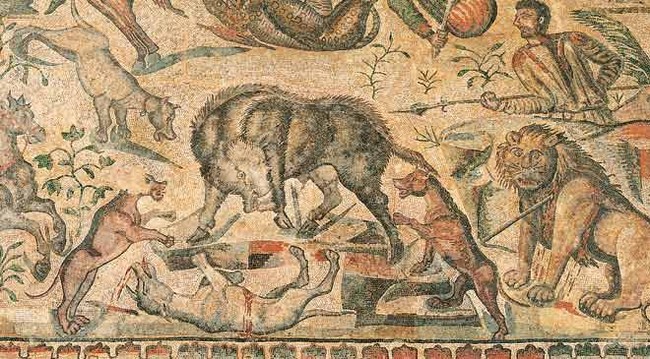

За спиной у них остались роскошные виллы где-то на равнинах Палантии (совр. Паленсия, Испания), которую вместе с виллами, по словам Орозия, разграбили некие гонориаки (Honoriaci). Теперь, когда Дидим и Вериниан погибли, а Феодосиол с Лагодием сбежали, дом Феодосия Великого более никак не был представлен в Испании, а, значит, и помешать узурпатором уже не мог никто. Никто, кроме них самих.

Мозаика на одной из тех самых вилл Паленции

_____

Вторая стадия (409–411). Геронтий и Максим

409 год начался для Константина III очень удачно. Его наконец-то признал как соправителя Гонорий и теперь у Империи было аж три правителя: Гонорий и Константин III на Западе и Феодосий II на Востоке. Самый опасный для Константина человек в лице Стилихона пал жертвой дворцовых интриг и погиб ещё в прошлом году. Проблема для узурпатора заключалась в том, что он жил и действовал в крайне нездоровой атмосфере, где каждый офицер уже завтра мог оказаться узурпатором, как и сам Константин. И надо же такому случиться, что именно в это время у Константина сильно испортились отношения с Геронтием. Романо-бритт, добывший важнейшую победу для мятежников, с тех самых пор проживал в Испании в должности магистра армии. Чем больше сидел Геронтий на полуострове, тем более он впадал в паранойю. В какой-то момент он вбил себе в голову, что Константин III хочет избавиться от него и заменить своим сыном Константом. Последующие действия лишь укрепили его подозрительность.

Поздней весной 409 года в Испанию вступает Констант, ведя с собой своего адъютанта Юста. У Геронтия, решившего, что Юст — его сменщик, окончательно сдают нервы. Так начинается новое восстание, на сей раз выглядевшее как грызня мятежников друг с другом. По каким-то причинам Геронтий не стал провозглашать себя императором, а продвинул на это место некоего Максима, возможно, своего сына. Резиденцией нового узурпатора стал Таррако (совр. Тарракон, Испания), а монетным двором — Барсино (совр. Барселона, Испания). Констант же оказался в довольно глупом положении и, чтобы не оказаться в окружени, был принуждён вернуться в Галлию. Чтобы жизнь совсем не казалась мёдом, Геронтий направил вдогонку своему бывшего командиру ораву варваров (вандалов?), сметавших всё на своём пути. Этот ход стал началом глобальной катастрофы едва ли не для всей Западной Империи, поскольку Геронтий оказался попросту не в состоянии контролировать германцев, которые очень походили в тот момент на бешеного пса, спущенного с поводка. Проблема заключалась не в том, что Геронтий опирался на варваров. Не он был первым римским военачальником с подобными склонностями, не он — последним. Проблемой стало то, что Геронтий полностью утратил контроль над своими союзниками и, что самое печальное, даже не думал об этом. Его более волновала борьба с Константином и Константом, которого он уже и так вышвырнул из Испании. Теперь же южная часть Галлии, а также перевалы через Пиренеи были открыты враждебному сброду, что фактически стало началом конца для римской власти на Пиренейском полуострове.

Римские дороги в Испании. Обратите внимание на ту, что уходит из Цезареавгусты (совр. Сарагоса, Испания) на север, ибо именно через неё и Иберийский хребет хлынул поток варваров

Геронтия все эти измышления, однако, не волновали. Остаток 409 и весь 410 годы римские военачальники-мятежники сражались друг с другом в Галлии, в то время как Испанию, как и следовало ожидать, начали заполонять незваные гости в лице вандалов, свевов и аланов. Однако почтенных римских мужей, занятых борьбой за всё более призрачную власть, какие-то там варвары не интересовали. В их, в общем-то, бессмысленной борьбе, в какой-то момент показалось, что Геронтий побеждает. В конце 410 года он сразился с Константом и одержал убедительную победу, вынудив последнего сбежать в Виенну (совр. Вьен, Франция). Виенна вскорости пала и Констант погиб от рук своего бывшего подчинённого. Не лучше приходилось и его отцу, который оказался осаждён испанскими полками в Арелате (совр. Арль, Франция).

В этот момент из апатичного состояния вышел единственный по-настоящему законный правитель Запада: император Гонорий. До него дошли известия о том, что мятежники сильно потрепали друг друга и именно сейчас было бы неплохо нанести им обоим смертельный удар. Обычно Гонория, как и его старшего брата Аркадия, обвиняют едва ли не в слабоумии, но изредка западный правитель всё-таки показывал себя в меру адекватным человеком. Ход мыслей императора и его советников был ясен: Геронтий не мог наступать в Италию, о чём он уже мечтал, застряв под Арелатом, а Константин III, потеряв сына, вынужден был зализывать раны в этом самом Арелате. Вскорости в Галлию отправился Флавий Констанций, полководец Гонория, который, добравшись до Арелата, без особого труда разделался как с Константином, так и с Геронтием, играя роль лесника, выгоняющего всех из леса. Константина III после сдачи Виенны силком приволокли в Равенну и там казнили 18 сентября 411 года, завершая масштабный и последний мятеж романо-бриттов.

Геронтию же удалось бежать на свою базу в Испании. Увы для него, авторитет романо-бритта среди собственных солдат оказался полностью утрачен и при приближении войск италийских лоялистов испанцы сочли за благо предать своего господина. Понимая крах своего движения, Геронтий решился на самоубийство в лучших римских традициях, перед этим прихватив с собой на тот свет своих супругу и слуг. Марионеточный узурпатор Максим, потеряв своего покровителя, решил отложить пурпур и сбежать к варварам, захватившим к тому времени почти всю Испанию, кроме, возможно, Тарракона. Незадачливому узурпатору ещё предстоит разок появиться в нашей истории, но пока что он пропадает с исторических хроник на десятилетие с лишним.

Единственное, что осталось потомкам от Максима

Что до Равенны, то гибель Константина III и Геронтия никоим образом не решила проблемы западного правительства. Римские генералы продолжали восставать и сражаться друг с другом, как будто так и надо, а варвары всё более наводняли западно-римские пределы, любезно опустошённые до этого этими самыми римскими военачальниками. Фактически запертый в Италии, Гонорий никак не мог думать о далёкой Испании в тот момент, когда из его рук ускользало всё остальное.

Автор: Артём Селицкий

"Заметки о поздней Римской империи и Византии"

Продолжение следует…