Папашка

В годы Русско-японской войны у некоторых наших высших генералов, выходцев из незнатных семейств (а таких в русской армии было достаточно много; российская общественность начала века любила разночинцев), была мода набирать себе в ближайшую обслугу – во всякие адъютанты и порученцы – молодёжь из самых что ни на есть аристократических родов. Наверное, самолюбие людей, проложивших себе карьеру лбом и трудом, тешилось лицезрением князей с громкими аристократическими фамилиями на посылках.

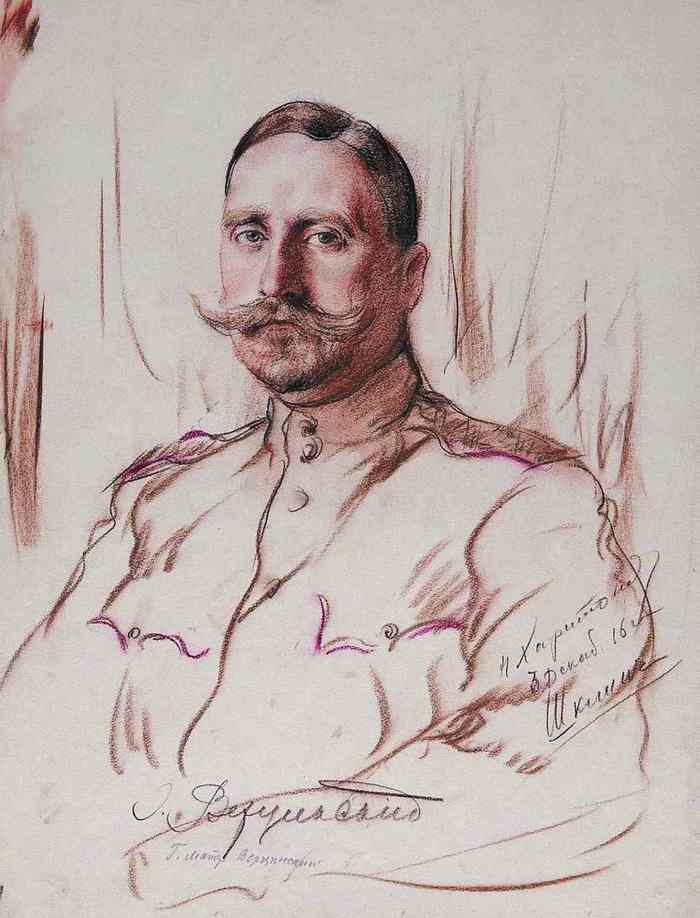

Начало сей традиции положил сам военный министр, потом Главнокомандующий генерал-адъютант Куропаткин. Придерживался оной и его сменщик, генерал от инфантерии Николай Петрович Линевич, по прозвищу «папаша» среди офицеров и с оттенком фамильярности «папашка» среди солдат, человек в то время известный в России (Пекин брал в 1900 году), старый солдат - вся жизнь и служба на воюющих окраинах: Кавказ, Туркестан, Дальний Восток.

Один из недавно прибывших в армию адъютантов Главнокомандующего из влиятельных петербургских князей вышел как-то из своего вагона и стал прогуливаться вдоль железнодорожной платформы, у которой собственно и стоял поезд Главнокомандующего. При этом несколько раз прошёл мимо папашиного вагона-салона.

Узрев сие, Линевич потребовал виновного перед свои начальственные очи и грозно спросил, как он посмел курить на платформе около вагона своего начальника. Заплетающимся языком испуганный новичок пролепетал, что он думал, что на свежем воздухе курить не запрещается, на что Линевич внушительно указал, что там, где стоит вагон такого высокого начальника, нет никакого «свежего воздуха».

За Линевичем водилось множество подобных историй. Их запоминали, записывали, передавали из уст в уста. Были и конфузливые. Например, история с приехавшим в Маньчжурию принцем Леопольдом Прусским. Высокого гостя встречали со всеми почестями: России во время войны с Японией было крайне важно удержать хорошие отношения с западным потенциальным то ли другом, то ли противником, оттого и почёт. Когда решили показать немцу только что прибывшие на фронт конно-пулемётные команды гвардейских полков, то пояснения принцу собрался давать сам русский Главнокомандующий. А для успеха мероприятия приказал назначить к себе самого лучшего переводчика по немецкому языку. В штабе выбрали лучшего - поручика графа Келлера (сын погибшего в первых боях генерала).

Ожидая прибытия принца, Линевич несколько раз напоминал переводчику, чтобы тот передавал его, Линевича, слова «как следует», а ничего от себя не прибавлял и не придумывал, как то делают все переводчики.

Прибыл принц; Линевич объяснял, Келлер старательно переводил, при этом Линевич как-то по-особому старательно следил за его словами и вдруг резко оборвал, схватил за рукав и приказал дать другого переводчика. Ещё и распёк офицера, упрекнув в незнании немецкого, дескать он в своём переводе употребил восемь слов, когда Линевич сказал только пять.

При этом влетело даже генерал-квартирмейстеру Оранскому, рекомендовавшему Келлера:

- Какой же это, Ваше Превосходительство, переводчик, если он не знает, как перевести по-немецки «пуд». Я ему говорю, что весь вьюк весит два пуда, а он так и переводит «пуд».

Всё это распекание подчинённых так и происходило в присутствии высокого гостя, который стоял-стоял, слушал-слушал, а потом, когда Линевич упрекнул своего начальника штаба за неумение подобрать первоклассного переводчика – дескать при таких переводчиках, как Келлер, принц мог и не понять того, что ему Линевич рассказывал, - немец взял и очень любезно сказал генералу на ломаном, но вполне понятном русском языке, чтобы генерал не беспокоился, так как он, принц, «всё понимай».

Важнейшим вопросом той войны на далёкой Маньчжурской окраине была пропускная способность нашей единственной железной дороги, на которой висело всё снабжение русской армии. Линевич решил улучшить работу железных дорог и, вызвав к себе начальника военных сообщений генерал-лейтенанта Забелина, строго его отчитал. Забелин доложил, что железнодорожные графики не выдерживают всех предъявленных перевозочных нарядов, на что Линевич внушительно посоветовал-приказал «перевозить войска по рельсам, а не по графикам». И, что удивительно, подействовало; пропускная способность дороги заметно возросла. Впрочем, удивительно только для штатских - кто служил ничуть не удивится.

И уж совсем чудная история произошла с Линевичем уже после заключения перемирия. Во время какого-то многолюдного застолья в присутствии многочисленных штабных офицеров и приглашенных кто-то из штабных чинов посетовал, что от зачастивших на фронт после окончания активных боевых действий всяких проверяющих комиссий совсем житья не стало, дескать житья не дают и всякие недочёты роют и, главное, нароют же.

Случайно услышавший это со своего конца стола Линевич откликнулся, поддержал что называется тему: «Эх, молодёжь! Ничего-то вы не умеете. У нас, на Кавказе, в моё время, если б какой понаехавший столичный фрукт попытался бы копать под нас, то уже за первым обедом ему б что-нибудь в еду сыпанули так, что и проверять некому стало!»

Возникла очень неловкая пауза, все присутствующие прятали глаза. Всё-таки его Высокопревосходительство генерал-адъютант Главнокомандующий всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами, действующими против Японии (полный официальный титул Линевича на тот момент), так прилюдно и весело призывающий своих офицеров травить приезжающих из столицы чинов – это перебор, даже для матушки России! И честно говоря, и не знаю, как расценить: перебрал ли дедушка в своих рассказах в поисках дешёвой популярности перед молодежью, али взаправду было… кто знает?

Существует и другая версия этого эпизода. По ней не молодёжь наставлял Линевич, а заспорили генералы за генеральским столом, какая армия лучше: Кавказская или Туркестанская. В пылу спора Линевич и привёл в качестве аргумента, как ему казалось неотразимого: «Эх, вы, Кавказцы, чего хвалитесь; никогда вам не сравниться с нами, Туркестанцами: небось к вам приехал генерал Баранок, что вы сделали, - растерялись и дали ему возможность ревизовать ваши полки, а вот к нам как попробовал сунуться со своими секретными предписаниями, так ни одной ревизии не произвёл: за первым же обедом был отравлен и уже мёртвым уехал назад. Вот это было по- «Туркестански». Мы не растерялись и не испугались, а отправили его к праотцам; вот после этого и пробуйте шутить с Туркестанцами, а вы, Кавказцы, не сумели расправиться с Баранком как следовало». В этой версии генералы не смолчали и осадили старика, тот не нашёлся, что ответить.

Конечно, он не был зол. Даже наоборот. В 90-е годы в бытность Линевича командиром корпуса в городе Никольске существовала солдатская слобода. Словно перенесённые из каких-нибудь миниховских времён, слободки эти возникли на Дальнем Востоке в период освоения русскими края, когда в целях скорейшего заселения пустынной территории солдатам разрешили брать и селить рядом с казармами своих жён; начальство надеялось, что после службы эти семьи осядут на вновь присоединённых землях. Действительность, как часто это бывает в России, опровергла прекрасно-теоретические ожидания: население в них было временное, переменное, заботившееся лишь о том, чтобы повыгоднее продать при уходе в запас своё временное жильё, и слободки эти, в результате, стали источником постоянных неприятностей для местного начальства: с незаконной торговлей спиртным, с притонами для картежной игры, скупкой краденного и с буйным населением, любившим скандалы и происшествия; дежурному фельдфебелю, а то и дежурному офицеру никольского гарнизона, постоянно приходилось бегать в слободку для их прекращения.

Естественно, что в итоге начальство велело ликвидировать эти слободки, и везде это было осуществлено. Кроме Никольска! Линевич периодически откладывал исполнение приказа, отговариваясь тем, что владельцы хибарок купили свои развалюхи у предшественников, и одномоментное упразднение их разорит. Командиры размещённых в Никольске частей были готовы возместить все убытки из хозяйственных сумм, но Линевич и тут не согласился. Ларчик открывался просто: папаше нравилось самолично разбирать многочисленные и разнообразные жалобы их обитателей, а обитателям нравилось их ему приносить; любой обыватель, любая солдатка со своими проблемами шли непосредственно к старшему начальнику никольского гарнизона генералу Линевичу, и тот по всем ним выносил свои решения, добродушные, чудаческие, часто оригинальные, но всегда принимаемые всеми сторонами как безапелляционный и решающий приговор.

Отзывы о его деятельности в Русско-японскую противоречивы. Но некоторые сослуживцы считали его героем, со своей 1-й армией спасшим русские войска от окружения и катастрофы под Мукденом. А сломал он свою карьеру сразу после войны, оказавшись в числе нескольких сот высших чиновников империи, снятых со своих постов в годы Первой революции 1905 года «за бездействие власти».

Попросту в какой-то момент старик растерялся, не зная, как быть в условиях невесть откуда взявшегося парламентаризма.

По крайней мере, когда его хоронили, вспоминал очевидец: «Линевича хоронила «вся Гвардия», которой он никогда не командовал, Линевича хоронил «весь простой Петербург». Церковь Спаса Преображения была переполнена делегациями от всей Гвардии и от множества Российских полков; церковь была переполнена ранеными, калеками на костылях; все они пришли поклониться праху «Папаши». Картина была трогательная и величественная.