Коляд, коляд-колядниця,

добра з медом поляниця,

а без меду не така,

дайте дядьку п’ятака!

Примерно такие колядки пел я лет 30 тому назад, под окнами соседских домов, в селе Буки Киевской области вместе со своими друзьями, ряженными в маски разных зверей, ожидая за это угощений от хозяев дома.

Тогда, меня конечно же ничего в этом всём не смущало. То, что в один день мы отмечали рождение Иисуса Христа, ели языческую обрядовую кашу «кутью», рядились в животных и распевали песни упоминавшие славянского солнечного бога Коляду и праздник зимнего солнцестояния, казалось вполне нормальным. Так было принято в том месте где я тогда жил. А была бы в том селе церковь, я бы и крестным ходом ходил бы наверное потом, ничуть не смущаясь того, что семья моя совсем не верующая. Так в целом работает традиция — делай как делают окружающие тебя взрослые, для того, чтобы запомнить и научить этому твоих детей, когда придёт время.

Праздник — важная часть любой традиции и культуры в целом, особенно в народном её понимании. Основная функция праздника заключается в передаче традиций и ценностных установок от поколения к поколению. Некоторые праздники пришли к нам из древности, некоторые появились сравнительно недавно. Отдельные праздники или традиции их празднования ушли в небытие, или сменили свои названия вместе с трансформациями в нашей культуре и образе жизни. Особенно эти процессы заметны на наших религиозных праздниках. Взять за пример то же Рождество, которое празднуют сегодня православные.

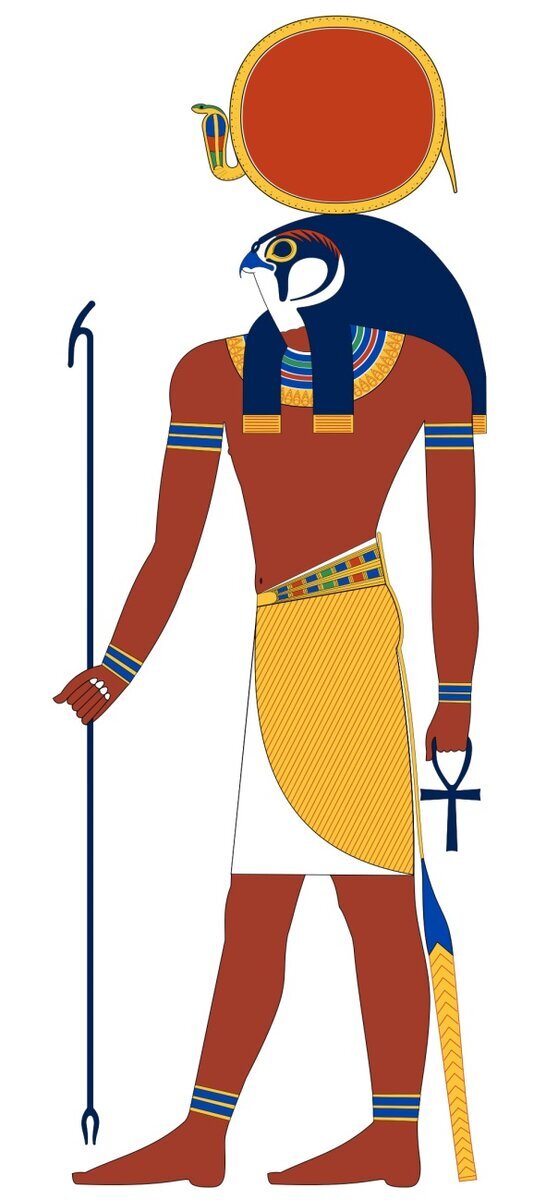

Рождество, как и всё Христианство в целом — густо намешанный коктейль из верований и традиций десятка различных культур и народов, парадоксально связывая сегодня между собой нас на этом конце и дохристианскую Русь, древнюю Иудею и даже древний Египет с Месопотамией на том.

Начнём с того, что первые христиане не праздновали Рождества. Они и с куда более важной, с точки зрения веры, Пасхой то долго разобраться не могли. День и год рождения Христа, как и многое в сегодняшнем обряде христиан были установлены на собраниях духовенства спустя сотни лет после упомянутых событий. Постановили бы, что Иисус родился, скажем 10 июля, праздновали бы все Рождество в июле. Хотя мы и так, в общем-то, празднуем с католиками одни и те же события — Рождество и Пасху с разницей в 2 недели и ни кого это не смущает.

Если же говорить о том, почему именно 25 декабря (7 января в этом вопросе дата вторичная и связанная сугубо с различием в календарях), то тут есть два важных аспекта по форме и по сути фиксирующих этот день в человеческой истории.

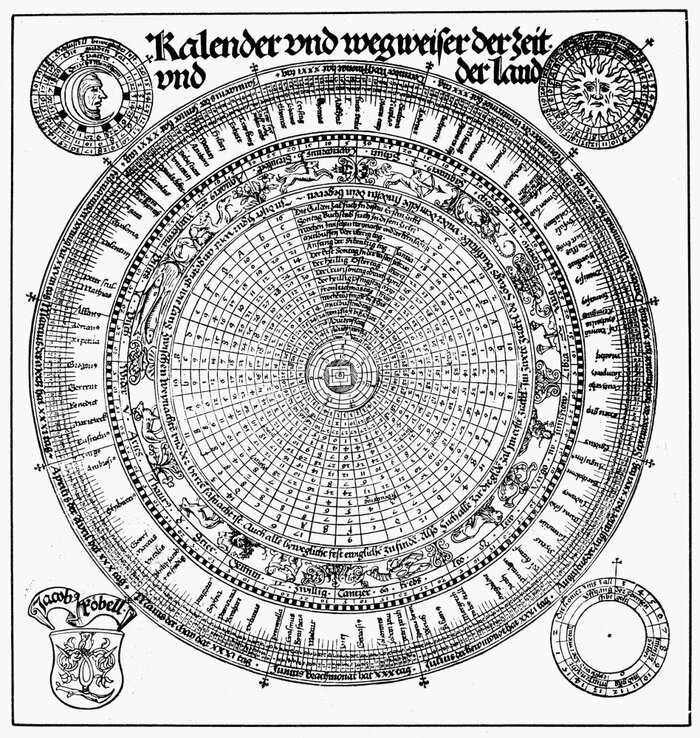

в 45 года н.э. Юлий Цезарь установил в своём календаре 25 декабря как день зимнего солнцестояния (кстати от римских императоров, а у них от египетских фараонов у нас и закрепилась традиция считать эпохи и эры от начала правления). В последствии именно этот день был выбран христианами как день Рождества Иисуса (почему — расскажу ниже). Однако Юлианской календарь и календарь солнечный не соответствовали друг другу, расходясь в среднем примерно на 3 дня каждые 400 лет. К XVI веку разница между ними достигла практически 2 недель, что вызвался исправить Папа Георгий XIII, обнулив образовавшуюся разницу. Хотя эту разницу так и не удалось в итоге устранить, сейчас день зимнего солнцестояния по-прежнему не попадает на 25 декабря — в этом году оно было 21 декабря.

Но, православным католики, как известно — не указ и мы продолжили жить по юлианскому календарю. Даже, когда большевики, в своё время, перешли на григорианский календарь в гражданской жизни, в жизни духовной мы упорно продолжали праздновать Рождество по юлианскому календарю на 2 недели позже католиков не 25 декабря, а 7 января (в Юлианском календаре 7 января григорианского соответствует 25 декабря). Хотя если попытаться разобраться когда всё же «правильно славить рождение бога», то делать это нужно было не 7 января даже не 25 декабря, а 2 недели назад — 21 декабря, но тут надо оговориться подробнее.

Суть праздника, который был впоследствии замещён Рождеством плотно завязан на дне зимнего солнцестояния — дне, когда в году случается самая длинная ночь, а световой день начинает прирастать с каждым следующим днём, вплоть до июня.

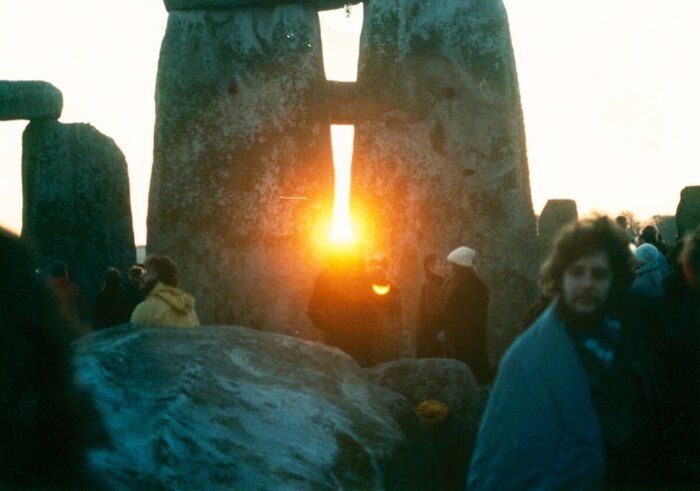

Стоунхендж ориентирован по дням зимнего и летнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния, на ряду с днём летнего солнцестояния можно по праву считать одними из самых древних праздников человечества, в той или иной степени присущих всем земледельческим культурам. Традиции отмечать этот день уходят корнями в неолит, а фактическое подтверждение празднования этого дня фиксируются уже в эпоху ранней бронзы.

Начало прироста светового дня после зимнего солнцестояния воспринималось как рождение нового солнца и играло большую роль в циклах обработки земли.

С днём зимнего солнцестояния связывают рождение воскресающих богов в разных культурах: Диониса (у греков), Адониса (у финикийцев), Осириса и Гора (у египтян), Сатурна (у римлян), Бальдр (у скандинавов и германцев), Костромы и Коляды (у славян), Митры (у иранцев и позднее римлян) и др. Причём как правило все они в последствии воскрешаются в день весеннего равноденствия (Привет, Пасха).

В северном полушарии празднества получали и ещё один смысл — это был последний большой праздник перед самой суровой частью зимы. У германцев он назывался «Йоль», у славян — «Коляда». К этому дню забивали скотину, которую было не прокормить до весны. Символом праздника были ветви вечнозелёных деревьев, как символа жизни (здравствуй ёлка, новый год), а дети, ряженые в домашних животных (шкур то прибавилось), ходили по домам и пели обрядовые песни с пожеланиями хорошего года (коля-коляд-колядниця) и показательно прибеднялись выпрашивая у соседей еду, тем самым ритуально готовили и себя и их к возможной необходимости подкармливать друг друга в тяжёлые дни (дайте дядьку п’ятака).

Однако, возвращаясь к «нашему» Рождеству и его привязке к 25 декабря, надо отметить, что за основу тут взята именно римская традиция Сатурналий. Праздновались они в конце декабря в дни предшествующие и последующие зимнему солнцестоянию.

Культ Сатурна был очень популярен в Риме с древних времён. В дни празднования в его честь было принято обмениваться подарками, зажигать свечи в окнах домов, устраивать народные гуляния. Школьники в эти дни отпускались на каникулы. Рабы освобождались от труда и могли праздновать за общим столом со своими хозяевами. В каждом доме принято было проводить семейные застолья с обязательной жертвой в виде приготовленного домашнего животного (как правило поросёнка).

Сатурналии, как другие аналоги этого праздника длились как правило от 5 до 10 дней, что было связано с «выжиганием» лишних дней, накопившихся при синхронизации лунного и солнечного календарей.

Традиция Сатурналий была настолько сильной, что просуществовала вплоть до IV века н.э., когда была замещена празднованием Рождества, вобрав в себя при этом множество предшествующих обрядов и верований.

Тоже самое, как мы видим, происходит с Рождеством и при переносе его, в последствии, на русскую или германскую традиции.

Советская идеология, в свою очередь, тоже не смогла обойти стороной эту многовековую традицию, умело сместив акцент с Рождества на вполне гражданский Новый год. При этом большевики совсем не смущаясь заимствовали христианскую и языческой семантики, где надо замещая нужными образами, вроде замены вифлеемской звезды на пятиконечную. И хотя полноценным праздником Новый год стал лишь в послевоенные годы, постепенно начала формироваться общенародная традиция семейного праздника, со всеми этими оливье и шампанским с мандаринами.

В современной России, помимо Нового года, в 1991 году вернули в число праздников и Рождество. Начиная с 2004 года их постепенно начали сращивать в одни большие новогодние каникулы, окончательно оформившееся к 2012 году, что парадоксальным образом вернуло нас к дохристианским традициям Коляды, Йоля и Сатурналий с их 5-10 дневным гуляниям и «перезагрузкой системы».

В общем-то к чему я это всё. Сегодняшнее Рождество (празднуемое нами 7 января), если разобраться, не имеет никакого прямого отношения ни к Иисусу Христу ни к народным традициям связанным с праздниками в конце декабря. Но мы, тем не менее продолжаем из года в год праздновать эти дни, как самые важные в году, сочетая и наполняя новыми смыслами, казалось бы не связанные между собой культурные наслоения разных эпох и народов.

При этом Рождество (и Новый год) как и тогда, так и сегодня всё так же помогает нам мысленно структурировать год, подвести итоги (публично и на единые с собой), собраться с друзьями или с семьёй и сделать передышку.

А ещё, Рождество в Новогоднем его изложении это ещё и повод подарить детям маленькое чудо и воспоминание о самом лучшем времени в году, когда можно не спать допоздна, когда подарки, о которых мечтал и конфет сколько влезет, которое им потом захочется повторить уже для своих детей.

И в этой магии перерождения символов и смыслов на протяжении человеческой истории и заключается истинная сила традиции, сохраняющей культурную и этническую общность народов и государств.