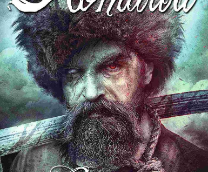

Баллада о Дракуле

2 поста

2 поста

1 пост

1 пост

2 поста

2 поста

Географические исследования – это довольно опасное ремесло даже сейчас. Что уж говорить о более ранних временах. Путешественника могли сгубить цинга, изнуряющая жара или пронизывающий ледяной ветер. Он мог умереть от голода или от рук кровожадных аборигенов или бандитов. Не стоит также забывать про малярию, дизентерию и прочие инфекционные заболевания. Однако худший враг человека – он сам. Одна из самых сложных задач экспедиционной жизни заключалась не в том, чтобы преодолеть стихию, а в том, чтобы выдержать своих товарищей.

Среди навязчивых идей британских географов в XIX веке был и поиск устья африканской реки Нигер. Куда она впадает? Кто-то думал, что в Нил или в еще одну великую реку Африки – Конго. Кто-то считал, что Нигер заканчивается где-то в недрах огромного болота, именуемого Вангара. Некоторые даже считали, что никакого устья у Нигера нет, и река буквально упирается в пустыню Сахара, где ее воды благополучно испаряются. В общем, хватало идей разной степени научности или упоротости.

В 1822 году Адмиралтейство Его Величество решило, наконец, установить точное расположение устья Нигера опытным путем. А именно – послать в Африку нескольких исследователей. С профессиональными путешественниками в Лондоне в ту пору было негусто, зато отставных офицеров после Наполеоновских войн водилось как у дурака – махорки. Пару туда, пару сюда – авось, и найдут чего. А помрут в дороге – да и черт с ними, новых пошлем. А поскольку готовили экспедицию спустя рукава, то и над кандидатурами долго не думали. Взяли двух шотландцев – Уолтера Оудни, военно-морского хирурга из Эдинбурга и Хью Клэппертона, огромного, рыжебородого и злющего. А третьим к ним – англичанина, майора Диксона Денэма. Шотландцы и англичане, если что, не очень друг друга любят. Так уж сложилось исторически, еще со Средних веков. Англичан на Британских островах вообще мало кто любит, потому что когда-то они все эти острова завоевали и распространили там свою власть, порядки и язык. «Север помнит», ну вы поняли. Англичанин, к тому же, говнистым оказался – даром, что был выше всех по званию. Товарищам своим посылал не менее яркие лучи добра, и при каждом удобном случае напоминал, что он – офицер и джентльмен, а они – так, в углу насрано. И вот эти люди должны были вместе отправиться за тридевять земель и что-то там найти и открыть.

Проблемы начались сразу по прибытии в Африку. У каждой великой экспедиции должен быть лидер. Не менее великий. Вот вы, к примеру, помните имена офицеров Магеллана? Или кого-то из команд Колумба? О чем и речь. В общем, несколько дней троица убила просто на то, чтобы решить, кто из них будет командовать. Шотландцы настаивали на том, что вести всех должен флотский хирург Уолтер Оудни, англичанин не соглашался никуда идти под началом нижестоящего по званию, к тому же – шотландской собак… не англичанина. Они спорили даже по поводу того, какую одежду им следует носить во время похода. Шотландцы предлагали одеться под арабских торговцев – в просторные халаты и тюрбаны. Майор Денэм был категорически не согласен – по его мнению, идти следовало в парадных мундирах и никак иначе. Чтобы местные сразу понимали, кто к ним пожаловал, и падали ниц перед белыми господами.

К слову, Денэм так и пошел при полном параде, и, как бы стронно это ни звучало, своим выбором он спас себе жизнь. Где-то в пути на него напали мародерствующие аборигены. Им так понравилась его красивая униформа, что они первым делом сняли с майора китель и принялись ожесточенно его делить, совершенно позабыв про пленника. Этой их заминкой и воспользовался майор, сумевший каким-то образом сбежать от бандитов в остатках одежды. Избитый и оборванный, он все же сумел через некоторое время выйти к людям.

К большому сожалению для потомков, участники экспедиции оставили крайне скупые заметки о своем путешествии. Типичная запись в дневнике Денэма звучала так: «Пустыня такая же, как и вчера. Высокие песчаные холмы». Они все шли и шли через пески Сахары в сторону великого озера Чад, носильщики и слуги валились замертво от истощения, но эту троицу поддерживали в пути два важных качества – осознание превосходства белого человека и острая неприязнь друг к другу. Ссорились они буквально каждый день. Клэппертона и Оудни раздражала привычка Денэма постоянно отдавать приказы, а его раздражало то, что они – неотесанные шотландцы. Кроме того, здоровенный и рыжий Клэппертон регулярно угрожал носильщикам расстрелом, чтобы их поторопить, и этим лишь сильнее вызывал презрение англичанина.

Конфликт между тремя людьми нарывал не одну неделю, пока, наконец, нарыв не лопнул с оглушительным скандалом. Троица первооткрывателей без малейшего стеснения высказывала друг другу все, что накопилось. Войдя в раж, Денэм обозвал шотландца Клэппертона педерастом, который будто бы трахал туземных слуг, что несли его багаж. Рыжий лейтенант в гневе отрицал все обвинения, а его земляк, корабельный хирург Оудни, ожидаемо принял его сторону. После такой развязки ни о каком совместном продолжении пути не могло быть и речи, поэтому троица приняла решение разделиться: Денэм отправится на юго-восток, а Клэппертон и Оудни – на запад.

Их судьбы сложились по-разному. Клэппертон добрался до земель Халифата Сокото – исламского государства на территории северной Нигерии. Удивительно, но местный правитель, султан Мохаммед Белло, встретил шотландца очень радушно, и с большой охотой указал ему, где находится устье реки Нигер. Это уже сильно потом, спустя множество дней и километров, рыжий лейтенант, наконец, понял, что султан его откровенно облапошил и послал по заведомо неверному маршруту. И не потому, что был плохим человеком, а потому, что всерьез опасался, что его шотландец преуспеет, в его, султана, владениях появятся и другие «белые шайтаны», которые постепенно отожмут у него всю страну.

По иронии судьбы, из всей троицы самое слабое здоровье оказалось у корабельного хирурга Уолтера Оудни – за время путешествия он собрал настоящий флэш-рояль из разнообразных африканских болезней, и довольно быстро из крепкого мужчины превратился в развалину. В январе 1824 года он скончался от туберкулеза, осложненного периодически вспыхивавшими приступами лихорадки. Лишь его смерть заставила Денэма и Клэппертона объединиться вновь, но – лишь для того, чтобы сообща принять решение покинуть оказавшийся столь недружелюбным Черный континент. На протяжении всей обратной дороги до Лондона они не прекращали ссориться и винить друг друга в провале экспедиции.

Несмотря на столь удручающие итоги всего предприятия, в Англии, куда они прибыли 1 июня 1825 года, их встречали как национальных героев. Обычно острые на язык, и даже ядовитые лондонские газеты сравнивали экспедицию по поиску устья Нигера с путешествиями Марко Поло в Китай.

Хью Клэппертон не оставил попыток найти это трижды проклятое устье, и вновь отправился в Африку. Там же он и скончался через пару лет, поймав убойное сочетание малярии и дизентерии. Он так и не успел прочесть мемуары Денэма, опубликованные в Англии в 1826 году. Наверное, даже к лучшему, ведь их автор присвоил все заслуги той провальной экспедиции себе, лишь мельком упомянув своих товарищей по несчастью. Оно и верно – зачем изводить бумагу и чернила на каких-то шотландцев?

Еще больше контента - на моем канале в Телеграм! Подпишись!

Также я провожу исторические стримы - подпишись, чтобы получать уведомления. Записи доступны на моем канале.

А еще я перевожу темное историческое фэнтези с польского - обязательно посмотри!

Томасу Алве Эдисону приписывают сотни изобретений, не последним из них является электрическая лампочка. Спросите, кто изобрел лампочку, и большинство людей назовет Томаса Эдисона. В действительности же первая лампочка была изобретена в 1802 году (почти за семьдесят семь лет до версии Эдисона) английским химиком сэром Хамфри Дэви, который заставил дуговую лампу светиться, пропуская электричество через платиновую проволоку. Дэви так и не нашел практического применения своего изобретения, и еще несколько десятилетий мир оставался зависимым от свечей и масляных ламп. В 1845 году американец Дж. У. Старр разработал лампочку с использованием вакуумной колбы и угольной нити — конструкция очень похожа на лампочку Эдисона. Когда Старр умер в возрасте двадцати пяти лет, англичанин сэр Джозеф Уилсон Свон продолжил работу над его конструкцией. Основная проблема этой и предыдущих конструкций заключалась в том, что нить накаливания горела очень недолго, что делало лампочку непригодной для реального использования. В 1877 году Эдисон занялся поиском нити накаливания, которая могла бы сохранять свечение в течение длительного периода времени. Перепробовав почти 8000 вариантов, он нашел один — карбонизированную хлопковую нить. Итак, Эдисон нашел способ заставить лампочку работать в течение длительного периода времени? Не совсем. Помните Джозефа Свона? Что ж, примерно за десять месяцев до открытия Эдисона он также обнаружил, что использование карбонизированного куска хлопковой нити даст нужный эффект. Фактически, он подал иск о нарушении патентных прав против Эдисона и выиграл. Тогда, Эдисон, живший в соответствии со своим кредо, что «гений — это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота», вдохновился, сделал Свона партнером в своей осветительной компании, а позже выкупил его долю.

Еще больше контента - на моем канале в Телеграм! Подпишись!

Также я провожу исторические стримы - подпишись, чтобы получать уведомления. Записи доступны на моем канале.

А еще я перевожу темное историческое фэнтези с польского - обязательно посмотри!

В 1545 году толпа разгневанных виноградарей из Сен-Жюльена, что во Франции, обратилась к местному судье, чтобы он, как представитель закона, что-то сделал с жуками-долгоносиками – вредителями, уничтожавшими урожай винограда. Это для нас, живущих в эпоху пестицидов, подобная просьба кажется смешной. Но французский крестьянин XVI века понятия не имел, как ему собственными силами одолеть эту напасть, и в отчаянии пошел искать помощи у сильных мира сего. Хотите верьте, хотите нет, но судья распорядился составить официальное обвинительное заключение, и долгоносикам был предоставлен назначенный судом адвокат. Судья выслушал обе стороны и, в конце концов, вынес решение, признав долгоносиков виновными, поскольку они явно поедали урожай. В 1546 году судья издал прокламацию, требующую прекратить распространение долгоносиков. Будучи законопослушными насекомыми, долгоносики перестали поедать урожай. Конечно же, это произошло по естественным причинам, и никакие людские законы были тут не при чем, однако французские крестьяне уверовали в силу правосудия. Долгоносики не беспокоили никого в течение сорока лет, до 1587 года, когда они снова поселились на виноградниках Сен-Жюльена, и разгневанные виноградари вновь подали на вредителей в суд.

Еще больше контента - на моем канале в Телеграм! Подпишись!

Также я провожу исторические стримы - подпишись, чтобы получать уведомления. Записи доступны на моем канале.

А еще я перевожу темное историческое фэнтези с польского - обязательно посмотри!

Итак, все знают эту историю. 8 июня 793 года норвежские викинги на нескольких ладьях-драккарах подошли к острову Линдисфарн у побережья Нортумбрии на северо-востоке Англии. Они вытащили свои корабли на берег и с обнаженными мечами ворвались в расположенное на острове аббатство. Вскоре после этого оно загорелось, тут и там на земле валялись изрубленные тела монахов, алтари и кафедры были разбиты, а сундуки с церковным добром – разграблены. Викинги вынесли буквально все, что представляло хоть какую-то ценность. Современник тех событий, англо-саксонский богослов Алкуин сокрушался, что «никогда прежде Британия не видела такого ужаса». Это был далеко не последний набег северян на побережье Англии, также они регулярно наведывались и во Франкскую империю (современная Франция). Что касается набега на Линдисфарн, то он стал хрестоматийным примером жестокости викингов. Любой, абсолютно любой автор, пишущий на данную тему, так или иначе упомянет о нем.

Однако со всеми этими описаниями жестокости норманнов (буквально – «северных людей»), как называли скандинавских налетчиков в Европе, была одна проблема. Практически все европейские хронисты, описывавшие грабительские нападения северян, были священниками и монахами. Почему? Просто потому, что в те времена (IX – X века) в Европе с грамотностью было как-то не очень. Не разуметь грамоту вполне мог даже крупный феодал вроде барона или графа, не говоря уже о людишках калибром поменьше. Единственной категорией населения, где грамотность была на очень высоком уровне, оставалось духовенство – просто в силу того, что священник обязан был уметь читать и писать, чтобы работать с Библией и прочими священными текстами, а также нести слово божье в мир.

Монастырь же в те времена был наиболее лакомой целью для викингов. Почему? Потому что монахи не были воинами. Это у какого-нибудь феодала средней руки могла быть сильная дружина, которая, если Господь был в добром расположении духа, могла и сама навалять заезжим язычникам. Монастыри же собственных дружин не имели, были защищены хуже, чем крепости и городища, но при этом там практически всегда была золотая утварь и иконы в дорогих окладах. Именно поэтому монахи и священники едва ли не чаще остальных христиан сталкивались с набегами норманнов. И, будучи грамотными людьми, во всех красках и с завидным усердием живописали все зверства, которые те творили. Более того, подобный подход был (как бы смешно это ни звучало) в некоторой степени удобен для тогдашней церкви. Набеги викингов со всей их жестокостью всегда можно было связать с исполнением ветхозаветных пророчеств, согласно которым Божья кара для погрязших во грехах должна была прийти именно с севера. И даже не так важно, что книги Ветхого завета написали древние евреи за две тысячи лет до того, как первый викинг вышел в море. И под «миром» они понимали, само собой, древний Израиль. Ну, или Ближний Восток – максимум. При чем тут острова у побережья Англии? А пёс его знает. Написано, что погибель придет с севера – вот она и пришла. Молись и жди Судного дня.

В общем, ничто так не объединяет людей вокруг церкви, как призрак скорого апокалипсиса. Поэтому священники и не жалели эпитетов, описывая ужасы норманнских набегов. Европейские хронисты на протяжении веков создавали негативный образ викингов, который впоследствии был принят более поздними историками. Собственно даже сейчас образ викинга в массовой культуре во многом базируется на текстах средневековых монастырских хронистов. В ирландском эпосе XII века «Cogad Gaedel re Gallaib» («Война ирландцев с чужаками») викинги описываются такими эпитетами, как «хитрые», «ядовитые», «жестокосердные», «безбожные», «бесчестные», «угрюмые», «не питающие милосердия ни к Богу, ни к человеку». И так далее. Противостоящие им ирландцы-христиане, напротив, описывались как «полные мужества», «красивые», «горячие», «сильные», «доблестные» и все в таком духе. Не исторический труд, а политическая агитка. Впрочем – как и большинство средневековых летописей.

А чем могли ответить северяне? Сохранилось более 5000 рунических текстов и надписей эпохи викингов, ареал их распространения простирается от Скандинавии, Гренландии, Англии, Ирландии до России, Византии и Греции. Они содержат краткую информацию о людях и дают представление об обществе, которое ценит храбрость и отвагу как выдающиеся добродетели. «Торулв, последователь Свена, воздвиг этот камень в честь Эрика, его фила (товарища, побратима), который погиб, когда воины сидели вокруг Хайтхабю, и он был капитаном корабля, очень способным воином» – гласит надпись, выбитая на памятном камне в честь этого самого Эрика, который, судя по всему, сложил голову в боях за Хедебю в конце X века. Предельно лаконично, без красочных описаний и гипербол. В других надписях упоминаются военные походы в Англию и Южную Италию, торговые поездки в Прибалтику и на Ближний Восток, говорится о строительстве мостов и дорог, возносятся молитвы Тору или (обычно – в более поздних надписях) христианскому Богу. Все подобные надписи обычно несут в себе прямую функцию – прославить того или иного героя, увековечить верную и любящую жену, предать публичному поруганию труса, бросившего товарищей в бою.

Только после того, как Скандинавия христианизировалась, то есть – начиная с XII века, местные обитатели начали заботиться о создании собственной письменной истории. Они вспоминали героические подвиги своих предков-викингов и рисовали гораздо более лестную картину того, чего последние достигли как воины, моряки, поселенцы и исследователи далеких земель. Храбрость и верность — основные ценности, которыми часто наделяли героя саги. В качестве примера можно рассмотреть «Сагу и Гисли Сурссоне» – исландскую родовую сагу, первоначально существовавшую в качестве устного предания, и записанную в XIII веке. Главный герой саги (как следует из названия) – мужчина по имени Гисли, который из мести совершил убийство, после чего на тинге (народном собрании) был объявлен вне закона. Гисли пустился в бега, а по его душу отправились люди Бёрка – мужчины, чьего брата он убил. Некоторое время Гисли скрывается на небольшом острове у своего родственника Ингьяльда, который также является и арендатором Бёрка (то есть, за плату арендует у того землю под хозяйственные нужды). Ингьяльд оказывается перед моральным выбором. Гисли – осужденный преступник, но он, во-первых, его гость, пришедший к нему за защитой, а, во-вторых, его родич. В то же время Ингьяльд зависит от Бёрка, своего землевладельца, благодаря которому он имеет возможность зарабатывать себе на пропитание. Когда Бёрк узнает, где прячется Гисли, он приезжает к острову вместе со своими людьми и требует выдать беглого преступника, угрожая убить и Ингъяльда в случае отказа. Однако тот отвечает, что лучше до последнего своего дня будет носить рубище нищего, чем выдаст родственника на верную смерть. Таким образом, на примере этой саги, мы можем видеть, как скандинавские авторы романтизируют прошлое как героическое время, когда свободный человек, будь то богатый или бедный, не подчинялся ничему и никому. В итоге Бёрк уступает, рассудив, что не годится ему обнажать меч на человека, живущего на его земле. Впрочем, в итоге Гисли все равно погибает.

Мотивы гордости за прошлое своего народа явственно прослеживаются и в трудах датского историка и священника Саксона Грамматика. В предисловии к своему сочинению «Gesta Danorum» («Деяния датчан»), написанному на латыни не раньше 1185 года, он говорит: «Поскольку все другие народы могут похвастаться демонстрацией своих подвигов и получать удовольствие от памяти о своих предках, главный епископ датчан Абсалон желал, чтобы и наше отечество, которое он всегда с энтузиазмом прославлял, не было лишено такой славы и памяти...». В своем грандиозном труде Саксон также обильно использовал устные мифы, легенды, песни и саги, уже записанные ко времени и во время его жизни. Созданный им мир – это славные деяния отважных конунгов и королей, где акцент делался не на жестокость набегов, а на доблесть и мастерство воинов. Однако его взгляд на вещи нашел более широкую аудиторию только после того, как «Gesta Danorum» была переведена на датский язык в начале XVI века.

Постепенно истории о великом прошлом, и, в частности, о временах викингов стали чем-то вроде культурной «скрепы» народов Северной Европы. В 1825 году шведский поэт и епископ Эсайас Тегнер опубликовал «Сагу о Фритьофе». Скандинавский героический эпос становится бестселлером. Среди восторженных поклонников книги был и Иоганн Вольфганг Гёте, один из отцов такого литературного жанра, как «германский романтизм. «Великолепное произведение шведского национального романтизма» – как назвал «Сагу» Гёте – было переведено на множество языков. Церковник фактически создал эпос, восхваляющий времена викингов! Тех самых викингов, что разоряли монастыри, в то числе – и тот, на острове Линдисфарн. Почему так? Потому что на дворе – XIX век, эпоха бурного роста национального самосознания и национализма. Именно в это время в единое государство объединяются итальянские государства, в боях с турками добивается независимости Греция. В Европе то тут, то там вспыхивают национальные революции. Ну и, конечно, складывается единая Германия. Волна энтузиазма ко всему нордическому захлестывает Германию, родители дают своим детям нордические имена, такие как Фритьоф или Ингеборг. В это время творит Вагнер, которых в своих композициях также обращается к древнескандинавским сюжетам, ко временам викингов. Именно в постановках опер Вагнера артисты, изображающие мифических скандинавских героев, впервые надевают те самые рогатые шлемы, которые станут визитной карточкой образа викинга на ближайшие сто лет.

Германский император Вильгельм II тоже обожал все скандинавское, в период с 1889 по 1914 год он 26 раз совершал путешествие по норвежским фьордам на своей яхте «Гогенцоллерн». Он восхвалял этих «сильных людей, которые в своих легендах и учении о богах всегда проявляли самые прекрасные добродетели, верность людям и верность королю». Помните «Сагу о Фритьофе» Эсайаса Тегнера, первый «бестселлер» о викингах? Вильгельм ее тоже читал, и даже заказал огромный памятник герою Фритьофу (книжному персонажу!), который затем поставили на одном из датских островов. Более того, из одной из своих поездок в Норвегию германский император привез с собой на память норвежскую деревянную церковь (в разобранном виде, естественно). Ее собрали заново в 1893 году и установили в Роминтенской пуще (Восточная Пруссия), рядом с личным охотничьим домиком Вильгельма. Как сказал сам император, для него север был «колыбелью германских народов».

Свое понимание германо-скандинавского прошлого было и у нацистов. Один из идеологов Третьего Рейха, Альфред Розенберг, в 1930 году опубликовал книгу «Миф XX века», в которой утверждал, что «блестящая бесцельность, далекая от всех коммерческих соображений» — основная черта нордического человека, который «с… героической беспечностью… основывает государства в России, Сицилии, Англии и Франции». Войска СС носили на петлицах стилизованные скандинавские руны, а когда в 1940 году немцы оккупировали Норвегию, солдатам вермахта было приказано зачать там как можно больше детей (светловолосых и голубоглазых) с местными девушками, чтобы пополнить численность германской расы.

После Второй мировой войны всеобщий энтузиазм по поводу викингов немного сошел на нет, поскольку в массовом сознании они часто смешивались с Третьим рейхом. Впрочем, эта «немилость» длилась недолго, и уже в 1958 году на экраны США вышел фильм «Викинги» с Кирком Дугласом в главной роли. За несколько лет до «Викингов» в свет вышла монументальная трилогия оксфордского профессора английского языка и литературы Джона Толкина «Властелин колец», активно эксплуатирующая и заимствующая скандинавские мифы и легенды. Фактически, все эти эльфы, тролли, гномы и даже образ седого волшебника в остроконечной шляпе, что сегодня мы регулярно видим в фантастических произведениях, пришли к нам именно из германо-скандинавской культуры, которую популяризировал Толкин. Все это для нас давно стало знакомым и привычным, и кому какое дело, кто там тысячу лет назад грабил эти монастыри?

Еще больше контента - на моем канале в Телеграм! Подпишись!

Также я провожу исторические стримы - подпишись, чтобы получать уведомления. Записи доступны на моем канале.

А еще я перевожу темное историческое фэнтези с польского - обязательно посмотри!

Существует устойчивый стереотип, что первые автобаны (шоссе) построили при нацистах, а саму идею многополосных дорог придумал вообще Гитлер. Это не совсем верно. Первую немецкую дорогу, похожую на шоссе, так называемую AVUS (Automobil-Verkehrs- und Übungs-Straße), начали проектировать еще в 1907 году. Гитлер в это время все еще жил в Австрии и даже не переехал в Германию. Он жил богемной жизнью в Вене, где предпринял свою первую неудачную попытку поступить в городскую художественную академию.

Когда в 1921 году AVUS был наконец открыт, Гитлер действительно поселился в Мюнхене. Но тогда он только начинал свою политическую карьеру и не имел никакого влияния на расширение немецкой дорожной сети.

AVUS, который сегодня является частью транспортной системы Берлина, представлял собой сочетание гоночной трассы и автомагистрали. В первые годы после открытия он в основном был закрыт для обычных автомобилей и использовался для гонок. 6 августа 1932 года между Кельном и Бонном была открыта первая «настоящая» немецкая автомагистраль, то есть первая автомагистраль, построенная исключительно для гражданского транспорта. Тогда оставалось почти шесть месяцев до прихода Адольфа Гитлера к власти, что произошло 30 января 1933 года.

Автомагистрали не были чисто немецким явлением. Необходимость соединить важные города с помощью эффективных транспортных маршрутов в 1920-е годы обсуждалась во многих странах Европы. В 1924 году, через три года после открытия AVUS (которую обычно считают первой в мире автомагистралью), была введена в эксплуатацию итальянская автострада между Варезе и Миланом. Интересно, что, учитывая репутацию Гитлера как пионера автобанов, нацистская партия еще в 1930 году проголосовала в немецком рейхстаге против предложения о строительстве аналогичной дороги в Германии.

Однако вскоре после назначения Гитлера канцлером «дорожная» политика НСДАП изменилась. Гитлер осознавал пропагандистскую ценность хорошо функционирующей сети автомагистралей. Он также понимал, что само ее строительство поможет снизить уровень безработицы в охваченной кризисом Германии, даже если значение дорожных работ для занятости не так велико, как иногда утверждают. Поэтому будущий фюрер быстро начал работать над созданием такой дорожной сети.

Но, конечно, есть доля правды в утверждении, что именно Гитлер создал сеть немецких автобанов. Потому что, даже если он не был автором первой немецкой автомагистрали или самой основной идеи для нее, именно при его режиме проект стал реальностью. Фактически, по сей день четверть сети автобанов Германии состоит из дорог, построенных во времена нацистов.

Еще больше контента - на моем канале в Телеграм! Подпишись!

Также я провожу исторические стримы - подпишись, чтобы получать уведомления. Записи доступны на моем канале.

А еще я перевожу темное историческое фэнтези с польского - обязательно посмотри!

488 год до н.э.: Анакреон, греческий поэт и автор застольных песен, задохнулся, подавившись виноградной косточкой.

230 год до н.э.: римский сенатор Фабий задохнулся от козьей шерсти, случайно попавшей в молоко, которое он пил.

30 год н. э.: Клавдий Друз, старший сын римского императора Клавдия, задохнулся после того, как игриво подбросил грушу в воздух, а затем поймал ее ртом.

1589 год: как утверждали современники, что герцог Брауншвейгский «развалился на части» в Ростоке после того, как съел гигантское блюдо клубники.

1723 год: граф Гарольдский, камергер короля Георга II, задохнулся, проглотив початок ячменя.

1751 год: французский философ Жюльен Офре де Ламетри умер после пира, устроенного в его честь, на котором он попытался произвести впечатление на гостей, установив новый мировой рекорд по поеданию паштета из фазана с трюфелями. Неудачно.

1771 год: Адольф Фредерик, король Швеции, скончался от проблем с пищеварением после того, как пообедал омарами, икрой, квашеной капустой, копченой сельдью и шампанским, завершив трапезу четырнадцатью порциями своего любимого десерта: традиционной шведской выпечки, подаваемой в миске с горячим молоком. В Швеции он буквально известен как «король, обожравшийся до смерти».

1872 год: Марк Твен нанимает исследователя, вашингтонского газетчика Дж. Х. Райли, для поиска алмазов в Южной Африке и сбора материала, который Твен мог бы использовать в книге. Предприятие прерывается, когда исследователь умирает от заражения крови, вызванного тем, что он случайно нанес себе удар вилкой в рот из-за того, как незнакомец толкнул его локтем в ресторане.

1919 год: в одном из районов Бостона лопнул гигантский резервуар компании Purity Distilling Company, в результате чего на городскую улицу хлынуло порядка 2,3 миллиона галлонов патоки. Волна сладкой коричневой слизи высотой до 4,5 метров, катящаяся со скоростью около 50 километров в час, врезалась в толпу прохожих. Двадцать один человек погиб и 150 получили ранения. Такая вот сладкая смерть.

1926 год: каскадер Бобби Лич, второй человек, когда-либо преодолевший Ниагарский водопад в бочке, упал, поскользнувшись на апельсиновой корке, которую он только что выбросил. Его сломанную ногу пришлось ампутировать, что привело к развитию гангрены, которая в конечном итоге и убила его.

Еще больше контента - на моем канале в Телеграм! Подпишись!

Также я провожу исторические стримы - подпишись, чтобы получать уведомления. Записи доступны на моем канале.

А еще я перевожу темное историческое фэнтези с польского - обязательно посмотри!

Римская армия, особенно в имперский период, была первой в мировой истории, которая имела то, что мы сегодня называем организованной медицинской помощь для всех, включая рядовых. Какие-то средства помощи больным и раненым были предусмотрены еще в древнегреческих армиях, но, как сообщают античные авторы, это были случайные меры, инициированные командирами на местах, а не часть какой-то организованной системы. Что касается Рима, то там была очень заметна разница между республиканским и имперским периодами. По сообщениям источников (правда, более поздних), в ранней республике существовала практика расквартировывать раненых солдат у жителей союзных городов. Правда, античные авторы не уточняют, кто их там будет лечить.

Живший в I веке до нашей эры Цицерон был первым, кто упомянул врача в военном контексте, так что, вероятно, к тому времени присутствие медиков в армии можно было бы считать само собой разумеющимся. Самое ранее упоминание конкретного военного врача датировано 82 годом нашей эры – это был некий Секст Тиций Александр, который, судя по имени, был греком по происхождению. Вообще, судя по дошедшим до нас именам, этнические греки составляли абсолютное большинство среди римских военных докторов. После того, как римляне в 168 году до нашей эры разбили при Пидне войско македонского царя Персея, они подчинили своей воле и Македонию, и Грецию, и стали активно впитывать греческую культуру, в том числе и греческие традиции врачевания. Многие греческие целители были захвачены римлянами в качестве рабов, некоторые затем получали свободу или даже сами себя выкупали из рабства и становились вольноотпущенниками.

В надписях слово medicus встречается в различных сочетаниях: некоторые из них самоочевидны и относятся либо к конкретным медицинским обязанностям (medicus clinicus или chirurgus), либо к подразделению, к которому был прикреплен врач (medicus legionis, cohortis или alae). Medicus castorum/castrensis были штатными врачами римских крепостей (castrum). Термины miles medicus и medicus ordinarius, по-видимому, обозначают звание врача, и последний, предположительно, имел звание центуриона. Упоминаются также «капсарии» – вероятно, «санитары», а также discentes capsariorum, «капсарии-стажеры». Вполне возможно, что некоторые врачи также получили медицинское образование только после вступления в армию в качестве учеников у полностью подготовленных врачей – так же, как это происходило и в гражданской жизни.

По мере роста империи оставлять раненых в близлежащих городах становилось все сложнее, и эта ситуация привела к величайшему вкладу римлян в военную медицину: они создали valetudinarium (валетудинарий) или армейский госпиталь. Он имел свое фиксированное место внутри лагеря-каструма и возводился по четкому типовому плану. Если позволяла местность, там был вестибюль, вероятно, для сортировки и первичного лечения. За ним находился перистильный двор. В крыльях, обрамляющих три оставшиеся стороны, были небольшие комнаты, выходящие в центральный коридор. Это обеспечило пациентам тихое пространство, а также помогало сдерживать распространение инфекций. Остатки валетудинариев были найдены вдоль Рейнско-Дунайского лимеса (укрепленной границы), в Британии и в Северной Африке. Однако даже несмотря на все эти нововведения, римляне так и не создали отдельной службы, которая эвакуировала бы раненых с поля боя – нечто подобное появится только в Византии в VI веке нашей эры. Также не следует буквально воспринимать сцену, вырезанную на Колонне Траяна, и изображающую двух раненых, которым, судя по всему, оказывают медицинскую помощь на краю поля боя. Не следует воспринимать эту миниатюру как свидетельство существования полевых перевязочных пунктов, поскольку иных источников, которые указывали на это, попросту нет.

Еще больше контента - на моем канале в Телеграм! Подпишись!

Также я провожу исторические стримы - подпишись, чтобы получать уведомления. Записи доступны на моем канале.

А еще я перевожу темное историческое фэнтези с польского - обязательно посмотри!

Принимая участие в зимних Олимпийских играх 1924 года в Шамони, Франция, американский прыгун с трамплина норвежского происхождения Андерс Хауген едва не зацепился за медали и финишировал четвертым с небольшим отставанием. Для Хаугена 1 февраля 1924 года был днем величайшего разочарования, но 12 сентября 1974 года, спустя пятьдесят лет, прошлое снова постучалось в его дверь. Дело в том, что норвежский историк спорта Якоб Вааге просмотрел результаты Игр 1924 года и заметил ошибку в подсчете очков: Хауген действительно попал в медальный зачет и должен был забирать бронзу. Итак, 12 сентября 1974 года восьмидесятипятилетний Хауген приехал в Норвегию, чтобы заслуженную по праву медаль.

Еще больше контента - на моем канале в Телеграм! Подпишись!

Также я провожу исторические стримы - подпишись, чтобы получать уведомления. Записи доступны на моем канале.

А еще я перевожу темное историческое фэнтези с польского - обязательно посмотри!