Древние святилища - это не такой уж и распространенный тип археологических памятников, в отличие от тех же поселений и могильников. Тем не менее, они также изучаются и могут дать весьма ценную и интересную информацию. В 2016 г. в отдел археологических исследований Института истории языка и литературы УФИЦ РАН (г. Уфа) были переданы два железных меча, железный чекан и бронзовая фигурка птицы. Как выяснилось, находки были сделаны на одном из городищ эпохи железа. Небольшие раскопки на месте обнаружения вещей позволили зафиксировать остатки древнего святилища. Установлено, что возникло оно не ранее II−I вв. до н.э. и в через короткое время было разрушено. Однако предметы вооружения, найденные здесь, разновременные, а наиболее ранний из них может датироваться VII−VI вв. до н.э. Археологами было высказано предположение, что данный комплекс находит близкие параллели в скифском обряде поклонения древнему мечу, описанному Геродотом.

Введение

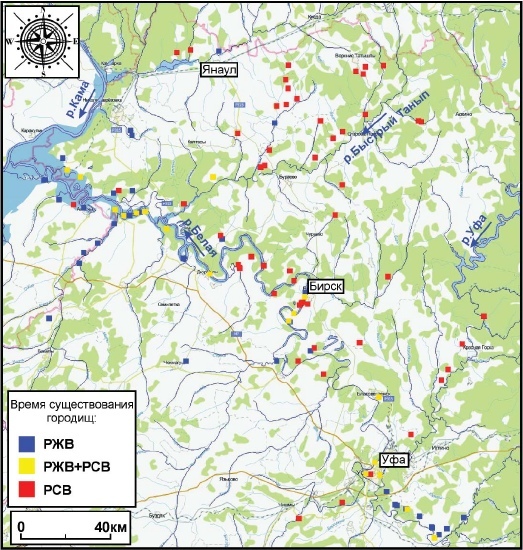

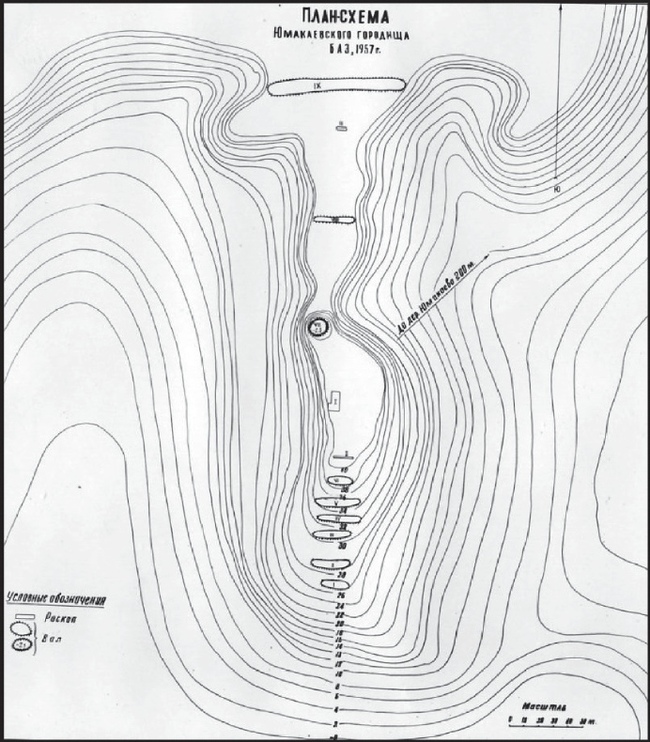

Акбердинское II городище было открыто в 1985 г. в 20 км от Уфы, на берегу р. Белой. Тогда здесь был собран подъемный материал, представленный керамикой кара-абызского и имендяшевского типов. В 2005 г. разведочным отрядом ИИЯЛ УНЦ РАН под руководством В.В. Овсянникова здесь был заложен шурф размером 2×2 м с мощность культурного до 1,5 м. Находки представлены фрагментами керамики (более 600 штук). В керамическом комплексе выделено 4 основных культурные группы: кара-абызская, позднеананьинская (шнуровая), гафурийская и убаларская.

Дальнейшие исследования полученных материалов (в том числе результаты палинологического анализа) позволили сделать вывод, что городище было основано носителями кара-абызской культуры в пределах IV в. до н.э. – накануне появления в регионе оседающих кочевников – носителей гафурийского типа. В IV-III вв. до н.э. на городище фиксируется появление инокультурного населения.

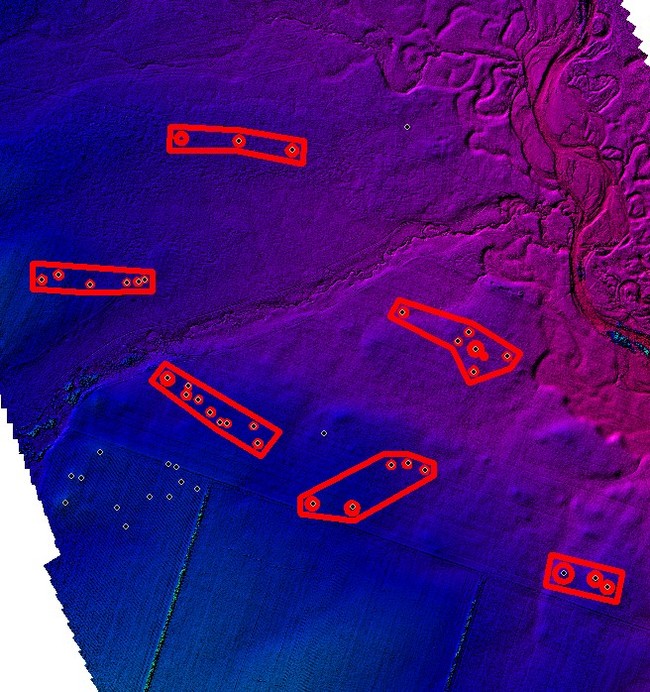

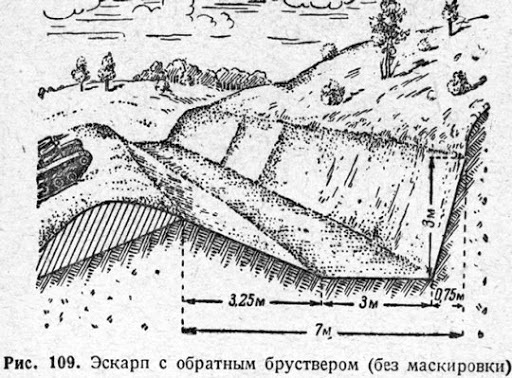

Фортификационные сооружения представлены остатками двух неглубоких (не более 0,2−0,3 м) рвов. Первый длиной 80 м, и шириной 40 м, второй длиной 90 м и ширина 3 м. Эти сооружения, вкупе со склонами мыса, ограничивают площадку размером 170×60−70 м, которая и является центром поселения. Здесь сосредоточен наиболее мощный и насыщенный культурный слой.

В 2016 г. в отдел археологических исследований ИИЯЛ УФИЦ РАН были переданы два железных меча, железный чекан и бронзовая фигурка птицы, а также фотографии находок в земле и точное место обнаружения. Выяснилось, что все предметы были обнаружены на площадке городища.

Акбердинское II городище. Вид на восточную часть раскопа 2017 года с юга. Фото В.В. Овсянникова

Раскопки 2017 г.

Летом 2017 г. на указанном месте был заложен раскоп размером 4×1,8 м, в котром зафиксированы крупные плиты известняка. Все камни расположены компактно, без какой-либо системы. Возможно, что это остатки некой разрушенной конструкции – вымостки или обкладки столба. При зачистке раскопа на уровне материка выявлены две ямы, вероятно, оставшиеся от столбов.

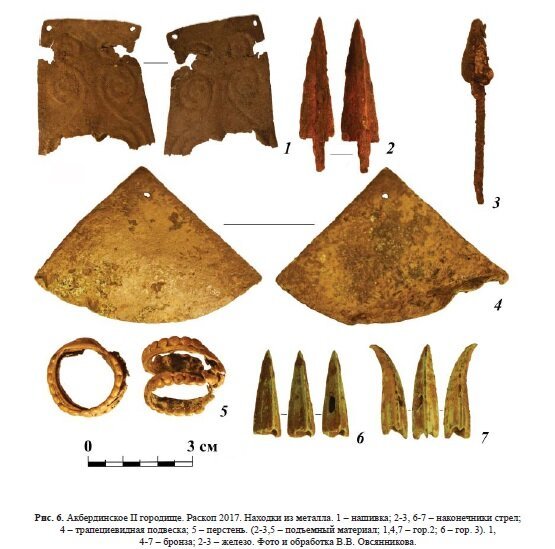

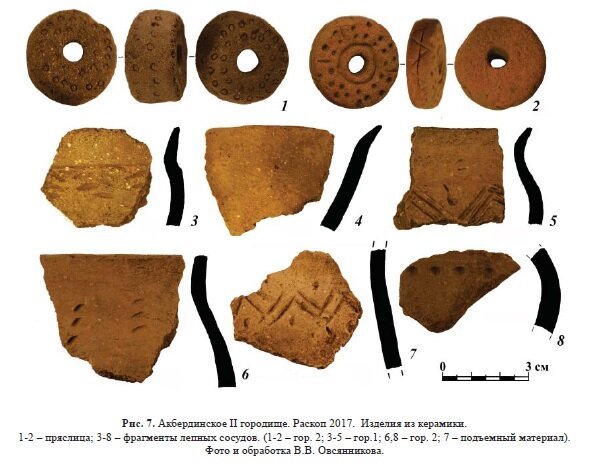

Наиболее многочисленная категория находок из раскопа – это керамика (всего 998 фрагментов). Она относится к различным типам и вариантам кара-абызской культуры (собственно кара-абызский, гафурийский, убаларский). Помимо этого, в раскопе были обнаружены два втульчатых трехлопастных наконечника стрел. Все они бронзовые. Подобные экземпляры могут быть датированы как IV−II вв. до н.э., так и, учитывая их широкое распространение в кара-абызской среде, III−II вв. до н.э. Также найдено три железных наконечника стрел. Один относятся к типу черешковых трехлопастных. Пирамидальная форма пера и небольшие размеры наконечников позволяют отнести их к самому началу периода появления подобных изделий в II−I вв. до н.э. Среди других артефактов имеются изделия из бронзы, кости и изделия из них.

Комплекс предметов вооружения

По сведениям и фотографиям, полученным, от находчика артефактов, было установлено, что мечи лежали на одном уровне на глубине около 25-30 см. ребром, вплотную друг к другу. Судя по изгибам лезвий, мечи были согнуты в нескольких местах вместе, «пучком». На их рукоятях сохранились приспособления для подвешивания. У биметаллического савроматского меча рукоять была обмотана тонкой бронзовой лентой. Железный меч с ромбовидным перекрестьем имел на черенке два отверстия. В одно из них был вставлен бронзовый крючок, сделанный из тонкой проволоки. Данное обстоятельство говорит о том, что при археологизации на штыре рукояти отсутствовала обкладка, т.е. использование меча по прямому назначению было невозможно.

Фото находок, сделанные находчиком

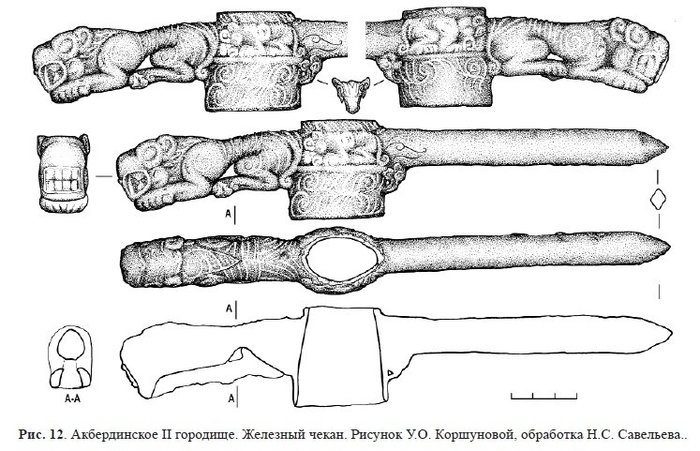

Железный чекан лежал возле мечей. Его обух был обмотан длинной проволокой из желтого металла (золота?), что позволяет думать, будто чекан в подвешенном состоянии занимал то же положение, что и в момент находки – на уровне последней трети клинков мечей.

По сообщению находчика, бронзовая фигурка птицы найдена около рукоятей мечей. Это подтверждается тем, что недостающий фрагмент фигурки (часть левой ноги) найдена при раскопках в указанном месте.

Железный цельнометаллический чекан имеет открытую втулку, яйцевидной формы в профиле. Его размеры: общая длина - 250 мм (боек - 132 мм, обух - 83 мм), диаметр втулки – 27-32 мм, диаметр бойка у основания – 20 мм. Чекан имеет стержневидный боек, округлый в сечении с четырехгранным острием. Обух изготовлен в виде хищного животного (из кошачьих). Еще два хищника изображены на втулке, которая также украшена орнаментом и головой хищной птицы (или грифона?), торчащей под бойком. В обухе имеется отверстие (между лапами и телом животного), за который чекан был подвешен. Все детали, все изображения четко проработаны. Хорошо выражены глаза, клыки, уши, лапы, а также орнамент на теле зверя.

Чекан сам по себе уникален в плане оформления. Авторы исследования отмечают, что точных аналогий в литературе неизвестно. Наиболее близкие по форме и материалу чеканы были встречены при раскопках кургана Аржан-2 в 2000−2004 гг. Из аржанского комплекса происходит три чекана, один из которых железный. Последний происходит из богатого погребения Аржана-2 и имеет ряд сходных черт с акбердинским, например, втулка имеет примерно те же размеры и форму сечения. Их объединяет также и то, что они полностью орнаментированы, причем схожими мотивами, имеют схожие формы бойков и головы птиц. Аржанское погребение датировано серединой – концом VII в. до н.э. Вероятно, этим же временем можно датировать и акбердинский чекан.

Биметаллический меч савроматского типа. Общая длина - 109 см, длина клинка - 95,3 см, ширина клинка - 41 мм, длина рукояти - 7 см. Лезвия параллельные, клинок плавно сужается. В центре его прокованы широкие долы, конец клинка в сечении линзовидный. Клинок меча покрыт равномерным темно-малиновым налетом от его пребывания в огне, также имеет 3 хорошо фиксируемых места изгибов. Рукоять вместе с перекрестьем и навершием отлита из бронзы, поверхность ее бугристая, покрыта серо-зеленой патиной. Перекрестье бабочковидной формы, его размеры 80×27-32 мм, толщина 13-16 мм. Навершие выполнено в виде двух обращенных друг к другу голов грифонов с соединенными загнутыми клювами. Изображения очень грубые, как бы смазанные, однако прослеживается восковица над клювом, глаз и щека, выполненные полугорошинами.

Данный меч относится к наиболее западному варианту кочевнического клинкового оружия скифского времени с так называемыми грифовыми навершиями. Всего их на Южном Урале и прилегающем участке Средней Волги известно около 15 экземпляров, половина из них – случайные находки. Наиболее вероятная дата этого типа клинкового оружия – V в. до н.э. Единственная деталь, которая не характерна для мечей и кинжалов «савроматского» времени – шестигранное сечение клинка. На Южном Урале она появляется не ранее III−II вв. до н.э.

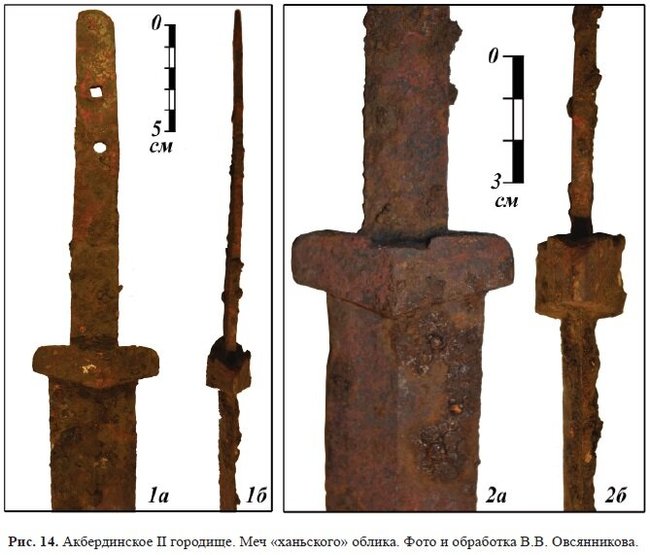

Железный меч с узким ромбовидным перекрестием. Общая длина меча - 101 см, длина клинка - 84,3 см, ширина клинка 34 мм, длина рукояти - 15 см, ширина рукояти - 16-19 мм. Лезвия клинка параллельные, сужающиеся, в центре его прокованы широкие долы. Клинок имеет 3 хорошо фиксируемых места изгибов. Все поверхности меча покрыты равномерным темно-малиновым налетом от его пребывания в огне.

В материалах кара-абызской культуры подобные образцы не встречены. Зато хорошо известны в памятниках соседней ей пьяноборской культуры эпохи железа. Появление подобных мечей китайского (ханьского) облика в пьяноборских памятниках можно связывать со второй половине I в. до н.э. (судя по ряду других находок). Эта дата не противоречит выводам археолога А.С. Скрипкина о появлении данного вида оружия у сарматов не ранее II-I вв. до н.э. Ему же принадлежит замечание о том, что перекрестья мечей из памятников Нижней Белой «абсолютно идентичны китайским». По данным археолога Ли Джи Ын, длинные мечи с фигурными нефритовыми и металлическими перекрестьями, в том числе орнаментированные, возникли в эпоху ранней Хань, возвышение которой относится ко II в. до н.э. Мечи из нижнебельских памятников (преимущественно пьяноборских) являются одной из ранних групп подобного оружия к западу от Уральских гор.

Общими признаками для обоих мечей является форма и профиль клинков, имеющих параллельные лезвия с тремя ребрами и двумя долами.

Апеллируя к огромному корпусу находок клинкового оружия ранних кочевников Урала и Поволжья, можно достаточно уверенно говорить о том, что целенаправленное создание двух широких долов и проковка лезвий появились ранее III−II вв. до н.э. Эти данные позволяют предполагать, что на клинок, сделанный по китайскому образцу, был «налита» бронзовая рукоять савроматского облика. Данная технология изготовления биметаллических мечей на Южном Урале являлась широко распространенной.

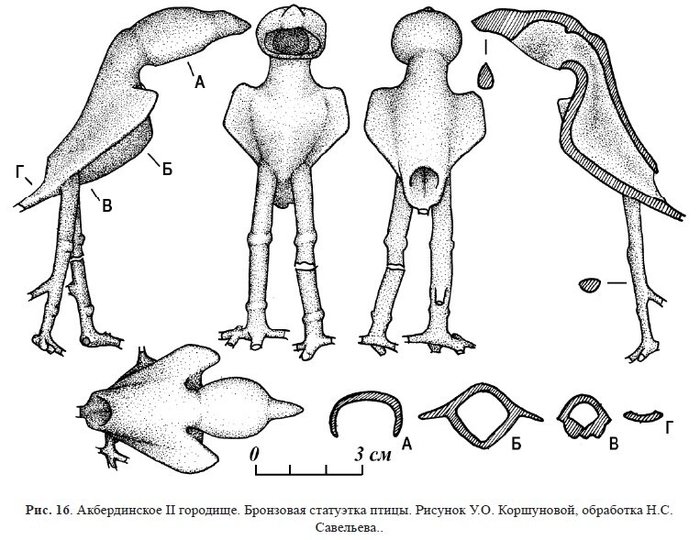

Бронзовая фигурка птицы. Общая высота фигурки - 98 мм, размах крыльев - 36 мм, длина ног - 49 мм. Голова крупная. Клюв широкий, уплощенный с горбинкой. Крылья изображены в полусложенном виде, выступают по бокам, хвост короткий плоский, подпрямоугольной формы. Ноги длинные, более половины высоты фигурки. Фигурка полая. Широкое отверстие имеется в нижней части головы, другое отверстие, более узкое – над хвостом. По мнению археологов, данная фигурка не могла быть изготовлена в Урало-Поволжье. Похожие изображения происходят из памятников пазырыкской культуры на Алтае. Здесь скульптурные изображения птиц служили украшениями женских и мужских головных уборов.

Учитывая даты самой ранней (чекан) и самой поздней (меч ханьского типа) вещи, исследователи приходят к выводу, что данный комплекс вещей «собирался» на протяжении VII-VI вв до н.э. – рубежа эр.

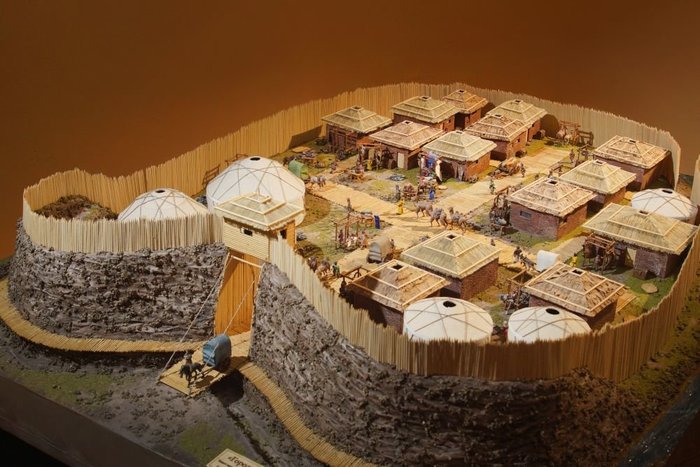

Материалы раскопок и находки оружия свидетельствуют о том, что комплекс металлических вещей, состав прочих находок, скопление каменных плит и две столбовые ямки являются остатками ритуального сооружения. Его археологи реконструируют следующим образом: центральным объектом являлся столб(ы) или идол(ы), на одном из которых были подвешены два меча и чекан, а вокруг находилась каменная вымостка или пирамидка. Само святилище располагалось на краю площадки укрепленного поселка, у склона мыса. Реальные его размеры и состав нам не известны, так как раскопом 2017 г. вскрыта только его часть.

Судя по находкам, святилище возникло не раньше рубежа II−I вв. до н.э. существовало очень короткое время, а затем было разрушено. Мечи были погнуты в нескольких местах и положены (вероятно, они были зарыты на глубину 5-10 см) в том же положении, что они находились и в подвешенном состоянии. Возможно, часть сооружения была сожжена, о чем может свидетельствовать наличие зольного пятна в раскопе. Каменная конструкция была разрушена, камни хаотично разбросаны. В последующий период, после разрушения святилища, жизнь на поселении продолжалась. Об этом говорят культурные отложения поверх руин святилища.

Использование клинкового оружия в структуре святилища и последующее его ритуальное уничтожение (сожжение?) наводит на параллель с сюжетом Геродота о поклонении скифов древнему мечу. С этим же сюжетом может быть связано и достаточно большое число случайных находок мечей и кинжалов в Южном Приуралье, которые происходят не из погребальных комплексов. Вполне возможно, что они также могут быть связаны с ритуалами, которые совершали ранние номады в окрестностях своих летних кочевий.

Если учесть, что население Акбердинского II городища было смешанным, поскольку часть его обитателей (носители гафурийского культурного типа) была связана своим происхождением с сарматами Южного Приуралья, то логично предположить, что какие-то степные культы проникли и закрепились в среде оседлого кара-абызского населения. На ритуальных характер сооружения указывает и наличие среди находок таранных костей овцы, которые использовались в гаданиях и играх. Целые наборы этих «игральных» костей известны как в погребениях кара-абызской культуры, так и в погребениях сарматов.

Таким образом, Акбердинское святилище на данный момент является первым объектом, исследованным в соответствии с современной археологической методикой, где проявляются следы поклонения «древнему» оружию, аналогичные бытовавшему в скифо-сарматской среде.

Оригинальный и полный текст опубликован в статье археологов ИИЯЛ УФИЦ РАН В.В. Овсянникова, Н.С. Савельева "Воинское святилище на Акбердинском II городище" // Археология Евразийских степей. №2. 2019 г. С. 201-226.