Археологические памятники нередко играют важную роль в обрядовой практике населения Южного Урала. Они наделяются разными формами сакрализации и входят в группу ритуальных маркеров. Так, например, произошло с некрополем XIV века Ильчигулово IV, каменные оградки которого стали объектом поклонения и эпицентром формирования новых сакральных пространств. Некоторые паломники считают, что здесь похоронены

сахабы (сподвижники) самого пророка

Мухаммеда.

Введение

В данном посте речь пойдет о средневековом могильнике, расположенном на горе Нарыстау близ д. Ильчигулово Миякинского района Башкортостана.

Первые археологические раскопки в окрестностях деревни были проведены еще в XIX в. антропологом Н.М. Малиевым. В 1986 г. в ходе археологической разведки уфимским археологом Г.Н. Гарустовичем на той же территории было обнаружено 7 новых курганов и могильников, относящихся к различным эпохам, в том числе и некрополь Ильчигулово IV, состоящий из нескольких каменных оградок (выкладок). В ходе раскопок было обнаружено, что выкладка №1 пустая, а под выкладкой №2 находилось воинское захоронение мужчины, останки которого были отмечены рублеными следами. Г.Н. Гарустович связал изученые им комплексы с теми, что ранее исследовал Н.М. Малиев, и соотнес их с кочевниками XIV века - кипчаками. Захоронения Ильчигуловского некрополя содержали

вещи: седла, удила, стремена, пуговицы от одежды и др. Сам погребальный обряд не просто не соответствует мусульманскому, а напрямую ему противоречит. Кроме того, он пришел к выводу, что исследованные оградки были возведены из камней, взятых из разрушенных насыпей этого же могильника, но сооружены значительно позднее - не ранее XIX в.

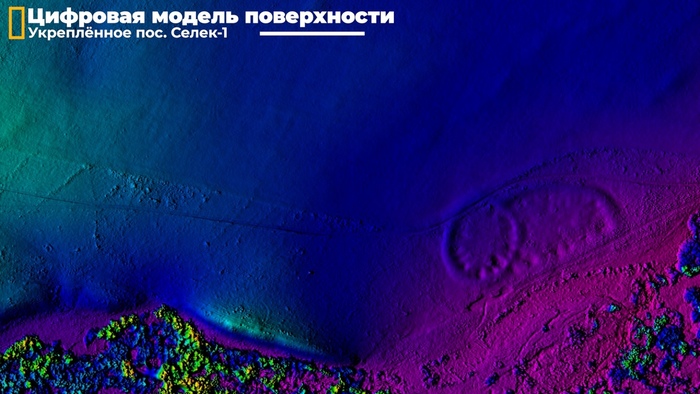

Объекты сакрализации

Ильчигуловского IV могильника на плане: ГМ - грунтовый могильник, 1 - "курган", 2 - каменные выкладки

Косвенным подтверждением выше приведенных данных является сюжетная линия башкирского эпоса «Идукай и Мурадым» датируемый кон. XIV – нач. XV вв., где прилегающая к горе Нарыстау территория определяется как место захоронения главных героев:

«Покончив с войной, наконец,

Меч, отер он, лицо омыл,

Вновь остался у тех мест.

Где могила Идукая с Ынье,

Находилась у горы Нарыс»

До 60-х гг. XX в., по сведениям местных жителей, а также по данным, содержащимся в научном отчете Г.Н. Гарустовича, наблюдались немногочисленные паломники, приходившие к выкладкам и к «святому ключу», расположенному рядом. Информация о вероятном захоронении здесь сподвижников пророка Мухаммеда отсутствовала полностью.

Каким же образом произошло изменение структуры сакрального объекта?

Конструирование мифа

Начало активного поиска верующими могил сподвижников пророка на территории Волго-Уральского региона относится к последним десятилетиям XX в. и связано не только с ростом религиозного самосознания, но и популярностью спорных идей Хисам ад-Дин ибн Шараф уд-Дин ал-Булгари Муслими и Тадж ад-Дина Ялсыгула аль-Башкурди, работы которых резко критиковалась как нетрадиционалистами Ш. Марджани и Р. Фахретдиновым, так и М.А.Усмановым.

Сооружение на выкладке №1, Ильчигулово IV курганный могильник (д. Ильчигулово, Миякинский район, Республика Башкортостан)

Следующий этап связан с посещением в 2010 г. делегацией суфиев из Башкортостана Шейха суфийского ордена Накшибандия Мухаммада Назима Адиль аль-Кубруси аль-Хаккани (проживавшего в Турецкой республике – Северный Кипр). Во время встречи ему были показаны фотографии предполагаемых мест захоронения сахабов на территории республики. Рассмотрев все фотографии, шейх указал на гору Нарыстау как место захоронения сподвижников пророка.

Сооружение на выкладке №2, Ильчигулово IV курганный могильник (д. Ильчигулово, Миякинский район, Республика Башкортостан)

После возвращения делегации суфиев в некоторых республиканских СМИ появляется информация об обнаружении места захоронения сахабов и на территории могильника Ильчигулово IV начинается активное строительство. В 2011 г. на месте выкладки № 1 воздвигается памятник с указанием имен двух сподвижников пророка Зубаира ибн Заита и Абдуррахмана ибн Зубаира и куполообразное сооружение, а над выкладкой №2 только куполообразное сооружение. В 2012 г. у подножия горы строится мечеть, приуроченная к памятнику.

Дополнительный импульс и «легитимизацию» объект получает в 2013 г. после его посещения сыном и приемником Мухаммада Назима Хаккани Мухаммадом (Мехмет) Адилем Хаккани аль-Кипруси, сопровождаемого представителями местного духовенства. В рамках ежегодного турне (2013–2015 гг.) Мехмета Адиля по «святым местам» каменные ограды могильника Ильчигулово IV, наряду с другими археологическими объектами Башкортостана – мавзолеи Хусаин-бека, Бендебике и др., включаются в основную часть программы его пребывания. Именно в день его посещения «святого места» можно наблюдать более 1000 паломников желающих почтить святыни.

Мероприятие приуроченное посещению Мехметом Адилем

«святого места

»

Некоторые рьяные паломники,

обладающие «откровениями», не ограничиваются посещением «могил сахабов» и

купанием в святом ключе. Пытаясь расширить границы сакрального пространства

они включают в него все новые объекты. Так, сотрудниками Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН в ходе

экспедиционного выезда в мае 2015 г. было зафиксировано включение в комплекс

«Нарыстау»:

1) искусственной насыпи,

сформированной, вероятнее всего, в результате строительных работ – т.н.

«курган» находящегося в 40 м к ССВ от ограды №2. Некоторые паломники обходят

объект семь раз, предполагая, что там также захоронен «аулия».

2) двух каменных набросок округлой формы диаметром 0,5 и 0,7 м сложенных в 320 м к юго-востоку от

выкладки №1 на мысообразной площадке сырта. Между камнями зафиксированы куски

ниток, материи и воткнутые вертикально вороньи перья.

Согласно данным Г.Н. Гарустовича, который исследовал некрополь в 1986 г., указанные каменные наброски и насыпь отсутствовали. Однако, несмотря на то, что никакого отношения к археологическому комплексу, а значит и к древности они не имеют, но все равно превратились в объекты сакрализации.

Таким образом, на примере данного

памятника археологии можно проследить одну из моделей формирования современных

сакральных пространств и объектов – конструирование абсолютно искусственных

представлений, поддерживаемых как официальным мусульманским духовенством, так и

властными структурами на местах. В данном случае, эта модель стала фундаментом

для продвижения в регионе идей суфийского ордена Накшибандия.

На сегодняшний день на Южном

Урале насчитывается более сотни археологических памятников, подвергшихся

сакрализации. Представители всевозможных религиозных течений и сект, в том

числе и запрещенных, привлекают новых членов, используя традиционный для башкир

обряд поклонения святым (аулия). Именно этим объясняется значительное

увеличение «мест поклонений» сформированных в первую очередь за счет выраженных

в рельефе курганных насыпей, каменных оградок, выкладок, отдельных камней,

гротов и пр. Наиболее стихийно эти процессы наблюдаются в Башкирском Зауралье.

Оригинальный тест статьи был опублкован в журнале «Известия Уфимского научного центра Российской академии наук».