Киммерийский меч из Южного Зауралья

В мае 2022 г. сотрудникам Историко-археологического и ландшафтного музея-заповедника «Ирендык» жителем города Баймак (Башкортостан) был передан железный меч, найденный, по его словам, на свалке во время сбора металлолома. Вообще, надо сказать, что находки клинкового оружия в Башкирском Зауралье не такая уж и редкость. В эпоху железа эта территория активно осваивалась ранними кочевниками. Однако данный меч – вещь особенная. Дело в том, что подобное оружие в археологии связывается с киммерийцами. При этом территория их обитания (Причерноморье, Закавказье, Малая Азия) была весьма удалена от Южного Урала. Но обо все по порядку.

В новом журнале «Археология Евразийских степей» опубликована статья, посвященная данной находке. Я не являюсь ее автором, но сам меч мне довелось подержать в руках. Здесь приводится краткое содержание статьи.

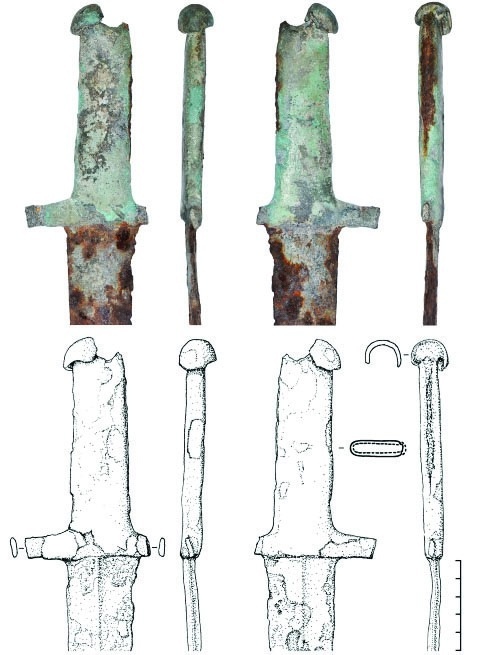

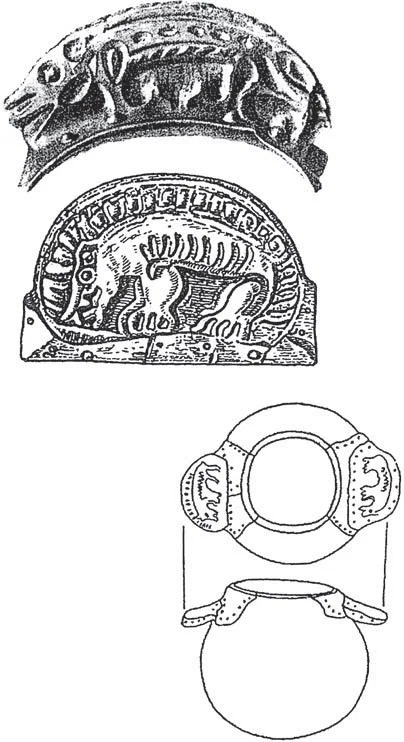

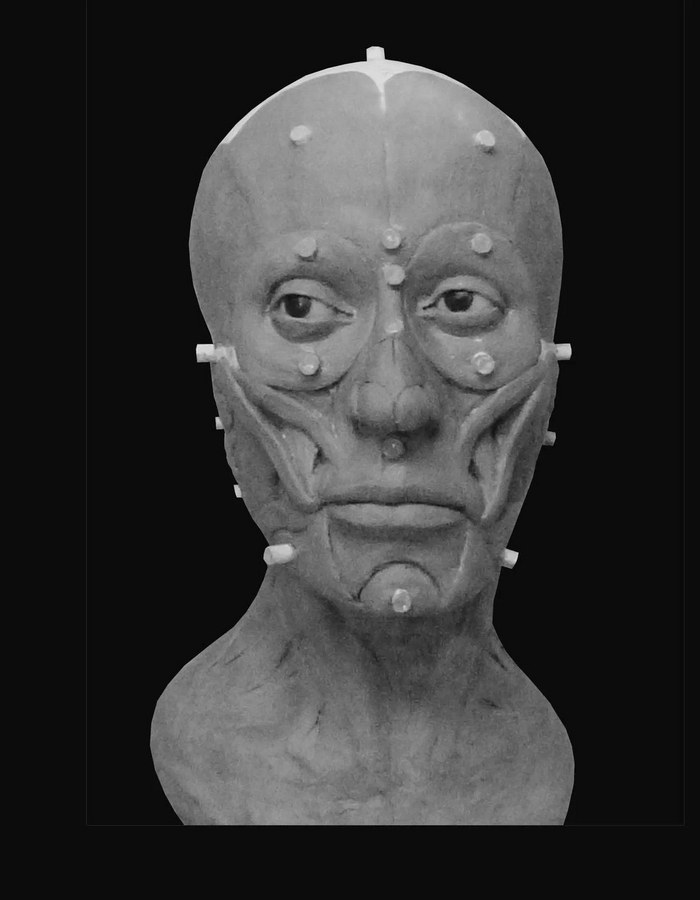

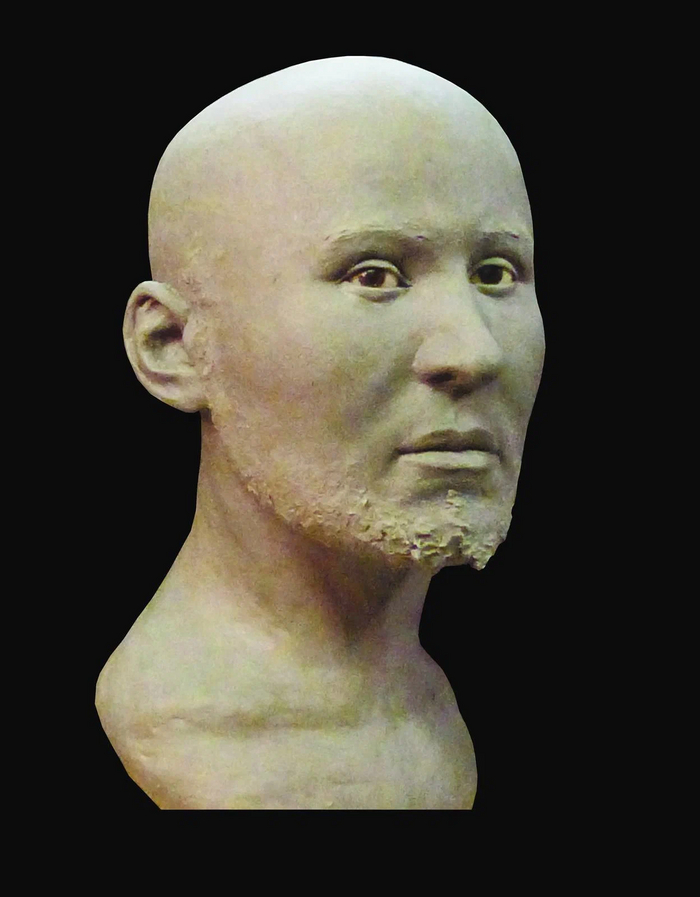

Меч имеет бронзовую рукоять и железный клинок, поэтому он и называется биметаллическим. Общая длина – 82 см. Длина клинка – 69,7 см, рукояти – 12,3 см.

Клинок полностью не сохранился, конец обломан. Изначально общая длина меча могла достигать более 90 см, а длина лезвия более 80 см. Также имеются места трех сгибов. Создается впечатление, что клинок трижды сгибался, а затем распрямлялся (может быть, при этом была утрачена нижняя часть). Он плавно сужается к острию. Ширина клинка у рукояти 4 см, в середине 3,2 см, у места слома 2,4 см. В сечении ромбовидный, толщина от 0,7 см в верхней части, до 0,5 см – в нижней. Поверхность покрыта коррозией.

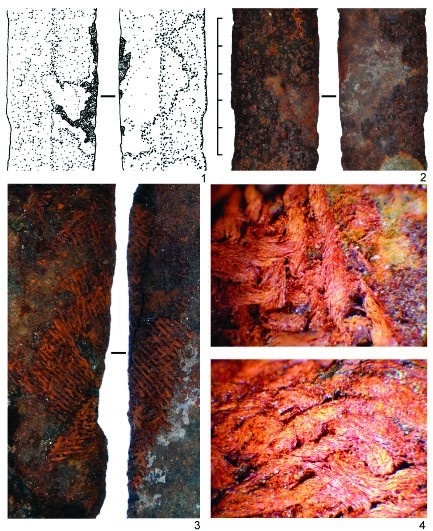

На клинке сохранились фрагменты ожелезненной ткани с простым полотняным переплетением нитей.

Рукоять представляет собой бронзовый чехол, надетый на железную основу, являющуюся продолжением клинка и единую с ним. Навершие сохранилось частично, примерно две трети отсутствует. Это колпачок, надетый сверху на конец рукояти и заполненный внутри каким-то серым веществом, визуально похожим на цемент. Высота – 1,7 см, ширина поперечная – 2 см, продольная – около 3 см. Толщина стенок 0,2 см. Ручка имеет длину, вместе с перекрестьем 10,8 см, ширина у навершия – 2,7 см, у перекрестья – 3,5 см. Перекрестье составляет единое целое с чехлом и представляет собой две тонкие ветви, отходящие от его нижней части. Обе ветви обломаны. Линия перекрестья, примыкающая к клинку прямая, линии же верхних частей ветвей, примыкающих к ручке слегка наклонные. Одна ветвь сохранилась на длину 2,2 см, вторая – 0,6 см.

В силу неясности контекста находки нельзя точно сказать откуда он взялся. Теоретически он мог быть привезен и издалека. А мог быть и вполне найден на территории Зауралья в ходе каких-то земляных работ. Можно предположить и то, что найден он «любителями приборного поиска», но тогда не совсем понятно почему его передали в музей.

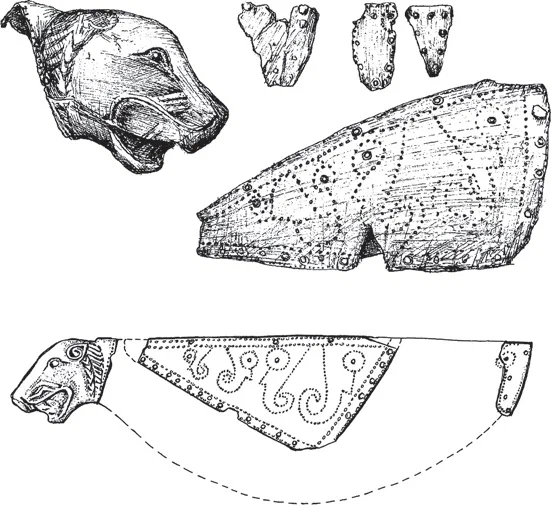

В то же время находки киммерийского клинкового оружия на этой территории все же известны. Так, один бронзовый киммерийский кинжал был найден на левобережье р. Урал близ Магнитогорска. Он принадлежит тому же типу клинков с крестовидными рукоятями, что и баймакский меч. Еще один был найден на берегу оз. Балыктыколь в Костанайской области Казахстана.

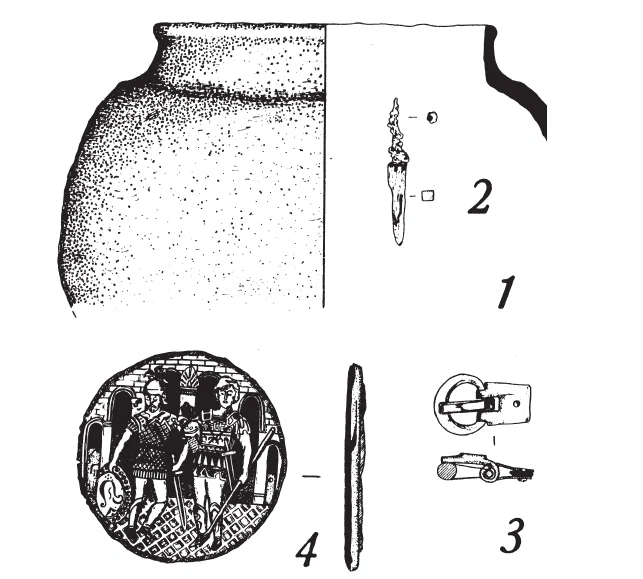

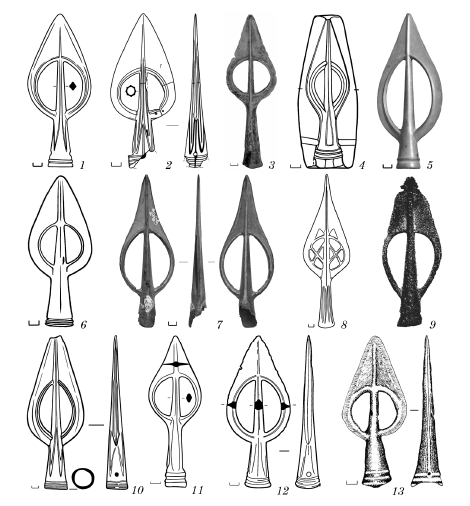

Сам же меч из Баймака имеет аналогии с находками с более западных территорий. Например, ближайшей находкой является биметаллический меч из окрестностей Билярска в Татарстане. Правда, он короче, (около 55 см при длине клинка 43 см). В Николаевском могильнике на территории Адыгеи была найдена рукоять, аналогичная рукояти баймакского меча. Оба меча датируются VIII-VII вв. до н.э. Большая часть подобных мечей известна по находкам на территории Украины, причем в основном это случайные находки, а один происходит из клада литейщика с Субботовского городища (датируется концом IX – началом VIII вв. до н.э.).

Аналогии мечу из Баймака. 1 – Магнитогорский краеведческий музей, 2 – Киевский исторический музей, 3 – Субботовское городище, 4 – п. 83 Николаевского могильника, 5 – Кировоградская обл., 6,7 – Харьковская обл., 8,9 – Винницкая обл., 10 – Билярск

В Зауралье погребений киммерийского времени неизвестно, но таковые есть в Предуралье. Два из них известны по раскопкам могильника Елбулак-Тамак Башкортостане. Третье захоронение этого же времени было исследовано в 2015 г. на могильнике Шатмантамак I, что также расположен в Республике Башкортостан. Материалы этих погребений отличают их от более ранних захоронений эпохи бронзы и в то же время от тех, что появляются в эпоху железа. Авторы раскопок могильника Шатмантамак I предположили, что он относится к переходному от эпохи бронзы к эпохе железа времени, его радиоуглеродное датирование дало отметку рубежа IX–VIII вв. до н.э. Погребальный обряд и находки из перечисленных захоронений малоинформативны. Тут стоит отметить, что этот период в истории Южного Урала характеризуется относительным запустением. Если на предшествующем этапе эпохи поздней бронзы здесь кипела жизнь, возникали новые поселения, осваивались рудники, то к I тыс. до н.э. она постепенно угасает и снова забурлит уже спустя несколько столетий. Появятся кочевники и оседлые культуры лесной/лесостепной зоны.

Можно предположить, что люди, захороненные в Елбулак-Тамаке и Шатмантамаке, являются пришельцами с запада, начавшими заселять запустевшее к тому времени Южное Предуралье. Три упомянутых погребения были сделаны в более ранних курганах срубной культуры, что сопровождалось разрушением первоначальных захоронений. Затем мигранты ушли на территорию Зауралья, где единичными свидетельствами их пребывания являются находки киммерийских мечей и кинжалов в районе Магнитогорска, на берегу оз. Балыктыколь в Казахстане и теперь уже в Баймакском районе Башкортостана.

Датировка меча вне контекста, конечно, не может быть точной. Однако если принимать во внимание указанные выше аналогии и погребения, то можно предположить, что она близка рубежу IX–VIII вв. до н.э. А учитывая другие подобные находки можно допустить, что меч прибыл на Южный Урал либо с территории Северного Кавказа, либо с территории современной Украины. Связано это может быть с военными походами (экспедициями?) ранних кочевников.

Возможно, в будущем будут получены более надежные свидетельства киммерийского присутствия на территории Южного Урала.