Для чего строили Аркаим и другие поселения "страны городов" Южного Урала. Новые данные

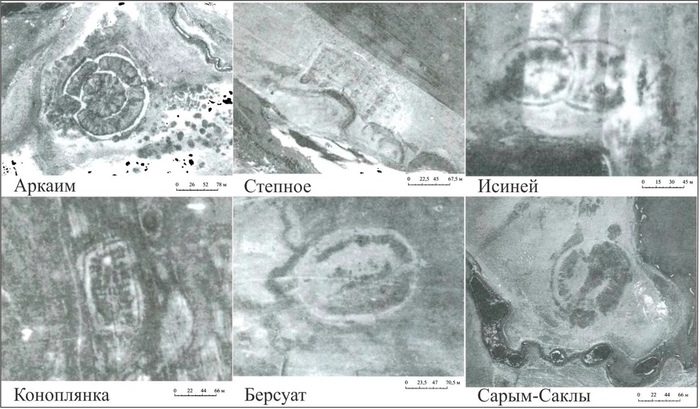

Аркаим, пожалуй, является одним из самых известны археологических памятников Южного Урала. А может быть и в целом России. Известность эта зачастую связана, мягко говоря, не с вполне объективными фактами. Кого только не записывали в строители этого поселения, какими только смыслами не наделяли его. Тут надо отметить, что Аркаим не единственный в своем роде. Помимо него на сегодняшний день известно более двух десятков поселений так называемого синташтинско-петровского типа, относящихся к единой архитектурной традиции эпохи бронзы.

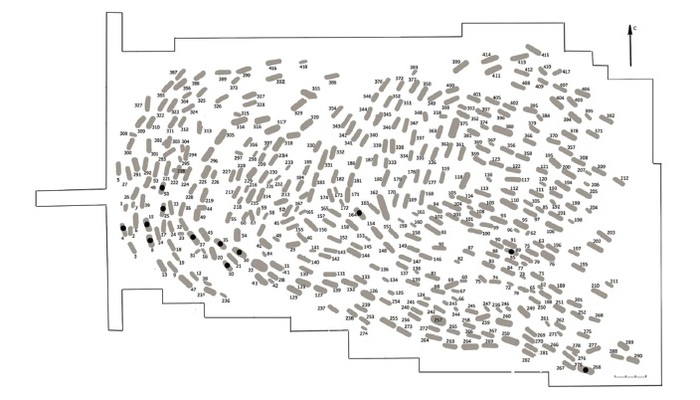

Объединяет их между собой ряд критериев: 1 – линии укреплений (валы и рвы), образующие замкнутые площадки округлых и подпрямоугольных форм; 2 – плотная регулярная застройка организованными в ряды большими однотипными подпрямоугольными жилищами; 3 – соответствие ранних слоев поселений материалам синташтинской и петровской археологических культур эпохи бронзы.

из статьи Солдаткина Н.В. "Конфигурации укрепленных поселений синташтинско-петровского типа: формы, размеры, трансформации"

Эти поселения расположены в центре евразийского степного пояса между 50° и 55° северной широты Южного Зауралья и Северного Казахстана. Располагаются в чашевидных долинах, на берегах степных рек. Глубина рвов обычно не превышает 2 м, а высота валов в древности достигала высоты 3 м. Внутри замкнутой системы располагались плотно примыкавшие друг к друга постройки. Существует ряд мнений относительно того, какую функцию они выполняли. Их рассматривали и в качестве крепостей, сакральных центров древних металлургов, ритуальных объектов, в качестве квазигородов. Кроме того, существуют гипотезы, интерпретирующие эти поселения как адаптации к окружающей среде, а также упоминания о локализации поселков с учетом ветрозащиты. Последнее находит свое подтверждение и по итогам исследования, проведенного археологами из Екатеринбурга и Челябинска. Результаты опубликованы в выпуске № 10 издания «Археология и геоинформатика».

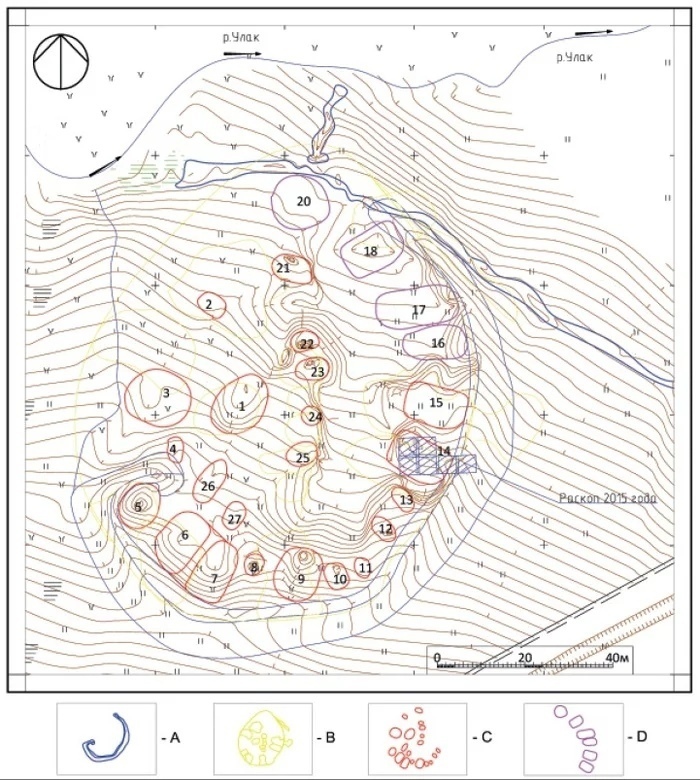

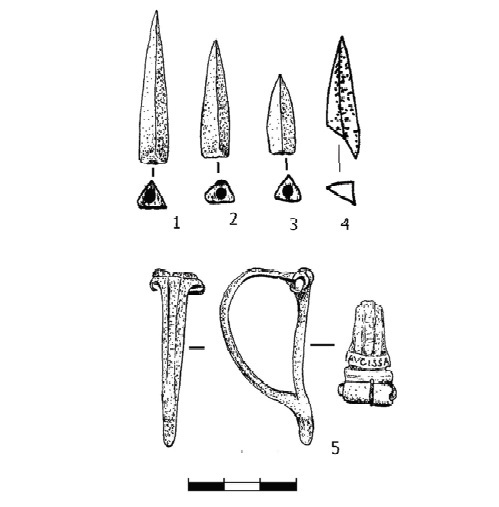

Поселение Улак-1. Совмещенный план памятника (исходные параметры для анализа). A – контуры вала, рва, «канавы» по данным тахеометрической съемки; B – контуры жилищных впадин и вала по данным магнитной съемки; C – контуры жилищных впадин по данным тахеометрической съемки; D – контуры жилищных впадин по данным аэрофотосъемки

Исследователи выдвинули гипотезу, согласно которой синташтинско-петровские поселения функционировали как искусственные экологические ниши для обеспечения выживания коллектива и защиты домашнего скота в условиях суровых уральских зим. Эта версия объясняет необходимость как скученного проживания, так и создания окружных стен, не исключая при этом и других вариантов (например, защиту на случай военной угрозы). Ров вокруг жилой площадки при этом выполнял функцию канализации сезонных вод, а стена – для защиты от зимнего ветра, снега и последствий катастрофических паводков.

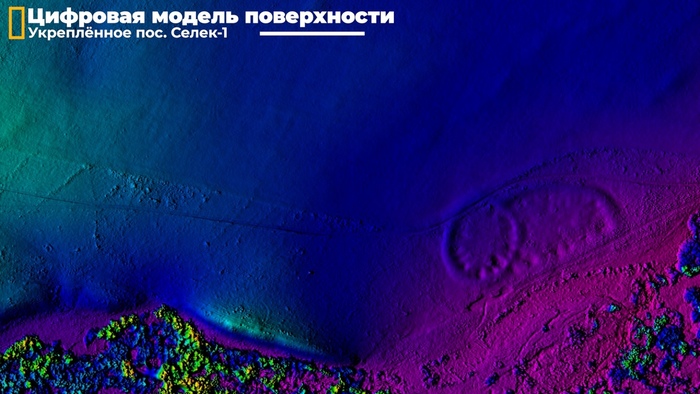

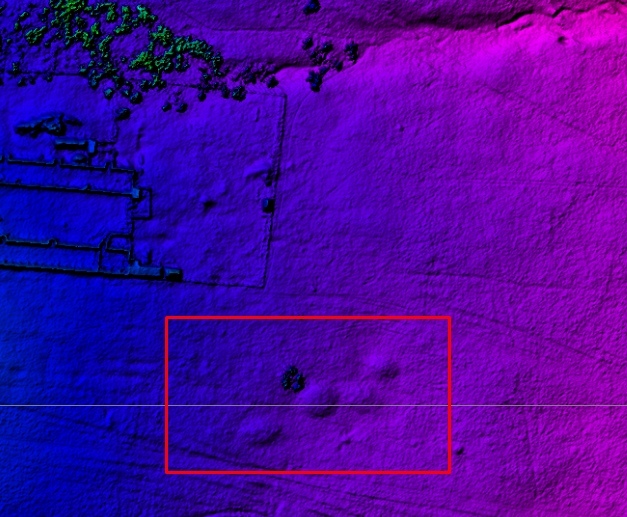

Цифровая модель поверхности укрепленного поселения Селек. Оно не вошло в данное исследование. Впервые раскопки на нем проведены лишь в этом году, о результатах будет отдельная статья

Для проверки этой гипотезы авторы использовали ГИС-моделирование ветровых условий вмещающего рельефа. Для анализа было отобрано 22 укрепленных памятника степной зоны, с сопоставимыми климатическими условиями. Для каждого из поселений было выполнено компьютерное моделирование скорости ветра при разных направлениях и сезонных скоростях.

Исследователями был произведен картографический анализ местоположения объектов, включающий сравнение абсолютной высоты расположения памятника с минимальной, средней и максимальной высотой в окружающем рельефе с привлечением описания топографии в литературе, определены преобладающие тенденции в локации поселений с точки зрения окружающего ландшафта. Затем на 11 из были проведены исследования, проведены замеры ветра (максимальная скорость) в дневное и вечернее время с 11-00 до 20-00 часов по местному времени.

Затем было осуществлено моделирование ветровых условий рельефа для каждого из рассматриваемых поселений. Палеоклиматические реконструкции для центрально-евразийской степи говорят о схожих или более холодных условиях в прошлом, позволяя экстраполировать данные современных метеорологических наблюдений на прошлое. В ходе исследования были приняты некоторые допущения. В частности, что планетарные условия направления ветра существенно не изменились с момента появления этих поселений и вплоть до настоящего времени. Кроме того, допущением является и то, что местные существенно не изменились с эпохи бронзы. Южное Зауралье – ветреная зона (в среднем, здесь 300–320 ветреных дней в году), при этом скорость ветра может достигать штормовых 20–25 м/с (72–90 км/ч). Климат характеризуется как континентальный со средними температурами ниже 0°C зимой и выше +10°C летом. Абсолютный зимний минимальный рекорд составляет -50°C.

Согласно проведенным метеорологическим наблюдениям, в изучаемой зоне преобладают ветра западного переноса с доминирующими направлениями с запада (270°), запада-юго-запада (247°), юго-запада (225°) и юга (180°). В зимнее время года преобладают юго-западные и южные ветра. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,71±0,1 м/с, средняя летняя скорость – 3,8±0,1 м/с, а зимняя – 3,62±0,1 м/с

Анализ рельефа поселений показывает следующее. Синташтинско-петровские поселения располагаются у источников воды на достаточно низких участках, что, очевидно, объясняется потребностью населения в воде. С другой стороны, господствующие высоты вблизи поселений игнорировались их строителями, несмотря на то, что с точки зрения выполнения оборонительных функций они должны были хоть как-то использоваться. Прослеживается тенденция к расположению памятников у самого дна речных долин, ниже средних значений высотных отметок, хотя непосредственные площадки могут быть несколько выше ближайшей округи. То есть, располагаются они на наиболее низких, закрытых и, соответственно, менее продуваемых участках.

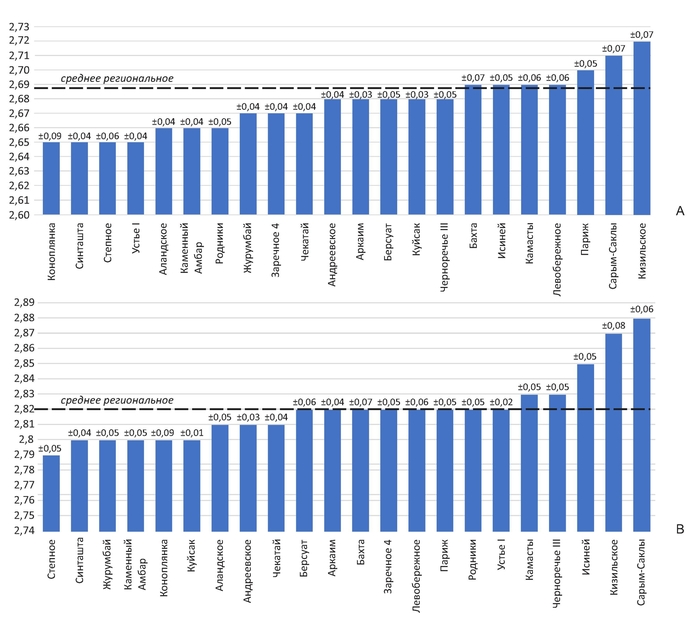

Построение моделей зимнего и зимнего юго-западного ветра позволили выявить важные закономерности. Во всех исследуемых зонах в силу схожести их рельефов модельные средние значения чрезвычайно близки и составляют 2,68–2,69 м/с.

Классификация всех памятников относительно средней скорости ветра в зимнее время показывает, что 10 из 22 поселений располагаются в зонах, где ветер слабее регионального среднего (45%), девять из 22 – в зонах умеренного ветра (41%), и лишь три из 22 лежат в зонах сильного ветра (14%). При изменении господствующего направления и увеличении средней скорости ветра в летнее время несколько меняется общее положение: в зоне сильного ветра лежат уже пять из 22 поселений (23%), в зоне умеренного – восемь из 22 (36%), а слабого – девять из 22 поселков (41%).

Модельные значения приповерхностного зимнего юго-западного (А) и летнего западного-юго-западного (В) ветра

Таким образом, в отношении доминирующего зимнего ветра в древности могла существовать ориентация на выбор наименее продуваемых локаций или же зон умеренного ветра.

В заключении авторы приходят к выводу, что при выборе места поселения в эпоху бронзы люди предпочитали относительно укрытые от зимнего ветра места. Тот факт, что синташтинско-петровские поселения располагались на первых надпойменных террасах и зонах слабых или умеренных ветров, позволяет нам утверждать, что плотная застройка и обводные стены могли служить, прежде всего, для теплосбережения в зимнее время года.

Проще говоря, назначение укреплений (валов и рвов) при плотной внутренней застройке объясняется главным образом необходимостью выживания и защиты населения и домашнего скота от суровых южноуральских климатических условий (ветров, осадков, холодов, разливов рек). При этом, конечно, не стоит окончательно исключать и иные функции (например, ту же оборонительную при некой военной угрозе).

Само исследование:P.S. В этом году объединенная экспедиция (включившая в себя аж три научные организации) работала на укрепленнном поселении Селек, которое с момента обнаружения в 2003 г. и до настоящего времени весьма условно причислялось или вовсе не причислялось к так называемой "стране городов". Небольшой отчет о раскопках этого интересного памятника будет чуть позже)

Чечушков И.В., Валиахметов И.А. Ветер крепчает»: моделирование скорости ветра при формировании объяснительных моделей системы расселения // Археология и геоинформатика. Выпуск 10, 2021.

Еще одна из последних публикаций, посвященных «стране городов»:

Солдаткин Н.В. Конфигурации укрепленных поселений синташтинско-петровского типа: формы, размеры, трансформации // Вестник Томского государственного университета, № 462, 2021. С. 161–172.