Изучение курганов эпохи бронзы в Зауралье. Раскопки и дистанционные методы

Полевой археологический сезон подошел к концу (по крайней мере, у нас в Башкирии). Наступает время камеральной обработки полученных материалов, подготовки отчетов, статей и т.д. Сейчас же можно кратко рассказать об итогах наших работ в этом полевом сезоне. Речь пойдет о раскопках на Самарском II курганном могильнике в степях Башкирского Зауралья.

Вступление. Открытие и первые исследования Самарского II курганного могильника

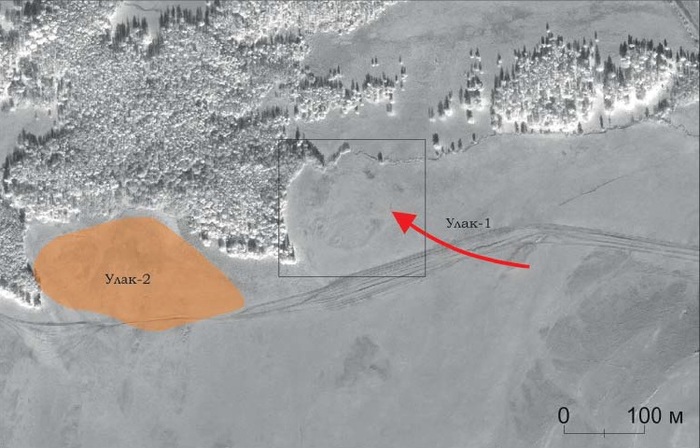

Для начала поясним что это за могильник. Данный некрополь был открыт еще в 1989 г. возле с. Самарское на территории Хайбуллинского района Башкирии. Это степная зона. Курганы расположены на высокой террасе правого берега р. Таналык. На тот момент археологами было зафиксировано пять земляных насыпей диаметром от 20 до 33 м, высотой от 0,3 до 1 м. В ходе первичного археологического обследования памятника отмечалась интенсивная распашка всех курганных насыпей некрополя. В последующем при повторном обследовании памятника в 2010-2011 гг. были обнаружены еще четыре сильно распаханные насыпи. Тогда же отмечалось, что сохранность памятника с 1989 г. ухудшилась. Из-за ежегодной распашки курганы все больше разрушались.

Вид на долину р. Таналык и край террасы, где расположен могильник

В 2011 г. было принято решение провести раскопки и вскрыть один из курганов. Объектом исследования был выбран наиболее подверженный распашке курган №5, расположенный в центре могильника. Надо сказать, что практически с момента открытия предполагалось, что могильник оставлен кочевниками-сарматами, многочисленные курганы которых известны на степных просторах Башкирии. Подтвердить данное предположение могли лишь раскопки.

И оно не подтвердилось. В кургане оказалось два сильно разрушенных погребения (в основном из-за многочисленных нор сурков). По сохранившимся останкам было установлено, что оба костяка принадлежали женщинам в возрасте от 25 до 40 лет. Предметов материальной культуры обнаружено не было, однако по совокупности признаков устройства могильной ямы и кургана вообще было установлено, что курган оставлен носителями ямной археологической культуры эпохи ранней бронзы в 3-м тысячелетии до н.э., то есть значительно раньше раньше сарматов, появившихся в этих степях в середине 1 тысячелетия до н.э.

Центральное погребение кургана № 5. Раскопки 2011 г.

Это было достаточно неожиданно. В Башкирии памятники этой культуры очень малочисленны. Известно всего 3 могильника, включая Самарский. А вот в соседней Оренбургской области их известно куда больше. Ямники расселялись на огромной территории от Урала до Днестра и, по всей видимости, пришли в эти места в поисках медной руды. Чуть подробнее о раскопках 2011 г. можно почитать здесь.

Остатки погребения в могильной яме с глиняным "постаментом". Раскопки 2011 г.

Исследования 2017-2018 гг. Дистанционные методы изучения

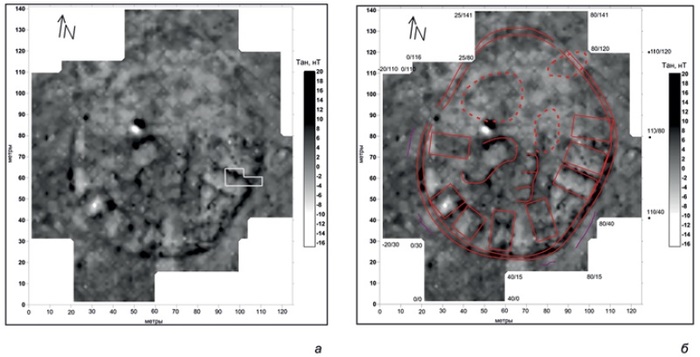

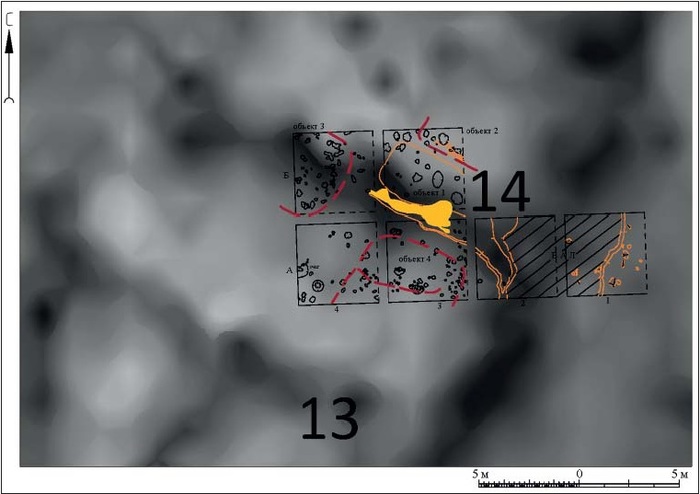

В 2017-2018 гг. на памятнике специалистами Научно-производственного центра была проведена аэрофотосъемка при помощи дрона. На основе отснятого материала была построена цифровая модель поверхности (ЦМП), представляющая собой микрорельеф высокой детальности.

Подготовка к аэрофотосъемке

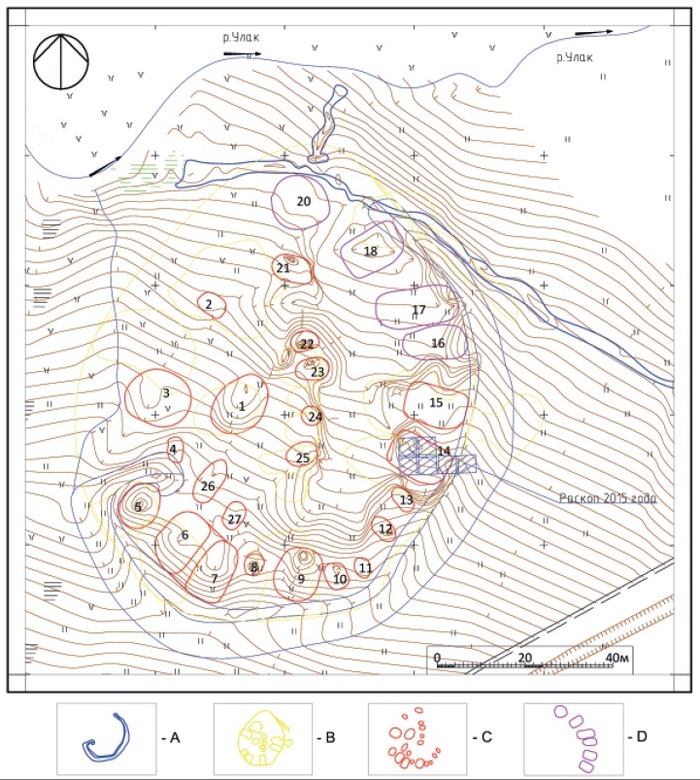

Анализ построенной цифровой модели поверхности выявил ряд устойчивых аномалий в количестве 16 штук. Морфологически аномалии округлые в плане, различные по диаметру и дугообразные в продольном сечении. На общем плане они расходятся от центрального кургана в разных направлениях. Обособленно выделяется восточная группа. Сопоставление их расположения с архивным планом памятника, анализ морфологии неровностей рельефа, позволяет идентифицировать эти аномалии как распаханные насыпи курганов. Комбинированная система координат и высокая точность поверхности в плане, позволяет определить расположение каждой аномалии на местности и зафиксировать объективные границы некрополя.

Цифровая модель поверхности Самарского II курганный могильника. Автор Рамиль Насретдинов

Говоря проще, визуально на памятнике в 2011 г. фиксировалось девять курганов, один из которых был раскопан. В 2017-2018 гг. при помощи дрона были выявлены еще 16 объектов, которые визуально на площадке памятника практически не фиксировались. Получить сведения о них удалось только после построения цифровой модели поверхности. Эти 16 объектов по своей форме и характеру расположения были похожи на курганные насыпи, распаханные за много лет практически полностью. Проверить так ли это на самом деле можно было лишь в ходе раскопок.

Исследования 2020 г.

Итак, в полевом сезоне 2020 года археологами Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН было решено продолжить раскопки некрополя. Наша экспедиция преследовала несколько целей.

Во-первых, мы рассчитывали, что выбранные нами курганы окажутся связанными с ямной культурой эпохи ранней бронзы, как и курган, раскопанный в 2011 г. Это позволило бы пополнить сведения о немногочисленных памятниках ямников, обитавших на этой территории.

Во-вторых, еще одной целью экспедиции была проверка данных, полученных дистанционными методами нашими друзьями из лаборатории "Цифровой археологии" Научно-производственного центра". То есть мы хотели проверить действительно ли выявленные в 2017-2018 гг. "аномалии" являются курганами и тем самым подтвердить работоспособность этого метода.

Разметка кургана

Для этого мы выбрали "аномалии" № 4 и № 18 диаметром 20 и 14 м. Причем, последняя никак не была выражена в рельефе (даже по результатам нивелировки). По полученным благодаря аэрофотосъемке данным (координаты, размеры насыпи) мы разметили два раскопа.

Начало раскопок. Снятие первого горизонта

Наши ожидания подтвердились частично. "Аномалии" действительно оказались курганами. В обоих оказались погребения. Два (детское и взрослое) в кургане № 18 и одно взрослое в кургане № 4. К сожалению, все три сильно разрушены деятельностью землеройных животных и многолетней распашкой. Тем не менее, нам удалось зафиксировать и проследить элементы погребального обряда, конструкцию мощного деревянного перекрытия в кургане № 4, собрать фрагменты керамики, органики, почвы и т.д.

Могильная яма в центре кургана №4. Кости разбросаны, слева видны норы животных. На дне ямы рухнувшее деревянное перекрытие

Дно могильной ямы кургана № 4. Видна часть деревянного перекрытия. Оно достаточно хорошо сохранилось. Несколько ящиков дерева были отобраны для дальнейшего изучения

Могильная яма с разрушенным костяком взрослого человека в кургане № 18. Часть могилы уходила за пределы раскопа, поэтому пришлось делать прирезку

Расчистка детского погребения кургана № 18

Расчищенное детское погребение кургана № 18

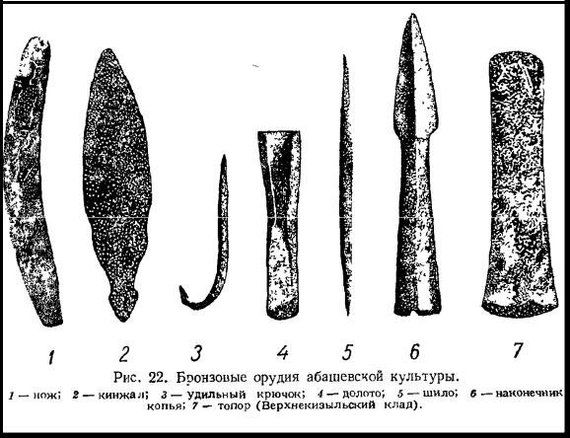

Культурная принадлежность хорошо определяет по находкам керамики. По найденным фрагментам сосудов мы определенно можем сказать, что это именно алакульцы, а не ямники. Кроме того, на это указывает и конструкция могильных ям.

Керамический сосуд из погребения взрослого человека кургана № 18

Фрагмент керамики из погребения кургана № 4

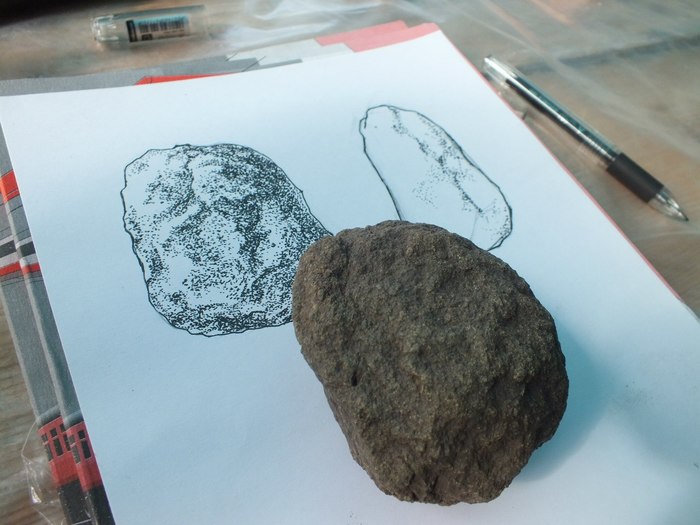

К числу индивидуальных находок можно отнести камень из погребения кургана № 4. На нем нет следов обработки. Зафиксированы лишь небольшие пятна охры. Назначение его нам пока непонятно. Однако можно сказать, что попал он в погребение не случайно.

В конечном итоге выводы специалистов лаборатории "Цифровой археологии" подтвердились. Их метод продемонстрировал свою работоспособность, что, конечно, не может не радовать. Без преувеличения можно сказать, что это значительный шаг вперед в изучении историко-культурного наследия региона. Это значит, что давно известные памятники археологии могут предстать перед нами в ином виде. Кроме того, благодаря дистанционным методам открываются новые возможности по поиску ранее неизвестных объектов. Это, к слову, уже также нашло свое подтверждение в этом полевом сезоне, но подробнее об этом в других постах.

Расчистка погребения кургана № 4

Погребение кургана № 4 после извлечения всех находок

Несмотря на то, что наши ожидания относительно культурной принадлежности курганов не оправдались, полученные данные не становятся от этого менее ценными. Теперь мы знаем, что некрополь разновременный. Он функционировал на протяжении эпохи ранней и поздней бронзы. В то же время в ходе экспедиции нами собрана коллекция керамики на территории могильника. Судя по по ней, он мог функционировать и в эпоху раннего железного века (в 1 тысячелетии до н.э.) и, соответственно, быть связанным и с сарматами. То есть захоронения здесь могли совершаться с 3-го по 1-е тысячелетие до н.э. Но это предположение опять же требует подтверждения раскопками.

Дальнейший этап работ - это обработка камеральная обработка полученных материалов и подготовка отчета.

Раскопки на Самарском могильнике не единственные в этом полевом сезоне, проведенные нами. После него проходили исследования в лесной части Башкирии на городище, где изучались фортификационные сооружения, и на могильнике эпохи раннего средневековья. Об этом в последующих постах. Спасибо, что дочитали!

Источник: АРХЕОСТАН.