Чтобы иметь наболее точное представление о том, как чума поразила русские земли в 14 веке, необходимо понимать, как княжества Руси отличались от западных соседей и что у них было общего.

Первые заметные упоминания об эпидемии инфекционно заболевания в русских летописях датированы девяностыми годами XI века. Описание повальной болезни несёт, скорее, фантастический характер, объясняя высокую смертность злым умыслом бесов и прикосновением мертвецов. Отсюда можно сделать вывод, что современники не имели никакого представления о природе болезни, кроме очевидных симптомов: жар и язвы. Но этого не достаточно, чтобы идентифицировать заболевание.

Как правило, летописцы описывали эпидемии поверностно, уделяя внимание лишь области, смертности и самым заметным проявлениям заболевания.

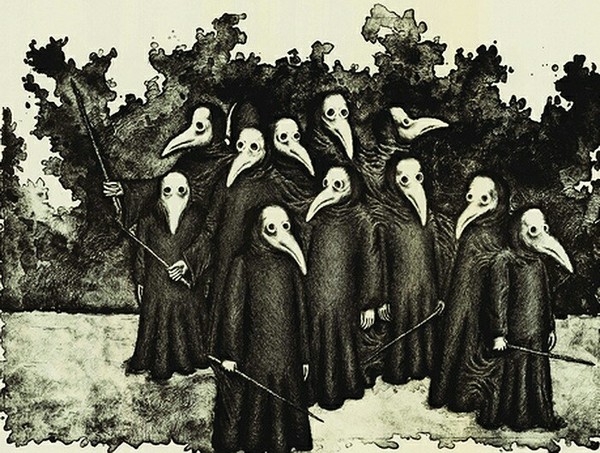

Сотни лет люди в своих бедах винили сверхъестественные силы. Дело не только в устойчивых суевериях, но и в слабо развитой медицине. Тогда методы лечения сводились к заговорам, зельям, травкам и молитвам. Но применение эдакой "фитотерапии" на Руси во все времена имело определённый успех и не возбранялось церковью, когда как в Европе такой подход могли счесть алхимией и ведьмачеством. Со всеми вытекающими.

Можно смело утверждать, что с развитием торговых и дипломатических контактов с западными соседями, в русские княжества всё чаще наведывался мор. Нередко прявления повальных болезней, которые были схожи с тем, от чего страдали люди в Европе, соответственно.

Как известно, первыми жертвами чумы в XIV веке стали жители Азии и Ближнего востока. Европейцы, столкнувшись с татаро-монголами, заразились ею и принесли домой, дав старт чудовищной эпидемии. Правивший в Москве князь Симеон Гордый заранее почувствовал неладное и распорядился сократить общение с иноземцами из бедствующих регионов. Он даже пошёл на риск такого отношения с Золотой Ордой. И не зря, как оказалось. На границах размещались заслоны, дороги брались под охрану, нарушителей выискивали. Это вредило торговле, но жуткие слухи, шедшие с запада, заставляли не роптать большинство. Большинство, но не всех.

Беда случилась в Пскове. Поставив собственные интересы превыше других, псковчане не ограничивали себя в торговых связях с соседями. Летом 1352 года в городе и его области разразился страшный мор. Людей умирало столько, что священнослужители не успевали хоронить умершин не просто по канонам, а даже складывая в один гроб по несколько трупов. И тут надо отметить, что гибель целых семей от заразных болезней на Руси была обыкновенным делом. Лекари тогда были доступны не всем и груз ответственности за семью ложился на мать, хронительницу очага. Когда кто-то заболевал, женщина ухаживала за ним и тоже становилась жертвой недуга. Поэтому, часто в один большой гроб помещали всю семью.

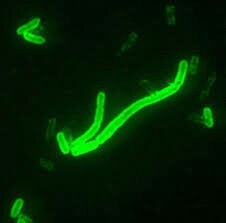

Именно чума в Пскове разит мифы о том, что чистоплотность русских защищала их от крыс с блохами и то, что в холодной России болезни мало распространяются. Во-первых, эта чума носила лёгочную форму, потому, что летописи сохранили упоминании о кровохаркании и скорой смерти. А лёгочная форма только лучше распространяется в холоде. Во-вторых, в заграничных товарах уже жили блохи, заражённые чумной палочкой (как было в Лондоне в 17 веке) и кусали они что грязных, что чистых людей.

Итак, чума была во Пскове. Люди видели вокруг себя больных и мёртвых. Ужас обуял горожан. Они предпочитали проводить время в молитвах, заботясь о спасении души. Вскоре эпидемия приняла столь угрожающий вид, что отчаявшиеся псковчане с поклоном обратились к новгородскому архиепископу Василию. Тот откликнулся на просьбу о помощи и приехав в Псков, обошёл город с крестным ходом. Возвращаясь домой, Василий заболел и 3 июля скончался. Новгородцы похоронили его, после чего чума разгорелась уже в Новгороде.

Эпидемия широко зашагала по Руси, захватывая многие известные города. Дошла она и до Москвы, унеся множество жизней. Умерли даже князь и двое его сыновей.

Затем, мор утих, но через несколько лет возобновился. Люди всё так же воспринимали это как наказание свыше и были смиренны. Хотя, некоторые бросали все дела, раздавали детей и уходили в монастырь.

"Мор железою", то есть, бубонная форма чумы появилась в 1364 году на Низовьях Волги. Тогда летописцы обстоятельно описали припухшие железы, как и то, что некоторые больные страдали от кровохаркания.

Необходимо отметить страшную вспышку неизвестной болезни в Смоленске, разразившуюся в 1387 году. Тогда к концу эпидемии в городе осталось не больше десяти выживших. Но из-за скудных описаний болезни (кроме её исключительной злокачественности) нельзя сказать, была ли там чума.

В XV веке эпидемии чумы неоднократно посещали российские города. За сотню лет народ стал понимать, что заболевают люди не случайно, поэтому, меры покойного князя Симеона Гордого были подкреплены новыми решениями. Например, письма из-за границы не передавались напрямую. Их переписывали, и неприменно так, чтобы между писарем и диктовавшим горел огонь, в котором потом сжигался оригинал. В практику вошло хранение зарубежных товаров под замком в срок до сорока дней.

За две сотни лет новгородцы хорошо осознали, что если чума начинается во Пскове, то вскоре пострадают и они. Существуют свидетельства жёстких мер подобия карантина. Людей из болеющих городов не принимали в других, для чего организовывались заставы. Торговцев из бедствующих городов гнали отовсюду. Если таковые не подчинялись и прятались, их могли сжечь вместе с товаром, а укрывавших их жестоко секли.

Со временем совершенствовались летописи. Например, в середине XV века, когда в Пскове снова бушевала чума, была сделана запись о том, что мор начался в Опочьском конце города. Принёс его некий Федорок, вернувшийся из Юрьева. В дальнейшем люди научились перкрывать заставами не города, а их районы, где появлялась болезнь. Когда в доме умирал от болезни человек, двор запирали и ставили стражу, которая передавала живым людям внутри пищу. Посещать больных было запрещено под страхом смерти. Хоронить возле церквей жертв мора стало запрещено. Им рыли могилы за границами населённых пунктов.

В XIV веке появились первые меры "профилактики" болезней. В местах масслвых скоплений людей было велено жечь костры, чтобы таким образом очищать воздух. Несмотря на периодические эпидемии, торговля и войны продолжались. Известны случаи, когда русские военачальники избегали столкновений с вражескими войсками, страдавшими от заразного недуга.

Приятно заметить, что на Руси практически не было "охоты на ведьм", присущей европейцам. Иногда в возникновении болезней винили татар, отравивших воду в реке или колодцах.

Из странностей можно отметить различные языческие ритуалы, проводимые в деревнях, чтобы защитить свой край от мора. Манера людей усиленно молиться и собираться на службы не ослабевала даже в самые страшные вспышки эпидемий. Увы, часто это лишь помогало болезни распространяться.

Напоследок хочу отметить необыкновенную традицию, существовавшую тогда на Руси. Чтобы обуздать напасть, люди строили церкви. И не простые. Они возводили их за день, начиная до рассвета и заканчивая к закату. Такие церкви назывались обыденными. Их постройка требовала сил большого количества людей. Важно обратить внимание на то, что каждый работник, принимавший участие в строительстве, перед этим неприменно мылся в бане, а одежда застирывалась. А чистота, как известно, очень хороший помощник в противодействии инфекции.

По мере развития Руси из отдельных княжеств в единое государство, повышалась образованность, совершенствовались науки, формировался рациональный подход к медицине. Известен случай, когда накануне эпидемии чумы в Лондоне английский посол не был допущен к царю и заперт на карантин.

Люди прошли долгий, отмеченный эпидемиями, пока развитие науки не позволило достойно противостоять не только чуме, но и другой инфекции.