Зоопарк внутри нас: микробиом человека

Тело человека – дом для множества микроорганизмов. Только сейчас мы начинаем узнавать, насколько они важны.

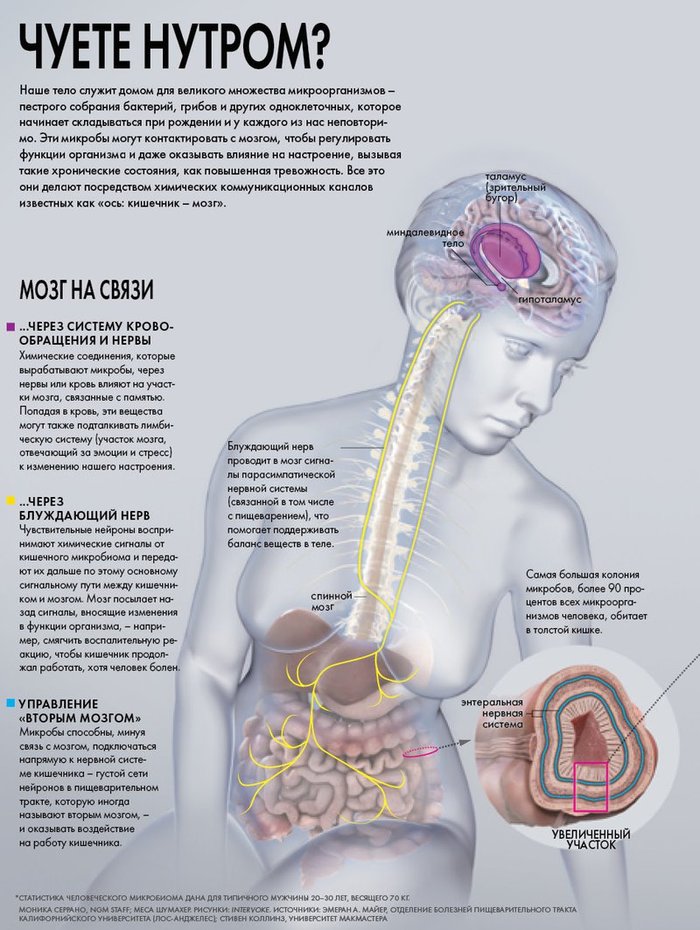

Чем больше ученые исследуют микробов, обитающих в человеческом теле, тем больше они узнают о мощнейшем влиянии этих крошек на наш внешний вид, поведение, даже на образ мыслей и чувства. В самом ли деле состояние нашего здоровья и самочувствие зависят от вирусов, бактерий, одноклеточных грибов и других организмов, живущих в легких и кишечнике, на коже и глазных яблоках? Не слишком ли странно – полагать, что микроскопические твари, которых мы носим в себе и на себе, во многом определяют самую нашу сущность?

Влияние микробиома – так называется этот минизоопарк – может быть основополагающим уже на ранних этапах развития.

Одно из исследований, результаты которого были опубликованы в прошлом году, показывает, что даже такое врожденное, казалось бы, качество, как темперамент младенца, может зависеть от того, принадлежит ли большинство бактерий в его кишечнике к одному роду: чем больше бифидобактерий, тем жизнерадостнее ребенок.

Выводы, которые сделали Анна-Катариина Аатсинки и ее коллеги из Университета Турку в Финляндии, основаны на анализе образцов кала 301 младенца. Те дети, у которых в два месяца было больше бифидобактерий, в полгода оказались более расположены проявлять «положительные эмоции», как определили исследователи.

Изучение микробиома началось сравнительно недавно – по сути, всего 15 лет назад. Это означает, что большинство проведенных на сегодня исследований носили предварительный характер и были скромными по масштабу: в них участвовали лишь десятки мышей или людей. Ученые обнаружили определенную зависимость между состоянием микробиома и различными заболеваниями, но пока еще не могут выявить четкие причинно-следственные связи между конкретными обитателями густонаселенного «внутреннего мира» человека и его здоровьем.

Даже само количество этих обитателей поражает воображение: сегодня считается, что в теле обычного молодого мужчины проживает около 38 квинтиллионов (1012) микробов – это даже больше, чем собственных человеческих клеток. Если мы научимся понимать, как распорядиться этим – своим же – богатством, перед нами откроются завораживающие перспективы.

По мнению оптимистов, в скором будущем станет обычным делом вводить человеку здоровые комплексы микробов в виде пребиотиков (соединений, выполняющих роль субстрата, на котором могут размножаться полезные бактерии), пробиотиков (сами эти бактерии) или путем фекальной трансплантации (пересадка богатого кишечного микробиома от доноров) – чтобы он мог почувствовать себя здоровым.

Когда говорят о микробиоме, в первую очередь имеют в виду обитателей желудочно-кишечного тракта, составляющих 90 процентов наших микроорганизмов. Однако и в других органах кишит жизнь: микробы заполняют любой участок тела, контактирующий с внешним миром: глаза, уши, нос, рот, анальное отверстие, мочеполовую систему. Кроме того, микробы присутствуют на любом кусочке кожи, особенно в подмышках, промежности, между пальцами ног и в пупке.

Показанные здесь бактерии взяты с потных ног. Именно они придают выделениям потовых желез своеобразный запах: по мере накопления пот становится средой для размножения пахучих микробов. А больше всего потовых желез сосредоточено на наших ладонях и подошвах.

И вот что по-настоящему удивительно: каждый из нас обладает неповторимым набором микробов, который не встречается больше ни у кого. Сегодня, считает Роб Найт из Центра микробиомных инноваций Калифорнийского университета (Сан-Диего), уже можно утверждать: вероятность существования двух людей с одинаковым набором видов в микробиомах приближается к нулю. По словам Найта, уникальность микробиома можно было бы использовать в криминалистике. «Кто дотрагивался до того или иного предмета, отслеживается по микробиомному "отпечатку", который оставляет кожа человека», – поясняет он. Что ж, когда-нибудь следователи в поисках улик начнут собирать образцы микробов, живущих на коже, подобно тому, как сегодня они ищут отпечатки пальцев.

В этой статье мы расскажем о некоторых значимых открытиях, сделанных учеными, исследующими микробиом и его влияние на нас с младенчества до старости.

Младенчество

Плод в материнской утробе практически стерилен. Протискиваясь сквозь родовые пути, он встречается с мириадами бактерий. В процессе обычных родов младенец «омывается» микробами, обитающими во влагалище; кроме того, на него попадают кишечные бактерии матери. Эти микробы немедленно принимаются обживать его собственный кишечник, вступая в своего рода общение с развивающейся иммунной системой. Так уже на самых ранних стадиях своего существования микробиом подготавливает иммунную систему к тому, чтобы она правильно работала в дальнейшем.

Если же младенец появляется на свет с помощью операции кесарева сечения, контакта с материнскими бактериями не происходит, и его кишечник заселяют другие микроорганизмы – с кожи матери и из грудного молока, с рук медсестры, даже с больничного белья. Такой инородный микробиом может осложнить всю дальнейшую жизнь человека.

В 2018 году Поль Вильмс из Центра системной медицины Люксембургского университета опубликовал результаты исследования 13 младенцев, рожденных естественным образом, и 18, появившихся на свет операционным путем. Вильмс и его коллеги подвергли анализу стул новорожденных и их матерей, а также вагинальные мазки рожениц. У «кесарят» оказалось значительно меньше бактерий, производящих липополисахариды и тем самым стимулирующих развитие иммунной системы. Таких микробов остается мало по меньшей мере пять дней после рождения – этого, по мнению Вильмса, достаточно, чтобы привести к долгосрочным последствиям для иммунитета.

Через некоторое время, обычно к первому дню рождения, микробиомы детей в обеих группах обретают сходство. Однако, по мнению Вильмса, разница, наблюдающаяся в первые дни жизни, означает, что в организме младенцев, появившихся на свет посредством кесарева сечения, возможно, не проходит первичная иммунизация, в ходе которой иммунные клетки учатся правильно реагировать на воздействие извне. Именно этим, вероятно, объясняется то, что у таких детей впоследствии чаще возникают разнообразные проблемы, связанные с функционированием иммунной системы, в том числе аллергии, воспаления и ожирение. По мнению Вильмса, в будущем, возможно, «кесарятам» будут давать пробиотики, созданные на основе штаммов бактерий матери, чтобы заселить их пищеварительную систему полезными микробами.

Детство

Пищевая аллергия стала настолько распространенным явлением, что в некоторых школах введены ограничения на продукты питания, которые дети могут брать с собой из дома (например, запрещают приносить батончики с арахисом или бутерброды с вареньем), – чтобы у кого-нибудь из одноклассников не возникла аллергическая реакция. В Соединенных Штатах пищевой аллергией страдают 5,6 миллиона детей, то есть в каждом классе есть как минимум два-три таких ребенка.

Называются самые разные причины, которые могли привести к распространению аллергии, в том числе рост числа детей, рожденных с помощью кесаревого сечения, и избыточное использование антибиотиков, способных уничтожать защищающие нас бактерии. Кэтрин Наглер и ее коллеги из Чикагского университета решили проверить, не связано ли распространение пищевой аллергии среди детей с составом их микробиома. В прошлом году они опубликовали результаты исследования, в котором задействовали восемь полугодовалых детей, у половины которых отмечена аллергия на коровье молоко. Выяснилось, что микробиомы у представителей двух групп довольно сильно различаются: в кишечнике здоровых младенцев присутствовали бактерии, типичные для правильно развивающихся детей их возраста, а у страдающих аллергией на коровье молоко обнаружились бактерии, более свойственные взрослым.

У детей-аллергиков, по словам Наглер, переход от детского микробиома ко взрослому, обычно совершающийся медленно, «произошел с ненормальной скоростью».

Наглер и ее коллеги пересадили (с помощью фекальных трансплантатов) кишечные бактерии «своих» младенцев мышам, рожденнным с помощью кесарева сечения и выращенным в стерильных условиях, то есть, полностью свободным от микробов. Оказалось, что только у мышей, которым сделали пересадку от здоровых младенцев, аллергическая реакция на коровье молоко не проявилась. Другие же, как и их доноры, стали аллергиками.

Дальнейшие исследования показали, что главную роль в защите первой группы мышей, по всей видимости, сыграли бактерии одного вида, встречающиеся только у детей: Anaerostipes caccae из группы клостридий. Как выяснила Наглер и ее коллеги в ходе одного из исследований, развитие аллергии на арахис предотвращают тоже клостридии.

Юность

У многих подростков есть предрасположенность к угревой болезни – и, похоже, существует такое явление, как «микробиом сальных желез». Кожа ребят особенно гостеприимна для двух штаммов бактерии Cutibacterium acnes, связанных с возникновением прыщей. Большинство штаммов этой бактерии безопасны или даже полезны, поскольку сдерживают размножение патогенных микробов; по сути, эта бактерия – основной компонент нормального микробиома лица и шеи.

Однако плохой штамм может принести немало вреда: его присутствие, по мнению Аманды Нелсон, дерматолога из Медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания, – одна из предпосылок развития воспаления. Среди других причин развития болезни ученые называют кожный жир (его производят сальные железы для увлажнения кожи), служащий для C. acnes питательной средой, волосяные мешочки и склонность к воспалениям. Все это работает вместе, и, по словам Нелсон, мы пока не знаем, что важнее.

Микробиом сальных желез исследовали ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета и выяснили, что единственное средство против угрей, приводящее к длительному ослаблению болезни, – изотретиноин (известный под разными торговыми названиями) срабатывает отчасти благодаря тому, что меняет микробиом кожи, повышая общее разнообразие микробов, среди которых вредоносным штаммам прижиться сложнее.

Теперь, когда ученые узнали, что изотретиноин срабатывает, изменяя состав микробиома, они могут попытаться создать другие лекарства с таким же действием, но, как они надеются, более безопасные – ведь изотретиноин может приводить к врожденным дефектам развития у детей, если матери принимали препарат во время беременности.

Зрелость

Что, если вы сможете добиться большего за время тренировок, всего лишь позаимствовав кишечные микробы спортсмена? Этим вопросом задались ученые из Гарвардского университета. В течение двух недель они ежедневно собирали образцы кала 15 бегунов, принимавших участие в Бостонском марафоне 2015 года, – начали за неделю до забега и закончили неделю спустя – и сравнивали их с фекальными образцами, собранными также за две недели у десяти человек из контрольной группы, не занимающихся бегом. Исследователи обнаружили, что через несколько дней после марафона в анализах, взятых у бегунов, содержалось значительно больше бактерий Veillonella atypica, чем в анализах участников контрольной группы.

«Это открытие многое объяснило, поскольку вейлонелла обладает уникальным метаболизмом: любимый источник энергии для нее – лактат, соль молочной кислоты, – рассказывает Александар Костич из Джослиновского центра изучения диабета и Гарвардской медицинской школы. – И мы подумали: может, вейлонелла разлагает вырабатываемый мышцами лактат в организме спортсмена?». И, если это действительно так, нельзя ли, вводя ее штаммы людям, далеким от профессионального спорта, повышать их выносливость?

Затем ученые занялись лабораторными мышами: вейлонелл, выделенных из кала одного из бегунов, ввели 16 мышам с нормальным микробиомом, проверенным на наличие патогенов. После этого подопытных поместили на беговую дорожку и заставили бегать до изнеможения. То же самое сделали с 16 контрольными мышками; только им вводили бактерии, не потребляющие лактат. Как оказалось, мыши, «зараженные» вейлонеллами, бегали заметно дольше, чем контрольные зверьки, а значит, считают исследователи, микробиом может играть важнейшую роль в поддержании работоспособности.

По словам Костича, этот эксперимент – «замечательный пример того, что дает нам симбиоз». Вейлонелла процветает, когда человек, ее носитель, в результате физической нагрузки вырабатывает лактат, которым та питается, и, в свою очередь, приносит пользу человеку, превращая лактат в пропионат, влияющий на работоспособность «хозяина», поскольку, в числе прочего, повышает частоту сокращений сердца и улучшает кислородный обмен, а также, возможно, препятствует развитию воспалений в мышцах.

«Такого рода отношения, как мне представляется, лежат в основе большинства взаимодействий между человеком и микробиомом, – поясняет Костич. – В конечном счете, отношения между ними носят такой вот взаимовыгодный характер».

Микробиом, возможно, несет ответственность и за менее приятные особенности человеческой натуры, в том числе за такие психические состояния, как тревожность и депрессия. В 2016 году ученые из Ирландского национального университета в Корке опубликовали результаты изучения влияния микробиома на развитие депрессии. Исследователи разделили 28 лабораторных крыс на две группы. Экспериментальной группе пересадили трансплантаты кишечной микрофлоры от трех мужчин, страдающих тяжелой депрессией, а контрольной группе – от трех здоровых мужчин.

Старость

Микробиом одновременно и устойчив, и изменчив. Его уникальная структура во многом формируется к четырем годам от роду, и по-настоящему повлиять на нее могут лишь очень существенные факторы – например, изменение рациона питания, интенсивности физических нагрузок или времени, проводимого на свежем воздухе, переезд на новое место жительства, применение антибиотиков и некоторых других лекарств. Однако в каком-то смысле микробиом пребывает в постоянном движении, едва заметно меняясь с каждым приемом пищи. У взрослых эти изменения настолько предсказуемы, что ваш возраст можно приблизительно определить, всего лишь ознакомившись с набором бактерий, живущих в кишечнике.

Этот метод, известный как «определение возраста по микробиомным часам старения», требует помощи искусственного интеллекта, как, например, в эксперименте, недавно проведенном гонконгским стартапом Insilico Medicine. Ученые собрали информацию о микробиомах 1165 человек из Европы, Азии и Северной Америки. Трети из них было 20-30 лет, другой трети – 40-50, и последней – 60-90 лет.

Данные о 90 процентах микробиомов ученые, пометив возраст их носителей, подвергли «компьютерному осмыслению», а затем приложили закономерности, выявленные искусственным интеллектом, к микробиомам оставшихся десяти процентов людей, чей возраст не был помечен. Их возраст удалось установить с погрешностью всего в четыре года.

Что это значит: «отредактируй» свой микробиом и живи спокойно? Увы, даже самые большие энтузиасты науки о микробиоме говорят, что пока сложно делать точные выводы о взаимосвязях между микробиомом и здоровьем человека, и настаивают на том, что к лечению с помощью бактериальных трансплантатов нужно переходить с большой осторожностью.

Сейчас многие восторгаются перспективами использования микробиоты в качестве лекарств, рассказывает Поль Вильмс из Люксембургского университета, отмечая, что фармацевтические компании разрабатывают новые пробиотики, цель которых – сбалансировать микробиом.

«Прежде чем мы будем способны делать это по-настоящему правильно и разумно, – полагает Вильмс, – нам нужно понять в деталях, что такое здоровый микробиом и как именно он влияет на организм человека. Думаю, нам до этого еще очень далеко».

Микробы внутри нас

толстая кишка – 38 квинтиллионов

зубной налет – 1 квинтиллион

кожа – 180 миллиардов

слюна – 100 миллиардов

тонкая кишка – 40 миллиардов

желудок – 9 миллионов

*приблизительное количество

Увидеть микробиом

Все изображения в этой статье Мартин Эггерли сделал с помощью сканирующего электронного микроскопа: образцы высушили, напылили на них атомы золота и помес-тили в вакуумную камеру. Длина волны у электронного луча микроскопа короче видимого света, поэтому луч «высвечивает» мельчайшие объекты, но вне цветового спектра. Микробов, цвет которых известен, Эггерли окрашивал в эти цвета, в остальных случаях выбирал другую гамму, чтобы можно было различить микробов и их характерные особенности.

Текст: Робин Маранц Хениг; Фото: Мартин Эггерли

https://nat-geo.ru/science/zoopark-vnutri-nas-mikrobiom-chel...