Королева змей

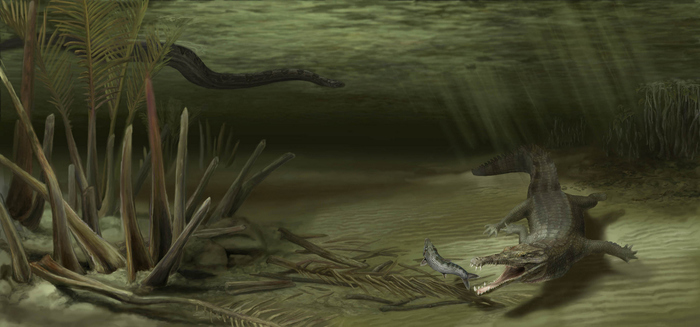

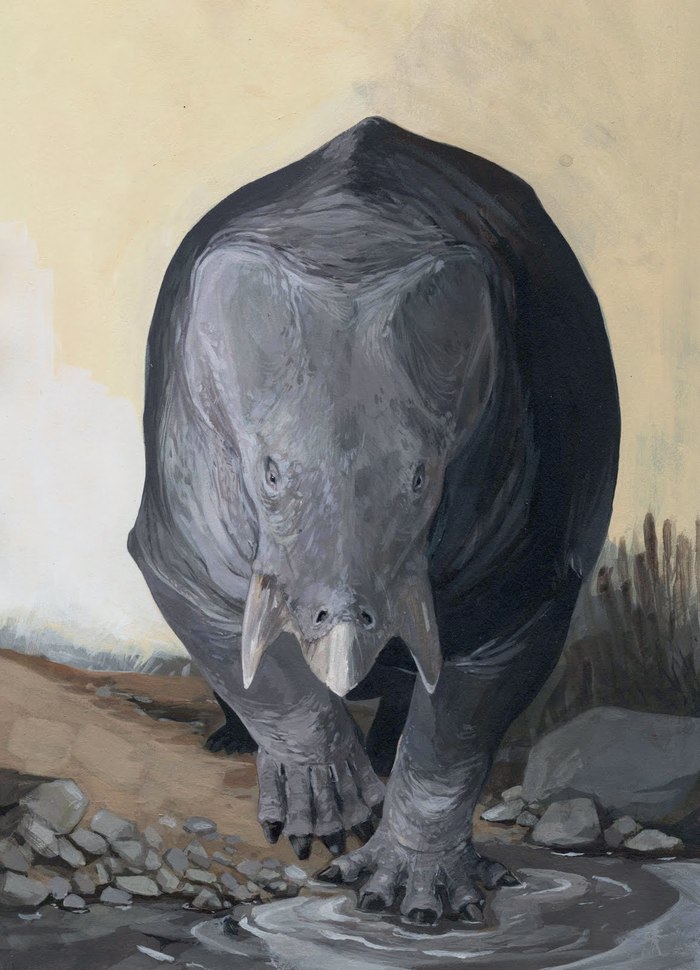

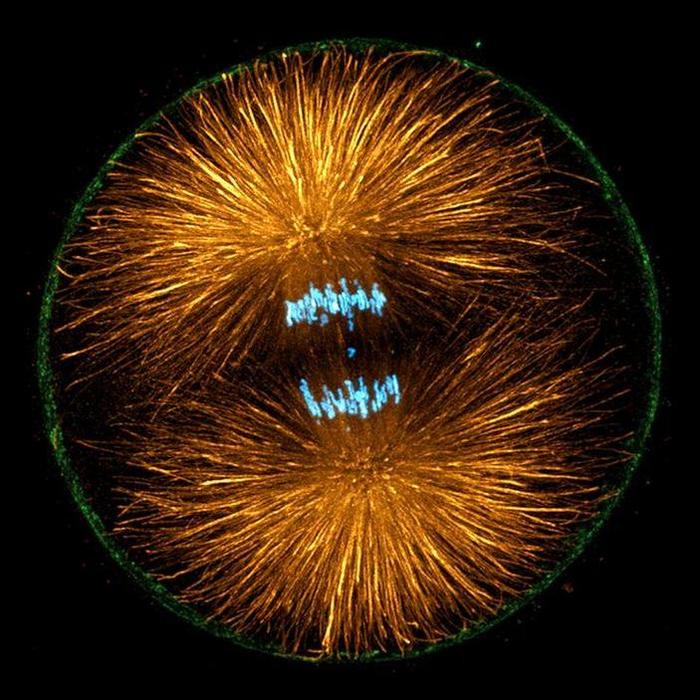

На этой реконструкции изображена вымершая змея титанобоа серрехонский (Titanoboa cerrejonensis, «титанический удав»). Пожалуй, это тот самый случай в палеонтологии, когда название идеально отражает самую суть животного: перед вами — крупнейшая змея из известных человечеству. Титанобоа, весом в тонну и длиной 13–15 метров, значительно превосходил по размеру своих современных родственников — удавов и анаконд, среди которых редко встречаются особи длиннее 5–6 метров. Крупнейшая же современная змея — сетчатый питон — лишь изредка достигает длины более семи метров, тем самым почти вдвое уступая ископаемой великанше, которая, если судить только по размерам, могла легко питаться целыми крокодилами и без малейших усилий проглотить целиком лошадь! На реконструкции змея изображена в компании крокодиломорфа и гигантской черепахи.

Полноразмерная модель титанобоа, выставленная на Центральном вокзале Нью-Йорка в США. Фото с сайта vix.com

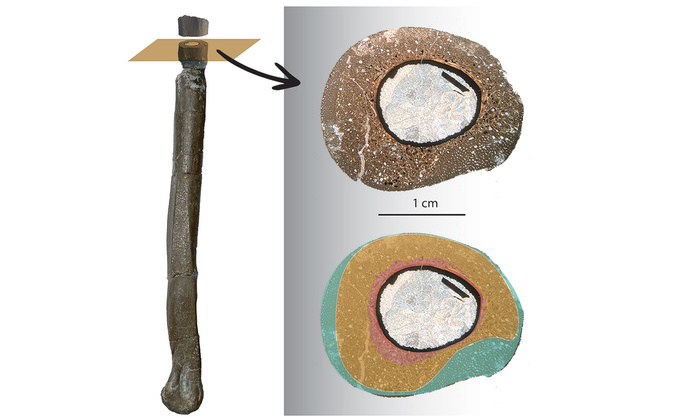

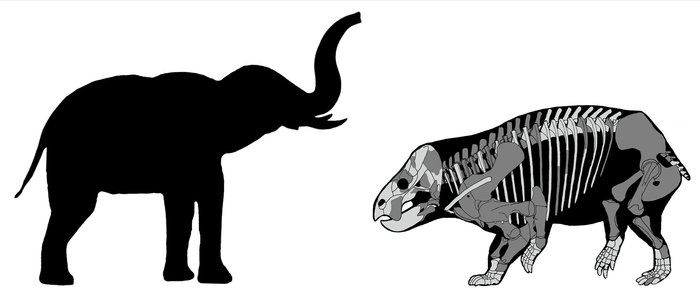

Мир узнал о титанобоа в 2009 году, когда из отложений колумбийской формации Серрехон (Cerrejón Formation; в честь которой было дано видовое название), датируемых средним палеоценом (около 60–58 миллионов лет назад), были извлечены остатки двадцати восьми особей нового вида гигантской змеи, с легкостью затмившей предыдущего рекордсмена — эоценового гигантофиса (Gigantophis), найденного в Африке и достигавшего «всего» 10,7 метра в длину. В том же году в журнале Nature вышла статья, посвященная титанобоа, в которой ученые не только привели описание своей находки, но и сделали выводы о том, что в палеоцене климат Колумбии был несколько теплее, чем сегодня. Согласно их расчетам, среднегодовая температура в местах обитания титанобоа должна была составлять как минимум 30–34 градуса Цельсия, чтобы, будучи пойкилотермным («холоднокровным») животным, гигантская змея могла поддерживать достаточно высокий уровень обмена веществ.

Впрочем, не все исследователи согласились с этим выводом: меньше чем через полгода после публикации в Nature вышла статья, в которой утверждалось, что сам размер титанобоа должен был обеспечивать ее достаточным количеством метаболического тепла, чтобы меньше зависеть от окружающей температуры. На самом деле оптимальная температура для существования змеи весом в тонну должна была быть на 4–6 градусов ниже, чем предположили ее первооткрыватели — в противном случае титанобоа просто перегрелась бы! Чуть позже появилась еще одна статья, в которой заявлялось, что при использовании той же математической модели, которой пользовались авторы первой статьи 2009 года, размеры нынешних ящериц, обитающих в тропиках, должны были бы достигать 10–14 метров, чего совсем не происходит.

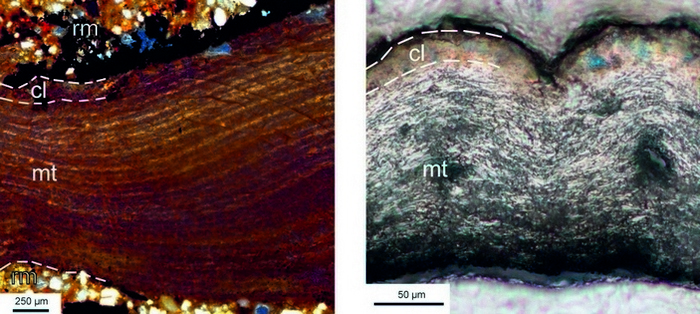

Претерпели изменения и представления ученых об образе жизни этой рептилии, которой изначально пророчили титул верховного хищника своей экосистемы — именно такой точки зрения придерживались палеонтолог Джонатан Блох (Jonathan Bloch), один из первооткрывателей титанобоа, и его коллеги в документальном фильме «Titanoboa: Monster Snake», вышедшем в 2012 году. Лишь в 2013 году авторы первоначального описания опубликовали новую статью, в которой сообщили о находках черепов титанобоа, благодаря которым им удалось уточнить особенности строения головы змеи и ее диету. В частности, выяснилось, что у титанобоа было много нёбных и боковых зубов, которые, к тому же, не отличались высокой прочностью, — следовательно, основной пищей титанобоа были животные относительно мелкие, не способные оказать серьезного сопротивления, но при этом скользкие и легко вырывающиеся из пасти. Схожие черты строения были обнаружены у современных высших змей (Caenophidia), питающихся в основном рыбой, и на основании этого ученые сделали вывод, что «самая ужасная змея всех времен» на деле была профессиональным рыболовом, относительно медлительным и неповоротливым на земле, но подвижным в воде.

Джонатан Блох, один из первооткрывателей титанобоа, с ее позвонком в правой руке (слева) и позвонком современной анаконды (справа). Фотография с сайта washingtonpost.com

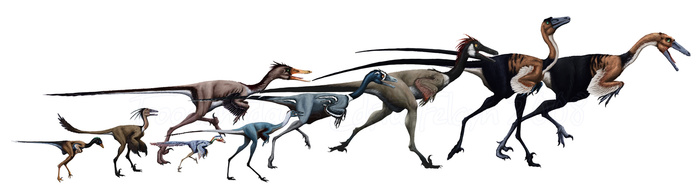

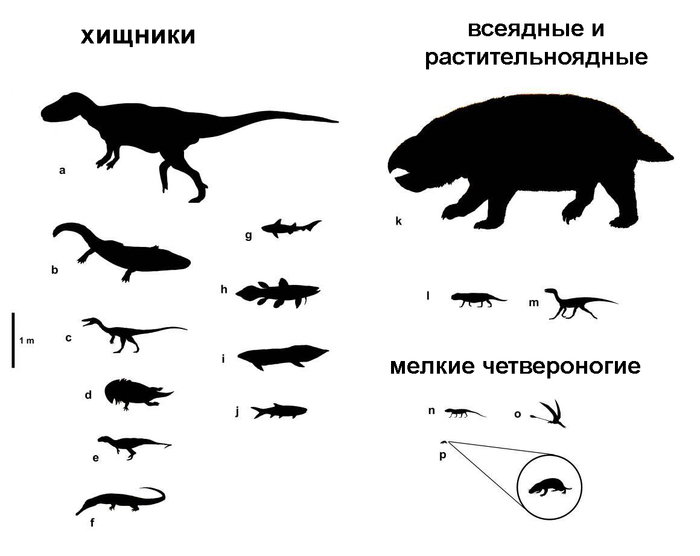

А воды в местах обитания этой змеи было немало: в те времена Серрехон был покрыт болотистыми джунглями, где, возможно, было более жарко и влажно, чем сегодня в долине Амазонки. Воды рек, текущих на север, буквально оплетали каждый клочок земли, так что мертвые растения и животные почти наверняка оказывались погребены в широкой пойме под слоем грязи, которая и сохранила экосистему тех мест, позволив нам еще раз взглянуть на этот древний мир. К тому времени динозавры уже почти пять миллионов лет как вымерли, поэтому фауна Серрехона не показалась бы нам излишне странной... хотя, вне всяких сомнений, она благоволила именно холоднокровным гигантам. На отмелях вялотекущих рек грелись бокошейные черепахи, похожие на современных щитоногих, только с панцирем вдвое больше крышки канализационного люка, в мутной воде скользили крокодилоподобные существа (как минимум трех видов), размером не уступавшие крупным кайманам, а в маленьких стоячих водоемах жили двоякодышащие рыбы, в два-три раза превышавшие габаритами современного лепидосирена! Что касается птиц и млекопитающих, то пока что их остатков в формации Серрехон найдено не было: возможно, они просто не попали в палеонтологическую летопись или в руки ученых, либо же те края, подобно современным болотистым низинам Эверглейдс на юге США, просто не слишком подходили для крупных теплокровных существ.

Титанобоа обнаружил охотящегося за рыбой крокодиломорфа ахеронтизуха (Acherontisuchus), но он змее неинтересен: она сама находится в поисках скользкой добычи и мирно проплывает мимо. Рисунок © Danielle Byerley с сайта Флоридского музея

Так что не только знаменитый спинозавр был впоследствии развенчан: «крупнейший наземный хищник всех времен», якобы способный посрамить тираннозавра, на деле оказался специализированным пожирателем рыбы (см. Гигантский динозавр Spinosaurus aegyptiacus оказался водоплавающим, «Элементы», 06.05.2020). Титанобоа тоже не задержался на троне «убийцы крокодилов», вместо этого заняв роль одной из множества удивительных рептилий, которые жили в южноамериканских реках почти шестьдесят миллионов лет назад.

Рисунок © Jason Bourque с сайта smithsonianmag.com.

Анна Новиковская