Рис. 1. Имущественное неравенство и увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми — серьезная проблема для развитых и развивающихся стран. Ее уже давно пытаются решить экономисты и социологи, а теперь к ним подключились и генетики. Фото с сайта pinterest.ru

Анализ выборки, включающей почти 300 тысяч неродственных друг другу жителей Великобритании с известными генотипами, позволил выявить 150 участков генома (локусов), нуклеотидные вариации в которых достоверно коррелируют с уровнем дохода. Оказалось, что «гены богатства» — это по большей части те же самые гены, для которых ранее была показана связь с интеллектом и уровнем образования. Многие из них вовлечены в работу мозга, преимущественно экспрессируются в определенных отделах мозга (лобная кора, передняя поясная кора, прилежащее ядро, мозжечок) и влияют на работу ГАМК-эргических и серотониновых нейронов. Результаты показывают, что социоэкономическое неравенство в современной Великобритании имеет в том числе и генетические корни. Люди с высокой генетической предрасположенностью к богатству позже начинают обзаводиться детьми и оставляют в среднем меньше потомков, что указывает на отрицательный отбор по «генам богатства».

Социально-экономическое неравенство, сохраняющееся по сей день даже в самых благополучных странах, принято рассматривать как проблему, нуждающуюся в решении и заслуживающую всестороннего изучения. Тем более, что, согласно результатам многочисленных исследований, социоэкономический статус (socioeconomic status или socioeconomic position, SEP), как правило, положительно коррелирует со здоровьем и продолжительностью жизни.

Считается, что люди с высоким SEP в среднем дольше живут и меньше болеют в основном благодаря лучшему доступу к дорогостоящим ресурсам, улучшенным возможностям и мотивациям для ведения здорового образа жизни и т. п., то есть предполагается, что SEP напрямую влияет на показатели здоровья. С другой стороны, быстро накапливаются данные, указывающие на возможные генетические корреляции (см. Genetic correlation) между SEP и здоровьем (см.: W. D. Hill et al., 2016. Molecular Genetic Contributions to Social Deprivation and Household Income in UK Biobank). Иными словами, некоторые генетические варианты (аллели) могут одновременно влиять и на шансы достичь высокого социоэкономического статуса, и на риск тех или иных заболеваний.

Это выглядит логичным: например, легко себе представить, что некие аллели, влияющие на пищевое поведение или склонность к формированию зависимостей, будут одновременно и повышать вероятность нездорового образа жизни, и снижать шансы индивида добиться высокого SEP. Такое многоплановое действие одних и тех же генов на разные признаки называют плейотропией.

Прежние исследования показали наличие генетических корреляций между разными компонентами SEP, такими как уровень образования (см.: Уровень полученного образования отчасти зависит от генов, «Элементы», 16.05.2016), дохода и социальной депривации, и показателями умственного и физического здоровья, включая интеллект и продолжительность жизни (W. D. Hill et al., 2019. A combined analysis of genetically correlated traits identifies 187 loci and a role for neurogenesis and myelination in intelligence).

Продолжая эту линию исследований, британские биологи проанализировали крупнейший массив данных по генетике современных британцев, UK Biobank, с целью поиска генетических факторов, влияющих на одну из важных составных частей SEP, а именно на уровень дохода семьи (household income). Массив содержит данные по аллельному состоянию 39 миллионов аутосомных однонуклеотидных полиморфных позиций или снипов (SNP) для сотен тысяч современных британцев.

Людей, чьи генотипы внесены в UK Biobank, в ходе анкетирования спрашивали, помимо прочего, о суммарном доходе семьи до вычета налогов (household income). Доход оценивался по 5-балльной шкале (1 — менее £18 000, 2 — £18 000–£29 999, 3 — £30 000–£51 999, 4 — £52 000–£100 000, 5 — более £100 000) и в дальнейшем анализировался как обычный количественный фенотипический признак наподобие роста, числа детей или лет, потраченных на обучение. То, что «доход семьи» — вроде бы не индивидуальный признак, а характеристика целой группы индивидов (семьи), скорее всего, в данном случае неважно, а может быть даже и хорошо. В пользу этого есть ряд косвенных статистических аргументов, таких как исключительно сильные корреляции между этой «групповой» характеристикой и признаками, измеряемыми на индивидуальном уровне (например, образованием). И потом, если один из супругов, допустим, имеет успешный бизнес, а второй благодаря этому может позволить себе не заморачиваться зарабатыванием денег, а организовывать благотворительные выставки абстрактных скульптур из овощей — то этот второй, по справедливости, богатый и успешный человек, а вовсе не нищий неудачник, каким он выглядел бы, если бы доход оценивался индивидуально.

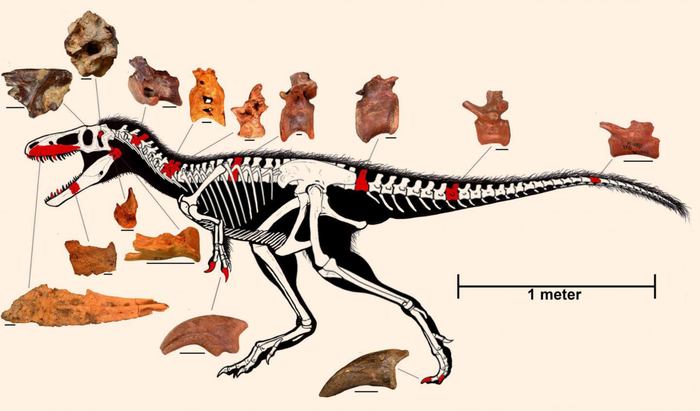

Рис. 2. Предполагаемая структура причинно-следственных связей между генами и средой с одной стороны и интеллектом, образованием и доходом — с другой. Рисунок представляет собой упрощенную схему и отражает общую идею о том, что гены, разумеется, не могут напрямую влиять на такие «дистальные» признаки, как уровень образования и дохода. Однако они вполне могут это делать (и делают) через ряд промежуточных этапов, на каждом из которых генетические эффекты «разбавляются» очередной порцией эффектов среды. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Communications

Изучаемая выборка была пропущена через множество фильтров, помогающих отсеять данные, присутствие которых затруднило бы анализ. В частности, были исключены из рассмотрения все индивиды не британского происхождения, чтобы минимизировать скрытую структурированность выборки (это может породить так называемую «проблему гена китайских палочек», о которой рассказано в новости Уровень полученного образования отчасти зависит от генов). Происхождение оценивалось не только по данным анкетирования, но и дополнительно проверялось по генотипу. Из выборки были также исключены все родственные друг другу индивиды вплоть до троюродных сиблингов (о родстве тоже судили по генотипам) и все те, чьи данные содержали какие-либо несостыковки (например, если заявленный пол не совпадал с набором половых хромосом).

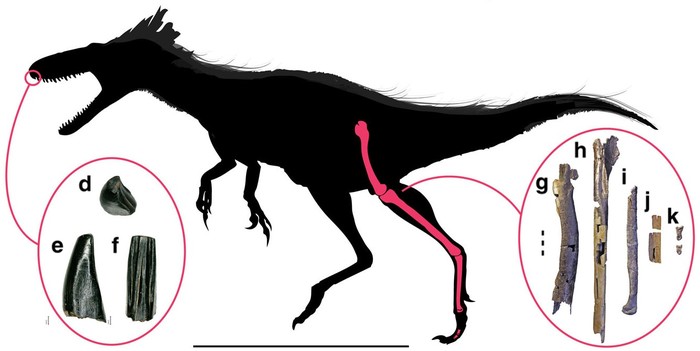

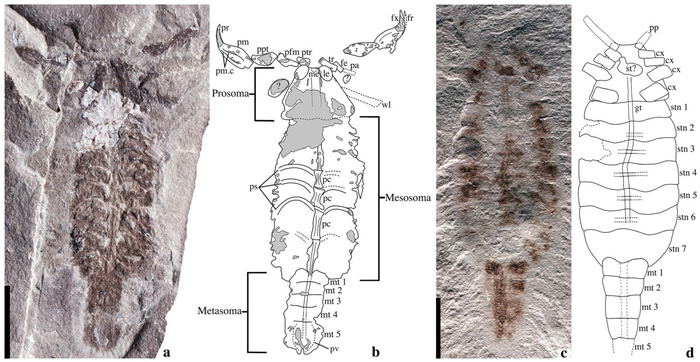

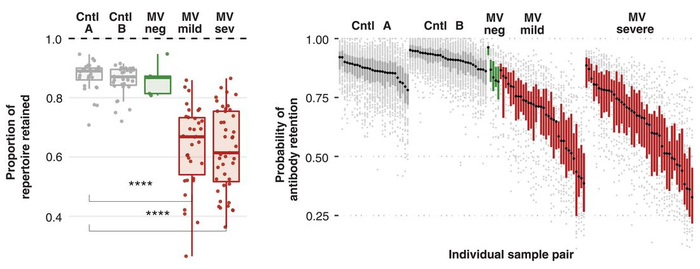

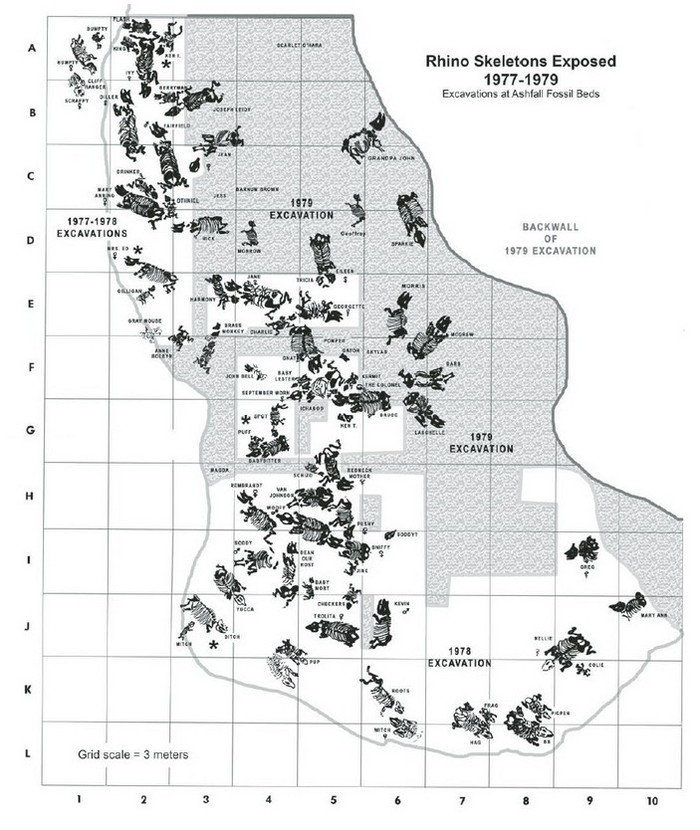

В итоге в выборке осталось 286 301 британец (из них 138 425 мужчин) в возрасте от 39 до 73 лет, не родственных друг другу, с известным уровнем дохода (от 1 до 5) и с генетическими данными, не вызывающими сомнений в их достоверности. Для этой выборки был проведен полногеномный поиск ассоциаций (Genome-wide association study, GWAS), который выявил 30 участков генома (локусов), в которых находятся однонуклеотидные полиморфизмы, достоверно коррелирующие с доходом (в общей сложности 3712 снипов, приуроченных к 117 генам и сгруппированных в 30 относительно компактных групп, рис. 3). Применение недавно разработанного авторами хитроумного метода MTAG (Multi-trait analysis of GWASs) позволило, опираясь на полученные ранее данные GWAS для другого компонента SEP — уровня образования, идентифицировать еще 120 локусов, которые с большой вероятностью тоже влияют на доход (а заодно и на образование). Но эти локусы в дальнейшем анализе на всякий случай не учитывались.

Рис. 3. «Манхэттенский график» с результатами полногеномного поиска ассоциаций для признака «доход семьи». По горизонтальной оси — позиция на хромосоме (показаны хромосомы с первой по двадцать вторую; половые хромосомы не рассматривались), по вертикальной — степень статистической значимости ассоциации данного полиморфизма (снипа) с доходом. Точки соответствуют отдельным снипам. Выше горизонтальной красной линии находятся снипы, аллельное состояние которых достоверно коррелирует с доходом; выше черной линии — снипы, связь которых с доходом вероятна, но требует большей выборки для статистического подтверждения. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Communications

Большинство выявленных снипов находятся не в белок-кодирующих участках (к ним приурочено лишь 1,7% снипов), а в интронах и межгенных промежутках. Такие снипы могут влиять на регуляцию работы генов, но вот каких именно — понять не так-то просто, учитывая, что регуляторные области генов могут отстоять весьма далеко от кодирующих. Чтобы в этом разобраться, авторы привлекли дополнительные данные, в том числе о связи уровней генной экспрессии с теми или иными снипами (см. Expression quantitative trait loci) и о структуре хроматина (см. Chromosome conformation capture), что позволяет судить об удаленных регуляторных взаимодействиях.

В итоге были идентифицированы 24 гена, связь которых с доходом подтверждается сразу несколькими независимыми подходами и, таким образом, является наиболее обоснованной. Характерно, что для 18 из этих 24 генов ранее была показана (тоже при помощи GWAS) связь с интеллектом.

Применение большого арсенала статистических методов позволило выявить ряд дополнительных интересных фактов. Оказалось, что чем сильнее статистическая связь гена с уровнем дохода, тем выше вероятность, что этот ген экспрессируется преимущественно в мозге (особенно в мозжечке, лобной коре, передней поясной коре и прилежащем ядре), а также почему-то в семенниках.

«Гены богатства» (этот некорректный термин я использую вместо громоздкой формулировки «гены, аллельное состояние которых ассоциировано с различиями по уровню дохода у современных британцев») имеют значимо повышенный уровень экспрессии в нейронах (но не в других клетках мозга, таких как клетки глии), а особенно в двух разновидностях нейронов: ГАМК-эргических средних игольчатых нейронах (medium spine neurons), которых много в прилежащем ядре и которые, по-видимому, играют важную роль в обучении на опыте, и в серотониновых нейронах. Значимой приуроченности экспрессии «генов богатства» к каким-то определенным возрастам или стадиям развития мозга не было обнаружено.

Еще одна заслуживающая упоминания статистическая закономерность состоит в том, что участки генома, содержащие снипы, ассоциированные с доходом, характеризуются повышенной консервативностью: у предков британцев на них действовал очищающий отбор, выбраковывавший большинство возникавших здесь мутаций. Это говорит о важной функциональной роли этих участков и согласуется с идеей о том, что они важны для нормальной работы мозга.

Для проверки гипотезы о существовании причинно-следственной связи между интеллектом и богатством авторы также применили метод «менделевской рандомизации» (Mendelian randomization, MR). При этом использовались данные по снипам, для которых ранее была показана тесная связь с интеллектом. Метод MR обычно используется для оценки влияния предполагаемого фактора риска (например, высокого кровяного давления) на вероятность той или иной болезни (например, инсульта) без проведения рандомизированных клинических испытаний. Идея тут в том, что панмиксия и мейоз обеспечивают превосходную рандомизацию генотипов, и поэтому результаты GWAS с некоторыми оговорками можно использовать в качестве суррогата клинических испытаний. Например, можно взять снипы, достоверно влияющие на кровяное давление, и посмотреть, коррелирует ли их наличие с вероятностью инсульта. При соблюдении ряда условий (например, нужна уверенность, что эти же самые снипы не влияют на вероятность инсульта каким-то другим способом) это даст ответ на вопрос, существует ли причинная связь между давлением и инсультом. Соответственно, можно будет понять, насколько полезной является борьба с повышенным давлением для профилактики инсульта. В данном случае в качестве «фактора риска» рассматривался интеллект, а в качестве «болезни» — богатство. Анализ показал, что интеллект действительно является важной причиной богатства — конечно, если соблюдаются все условия и допущения, заложенные в метод MR, а это в данном случае не для всех допущений можно сказать наверняка.

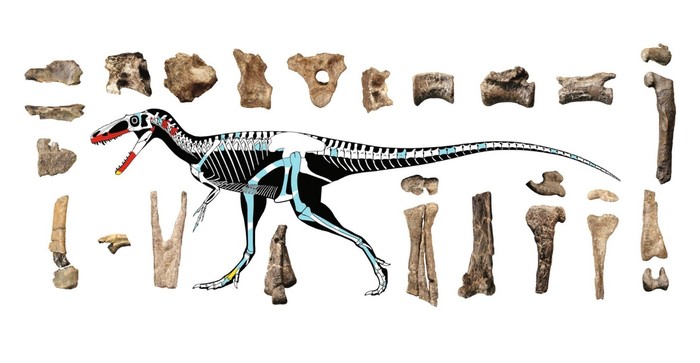

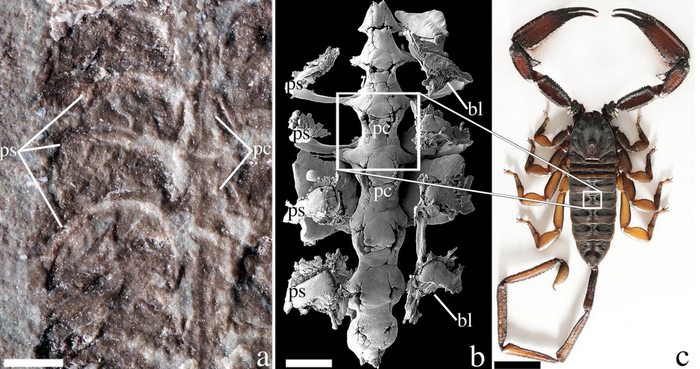

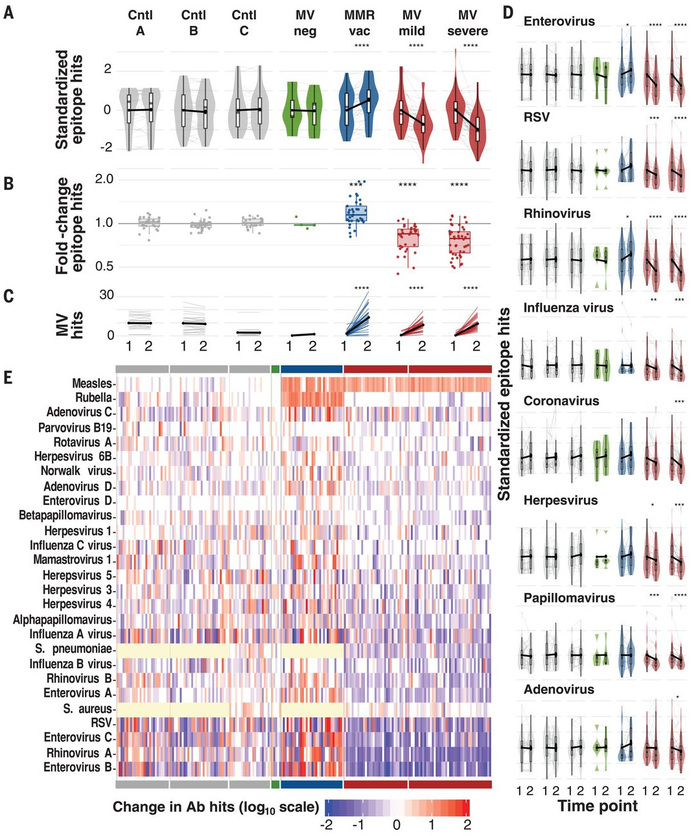

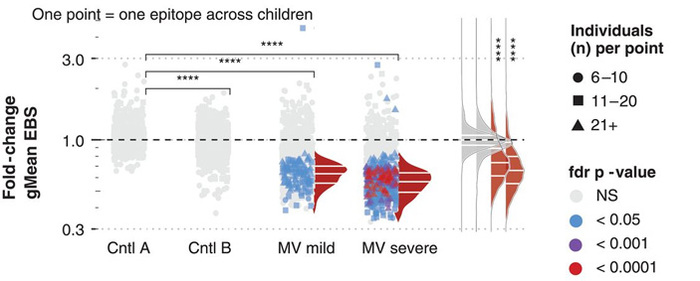

Авторы также провели для признака «доход» поиск генетических корреляций, то есть посмотрели, с какими еще фенотипическими признаками коррелируют генетические варианты, ассоциированные с доходом. Выяснилось, что «гены богатства» ассоциированы со многими показателями физического и умственного здоровья (рис. 4).

Рис. 4. Генетические корреляции 27 фенотипических признаков с доходом (синие отрезки) и уровнем образования (голубые отрезки). Отрицательные значения показывают, что генетические варианты, ассоциированные с высоким доходом (или образованием), также ассоциированы с пониженными значениями рассматриваемого признака. Например, синдром дефицита внимания, утомляемость, невротизм и курение реже встречаются у людей с высокой генетической предрасположенностью к богатству и образованию. Положительные значения, соответственно, показывают, что у людей с большим числом аллелей, ассоциированных с доходом или образованием, рассматриваемый признак в среднем встречается чаще или выражен сильнее (например, удовлетворенность жизнью, рост, размер головы и продолжительность жизни). Звездочками отмечены признаки, на которые «гены дохода» и «гены образования» влияют достоверно по-разному. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Communications

В частности, у людей с высокой генетической предрасположенностью к богатству реже встречаются (или в среднем слабее выражены) такие признаки, как синдром дефицита внимания и гиперактивности, утомляемость, невротизм, курение, ожирение, депрессия, коронарная недостаточность, шизофрения, болезнь Альцгеймера и диабет 2-го типа. Кроме того, у них выше общая удовлетворенность жизнью и они чаще оценивают собственное здоровье как хорошее. И в общем-то правильно делают, потому что живут они в среднем дольше, чем люди с менее выраженной наследственной предрасположенностью к богатству.

Но есть и исключения из этого правила: обнаружилась положительная генетическая корреляция между богатством и такими неприятными фенотипическими признаками, как анорексия, биполярное расстройство, а также «тревожность» и «уязвимость» (последние два фенотипа входят в состав более общей характеристики «невротизм», который в целом ниже у людей, генетически предрасположенных к высокому доходу).

Рисунок 4 также показывает, что люди, у которых много «генов богатства», имеют в среднем более крупные головы, выше ростом, чуть больше спят и чаще бывают совами (а не жаворонками) по сравнению с людьми, у которых генетическая предрасположенность к высокому доходу выражена слабее.

С эволюционной точки зрения из показанных на рисунке 4 признаков самые интересные — это «число детей» и «возраст при рождении первого ребенка». Эти признаки напрямую связаны с дарвиновской приспособленностью. Поскольку в развитых странах ранняя смертность близка к нулю, приспособленность почти полностью определяется количеством детей (их «качество» сегодня почти не имеет значения: до зрелости доживают практически все дети, и все получают возможность создать собственную семью). Характер генетической корреляции этих двух признаков с доходом недвусмысленно указывает на отрицательный отбор по «генам богатства» у современных британцев. Люди с высокой генетической предрасположенностью к богатству в среднем позже начинают заводить детей и оставляют меньше потомков по сравнению с людьми, генетически не склонными к высоким доходам. Это значит, что «гены богатства», скорее всего, постепенно выбраковываются отбором из генофонда жителей развитых стран — точно так же, как и «гены образования» (см.: Гены, способствующие получению хорошего образования, отсеиваются отбором, «Элементы», 24.01.2017). Любопытно, что авторы вообще не обсуждают этот нюанс, предоставляя читателям самим его заметить (или не заметить) при разглядывании приведенного в статье рисунка.

Чрезвычайно сильные генетические корреляции между богатством, образованием и интеллектом были показаны ранее в ряде исследований и подтвердились в обсуждаемой работе. Множества аллелей, влияющих на эти три признака, сильно перекрываются, но всё же не полностью идентичны. Например, на рисунке 4 звездочками отмечены 11 признаков, на которые «гены богатства» и «гены образования» влияют по-разному. Некоторые различия кажутся интуитивно понятными: например, «гены богатства» сильнее коррелируют с субъективным ощущением счастья (удовлетворенности жизнью), чем «гены образования». Другие заставляют задуматься: например, на риск шизофрении «гены богатства», по-видимому, оказывают отрицательное влияние, а «гены образования» — слабое положительное.

В целом складывается впечатление, что генетические варианты, ассоциированные с доходом, теснее связаны с показателями хорошего умственного или психического здоровья, чем варианты, ассоциированные с образованием. Одно из возможных объяснений состоит в том, что образование люди обычно получают в молодом возрасте (когда генетические склонности к каким-то недугам могли еще не проявиться), а деньги всерьез зарабатывают уже потом. Это делает признак «доход» потенциально более зависимым от «генов здоровья» по сравнению с признаком «образование». С другой стороны, низкий уровень дохода теоретически может, через менее здоровый образ жизни или затрудненный доступ к ресурсам, повышать вероятность развития возрастных заболеваний.

Что касается отрицательного отбора, то он, по-видимому, чуть сильнее работает против «генов образования», чем против «генов богатства».

Сопоставление результатов GWAS для дохода и интеллекта показало, что та часть генетической вариабельности, которая связана только с доходом, но не с интеллектом, коррелирует с 27 рассмотренными фенотипическими признаками примерно так же, как и вся генетическая вариабельность, влияющая на доход (то есть «уникальная» для дохода часть генетической изменчивости плюс та изменчивость, которая влияет на доход и интеллект одновременно). Расхождения есть, но они незначительны (корреляция со «всеми генами дохода» и с «генами дохода, но не интеллекта» значимо различается только для двух признаков из 27). Возможно, это значит, что снипы, ассоциированные с доходом, влияют на доход не только через интеллект, но и через какие-то другие промежуточные звенья. Например, через устойчивость к заболеваниям или через фенотипический признак «добросовестность» (пока это лишь догадки, которые нужно будет проверять в ходе дальнейших исследований).

«Гены интеллекта» коррелируют с 27 рассмотренными признаками примерно так же, как и «гены дохода» и «гены образования». Однако если из генетической вариабельности, связанной с интеллектом, исключить ту ее часть, что связана еще и с доходом, то структура корреляций меняется довольно сильно (корреляции становятся значимо другими для 12 признаков из 27). Это значит, что наблюдаемая связь между интеллектом и рассматриваемыми признаками, возможно, в значительной мере опосредуется доходом. Может быть, для хорошего физического и психического здоровья «гены дохода» в целом полезнее, чем «гены интеллекта».

Авторы провели еще целый ряд статистических манипуляций с полученными данными, что позволило получить дополнительные подтверждения основных выводов. Например, они рассчитали интегральный «показатель генетической предрасположенности к высокому доходу» (polygenic score), подобно тому, как это ранее делалось для образования (см.: Гены, способствующие получению хорошего образования, отсеиваются отбором, «Элементы», 24.01.2017). Применив этот показатель, вычисленный на основе UK Biobank, к независимой выборке генотипированных шотландцев (Generation Scotland: Scottish Family Health Study), авторы убедились, что он позволяет не совсем попадать пальцем в небо, предсказывая уровень дохода шотландцев их генотипу. Удаётся объяснить до 2,0% вариабельности шотландцев по доходу (и даже 2,5%, если использовать результаты MTAG), что не так уж плохо для подобных индексов. Например, аналогичный индекс генетической предрасположенности к получению образования, вычисленный ранее по данным GWAS на выборке из 355 000 человек, объяснил 3,74% вариабельности по уровню образования у исландцев (не входивших в эту выборку).

В целом работа довольно убедительно показала, во-первых, что уровень дохода современных британцев отчасти зависит от генов, во-вторых — что эта связь в значительной мере опосредуется интеллектом. Чтобы избежать неправильных интерпретаций (а заодно и нередких в наше время обвинений в «биологизаторстве», «генетическом детерминизме» или еще в каком-нибудь неполиткорректном «изме»), авторы долго и подробно объясняют, что найденные ими снипы и локусы некорректно называть «генами богатства», потому что они влияют на богатство не очень сильно (оценка наследуемости уровня дохода, получившаяся у авторов, действительно не слишком высока: 7,39%). К тому же это влияние далеко не прямое. Оно осуществляется через множество промежуточных звеньев (начиная с уровней экспрессии определенных генов в определенных разновидностях нейронов и отделах мозга) и на каждом шаге последовательно «разбавляется» влияниями среды, как показано на рис. 2.

И всё же подобные результаты не могут не вызывать удивления, особенно если вспомнить, насколько «дистальными» («далекими от генов») являются признаки, о которых идет речь. Кто бы мог подумать, что власть генов в современном человеческом обществе простирается настолько далеко, что можно делать осмысленные предсказания о доходе конкретных британцев и уровне образования исландцев, глядя только на их ДНК!

Закономерности, выявленные у современных британцев, совершенно не обязательно должны соблюдаться везде, особенно в странах с сильно отличающимся социально-политическим устройством, традициями и т. п. Например, известно, что генетические варианты, влияющие на уровень образования в демократических странах, слабее влияют и на образование, и в целом на жизненный успех (SEP) в обществах с менее меритократическими механизмами доступа к образованию, высокооплачиваемой работе и другим составляющим SEP. Вполне возможно, что от генов, влияющих на доход британцев, в некоторых других странах доход зависит слабее или даже вовсе не зависит.

Источник: W. David Hill, Neil M. Davies, Stuart J. Ritchie, Nathan G. Skene, Julien Bryois, Steven Bell, Emanuele Di Angelantonio, David J. Roberts, Shen Xueyi, Gail Davies, David C. M. Liewald, David J. Porteous, Caroline Hayward, Adam S. Butterworth, Andrew M. McIntosh, Catharine R. Gale & Ian J. Deary. Genome-wide analysis identifies molecular systems and 149 genetic loci associated with income // Nature Communications. 2019. DOI: 10.1038/s41467-019-13585-5.

См. также:

1) Уровень полученного образования отчасти зависит от генов, «Элементы», 16.05.2016.

2) Гены, способствующие получению хорошего образования, отсеиваются отбором, «Элементы», 24.01.2017.

Александр Марков