Пена — удивительная субстанция, без неё нельзя ни толком помыться, ни хлеб испечь, ни пастилу приготовить, ни пожар потушить. Использовать пену в своих целях могут не только люди (см. «Наука и жизнь» № 3, 2008 г., статья «Лёгкая, как воздух, жидкая, как вода»), но и животные, особенно те, чья жизнь напрямую зависит от их способности к её производству. Они делают это так искусно, что вполне могут соревноваться с человеком

Самец бойцовой рыбки маскирует икру в слое пузырьков. Фото: Flapper 212 / Wikimedia Commons / CC A-SA 4.0

На первый взгляд, пену довольно трудно представить в качестве объекта научного исследования: как можно изучать мыльные пузыри? На самом деле можно и нужно. Пена давно привлекала внимание физикохимиков. Сначала бельгийский физик Жозеф Плато (1801–1883) обнаружил, что она состоит из многогранников, разделённых рёбрами — каналами, заполненными жидкостью. Вслед за ним своё исследование опубликовал британский физик и механик высокочтимый лорд Кельвин (1824–1907), в честь которого названа одна из семи основных физических единиц СИ — градус Кельвина. На основании сложных расчётов он показал: ячейки, сформированные пузырьками пены, возможно рассматривать как элементарные многогранники, на которые разбивается пространство. Этот процесс называется замощением (по аналогии с замощением булыжниками дороги). Проводить его надо таким образом, чтобы объём ячеек был одинаковым, а площадь стенок минимальной. Спустя столетие, в 1993 году, учёным из Тринити-колледжа в Дублине Дэнису Уэйру и Роберту Фелану удалось уточнить решение Кельвина. Они предложили замощать пространство многогранниками с 12 и 14 гранями меньшей площади.

Пена состоит из множества пузырей, которые соприкасаются друг с другом. Наиболее выгодной формой мыльного пузыря в составе пены с точки зрения минимизации поверхностного натяжения оказался додекаэдр. На рисунке: пена Уэйра — Фелана. Каждый её пузырь напоминает угловатый шар, образованный из 12 соединённых гранями пятиугольников. Фото: Tomruen / Wikimedia Commons / PD

Пена возникает при добавлении к воде не только мыла, но и жёлчи или вытяжек некоторых растений — мыльнянки, левантского корня (гипсофилы), панамской коры (квилайи). Но почему одни вещества вызывают пенообразование, а другие нет? Ответ на этот вопрос в прямом смысле слова лежал, а точнее, плавал на поверхности.

Фобии и филии

Вспомните, как выглядят капли росы. Порой кажется, что росинки на листьях отлиты из стекла, настолько идеальна их форма. Совершенство формы объясняется тем, что молекулы воды (как и любой другой жидкости) испытывают взаимное притяжение. Те из них, что находятся вблизи поверхности капли, не имеют «соседей» снаружи, поэтому суммарная сила их притяжения направлена к центру капли. Это приводит к тому, что поверхность как бы стягивается. В физике такое явление называют поверхностным натяжением.

Жан-Батист Шарден. Мыльные пузыри. 1734 год

Близкие к форме шара росинки чаще всего образуются на листьях манжетки, жимолости, многих водных растений (кувшинки, кубышки, лотоса), а также на плодах сливы или айвы. Листья и плоды этих растений покрыты тонким слоем растительных восков, которые, в силу особенностей строения молекул, отталкивают воду. Про такие вещества говорят, что они гидрофобны (от греч. hydros — ‘вода’ и phobos — ‘боязнь’).

Другие вещества, напротив, «любят» воду, поэтому они получили название гидрофильных (в переводе с греческого philia — ‘любовь’). Отличить их несложно: как правило, гидрофильные вещества растворяются в воде, а их молекулы полярны, то есть одна часть молекул несёт слабый положительный заряд, другая — слабый отрицательный. Капля воды (её молекулы тоже полярны), попав на гидрофильную поверхность, сразу растекается, стремясь занять как можно большую площадь.

Наконец, существуют молекулы, имеющие одновременно и гидрофильные, и гидрофобные группы,— их назвали амфифильными (в переводе с греческого amphys — ‘оба’). Они образуют на поверхности воды тонкий слой, в котором гидрофильные участки обращены к воде, а гидрофобные — к воздуху. За счёт этого наружные молекулы воды в капле приобретают гидрофильных соседей, поверхностное натяжение уменьшается и образуется пена. По сути, мыльный пузырь представляет собой тонкую прослойку воды между двумя слоями амфифильных молекул. Но не только мыло или шампунь обладают такими свойствами. Амфифильны также большинство липидов, из которых построены мембраны клеток всех живых организмов, молекулы почти всех белков, без которых нельзя представить сам феномен жизни. Об этих молекулах следует сказать особо.

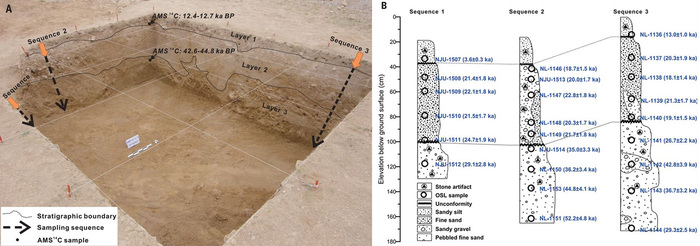

Поведение капли воды при попадании на гидрофобную (а), гидрофильную (б) поверхности и при добавлении к ней амфифильного вещества — лаурилсульфата (в). Красным цветом показана заряженная часть его молекулы. Рисунки Ильи Конышева. Фото a: Steffan Enborm / Wikimedia Commons / CC BY 2.0. Фото б: Konstanttin / ru.depositphotos.com. Фото в: brianguest / ru.depositphotos.com

Не только зефир

Как различить два раствора — белковый и солевой при условии, что они находятся в колбах без надписей? Любой студент-биохимик скажет, что нужно просто потрясти ёмкости: там, где есть белок, немедленно возникнет пена. Конечно, способ не лишён недостатков, но на практике используется не так уж и редко. С белковым пенообразованием мы сталкиваемся и в обычной жизни: опытные кулинары добавляют белки куриных яиц в тесто для пышности, готовят из них меренги, безе, пастилу и зефир, с ними взбивают сливки.

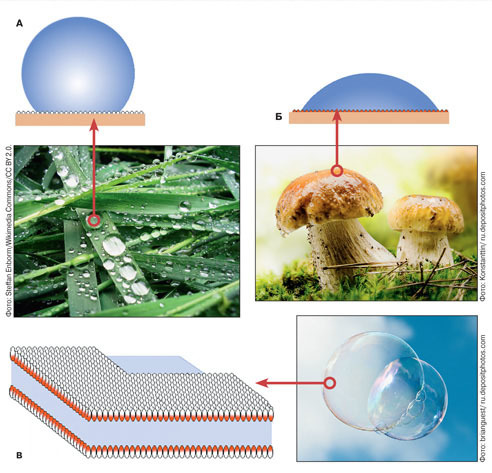

Пенные «сугробы» в Чили, вызванные нашествием оболочника из рода Pyura. Фото: ncbi.nlm.nih.gov

Молекулы белков очень крупные: молекулярная масса среднего белка в 3000 раз больше, чем у молекулы воды, и построены они, как бусы, из 20 видов аминокислот. От взаимного расположения и чередования аминокислотных остатков зависят свойства и функции каждого белка. Как правило, в водных растворах гидрофобные аминокислоты спрятаны внутри белкового клубка, а гидрофильные расположены на поверхности. Но природа придумала ряд исключений, весьма полезных для тех, кого она ими наградила.

Речь идёт о так называемых белках-сурфактантах. Их аминокислотная цепочка уложена таким образом, что гидрофобные и гидрофильные участки оказываются резко разграниченными. Примерно то же самое наблюдается в молекуле входящего в состав шампуней лаурилсульфата. Благодаря «двуличию» белок-сурфактант формирует на поверхности жидкости своего рода плёнку толщиной всего в одну молекулу. Такой белок покрывает поверхность альвеол наших лёгких, препятствуя их спадению. Если бы сурфактанта не было, альвеолы расправлялись бы так же тяжело, как, например, мокрый полиэтиленовый пакет, и дышать было бы невозможно.

Пенные гнёзда

В один из дней лета 1987 года группа биологов, прибывшая в Южную Африку, обнаружила на стволах деревьев, а также на берегах соседнего озера густые клочья пены размером в несколько десятков сантиметров. На ощупь пена ничем не отличалась от мыльной, но откуда было взяться мылу в безлюдной местности, да ещё на деревьях? Очевидно, это были чьи-то гнёзда. И действительно, сняв верхний слой с одного из пенных образований, исследователи увидели кладку икры: буроватые шарики утопали в белой сердцевине. Ближе к вечеру удалось отыскать тех, кто отложил икру в пену. Это оказались серые африканские лягушки вида Chiromantis xerampelina.

Пенное гнездо цикады пенницы ивовой. Фото: John Tann / Wikimedia Commons / CC A 2.0

Сам факт образования пены живыми организмами был известен и раньше. Натуралисты подметили эту способность у самцов некоторых рыб ещё в ХIХ веке. Чуть ранее известный систематик природы Карл Линней описал цикад, которые опутывали своё тельце слоем пены, по объёму превосходящим насекомое в несколько раз. Что касается пены лягушки-хироманта, то она привлекла внимание исследователей своими удивительными свойствами: гнёзда из пены сохранялись в условиях тропической жары до 10 дней, лишь незначительно подсыхая по краям; пена хорошо удерживала воду и не подвергалась гниению. Химический анализ показал наличие в лягушачьей пене белка, который получил название ранаспумин (от лат. rana — ‘лягушка’ и spuma — ‘пена’). Вместе со сложными сахарами, содержащимися в секретах лягушачьих желёз, этот белок формирует «каркас» пены, не позволяя ей высыхать до тех пор, пока из икринок не разовьются головастики.

Африканская лягушка-хиромант. Фото: Kapenta / Wikimedia Commons / CC A-SA 4.0

Пенное гнездо африканской лягушки-хироманта. Фото: Bernard Dupont / Wikimedia Commons / CC A-S A 2.0

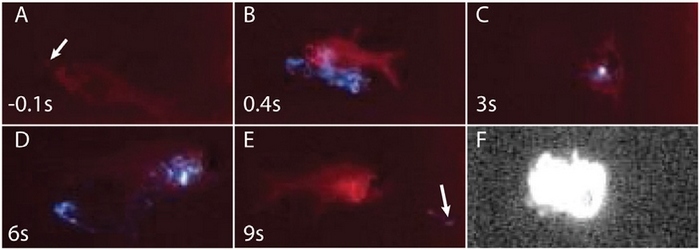

Гнёзда азиатских домовых лягушек вида Polypedates leucomystax не столь белоснежные, как у африканских собратьев, но у них похожее строение и они содержат необычный синий белок ранасмурфин. Белок синего цвета встречается в природе крайне редко. Видимо, поэтому учёные решили назвать его в честь синих персонажей американско-бельгийского мультсериала «Смурфики», хотя гнёзда лягушек из-за низкой концентрации белка и многократного преломления света в пене выглядят, скорее, зеленовато-серыми.

Кристаллы ранасмурфина под микроскопом. Фото: ncbi.nlm.nih.gov

Некоторые морские организмы, например оболочники, формирующие крупные колонии на дне, образуют такое количество пены, что она покрывает всё побережье. Так было, например, в 2005 году в Чили, когда скалы оказались под метровым слоем пенного «мусса». Оболочники ведут сидячий образ жизни, поэтому вымётывают половые клетки в воду вместе с белками-пенообразователями. Функцию миксера выполняет в данном случае океанический прибой, а сама пена, как мы помним, понижает поверхностное натяжение, поэтому оплодотворённые яйцеклетки легко опускаются на дно.

Ещё один белок — латерин, содержащийся в поту и слюне лошадей, до недавнего времени считали лишь аллергеном, провоцирующим у чувствительных людей зуд и чихание после контакта с животными. К слову, аллергию на кошек, или, как обычно говорят, на «кошачью шерсть», вызывает похожий белок, содержащийся в слюне пушистых питомцев

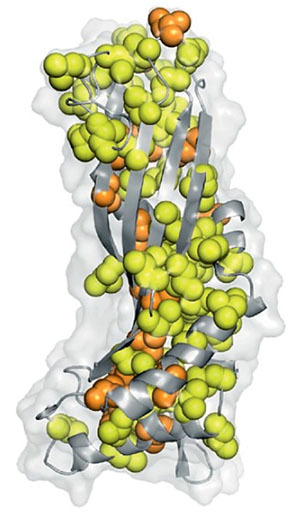

Модель молекулы латерина — белка, секретируемого потовыми железами лошади при беге. Остатки лейцина выделены жёлтым цветом, изолейцина — оранжевым. Фото: ncbi.nlm.nih.gov

Исследователи выяснили, что в составе латерина необычно высокое содержание двух гидрофобных аминокислот — лейцина и изолейцина: на них приходится 71 остаток из 228, составляющих молекулу. Теоретически латерин должен быть похож на ранаспумин. Так оно и есть. Выделяясь с потом, этот белок образует на коже лошади тончайшую плёнку, увеличивающую её смачиваемость. Благодаря плёнке пот равномерно распределяется по телу и более интенсивно испаряется. Это позволяет животному быстрее охлаждаться во время бега. В поте человека больше солей, чем белков, поэтому он хуже смачивает кожу и выступает в виде капель, а значит, испаряется дольше. Кроме того, латерин, содержащийся в слюне лошадей, обволакивает жёсткие волокна растений, которыми питается животное, что облегчает их дальнейшее переваривание.

Изучение белковых молекул продолжается. Они настолько многообразны, удивительны и непредсказуемы, насколько переливчат и непредсказуем летящий мыльный пузырь.

Автор Илья Конышев

«Наука и жизнь» №11, 2018

http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/434435/Pe...