В позднеэдиакарских отложениях Китая найдены отпечатки сегментированных ползающих билатерий

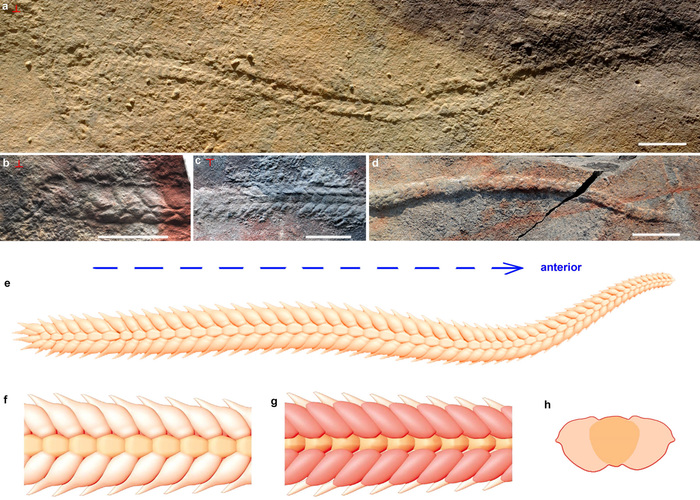

Рис. 1. Yilingia spiciformis, древнейшее сегментированное ползающее животное. a — почти полный отпечаток дорзальной (спинной) поверхности животного, передний конец — справа; b — вентральная (брюшная) сторона заднего конца тела; c — фрагмент спинной стороны с хорошо сохранившимися деталями строения; d — экземпляр, на котором видно постепенное сужение тела к переднему концу (он находится справа); e, f — реконструкция дорзальной стороны тела; g — вентральной (боковые лопасти сегментов с вентральной стороны утолщены и частично закрывают центральные доли сегментов, отчего те кажутся уже, чем при взгляде с дорзальной стороны); h — гипотетическая реконструкция поперечного сечения животного. Длина масштабных отрезков — 2 см. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature

Появление активно передвигающихся двусторонне-симметричных животных было одним из переломных моментов в эволюции жизни на Земле, однако палеонтологических данных об этом событии до сих пор очень мало. Китайские палеонтологи сообщили о находке хорошо сохранившихся окаменелостей сегментированного билатерально-симметричного мягкотелого животного, ползавшего по морскому дну в конце эдиакарского периода (551–539 млн лет назад). Животное, получившее название Yilingia spiciformis, стало вторым известным науке эдиакарским представителем билатерий, способным к активному ползанию (первым была отдаленно напоминающая слизня несегментированная кимберелла). Таким образом, находка подтвердила, что диверсификация активно передвигающихся билатерий началась задолго до начала кембрийского периода.

Появление билатерий, способных к активному ползанию, предположительно сыграло важную роль в глобальной перестройке биоты на рубеже эдиакарского и кембрийского периодов (см.: Кембрийский взрыв и подборку наших материалов по этой теме). Предполагается, что появление подвижных билатерий создало предпосылки для развития хищничества, которое, в свою очередь, запустило эволюционную гонку вооружений между хищниками и жертвами, что стало одним из стимулов для массового приобретения различными животными минеральных скелетов. Кроме того, ползающие и роющиеся в грунте детритофаги обогащали верхние слои осадка кислородом, тем самым открывая новые эволюционные возможности для других донных животных (см.: Диверсификация животных началась задолго до кембрийского взрыва, «Элементы», 13.12.2011).

Палеонтологическая летопись свидетельствует о бурной экспансии ползающих и роющих билатерий в конце эдиакарского периода. На это указывают многочисленные ихнофоссилии (trace fossils) — ископаемые следы ползания и рытья (см.: Двусторонне-симметричные животные рылись в донных осадках более 585 миллионов лет назад, «Элементы», 02.07.2012). Проблема в том, что по этим древним следам, как правило, мало что можно сказать о животных, их оставивших, помимо того, что они, скорее всего, были билатериями и умели ползать или рыться в грунте.

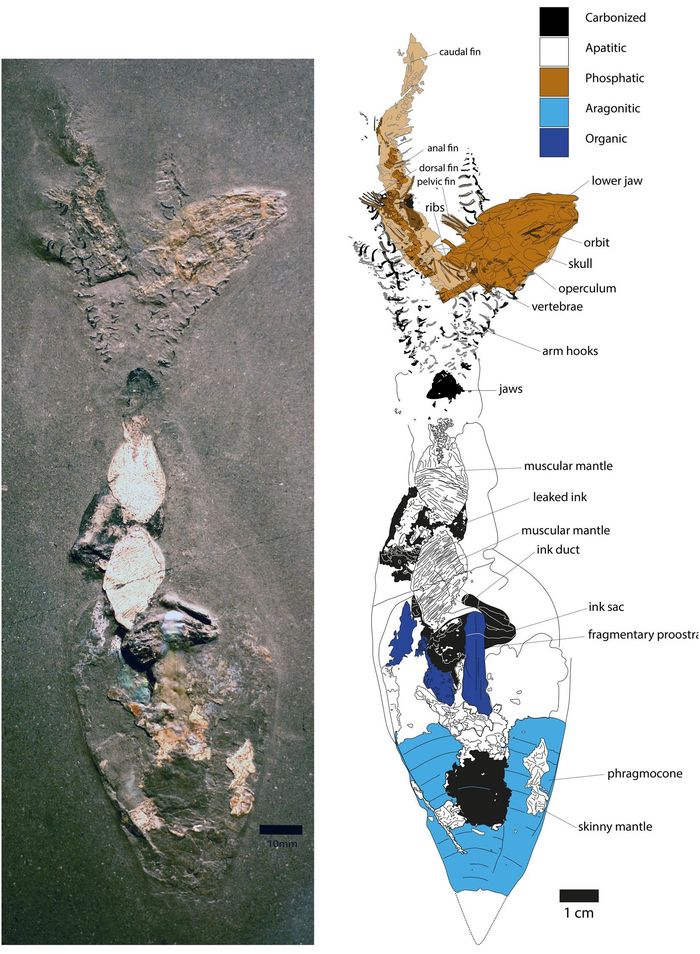

Лучшим «подарком» для палеонтолога, изучающего эдиакарскую фауну, является след ползания, в конце которого сохранилось в окаменелом виде само животное, оставившее след. Для таких находок даже придумано специальное название — mortichnia, что можно приблизительно перевести как «след, закончившийся смертью». Но подобные находки, как нетрудно догадаться, очень редки. К тому же большинство известных эдиакарских mortichnia принадлежит проартикулятам (см.: Подтверждена принадлежность дикинсонии к животному царству, «Элементы», 24.09.2018). Эти странные создания, скорее всего, не умели ползать по-настоящему, да и принадлежность их к билатериям вовсе не очевидна. Проартикуляты лежали на песчаном дне, потихоньку переваривая покрывавшую дно водорослево-бактериальную пленку, а затем каким-то непонятным образом переплывали, не меняя очертаний тела, на соседний участок дна. В итоге получалась серия одинаковых следов лежания, изредка завершающаяся отпечатком самого животного, погибшего в конце маршрута.

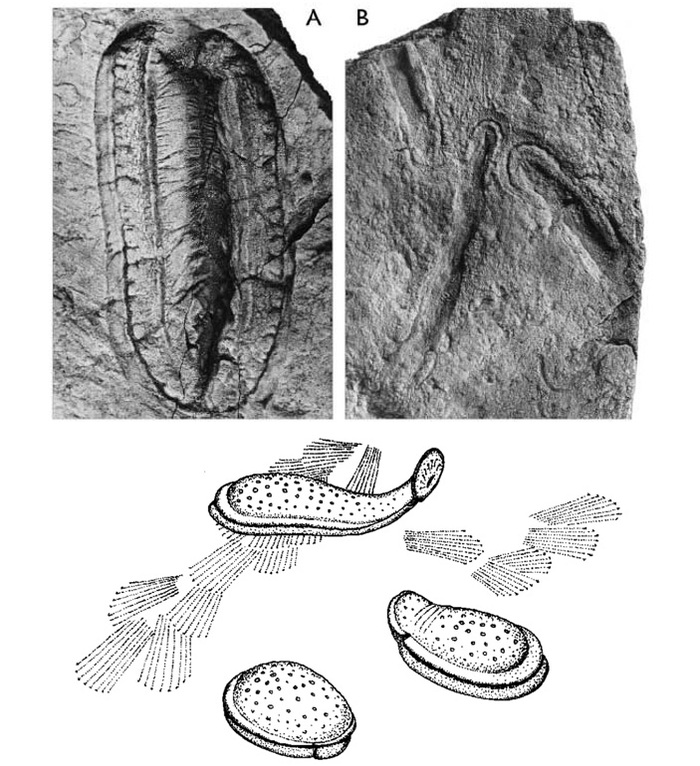

Что касается настоящих билатерий, ползающих при помощи мышц, то до сих пор был известен лишь один их более или менее бесспорный эдиакарский представитель — кимберелла. Она имела несегментированное тело без парных придатков и весьма своеобразную морфологию (рис. 2; A. Yu. Ivantsov, 2009. A New Reconstruction of Kimberella, a Problematic Vendian Metazoan). Обычно кимбереллу трактуют как примитивного моллюска либо как базального представителя клады Lophotrochozoa (эта клада включает моллюсков, кольчатых червей, брахиопод и ряд других групп).

Рис. 2. Кимберелла (Kimberella quadrata) — ползающее моллюскоподобное существо, жившее в конце эдиакарского периода (примерно 558–555 млн лет назад). Фотографии и реконструкция А. Ю. Иванцова из статей P. Parkhaev, 2008. The Early Cambrian Radiation of Mollusca и A. Ivantsov, 2010. Paleontological Evidence for the Supposed Precambrian Occurrence of Mollusks

В статье китайских палеонтологов, опубликованной 4 сентября в журнале Nature, описано еще одно (второе) ползающее эдиакарское билатерально-симметричное животное, причем совершенно не похожее на кимбереллу. Открытие, таким образом, радикально расширяет наши представления о разнообразии эдиакарских билатерий.

Новооткрытое существо получило название Yilingia spiciformis. Родовое название указывает на район, где была сделана находка: Yiling, по-русски «Илин», так что произносить его, наверное, следует как «илиния» (хотя приживется, скорее всего, какая-нибудь «илингия» или даже «йилингия»). Видовое название происходит от слова spiciform — «колосовидный» и отражает некоторое сходство животного с пшеничным колосом (рис. 1).

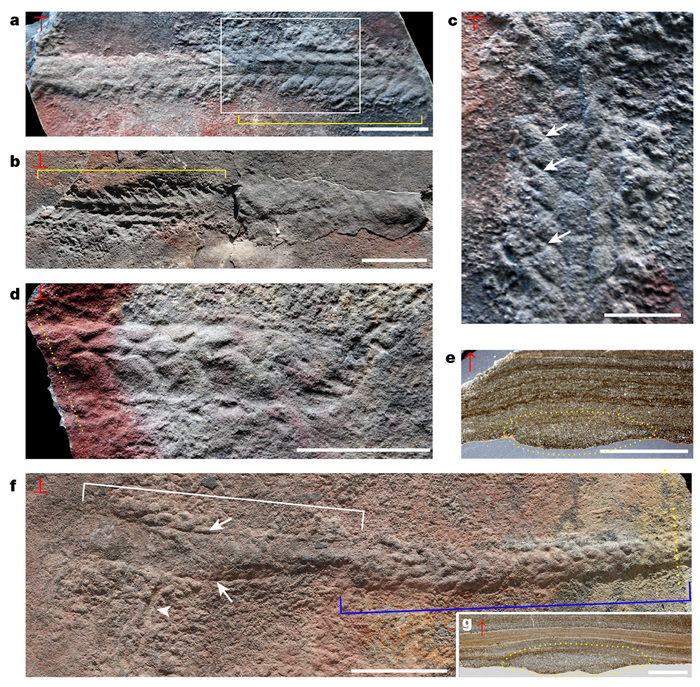

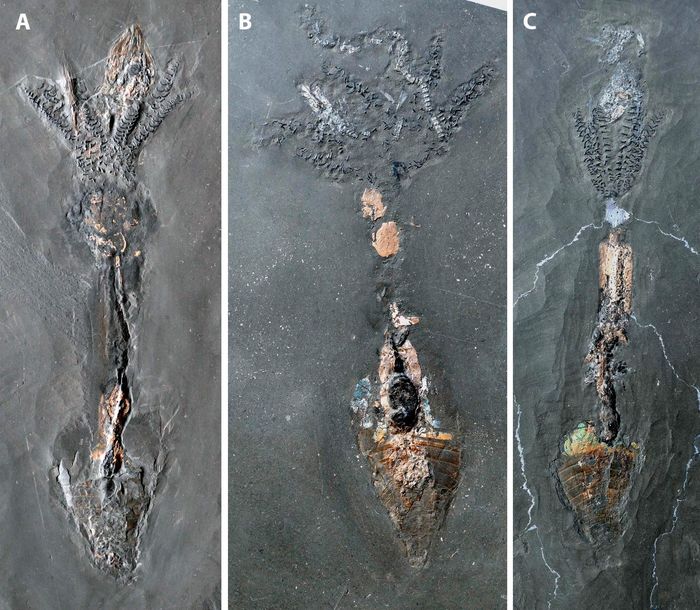

Всего в коллекции, хранящейся в Нанкинском институте геологии и палеонтологии, насчитывается 35 экземпляров, в основном фрагментарных, самого окаменелого животного и 13 следов его ползания — ихнофоссилий. Один из следов непосредственно заканчивается окаменевшим животным, то есть представляет собой mortichnium (рис. 3, f). Именно эта последняя находка позволила однозначно соотнести следы ползания с существом, которое их оставило.

Рис. 3. Ископаемые экземпляры (body fossils) и следы ползания Y. spiciformis. a–c — голотип: a — выпуклая поверхность спинной стороны, b — вдавленный противоотпечаток того же экземпляра (по желтым скобкам можно проследить соответствие между a и b), c — увеличенный участок, обведенный белой рамкой на изображении a, стрелками отмечены едва заметные складочки, которые, возможно, говорят о том, что боковые лопасти сегментов были членистыми, подобно конечностям артропод (но авторы в этом не уверены); d — задний конец тела; e — поперечный срез того же образца по линии, показанной пунктиром на рисунке d (на рисунке e обведено распиленное поперек пухленькое тело ископаемого животного); f — «след смерти» (mortichnium), то есть след ползания (белая скобка), в конце которого сохранилось само ископаемое животное (синяя скобка), большими белыми стрелками показаны бороздки по краям следа илинии, маленькая стрелка отмечает след ползания какого-то мелкого существа, пересеченный илинией перед смертью; g — поперечный срез того же образца. Длины масштабных отрезков: 2 см (a, b, d), 1 см (c, e), 5 см (f), 0,5 см (g). Изображение из обсуждаемой статьи в Nature

Тело у илинии лентовидное, сегментированное, шириной 0,5–2,6 см и длиной до 27 см, постепенно сужающееся к переднему концу. Каждый сегмент состоит из трех частей: ромбовидного центрального отсека и двух утолщенных боковых лопастей. Лопасти ориентированы не перпендикулярно оси тела, а отклоняются на 30–60° назад (по направлению к хвосту). Брюшная сторона морфологически отличается от спинной (рис. 1, f, g): снизу лопасти сильнее налегают на центральный отсек сегмента. Таким образом, у каждого сегмента, как и у животного в целом, есть четко выраженная передне-задняя и спинно-брюшная полярность — как и положено билатериям. Сегменты по всей длине тела устроены одинаково и различаются только по размеру: ни головы, ни каких-то иных отделов тела (тагм) у илинии обнаружить не удалось. Это называют «гомономной сегментацией» и обычно считают примитивным признаком.

Следы ползания илинии представляют собой неглубокие, слегка извивающиеся борозды шириной от 7 до 25 мм и длиной до 60 см, ограниченные по краям двумя приподнятыми валиками (на противоотпечатках валики выглядят, наоборот, как бороздки, см. рис. 3, f). Валики доказывают, что илиния смещала и раздвигала поверхностные слои грунта, когда ползла. Иногда следы илинии пролегают поверх следов каких-то более мелких животных. Как правило, следы илинии не содержат отпечатков отдельных сегментов или лопастей, хотя иногда их все-таки удается разглядеть (как в левой части следа, показанного на рис. 4). Может быть, в этих местах илиния долго лежала неподвижно и потому хорошо «впечаталась» в осадок. Следы илинии отличаются от упомянутых выше следов билатерий с отпечатками парных ножек, которые в прошлом году были описаны авторами из чуть более молодых слоев того же района (Z. Chen et al., 2018. Late Ediacaran trackways produced by bilaterian animals with paired appendages).

Рис. 4. След ползания илинии, в левой части которого можно разглядеть отпечатки сегментов. Образец представляет собой противоотпечаток, поэтому валики выглядят как бороздки. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature

В целом имеющийся материал позволяет утверждать, что илиния — настоящее билатерально-симметричное животное с развитой сегментацией, которое энергично ползало по поверхности морского дна.

Недостаток морфологической информации (в частности, отсутствие уверенности в том, были ли боковые лопасти сегментов у илинии членистыми, как конечности артропод) не позволяет точно определить место илинии на эволюционном дереве билатерий. Возможно, илиния родственна аннелидам (особенно если боковые лопасти у нее не членистые) или базальным членистоногим. Чтобы претендовать на статус настоящего или «кронового» (crown group) членистоногого, илинии следовало бы иметь глаза и дифференцированные отделы тела (хотя бы голову для начала), но «базальным» (stem group) членистоногим (формой, более родственной последнему общему предку современных членистоногих, чем предкам других современных типов) она в принципе может оказаться.

Можно предположить также и близость илинии к общему предку всех билатерий. Ведь этот предок, по современным представлениям, мог быть сегментированным животным с парными придатками на сегментах (см.: Развитие «сегментов» у книдарий контролируется Hox-генами, как у билатерий, «Элементы», 01.10.2018). Сам этот предок жил намного раньше, скорее всего, в криогеновом периоде, но илиния могла бы оказаться одним из его мало изменившихся потомков. Чтобы прояснить этот вопрос, нужны новые находки хорошей сохранности, которые позволят разобраться в неясных пока анатомических деталях.

Так или иначе, открытие китайских палеонтологов показало, что в конце эдиакария в морях уже обитали разнообразные билатерии, способные к активному ползанию. Хотя таксономическое положение как кимбереллы, так и илинии остается спорным, едва ли можно сомневаться в том, что между этими двумя организмами пролегает немалая эволюционная дистанция. Иными словами, их последний общий предок должен был жить достаточно давно, чтобы его потомки успели так сильно дивергировать. Причем у этого предка наверняка были и другие потомки. Если к тому же учесть упоминавшееся выше обилие разнообразных неопознанных следов ползания и рытья в отложениях позднего эдиакария, то идея о том, что к концу эдиакарского периода моря могли уже кишеть всевозможными мягкотелыми билатериями, начинает казаться вполне правдоподобной.

Источник: Zhe Chen, Chuanming Zhou, Xunlai Yuan, Shuhai Xiao. Death march of a segmented and trilobate bilaterian elucidates early animal evolution // Nature. Published: 04 September 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-1522-7.

https://elementy.ru/novosti_nauki/433534/V_pozdneediakarskik...