p4hshok

Рыба Сальвадора Дали

Кажется, что перед нами сюрреалистический персонаж, словно сошедший с картин Сальвадора Дали. Присмотревшись, мы замечаем, что окружение странного существа выглядит вполне обычным. Значит, перед нами не картина, а жуткое глазастое и рогатое животное, то ли пытающееся проглотить, то ли уже подавившееся несчастной рыбкой. На самом деле и это не так. Обе части, и рыбья, и трехрогая, принадлежат одному животному — птерогонаспису (Pterogonaspis). Его название составлено из греческих слов πτέρο — «крыло», γωνία — «угол» и ἀσπίς — «щит».

Птерогонаспис напоминает рыбу, но принадлежит к галеаспидам (Galeaspida; «шлемощитовые»), которые приходятся отдаленной родней современным бесчелюстным — сестринской группе по отношению к челюстноротым, куда входят все настоящие рыбы, от акулы до карася. В некоторых источниках до сих пор используется полуофициальное название «бесчелюстные рыбы», однако называть птерогонасписа рыбой даже грубее, чем дельфина — курицей. По-видимому, в данном случае речь идет не о филогенетическом родстве, а о морфологическом сходстве; иными словами, любое позвоночное, что плавает в воде, покрыто чешуей и дышит с помощью жабр — рыба.

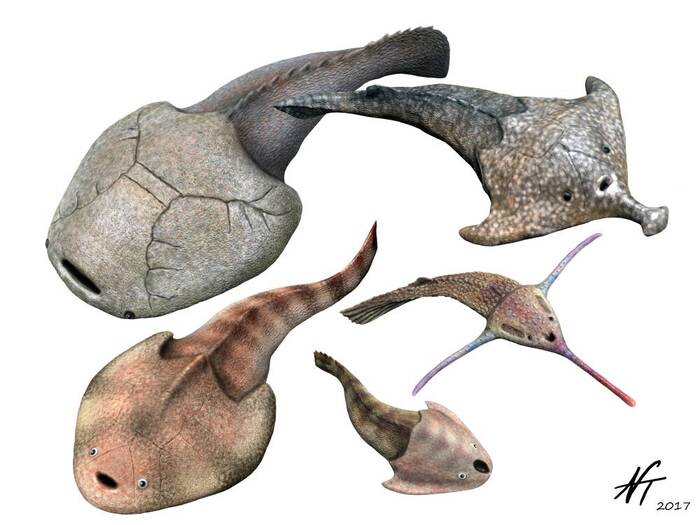

Некоторые представители галеаспид. Реконструкция несколько устаревшая, ведь по последним находкам стало ясно, что как минимум у некоторых галеаспид были парные складки вдоль туловища — эволюционные предшественники грудных плавников. Рисунок © Nobu Tamura с сайта de.wikipedia.org

Сегодня на Земле обитает чуть больше сотни видов бесчелюстных (для сравнения, одних только приматов на нашей планете больше пятисот видов), но в силуре и девоне, около 450–350 миллионов лет назад, бесчелюстных рыбообразных животных было очень много. Галеаспиды — лишь один из существовавших в то время классов, вдобавок, не самый многочисленный: описано лишь чуть меньше сотни видов. У всех этих «рыб» была одна общая черта — массивный головной панцирь (собственно, он и дал название классу), на котором выделялись только небольшие круглые глазки и загадочное отверстие между ними.

Как думаете, что это? Из логичного на ум сразу приходит ротовое отверстие (ведь, согласитесь, некоторые из изображенных на картинке выше животных так и хочется назвать улыбающимися), однако настоящий рот галеаспидов располагался на нижней части черепа, рядом с жаберными отверстиями. А вот отверстие сверху, судя по всему, служило исключительно для забора воды, которая затем поступала в жаберную камеру; кстати, у современных миксин той же цели служит непарная ноздря на конце морды. Также возможно, что это отверстие было частью обонятельной системы галеаспидов.

Долгое время у галеаспидов не находили никаких признаков парных плавников, так что об их, пусть и отдаленном, родстве с челюстноротыми судили по строению черепной коробки. Однако в этом году китайские палеонтологи описали удивительную находку — несколько идеально сохранившихся окаменелостей пресноводных галеаспид, и не просто отдельных головных щитков, а целых тушек, раскрывших доселе неизвестные детали их анатомии (см. Панцирное бесчелюстное туцзяаспис проливает свет на происхождение конечностей позвоночных, «Элементы», 10.10.2022). Окаменелости принадлежали раннесилурийскому туцзяаспису (Tujiaaspis vividus; по названию народа туцзя), у него были парные плавниковые складки, которые тянулись вдоль всего туловища и при движении создавали подъемную силу, помогавшую тяжеловесному животному дольше скользить над морским дном.

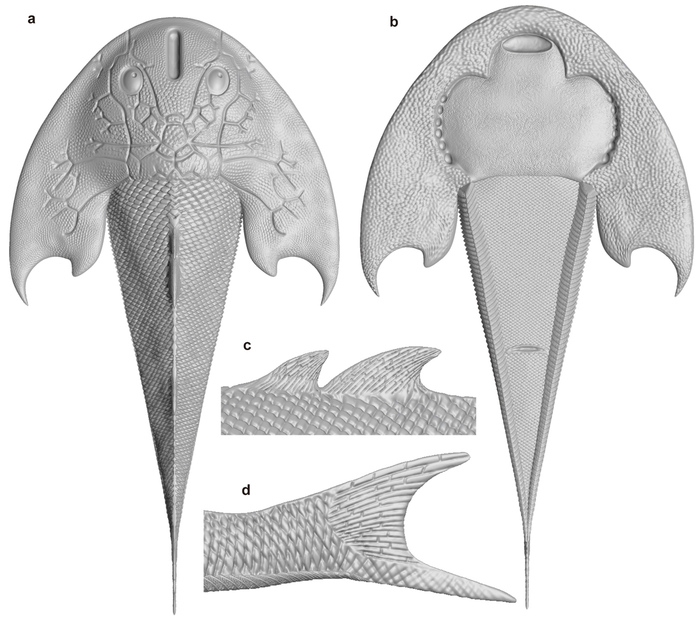

Реконструкция туцзяасписа (Tujiaaspis vividus), недавно описанного вида галеаспид: а — со спинной стороны, видны глаза и отверстие между ними; b — с брюшной, можно разглядеть рот (овальный, ориентирован горизонтально) и ряд жаберных отверстий, идущих полукругом. Рисунок из статьи Z. Gai et al., 2022. Galeaspid anatomy and the origin of vertebrate paired appendages

От кого панцирь защищал тяжелых на подъем галеаспид, многие из которых были размером с мелкого окуня? Позвоночные хищники, вооруженные крепкими челюстями и острыми зубами, в те времена только-только зарождались и были всё еще немногочисленны (см. В силурийских отложениях Китая найден древнейший позвоночный хищник, «Элементы», 16.06.2014), тогда как бесчелюстные, даже очень солидные, вынуждены были глотать пищу целиком и в основном нападали только на всякую мелочь вроде морских червей и мелких трилобитов. Однако не только животные с внутренним скелетом плавали в доисторических морях, и куда большую опасность для галеаспид представляли ракоскорпионы — многочисленные морские беспозвоночные, внешне несколько напоминавшие современных скорпионов (см. Терроптер — первый нелаврусский миксоптеридный ракоскорпион, «Элементы», 11.11.2021). Хотя многие из этих животных были сравнительно невелики, встречались среди них и довольно крупные виды, а находки в копролитах (см. картинку дня Копролиты и великое вымирание) ракоскорпионов остатков бесчелюстных намекают, что галеаспиды могли быть обычным блюдом на их столе.

https://www.youtube.com/watch?v=pHutU32A9Ak&ab_channel=ShinGoji

Отрывок из документального сериала «Прогулки с монстрами: жизнь до динозавров». Хотя изображенный здесь цефаласпис (Cephalaspis) не принадлежит к галеаспидам, он приходится им довольно близкой родней, и создатели сериала правильно отразили, насколько тяжело таким бронированным животным было плавать на большой скорости, спасаясь от ракоскорпионов

Возможно, именно давление со стороны хищников вынудило многие виды галеаспид отрастить причудливые «рога» на голове: такие выросты могли помогать им маскироваться под элементы морского дна, не давать проглотить себя целиком или даже отпугивать тех плотоядных, которых в принципе беспокоил внешний вид добычи. Не исключено также, что «рога» служили рыбам при половом отборе или были частью системы органов чувств — не зря же черепа галеаспид покрывают сенсорные каналы, позволявшие им точно улавливать движения воды.

В конце концов, это не первый и не последний случай причудливой формы черепа у доисторических животных (см. картинки дня Голова-бумеранг, Двурогий зверь Арсинои, Морской пылесос), и наверняка потребуются дополнительные находки, чтобы окончательно раскрыть все секреты этих странных рыбообразных существ.

Рисунок © Dinghua Yang из статьи X.-Y. Meng et al., 2022. New data on the cranial anatomy of Pterogonaspis (Tridensaspidae, Galeaspida) from the lower Devonian of Yunnan, China and its evolutionary implications.

Анна Новиковская

https://elementy.ru/kartinka_dnya/1663/Ryba_Salvadora_Dali

Триасовые моря

Для всех любителей прогулок с динозаврами и морскими чудовищами.

Японские динозавры

Короткий ролик про азиатских динозавров, в ролях троодон, нанукзавр, дейнохейрус, торбозавр и другие.

Сравнение размеров некоторых птерозавров и человека

Сравнение размеров некоторых птерозавров и человека. Сверху вниз, слева направо: кетцалькоатль (самый крупный), анурогнат, рамфоринх, никтозавр (с «вилкой» на голове), доригнат (Dorygnathus), цзяньчаньгнат (Jianchangnathus), тупандактиль (с большим округлым гребнем на голове), птеродактиль, цикнорамфус, человек с немиколоптером на руке, жэхэлоптер. Рисунок из статьи N. Jagielska, S. L. Brusatte, 2021. Pterosaurs

Главной причиной вымирания арктической фауны в конце плейстоцена и в голоцене все-таки был климат, а не люди

Рис. 1. Мамонты, бизоны, шерстистые носороги, лошади населяли холодные, сухие и ветреные степи в плейстоцене. Они стали вымирать при потеплении климата и превращении этих ландшафтов в заболоченную тудру и леса. Как следует из результатов нового исследования ископаемой ДНК из вечной мерзлоты, на Колыме около 10 тысяч лет назад жили последние шерстистые носороги, на Аляске и территории Юкон 7,9 тысяч лет назад водились последние виды плейстоценовых лошадей, по Северо-Восточной Сибири 6,5 тысяч лет назад бродили стада бизонов, а на Таймыре 4 тысячи лет назад еще обитали последние мамонты. Рисунок с сайта beringia.com

Международный коллектив ученых представил результаты десятилетнего проекта по прочтению ископаемой ДНК из образцов грунта вечной мерзлоты. По времени им удалось охватить последние 50 тысяч лет. Своей задачей ученые ставили именно прочитать всю ДНК в образцах, а не выделять фрагменты ДНК того или иного вида. Эта задача схожа с теми, которые решает современная метагеномика, но в обсуждаемой работе был проведен и анализ последовательных временных срезов. Можно сказать, что это первая демонстрация возможностей палеометагеномики. Ученые смогли уточнить области распространения арктической флоры и фауны в плейстоцене и голоцене, проследить процессы смены растительности, упадка и вымирания крупных животных (мамонтов, шерстистых носорогов, лошадей и бизонов) во время ледникового максимума (примерно 26 тысяч лет назад) и в голоцене. Опираясь на новые данные, авторы предполагают, что причиной вымирания мамонтовой фауны было не расселение охотников, а смена ландшафтов и растительности: сухая и холодная тундростепь сменилась болотами и лесами с толстым снежным покровом, к которым крупные травоядные Арктики не смогли быстро адаптироваться.

Большой международный коллектив ученых, представляющих научные учреждения десяти стран, в число которых входит и Россия в течение десяти лет занимался изучением ДНК в образцах почвы из плейстоценовых и голоценовых местонахождений по всей арктической и субарктической зоне. Идея этого проекта базировалась на новейших методиках извлечения из грунта ДНК ископаемых животных и растений. Эта методика была, например, с успехом применена при изучении древнего населения Денисовой пещеры, когда по ДНК из грунта установили, когда там жили неандельцы, денисовцы и сапиенсы (подробности описаны в новости Уточнены датировки археологических находок в Денисовой пещере, «Элементы», 04.02.2019)

Чем хорош этот подход? Тем, что даже если в местонахождении нет определимых ископаемых макроостатков растений или животных, то по ДНК все же можно судить об их присутствии. А если взять всю ископаемую ДНК из образца, и определить по ней исходный набор флоры и фауны целиком, то можно уже говорить не о присутствии отдельных видов, а о целых экосистемах или биомах. Именно такая смелая и масштабная задача была поставлена в данном проекте. Нужно подчеркнуть, что в этой работе метагеномика, уже более двух десятилетий принятая в исследованиях современных экосистем, была впервые применена для описания ископаемых сообществ. Тем самым мы видим зарождение новой методологии — палеометагеномики, которая дает возможность перейти от мозаики единичных ископаемых находок, более или менее случайным образом распределенных в пространстве и времени, к существенно более полному портрету череды вымерших экосистем. В обсуждаемой работе она помогла реконструировать динамику природных ландшафтов за последние 50 000 тысяч лет и по этой динамике обрисовать смену флоры и фауны после таяния ледников, сопоставив ее с динамикой основных климатических показателей. А в качестве вишенки на торте — еще и доказать, что вымирание мамонтов (а вместе с ними — шерстистых носорогов и другой плейстоценовой фауны) вряд ли связано с усилиями человека.

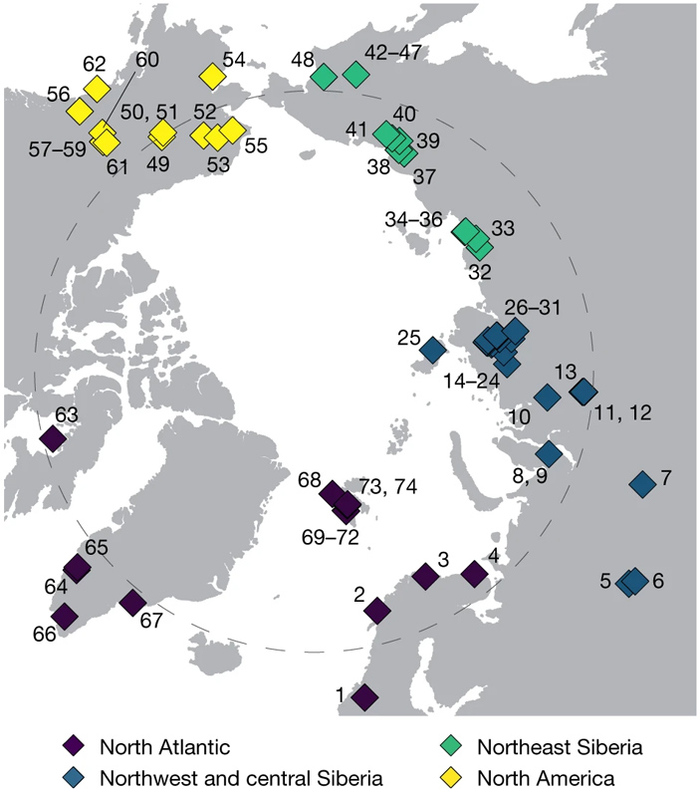

Материальной базой для этой работы послужили 535 образцов грунта из вечной мерзлоты и озерных отложений всей арктической и субарктической зоны (рис. 2).

Рис. 2. 74 местонахождения плейстоценового и голоценового возраста, из которых были отобраны образцы грунта для анализа древней ДНК. Возраст самых молодых образцов из этой коллекции составляет 1,2–3,4 тысяч лет (Таймыр, число 31 на карте), имеются для сравнения образцы грунта из Варангер-фьорда в Норвегии возрастом 120 лет (3). Самые древние образцы возрастом около 50 тысяч лет происходят из Центральной Сибири — с Енисея (11, 12) и Яны (35) — и Юкона в Северной Америке (57, 58). Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Возраст образцов охватывал конец плейстоцена (с отметки 50 тысяч лет назад) и весь голоцен (начавшийся 11,7 тысяч лет) вплоть до недавнего прошлого. Этот интервал покрывает период похолодания, ледникового максимума (26,5–19 тысяч лет назад) и последующего потепления, начавшегося 11–12 тысяч лет назад. В некоторых местонахождениях имелась возрастная серия образцов; это позволило отследить локальные изменения в составе экосистем.

Из образцов выделили ископаемую ДНК — 10,2 млрд прочтений. Чтобы эту колоссальнейшую библиотеку как-то анализировать, пришлось проделать вспомогательную по смыслу, но очень важную и очень трудоемкую работу, — создание коллекции референсных геномов растений арктической и субарктической зоны. Ведь если к настоящему времени для животных кое-какие геномные сведения уже подкоплены, то о растениях этого сказать никак нельзя. Участники проекта с этим справились — теперь такая коллекция имеется (PhyloNorway) и она включает данные по более чем 1500 растений холодного пояса.

При сравнении ДНК из палеогрунтов с полученными геномами растений получилась картина существенно более полная и более точная, чем при изучении пыльцы и спор. Ведь споры и пыльца переносятся ветром на огромные расстояния, и поэтому присутствие их в образце не обязательно говорит об их местном происхождении. А если в образце определяется ДНК того или иного вида, то можно уверенно утверждать, что это вид-абориген.

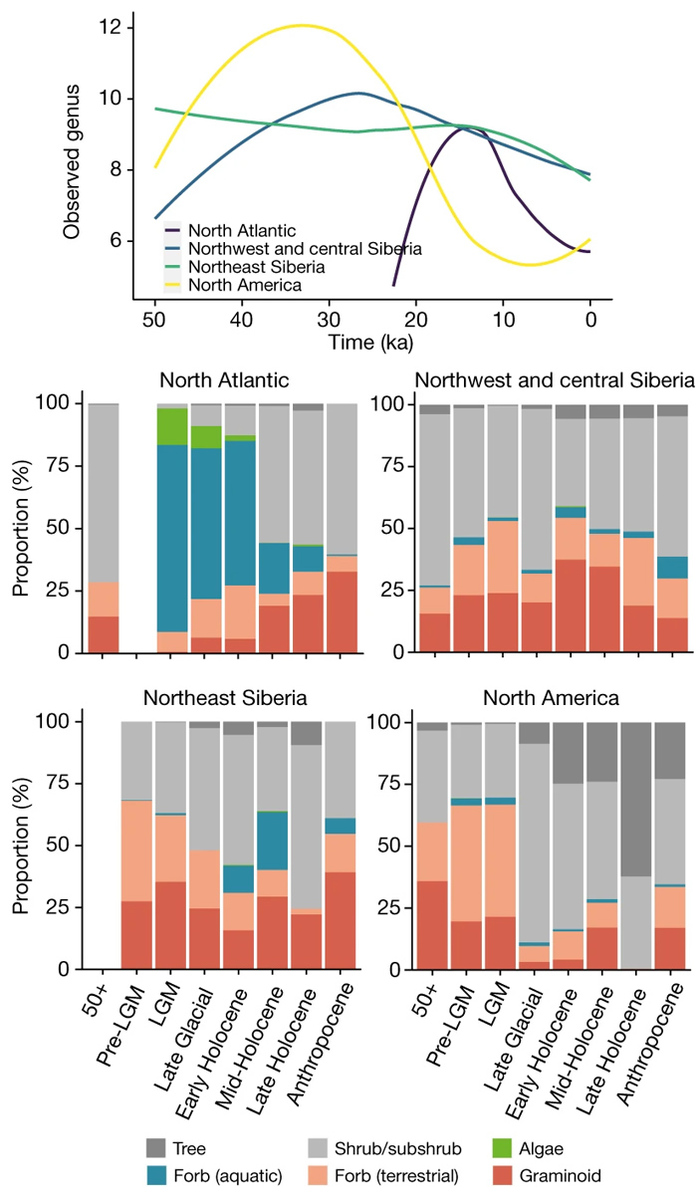

На севере Америки, в Восточной Сибири и в Северной Атлантике в течение ледникового времени доминировали растения тундростепного типа (рис. 3). Их видовой состав был более или менее единообразным, если судить по коэффициенту сходства регионального разнообразия. И общее, и региональное разнообразие увеличивалось в течение периода похолодания до наступления ледникового максимума (то есть с 50 до 26 тысяч лет назад). Доминировали травы, злаков было немного меньше, чем незлаковых. Холодоустойчивые деревья (сосны, ели и лиственницы) там или отсутствовали, или были чрезвычайно редки, что говорит о низком количестве осадков.

Рис. 3. Смена растительности (по ДНК в палеогрунтах) в четырех крупных регионах циркумарктической зоны — Северной Америке, западной и Центральной Сибири, Северо-Восточной Сибири и Северной Атлантике. Отсутствуют данные по доледниковой Северной Атлантике, так как в этом регионе ледовый щит почти везде уничтожил доледниковые слои. При наступлении ледникового максимума (26 тысяч лет назад) число родов снижается: в Северной Америке — быстрее всего, в Сибири — медленнее, чем в Атлантике и Северной Америке (верхний график). При переходе к голоцену (12 тысяч лет назад) в региональных флорах появляются водные растения и деревья, увеличивается доля кустарников. Рисунки из обсуждаемой статьи в Nature

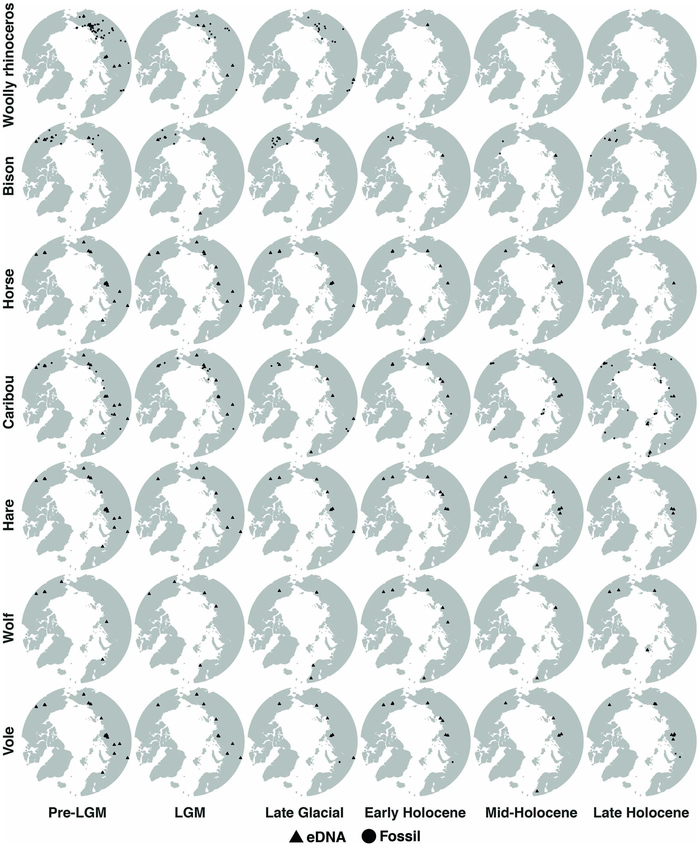

Опираясь на найденную в образцах ДНК животных, удалось уточнить и их распространение (рис. 4): 50–26 тысяч лет назад по всему арктическому поясу в сухих, холодных и ветреных степях во множестве паслись мамонты, лошади, шерстистые носороги, бизоны, карибу, на них охотились волки, а в траве, присыпанной снегом, прятались зайцы и различные грызуны.

Рис. 4. Распространение представителей мегафауны в течение ледникового и послеледникового времени. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

После ледникового максимума, когда началось потепление (14,6 тысяч лет назад), травы повсюду стали сменяться осоками и злаками, появились во множестве деревья (такие как береза и ива), а вместе с ними увеличилась доля кустарников (голубика, брусника, черника и т. д.). Также отмечается повсеместное расселение влаголюбивых растений и водорослей, представителей болотистых ландшафтов. Флора в регионах приобрела собственную специфику, отличающую ее от других региональных флор. Все это указывает на постепенное замещение тундростепных ландшафтов на леса, болотистую тундру и заболоченные луговые участки.

Вместе с измерением флоры стало снижаться обилие крупных травоядных животных: их ДНК в голоценовых образцах обнаруживается все реже по мере приближения к современности. Исчезают шерстистые носороги, все меньше становится лошадей, бизонов, карибу. Важно подчеркнуть, что снижение численности крупной мегафауны не синхронно в разных регионах. В Северо-Западной и Центральной Сибири представители плейстоценовой мегафауны, включая и мамонтов, сохранялись дольше всего. Их ДНК найдены в образцах возрастом 3,9 тысяч лет.

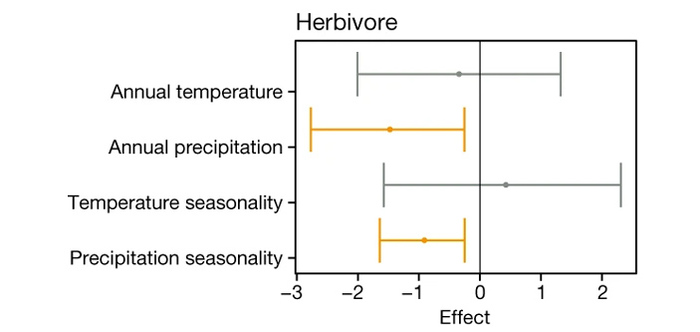

Всех этих данных оказалось более чем достаточно для статистического сопоставления динамики разнообразия с изменениями различных факторов среды — среднегодовой температурой, количеством осадков, сезонностью, а также с присутствием охотников. Как выяснилось, на упадок разнообразия и коллапс видов крупных животных влияла только сезонность осадков и их общее количество за год. Эти корреляции выглядят вполне логично. При переходе к влажным и более теплым условиям степная экосистема с богатой травяной растительностью — основным кормом крупных травоядных животных — сменилась лесными и болотистыми экосистемами. Лошади и носороги, имеющие узкую пищевую специализацию, исчезли первыми, а мамонты с более широкой пищевой стратегией (они могли поедать кустарнички и ветки) еще некоторое время пытались адаптироваться к новым условиям. Однако и им стало трудно существовать в более влажных ландшафтах тундры и лесостепи, где зимой сугробы существенно больше, чем в сухой холодной продуваемой степи. Они не могли добывать себе достаточно пищи из-под глубокого снежного покрова.

Рис. 5. Влияние факторов среды на распространение травоядных животных плейстоценовой мегафауны. Видимый негативный эффект имеют сезонность осадков и их количество в течение года (желтые линии). Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Холодная сухая степь дольше всего сохранялась именно в Центральной Сибири, как показывают данные по растительной палеоДНК. Именно поэтому, а вовсе не потому, что туда не добрались охотники со смертоносными дротиками и копьями, мамонты там продержались дольше всего — это было последнее место, где сохранялись подходящие для них условия. Если рассмотреть отдельно корреляции присутствия человека и ДНК крупных животных, то выясняется, что древний человек никак не повлиял на упадок плейстоценовых видов. Антропогенное влияние набирало силу постепенно, став по-настоящему убийственным лишь в последнее время.

Дискуссии относительно влияния охотничьих усилий человека на вымирание крупных животных в голоцене, безусловно, будут продолжаться. В настоящее время доминирует гипотеза о главенствующей роли человека в этом процессе (см. новость Главной причиной позднечетвертичного вымирания все-таки были люди, а не климат, «Элементы», 09.06.2014). Распространение человека на север в эпоху голоцена и вымирание мамонтового сообщества в целом сопоставимо во времени, а кроме того, идеологически укладывается в текущие экологические опасения о человеке-разрушителе. Данные обсуждаемой работы заставляют внимательнее присмотреться к истории человека-охотника и, возможно, снять с него обвинение в вымирании мамонтов и шерстистых носорогов. Обвинители, однако, обратят пристальное внимание на данные о присутствии человека для построения корреляций — они собраны не напрямую по палеоДНК, как для других животных, а смоделированы по потенциально пригодным для человека условиям обитания и наличию ископаемых макроостатков. Насколько можно доверять моделям, насколько сопоставимы результаты моделирования с данными по ДНК — все это будет обсуждаться в дальнейшем. А мы пока порадуемся столь яркому анонсу нового метода палеометагеномики.

Источник: Yucheng Wang et al. Late Quaternary dynamics of Arctic biota from ancient environmental genomics // Nature. 2021. DOI: 10.1038/s41586-021-04016-x.

Елена Наймарк

https://elementy.ru/novosti_nauki/433885/Glavnoy_prichinoy_v..."Our Frozen Past"

Действие короткометражного фильма происходит 69 миллионов лет назад на Аляске в меловом периоде и рассказывает о самке троодона, она и ее выводок пытаются выжить в самое холодное и отчаянное время года.