Одно Я, один мозг [10 попытка, завершение цикла - Разделение мозга]

Всем привет.

Давно я ничего не писал "умного", хотя слово "писал" не совсем уместно (так как может показаться, как-будто это все имеет некую ауру моего авторства) вернее будет сказать - не перекраивал научные статьи, главы из книг, повествующие о исследованиях нашего с Вами всего - головного мозга. Скажу честно, мне было просто лень это делать. Ведь я с преследую чисто личные цели - это систематизировать прочитанное по данной теме давно или недавно, немного приблизиться к грамотному повествованию, конечно же проявить участие в обсуждениях ниже, где можно почерпнуть что-то интересное, ну и внести свою жалкую крупицу популяризации науки нейробиологии. За которой, на секундочку, стоит будущее когнитивного трансгуманизма человечества, если последнее, в свою очередь не проявит страх перед новой социально-биологической парадигмой. Как Вы поняли, махнуть рукой на это все и забить не составило труда. Но сегодня что-то нашло на меня...

И так - завершаю цикл разделения мозга. И сейчас, хотелось бы, чтобы все любознательные пикабушники включили максимум концентрации!

РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

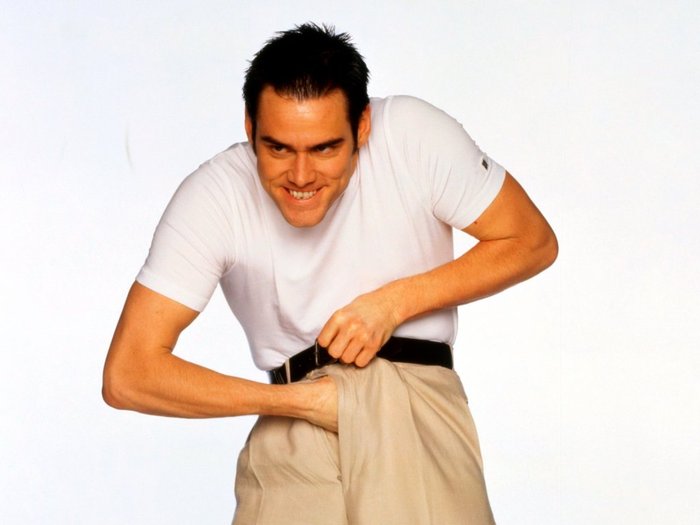

Можете ли вы представить себе, каково это — потерять контроль над одной из собственных рук? Беспомощно смотреть, как она расстегивает на вас пуговицы рубашки через несколько секунд после того, как вы застегнули их другой рукой, и не знать, как этому помешать, или как она берет ненужные вам вещи в супермаркете и кладет их вам в карман? Медики называют подобные нарушения случаями интермануального конфликта. Исследователи между собой называют это явление синдромом доктора Стрейнджлава или "чужой" руки.

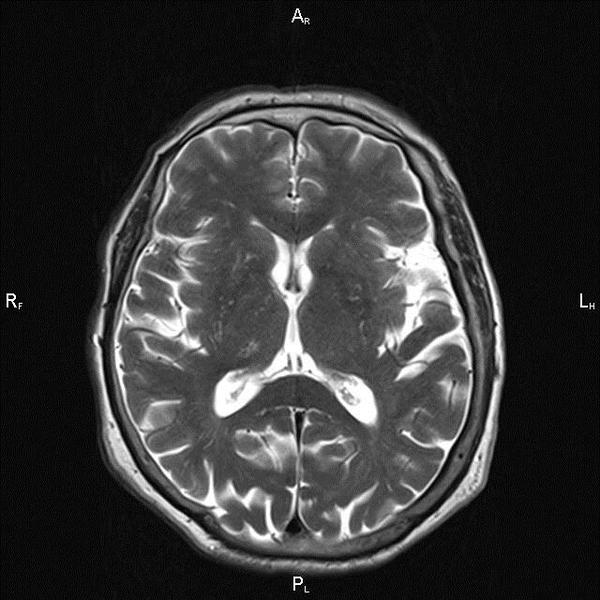

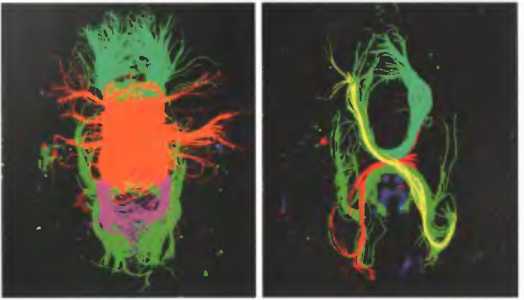

Синдром чужой руки развивается у людей, получивших повреждения головного мозга, отделившие те его участки, которые вызывают движения одной из рук, от тех участков, которые в норме направляют или подавляют подобные движения. В некоторых случаях такие участки хирургически отделяются друг от друга посредством разрыва проводящих путей, соединяющих полушария (мозолистое тело). В основном эта операция необходима больным на тяжелой стадии эпилепсии. Чтобы спонтанная хаотичная активность нейронов в одном полушарии не распространялось на второе, тем самым хоть как-то облегчая участь больного. Такие операции еще и "помогли" многим исследователям, например как психобиологу Роджеру Сперри, в 1981 году получивший за свои исследования Нобелевскую премию.

Каждое из больших полушарий управляет физическими компонентами собственной области действия — преимущественно противоположной половины тела (хотя некоторые лицевые нервы работают немного иначе). Так, чтобы вытянуть правую ногу, требуется движение, вызываемое левым полушарием, и наоборот. Однако “верховное командование” движениями закреплено за господствующим полушарием (обычно левым). Именно оно принимает само решение вытянуть ногу. Командование левого полушария осуществляется через посылаемые им по мозолистому телу в правое полушарие сигналы, обычно тормозные. Эта система позволяет мозгу исправно функционировать: в одной черепной коробке нет места двум командирам.

На самом деле в представлении о том, что здесь проявляется наше зловредное второе “я”, все же есть доля истины. “Чужая” рука почти всегда оказывается левой, так что ее действиями управляет правое полушарие, которое, как мы знаем, обычно представляет собой бессловесную часть мозга. Его неспособность к общению привела многих исследователей к заключению, что правое полушарие должно быть бессознательным слугой господствующей половины.

Но так бывает отнюдь не всегда. Среди пациентов с разделенным мозгом, с которыми в Калифорнийском университете работал Газзанига, был один, известный под инициалами P.S. Правое полушарие его мозга обладало достаточными речевыми навыками, чтобы понимать короткие фразы и отдельные слова. Еще необычнее было то, что правое полушарие было способно само пользоваться словами для коммуникации.

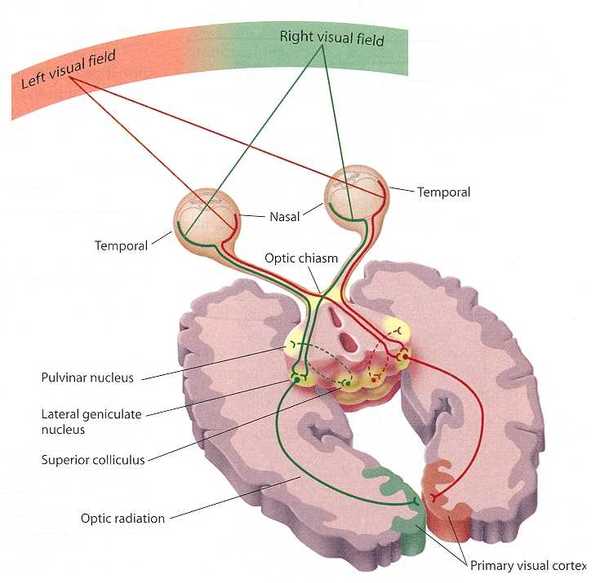

Чтобы общаться с этим пациентом исключительно через правое полушарие, потребовались особые условия эксперимента. Устные вопросы, в отличие от изображений, нельзя адресовать одному из полушарий, даже если мозг пациента разделен. Если вопрос задают обычным способом, левое полушарие сразу перехватывает его и дает ответ, а донести слова только до правого полушария сложно, потому что связь ушей со слуховыми зонами мозга устроена не так удобно для раздельной подачи информации, как связь глаз со зрительными зонами.

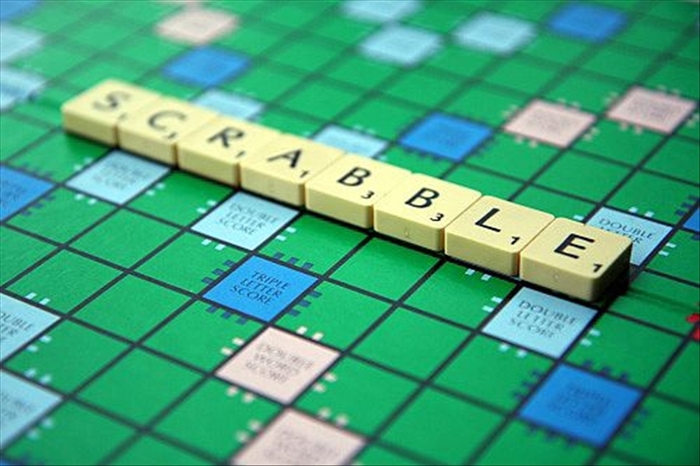

Исследователи Леду и Газзанига обошли эти затруднения, устно адресуя P. S. фразы и вопросы, в которых были специально пропущены ключевые слова, позволяющие понять экспериментатора и правильно ему ответить. Эти ключевые слова сообщались исключительно правому полушарию в виде демонстрируемых надписей. Например, экспериментаторы говорили: “Назовите, пожалуйста, по порядку все буквы в слове...” — а затем на мгновение проецировали слово "хобби" в левой половине поля зрения испытуемого. Благодаря этой хитрости правому полушарию доставалась вся информация, требуемая для ответа. Правое полушарие P. S. не могло генерировать устную речь, но умело писать. Поэтому оно выдавало ответы левой рукой, выкладывая их буквами из "Скрэббла". Разговор с испытуемым получился, мягко говоря, затрудненным. Но он позволил экспериментаторам во многом разобраться.

Большинство ответов правого полушария P. S. мало чем отличалось от ответов левого. Но правое отчетливее проявляло симпатии и антипатии. Когда оба полушария по отдельности просили оценить ряд слов (названия пищи либо оттенки цвета какая-либо личная информация, например, собственные имя и фамилия пациента, имена его девушек), правое полушарие закономерно ставило этим словам оценки ниже, чем левое. Еще более впечатляющие различия проявились, когда исследователи стали задавать полушариям вопросы о планах. “Чем вы хотите заниматься, когда окончите колледж?” — спросили они однажды, вначале задав этот вопрос левому (господствующему) полушарию мозга молодого человека. “Я хочу стать чертежником, — ответил тот. — Я учусь на чертежника”.

“Чем вы хотите заниматься, когда... ” — на сей раз слово graduate "окончить колледж" не было произнесено, а только мелькнуло на экране в левой половине поля зрения испытуемого. Левая рука потянулась к буквам из "Скрэббла", и, к изумлению всех (и собственному), пациент выложил: "автогонщиком"

Эти слова были едва ли не самым длинным вербальным сообщением, когда-либо полученным от подчиненного полушария. Следует предположить, что слова эти передавали не понятие, сформулированное господствующим полушарием и "просочившееся" в подчиненное полушарие, а идею последнего, скрытую и от второй половины мозга, и от мира, с которым оно не могло контактировать, пока такая возможность не была ему предоставлена.

Похоже, в черепной коробке каждого из нас сидит бессловесный узник...

Неужели сознание являет собой единый поток только потому, что это сознание лишь господствующего полушария? Возможно, двойственность сознания у пациентов с разделенным мозгом (иногда и у любого из нас) отражает извилистость потока сознания, а не существование двух потоков. Или множества потоков. Возможно, существует даже некая параллельная вселенная бесправных и бессловесных вторых Я. Роджер Сперри, наблюдавший за пациентами с разделенным мозгом, отметил, что "в результате хирургического вмешательства каждый из этих людей приобрел две личности"

Молодцы Вы оба! Осилили до конца. Надеюсь что твоему правому понравилось, а левый как всегда предпочитает что-нибудь более высокое и чувственное...Ну, Вы поняли о чем я ;-)

P.S. Пост составлен в большей мере на основе книги Риты Картер "Как работает мозг"

Некоторые источники:

ARKIN, A.J. The alien hand / In: HALLIGAN, P. W., AND J. C. MARSHALL (EDS.) Method in Madness: Case Studies in Cognitive Neuropsychiatry. Hove, Psychology Press, 1996.

LEIGUARDIA, R., ET AL. Paroxysmal alien hand syndrome II Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 56: 7 (1993), pp. 788-792.

LeDoux, J., WILSON, D. H., AND M. GAZZANIGA A divided mind // Annals of Neurology 2 (1977), pp. 417-421.

SPERRY, R.W. Brain bisection and consciousness / In: Ec- CLES, J. C. (ED.) How the Self Controls Its Brain. New York, Springer, 1966.