MixVik

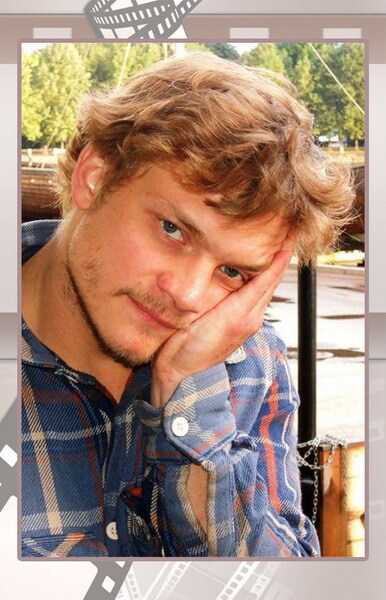

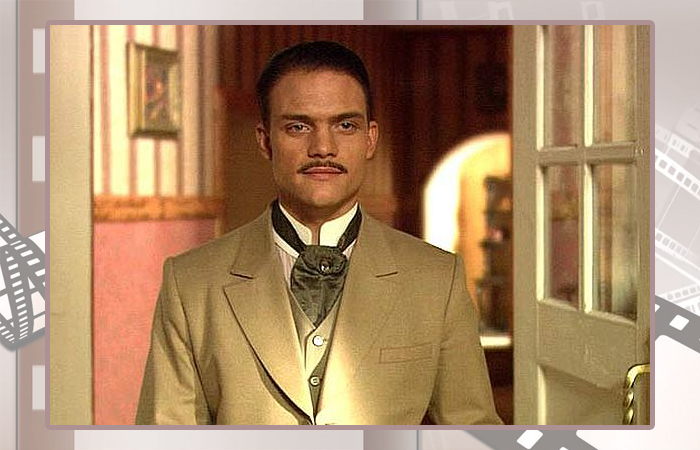

Почему звезда фильма про "Мишку Япончика" был обречён на актёрство, и как профессия помогла ему обрести личное счастье: Евгений Ткачук

Его путь был предопределён с самого рождения и, кажется, не было такой силы, которая могла бы заставить его отказаться от намеченной цели. Даже в ГИТИС он поступил благодаря той страсти, с которой стремился стать студентом театрального. Евгений Ткачук, сыгравший множество ролей в кино, в том числе в «Тихом Доне», «Заградотряде» и «Жизни и приключениях Мишки Япончика», несмотря на плотный съёмочный график, успевает играть на сцене и основал собственный конный театр «ВелесО». Это не мешает ему быть заботливым мужем и отцом, а семейное счастье он обрёл благодаря профессии и социальным сетям.

Он родился в Ашхабаде в 1984 году в очень творческой семье. И актёром он просто не мог не стать, ведь Евгений Ткачук фактически вырос за кулисами. Его отец Валерий Александрович был актёром, служил в Русском драматическом театре в Ашхабаде, на сцену которого маленький Евгений впервые вышел ещё в шестилетнем возрасте. Мама тоже мечтала стать актрисой, она играла в народном театре, но после того, как провалилась в театральный, поступила в мединститут и всю жизнь проработала врачом-физиотерапевтом. После того, как семья переехала из Ашхабада, Валерий Ткачук играл в Сызранском драмтеатре, а позже сам ставил там спектакли. И маленький Евгений тоже играл в этом театре, а в выпускном классе даже руководил театральным кружком в собственной школе.

Правда, его мечта стать актёром могла потерпеть крах, ведь на вступительные экзамены в ГИТИС он почти опоздал, творческие туры уже заканчивались и в приёмной комиссии ему открыто говорили о том, что курс почти набран. Но Евгений Ткачук не сдавался. Он прочёл рассказ, который подготовил, а в финале исполнил танец. Правда, ни в рассказе, ни в танце руководитель курса не увидел ничего такого, что могло бы его впечатлить.

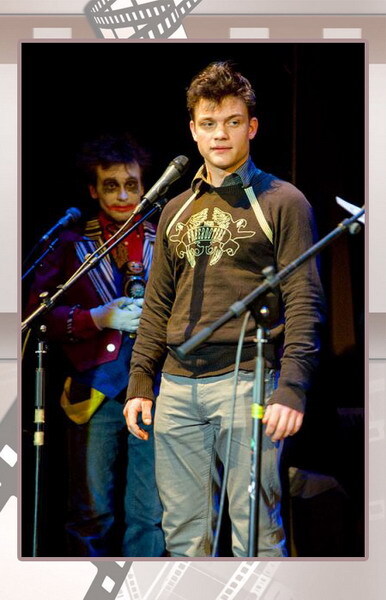

Но вслед за Евгением перед приёмной комиссией абитуриенты показывали танго страсти. И будущий актёр в порыве отчаяния присоединился к дуэту и стал играть роль одной из сторон любовного треугольника. Олег Кудряшов, набиравший курс, порыв оценил и решил дать ему шанс, увидев в нём искру таланта. Евгений впоследствии не разочаровал своего педагога, более того, по окончании института он даже получил премию имени Михаила Царёва за успешное постижение профессии «актёр».

Уже на четвёртом курсе ГИТИСа Евгений Ткачук получил премию газеты «Московский комсомолец» за роль Ипполита в постановке «Федра. Золотой колос». После окончания института Евгений играл Лёшу Шестакова в Театре Наций в постановке «Снегири», дипломном спектакле выпускников. Молодого актёра заметили, но настоящий успех его ждал после работы в спектакле «Шведская спичка» по рассказам Чехова. В Театре Наций он играл Сципиона в «Калигуле» по Камю, Тома Уингфилда в «Стеклянном зверинце» по пьесе Теннесси Уильямса, Парфёна Рогожина в «Идиоте» по Достоевскому.

Помимо Театра Наций, он служил ещё в Московском ТЮЗе, сотрудничал с Театральным центром на Страстном, а в 2016 году исполнил свою давнюю мечту, основал конно-драматический театр «ВелесО», где кони являются полноценными актёрами и играют в спектаклях. Евгений Ткачук сумел создать целое творческое пространство, где проходит множество самых разных мероприятий помимо спектаклей: квесты, творческие чтения, мастер-классы, тренинги и другие события. Теперь в основном актёр играет именно в «ВелесО», он же является его художественным руководителем.

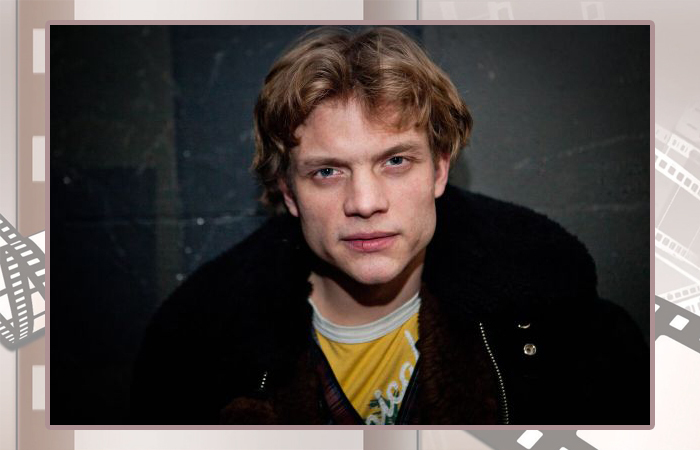

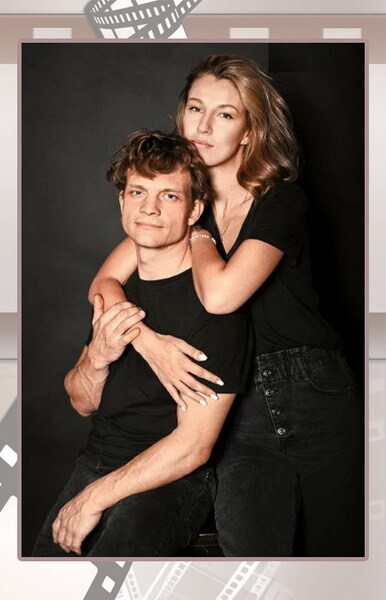

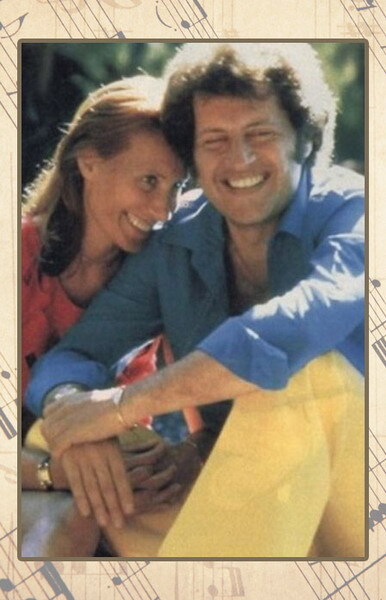

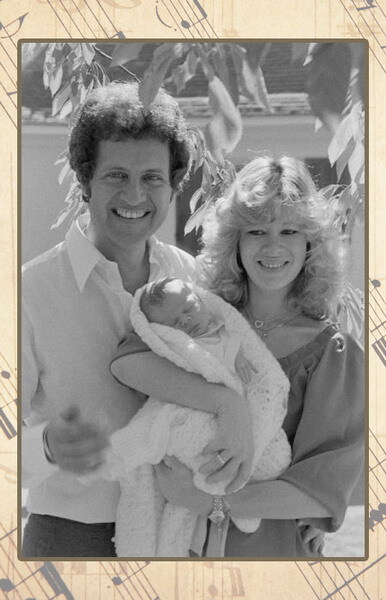

В 2007 году актёр дебютировал в кино, снявшись в фильме «Александра» режиссёра Александра Сокурова. За этим фильмом последовали и другие, а после выхода на экраны сериала «Жизнь и приключения Мишки Япончика» на Евгения Ткачука обрушились популярность и всенародная любовь. Сейчас фильмография актёра насчитывает больше 60 работ в кино и сериалах, в производстве находятся девять проектов с его участием. Кажется, он загружен просто до невозможности, а ведь Евгению Ткачуку важно проводить время и со своей семьёй, с женой Мартой и дочерью Евой, которой в этом году исполнилось 7 лет.

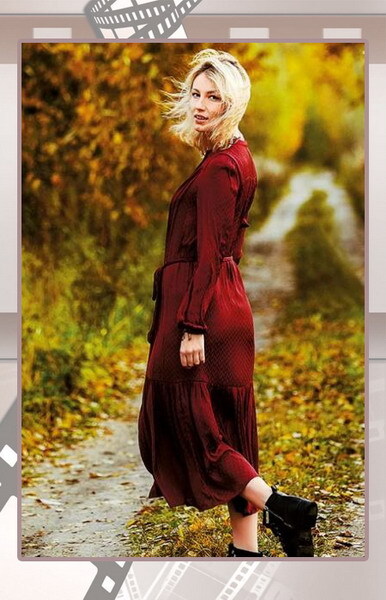

Марта Сорокина, студентка последнего курса журфака, сериал «Жизнь и приключения Мишки Япончика» стала смотреть по совету мамы. Её очень впечатлила игра Евгения Ткачука, и она даже захотела взять у него интервью, для чего и написала ему личное сообщение в одной из социальных сетей. Марта попросила актёра написать ей, когда он будет в Питере, и встретиться по возможности. Евгений отреагировал довольно быстро, правда, в Питер он в то время не собирался, но переписка очень увлекла молодых людей. Они успели выяснить, кто какую музыку любит, какие книги читает.

Спустя полгода Евгений на самом деле оказался в Питере, созвонился с Мартой и... попросил её привезти на встречу зубную щётку и пасту. Он всю ночь провёл с друзьями в поезде за душевными разговорами за накрытым столом, в гостиницу заселяли после 14-00, и привести себя в порядок ему не удалось. Девушка выполнила просьбу, приехала в кафе. Правда, она тоже была далеко не в лучшей своей форме, так как накануне слегка обгорела в солярии. В общем, они сразу друг другу не слишком понравились, но общение захватило обоих, да ещё в кафе, где они сидели, стояла клетка с попугаями-неразлучниками. Евгений счёл это знаком небес.

Во вторую встречу они гуляли в Петергофе и уже тогда поняли, что расставаться им не хочется. Вскоре они уже жили вместе. Сначала Марта перебралась к Евгению в Москву, там родилась их дочь Ева. Евгений пропадал всё время на репетициях, и Марта попросту падала с ног одна с грудным ребёнком. Девушка вернулась вместе с дочерью в Питер, где могла рассчитывать на помощь родственников. А потом и супруг переехал в Северную столицу, тем более что в то время как раз решился вопрос с выделением земли под конный театр.

Евгений Ткачук с дочерью Евой.

Конечно, Евгению Ткачуку приходится уезжать на съёмки и гастроли, он много времени и сил отдаёт своему «ВелесО», но при этом супруги счастливы. Марта стала не только женой, но и лучшим другом Евгения, она взяла на себя функции его агента и личного помощника. Актёр же не представляет, как мог обходиться раньше без жены, она необходима ему теперь, как воздух. Наконец-то он обрёл свое тихое счастье.

Первый брак его распался давно, несмотря на наличие дочери, да и отношения в семье всегда были далеко не самыми лучшими. Евгений Ткачук не любит вспоминать о своем первом браке, лишь однажды в интервью признался: отношения его с женой были очень плохими, и развод в их случае был лишь делом времени. Зато теперь актёр счастлив. У него есть крепкая семья, любимая жена, замечательная дочь. И работа, без которой он не представляет себе жизни.

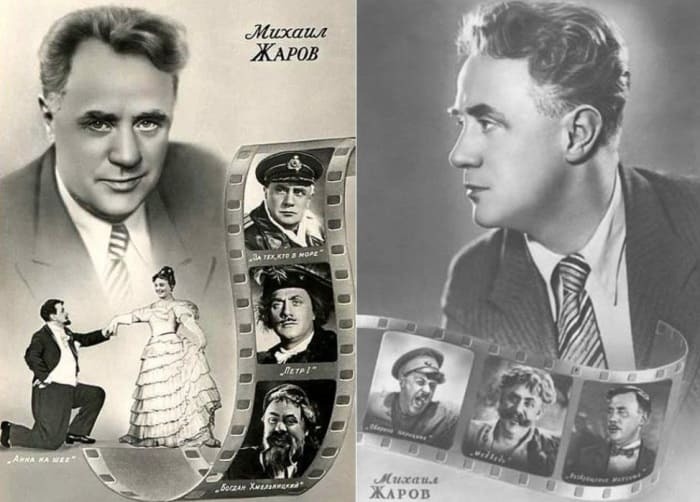

Михаил Жаров. "Свой среди чужих"...

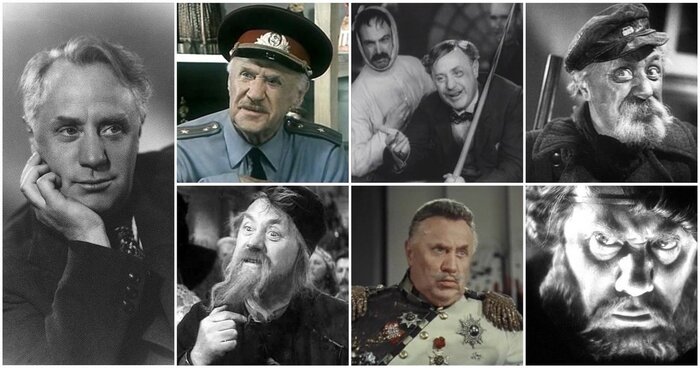

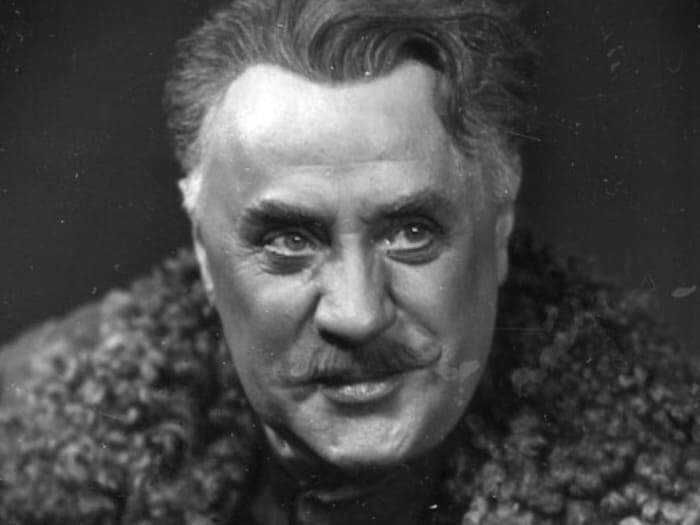

27 октября 1899 г. (123 года назад) родился Михаил Жаров (1899-1981) – советский актёр и режиссёр театра и кино, народный артист СССР.

Воры считали его "своим". Профессиональные бильярдисты были уверены, что Жаров закладывает шары никак не хуже Дымбы из фильма "Возвращение Максима". Многие не сомневались в том, что его самое привычное занятие – "закладывать за воротник". Его наделяли плутоватостью Меньшикова, разгульностью Гаврилы. И уж решительно все были убеждены, что Михаил Жаров такой же ловелас и бретер, как и его Смирнов из знаменитой картины "Медведь".

Мало кого из актеров столь полно и категорично отождествляли с его ролями. И кому интересно, что Жарова никто никогда не видел пьяным, что был он равнодушен к бильярду, не терпел вранья и напора, старомодно ухаживал за избранницами. В общем, прожил не свойственную актеру его калибра жизнь.

1930-м Жарова нашел режиссер Экк, который был знаком с ним еще по театру Мейерхольда. Роль, которую он предложил, показалась актеру обидной. "Почему ты думаешь, что я должен играть Жигана, жулика и убийцу?" – "Потому, что ты не похож на жулика, а тем паче на убийцу", – отвечал Экк.

Смысл этого кажущегося парадокса Жаров осознал вскоре после выхода фильма. Популярность "Путевки в жизнь" была огромной. На студию приходили мешки писем. Иногда популярность жаровского Жигана принимала довольно странные формы. Вдруг где-нибудь в трамвае актер замечал, что на него с подозрением посматривает пожилая дама, на всякий случай сжимая обеими руками свою сумочку. Однажды в гастрономе он почувствовал, что к нему самому кто-то лезет в карман. Обернувшись, увидел худенького мальчишку. "Скорей бы уж делал свое дело да проваливал", – подумал актер, пожалев пацана. Тот наконец неумело вытащил кошелек и скрылся. А на выходе Жарова окликнул какой-то верзила: "Товарищ Жаров, вот ваша трешка. Эта сявка своих не узнает".

Он не терпел, когда о нем писали. Точнее, мечтал о достоверной книге и всякий раз, когда читал написанное, приходил в неистовство.

С Ольгой Андровской в картине «Медведь».

Однажды его доняла девица из многотиражки. Вызванивала Михаила Ивановича месяца два. В конце концов, подкараулила у подъезда на Котельнической, где он жил. Жаров тогда сломал ногу. Из машины его, стокилограммового, вынимали двое ассистентов. Зрелище было: ведут огромного Жарова через вестибюль высотки, девица за ними вприпрыжку на каблуках, задает свои вопросы и в последний момент втискивается в лифт. Видимо, ее настойчивость произвела на Жарова впечатление. Он впустил ее в квартиру. Предупредил: "Только я лягу, а вы спрашивайте". Когда вопросы наконец иссякли, он попросил: "А теперь прочитайте, что вы записали". Вопль Жарова прервал чтение. Девица от страха грохнулась в обморок. Буквально.

Кадр из фильма "Возвращение Максима", 1937.

К нему подбирались всевозможные биографы. Мастера гладкописания, любители чеканных фраз. Он добродушно откликался. Но едва приступали к работе, как он начинал свирепеть, рвал страницы в клочья. "Михаил Иванович, тут же слово в слово так, как вы говорили!" – "Это неправда, ничего такого я не говорил! Не мог говорить! Это – не я". – "У меня есть магнитофонная запись". – "Плевать на запись!" – "Давайте послушаем", – предлагал корреспондент. – "Ставь..." Слушая, Жаров мрачнел, наливаясь малиновой кровью. Вроде бы все было так, слово в слово. Но какая-то неуловимая грань отделяла написанное от его самого.

Жаров не слышал СОБСТВЕННОГО голоса. Не узнавал себя. И однажды решил написать сам. Ровесник ушедшего века, он написал в своей книге о первых впечатлениях.

Отец работал печатником в типографии Бахмана. Устроил сына наборщиком. Вместе ходили в ближайший трактир. Перед получкой брали "щи с малым мясом", а в первые дни после – "щи с мясом большим". Отец обожал малярничать – красил все подряд: стулья, столы, заборы.

Кадр из фильма "Возвращение Максима", 1937.

Первый синематограф на Самотеке. Жаровы жили по соседству, в Лиховом переулке. До переезда в Москву мать была совершенно безграмотной. Читать она выучилась по столичным вывескам. Когда ее вызывали в школу, она уже знала, что скажут учителя: "Миша опять строил всем рожи..." Классическое начало для лицедея. Он никогда не боялся быть смешным. Свойство, присущее только сильным.

Уже в 15 лет Жаров работал статистом в театре Зимина. Тогда-то впервые снялся в кино. Это был кинематографический вариант оперы Римского-Корсакова "Псковитянка" с Шаляпиным в роли Ивана Грозного. Узнать Жарова в одном из опричников царя почти невозможно. Это и был его дебют в кино. 1915 год. А спустя четверть века он сыграет Малюту Скуратова у Эйзенштейна.

Кадр из фильма "Возвращение Максима", 1937.

Худой, длинный, с тонкой шеей – ничто в нем еще не напоминало того Жарова, в которого через полтора десятка лет, после "Путевки в жизнь", влюбится вся страна. Разве только улыбка. Знаменитая жаровская улыбка, превращавшая любого собеседника в доверчивого слушателя. Он обладал свойством легко и незаметно становиться своим в любой компании. В любом режиссерском раскладе ему находилось место. Жаров покорял своим универсализмом, способностью вытянуть любой эпизод. У Мейерхольда он и играл в основном эпизоды. В частности, мадам Брандыхлыстову в "Смерти Тарелкина". По ходу сцены эта дама активно кокетничает с полицейским. Жаровское кокетство было настолько откровенным, что даже сам Мастер заметил ему после одного из спектаклей: "Кокетничай с Охлопковым немножко поскромней!"

В то время у Мейерхольда собралось созвездие молодых талантов – Бабанова, Райх, Гарин, Охлопков, Ильинский. Позднее, уже работая в Малом театре, Жаров частенько схлестывался с Ильинским на спектаклях. "Пережимаешь, пережимаешь", – говорил Михаил Иванович. И тут же слышал в ответ: "Ты не дожал, вот мне и пережимать пришлось". Так они и ворчали друг на друга – два великих комика, по-разному понимавшие смешное. Но закулисных маневров старались избегать. Жарова от этого надежно охраняли природный темперамент, взрывчатость.

Кадр из фильма "Воздушный извозчик", 1943.

Елизавета Жарова, дочь: "По поводу характера: у него ведь щитовидка была. Мгновенная возбудимость. Спорить с ним было абсолютно невозможно. Взрывной, но отходчивый. Накричит, нашумит и тут же ходит тихим мышиком, хочет всех приласкать, что-то приятное сделать. Больше всего его заводило вранье, непорядочность. Почему он в партию вступил? Чтобы помогать людям в театре, потому что тогда многие вопросы решались только на партсобраниях, а вмешаться он не мог. И вступив, он сделал очень много".

Есть люди, которые становятся красивыми с возрастом. Кому-то для этого приходится ждать старости (уверяют, что красота в старости – признак душевной гармонии). Жаров был великолепен, когда подошел к своему пятидесятилетию.

Михаил Жаров и Людмила Целиковская.

Это был период разрыва с Целиковской. Он тяжело переживал ее уход. Нервные приступы, бессонница, сердце, все было плохо. Дирекция Малого театра решила отправить его в истринский санаторий. "Столоваться" его посадили к известным врачам Гельштейнам, отдыхавшим в Истре с дочерью Маечкой, которой тогда исполнилось восемнадцать. Не обратить на нее внимание было трудно. Через неделю Мая уехала на переэкзаменовку в город. В тот день она записала в своем дневнике: "Что мне делать? Я влюбилась в старого, некрасивого артиста Жарова..."

Она была уверена, что "старый, некрасивый артист" не обратил на нее никакого внимания. Несколько суток она прорыдала, потом бросила все свои переэкзаменовки и вернулась в санаторий. Катания на лодках и пикники возобновились. Во время одной из прогулок Жаров рухнул перед ней на колени и заплакал: "Я знаю, что не должен вам это говорить, но я вас безумно люблю..." После этого заплакала и Мая". А через месяц после "истринских рыданий" Михаил Иванович сделал ей предложение.

Родители были в ужасе. Как подавляющее большинство зрителей, они считали Жарова человеком пьющим и ненадежным. "Не волнуйся, – сказал Мае Михаил Иванович, – дальше мое дело". И, как в старину, пошел просить у родителей руки дочери. Проговорили они часов шесть. После этого до конца жизни они считали Жарова самым порядочным человеком, встретившимся на их пути. Было это в 1950 году. А через пару лет "вождю народов" потребовалось организовать "дело врачей". Гельштейны были арестованы в числе первых. Вот тогда-то, единственный раз, Жаров и пробился на прием в Кремль. Родителей выпустили через несколько месяцев.

Они прожили вместе тридцать лет. Ровно такой же была между ними разница в возрасте. Однажды в дневнике Мая записала, что посвятит Жарову свою жизнь. И обещание сдержала с избытком. Темпераментный, взрывчатый, случалось, он ее безумно ревновал. Она ушла из института, где училась на художественного редактора. Научилась шить и вязать. По утрам обзванивала подруг, узнавая новые кулинарные рецепты. Ездила с ним на гастроли. Договаривалась о встречах, записывала, как секретарь, звонки. Сидела на всех его концертах.

К слову, о концертах. Жаров был, вероятно, единственным актером, не бравшим за них деньги (во всяком случае, долгое время). Считалось, что он баснословно богат. А ему не хотелось разрушать этого мифа. Но когда зашла речь о покупке дачи, выяснилось, что приобрести ее Михаил Иванович может только с помощью родителей жены. Они и купили в Валентиновке финский домик с двадцатью сотками, где Жаровы проводили почти все лето.

Есть люди, обладающие врожденным талантом жить. Все свои нереализованные дарования они спокойно и без надрыва перегруппировывают ради близких людей.

Мая обладала этим даром в полной мере. Она сделала для Жарова то, чего не могла сделать до нее ни одна женщина, – дом. В этом доме он мог чувствовать себя помолодевшим Фальстафом, особенно когда родились две его обожаемые дочери – Аня и Лиза.

Елизавета Жарова, дочь: "Он поздно ложился, рано вставал. До вечера смотрел телевизор. Любимые передачи – "В мире животных" и "Клуб кинопутешествий". Иногда кричал: "Девы (это мы с сестрой. – Е.Ж.)! Принесите-ка мне бутербродик с колбасочкой и чайку с молочком". И так каждые полчаса. У него была огромная кружка, в которую летело семь-восемь ложек песка.

Любил водочку, делал ее сам – на чесноке, с перчиком, так, чтобы до носа продирало. Мог выпить рюмки две-три, не больше. И еще делал настойку на перепонках грецких орехов. Ну и коньяк любил. Вино не позволяла язва.

К маме часто приходили подруги – он всегда был очень терпелив. Посидит минут пять, пойдет: Маечка, я прилягу. Из командировок писал ей трогательные письма. И так до последних дней. Он ее боготворил. Я не могу это ни с чем сравнить. Мама была само спокойствие. Никогда на него не давила. Он постоянно советовался с ней. Для меня родители навсегда остались примером семьи, примером отношений между мужчиной и женщиной.

Папа всегда боялся за нас. Мама не работала, он переживал из-за того, что оставит семью неустроенной, что все пропадут без него. Соглашался в кино на то, что предлагали. Концерты давал на износ. Считал нас совершенно беспомощными. Да это так и было. С ним все было легко и замечательно. А после его смерти вдруг выяснилось, что все отвратительно и кругом – сплошное хамство.

Помню, устраивали поминки, и я пошла в гастроном, где папа брал заказы. Стоит такая крепенькая продавщица и с кем-то шушукается. Подошла моя очередь, и она мне очень спокойно говорит: "Жаров здесь заказы не берет, с тех пор как умер". Это было на девятый день после его смерти".

Болел Жаров в последнее время часто и тяжело. Говорил, что у него рак. Похудел так, что все пиджаки повисли. Звезду Героя Социалистического Труда к восьмидесятилетию ему вручали уже дома. Приехал кто-то из правительства. Мая накрыла на кухне, по-семейному. Жаров довольно сдержанно реагировал на это событие.

Потом он попал в больницу. Диагноз – аневризм аорты. Был уверен, что скоро выйдет, заказывал журналы, книги. Но лучше не становилось. Аневризм аорты загадочным образом перешел в жуткие боли в боку. Каким образом врачи ухитрились пропустить банальный аппендицит – отдельная тема. Умер Жаров от перитонита.

Его я помню по многим фильмам, но запомнился он мне по фильму "И снова Анискин"...

Иногда, когда идет этот фильм, не позволяю никому переключать каналы.

В советских городах снимали фильмы о Западе так, что никто и не догадывался...

Во времена СССР добиться заграничной командировки было очень сложно. Это, соответственно, относилось и к работникам кино. Потому, снимая фильмы про заграницу, создатели фильмов чаще всего искали подходящие места на территории страны советов. И это им неплохо удавалось! Читайте в материале, как советские города стали зарубежными на время съемок фильмов, которые сегодня относятся к классике советского кино.

Стамбул в «Бриллиантовой руке» снимали в Баку.

В 1969 году вышел фильм «Бриллиантовая рука», который мгновенно стал популярным. Некоторые события фильма происходили в Стамбуле. Но так как разрешения на поездку в Турцию съемочная группа не получила, пришлось заменить Стамбул на Баку. Надо сказать, что получилось это очень даже хорошо.

Фильм снимали в Азербайджанской Республике, в старинном квартале Ичери-Шехер, среди исторических достопримечательностей. Использовались такие объекты как Джума-мечеть, Дворец Ширваншахов, Девичья башня, в которых для полной иллюзии были развешаны вывески на самых разных языках, например, на фарси, не имеющем ни малейшего отношения к Стамбулу. Все эти ухищрения создали иллюзию того, что главные герои действительно находятся в заграничной поездке, что именно по Стамбулу прогуливается незадачливый Семен Семеныч со своим жуликоватым другом. «Руссо-туристо» так органично смотрелись в кадре, что зрители верили: вот она, заграница!

Еще один знаменитый фильм, шпионская драма «Семнадцать мгновений весны», вышел на экраны в 1973 году. Зрители с замиранием сердца следили за приключениями смелого советского разведчика, который был внедрен в эшелоны власти нацистской Германии. Часть фильма была снята в ГДР. Однако роль улицы Блюменштрассе в Берне сыграла улица Яуниела, которая находится в Риге. Это известная актриса. В фильме про Шерлока Холмса и доктора Ватсона она изображала знаменитую Бейкер стрит.

Использовали в фильме про разведчика и виды Москвы. Например, в эпизодах мелькают: усадьба Архангельское-Тюриково и Салтыковых — Чертковых, Рижский вокзал,особняк Соловьева.

Клуб «Багатель» разместился в особняке Кшесинской, а Каунас стал городком Сент Лу.

Архитектурный облик Санкт-Петербурга, который в советские времена назывался Ленинградом, очень изыскан, именно потому этот город называют самым европейским российским городом. Именно поэтому он был выбран на роль Лондона при во время съемок фильма «Приключения Шерлока Холмса». К примеру, знаменитый карточный клуб «Багатель» (именно там доктор Ватсон становится свидетелем ужасной ссоры между сэром Рональдом Адером и полковником Мораном) расположился в особняке Матильды Кшесинской, которая в свое время была примой Мариинского театра и тайной возлюбленной императора Николая II.

Серия «Кровавая надпись» рассказывает о драме, произошедшей в заброшенном лондонском доме. Для этой цели была выбрана дача княгини Е. П. Салтыковой. Сегодня этот старинный особняк, который является объектом исторического и культурного наследия федерального значения, смотрится роскошно и богато. А во время съемок его состояние было удручающим. Киногруппа работала и снаружи, и внутри дачи, а интерьер усилиями декораторов был превращен в съемочный павильон.

Для экранизации детектива Агаты Кристи «Тайна черных дроздов» (1983) нужны были натурные съемки. В Лондон смоги поехать только три человека — режиссер, оператор и его ассистент. Им удалось снять некоторые планы этого красивого города, обозначив место действия. А вот актеры приехали в Эстонию, в Таллин, где и продолжилась работа над картиной. Киногруппа расположилась в усадьбе Вазалемма. Она была построена в далеком 18 веке и напоминала английский рыцарский замок. Этот стиль великолепно вписался в сюжет, созданный великой мастерицей детективов, Кристи.

Не отставала и Литва с ее курортным городом Каунасом. В нем снимали события, происходящие в южном курортном городке Сент Лу. Именно в него приезжал знаменитый сыщик Эркюль Пуаро из фильма по еще одному известному роману Агаты Кристи «Загадка Эндхауза» (1989 год). Для съемок фильма прекрасно подошло Каунасское водохранилище, там происходили все сцены на побережье Корнуолла. Стилизация режиссера (Вадим Дербенев) в фильме была очень удачной, начиная от места съемок и заканчивая костюмами и деталями интерьера.

Санта-Каролина – Коктебель, где появился человек с бульвара Капуцинов.

Фильм «Человек с бульвара Капуцинов» снимали в Коктебеле.

Когда снимали замечательную комедию «Человека с бульвара Капуцинов» (1987), нужно было изобразить захолустный городок Санта-Каролина, что на Диком Западе. Поехать для этого в США было в то время просто невозможно. Поэтому решили использовать советский Крым. Его природа чем-то напоминала американские прерии, а пейзажи были такими разнообразными, что позволяли очень выгодно комбинировать материал.

Киногруппа работала на побережье Тихой бухты под живописным Коктебелем и в окрестностях Белой скалы, под Белогорском. Тут происходили знаменитые погони индейцев, тут же бандиты нападали на дилижанс мастера Феста, а также прогуливались главные герои.

Сам городок Санта-Каролина был «построен» в Тихой бухте Коктебеля. Это были простые макеты фасадов из дерева, без «внутренностей». Конструкции были очень легкими, и когда однажды налетел сильный ветер, они просто начали падать. Для укрепления декораций были задействованы силы всего каскадерского состава.

Старания киногруппы были оценены по достоинству: на кинофестивале «Золотой Дюк-87» комедия удостоилась специального приза жюри за самое достоверное изображение Дикого Запада.

"Трактир на Пятницкой": реальная история и факты о съемке

К началу съемок фильма "Трактир на Пятницкой" (1977) режиссеру Александру Файнциммеру исполнилось 72 года. Он любил и умел работать в разных жанрах, и был настоящей легендой благодаря кинолентам "Котовский", "Овод", "Константин Заслонов", "Девушка с гитарой".

В 1975 году вышла его картина "Без права на ошибку", снятая на стыке острой социальной драмы и детектива. На этот раз его привлекла повесть Николая Леонова, из которой должен был получиться приключенческий детектив.

Повесть называлась "Ждите моего звонка". В ней рассказывалось о работе советской милиции в годы НЭПа. Сам писатель Николай Леонов – в прошлом оперативник. Он пришел в московский уголовный розыск в 1950-х, но застал сотрудников, которые не понаслышке знали о преступности начала 1920-х. Конечно, события повести – результат фантазии автора, но в их основе лежат вполне реальные типажи и обстоятельства тех лет.

Николай Леонов выступил сценаристом картины, и после ее успеха изменил название повести. С 1977 года она известна читателям как "Трактир на Пятницкой".

Во время подготовки к съемкам первоначальный сюжет несколько изменился. Фильм отличается от повести более яркой детективной интригой – до последнего момента неизвестен агент МУРа в банде.

Претерпели изменения и некоторые персонажи. К примеру, Цыган (Николай Еременко) в литературной версии показан, как более целеустремленный и ярый противник Советской власти, чем в фильме.

В повести хозяином трактира был мужчина, бывший агент царской охранки. Роль переписали под Тамару Семину. Она пришла пробоваться на роль певички, но так ярко себя показала, что оператор воскликнул: "Да это главарь банды!" Остальные его поддержали.

Эпоха НЭПа допустила коммерцию в советскую экономику, поэтому в те годы появилось немало увеселительных и питейных заведений, которые становились центром притяжения криминальных элементов. Трактир на Пятницкой действительно существовал и располагался в конце улицы, но в 1932 году был снесен. На его месте были построены дома Рабочего кооперативного товарищества.

Для съемок трактира нашли здание на улице Большая Ордынка. Дом построен в 1890-х годах и находится на территории Малоярославецкого Никольского монастыря. Для съемки сцен внутри трактира создали декорации в павильоне "Мосфильма".

Эпизоды у торговых рядов, где орудовал профессиональный карманник Пашка-Америка, снимали в городе Ростов, Ярославской области.

Пашка-Америка – персонаж, имеющий конкретный исторический прототип. Бандит с такой кличкой был одним из самых опасных московских грабителей 1940-х годов. Его настоящее имя – Павел Андреев. Он отличался чрезвычайной жестокостью и пристрастием к модной одежде. В 1949 году преступник был арестован и приговорен к 25 годам заключения. Авторы фильма сменили экранному Пашке-Америке и нрав, и судьбу. Обаятельного и добросердечного карманника сыграл тогда еще начинающий Александр Галибин.

А в случае с бандитом по кличке Серый, добросердечность оказалась не у дел. Первоначально на эту роль назначили Льва Дурова, но потом поняли, что бандиту в его исполнении не хватает жесткости. Константин Григорьев к тому времени создал образ начальника контрразведки Федотова в "Рабе любви", и его отрицательная харизма пришлась кстати.

Двух Михаилов (Француза и Цыгана) сыграли Лев Прыгунов и Николай Еременко. Оба уже были известными актерами и признанными красавцами советского кино. Хотя на роль Цыгана режиссер планировал пригласить Михаила Боярского, но его кандидатуру отверг Николай Сизов, тогдашний генеральный директор "Мосфильма".

Актерский состав картины оказался великолепным. Кроме уже упомянутых исполнителей в значимых ролях снялись: Геннадий Корольков, Виктор Перевалов, Марина Дюжева, Глеб Стриженов, Юрий Назаров, Игорь Васильев, Владимир Дружников, Виктор Косых, Юрий Волков, Лариса Еремина.

По итогам 1978 года картина заняла 5-е место в прокате, в кинотеатрах ее увидели 54,1 млн советских зрителей.

История «Злого татарина» Сергея Шакурова...

Сергея Шакурова многие, кто с ним сталкивался в работе, называют перфекционистом с трудным характером и чересчур завышенными требованиями к себе. Однако это ничуть не умаляет его таланта и не помешало 80-летнему артисту сняться в более ста кинопроектах. И это при том, что он не раз отказывался от съемок в картинах, которые ему были не по душе, даже если это работы именитых режиссеров. Сергей Каюмович очень закрытый человек, он крайне редко дает интервью. Лишь его семья знает, какой он есть в действительности. Почему его немного опасаются коллеги? Из-за чего после утверждения на главные роли в «Зимней вишне» и «Земле Санникова» артист отказался в них участвовать? Об этом и многом другом - далее в материале.

Сергей Каюмович Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве в семье татарина и русской. Так как Сергей появился на свет в годы войны, его детство было не из легких. Он с малых лет знал, что такое недоедать и бояться взрывов. По словам артиста, детские годы врезались ему в память навсегда. Отец редко появлялся дома. Он ездил на охоту, чтобы потом продать шкуры зверей.

Мама тоже постоянно была на работе, поэтому Сергей, который был четвертым в семье, находился под присмотром старших сестер и братьев. К слову, даже когда в школу вызывали родителей, то на собрание отправлялись либо брат, либо сестра. С малых лет Сергей рос самостоятельным, но задиристым мальчиком, он был частым участником в уличных потасовках.

Учеба давалась будущей звезде экрана нелегко, так как он практически все свое время и внимание уделял спорту и театру. Десятилетнего Сережу записали в секцию по акробатике. Причем в будущем он даже стал мастером спорта и чемпионом Москвы. Ему не единожды предлагали работать в цирке, но юноша всякий раз отказывался, так как его мечты были о другой сцене.

Еще в седьмом классе юноша начал посещать драмкружок, и вскоре он понял, что это и есть дело его жизни. Из-за плохих отметок и прогулов Шакуров оставался на второй год и пару раз менял школы. В конце концов он так и не получил аттестат об окончании школы. Но это никак не помешало ему попасть в театральную школу-студию при Детском театре.

После завершения обучения актер попал в театр на Малой Бронной. В 1964 году у него состоялся дебют на профессиональной сцене. А спустя два года началась его кинематографическая карьера, когда он снялся в кинофильме «Я солдат, мама», где Шакурову досталась роль солдата Пеганова. Спустя год у него уже было два проекта, причем главные роли.

Картина Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974) принесла Шакурову настоящую славу.

Истинная популярность пришла к нему чуть позже, после главной роли в работе Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974). Именно после этой роли Шакуров узнал, что такое настоящая слава. За годы съемок у актера было много ярких работ. Однако их могло бы быть намного больше, если бы не сложный характер Сергея Каюмовича. Впрочем, на его счету и так много достойных и ярких ролей. К тому же Шакуров и сейчас активно снимается в кино и сериалах, радуя зрителей своим бесспорным талантом.

В 1972 году, когда Шакуров еще не был популярным актером, ему предложили роль в знаменитом кинофильме «Земля Санникова». Съемками руководили два начинающих режиссера. В процессе работы, из-за отсутствия у них опыта, зачастую была какая-то суматоха, стычки между съемочной группой и актерами.

Нервозность и напряженность на съемочной площадке привели к смене исполнителей ключевых ролей в картине. Когда стычки и ругань стали сильнее и вошли в привычку, актеры пришли к руководителям киностудии, просить замены двух неопытных кинорежиссеров на одного профессионала. Но руководство не пошло на поводу у актеров-бунтарей, среди которых был Дворжецкий, Даль и Шакуров. Последний, к слову, и был зачинщиком «бунта».

С экс-коллегами по фильму «Земля Санникова», Владиславом Дворжецким (фото слева) и Олегом Далем (фото справа), Шакуров перестал общаться навсегда.

После отказа замены режиссерского состава актеры сдались и продолжили сниматься, как ни в чем не бывало. Все, кроме Шакурова. Он пошел в этой истории до конца и по итогу покинул съемки, отказавшись работать с режиссерами-дилетантами. Тогда его место занял актер Юрий Назаров. Но Шакурова печалил не уход из проекта, а то, что его коллеги-соратники сдались и смирились. С этого момента он перестал даже общаться с ними, вычеркнув их из своей жизни навсегда. По его словам, Влад и Олег его предали, согласившись дальше плясать под дудку непрофессионалов. А он не мог пойти против своей совести и гордости, поэтому и покинул съемки.

Похожая ситуация произошла и на съемках известного кинофильма «Зимняя вишня», где Сергей Каюмович должен был сыграть главную роль. С ним даже успели снять несколько сцен, но вдруг Шакуров объявил что не собирается больше участвовать в этом проекте. Оказалось, что его кинопартнершей поначалу была Наталья Андрейченко, которая великолепно показала себя на пробах. Но по каким-то причинам актриса не пришла на площадку в первый же съемочный день, что взбесило режиссера, и он мгновенно нашел ей замену - Елену Сафонову.

По мнению Шакурова, Елена Сафонова (слева) не смогла заменить в «Зимней вишне» Наталью Андрейченко (справа).

Новая партнерша не пришлась по душе Шакурову. По его мнению, Андрейченко была более яркая и темпераментная, чего он не мог сказать о Сафоновой. Помимо этого, его возмутило, что новая актриса не смогла заплакать в одной из сцен. Тогда актер решил, что не собирается принимать участие в этой ленте, собрал вещи и уехал со съемочной площадки.

Сейчас за плечами 80-летнего актера более ста блестяще сыгранных киноролей, множество работ в озвучивании и на театральных подмостках. Его востребованность неудивительна, ведь Шакуров - профессионал в своем деле. И пусть не каждый может совладать с трудным характером этого артиста, многие кинорежиссеры и актеры мечтают с ним поработать. Стоит отметить, что в актерской среде Шакуров прослыл как один из самых сложных, бескомпромиссных и принципиальных личностей.

Впрочем, актер прекрасно знает, что о нем говорят его коллеги. И он признается, что его требовательность и конфликтность часто не дает ему самому покоя. Он прекрасно знает, что многие коллеги называют его за спиной «Злым татарином». Однако стоит отметить, что Сергей Каюмович не ищет конфликтов на пустом месте, а просто требовательно относится к профессионализму в актерской среде. К примеру, бывали случаи, когда он просил актрису или актера покинуть спектакль, если они постоянно опаздывали на репетиции.

В одном из редких его интервью Шакуров откровенно сказал, что ничего не может поделать со своим взрывным характером, грубостью, а иногда и жестокостью. Ему трудно промолчать, если его что-то не устраивает. А с его придирчивостью к себе и окружающим такое происходит довольно часто.

На фото слева - кадр из сериала «Великая» (2015), справа - «Молодежка» (2018).

Однако самые сложные конфликты у Сергея Каюмовича происходят с самим собой, ведь больше всего он требует именно от себя. Неудивительно, что он постоянно менял театры и был женат три раза. Ему трудно дается общение с его детьми. Он никак не может найти общий язык с ними, что причиняет ему душевную боль. Шакуров довольно часто ругает сам себя за то, что живет не так, как нужно.

Также он часто спорит сам с собой: одна его часть на протяжении многих лет твердит, что нужно служить в театре, а вторая - сниматься в кино, ведь он не сможет годами репетировать один и тот же спектакль в четырех стенах. С другой стороны, в кино он не хочет повторяться, ведь он уже сыграл практически все, кроме комедийных образов. Такие мысли постоянно тревожат актера и не дают ему покоя.

К тому же Шакуров крайне щепетилен в выборе проектов. Если ему не нравится сценарий, то он откажется от съемок, несмотря ни на какие уговоры известных режиссеров. А вот если сценарий запал в душу, то он готов идти на любые жертвы, например, освоить новое или трудное для него ремесло или же часами сидеть в гримерке для создания его персонажа. Вообще, по признанию актера, по-настоящему он гордится лишь половиной своих ролей. Впрочем, возможно, из-за чрезмерной требовательности к себе игра Шакурова и приносит зрителям такое удовольствие, а кинофильмы с его участием уже сейчас являются классикой.

О своей личной жизни артист старается не распространяться, так как считает, что представители прессы мешают счастью и творческому развитию. Также Шакуров не признает никакие соцсети, поэтому нигде не зарегистрирован. У актера было три официальных брака. Сейчас он счастлив со своей третьей избранницей, театральным продюсером Екатериной Бабаловой.

Актер с супругой Екатериной и сыном Маратом (фото справа).

Супруга младше актера на 28 лет, по национальности она армянка. В 2004 году у пары родился сын Марат, с которым Сергей Каюмович проводит много времени. Актер старается не потерять с ним нить общения, чтобы не возникло проблем, как с его старшими детьми. Сергей и Марат вместе занимаются спортом, ходят в бассейн и поют. Возможно, с возрастом отношение к детям у людей меняется, особенно у мужчин.

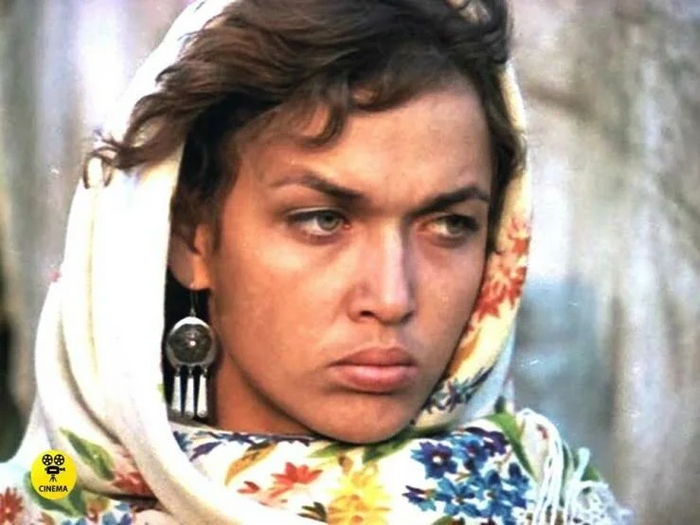

Матлюба Алимова – яркая цыганка нашего кино, которая не имеет отношения к этой национальности

В 70-80-х годах от её взгляда с экрана замирали многие мужчины. И не только с экрана. В своей жизни Матлюба Алимова тоже купалась в мужском внимании и любви.

Самая яркая цыганка нашего киноэкрана родилась в семье узбека и русской в Андижане в 1954 году. В школе пользовалась особым вниманием узбекских мальчишек, так как имела "европейскую внешность". Она чувствовала себя белой вороной и мечтала побыстрее уехать из дома. Поэтому после окончания школы сразу отправилась в Москву.

"Возвращение Будулая" (1985).

К тому времени она несколько лет занималась в школьной театральной студии, поэтому уже определилась со своей будущей профессией.

Во ВГИК поступила с первой попытки, а на втором курсе вышла замуж за своего однокашника, студента режиссёрского факультета.

Но брак продлился лишь три года, так как муж ревновал супругу не только к другим мужчинам, но и к славе. Дело в том, что Алимова ещё в студенческие годы стала известной, снявшись в нескольких популярных фильмах. В том числе с Владимиров Высоцким в знаменитой картине «Маленькие трагедии». А фильм «Цыган», в котором она сыграла яркую роль цыганки в паре с Кларой Лучко, принёс ей уже всесоюзную известность.

"Цыган" (1979).

Потом были прекрасные роли в таких фильмах, как «Сегодня и всегда», «Сказка о Звёздном мальчике», «Возвращение Будулая», «Маленький человек в большой войне», «Дикое поле» и другие.

Так сложилось, что после студенческой роли в фильме «Цыган» за актрисой на многие годы закрепилось амплуа красивой цыганки, хотя к этой национальности она никакого отношения не имела. Но после ярких ролей даже цыгане считали её своей.

В 90-е, когда актёрской работы не стало, Матлюба не опустила руки. После развала СССР в Москве она превратилась в иностранку. Сначала жила у родственников, потом ушла в православный монастырь, где приобрела новую специальность - реставратора тканей и вышивки.

В нулевых, когда кинопроизводство в России вновь возродилось, вспомнили и про Матлюбу Алимову.

"Судмедэксперты" (2010).

Но актриса соглашалась не на все роли. Именно поэтому в новом российском кино у Матлюбы не так много работ.

Матлюба Алимова в передаче "Наедине со всеми".

Сегодня 68-летняя Матлюба Алимова живёт в Москве как обычная пенсионерка. Так сложилась жизнь, что у актрисы нет мужа и детей. Иногда она снимается в фильмах и сериалах. Бывает, что принимает участие в телепрограммах.

Недавно в интервью она сказала, что, несмотря на своё одиночество, она считает свою жизнь счастливой и интересной. А ещё она строит планы на будущее. В том числе и в личной жизни.

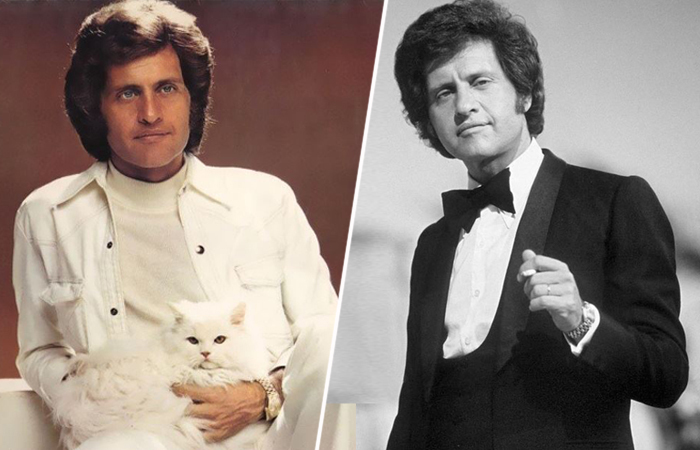

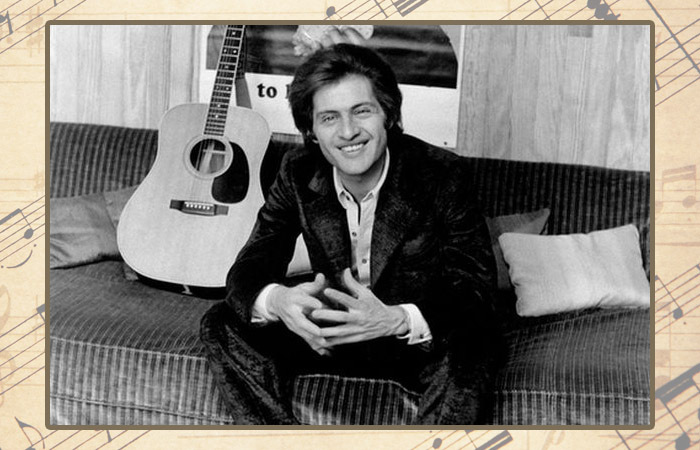

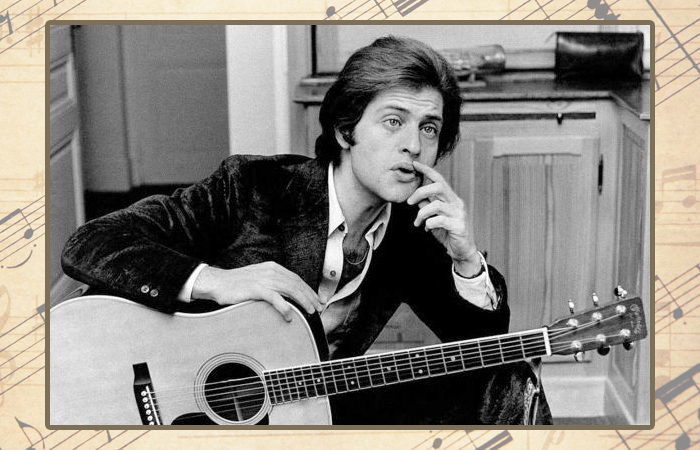

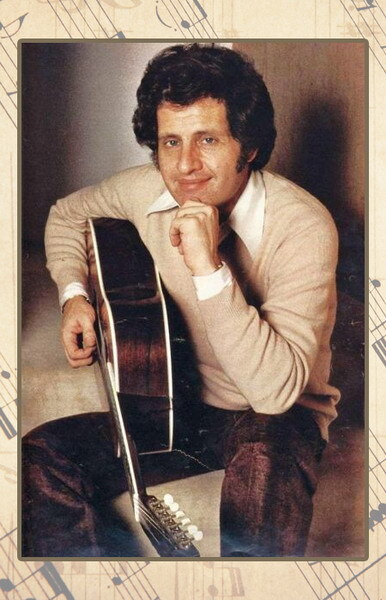

Французский американец Джо Дассен...

Его лиричные песни слушают по всему миру до сих пор, хотя с момента ухода Джо Дассена прошло уже больше 40 лет. Его называли главным человеком французской эстрады и часто даже не догадывались о том, что на самом деле певец был американцем с украинскими, польскими и еврейскими корнями. Исполнитель успел выпустить 13 своих альбомов, а количество исполненных им песен – около 1000. Американцу Джо Дассену удалось стать настоящим символом Франции и любимцем миллионов людей во всём мире. К сожалению, всё это не прибавило ему счастья и не продлило годы его жизни.

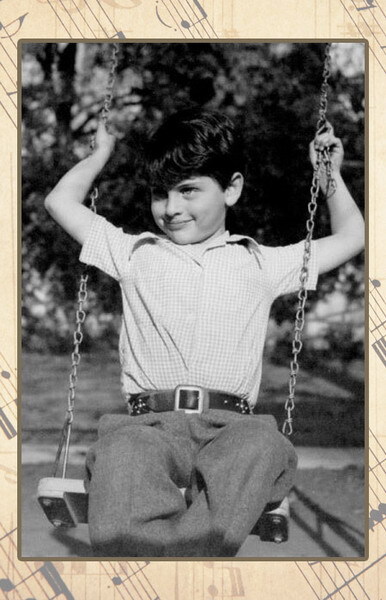

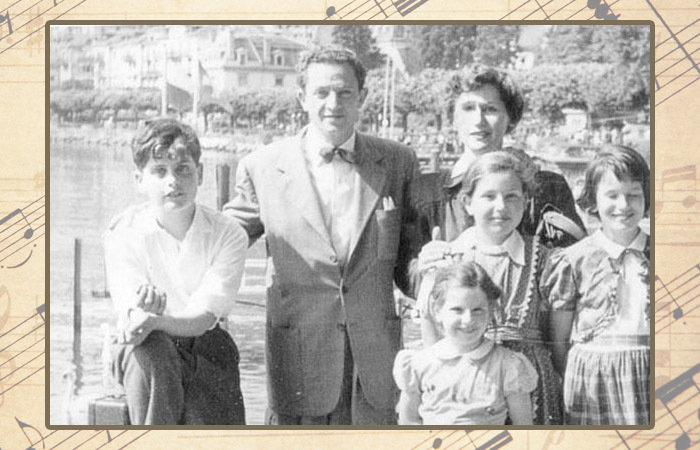

Джо Дассен в детстве.

Отцом Джо Дассена был известный режиссёр, обладатель приза Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру фильма «Мужские разборки», который считается одним из первых фильмов-ограблений. В крови Жюля Дассена текла еврейская, украинская и польская кровь, его жена скрипачка Беатрис Лорен тоже была еврейкой, но австрийского происхождения. Познакомились родители будущей звезды в еврейском летнем лагере для молодёжи, поженились в 1933 году, а спустя пять лет на свет появился их первенец – сын Джо.

Джо Дассен с родителями и сестрами.

Глава семьи занимался своей карьерой в Голливуде и довольно быстро смог хорошо зарекомендовать себя в кинематографических кругах. Джо было всего два года, когда семья перебралась из Нью-Йорка в Лом-Анджелес, где перед Жюлем Дассеном открывались широкие перспективы. В семье впоследствии родились ещё две дочери, а Джо чувствовал свою ответственность за сестёр и трогательно заботился о них. Семья вовсе не бедствовала, но маленький Джо всё равно стремился обзавестись собственными деньгами, поэтому довольно рано начал подрабатывать. Главной же страстью будущего певца были книги, поэтому на собственные деньги он приобрёл полное собрание Британской энциклопедии.

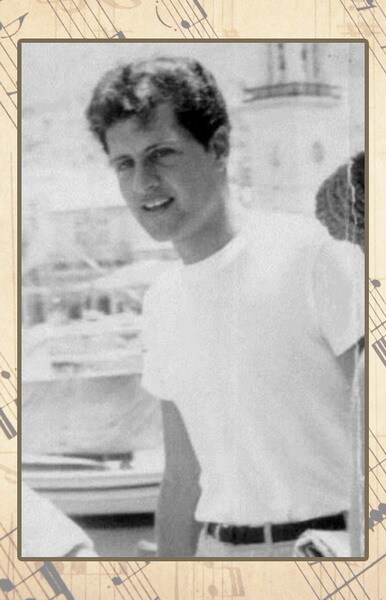

Джо Дассен в юности.

Когда Джо исполнилось 11, семья была вынуждена переехать в Европу. Жюль Дассен оказался включён в черный список Голливуда из-за того, что состоял в коммунистической партии США, к тому же было начато расследование против его якобы антиамериканской деятельности. Так, в конце 1949 года супруги Дассен с тремя детьми оказались во Франции. Там Джо пошёл учиться в элитный колледж Institut Le Rosey в Швейцарии, после сменил несколько школ, а спустя пять лет, тяжело переживая развод родителей, он уехал учиться в США. К этому моменту он успел получить степень бакалавра в Гренобле. Юноша был полон планов и надежд, он бегло говорил на трёх языках и увлеченно занимался лыжами и плаванием, не ради достижений, а для собственного удовольствия.

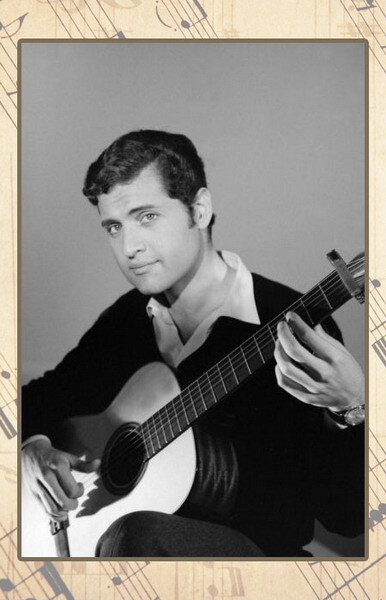

В США, начав изучать медицину, а потом переключившись на этнологию, он сделал первые шаги в качестве музыканта и стал петь под гитару в студенческом кафе лирические песни Жоржа Брассанса. Это было довольно странно для того времени, ведь весь мир тогда слушал рок-н-ролл и фанател от Элвиса Пресли. Но в этом была особая притягательность Джо Дассена – быть не таким, как все. Потом он сочинял песни сам и даже написал по просьбе отца две композиции к его фильму «Закон».

Он окончил магистратуру по этнологии и читал лекции в Мичиганском университете в Анн-Арборе. Во время учёбы он не требовал содержания от родителей, а подрабатывал, где только мог, служил барменом, мусорщиком, мыл посуду в ресторанах и развозил товары заказчикам на дом. К тому же выступления в кафе приносили ему дополнительные деньги, а позже он стал ездить по кафе Детройта, Кливленда и Чикаго, исполняя песни Брассена. Джо прожил в Америке три года и всё же вернулся в Европу.

Поначалу Джо Дассен не понимал, чем на самом деле он хочет заниматься по жизни. Наверное, именно поэтому он поддался уговорам отца и стал работать у него ассистентом. Кроме того, он устроился на радио в качестве диджея, иногда снимался в эпизодах в кино и писал статьи для журналов. Все изменилось после знакомства Дассена с Мариз Массьерой, именно она, услышав, как поёт Джо, стала говорить о том, что его должен услышать весь мир. Мариз обратилась к подруге, работавшей в музыкальной компании, и девушки подготовили для будущей звезды сюрприз: записали пластинку с его песнями.

Джо Дассен и Мариз Массьера.

Правда, она была в единственном экземпляре, но этого вполне хватило. Продюсеры услышали запись Дассена, звучавшую во время подготовки диска, и пригласили Джо на студию. Но он вовсе не считал себя певцом в полном смысле этого слова, да к тому же он отчаянно боялся сцены и намеревался оставить музыку в своей жизни в качестве увлечения. Но Мариз и её подруга с музыкальной студии не оставляли своих попыток уговорит талантливого исполнителя подписать договор со студией. И наступил тот счастливый день, когда Джо сдался.

Впрочем, он ещё долго сомневался в себе. Первые два альбома, записанные Дассеном, остались почти незамеченными массовым слушателем. Но после выпуска третьего песни исполнителя стали крутить на радио, и популярность певца стала стремительно расти. Немалую роль в этом сыграли и связи его отца. У Джо появился продюсер, с которым он сотрудничал до конца своих дней, хотя договор с Жаком Пле певец заключил весьма своеобразно: они строили деловые отношения на доверии, пожав однажды друг другу руки.

Дассен прославился как исполнитель франкоязычных песен, но изначально он их писал на английском, после переводил на французский, а самые популярные исполнял и вовсе на нескольких языках, что способствовало росту известности исполнителя за пределами Франции. Его просто обожали во множестве стран и говорили даже о том, что по популярности он превосходил легендарного Хулио Иглесиаса.

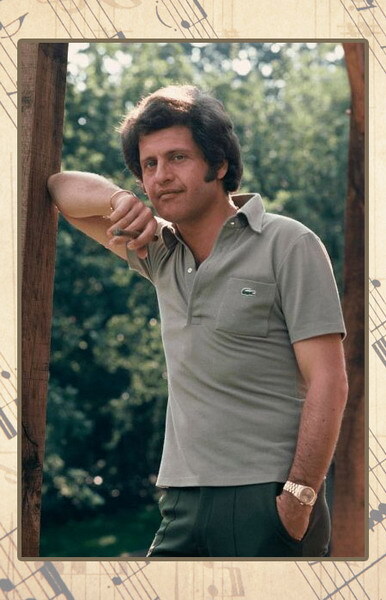

В 1967 году Дассен вышел на большую сцену, преодолев свой страх перед публикой, и выступил в Каннах на форуме представителей музыкального мира. И любовь слушателей просто обрушилась на него. Он на самом деле получил удовольствие, почувствовав энергетику многотысячной толпы. Он больше не боялся её, а наслаждался каждым выходом на сцену. И вскоре Джо Дассена стали называть символом Франции. Его гонорары росли вместе с популярностью, певец купил домик под Парижем в надежде на то, что у него и Мариз, на которой он женился, появятся дети.

Через два года после первого выхода исполнителя на сцену у него случился инфаркт. Однако врачи спасли его, уже через месяц Дассена выписали из больницы, и он вернулся к репетициям и записям. Он готовился к первому своему концерту в «Олимпии» в Париже, который поднял его на новую высоту. Теперь даже он не сомневался в собственном таланте.

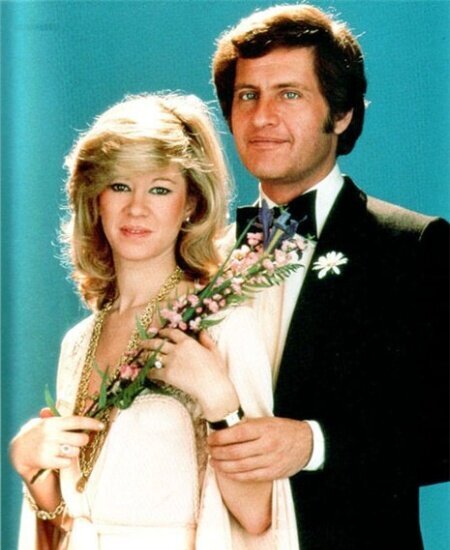

Его ждала ещё одно счастливое событие: в 1973 году жена сообщила ему о своей беременности, и супруги стали мечтать о том, как славно они заживут втроем, а в будущем и вчетвером. Но малыш, рождённый раньше срока, прожил всего 5 дней. Супруги не смогли пережить этот ужас. Они пытались склеить свои отношения, но так и не забыли о случившемся. Через четыре года они расстались.

Джо Дассен и Кристин Дельво.

Дассен не терял надежды стать счастливым. В 1978 году он повёл под венец свою вторую избранницу Кристин Дельво, которая родила ему сыновей Джонатана и Жульена. Почти сразу после появления на свет второго ребёнка супруги оформили развод. Джо Дассен получил единоличное право опеки над сыновьями. Как оказалось, Кристин имела проблемы с алкоголем и наркотиками, к тому же она сделала жизнь певца невыносимой, буквально испепеляя его своей ревностью и закатывая скандалы на ровном месте.

Джо Дассен и Кристин Дельво с сыном.

Семейные неурядицы, работа на износ и состояние постоянной тревоги за сыновей давали о себе знать. Сердечные приступы Дассена следовали уже один за другим. 20 августа на Таити, где за несколько лет до этого он приобрёл участок, собираясь обустроить там личный филиал земного рая, у исполнителя случился пятый по счёту инфаркт. В этот раз спаси его так и не смогли. Младшему из сыновей на тот момент ещё не было и полугода, старшему – двух лет. Джо Дассену был лишь 41 год.

Сыновья певца росли без отца, но родная мать смогла добиться их возвращения себе. Правда, она умерла слишком рано, Джонатан и Жульен остались на попечении дальних родственников, но судьба их сложилась вполне благополучно.

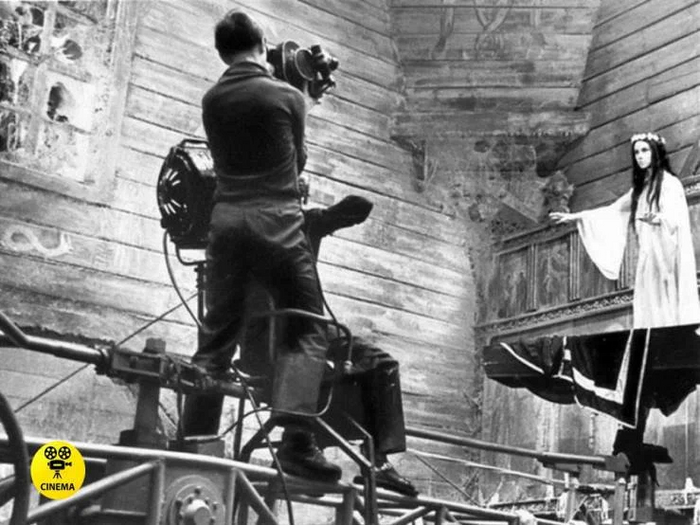

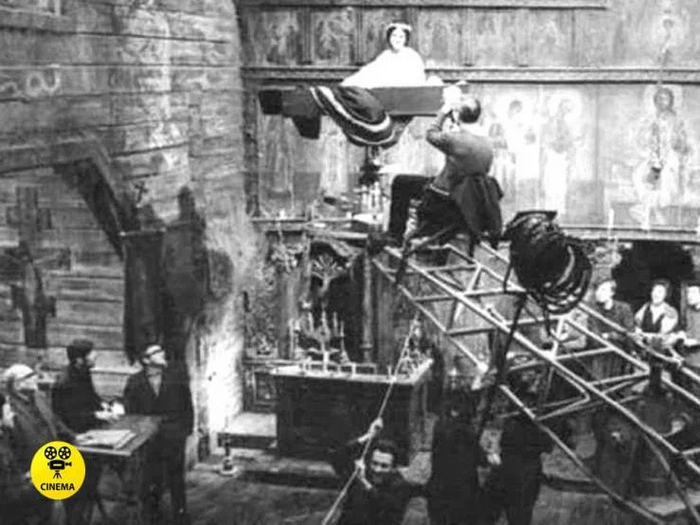

Первый советский фильм ужасов «Вий» 1967 года. Как это снято?

Желание снять первый советский «ужастик» пришло к Ивану Пырьеву еще в 30-х годах, когда он с удовольствием пересматривал на домашнем кинопроекторе фильм «Дракула» американской кинокомпании «Universal». Но он понимал, что советское руководство вряд ли разрешить снимать подобную «страшилку» для наших зрителей.

"Дракула" (1931).

И лишь через много лет, когда он сам стал частью этого руководства, к нему вернулась старая идея снять фильм ужасов.

С точки зрения идеологии и цензуры препятствий уже не было, так как в начале 60-х годов в стране официально был провозглашён курс на экранизацию классических произведений.

Министр культуры Фурцева считала, что это был кратчайший путь, чтобы донести произведения классиков литературы до народных масс. Так как Гоголь входил в список утвержденных писателей, то согласовать сценарий к фильму по одному из его произведений большого труда не составляло.

Те, по-настоящему страшные сцены, которые планировал снять в фильме Пырьев, в сценарии были скупо описаны общими фразами в терминологии самого Гоголя. Поэтому члены худсовета не очень задумывались о зрительных образах, а больше следили за тем, чтобы сюжет будущего фильма соответствовал классическому произведению.

Но в середине 60-х рабочее время Ивана Пырьева было расписано поминутно. Он был директором «Мосфильма» и председатель художественного совета. А еще создателем, руководителем и преподавателем Высших режиссёрских курсов. К тому же в стране не проходил ни один из кинофестивалей без участия Пырьева.

Он даже отказался от депутатства, куда его решили направить в ЦК, так как искренне признался членам ЦК, что не сможет полноценно работать в Верховном Совете СССР из-за нехватки времени.

Поэтому старую мечту о фильме ужасов он сам не снимал, а доверил двум своим любимым ученикам - выпускникам режиссёрских курсов Константину Ершову и Георгию Кропачёву. Но, конечно же, сам следил за съёмками и регулярно вносил свои коррективы в процесс работы над фильмом.

Изюминкой картины должны были стать сцены внутри часовни во время ночного отпевания умершей панночки. По ходатайству Пырьева к работе привлекли профессионалов из цирка.

В павильоне киностудии "Мосфильм" было установлено специальное цирковое оборудование, которое в прямом смысле слова позволяло обеспечить полёты гроба с актрисой на значительной высоте.

Кстати, именно поэтому на роль была утверждена бывшая цирковая гимнастка Наталья Варлей, хотя Пырьев очень хотел видеть в этой роли актрису Завьялову. Но та честно призналась, что не сможет выполнить такие трюки.

Съёмки фильма проходили в трёх разных церквях на Украине, но основные сцены с полётом гроба и страшными вурдалакам снимали в Москве на «Мосфильме»

Эпизод снимали больше недели, и каждый день Варлей летала в этом гробу под крышей павильона, в декорациях, которые полностью повторяли одну из старинных украинских церквей.

Почти сразу после начала съёмок Пырьев привлёк к работе знаменитого режиссёра-сказочника Александра Птушко.

Тот курировал работу молодых режиссёров, требовал отточенности в каждой сцене и часто повторял, что, мол, мы не для детей страшную сказку снимаем, а должны напугать взрослых и суровых мужиков!

Варлей легко исполняла свои полёты, так как в цирке ей приходилось выступать на высоте гораздо выше, чем на «Мосфильме».

Снимали много крупных планов, поэтому очень часто между дублями приходилось поправлять грим.

Фильм был одним из лидеров советского проката 1968 года, и его купили более десятка стран, в том числе США.

В Голливуде высоко оценили трюковые съёмки и выразили своё восхищение в письме, которое направили создателям картины и руководству киностудии. Хотя в те годы именно американцы считались непревзойденными мастерами подобных кинолент.