MixVik

Про создание фильма "Люди в черном"...

В 1997 году вышел в прокат фильм, ставший культовым во всем мире – «Люди в черном» (Men in Black). Удачное сочетание научной фантастики и комедии сделали фильм самым кассовым в 1997 после «Титаника» и породили два продолжения. С межгалактическими тварями боролись Томми Ли Джонс и Уилл Смит, выкрикивая: «Руки и плавники вверх!»

Основой для сюжета стали комиксы.

Основой для сюжета фильма стали комиксы The men in black 1990 года, которые не имели успеха даже в США. Авторы взяли только сюжет о суперсекретном подразделении правительства, контролирующем пребывание пришельцев на Земле. Популярная тема инопланетян, экшн и комедия сделали фильм популярным по всему миру. При бюджете в 90 млн. долларов кассовые сборы 1-ой части «Людей в черном» составили 589 млн. долларов. В 1997 году это был второй показатель после «Титаника».

В 1940-50-х гг. на волне увлечения уфологией несколько человек написали о так называемых людях в черном. Одни рассказывали, что люди в черном угрожали им расправой и тюремным заключением, если те не прекратят расследования фактов пребывания нло на планете. Другие упоминали известную аббревиатуру «MIB» в своих книгах. А после выхода фильма в 1997 некоторые зрители с воодушевлением восклицали: «Мы же вам говорили, что ОНИ существуют!».

Первоначально планировалось отдать роль агента Кея Клинту Иствуду, но актер отказался. Потом продюсеры предложили Томми Ли Джонса, но режиссер Барри Зонненфельд сомневался из-за вспыльчивого характера актера. Но, как показала практика, Томми Ли Джонс прекрасно справился с этой ролью: хмурый, хладнокровный циник, но при этом невероятно харизматичный.

Напарником агента Кея мог стать Дэвид Швиммер. Когда же выбор пал на Уилла Смита, тот не выявил огромного желания сниматься. Переубедить его смогла жена.

Концовку первой части «Люди в черном» переделывали несколько раз, но режиссер постоянно был недоволен. И только за пару недель до выхода фильма в прокат 5-ый вариант финала показался Барри Зонненфельду наиболее приемлемым.

В фильме актеры носили солнцезащитные очки фирмы Ray-Ban модель «Хищник 2». После того, как герой Уилла Смита произнес название производители в кадре, продажи очков Ray-Ban возросли в четыре-пять раз.

Помимо актерской карьеры Уилл Смит занимался музыкой, которая, честно говоря, считалась проходящей. После того, как актер со своей группой DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince записал саундтрек к фильму, его песня «Men in black» разошлась 3-миллионным тиражом, а Уилл Смит получил премию Грэмми за лучшее рэп-исполнение.

Однажды на съемках фильма «Люди в черном-2» актер Уилл Смит высказал предположение режиссеру Барри Зонненфельду относительно продолжения киноленты. Мол, в один из моментов агента Кея не оказывается на месте, и агент Джей должен вернуться в прошлое и попытаться спасти молодого напарника. Спустя 10 лет свет увидела третья часть фильма, в которой герой Уилла Смита таки отправляется в прошлое.

Франшиза «Люди в черном» стала одной из самых успешных за последние 20 лет, а также вошла в число самых кассовых фильмов.

Про Джеймса Белуши...

Несчастья, затяжное пике и большая любовь знаменитого красавчика...

Немного прищуренный взгляд, обаятельная улыбка, необычная мимика и мощная энергетика – именно так можно описать талантливого актера Джеймса Белуши. Его пик популярности пришелся на 80-90 годы прошлого столетия. Нашему зрителю хорошо знакомы картины с его участием: «К-9», «Красная жара», «Кудряшка Сью», «Настоящие мужчины» и др.

В семье албанских эмигрантов 15 июня 1954 года появился на свет сын Джеймс. На тот момент чета Белуши жила в Чикаго. Адам, отец будущего актера, содержал два ресторана и надеялся, что сыновья (Джон, Билли и Джеймс) станут его помощниками. Но дети не проявляли интерес к этому бизнесу, да и дочь Мэриан тоже. В итоге Адамс не смог выдержать конкуренции и разорился.

Джон Белуши (слева) и Джеймс Белуши.

С раннего детства Джеймс хотел быть похожим на Джона (старший брат), который уже в 22 года был ведущим актером театра комедии в Чикаго. Родители радовались успехам сына, а Джеймс старался «перетянуть на себя одеяло» и привлечь внимание к своей персоне. Вот только действия для этого выбирал совершенно не безобидные: постоянно ввязывался в драки, занимался мелким воровством, и слыл в округе отпетым хулиганом. Адама и Агнесс (маму актера) постоянно вызывали в полицейский участок, а также присылали повестки в суд.

Вы можете не поверить, но в подростковом возрасте Джеймс не пользовался успехом у прекрасной половины человечества. Это обстоятельство очень ранило его самолюбие, и, чтобы завоевать симпатию одноклассниц, парень записался в драматический кружок. Параллельно посещал школьный хор, а еще курсы домоводства. Кстати, Белуши там был единственным мальчиком, и это его забавляло.

Через некоторое время Джеймс осознал, что участие в спектаклях приносит ему удовольствие, да и педагоги хвалили талантливого паренька. Но самое главное он понял – играет не хуже Джона.

Вера в себя и желание доказать, что сможет стать таким же знаменитым как старший брат, привела юношу в колледж Дюпейдж. Далее учился в университете Иллинойса в Карбондейле на театральном факультете.

Как ни старался Джеймс, но приблизиться к вершине славы Джона ему не удавалось. Дебют в ситкоме «Кто видел детей?» прошел для молодого актера незаметно. Далее принял участие в фантастической ленте «Ярость», но роль была эпизодическая и в титрах фамилию Белуши не указали.

Кадр из фильма «Кудряшка Сью», 1991 год.

В 1981-м году удача ему улыбнулась. Режиссер Майкл Манн пригласил Белуши в свой триллер «Вор» на роль Барри, и актера наконец-то заметили. Позже принял участие в съемках комедии «Театр волшебных историй».

В начале марта 1982-го года на семью обрушилось несчастье, от передозировки запрещенными веществами умер Джон Белуши. Эта трагедия выбила Джеймса из колеи. Чтобы заглушить боль и страдания актер начал пить, и уже через время опустился на дно. Одуматься и взять себя в руки заставило следующее горе – уход в мир иной мамы.

Арнольд Шварценеггер и Джеймс Белуши (слева в молодости).

Белуши брался за любые проекты, доводил организм до изнеможения, поздно приходил домой и мгновенно засыпал от усталости. Спустя некоторого времени его усердия принесли плоды, последовала череда успешных кинолент: комедия «Поменяться местами», ремейк «Человек в красном ботинке», боевик «Джек-попрыгун», приключения «Красная жара», криминальный фильм «К-9», комедия «Кудряшка Сью», драма "Гомер и Эдди", комедия «К-911», боевик "Секретный агент Ройс" и др. Всего в творческой биографии актера более сотни картин.

Первый раз Джеймс женился на Сандре Дэвенпорт. Супруги жили хорошо, вскоре появился на свет сын Роберт. Ранний уход старшего брата повлек за собой целую вереницу несчастий. Джеймс начал заливать горе спиртными напитками, приходил на съемочную площадку в нетрезвом состоянии и в итоге потерял работу. Сандра пыталась повлиять на мужа, но все разговоры заканчивались скандалами. Не выдержав такой жизни, она забрала сына и ушла. Чета была вместе 8 лет.

Вторую супругу звали Марджори Брэнсфилд. В 1990-м году молодые люди решили соединить свои сердца, вот только отношения продлились всего два года. Влюбленные не сошлись характерами и решили расстаться.

Джеймс Белуши с супругой и детьми.

Самый удачный и счастливый брак оказался третий. Белуши безумно полюбил очаровательную Дженнифер Слоун, которая подарила ему сына Джареда и дочь Джемисон. Семья обитает в Лос-Анджелесе. Со страшим сыном Робертом у актера прекрасные отношения.

В прошлом году весной в СМИ появилось сообщение, что Дженнифер подала на развод. Эта новость расстроила поклонников актера, ведь супруги восемнадцать лет прожили вместе, и считались одной из самых красивых пар Голливуда.

В мае этого года всё окончательно выяснилось: Дженнифер Слоун отозвала из суда бумаги о разводе, из чего следует, что Джеймс приложил максимум усилий дабы вернуть любимую женщину. Надеемся, прекрасная пара не будет больше ссориться, и отпразднует фарфоровую свадьбу.

Свадьба Джеймса и Дженнифер (слева), Джеймс и Дженнифер в наши дни (справа).

На сегодняшний день Белуши продолжает играть разнохарактерных персонажей, а также принимает участие в озвучивании мультфильмов. Кроме этого, исполняет песни и записывает альбомы.

Джеймс добился признания и успеха, стал востребованным и любимым актером. Давно уже никто не сомневается в его исключительной манере перевоплощения, и бесспорному таланту...

Самая страшная трагедия в истории советского спорта. Вспомним...

20 октября 1982 года, ровно 40 лет назад, в «Лужниках» произошла самая страшная трагедия в истории советского спорта. На последних минутах матча за Кубок УЕФА между «Спартаком» и голландским «Харлемом» возникла сильная давка, в результате которой, только по официальным данным, погибли 66 человек, еще 61 получил ранения и увечья. Все, кто побывал в тот морозный вечер на стадионе, убеждены, что на самом деле жертв было гораздо больше. Власти СССР по традиции предпочли скрыть информацию о произошедшем. А родителям погибших подростков многие годы запрещали подходить к трибуне, чтобы почтить память своих детей, — им приходилось бросать цветы через ограду. Первые статьи, посвященные лужниковской трагедии, появились в прессе только во время перестройки.

Подтрибунное помещение стадиона имени Ленина наполнилось отчаянными криками. Упавшие на холодный бетон люди пытались подняться с ног, но тут же снова валились под тяжестью наседавшей толпы. Ошалело крутили головами безусые солдатики, пригнанные в «Лужники» для охраны порядка. Одного из них, в длинной шинели, потащили милиционеры. Солдат весь обмяк и не подавал признаков жизни.

Толпу охватила безумная паника: одни будто бы оцепенели и в шоке не предпринимали никаких шагов к спасению, другие орали как резаные, тщетно зовя на помощь. Теннисист Андрей Чесноков , находившийся в самом центре жуткой давки, смог оттащить в сторону 17-летнего парня. Но подоспевший врач констатировал смерть молодого болельщика — он задохнулся.

«Давление на грудную клетку было адское. У меня все хрустело и болело, я думал, это конец, — вспоминал Чесноков в наше время. — Но я все же был теннисистом, как змея изворотливый. И я оттуда выкарабкался, какое-то сделал движение и оказался на островке между перилами. Вокруг меня было столько трупов, что я подумал, что это сон. У меня вся дубленка была в крови»

Центральный стадион имени Ленина в советское время.

«Кидали снежки в милиционеров. Целились в фуражки»

20 октября 1982 года московский «Спартак» играл в «Лужниках» с голландским «Харлемом». Посмотреть на столичных любимцев собрались более 15 тысяч человек. Обычно игры Кубка УЕФА привлекали гораздо больше зрителей, однако негромкое имя соперника и ненастная московская погода сделали свое дело — на станцию метро «Спортивная» прибыли только самые заядлые болельщики, в основном молодежь. Большинство же предпочло промерзшей лавке Большой спортивной арены имени Ленина родной диванчик у телевизора, надеясь, что трансляцию не прервет сообщение о смерти генсека Леонида Брежнева , который доживал свои последние дни.

Температура воздуха в том октябре заметно отклонилась от климатической нормы, а вечером 20 октября вообще доходила до минус 10 градусов. Из-за выпавшего в столице снега трибуны за воротами, куда обычно садятся активные фанаты, оказались не готовы к приему людей — их попросту не успели или не захотели расчистить. Доступ туда даже не открывали, а всех, кто имел билеты на «фанатку», пересадили на центр.

Так основная масса болельщиков «Спартака» — около 12 тысяч — оказалась на Восточной трибуне (сегодня трибуна С), которая расположена у памятника Ленину. Пересадка едва ли расстроила многих: отсюда ближе идти к метро, что по причине усиливавшегося холода имело важное значение

«Хотя центральные сектора и расчистили, на лавках и между ними оставалось много снега. Народ стал развлекаться тем, что кидал снежки в милиционеров. Целились в фуражки. Милиции, кстати, было немного. В кого-то, думаю, даже попали, я помню, как над этим смеялись», — вспоминает в беседе с «Лентой.ру» Алексей Федотов , в ту пору — активный фанат «Спартака», а ныне — священник Русской православной церкви в Италии

Говорили, что милиционеры сильно озлобились из-за летевших в них снежков. Обычно нарушителей выводили с трибуны, но в тот раз до этого не дошло. Возможно, запоминали наиболее активных болельщиков, чтобы после матча задержать их на выходе.

По словам Федотова, в те годы в СССР шла борьба с футбольным фанатизмом. В 1981 году начали забирать с трибуны просто за то, что хлопаешь в ладоши. Потом стали снимать с болельщиков шарфы.

«В ответ мы складывали про ментов кричалки: "Раз, два, три, легавые — козлы…" — говорит он. — Наиболее нетерпимы милиционеры были к молодым фанатам. Если взрослый еще способен дать отпор, то что мог сделать пацан 15-16 лет?»

Именно столько было Федотову, который привел с собой в «Лужники» двух одногруппников по ПТУ и мастера. Известный спортивный журналист Александр Просветов — на 10 лет старше. Он тоже пришел на матч с двумя приятелями и оставался на трибуне до финального свистка. В разговоре с «Лентой.ру» Просветов признался, что в те времена холод его компанию остановить не мог.

«Точно могу сказать, что несовершеннолетних не пускали на вечерний футбол без сопровождения взрослых, — говорит он. — Всегда проверяли паспорта. Подростки порой просили мужчин: "Проведите меня, скажите, что вы мой папа". Кто-то соглашался, но если выяснялось, что в документах у "отца" и "сына" разные фамилии — неприятностей было не избежать. В общем, в 1980-е главным образом проверяли возраст посетителей стадиона, а не наличие выпивки. Личного досмотра еще не было».

За годы работы в прессе Просветов написал несколько статей о трагедии в «Лужниках» и пообщался со многими людьми, побывавшими в тот день на стадионе. Известно, что решетчатые ворота на выходе с трибуны с помощью цепей свели до небольшого проема, фактически превратив в калитку.

«В том матче "Спартак" играл хорошо, — в свою очередь, вспоминает Федотов. — Помню, что мы очень сильно замерзли, ближе к 90-й минуте стали собираться к выходу. В ту пору я уже принадлежал к фанатской среде, у нас был в ходу клич: "Тот, кто с матча убегает, тот "Спартак" не уважает". Поэтому я просил ребят немножко подождать, но все-таки они меня уговорили. И только мы вышли со своего сектора в подтрибунное помещение, как услышали крики. Сначала не придали этому значения, ведь на матчах постоянно кричат. И тут из чаши стадиона раздался радостный гул. Мы ринулись обратно, это как раз был гол Сергея Швецова ».

Игрок «Спартака» Сергей Швецов (в светлой форме) атакует ворота «Харлема».

И спустя 40 лет Федотов убежден, что гол Швецова спас ему жизнь: если бы Алексей не забежал назад в чашу арены, то, скорее всего, угодил бы в эпицентр давки.

«Мне очень хотелось узнать автора забитого мяча и расспросить подробности у тех, кто остался и все видел: тогда же не было интернета, информацию пришлось бы ждать несколько дней, — продолжает он. — На зрительских местах все прыгали и радовались. Настроение сразу поднялось, победа! После финального свистка на табло включили дурацкий мультфильм, который я видел уже 100 раз. Однокурсники захотели смотреть, а я на них разозлился: то жаловались на холод и рвались уйти раньше времени, то теперь просят остаться. К метро делали узкий проход, плюс шла стройка. По улице хотелось пройти как можно быстрее, без толкотни. Так что задачей было не попасть в основной поток — раз не получилось пораньше, то хотя бы попозже.

И вот тогда, после мультфильма, мы все-таки вышли и увидели серьезное месиво

По мнению журналиста Просветова, очень немногие могли видеть, с чего началась давка: камер тогда не было, а рассказы людей, с которыми ему довелось общаться, несколько разнятся. Есть версия, что на ведущей к выходу лестнице у одной из девушек слетел ботинок. Шедшие позади мужчины притормозили толпу, на которую уже напирали выше. А дальше случился оползень, беспомощные люди неслись по ступенькам, не имея возможности схватиться за что-нибудь и остановить падение.

«В конце матча народ повалил с трибун, было холодно, все спешили в метро, — рассказывает Просветов. — Видимо, кто-то поскользнулся, а сзади давила толпа. Потом не выдержали перила, на которые давили сбоку. Так рассказывали те, кому посчастливилось выжить. Меня в этой толкучке не было: мы только вышли в коридор, как нас загнали обратно на трибуну. Минут 10-15 мы там пробыли, а потом вышли уже через другой сектор, гнали нас вдали от места событий. Издали мы видели, как на ступеньках лежали люди. Кто-то из них вставал и уходил. А к стадиону неслась колонна карет скорой помощи».

Большое количество скорых запомнил и Федотов.

«Люди падали друг на друга, и их давили, — вспоминает он. — А там уже было — кому как повезет. Кто-то вскакивал и отбегал в сторону, кто-то кого-то тащил. Я видел шесть или семь лежавших без движения человек. Мы поняли, что произошло что-то нехорошее. Но в тот момент было невозможно понять истинный масштаб трагедии. Было ли мне страшно? Да. Накрыло, когда увидел, как кого-то тащат за ноги».

По словам Федотова, одни болельщики стремились побыстрее уйти к метро, другие хотели остаться и помочь раненым. Однако милиционеры не пускали помогать и отгоняли людей, что до сих пор его возмущает. Он считает, что в толпе вокруг него могли находиться медики, умевшие делать искусственное дыхание. И если бы не милиция, кого-то удалось бы спасти.

Спартаковец Эдгар Гесс против игроков «Харлема».

Фанатская компания Федотова после матчей традиционно собиралась на Павелецком вокзале. В нее входили две девушки — Вика погибла, Свету вытащили.

Священнослужитель рассказывает, что в одной из давнишних статей всю вину за случившееся в «Лужниках» свалили на Швецова, уцепившись за якобы сказанную им фразу: «Лучше бы я тот гол не забивал».

Однако в интервью экс-футболист заверил, что на самом деле никогда не произносил этих слов.

«Если честно, я этого никогда не говорил, — признается Швецов. — То ли журналисты придумали, то ли еще кто… В общем, кому-то очень понравилась фраза, и ее запустили в оборот от моего имени. Так что этот сюжет, будто бы я сказал, что лучше бы не забивал этот гол, был создан искусственно. Заверяю вас: это все выдумки»

Сейчас 62-летний Швецов работает тренером-консультантом по футболу в спортшколе города Фрязино , руководит которой другой экс-спартаковец Александр Ширко . Швецов уже не участвует в ветеранских матчах — ноги не позволяют, — но следит за событиями в российском футболе, регулярно встречается со своими партнерами по «Спартаку» начала 1980-х.

«Мы часто с ним общаемся, могу сказать, что он замечательный, прекрасный человек, — говорит Федотов. — Сергей до сих пор переживает. Однажды я освящал его квартиру и поблагодарил за то, что он спас мне жизнь. Я так считаю. В чем же его вина?! Наоборот, он молодец, что забил гол на последней минуте и принес победу "Спартаку". А чему было суждено случиться, то случилось. Гол Швецова тут абсолютно ни при чем».

Вечер памяти на месте трагедии, 2002 год.

«Писали о 350 жертвах»

По официальным данным, в «Лужниках» погибли 66 человек (по удивительному совпадению столько же жизней унесла давка на стадионе «Айброкс» в Глазго 2 января 1971 года). Однако собеседники убеждены, что эта цифра сильно занижена.

«В западных СМИ писали о 340-350 жертвах. Работая над одним из своих материалов, я общался с человеком из КГБ, у которого в "Лужниках" погиб сын. Он говорил — вряд ли 300, но, видимо, больше, чем 66», — отмечает Просветов.

Упомянутый сотрудник — это Юрий Зазуленко, который во время работы в госбезопасности имел возможность подробно ознакомиться с обстоятельствами дела и видел фотографии с места событий. На его взгляд, в гибели людей виновна милиция и конкретно человек, который запер решетчатые ворота и куда-то ушел, оставив лишь маленький проем. Зазуленко рассказывал Просветову, что скрыть 200-300 жертв было бы попросту невозможно. Но и в цифре 66 он сильно сомневался: столько тел находилось в трех моргах, а возили их в четыре.

Существует и версия журналиста Сергея Микулика, согласно которой первый секретарь Московского горкома КПСС Виктор Гришин дал поручение ограничить список жертв 66 фамилиями, как будто ни в коем случае нельзя было переплюнуть шотландцев.

«Реальная ли цифра 66 погибших? Нет. Думаю, погибло около трех сотен. Допускаю, что 66 — это те, кто погиб сразу, на месте, — говорит Федотов. — Их подсчитали и больше эту цифру не корректировали, хотя тяжелораненые умирали в больницах. Так что, скорее всего, официальная статистика погибших сильно занижена. В советское время же [информацию о катастрофах] старались скрывать. Как узнали о том, что разбился самолет с футболистами "Пахтакора"? Потому что матч не состоялся».

Впрочем, согласно материалам уголовного дела, в машинах скорой и больницах не умер ни один из пострадавших. Судебно-медицинская экспертиза показала, что все 66 человек скончались от компрессионной асфиксии в результате сдавливания грудной клетки и живота. Еще 61 зритель получил ранения и увечья, в том числе 21 — тяжелые.

Футболисты узнали о трагедии на следующий день — игроки и тренеры быстро покинули стадион на автобусе. На собрании команды начальник «Спартака» Николай Старостин сообщил о том, что погибли люди. По словам Швецова, для всех это стало шоком.

Старостин подчеркнул, что дело носит политический характер и распространяться о нем не следует

«Все это говорилось негромко, нас просили не афишировать, — вспоминает Швецов. — Николай Петрович рассказал, что произошло и сколько людей погибло. Больше никакой информации не было долгие годы».

Точно так же «обрабатывали» и зрителей. Директора школ вызывали к себе в кабинет учеников, ходивших на матч, и строго-настрого запрещали им что-либо рассказывать. В публичном пространстве информация появилась только на последней странице в «Вечерней Москве», где написали — «имеются жертвы». Другие издания вовсе опубликовали репортажи об игре, не упоминая о давке.

Директора стадиона Виктора Кокрышева, а также главного коменданта Юрия Панчихина признали виновными в трагедии и приговорили по статье 172 Уголовного кодекса РСФСР («Халатность») к трем годам тюрьмы. Вскоре Кокрышев попал под амнистию по случаю 60-летия Советского Союза, был сокращен срок наказания и Панчихину. После освобождения Кокрышев занимал высокие должности в футболе и хоккее с мячом. Он умер в 2012 году, успев рассказать, что гол Швецова не усугубил положение, а даже облегчил его: «Многие из зрителей — кто только выходил из многочисленных "люков" верхнего этажа стадиона на галерею — кинулись назад и тем самым ослабили напор на уже идущих по лестничному маршу».

По словам Кокрышева, перед матчем он звонил своему однокурснику по институту физкультуры Вячеславу Колоскову , в ту пору — начальнику управления футбола Спорткомитета СССР, с предложением перенести игру на другой стадион. Чиновник, однако, отказался, предположив, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не пойдет на такой шаг из-за нехватки времени.

«В СССР считалось, что у нас не должно ничего такого происходить»

С тех пор Просветова много раз спрашивали, почему он как очевидец событий не написал о трагедии по горячим следам. По мнению журналиста, сделать это в тогдашних условиях было попросту невозможно: неоткуда было получить полную информацию, да и не отважились бы газеты на такую публикацию. Единственным вариантом оставалась бы отправка заметки по диссидентским каналам на Запад.

Впервые о лужниковской трагедии подробно написали уже в перестройку. Лишь в 1992-м в «Лужниках» появился мемориал в память о погибших. Следующий всплеск интереса к происшествию пришелся на середину 2000-х.

Памятник погибшим 20 октября 1982 года в «Лужниках».

По словам Просветова, с инициативой провести матч ветеранов «Спартака» и «Харлема» в 25-ю годовщину лужниковской трагедии выступили голландцы. Для организации памятной акции в Москву приехали журналист и его брат, работавший в администрации города. Вышел на поле и Швецов. А после игры состоялся фуршет, на котором спартаковцы общались с игроками «Харлема».

«"Спартак" потом заявил, что у него были свои планы, выделен бюджет. Но раньше проявились голландцы, — вспоминает Просветов. — Они пришли на один из матчей "Спартака", кто-то из коллег предложил им поговорить со мной как с очевидцем событий. Потом состоялся этот матч, я даже ходил на прием в посольство Нидерландов , где разговаривал с родственниками погибших».

Как рассказывали родители подростков, ставших жертвами давки, в первые годы 20 октября им даже не позволяли подходить к сектору, где все произошло, — и люди просто кидали цветы через забор.

«Власти не хотели такой антиславы, в СССР считалось, что у нас не должно ничего такого происходить, — рассуждает Просветов. — Поначалу все распространялось через разговоры на кухне. Даже суд проходил на далекой окраине Москвы. Кажется, он прошел за один день, хотя было 12 томов дела. Побаивались, что спартаковские болельщики могут устроить демонстрацию, которая перельется в протест против действий милиции».

Трагедия в «Лужниках» не отбила желания ходить на футбол ни у одного из тех, с кем пообщалась «Лента.ру». Федотов, по его словам, находился в таком возрасте, когда о подобных вещах особо не задумываешься. А Просветов через 10 дней после матча уехал в долгосрочную командировку за границу. Но, когда возвращался в СССР в отпуск, первым делом всегда спешил на стадион.

По материалам Lenta.ru

Тайны "Зеленого фургона"...

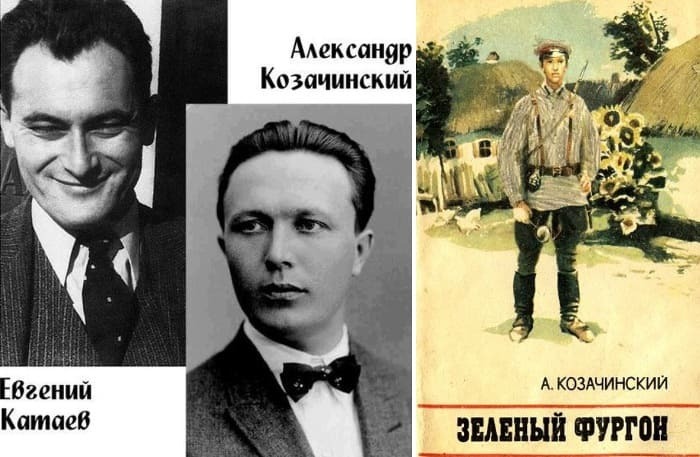

В 1980-х гг. фильм «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном и Александром Соловьевым в главных ролях пользовался невероятной популярностью. Однако история, которая осталась за кадром, была еще более занимательной и захватывающей, чем сюжет фильма, ведь прототипами главных героев был автор повести «Зеленый фургон» Александр Козачинский и его друг – соавтор «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» Евгений Петров. Кто из них в молодости оказался по ту сторону закона?

«Зеленый фургон» – единственная повесть Александра Козачинского. Сюжет не был вымышленным – в его основу легли факты биографии автора и его друга детства – Евгения Катаева (в будущем он возьмет псевдоним Петров, чтобы его не путали со старшим братом, писателем Валентином Катаевым). В 1930-х гг. это произведение пользовалось огромной популярностью и позже было дважды экранизировано – в 1959 и в 1983 гг.

Широкой публике имя Александра Козачинского вряд ли известно – он не успел реализовать все свои литературные замыслы и ушел из жизни на пороге 40-летия. А вот его друга Евгения Петрова знал весь Союз – вместе с Ильей Ильфом они стали создателями легендарного Остапа Бендера. Козачинский родился в Москве, но после того, как у его отца обнаружили туберкулез, семья переехала в город с более благоприятным климатом – Одессу. Там судьба и свела его с Евгением Петровым – они учились в одной гимназии, сидели за одной партой и подружились.

После 7-го класса Козачинскому пришлось уйти из гимназии – после смерти отца семья бедствовала, и мальчик устроился на службу караульным, чтобы помочь матери. Учителя гимназии сокрушались по этому поводу – он был одним из самых талантливых учеников и подавал большие надежды. Педагоги еще тогда обратили внимание на его творческие способности, в первую очередь литературные

Евгений Катаев (Петров) и Александр Козачинский.

После революции и Гражданской войны судьба развела друзей. После прихода в Одессу большевиков Козачинский устроился работать в уголовный розыск, но из-за его горячности у него часто случались конфликты с сослуживцами. Однажды на него даже сфабриковали дело о превышении служебных полномочий. Сам он позже объяснял это так: «Я был легкомыслен и самонадеян, и если был в чем виноват, то только в своей молодости». И тогда Козачинский решил искать справедливость по ту сторону закона.

Вместе с напарником, которого он когда-то спас от тюрьмы, они похитили фургон зерна, привезенный в качестве взятки начальнику отдела милиции. Этот фургон был зеленого цвета – так позже и родилось название повести. Козачинский сколотил банду из бывших белогвардейских офицеров и уголовников и стал совершать налеты. Бандиты скрывались в селе, где им очень симпатизировали местные жители, в особенности женщины – Козачинский был настоящим красавчиком и пользовался большой популярностью у противоположного пола.

Во время одного из налетов бандиты угнали табун лошадей, оставив наместе преступления ироничный «акт»: «Мы, комиссия по разгрому частей 51-й дивизии, постановили: всех хороших лошадей, где только последние отыщутся, изъять и копии актов оставить для красноармейской сволочи». На банду давно велась охота, и во время попытки продать лошадей на рынке милиция устроила облаву. За Козачинским погнался сотрудник уголовного розыска, и бандит едва его не застрелил, как вдруг узнал в нем своего друга детства – Евгения Петрова. Стрелять в него он не стал и сдался в руки правосудия.

Козачинского судили накануне его 20-летия и приговорили к смертной казни. Но Петров добился пересмотра дела и смягчения приговора. Правда, после этого ему самому пришлось уйти из уголовного розыска. По другой версии, Петров не имел отношения ни к задержанию, ни к освобождению друга, а эта романтическая легенда родилась позже, после выхода повести. Как бы то ни было, в 1923 г. Козачинский был освобожден по амнистии. Петров на тот момент уехал в Москву, к старшему брату, писателю Валентину Катаеву, и устроился сначала в журнал «Красный перец», а затем – в газету «Гудок». Освободившегося из тюрьмы Козачинского он пригласил туда же, устроив его репортером.

И вот тогда наконец литературный талант Александра Козачинского смог реализоваться в полной мере. В «Гудке» Петров познакомился с Ильей Ильфом, и в 1928 г. они опубликовали свое первое совместное произведение – роман «Двенадцать стульев». Петров настаивал на том, чтобы их примеру последовал и его друг, который на тот момент уже стал ведущим журналистом газеты «Экономическая жизнь», но в собственном литературном таланте все еще сомневался. Петров был уверен в том, что история их жизни в послереволюционной Одессе – готовый сюжет для книги, и ему наконец удалось переубедить Козачинского. В 1938 г. повесть «Зеленый фургон» была опубликована. Так Петров стал прототипом Володи Патрикеева, а сам Козачинский – прототипом конокрада по кличке Красавчик.

Успех повести у читателей был просто ошеломительным – в первые 5 лет она переиздавалась трижды, и у Козачинского появились новые литературные замыслы. Однако осуществить их он так и не успел – кроме повести, он опубликовал только несколько рассказов. Началась Великая Отечественная война, и друзья ушли из жизни один за другим: в 1942 г. самолет, на котором находился военный корреспондент Евгений Петров, был сбит немецким истребителем, а в 1943 г. из-за наследственной болезни скончался Александр Козачинский.

Первая киноверсия повести Козачинского вышла в 1959 г., но ее сейчас уже мало кто вспомнит. В 1980 г. Владимир Высоцкий планировал заняться экранизацией новой версии «Зеленого фургона» – ранее он уже участвовал в радиоспектакле по этой повести. Уже был готов и утвержден сценарий, но преждевременная смерть Высоцкого помешала его режиссерскому кинодебюту. Правда, его друзья утверждают, что он изначально сомневался в том, что ему дадут осуществить этот замысел, и сам отказался от съемок: «Все равно не разрешат снять, как хочется, – значит, не стоит и связываться».

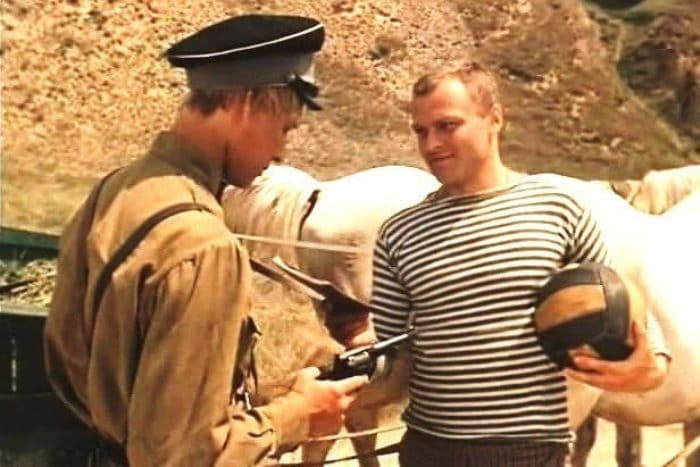

Режиссер Александр Павловский не хотел браться за этот сценарий после Высоцкого – опасался неизбежных сравнений, но его все же убедили взяться за этот проект. Вот только найти актера, похожего на описанного в повести сотрудника уголовного розыска Володю Патрикеева, долгое время не удавалось. «И тут вдруг я вспомнил, что в фильме Володи Меньшова «Розыгрыш» играл симпатичный белобрысый мальчишка. Мне как раз такой и нужен был, ведь волосы у мальчиков, живущих на юге, у моря, за лето, как правило, выгорают. В общем, звоню Володе, спрашиваю: «Кто это у тебя снимался?» – «Дима Харатьян. Хороший парнишка, только он молодой совсем, пока еще мало что умеет». – «Так мне как раз такой и нужен», – рассказывал режиссер. Так Дмитрий Харатьян получил роль, которая стала его визитной карточкой и путевкой в большое кино.

С удовольствием пересматривал несколько раз этот замечательный фильм...

Про Юрия Шерстнёва - самого доброго кинозлодея...

Когда-то актер признался, что из всех ролей палачей, убийц и прочих «нехороших личностей», ему больше всего нравится играть… сказочного Кощея. Родился будущий актёр 24 апреля 1941 года в предвоенной Москве. Его отец погиб на фронте, а Юра первые годы жизни провёл с матерью в эвакуации, сначала в Самарканде, затем в удмуртском селе Юкаменском.

Вскоре после окончания войны семья вернулась в Москву, где Юрий окончил школу и за компанию с другом с первой попытки поступил в Школу‑студию МХАТ, которую окончил в 1963 году.

Служил в Киевском театре русской драмы имени Леси Украинки, Московском драматическом театре имени Станиславского, театре «Сфера», Театре на Перовской.

Кинокарьера Юрия Шерстнёва началась с небольших ролей на телевидении, а на большом экране он впервые появился в 1975 году, снявшись в роли командира партизанского отряда Игната Гомозова в приключенческом фильме Ирины Тарковской «Крестьянский сын».

Спустя год 35-летний актёр попал в звёздную команду военной драмы Леонида Быкова «Аты‑баты, шли солдаты…», сыграв племянника рядового Глебова, а в 1978 году покорил зрителей в роли палача из Лилля, казнившего Миледи в культовом телефильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетёра».

На счету Юрия Шерстнёва больше ста работ в кино и сериалах, правда, играл он всё больше антигероев: преступников, басмачей и киллеров, хотя сам, по утверждению коллег и знакомых, был человеком добрейшей души. Актёр много снимался в кино, играл на театральной сцене, удостоился звания Заслуженного артиста РСФСР, однако в конце жизни оказался в крайней нужде.

В «лихие девяностые» его бандитский типаж был невероятно востребован. Хотя качество фильмов, в которых снимался этот замечательный артист, зачастую оставляло желать лучшего.

Он играл в фильмах "Антикиллер" в роли бандита Метлы, «Одинокий волк» (Вор в законе), «Бомбила» (Рецидивист), «Братаны-2».

А сам актер вспоминал, что переиграть главного «кинокощея» Георгия Милляра на экране он не пытался, зато это, судя по всему, получилось у него на сцене. В одном из интервью актер рассказывал о том, что во время одного из спектаклей, где он играл Кощея, ему довелось услышать лучшую похвалу в своей жизни: «Дело было так. Я медленно «вырастал» из сцены в черном одеянии из углубления в сцене, освещенный красным светом, как вдруг услышал перешептывания двух мальчиков: «Настоящий…» «Да ты что, это ж актер!», - одергивал его другой, а тот в ответ: «Да я тебе зуб даю, что настоящий!».

Жил он очень скромно. В октябре 2013 года, артист обратился за помощью ко всем поклонникам своего творчества – на этот раз всерьез. Обструктивное заболевание обоих легких, которое сократило их производительность до 18%, чего было недостаточно для полноценного дыхания, позволяло попытаться выжить лишь при наличии портативного концентратора.

И многие поклонники его таланта откликнулись на призыв, и концентратор был куплен, спустя считанные дни после телеобращения Юрия Шерстнёва к зрителям.

Со второй женой и сыном.

Скончался заслуженный артист Юрий Шерстнёв 12 мая 2017 года в возрасте 76 лет. Его похоронили на Борисовском кладбище Москвы.

PS: Прошло 5 лет... Хороший актер...

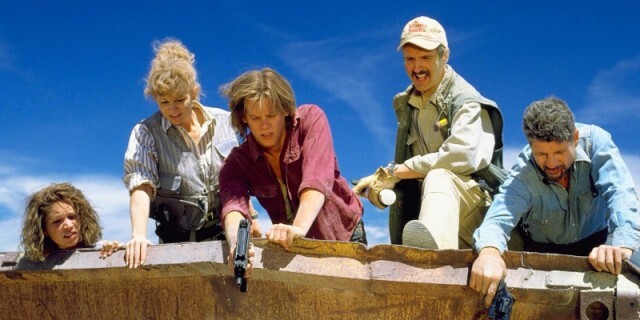

Как создавался культовый комедийный ужастик «Дрожь земли»

В этот проект поначалу никто не верил, а киностудия выделила весьма скромный бюджет. Однако фильм быстро стал культовым, получил массу продолжений разной степени успешности. А в нашей стране так вообще стал видеохитом.

Более того, низкобюджетный ужастик перезагрузил затухавшую карьеру актера Кевина Бейкона.

Идея ужастика о подземных монстрах, реагирующих на вибрацию, пришла сценаристу С.С. Уилсону во время отдыха в пустыне. Он сидел на скале и вдруг представил, как спасался бы от гигантских червей бегством, если бы безопасными оставались только камни.

Свои идеи драматург быстренько оформил в сценарий и отнес его на студию Universal.

Кинобоссы отметили оригинальность идеи с подземными червями. Но от самого сценария оказались не в восторге. Одним не понравился сюжет. Другие сетовали на то, что понадобится много средств на создание монстров. Третьи советовали сценаристу определиться с жанром. Дескать, у тебя то ли ужасы, то ли комедия.

К счастью, текст попался на глаза хваткой продюсерше по имени Гэйл Энн Херд. На тот момент она была женой набиравшего силу режиссера Джеймса Кэмерона и продюсировала его кинокартины. Женщина быстро оценила потенциал проекта и смогла выбить у кинобоссов небольшой бюджет в 11 миллионов долларов.

Для создания простеньких спецэффектов этой суммы вполне хватало. А вот на солидные гонорары звездам – уже нет. Но Херд решила и эту проблему. В фильме обошлись без звёзд. На главную мужскую роль пригласили достаточно известного, но не слишком удачливого актера Кевина Бейкона. Артист тогда снялся в нескольких провальных проектах подряд. Казалось, его карьера близилась к закату.

В тот момент актер остро нуждался в деньгах. У Кевина была в положении жена, серьезно болела мать. И он готов был сниматься в чем угодно. Даже в низкобюджетной ерунде. Но кто бы мог подумать, что комедийный ужастик повернет его кинокарьеру вспять. Хотя сам актер поначалу был в шоке. «Какой позор: я снимаюсь в кино о каких-то подземных червяках», – сокрушался артист.

Для привлечения внимания зрителей также позвали кантри-певицу Рибу Макинтайр. Она сыграла жену охотника Берта Гаммера. На кастинге женщине устроили своеобразный тест. Дали в руки винтовку и посмотрели, как она обращается с оружием. И Риба прекрасно себя показала.

Ради фильма она даже перенесла на потом собственный медовый месяц. Удачно вписались в проект Фред Уорд в роли напарника героя Бейкона, и неподражаемый Майкл Гросс в роли Гаммера.

Съемки стартовали в мае 1989 года. Почти все нужные сцены сняли в индейской резервации Лон-Пайн, расположенной в восточно-центральной части Калифорнии. Пару месяцев киношники строили декорации городка Перфекшн, расставляли искусственные валуны. По окончании съемок все это растащили местные жители.

Бейкон со своей супругой на съемках фильма «Дрожь земли».

При создании подземных монстров ориентировались на фауну, реально существующую в природе – слонов, крокодилов, носорогов, сомов и… слизней. Зато настоящие дождевые черви как прототипы даже не рассматривались. Художники по спецэффектам сочли их слишком скучными и нестрашными.

Грабоидам сделали массивное, покрытое панцирем тело и остроконечную бронированную голову с клювом и щупальцами. Было сконструировано четыре полномасштабных макета головы и один манекен тела. Сегменты головы длиной 2,5 метров строились на внутреннем каркасе из алюминия. Кожу сделали из вспененного латекса. Клюв и челюсти – из высокопрочного стекловолокна.

Механические макеты червей укладывали на трехметровую глубину, в заранее вырытые траншеи и протаскивали с помощью тросов. Сверху траншеи присыпали песком. Движениями монстров операторы руководили дистанционно.

Правда, некоторым из них все же пришлось посидеть в траншеях и управлять макетами на местах. Полноразмерные модели монстров понадобились всего в нескольких сценах. В основном, использовали миниатюрных кукол и макеты щупалец.

Те, кто смотрел фильм, наверняка помнят эпизод, как Ронда запуталась в колючей проволоке, и ей пришлось избавиться от штанов, чтобы выжить. Актриса Финн Картер отказалась репетировать эту сцену. Настояла на том, чтобы все выглядело натурально – и ее испуг, и судорожное желание спастись, и царапины. В итоге сцену сняли с первого раза.

Зато намучились на съемках кульминационной сцены, когда последний грабоид разбивается в пропасти. На эпизод потратили целый день и девять дублей. Использовали полноразмерный полиуретановый макет монстра. Внутри него закрепляли «изделия номер два» с оранжевой краской и опускали тушу червя вниз.

Изделия оптом закупили в местной аптеке, чем вызвали немалое удивление (и уважение) персонала. Туша червя падала куда угодно. Но только не туда куда было нужно. От удара о землю шарики с краской естественно лопались. В итоге после каждого неудачного дубля тушу вскрывали, чистили, отмывали. Снова наполняли внутренностями с краской и зашивали. Так продолжалось до тех пор, пока сцену не отсняли как надо.

Трудоемким получился и эпизод, где монстр утаскивает под землю автомобиль. Сцену снимали в последнюю очередь, когда основная работа была уже завершена. Под это дело специально вырыли яму, которая смогла бы вместить себя всю машину. Установили там лифтовый механизм. Но при погружении автомобиль вдруг застрял. В итоге махнули рукой и большую часть этого фееричного эпизода просто оставили за кадром.

Когда «Дрожь земли» вышла в прокат, то едва смогла отбить производственные затраты. Зато на видеоносителях фильм стал настоящим хитом и принес киностудии неплохие дивиденды. Было снято несколько продолжений.

Выходил даже сериал. Но ни один из сиквелов так и не смог сравниться по популярности с первой частью. Лично я до сих пор иногда пересматриваю этот угарный фильмец. С приятной ностальгией вспоминая переполненные видеосалоны и одноголосые гнусавые переводы времен своей юности.

История дружбы великого клоуна и пса – посланца иных миров

Любовь Юрия Никулина к братьям нашим меньшим не нуждается в доказательствах. У артиста в разное время жили разные собаки: таксы, спаниели, ризеншнауцеры. Один из которых, кстати, стережет место последнего приюта Никулина.

Но была в череде домашних любимцев и совершенно особая собака. К сыну Юрия Владимировича 9 мая 1980 года на улице прибилась собачка. Явная потеряшка, но в толпе и суете праздничного дня Максим не смог отыскать хозяев испуганного песика. И бросить его тоже не смог, потому повез домой дрожащее создание.

На прогулке с Кутей.

Дома у Никулиных царило оживление: хозяин принимал гостей. К моменту возвращения Максима часть из них уже разъехалась, другие остались ночевать. Припозднившаяся парочка – артист цирка Альперов и доктор философии Фролов оживленно обсуждали животрепещущую тему – природу человеческого смеха. Понятно, что к этой теме мужчины подошли уже по достижении определенной кондиции. Когда Максим вошел вместе с приобретением, то Фролов как-то странно на них взглянул, свернул разговор и ушел к себе. А на следующий день позвонил Никулину, чтобы извиниться за неожиданный уход. Который объяснил следующим образом: Юра, милый, мы вчера так хорошо выпили, что в какой-то момент мне показалось, что по дому уже собачка бегает. Я понял, что допился не до белочки, но до собачки и надо срочно идти домой.

Так и осталась в доме Кутерьма – сокращенно Кутя. Хотя Максим пообещал родным поискать хозяев псинки, на следующие 13 лет в доме поселилось такое шкодливое счастье.

Повадки у приобретения были исключительно фокстерьерские: шалунья, активистка, шкода. Такой была Кутя. При выходе на прогулку на площадке собачка всегда организовывала собачью свару, но сама в разборках не участвовала. Очень ревностно собака относилась к хозяйскому имуществу и нервничала, когда из квартиры пытались вынести какие-то вещи. Даже если речь шла об автографах. Между дверью и счастливым обладателем автографа любимого артиста, который Никулин ставил на книге или фотографии, возникала Кутя и начинала облаивать посетителя. И верно: ходят и ходят тут, а потом добро пропадает.

Никулин и Плятт.

Никулин тесно дружил с актером Ростиславом Пляттом. И когда закадычные друзья встречались, то эта встреча неизменно превращалась в фейерверк шуток и розыгрышей. Подчас с продолжением. Как-то Ростислав Янович спросил друга, кого из родных тот хотел, чтобы упомянули в пьесе. Юрий Владимирович, ни секунды не раздумывая, ответил, что тещу – Марию Петровну. И вот спектакль. Как всегда аншлаг. И в разгар трагического монолога Плятта, который играл богатого пожилого американца, тот выдает: Противный дождик все еще идет. А бедная Мария Петровна выгуливает собачку Кутю.

Фраза была введена в основную канву так мастерски, что никто из зрителей не заметил подвоха. Кроме Марии Петровны, которая чуть не подпрыгнула в кресле. Она тормошила дочь и зятя, требуя пояснений, а те только тряслись от беззвучного смеха. А Кутя невольно стала героиней пьесы.

Свою собачку великий клоун называл пришельцем из-за странной привычки. Собака любила странным образом урчать на коленях у Юрия Владимировича. Словно хотела что-то сказать на инопланетном языке и сетовала, что люди не понимают. Так волей случая потерянная собака обрела дом, прожила счастливую жизнь и даже стала частью культурного достояния нашей страны благодаря доброму сердцу всеми любимого артиста.