Заканчивается пора поступления в ВУЗы, начинается пора заселения в общежития. Если вы находитесь в зоне пересечения множеств "счастливчики, поступившие в СПбГУ" и "иногородний студент", то, вероятно, претендуете на место в студенческом городке. Сразу скажу, что ваш теперь уже родной вуз предоставляет общежитие всем желающим, так что никто без места не останется. Но, как это обычно бывает, есть нюансы.

СПбГУ имеет кучу общежитий (около 20, боюсь соврать), они разбросаны по всему городу. Но есть места локализации. Это Петродворцовый учебно-научный комплекс (ПУНК) и Василеостровский учебно-научный комплекс (ВУНК). Есть ещё отдельные здания в Стрельне, общежитие вблизи метро Улица Дыбенко (её за это называют ДУНК, но мне это название не нравилось никогда), но если говорят об общагах, то упоминают или ПУНК или ВУНК.

Так вот, если вы особо ничем не выделились при поступлении (участвовали в общем конкурсе баллов ЕГЭ), то вам, скорее всего, светит место в ПУНКе. Я уж даже не знаю хорошо это или плохо, но если учебные здания вашего факультета (института) находятся в центре Питера, то придётся очень много времени проводить в дороге.

Если же вы поступили "без вступительных испытаний" (когда я поступал, это, вроде, называлось так), то наоборот можете рассчитывать на место в ВУНКе. Я лично поступал с дипломом всероссийской олимпиады, в разные годы могут также котироваться итоги олимпиад СПбГУ, МГУ и всяких других, это неважно. Либо социальные льготы, они тоже дают преимущества при отборе.

В общем. Поступающие БВИ и рассчитывающие на общагу - это для вас. Теоретически, вы можете оказаться в Доме студента (общежитии №4), что находится на улице Шевченко, дом 25, корпус 1.

А можете и не оказаться, а попасть, например, в общежитие №1, №2 или №3, известные как "Корабли". Про них не могу особо ничего сказать, кроме того, что там огроменные крысы (ну вот реально очень большие) и полно тараканов.

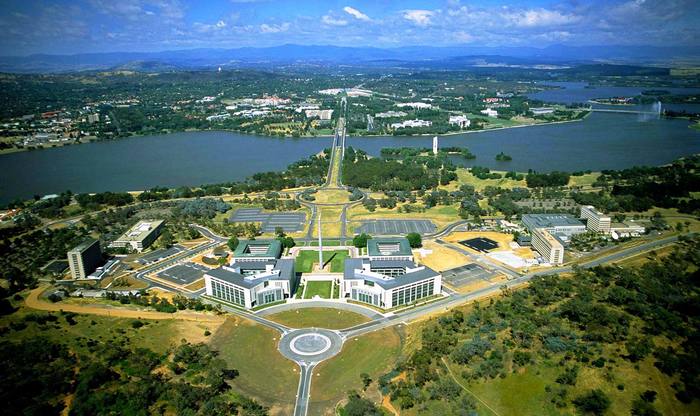

Вот так выглядит Дом студента, красавец. Среди студентов известен больше как "четвёрка", название Дом студента вообще редко кто знает даже.

Это общежитие считается одним из наиболее "приличных". В целом, общаги СПбГУ находятся в довольно хорошем состоянии, хотя есть и объективно отстойные. Но четвёрка выделяется, туда много кто стремится переехать. Это знаю по своему опыту, туда переехала существенная часть моего потока, когда переселились из ПУНКа.

Я же здесь прожил с самого зачисления в 2014 году. Окончил бакалавриат в 2018 и, разумеется, выселился. Сейчас поступил в магистратуру и сам жду публикации списков на заселение. Хочу вернуться ещё на два года).

Вы уж простите за фотографии! Фотограф из меня никакой, фоткаю на тапок, и вообще я тогда спешил. Отмазок у меня много.

Но, надеюсь, можно понять, что состояние общаги хорошее. За 4 года, что я там провёл, проводился косметический ремонт на лестницах, капитальный ремонт на входе и вахте (вахту вообще перенесли к парадному входу, где она и должна быть). Уборки регулярные, кроме выходных, так что очень даже чистенько.

Но есть и проблемы. Лифты (их два) находятся в так себе состоянии. В обоих не работает по несколько кнопок, один регулярно застревает. Если честно, когда не имел с собой телефона, старался ходить пешком, потому что боялся застрять без возможности позвать на помощь. С ними стоит быть осторожнее.

За лифтом ещё можете увидеть такую вот дверцу, там мусоропровод. Когда я заселялся, комендант сказала, что его скоро починят. Сейчас она уже даже не упоминает, что он есть. Считайте, мусоропровода нет, двери на всех этажах закрыты уже минимум 4 года.

Ещё одна фотка из коридора. Гладильная доска и утюг общественные, ими пользуются все. Очередей не видел ни разу, как-то само всё организуется как надо.

Доска кочует, иногда оказывается в других коридорах. Если соберётесь искать её, то обойдите весь этаж. Тут она тоже бывала (прямо у моей комнаты).

Ну и самое интересное - комната. На полу не грязь - это вода из размороженного холодильника!

Комната у меня была двухместная ("двушка"). Есть также на одного и на трёх человек, но их очень мало. Скорее всего окажетесь в двушке.

ВСЕ КОМНАТЫ РАЗНЫЕ. Вообще все. Даже комната прямо под моей немного отличалась параметрами. Мы по этому поводу много шутили. Некоторым попадается, например, очень маленький туалет, сидеть на унитазе приходится боком. Угловые комнаты больше и имеют два окна. Комнаты у лифтов вообще с ваннами, а не с душем (дальше покажу, какой у меня был).

Комната ваша будет представлять из себя, по сути, студию. Есть жилое пространство (на фото), есть кухонная зона (двери между ними нет), есть совмещённые туалет с душем (иногда ванной). Отличаются только трёшки, там структура как у однокомнатной квартиры (прихожая, отдельная кухня и жилая комната, всё разделено дверями).

Как видно, у вас будет стол, стул, тумбочка, есть книжная полка. Я себе выпросил комод, можете тоже попытать счастье (говорите с комендантом).

Вот тут этот комод видно. А может это и не комод никакой, но я его так называю.

Ещё есть один шкаф для одежды на двоих. Для парней нормально, девушкам часто не хватает.

У меня на полу было ковровое покрытие, иногда бывает линолеум. По мне, линолеум намного лучше, его мыть можно, а я вот только подметал и пылесосил. Причём пылесос надо было по общаге искать, своего у меня не было.

Тут чуток бардак, ничего страшного. Коллекция банок-бутылок уже была когда я заехал, но я её пополнил, конечно.

Окно хорошее, не дует. Вид у меня не особо интересный, на внутренний двор.

Там редко бывает что-то интересное, но иногда собираются стихийные тусы. А так, обычно, машины просто паркуют.

Кухня (она же прихожая) совсем небольшая. Холодильник, по идее, казённый, но они часто оказываются сломаны. У меня, например, при заселении был, но вскоре сломался. Мы с соседом купили новый за свои деньги, он больше, чем родной.

Родной стоял в пространстве под плитой, после его смерти я туда загнал обувную полку. Плита электрическая, две конфорки. Работает хорошо, хоть и старая. Если есть проблемы - зовите электрика, плиты, в отличии от холодильников, они чинят нормально.

Сразу отмечу, что кухни есть не везде. Иногда просто прихожая, без плиты, холодильника, раковины и столешниц. В таком случае берут мультиварку, либо как-то сами обустраивают кухню, не знаю как. Из всех комнат, где я бывал, без кухни была только одна. Так что предположу, что это редкое явление.

Если что, дверь на фото - это в коридор уже.

Ну и туалет. Как упоминал - совмещённый, очень маленький. В моём боком сидеть не приходилось, но места всё равно маловато.

Душ - это вообще жесть, смотрите сами.

Я быстро привык, но сначала испугался не на шутку. Надо освоить технику закрывания шторки, поначалу будете всё там заливать водой.

На этом фотографии подошли к концу. Хочется отметить ещё несколько важных вещей.

1. Местоположение. Общага расположена, на мой взгляд, очень удачно. До метро Приморская пешком минут 20, на транспорте - 10-15. Близко автобусная остановка на Малом проспекте, чуть дальше - трамвайная и автобусная на Среднем. Магазином поблизости полно, до ближайшего - просто дорогу перейти (улица Шевченко двухполосная, машин на ней очень мало). Это ну минута ходу. Но вот ночью будьте осторожнее - пересечение Шевченко и Малого прямо притягивает алкоголиков всего района.

2. Интернет. Наслышан о проблемах с общажным интернетом. По всему СПбГУ такие услуги предоставляет единый провайдер. В комнате сразу есть выходы, можно подключиться напрямую к компу/ноуту или организовать wi-fi. Обычно выбирают второй вариант, я тоже так поступал. Мой тариф стоил 400 рублей в месяц, скидываться с соседом по 200 рублей - вполне нормально. Работает не особо стабильно, сбои случаются. Но за 4 года, что я жил в общаге, стало лучше.

3. Столовой нет. У СПбГУ вообще проблемы со студенческим питанием - столовые почти на всех факультетах отвратные. В общагах их, обычно, вовсе нет, только в ПУНКе имеется. Совсем поблизости поесть можно только в шавухе, либо придётся пройтись или даже проехаться. Для меня это минус - не всегда есть возможность и желание готовить.

4. Общага довольно тихая. Первокурсников тут мало, а они - основной источник шума. Чем старше курс, тем тише. А здесь люди вполне приличные. Но это не значит, что движухи нет совсем. Она есть, местами даже может мешать. Считается, что шестой этаж тусовый очень, не знаю, как так получается.

5. Комендантского часа нет, общежитие всегда открыто. Вахтёры, бывает, засыпают по ночам и закрываются, но если постучать - быстро открывают. Гостей можно официально водить до 23:00, либо платно оставлять на ночь. Стоимость ночёвки, вроде, 350 рублей. Но это неточно.

6. Комендант с инспекциями по комнатам не ходит. За всё время моего проживания мою комнату визитом не удостоила ни разу. Многие друзья в других университетах рассказывали, что комендант может чуть ли не каждый день проверять порядок в комнатах, в нашей такого нет. Вахтёр или комендант могут прийти если на вас жалуются, либо если вы как-то накосячили (не платите за проживание, после 11 не вышел гость, вообще уже давно отчислены и всё такое).

7. Есть проблема с пожарными сигнализациями. Они либо нерабочие, либо сверхчувствительные. Из-за вторых постоянно срабатывает тревога. Иногда может будить по утрам или ночью. Орёт до тех пор, пока вахтёр не сходит в "горящую" комнату и не выяснит причину. Как правило, это оказывается подгоревшая котлета и всё в таком духе.

Надеюсь, кому-то пост оказался полезен. Зарегистрировался специально, чтобы написать. Просто сам помню, как переживал из-за общаги при поступлении, совсем не знал чего ожидать. Фотографии на официальных сайтах обычно показушные, какие-то идеальные комнаты. Много страхов было по поводу соседей, общей атмосферы, строгости вахтёров и коменданта.

Если кому-то я помог избавиться от таких переживаний, значит не зря старался.