Урбанизация не была самостоятельным направлением развития римской цивилизации, а являлась составной частью многогранного процесса романизации – территориальной, социально-политической, культурной и правовой интеграции провинций, представлявших в период Ранней империи конгломерат разнородных территорий завоеванных стран и варварских обществ, в территориальное государство. Лучшей и самой распространенной практикой романизации было основание новых городов на завоеванных и присоединенных территориях. Урбанизация не ограничивалась основанием новых городов, являвшихся колониями римских ветеранов и итальянских поселенцев. Она осуществлялась также в таких формах, как развитие древних ремесленно-торговых, портовых и культурных городов регионов Средиземноморья; преобразование поселений, соседствующих с постоянными лагерями легионеров, в города – экономические и (или) административные центры провинций; образование городов на базе существующих населенных пунктов, обладающих благоприятным ЭГП относительно центров экономического развития провинций; основание городов по инициативе принцепса или в честь императора его наместниками или командующими армиями. Город был основной ячейкой имперского общества и универсальной единицей его расселения, политическим и административным центром римской государственной власти и опорным пунктом романизации их территориальных округов. Сеть расселения складывалась из новых городов – колоний и муниципий, а также романизированных местных городов, наделенных таким статусом или льготами и привилегиями.

Содержание урбанизации на всех стадиях становления и развития империи определялось провинциальной политикой – ключевым элементом романизационного процесса. Провинциальная политика всех принцепсов определялась парадигмой – империя управляет не территориями и населением, а городами. Этот вывод был сформулирован еще в 145 г. оратором Аристидом в речи «Похвала Риму»: «О том, насколько вы превосходите всех размерами вашей державы и разумностью вашего государственного устройства, я уже говорил. Теперь же, мне кажется, можно смело добавить, что все те, кто правили на земле до вас, правили отдельными народами, а не городами». Особенно активно урбанизация проводилась во времена правления императоров Цезаря, Августа, Траяна и Адриана, и именно эпохи их правления отмечены значительным увеличением числа городов как путем строительства новых, так и за счет существующих поселений, которые приобрели городской статус.

Новая провинциальная политика – имперская по содержанию, началась с Юлия Цезаря и была направлена на усиление римского влияния посредством урбанизации провинций. Это достигалось основанием колоний ветеранов и переселенцев из Италии. Колонизация провинций, первоначально вызванная недостатком свободной земли в Италии, стала эффективным инструментом романизации провинций, осуществляемой Цезарем. Было основано множество колоний: на месте разрушенных Карфагена и Коринфа, в Испании, в южной Галлии, Македонии, Северной Африке и Малой Азии. Сформированная в результате колонизации сеть расселения включала и отдельные существующие города, которые Цезарь возвел в ранг почетных колоний или муниципиев.

Император Октавиан Август продолжил политику выведения колоний в провинции – как в те, где размещались ветераны и эмигранты из Италии в эпоху Цезаря, так и в те, где они основывались впервые. Колонизация Августа, ставшая самой масштабной и длительной в истории Рима, была исключительно ветеранской и охватила все регионы, а не только средиземноморский макрорегион. Для укрепления римского присутствия колонии были выведены в Африку, Испанию и Галлию. Особенностью урбанизации, осуществляемой императором Августом, было то, что колонии в провинциях размещались не на приграничных, а на наиболее важных в экономическом отношении свободных территориях в зоне тяготения имперских дорог. Ведущим принципом провинциальной политики Августа было сохранение и поддержка городского строя как основы провинциальной организации. При Августе был обозначено направление развития городского строя Римской империи, которому следовали позднейшие принцепсы – римское господство должно было опираться на самоуправляющиеся города – колонии и муниципии. Предоставление гражданского статуса колониям и городским общинам городов с местным населением с соблюдением их суверенитета и прав для Октавиана Августа, было средством достижения главной цели – сделать города основной структурной единицей своей империи.

Император Траян, после завоевания Дакии и создания одноименной провинции в 107 г., развернул масштабную урбанизацию в районе Нижнего Дуная, которая сформировала сети расселения региона на основе существующих поселений. Опорными центрами романизации – центрами расселения стали существующие города придунайских провинций, каструмы с прилегающими ремесленно-торговыми поселками, которые обрели статус колоний, а также существующие города, возведенные в ранг муниципиев. Сеть расселения дополнили восстановленные местные городские поселения. Созданная провинция Дакия колонизировалась не только римскими ветеранами, но и выходцами со всего Балканского полуострова, Малой Азии и Сирии. Первыми колониями были Сармизегетуза – административный центр провинции и Апулум – главный каструм в Дакии, которые стали основой ее административной системы расселения.

Особенностью провинциальной политики императора Адриана, отличающей её от политики предыдущих императоров, было то, что, во-первых, она вырабатывалась в ходе осуществляемых на местах реформ во время его знаменитых путешествий, а во-вторых, она осуществлялась в условиях завершенной в его правление территориальной экспансии. Романизация при Адриане, ориентировавшемся в своей деятельности на стратегию обороны рубежей римского мира, сконцентрировалась в нескольких субрегионах – приграничные северные провинции, примыкающие к Рейну и Дунаю; Британия; провинции Ахея; провинции Азии; Вифиния и Понт; провинция Африка. С позиции урбанизации и развития сетей расселения ключевое значение имели романизируемые провинции, прилегающие к германскому лимесу, провинция Дакия и Африка. Романизация приграничных провинций в Западной Европе осуществлялась повышением до статуса колоний больших поселений при каструмах (упомянутых ранее) в составе лимесов, ставших центрами расселения субрегиона. Статус муниципия в эпоху императора Адриана получат постоянные каструмы легионов в Дакии, которые станут центрами созданных военно-административных округов. В Африке Адриан основал новые колонии и повысил статус существующих городов, включая Карфаген, ставший центром расселения Средиземноморского макрорегиона. Во время путешествий Адриана провинции и города получили привилегии, направленные на их экономическое и культурное развитие. Были основаны новые городские центры, многие провинциальные города обрели при нём права колоний или муниципиев, многие поселения были преобразованы в города.

В ходе романизации, проводимой в период принципата, сложилась сеть городских поселений, построенная на иерархии их правового статуса. Высшей категорией права обладали романизированные города – колонии и муниципии, которые образовали центры расселения подчиненных им округов, включающих сельские населенные пункты и малые города низшего правового статуса. В процессе пространственного развития, сопровождавшего романизацию, число городов высшего правового статуса возрастало, инкорпорируя новые городские центры в сложившийся на предыдущем этапе пространственного развития ОКР.

С точки зрения пространственного процесса расселения, урбанизация Римской империи – это переход от редкой сети поселений слабо урбанизированных территорий к развитой сети городов; преобразование сетей в системы расселения – контактные и административные. Отдельные города сети, не входящие в ОКР, развивались не изолированно; через связывающие их с центрами локальных систем расселения дороги они сформировали разнообразные пространственно выраженные внешние социально-экономические и культурные связи, образовав территориальную структуру.

Иерархия городских поселений, сложившаяся в период романизации, стала основой административно-территориальной системы расселения Римской империи. Иерархия центров расселения принципата не подверглась значительным изменениям и после эдикта императора Каракаллы, предоставившего римское гражданство всем жителям империи, тем самым закрывшего процесс романизации. Иерархия центров расселения сохранилась до периода домината, когда в результате преобразований, осуществлённых императором Диоклетианом, административно-территориальное устройство империи было преобразовано в более сложно организованную систему.

ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ

Всесторонний анализ административно-территориальной системы расселения Римской империи, сложившейся в период принципата, не относится к предмету данной работы; он сводится к частной оценке иерархии административных центров системы расселения, необходимой для сводной оценки значимости узлов ОКР.

Административно-территориальная система расселения – иерархически организованная совокупность центров расселения и иных поселений, в отличие от структуры расселения объективно не является территориальным образованием, сформировавшимся в процессе самоорганизации или направленной организации сетей расселения. В границах одной и той же территории в зависимости от установленного административно-территориального устройства может быть выделено несколько систем расселения с несходными границами, различным составом населенных пунктов и их иерархией. Например, Пиренейский полуостров после победы Рима во Второй Карфагенской войне был разделен на две провинции – Ближняя и Дальняя Испания, впоследствии, при императоре Августе, его разделили на три провинции: Тарраконскую Испанию, Лузитанию и Бетику. При императоре Диоклетиане был образован диоцез Испания, в котором на Пиренейском полуострове было пять провинций. Вместе с тем, при всех административно-территориальных преобразованиях конфигурация ОКР сохранялась; изменялась только иерархия центров административно-территориальной системы расселения.

В Римской империи де-факто сформировалась административно-территориальная система расселения, в отличие от республики, где она отсутствовала, что обеспечило единство и целостность государственного образования. Города в урбанизируемых провинциях, целенаправленно преобразуемых в административно-территориальные единицы империи, существенно отличались временем создания, уровнем экономического развития, численностью населения и его гражданством, формами местного управления, территориальными границами округов, качеством городской жизни и развитостью функционально-планировочной структуры. В условиях гетерогенности урбанизированного пространства провинций организация административно-территориального устройства опиралась на лучшие практики римского городского строя – разграничение провинциальных городов по правовому положению. К высшей категории принадлежали колонии римских граждан и муниципии, ниже по положению были латинские колонии, за ними следовали свободные города и, наконец, податные города. Главными городами сети населенных мест были колонии и муниципии – самоуправляющиеся города, ставшие опорными центрами римской государственной власти и романизации. Именно эти городские поселения составляли системообразующий уровень в иерархии центров системы расселения империи. Более высоким рангом по отношению к ним обладали только административные центры (столицы) провинций и регионов.

Многоуровневая система расселения сформирована городами имперского значения, которые образовали следующую иерархию (от высшего ранга): центры систем расселения макрорегионов, одновременно являвшиеся административными центрами-столицами определённых провинций; административные центры остальных провинций; главные города провинций – центры расселения городских округов (с приписанными городскими и сельскими населенными пунктами); местные города. Уникальным положением в административно-территориальной системе расселения обладал Рим, который занимал верховенствующее положение в иерархии как город глобального значения, являвшийся не только столицей империи, но и важнейшим городом цивилизованного древнего мира.

ТИПЫ ГОРОДОВ

Центры административно-территориальной системы расселения, вполне очевидно, относились к узлам ОКР. В процессе формирования административно-территориального устройства римского государственного образования город становится звеном, интегрирующим потенциал развития узлов ОКР и центров систем расселения. Необходимо добавить, что уровень центральности города не постоянен; при реорганизации административно-территориального государственного устройства он переопределяется в соответствии с его новым рангом в измененной системе расселения. Значимость города как узла ОКР, в отличие от его центральности, является более устойчивым и стабильным параметром. Общепринятым критерием значимости центров расселения является людность, которая распределяет города, образующие узлы ОКР, в определенном порядке.

Сложившиеся в первом веке ОКР и территориальная структура расселения империи создали условия для свободного движения товаров (в том числе рабов), сырьевых ресурсов и экономически активного населения, а также создания сети городских поселений в поле расселения крупных городов и зоны тяготения имперских дорог, что кардинально изменило условия их развития. Людность городов становится динамическим значением, складывающимся под влиянием внешних факторов, изменяющихся во времени и пространстве. Эти условия определяются следующим: ЭГП города на каждом уровне в рассматриваемый период времени; геостратегическое положение города в империи; его положение в сети, образуемой экономическими и кооперационными отношениями городов в территориальной структуре хозяйства, включая морехозяйственные звенья; ранг (иерархический уровень) города в административно-территориальной системе расселения.

В сочетании с крупномасштабной урбанизацией, рассматриваемой с точки зрения увеличения городского населения, связные отношения городов привели к дифференцированному росту их численности. Пространственное сочетание внешних факторных условий на территории определенного города является уникальным. По этой причине увеличивавшаяся в процессе развития Римской империи численность населения городов-узловых звеньев ОКР значительно отличалась друг от друга. Появляются городские поселения с исключительной для античности численностью населения: в Риме было не меньше 1 000 тыс. чел.; в Александрии – 300 тыс. чел. на рубеже нашей эры; в Антиохии к концу первого века население превысило 300 тыс. чел.; в Карфагене (колония, основанная Цезарем) к концу второго века. оно достигло (по некоторым оценкам) 700 тыс. чел.; в Апамее Сирийской – 500 тыс. чел.

Города с большой людностью образовали центры локальных контактных систем расселения, поле расселения которых пропорционально численности их населения. Поле расселения имеет пространственную выраженность как зона влияния центров расселения. Крупные города обеспечили устойчивость ОКР, территориальной структуры сети расселения и административно-территориальных систем расселения, создавая тем самым необходимые условия для эффективного государственного управления провинциями.

Множество, образуемое городскими поселениями разной людности, по общему правилу дифференцируется на группы крупных, больших и малых городов с репрезентативными для каждого исторического времени, интервалами численности населения. Интервал значений для разграничения городов по величине на отдельные группы зависит от общей численности населения государства в определенный исторический период развития и стадии урбанизации, на которой оно находится, а также от других менее значимых факторов.

Численность населения городов в составе ОКР Римской империи на конкретном этапе территориального развития не может быть установлена достаточно точно. В существующих источниках данные по численности населения приводятся для состава поселений и стадии развития Римского государства в контексте конкретных исследований. Существуют данные, обобщающие сведения различных источников численности населения для значимых в историческом отношении городов Римской империи на начало первого века, приведенные, в частности на сайте https://www.roman-glory.com. Учитывая, что пространственное развитие империи продолжалось до кризиса третьего века, а административно-территориальное устройство сохранялось до реформ императора Диоклетиана, логично предположить, что людность городских поселений в этом хронологическом интервале скорее увеличивалась, чем снижалась. При этом, происходившее увеличение людности городских поселений не могло изменить порядок их значений, определенных на начало первого века. Предлагаемая систематизация городов по группам численности населения основана на этих данных с уточнением показателей по городам имперского значения на первую половину второго века (при наличии сведений). За исключением упомянутой выше группы городов данные начала первого века приняты в качестве нижних значений параметра численности населения, что представляется корректным для создания модели ОКР.

Для выделения групп городов приняты следующие параметры численности (людности): крупнейшие – население свыше 200 тыс. чел.; крупные – население от 100 тыс. до 200 тыс.; большие – население от 80 тыс. до 100 тыс. чел.; средние – население свыше 45 тыс. чел. Наиболее многочисленной была группа малых городов, не входящих в ОКР, с людностью от 2 до 15-25 тыс. чел. В общем массиве поселений с городским статусом именно эти города составляли в Римской империи основную массу. Рим, с его уникальной для античности миллионной людностью, следует рассматривать обособленно от сложившихся групп городов. Рим не только центральный город, замыкающий на себя оси расселения империи, но и город мирового значения – узел глобальной структуры торговых путей древнего мира.

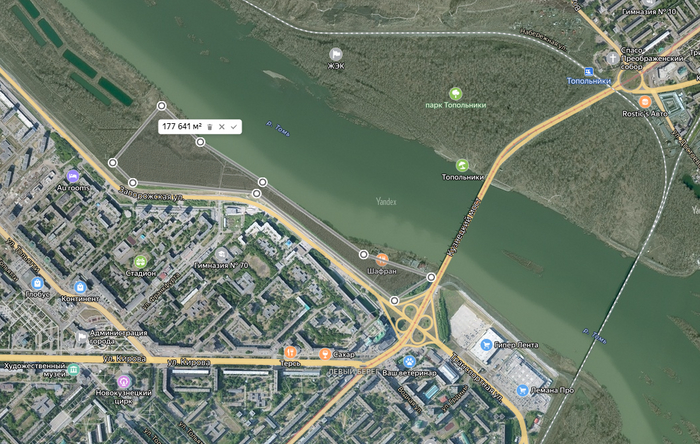

ОПОРНЫЙ КАРКАС РАССЕЛЕНИЯ ПЕРИОДА ПРИНЦИПАТА

Реконструкция структуры ОКР Римской империи периода Принципата выполнена картографическим методом и представляет собой графическую схему «Опорный каркас расселения Римской империи в период правления императора Адриана» (далее – Схема), выполненную с использованием общедоступной карты Roman Empire 125 political map.svg, созданной на корректной картографической основе, которая отображает административно-территориальное устройство Римской империи по состоянию на 125 год, а также тематических карт-схем, соответствующих времени правления династии Антонинов, и необходимых сведений из классической истории Рима, относящихся к предмету настоящей работы.

УЗЛЫ ОПОРНОГО КАРКАСА РАССЕЛЕНИЯ

Совокупность узлов ОКР, разделенная на группы по типам городов, располагает их в определенной последовательности, объективно отражающей степень значимости этих узлов в системе центров расселения и экономического развития. В рассматриваемый исторический период Римской империи узлы ОКР образовали следующий порядок:

Генеральные узлы ОКР (первого порядка) – совокупность крупнейших городов империи, ставших в процессе её становления центрами расселения макрорегионов. Такими городами в период принципата были Рим, Лугдунум, Эфес, Пергам, Антиохия Великая (совр. Антакья), Александрия, Карфаген. Рим, включённый в состав генеральных узлов ОКР, фактически являлся городом высшего порядка. Это было следствием не только его исключительной численности населения, но и его интеграции в глобальную торговую сеть, через которую морскими и сухопутными дорогами доставляли товары не только из всех римских провинций, но и Китая, Индии и Центральной Африки;

Главные узлы ОКР (второго порядка) – совокупность крупных городов, представлявших собой центры экономического развития провинций, включая транспортные узлы имперского значения – сухопутные и портовые. Как субъект системы расселения они, как правило, были административными центрами провинций. Городов-главных узлов ОКР относительно немного, и их можно перечислить в тексте: Аретиум, Брундизий, Августа-Винделинкорум, Августа-Треверов, Сирмиум, Филлипополь – Европейский макрорегион; Кадис, Коринф, Смирна, Сардис, Апамея Фригийская (совр. Динар) в Малой Азии Антиохия Великая, Апамея Сирийская – Средиземноморский макрорегион.

Основные узлы ОКР (третьего порядка) – большие и средние города, образованные локалитетами главных функций империи: административно-культурных, военных, транспортных, портовых, торгово-ремесленных. Опорные узлы ОКР – важнейшая и многочисленная группа городов; их состав приводится в разделе «Опорный каркас расселения и главные направления пространственного развития».

На отнесение узлов ОКР к определенному порядку, устанавливаемому типом города, также влияет положение города в территориальной структуре хозяйства и ранг в административно-территориальной системе расселения, что следует принимать во внимание, обращаясь к Схеме. По этой причине в состав основных узлов ОКР включена часть малых городов, местоположение которых определялось транспортно-географическим или военно-стратегическим положением в империи. Такими городами, к примеру, были транспортные узлы Цезарея Августа (совр. Сарагоса) и Багакум (совр. Бове) провинций Тарраконская Испания и Белгика; приграничные города Волюбилис и Сала-Колония, замыкающие транспортную линию ОКР – имперскую дорогу в провинции Мавретания Тингитанская. Административные центры провинций, независимо от фактической численности населения, на Схеме отображены как основные узлы.