Поставь нам царя!

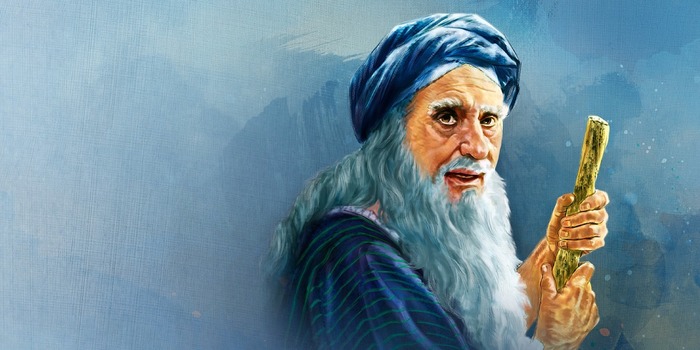

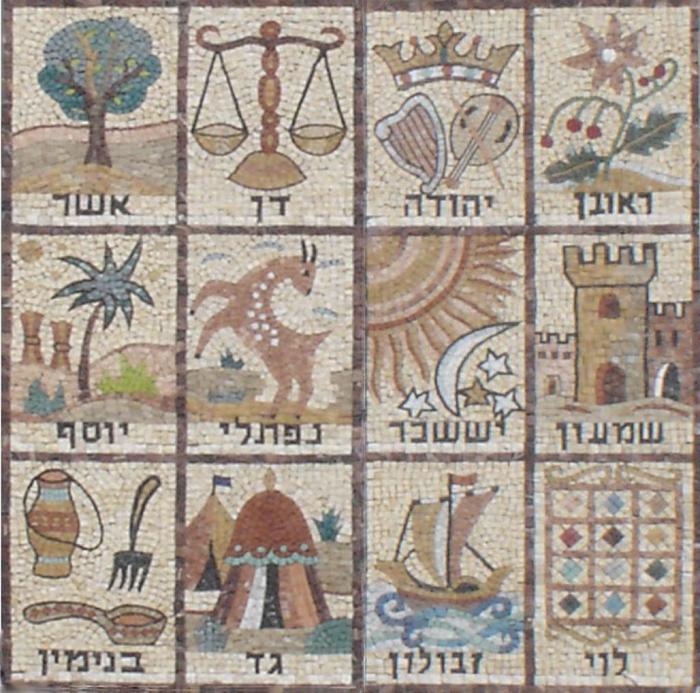

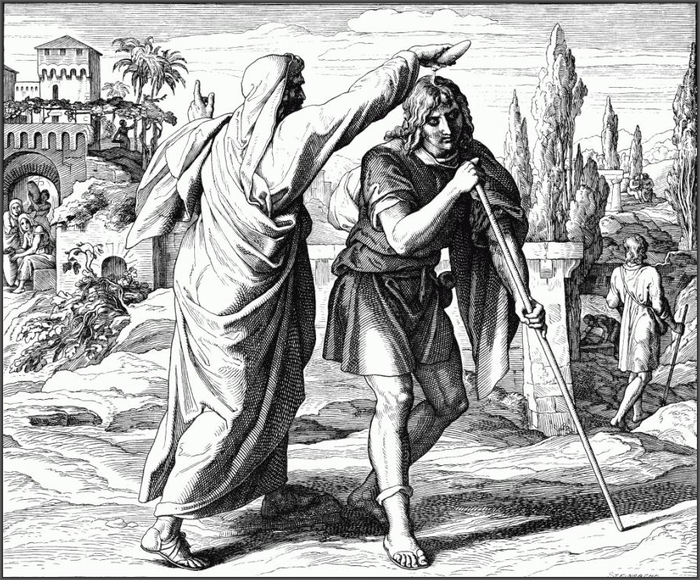

Многие годы Самуил вершил суд над Израилем. “Из года в год он обходил Вефиль, Галгал и Массифу, судя Израиль во всех этих местах” (1 Цар. 7:16). Но с возрастом его силы слабели, и тяжёлое бремя судейства становилось неподъёмным. “Достигнув старости, мешавшей ему выполнять привычные обязанности, Самуил передал власть своим сыновьям: старшему, Иоилу, и младшему, Авии. Он поручил одному судить в Вефиле, а другому — в Варсуве, чётко разделив их полномочия. Однако сыновья оказались недостойными отца. Вместо его праведного пути они избрали противоположный, принимая взятки и вынося несправедливые решения ради личной выгоды. Их роскошная жизнь нарушала Божьи заповеди и волю отца, который стремился воспитать в народе справедливость. Их поступки сеяли смуту и угрожали устоям общества. Не в силах терпеть беззакония, народ пришёл к Самуилу с жалобами на его сыновей” [Иосиф Флавий. Указ. соч. Т. 1. Книга 6. Глава 3, 2. С. 267–268]. Самуил не учёл урока Илии, чьё попустительство сыновьям, недостойным священства, привело к беде. Подобно Илии, он доверил сыновьям ответственное служение, не осознавая, что это не только подрывает теократию в глазах народа, но и губит самих детей. Однако, в отличие от Илии, Самуил не защищал сыновей, когда народ указал на их проступки. Но следующее требование народа потрясло его: “Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у других народов” (1 Цар. 8:5). Просьба о царе была для Самуила ударом, ибо означала отвержение Божьего правления. С человеческой точки зрения, это требование имело основания, как поясняет историк Косидовский: “После поражения при Афеке и во времена Самуила Израиль страдал от филистимского гнёта. Тогда укрепилось мнение, что только выдающийся военный лидер, подобно царям соседних стран, способен освободить народ. Объединение племён под сильным монархом виделось решением всех бед. К этому добавлялись классовые противоречия: после завоевания Ханаана возник слой богатых купцов, землевладельцев и старейшин, нуждавшихся в защите имущества от обездоленных масс, что могла обеспечить монархия” [Косидовский З. Библейские сказания. М.: Политиздат, 1978. С. 316]. Историк Ренан добавляет: “Царская власть стала необходимостью для Израиля. Каждый шаг к национальному единству был шагом к монархии” [Ренан. Указ. соч. С. 144, 145].

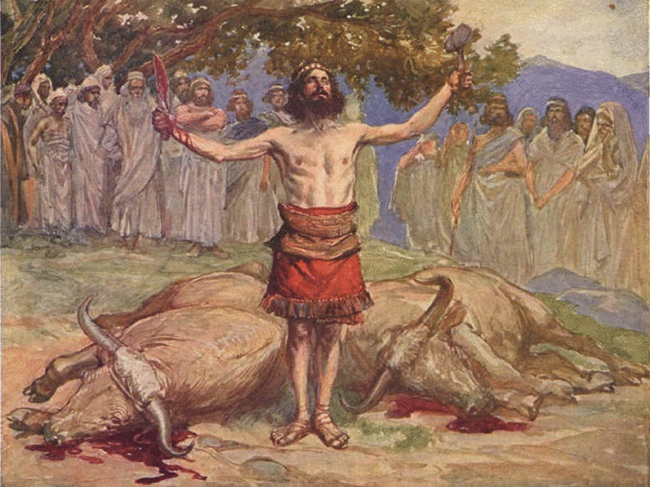

Израильтяне желали царя по нескольким причинам: 1) Они видели, что соседние народы — египтяне, вавилоняне, моавитяне, аммонитяне, ассирийцы — с их царями сильнее, богаче и владеют большими землями. 2) Царь для них символизировал единство и справедливый суд, чего, по их мнению, не хватало Израилю. 3) Царь вёл народ в войнах, которые были постоянными, а Израиль часто не находил лидера для всех колен. 4) Монархия защищала богатых от бедных, что стало актуальным с ростом социального неравенства. Однако ошибка израильтян, как и анализирующих их историков-материалистов, заключалась в чисто светском подходе. Они игнорировали духовную причину своих бед, ища решения в подражании другим народам. Они не замечали, что богатство соседей принадлежало лишь элите, а массы жили в угнетении; суд царей основывался на взятках, а не справедливости; смуты не исчезали, а царская армия не гарантировала побед. Если бы израильтяне взглянули на свою историю духовно, они увидели бы, что их победы — переход через Чермное море, Иордан, разгром Ога и Сигона, падение Иерихона, остановка солнца над Аиалоном, победа над филистимлянами — были достигнуты не царём, а Богом. Если бы после Иисуса Навина они продолжили завоевание Ханаана, не смешиваясь с его жителями и их религией, Палестина стала бы их землёй. Верность Богу сделала бы их самым процветающим народом, примером для других, как обещал Господь. Но они отвергли Его, забыв, что уже пробовали царскую власть. За 150–200 лет до Самуила Гедеон, судья Израиля, прославился победами над мадианитянами (Суд. 6–8). Народ предложил ему царский титул (Суд. 8:22), но он отказался, хотя присвоил священнические функции, исказив культ (Суд. 8:24–27). Фактически, он стал первым царём, как отмечает Шиллер: “Гедеон, возможно, был первым царём колен Ефремова и Манассиина… Его гарем и множество детей указывают на царский статус” [Шиллер Г. Всемирная история. СПб.: Вестник Знания, 1906–1907. Т. 1. С. 166]. Это привело к идолопоклонству и разврату. Его сын Авимелех, стремясь к власти, убил 70 братьев, начав гражданскую войну (Суд. 9). “Авимелех, преданный культу Молоха, завоевал поддержку Сихема, но ввёл тиранию, попирая законы” [Иосиф Флавий. Указ. соч. Т. 1. Книга 5. Глава 7, 1. С. 243]. Он разрушил Сихем, сжёг жителей в храме Ваал-Берита и погиб под Тебецом, убитый женщиной (Суд. 9:54–57) [Ренан. Указ. соч. С. 126]. Самуил с болью смотрел на народ, требующий царя. Он понимал, что они отвергают Бога, не осознавая этого. “Господь сказал Самуилу: они отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними… Объяви им права царя” (1 Цар. 8:7–9). Самуил предупредил: “Цари заберут ваших сыновей на войну, дочерей — в прислугу, имущество — для своих слуг. Вы будете молить Бога об избавлении, но Он не услышит” [Иосиф Флавий. Указ. соч. Т. 1. Книга 6. Глава 3, 5, 6. С. 269]. Народ не внял, упорствуя в своём желании. “Самуил пересказал слова народа Господу. Господь сказал: поставь им царя” (1 Цар. 8:21–22). Народ разошёлся, радуясь, не понимая, какой выбор сделал. Самуил, последний судья, шёл домой усталым, зная, что отступление от Бога ведёт к гибели. Четыреста лет монархии принесут падение десяти колен, плен Иуды и разрушение Иерусалима, но Самуил знал главное: без Бога народ обречён.