Жарким июньским днем 1924 года из купе международного вагона на платформу Белорусского вокзала ступил иностранец лет 35–40.

Одет он был неприметно. Иностранец снял квартиру в доме 10 в Успенском переулке. В домовой книге его прописали как Неймана – «специалиста по технической помощи».

Трудился господин Нейман в Хлебном переулке, дом 28, где помещались хозяйственные службы германского посольства.

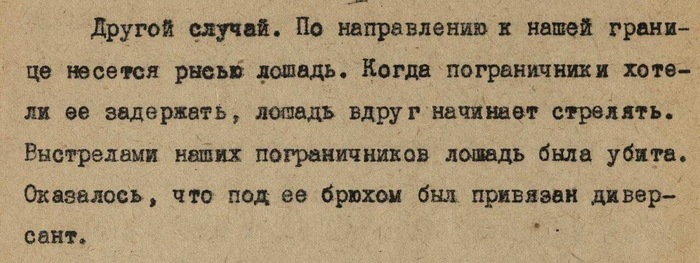

Документы о работе этого скромного служащего будут рассекречены в РФ только в XXI веке, да и то выборочно. Это был один из успешных разведчиков мира Оскар фон Нидермайер.

Его имя регулярно поминалось в процессах 1936–1937 годов.

Именно Нидермайер якобы завербовал десятки участников троцкистских и военных заговоров, в том числе известных разведчиков Берзина, Артузова, Штейнбрука, Силли и др.

Именно ему якобы передавал секретную информацию маршал Тухачевский.

Канариса, Гейндриха, Шелленберга и Мюллера у нас знают и школьники. А кто такой Нидермайер?

Оскар фон Нидермайер родился в 1885 году в Баварии, в городке Фрайзинг. Отец Оскара был архитектор, но сын выбрал военную карьеру и в 1910 году окончил артиллерийское училище в Мюнхене.

Одновременно Оскар учился в Мюнхенском университете на факультете географии, этнографии и геологии.

А в 1912 году лейтенант артиллерии Нидермайер отправляется в научную экспедицию на Восток, организованную и финансируемую Мюнхенским университетом.

В течение двух лет Нидермайер посетил Индию, Аравию, Египет, Палестину, но большую часть времени провел в Персии.

В августе 1914 года лейтенант Нидермайер в составе десятого артполка отправился на Западный фронт, но уже в октябре 1914 года его отозвали в Берлин для выполнения секретной миссии на Востоке.

Военная экспедиция в страны Ближнего Востока была организована по инициативе военного министра Турции Энвер-паши немецким и турецким генштабами.

Она была предпринята с целью вовлечения стран Ближнего Востока в войну и, в частности, чтобы склонить Афганистан к вступлению в войну на стороне Германии, а также чтобы поднять против англичан повстанческое движение в Персии, Афганистане, Белуджистане и Индии, что должно было отвлечь от основных фронтов большие силы союзников.

В составе экспедиции было около 350 человек, в том числе 40 германских офицеров. Рядовой состав был укомплектован из персов, афганцев и индусов, которые, как хорошо знающие местную обстановку, были завербованы из числа военнопленных. Часть рядовых были турецкими солдатами. Руководителем всей экспедиции был назначен 29-летний лейтенант Нидермайер.

Воспользовавшись тем, что в Луристане (область в Средней Персии) не было русских войск, экспедиция беспрепятственно пересекла страну с запада на восток, продвигаясь безлюдными пустынями – тем же путем, которым Нидермайер шел во время научной экспедиции в 1912–1914 годах.

По прибытии в Кабул он много раз вел переговоры с эмиром Хабибуллой-ханом и представителями афганских правительственных кругов. Нидермайер от имени кайзера пообещал эмиру в случае его вступления в войну на стороне Германии оказать ему помощь в создании так называемого Великого Афганистана, то есть присоединить к нему английский и персидский Белуджистан.

Эмир, с одной стороны, был согласен объявить войну союзникам, но с другой стороны, он боялся, что своими силами не сможет противостоять союзникам.

И Хабибулла-хан выдвинул условие – переправить в Афганистан несколько германских дивизий. Однако Германия физически не могла этого сделать, и эмир отказался выступать против Антанты, заявив о своем нейтралитете, хотя и выполнял его только формально.

Нидермайер провел в Афганистане ряд мероприятий, которые вызвали у англичан большое беспокойство и заставили их держать в Индии на афганской границе группировку войск численностью до 80 тыс. человек.

По утверждению Нидермайера, вся персидская жандармерия работала на немцев. Руководили персидской жандармерией шведские офицеры, которые еще до начала войны были завербованы немцами.

В результате немцам удалось создать в Персии, Афганистане и Индии из отдельных племен крупные вооруженные отряды, которые, действуя скрытно, нападали на группы английских солдат.

В частности, такие отряды были созданы из: бакриаров, кашчай, калхор в Персии, афридов-махмандов, банеров – в Афганистане и Индии.

По согласованию с эмиром Нидермайер и его офицеры занялись реорганизацией афганской армии и Генштаба. Они организовали несколько офицерских школ и даже военную академию.

В качестве преподавателей служили немецкие офицеры, а также значительная часть австрийских офицеров, бежавших в Афганистан из русского плена. Под руководством немецких офицеров была построена оборонительная линия по защите Кабула, которая демонстративно направлялась против Индии.

Под руководством Нидермайера проведены маневры афганских войск, которые также имели «демонстративное направление» против Индии.

Кроме того, по инициативе Нидермайера на границе с Индией был устроен артиллерийский полигон, где постоянно велись стрельбы.

Забегая вперед, скажу, что на допросе в Москве 28 августа 1945 года Нидермайер заявил, что, находясь в Иране, я имел широкое общение с представителями русских и английских дипломатических и военных миссий. В разговорах с ними я выяснил те вопросы, по которым информировал Зандерса (генерал фон Зандерс – глава германской военной миссии в Турции).

Но, что любопытно, допрашивавшие даже не пожелали уточнить, о чем идет речь, и быстро перевели разговор на другую тему.

Больше о своем «широком общении» с русскими и британскими дипломатами и военными Нидермайер разговор не поднимал. Так что мы никогда не узнаем о секретных переговорах русских властей в Персии с германским разведчиком.

Чтобы избавиться от «афганского Лоуренса», британские власти подкупили эмира Хабибуллу, начав выплачивать ему ежегодную субсидию до 2,4 млн. рупий и выплатили еще до 60 млн. рупий после войны. Британское золото заставило Хабибуллу принять решение о высылке Нидермайера.

В мае 1916 года немцы вынуждены были покинуть Афганистан.

Небольшой отряд Нидермайера пересек всю Персию, наводненную русскими и персидскими войсками, и добрался до Турции. В марте 1917 года Нидермайер был принят императором Вильгельмом II, который наградил его орденом за операции в Афганистане и Персии.

Но вот мировая война закончилась позорным для Германии и России Версальским миром.

В начале 1919 года Нидермайер вновь поступил на географический факультет Мюнхенского университета. Но учиться пришлось недолго.

В начале 1921 года главнокомандующий рейхсвера генерал Ганс Сект берет Нидермайера к себе адъютантом.

А в июне 1921 года Нидермайер в качестве сотрудника немецкого посольства «товарища Зильберта» прибывает в Москву. Стоит заметить, что этот камуфляж был не для ОГПУ. Наоборот, именно эта контора обеспечивала «крышу» Оскара.

Согласно драконовским статьям Версальского договора, германским военным был запрещен выезд за границу с любыми миссиями.

В СССР Нидермайер прибыл в сопровождении советского поверенного в делах в Германии Витора Коппа. В Москве Нидермайер вел переговоры с наркомом иностранных дел Чичериным и председателем Реввоенсовета Троцким.

Предложение Германии об оказании Советскому Союзу помощи в восстановлении военной промышленности на концессионных условиях Троцкий принял.

Он заявил Нидермайеру, что СССР заинтересован в первую очередь в развитии тех отраслей военной промышленности, которых в СССР не было, а именно: авиации, автоматического оружия, химии и подводного флота.

В эту поездку Копп познакомил Нидермайера со своим другом Карлом Радеком.

В начале 1922 года Сект вторично направляет майора Нидермайера в Москву. Вместе с ним едет Поль – один из директоров фирмы Круппа. Нидермайер и Поль проводят в Советском Союзе четыре недели. Вместе с представителями ВСНХ они осмотрели московский завод «Динамо» и авиационный завод в Филях, ленинградский Путиловский завод и судостроительные верфи, рыбинский моторостроительный завод и т.д.

После третьей поездки в Москву Сект и Нидермайер создают немецкое промышленное общество «ГЕФУ» – «Общество проведения экономических предприятий». Под вывеской концессии происходила торговля оружием и военными технологиями.

Так, в 1924 году рейхсвер через фирму «Метахим» заказал СССР 400 тысяч 76,2-миллиметровых (3-дюймовых) патронов для полевых пушек.

Читатель может возразить, а зачем немцам русские 76,2-миллиметровые снаряды, когда у них был свой конструктивно иной 75-миллиметровый снаряд для полевых орудий?

Дело в том, что Версальским договором было оставлено небольшое число 75-миллиметровых и 105-миллиметровых полевых орудий для рейхсвера, а остальное союзники потребовали сдать.

Точное число орудий кайзеровской армии было известно, но немцам удалось припрятать несколько сотен русских 76,2-миллиметровых полевых пушек образца 1902 года, которые по различным причинам союзники не учли.

Германские 75-миллиметровые снаряды к ним не подходили, и посему рейхсвер обратился к СССР. (Заметим, что не только Советский Союз поставлял военную технику Германии в обход версальских соглашений, но, например, чехи и шведы.)

И вот в июне 1924 года господин Нейман (он же майор Нидермайер) прибывает в шестую командировку в страну большевиков, которая продлится аж до декабря 1931 года. Версальский договор запретил Германии иметь военных атташе при посольствах.

И тогда Сект предложил создать в Москве представительство германского Генштаба, который, кстати, тоже был запрещен и потому именовался «войсковым управлением».

Представительство Генштаба получило название «ЦМО» – «Центр-Москва». В Берлине при Генштабе существовал специальный отдел «ЦБ» (Бюро по руководству работами в России), которому и был подчинен «ЦМО».

Формально «ЦМО» числился хозяйственной службой посольства Германии и размещался в двух зданиях – на улице Воровского, дом 48, и в Хлебном переулке, дом 28.

Поначалу формальной главой «ЦМО» был полковник Лит-Томсен, а фактическим главой – его зам Нидермайер. В 1927 году Лит-Томсен был отозван – и главой «ЦМО» стал Нидермайер.

Как позже заявит Нидермайер: «По прибытии в Москву я в первую очередь занялся организацией школ по обучению немецких офицеров. В Липецке в 1924 году организована школа немецких летчиков. В 1926 году в Казани – школа танкистов, в 1927 году в районе города Вольска – химическая школа. Кроме этого, в 1924 году по договоренности с Барановым при штабе Военно-воздушных сил СССР были созданы специальные команды из немецких летчиков-испытателей для проведения опытных и испытательных работ по заданиям ВВС».

В 1926 году Нидермайер оказался на грани провала.

В 1925 году он под фамилией Штраус принял участие в маневрах Западного ВО, где завербовал командира РККА Готфрида, немца по национальности. Готфрид поставлял Нидермайеру весьма ценную информацию о политических интригах в руководстве РККА.

В сентябре 1926 года ОГПУ арестовало Готфрида, а в следующем году он был расстрелян. Нидермайер же отделался выговором от Секта, который ему категорически запретил заниматься агентурным шпионажем.

Ну а что касается технического шпионажа, то для Нидермайера и так были открыты двери почти всех оборонных предприятий Союза. Он почти ежегодно посещал заводы Горького, Казани, Сталинграда, Ростова и других городов.

Нидермайер регулярно встречался с Тухачевским, Уборевичем, Якиром, Корком, Блюхером, Радеком, Рыковым, Караханом, Крестинским и руководством ВВС – Барановым и Алкснисом, начальником военно-химического управления Фишманом, начальником танковых сил Халепским.

Замечу, что все без исключения перечисленные деятели были расстреляны в 1937–1938 годах. Связано ли это с частыми контактами с Нидермайером – дело будущих историков.

Согласно ряду германских источников, в конце 1934 года Гитлер рассматривал две кандидатуры на должность руководителя Абвера – Вильгельма Канариса и Оскара Нидермайера. Как известно, выбор был сделан в пользу первого.

В декабре 1931 года Нидермайера отзывают в Берлин. Возможно, это было связано с тем, что Германия отправила в СССР военного атташе генерала Холма, и функции «ЦМО» начали сокращаться.

В СССР Нидермайер вернулся лишь в начале 1941 года. Он по Транссибу отправился в Японию, где пробыл две недели. Официальная цель поездки – проведение лекций для японских военных.

В Токио Нидермайер встречался с Рихардом Зорге, которому сообщил время нападения вермахта на СССР и направление главного удара. Зорге поспешил передать информацию в Москву. Увы, и время, и направление ударов были указаны неверно.

На обратном пути Нидермайер провел несколько дней в германском посольстве в Москве, якобы для бесед с послом Шуленбергом.

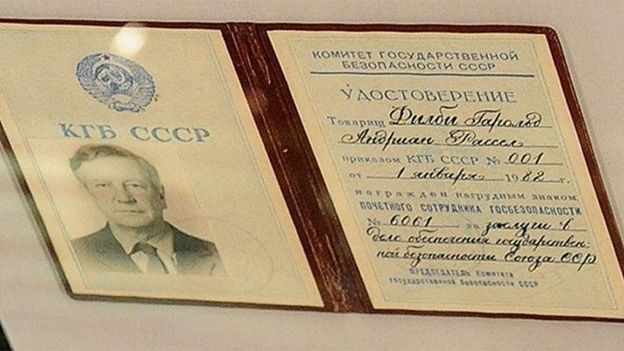

С начала 1990-х годов в наших СМИ появился ряд статей, где утверждается, что Нидермайер еще в 1920-х годах был завербован советской разведкой.

Любопытно, что авторы статей – бывшие сотрудники КГБ, ссылающиеся на документы, недоступные независимым исследователям.

Утверждается, что в НКВД Нидермайеру присвоили псевдоним Нибелунг.

В любом случае Нидермайер предоставил советской разведке большой объем информации о состоянии вооруженных сил Англии, Франции и других государств, а также раскрыл множество их политических секретов.

Но передавал ли он информацию в инициативном порядке или по указанию своего руководства?

Так, по словам Нидермайера, он лично передал представителям РККА план укреплений Босфора и Дарданелл, составленный германскими инженерами, строившими там береговые батареи в 1914–1917 годах.

Между прочим, и сейчас этот план имеет огромную историческую ценность.

С его помощью можно ответить на вопрос, смог бы русский флот овладеть Босфором в 1917 году. Я навел справки по личным каналам. Оказывается, все эти материалы есть в наших архивах, но, увы, под грифом «сов. секретно».

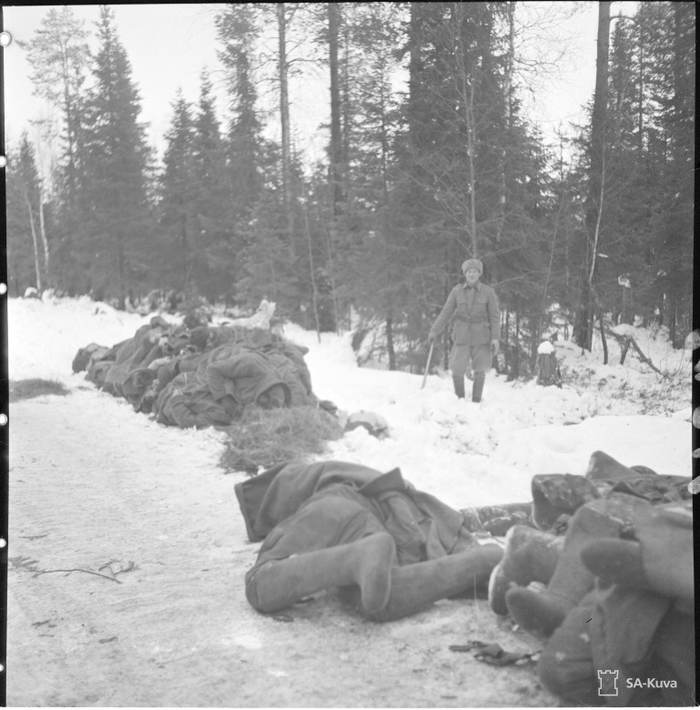

В декабре 1941 года под Ржевом была уничтожена германская 162-я пехотная дивизия. И вот в начале 1942 года на базе управления дивизии начинается формирование мусульманского легиона.

Официально он именуется 162-й пехотной дивизией. В мае 1942 года в командование дивизии вступает генерал-майор Нидермайер.

Всего в дивизии было 17 тыс. человек. Из них легионеров – 9 тыс. и 8 тыс. немцев.

С ноября 1943 года 162-я дивизия действовала в Италии против партизан в районе Удине-Триест. Затем несла береговую оборону на участке Фиуме–Пола–Триест–Герц–Цдине, занималась строительством береговых укреплений на восточном побережье Средиземного моря и непродолжительное время участвовала в боях на фронте против войск союзников.

21 мая 1944 года Нидермайер был смещен с должности командира дивизии и отправлен во Францию советником по восточным легионам при командующем Западным фронтом.

Собственно, восточных легионов на Западе не было, а имелось 60 батальонов, укомплектованных советскими пленными или добровольцами.

Большая часть из них была задействована в системе обороны Атлантического вала.

Позже Нидермайер утверждал, что в случае успеха операции «Валькирия» (покушение на Гитлера) он собирался использовать восточные батальоны для нейтрализации частей СС во Франции.

Далее происходят необъяснимые события. 24 января 1945 года генерал-майор Нидермайер был арестован гестапо «за высказывание пораженческих настроений» и заключен в тюрьму в городе Торгау.

Смею заметить, что в 1945 году персоны такого ранга в Третьем рейхе за пустую болтовню не арестовывались.

Но по каким-то причинам Нидермайера не только не казнили, но даже не судили.

В конце апреля 1945 года он был освобожден американскими солдатами.

Прожив несколько дней в американской зоне оккупации, Нидермайер бежит в… советскую зону. Там его арестовывает СМЕРШ. Генерал-майора три года таскают по тюрьмам и интенсивно допрашивают.

По решению Особого совещания при МГБ СССР от 10 июля 1948 года, Нидермайер был осужден к 25 годам исправительно-трудовых лагерей.

25 сентября того же года он умер, отбывая срок наказания во Владимирской тюрьме НКВД СССР.

Не менее любопытно то, что Нидермайер 28 февраля 1998 года реабилитирован Главной военной прокуратурой.

Я читал с карандашом протоколы допросов Нидермайера.

Создается впечатление, что либо его допрашивали полные идиоты, либо все протоколы – полнейшая фальсификация. Его не спрашивали ни о Тухачевском, ни о других его советских «контактах» 1928–1937 годов. Так и остались тайной причины его визита в Японию, участие в операции «Валькирия», работа или, наоборот, отказ сотрудничать с советской разведкой и многое-многое другое.

Любой материал о жизни этого агента ХХ века содержит гораздо больше вопросов, чем ответов.

Так кто же вы, доктор Нидермайер?

Автор :Александр Борисович Широкорад, историк, писатель