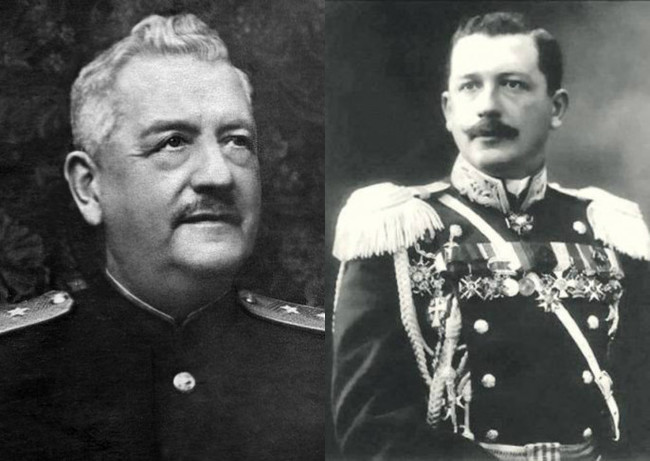

Царско-советский генерал Игнатьев, простой советский граф вспоминает (часть 3.2 - детские годы):

Царско-советский генерал Игнатьев, простой советский граф вспоминает (часть 3.1 - детские годы):

Детские годы (Восточная Сибирь - Иркутск - Киев)

Но вот на 10-й день пути от Томска, на 28-й день пути от Москвы, мы — у таинственного далекого Иркутска.

В шести верстах от города, у Вознесенского монастыря, нас встречает вся городская и служебная знать. Городской голова, Владимир Платонович Сукачев, элегантный господин во фраке и в очках, произнеся красивую речь, подносит хлеб-соль. Чиновники в старинных мундирных фраках, при шпагах, по очереди подходят и, подобострастно кланяясь, представляются. Но главный в этой толпе — золотопромышленник миллионер Сивере, местный божок. Он гладко выбрит, с седыми бачками и одет по последней моде. В бутоньерке его безупречного фрака — живой цветок из собственной оранжереи. Во главе духовенства — преосвященный Вениамин, архиепископ Иркутский и Ачинский. Коренастый мужиковатый старик с хитрым пронизывающим взглядом. Это был коренной сибиряк, любивший говорить, что «самые умные люди живут в Сибири». [27]

Наступала уже ночь, когда мы переправлялись через Ангару на пароме-«самолете». Бросив тарантасы, в городских рессорных колясках — «совсем как в России» — мы подъехали к генерал-губернаторскому дому, перед которым был выстроен почетный караул. Оркестр играл разученный в честь отца кавалергардский марш.

Началась наша жизнь в казенном белом доме.

Я должен был к весне подготовиться в первый класс классической гимназии. Кроме того, я обучался рисованию, французскому языку, игре на рояле, а также столярному делу — отец подарил нам с братом прекрасный верстак, который поставили у нас в классной.

На втором году нашего пребывания в Иркутске к другим предметам, которые нам преподавались, прибавились латинский язык и география, а к внеклассным занятиям — военная гимнастика, для обучения которой два раза в неделю приходил унтер-офицер.

Расписание занятий составлял всегда сам отец. Вставать в восемь часов утра. Утром — два-три урока. Завтрак вместе с «большими» между двенадцатью и часом дня. Прогулка до трех-четырех часов. Обед с «большими», и от восьми до девяти, а позже и до десяти — самостоятельное приготовление уроков в своей классной комнате. Это расписание выполнялось неукоснительно.

В ту пору арифметика была для меня самым трудным предметом, а над задачником я проливал столько слез, что отец говорил обо мне: «глаза на мокром месте». Страдал я нередко и за обедом, когда не умел ответить на вопрос отца на французском, а впоследствии и на немецком языке.

Эта преувеличенная чувствительность старшего сына глубоко огорчала отца. Она не поддавалась исправлению. В конце концов он пришел к выводу о необходимости для меня перейти в кадетский корпус, чтобы закалить характер и укрепить волю. Но это произошло уже не в Иркутске.

Жизнь в Сибири, благодаря своеобразию окружающей обстановки и простоте нравов, немало помогла общему нашему развитию.

Неподалеку от генерал-губернаторского дома помещалась центральная золотоплавильня. Как-то отец взял меня туда. Я помню большой зал с огромной высокой печью, в которую великан-каторжанин вводил графитовые формы с золотым песком. Через несколько минут печь снова открывалась, великан в толстом войлочном халате и деревянных кеньгах вытаскивал из адского пламени красные кирпичи; их заливали водой, и они сразу покрывались коркой черного шлака.

Я стоял в нескольких шагах от отца, окруженного начальством.

— Здорово, Смирнов!— крикнул отец.

Каторжанин оказался бывшим взводным лейб-эскадрона кавалергардского полка. Выяснилось, что, вернувшись с военной службы в деревню, Смирнов был обвинен в убийстве. На старых солдат, терявших за время многолетней службы связи с односельчанами, было удобно все валить.

По ходатайству отца сенат пересмотрел дело, и впоследствии Смирнов захаживал к нам в Питере. [28]

По другую сторону генерал-губернаторского дома помещались новый дом географического общества и величественное белое здание института благородных девиц. Но так как настоящих «благородных» в Сибири было мало, то в нем обучались купеческие дочки, а также дочери ссыльно-поселенцев дворянского происхождения. Впрочем, в Иркутске очень мало интересовались происхождением, и в доме родителей весело танцевали и евреи Кальмееры, и гвардейские адъютанты отца, и богатые золотопромышленники, и интеллигенты — ссыльно-поселенцы, и скромные офицеры резервного батальона. Такое пестрое общество ни в одном губернском городе Центральной России, а тем более в Петербурге — было немыслимо.

Зимой главным развлечением был каток. Пока не станет красавица Ангара, то есть до января, мы пользовались гостеприимством юнкеров, которые имели свой каток во дворе училища. Здесь разбивали бурятскую юрту для обогревания катающихся. А с января мы ежедневно бегали на Ангару, на голубом стеклянном льду которой конек оставлял едва заметный след.

Под знойным солнцем Ляояна двадцать лет спустя, в русско-японскую войну, встретил я в Красноярском Сибирском полку почтенных капитанов, вспоминавших наши молодые годы в Иркутске — катания на Ангаре, танцы, поездки на Байкал.

Для прогулки нас почти постоянно посылали за какими-нибудь покупками: то в подвал к татарам, у которых, несмотря на сорокаградусные морозы, всегда можно было найти и яблоки, и виноград в бочках, наполненных пробковыми опилками; то — на базар за замороженным молоком; или, летом,— на живорыбный садок, где при нас потрошили рыбу и вынимали свежую икру.

Сильное впечатление производила на нас Китайская улица, находившаяся почти в центре, близ городской часовни. Много позже пришлось мне познакомиться с китайскими улицами Мукдена, и я убедился, что китайцы жили в Иркутске, почти ни в чем не изменяя своим исконным обычаям и нравам. В 80-х годах китайцы торговали в Иркутске морожеными фруктами, китайским сахаром, сладостями, фарфором и шелковыми изделиями. Удовольствие от посещения их лачуг отравлялось постоянным и сильным запахом опиума и жареного бобового масла. Нас очень занимали их костюмы и длинные косы, но особенно — толстые подошвы, в которых, как мне объясняли, китайцы носили горсти родной земли, чтобы никогда с нее не сходить.

Но жизнь в Иркутске бледнела перед теми впечатлениями, что давали нам путешествия с отцом по «вверенному», как говорилось тогда, краю.

Поездки на Байкал совершались часто. Это «священное море», с его необыкновенной глубиной, с его мрачными горными берегами, внушало мне в такой же мере, как и окрестным бурятам, страх и трепет.

Высадившись на одной из пристаней, мы однажды углубились в горы и здесь, среди пустыни, открыли крошечный монастырик. В его полутемной церкви мы увидели небольшую раскрашенную фигуру, изображавшую старика с седой бородой. Свет мал, говорит старинная [29] французская поговорка, и таких же «богов» из дерева я встретил в свое время во всех парижских церквах. На Байкале же эта фигура изображала св. Николая и была окружена легендой «об обретении» ее на камне при истоках Ангары. Она почиталась святыней и у православных, и у бурят. Последние, как объяснял отец, находились в полном рабстве у эксплуатировавшего их ламского духовенства. Ламы жили в монастырях, окруженных высокими деревянными стенами. Местные власти побаивались затрагивать этот таинственный мир. Отца почтили в монастыре каким-то торжественным богослужением с шумом бубнов и колокольчиков, с облаками пахучих курев, мне же дали возможность сфотографировать религиозную процессию, состоявшую из страшных масок.

На всю жизнь запомнил я наше путешествие в Якутск.

Мы плывем на «шитиках» вниз по бесконечной Лене: туда на веслах, а обратно — лошадиной тягой, сменяющейся на каждой почтовой станции.

Отец работает за импровизированным письменным столом в деревянном домике, построенном посредине лодки. Под вечер играем с ним в шахматы, примостившись на носу. Поскрипывает лишь бурундук — короткий канат на носу, через кольцо которого протягивается бечева от мачты до коней на берегу. Вокруг — живописные картины. Это не скучные реки Западной Сибири. То ленские «щеки» — красно-бурые, отшлифованные временем каменные массивы, то ленские «столбы» — подобие сталактитов. Горные массивы, покрытые лесами, сменяются долинами, сплошь усеянными цветами. Чередуются — луг с одними красными лилиями, луг с одними сочными ирисами, луг с белыми лилиями.

Путешествие было полно приключений. Лето выпало особенно жаркое, и Лена обмелела — провести по ней «шитиковый» караван было не легко. Особенно памятна та тихая светлая лунная ночь, когда всем нам было предложено высадиться на правом, нагорном, берегу и идти пешком, чтобы облегчить «шитики». Мы, дети, конечно, были в восторге и, чувствуя себя чуть ли не героями Майн Рида, бодро шли за проводником по лесной тропе между вековых елей. Сестренку мою несли на руках.

В Якутске мы прожили весь остаток лета, пока отец разъезжал по Алдану и ниже по Лене.

Однажды мы посетили расположенную близ Якутска богатую русскую деревню, с солидными избами, украшенными московской деревянной, как на картинках, резьбой,— то было селение скопцов. Хозяева принимали по-русски, с хлебом-солью на вышитом полотенце. На угощение — арбузы и дыни, о которых мы забыли с отъезда из Москвы. Эти русские люди, заброшенные в край вечной мерзлоты, умудрялись оттаивать землю камнями и выращивать пшеницу.

Пять лет, проведенные в Сибири, пролетели как один день. Сидя в том же тарантасе, в котором мы приехали в Иркутск, я горько плакал, покидая этот город, покидая его, как мне казалось, навсегда.

По возвращении в Петербург мы заметили, что стали «сибиряками», многое повидали и переросли своих сверстников-петербуржцев. Мы [30] почувствовали себя оскорбленными, не встретив в них ни малейшего интереса ко всем виденным нами чудесам. Двоюродные братья и сестры подсмеивались над нами за наше неумение танцевать модные танцы и звали нас в шутку белыми медведями.

Но встреча с Петербургом была на этот раз очень краткой. Мы узнали о новом назначении отца и через несколько дней с восхищением осматривали тенистый сад при доме киевского генерал-губернатора. Нам показалось невероятным, что можно собирать прямо с деревьев сливы, груши, грецкие орехи так просто — на вольном воздухе, посреди города.

Вскоре по приезде нас повезли осматривать Киев — древний Софийский собор, место дворца Ярослава Мудрого, Аскольдову могилу, памятник Богдану Хмельницкому. Наконец целый день был посвящен осмотру Лавры с ее дальними и ближними пещерами. Со свечками в руках, в сопровождении черных монахов мы вошли в сырые подземелья. Время от времени нас останавливали, показывая место погребения того или иного святого. У меня осталось от пещер только жуткое воспоминание о чем-то темном, во что не стоило вникать.

Гораздо более сильное впечатление оставила домашняя исповедь, для которой к нам на дом привозили из той же Лавры схимника в черной мантии — на ней были изображены человеческий череп и кости. Нам, детям, казалось, что старец этот — один из тех, кто погребен в глубине страшных пещер.

Домовая церковь оставалась центром жизни и местом сбора близких друзей, что особенно ощущалось перед большими праздниками.

Рождественские каникулы всегда вносили большое оживление в обыденную жизнь. В стеклянной галерее красовалась громадная елка, а в гостиной устраивали сцену для любительского спектакля. В первый день елка зажигалась для семьи и приглашенных, а на следующий день для прислуги. Все было торжественно-красиво до той минуты, когда догоравшие свечи как бы звали кучера Бориса покончить с чудесным видением. Он, как атаман, валил могучее дерево, а за ним, забывая все различия положений служебной иерархии, пола и возраста, прислуга бросалась забирать оставшиеся фрукты, сласти и золоченые орехи, набивая ими карманы.

Почти такие же сцены я видел впоследствии после ужина на придворных балах в Зимнем дворце, где почтенные генералы и блюстители законов — сенаторы — грабили после ужина недоеденные царские фрукты и конфеты, набивая ими каски и треуголки.

Переезд в Киев совпал для меня с переменой во всей дальнейшей судьбе: отец позвал меня как-то вечером в свой кабинет и, предложив мне впредь, вместо гимназии, готовиться к поступлению в кадетский корпус, взял с меня слово пройти в будущем курс Академии генерального штаба, а в настоящее время не бросать игры на рояле, к которой я проявлял кое-какие способности. Военная моя карьера была предрешена. Отец потребовал налечь в ближайшее время на иностранные языки. С этой целью, для совершенствования в немецком языке, особенно для нас трудном, был взят постоянный гувернер-немец, родившийся в России и окончивший известную в то время «Анненшуле» [31] в Петербурге. С благодарностью вспоминаю я молодого, чистого сердцем Адриана Ивановича Арронета, сумевшего привить нам вкус к немецким классикам; многие отрывки из них мы учили наизусть, а бессмертные слова Шиллера:

Der Mann muss hinaus

Ins feindliche Leben,

Muss wirken und streben...

Muss Wetten und Wagen,

Das Glük zu erjagen {2}

— не раз придавали мне силы в борьбе с превратностями судьбы.

Однако главными предметами оставались русский язык и математика.

В тихую просторную классную входил два раза в неделю, с плетеной кошевкой в руке, в поношенном сюртуке, высокий седовласый старик украинец с запущенными книзу усами.

Это был Павел Игнатьевич Житецкий, находившийся долгие годы под надзором полиции, что не мешало ему, однако, преподавать в привилегированном пансионе — коллегии Павла Галагана, в кадетском корпусе и даже заниматься с нами.

Житецкий был человеком больших знаний и ума, уверенным в своем превосходстве над большинством окружающих, что позволяло ему пренебрегать и собственной внешностью, и мишурным блеском чиновничьего мира.

— Вот вам басни Крылова, выберите из них все, что касается волка, и опишите характер этого животного, как он вам представляется,— говорил он нам.

Он познакомил нас с бесхитростными рыцарями поэм Жуковского, с вереницей героев «Мертвых душ», с миром Пушкина и Тургенева.

Он привил нам умение отделять главное от второстепенного, методически сопоставлять положительные и отрицательные данные. Он заставлял нас делить лист на две части, составляя роспись добрых и злых сторон человеческого характера. Впрочем, я припоминаю, что светлые и чистые черты героев подчеркивались им с особым старанием. Романтический оптимизм, давший мне в жизни столько же несравненных минут счастья, сколько и горьких разочарований, был поселен в моем сознании Павлом Игнатьевичем, написавшим на обложке тетради с моими первыми сочинениями слова Гоголя: «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!»

С грустью узнал Павел Игнатьевич, что я скоро сниму с себя свободную косоворотку и облачусь в казенный кадетский мундир, казавшийся мне верхом красоты. Прошло много лет, пока я не убедился в том, что самое важное, значительное из приобретенного мною в детские годы было получено не в казенной школе, а дома. Именно домашнее воспитание дало мне знания, любовь к искусству, к литературе, любовь к своему народу.