Праиндоевропейский язык (часть 1)

Праиндоевропейский язык — это язык реконструированный. Он не был засвидетельствован ни в одном историческом документе, никто из учёных, когда-либо им занимавшихся, никогда не слышал ни звука от носителя праиндоевропейского языка. Однако мы уже немало знаем об этом языке, о его фонетике, грамматике и лексике. В данной статье я постараюсь рассказать о том, что мы знаем о языке древних индоевропейцев и откуда мы это знаем.

Живые и мёртвые индоевропейские языки

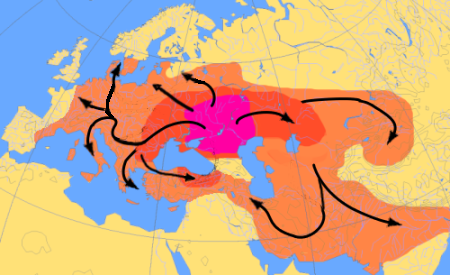

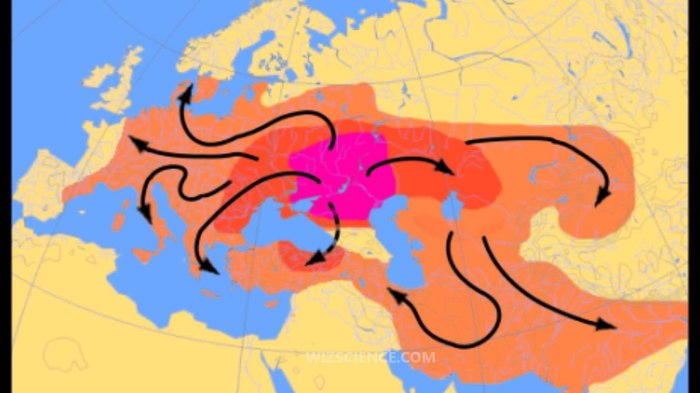

Современные индоевропейские языки распространены очень широко, на них говорит более трёх миллиардов человек по всему миру. Самыми крупными языками по числу носителей являются английский, хиндустани (хинди и урду), испанский, бенгальский, французский, русский, португальский, немецкий и панджаби — на каждом из них говорят более 100 миллионов человек.

Исторически это языки, распространённые на большей части Европы, в Иранском нагорье, на севере Индийского субконтинента. В колониальную эпоху такие языки, как английский, испанский, португальский, французский, нидерландский и русский, получили распространение на всех обитаемых континентах и стали родными для сотен неиндоевропейских народов.

Ныне существующие индоевропейские языки делят на группы: балто-славянская, кельтская, германская, индоиранская и италийская (из неё происходит романская); отдельно выделяют греческий, албанский и армянский языки.

Вымершими являются анатолийские языки (хеттский, лидийский, палайский, лувийский) и два тохарских языка (обозначаются буквами А — восточный тохарский и Б — западный тохарский). Индоевропейскими также считают вымершие фригийский, фракийский, дакский, пеонийский, иллирийский, мессапский, элимский, либурнский, лигурский и лузитанский языки, о которых известно очень немного.

У самых истоков

Лингвистический реконструкт — это почти всегда что-то очень неконкретное, неточное, приближённое к реальности, но никогда с ней не совпадающее. Строго говоря, мы ничего не знаем наверняка о праиндоевропейском языке, но, подобно детективу, исследующему каждую маленькую улику, принимающему во внимание каждый факт языка, обрабатывающему всё это строго по методологии, мы создаём картину этой самой лингвистической реальности. Аналогией может послужить латынь, которая является праязыком по отношению к романским языкам. Если бы латинский язык вымер, а мы не имели бы ни единого написанного слова на нём, то мы бы всё же могли частично реконструировать его фонетику, грамматику и словарь, опираясь на современные романские языки. Кое-что, конечно, мы бы упустили, потому что латинское спряжение и склонение в современных романских языках почти утрачено, и всё же мы были бы очень близки к исконному состоянию народной латыни на момент её распада на диалекты.

Тот факт, что некоторые языки как-то похожи друг на друга, был замечен уже давно. Уверен, что и древние племена, разделившиеся на многие столетия и при каких-то обстоятельствах столкнувшиеся вновь, не без удивления обнаруживали, что их языки во многом схожи. Славяне находили немало знакомого в языке балтов, германцы обнаруживали знакомые слова у кельтов, римляне — у греков. Древние не знали, как объяснить такие сходства, поэтому выдумывали всяческие мифы. Были среди них и вполне разумные представления о «некогда едином языке» и «разделении народов». Лишь в Новое время, когда европейские языки стали изучаться систематически, родились первые теории праязыка и даже возникли кое-какие попытки его реконструировать.

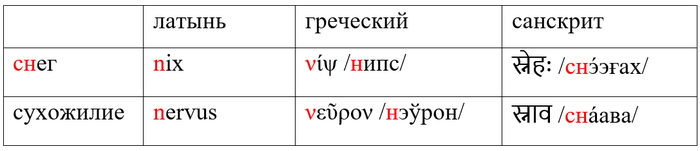

Уже в XVII веке нидерландский учёный Маркус ван Боксхорн обнаружил сходство большинства европейских языков и решил, что у них был общий предок — «скифский язык». Идея понравилась другим учёным мужам, и они принялись фантазировать о том, как он мог выглядеть. И всё же эти робкие шаги на пути к подлинной индоевропеистике нельзя считать прорывом. До конца XVIII века эти идеи были известны узкому кругу лиц и мало походили на научные теории. Родоначальником индоевропеистики обычно считают английского филолога Уильяма Джонса, который одним из первых указал на сходство не только европейских языков (чем было трудно кого-то удивить), но и таких языков, как санскрит, персидский, латынь и древнегреческий. Вот это уже всерьёз заинтересовало просвещённые головы, и десятки филологов и лингвистов со всей Европы принялись рыться в языках Европы и Азии, чтобы разобраться в том, кто откуда произошёл.

Немецкий учёный Франц Бопп в начале XIX века заинтересовался новомодным санскритом и принялся штудировать его грамматику. Он обнаружил, что в санскрите имеется не только пласт знакомых слов, но и большое количество схожих грамматических форм. Бопп сравнивал санскрит с латынью, греческим, немецким, армянским, литовским, старославянским и другими языками. Позднее появилась его работа о связи санскрита с кельтскими языками. Круг индоевропейских языков становился всё более отчётливым.

В то же самое время в Дании над загадками индоевропейских языков ломал голову Расмус Раск, увлекавшийся одинаково германскими и индоиранскими языками. Широкий кругозор, знание языков и внимательность к деталям позволили ему открыть несколько важных методологических принципов, без которых современная индоевропеистика просто немыслима. Во-первых, он обратил внимание на необходимость сравнивать «наиболее существенные, необходимые, материальные и первичные слова, составляющие основу языка»; по сути, он определил понятие «базисная лексика», с которой уже в середине XX века будет работать американский лингвист и создатель глоттохронологии Моррис Сводеш. Во-вторых, Раск указал на необходимость установления регулярных фонетических соответствий. Расмус Раск раньше, чем Якоб Гримм, выявил соответствия между германскими и индоевропейскими согласными: германский f развился из согласного p (ср. латинское pecu «скот» и санскритское पशु, paśu «домашнее животное; скот» с древнеанглийским feoh «скот; деньги» и готским faihu «собственность, владение»), þ развился из t (ср. древнегреческое τρεῖς «три» и латинское trēs «три» с древнеанглийским þri «три» и готским þreis «три»), h — из k (ср. древнегреческое καρδία «сердце» и латинское cor «сердце» с древнеанглийским heorte «сердце» и готским hairtō «сердце»). Эти наблюдения, однако, не были оформлены в какую-то общую систему.

Упомянутый выше Якоб Гримм (тот самый, один из немецких братьев-сказочников), занимаясь фольклором и составляя «Немецкий словарь», обратил внимание на работы Раска и принялся их штудировать. Именно он в 1822 году и систематизировал сопоставления своего датского коллеги, обнаружив в них кое-какие ошибки. Закон, который известен сегодня как «закон Гримма», или первое передвижение согласных, правильно было бы называть «законом Раска — Гримма», понимая при этом, что основную работу над ним проделал именно Гримм. Спустя полвека другой датчанин, Карл Вернер, сумел объяснить некоторые исключения из «закона Гримма» особенностями ударения, создав, по сути, новый закон — «закон Вернера».

В конце XIX века учёные Лейпцигского университета (Карл Бругманн, Герман Остгоф и некоторые другие) создали новое лингвистическое течение, известное как «младограмматизм». Представители этого течения, воодушевлённые тем, что фонетические расхождения между языками можно так легко и изящно объяснить фонетическими закономерностями, заявляли, что фонетические законы не знают исключений. Это, надо сказать, весьма спорное утверждение даже для того времени. Ничего идеального в мире нет и быть не может. На язык оказывают влияние многие факторы, поэтому объяснить всё в истории языка простыми и безукоризненно работающими законами просто невозможно. Сами младограмматики, говоря о «безисключительности», всё же были вынуждены признавать, что иногда картину портят диалекты, и поэтому некоторые явления языка трудно объяснить законами. Современные лингвисты, опровергая категоричные тезисы младограмматиков, называют целый перечень причин, по которым некоторые изменения в языке могут происходить вопреки всяким законам. Такие нерегулярные изменения будут изучены уже в XX веке.

В первой половине XIX века, можно сказать, уже были сделаны главные шаги на пути к праиндоевропейскому языку. Определён круг родственных языков, выявлены некоторые важные закономерности их развития, начинают осмысливаться причины нерегулярных изменений. Будучи весьма распространёнными по планете, индоевропейские языки привлекали гораздо больше внимания учёных, чем, скажем, языки уральские, тюркские и даже семитские. Вот почему индоевропеистика стала локомотивом сравнительно-исторического языкознания, сформировала методологию, которой будут пользоваться в дальнейшем исследователи других языковых семей.

Остался, однако, один важный вопрос: а как выглядел этот праиндоевропейский язык? Уверен, что этот вопрос интересовал многих лингвистов XIX века. Ответ на него попытался дать один из гениальнейших учёных своего времени — Август Шлейхер. Увлечённый ботаник, Шлейхер стремился создать стройную теорию происхождения индоевропейских языков из общего праязыка, используя образ «языкового древа», от которого отрастают крупные «ветви» (группы языков) со своими веточками и листиками (подгруппами языков и собственно языками). Такой способ представления языковых семей сохранился и поныне (хотя его существенно подтачивает «теория волн» Хуго Шухардта). Больше всего Шлейхер запомнился миру своей очаровательной басней «Овца и кони», которую он написал на реконструированном им самим праиндоевропейским языке в 1868 году, незадолго до своей смерти. Это была первая известная попытка записать небольшой рассказ на языке, от которого до наших дней не дошло не единого слова.

Взглянем на первую строчку этой басни: Avis, jasmin varnā na ā ast, dadarka akvams «Овца, на которой не было шерсти, увидела коней». Слово avis «овца» — это древний предок древнегреческого οἶς, латинского ovis, санскритского अवि (ávi), английского ewe, литовского avis и русского овца; слово varnā «шерсть» — это древнегреческое λῆνος, латинское lāna, санскритское ऊर्णा (ū́rṇā), английское wool, литовское vilna, русское во́лна; слово akvams «кони» — это древнегреческое ἵππος, латинское equus, санскритское अश्व (áśva), литовское ašva. Шлейхер производил реконструкцию, опираясь прежде всего на древнейшие засвидетельствованные формы. В XIX веке могло показаться, что именно так и говорили праиндоевропейцы много тысяч лет назад. Однако в XX веке, с учётом новых данных и открытий, появятся новые реконструированные формы, а вслед за ними — новые версии этой же басни.

В 1939 году немецкий лингвист Герман Хирт предлагает такой вариант реконструкции первой строки басни Шлейхера: Owis, jesmin wᵇlənā ne ēst, dedork'e ek'wons. В его версии праиндоевропейского языка возникают гласные *o и *e, которые Шлейхер просто отбросил; обозначены палатовелярные и лабиовелярные согласные. Спустя сорок лет Уинфред Леман и Ладислав Згуста представят такую версию с ларингалом и некоторыми заменами в лексиконе: Gʷərēi owis, kʷesjo wl̥hnā ne ēst, ek̂wōns espek̂et. В 2007 году нидерландский лингвист Фредерик Кортландт предложит такой вариант: ʕʷeuis iosmi ʕuelʔn neʔst ʔekuns ʔe 'dērkt. В нём учтена глоттальная теория, можно наблюдать появление гортанной смычки (ʔ) и фарингальных фрикативов (ʕ, ʕʷ). Наконец, в 2013 году появляется одна из последних нашумевших версий, принадлежащая американцу Эндрю Бёрду: h₂áu̯ei̯ h₁i̯osméi̯ h₂u̯l̥h₁náh₂ né h₁ést, só h₁éḱu̯oms derḱt. Здесь, помимо прочих фонетических заморочек, можно увидеть два ларингала (h₁ и h₂), хотя в общепринятой модели индоевропейской фонетики их обычно выделяют три.

Думаю, эти примеры наглядно демонстрируют, что индоевропеистика и реконструкция праиндоевропейского языка претерпели немало изменений за последние полтора столетия. То, что написал Шлейхер, есть всего лишь наивная попытка приблизиться к языку предков, но важно то, что он стал первым на этом пути. И теперь, используя его басню, мы можем наблюдать реальное развитие наших представлений о праиндоевропейском языке с XIX века и до наших дней.

История индоевропеистики в XX-XXI веках полна всяких интересностей. С открытием хеттского и тохарского языков появилась возможность подтвердить или опровергнуть многие гипотезы о фонетике и грамматике праиндоевропейского языка. Например, ларингальная теория, выдвинутая ещё в 1879 году Фердинандом де Соссюром и постулирующая существование в праиндоевропейском так называемых ларингалов (те самые странные буковки h₁, h₂, h₃, которые никто толком не умеет читать), была подтверждена в XX веке именно на материале хеттского языка, где следы этих особых согласных сохранились. Это показывает, как много зависит от полноты наших знаний, о которой в случае с праязыками говорить обычно не приходится. Успехи в области диалектологии, этимологии, типологии, фонетики, морфологии, синтаксиса также помогли привести систему в порядок и получить более или менее компромиссную модель. Важным этапом было появление словарей основ праиндоевропейского языка, на которые ориентируются этимологи. И хотя до сих пор учёные спорят о частностях, в общем и целом они едины: современная реконструкция системы праиндоевропейского языка, может быть, и не соответствует на сто процентов лингвистической реальности, но уж точно к ней близка.

Для тех, кто хочет побольше узнать об истории индоевропеистики и тех открытиях, которые были сделаны уже после Шлейхера и младограмматиков, я порекомендую обратиться к моей книге «Диалог о словах и языке». В ней вы можете найти больше информации по этому вопросу.

(вторую часть поста можете найти у меня на странице)