О доверии-2 или Почему надо вести себя хорошо

Статья двухлетней давности вызвала кое-какой резонанс, а последние месяцы максимально жёстко уткнули нас в то, как много (да всё, фактически!) зависит от того, кому и чему мы верим. Ну вот.

1. Как-то в середине 80-х сестра моя пришла из детского сада и, с благоговением в голосе пересказала прочитанный воспитательницей рассказ. Я, будучи первоклассником, всецело разделил и поддержал её восхищение самоотверженностью героев Революции.

С тех пор мне не попадалось ни одного документального подтверждения (либо опровержения) достоверности этой истории, но уже к средним классам школы стало понятно, что она высосана из пальца от начала и до конца. К старшим классам стало не менее очевидно, что вдохновлявшие прежде свадьбы в малиновках, кортики и прочие неуловимые мстители, скажем так, несколько преувеличивали глубокую революционную сознательность, высокие моральные ценности и единство крестьянства и рабочего класса в борьбе за свободу. Опять же – никаких документальных свидетельств не потребовалось, гопники 90-х очень доходчиво пояснили кое-что за человеческую натуру. А то, как они обращались со своими ничего им не сделавшими (!) соотечественницами (!) в сравнительно мирное (!) время, навело на некоторые подозрения относительно того контента, который нам скармливали уже в последних классах школы.

Теперь-то понятно, что целью всех этих детских рассказов и фильмов о героях революции

было просто сформировать общее положительное отношение к этим событиям и этим героям, включить вот этот механизм и подготовить почву для уроков истории и «документальных» фильмов, уже перманентно цементирующих картину мира homo soveticus. Популярным в то время способом легитимизации чего угодно было нехитрое «по телевизору же сказали!».

В последнее время не могу перестать думать о том, какие свойства личности делают её уязвимой для пропаганды. Если кто-то знает, что можно почитать по этому поводу – порекомендуйте, плиз.

Встречаются же малообразованные (а порой даже не особо умные!) пожилые люди, невосприимчивые к массовой пропаганде. Нет у них доступа ни к каким инсайдам. Но в жизни, похоже, очень много понятно по косвенным признакам, если просто разуть глаза. Ну, грубо говоря, адекватные жители Германии едва ли поверили 1 сентября 1939 года в версию лидеров нации относительно того, что произошло на границе с Польшей. Архивы у вас закрыты? Да сам факт их закрытости всё главное, в общем-то, и рассказывает.

2. Любая сволочь хочет внутреннего ощущения: я прав, я хороший и в глубине души добрый и благородный. А поскольку ведёт-то он себя при этом не очень, то психика выстраивает ему всё более извращённую картину мира, в которой он, несмотря ни на что, молодец. Отсюда неизбежно следуют выводы, что его кореша и им подобные тоже молодцы, и он начинает доверять тем лидерам общественного мнения, которые отзеркаливают систему ценностей общественной страты, к которой он принадлежит.

Лидеры эти, практически поголовно, – шпана, которая публично респектует другой звёздной шпане, и вместе они толкают свою аудиторию в глубокое зазеркалье, информационный пузырь, откуда практически невозможно выбраться: их обложили со всех сторон – «порекомендовали» музыкантов, актёров, блогеров, телепередачи, подтверждающие их собственную точку зрения и под шумок, невзначай проталкивающие кое-что ещё… Порой даже бесплатно – у самих промыты мозги.

Если, напротив, строго соблюдать моральную гигиену, твоей психике не нужно подстраиваться, не нужно искажать твою картину мира, чтобы получить ощущение собственной правоты. Тебе комфортно с людьми, для которых тоже принципиально важно вести себя порядочно, поэтому с большей вероятностью ты слушаешь совсем других лидеров общественного мнения, которые ссылаются на совсем других аналитиков и на выходе получаешь более адекватную версию происходящего.

Тут, конечно, спрятана ловушка. Вор всех подозревает в воровстве. Порядочный человек сам склонен доверять, несмотря на то, что порой его доверием злоупотребляют.

Этот недостаток неплохо корректируется длительным и БЛИЗКИМ соприкосновением с большим количеством людей разных типов, а ещё лучше – опытом организовывания их для какой-то конструктивной деятельности. Такой опыт помогает достраивать общие контуры ситуации при дефиците фактов. А вот если такого опыта нет, тебе могут казаться очень милыми и достойными доверия люди, способные на такую мерзость, что не приведи господь. Вполне адекватная женщина-филолог лет 35 о своём коллеге после года работы в одном офисе: «<имя> – он же почти ангел!» У парня за плечами бандитизм и групповые изнасилования. Он, кстати, вообще производил хорошее впечатление на окружающих, как правило.

Или вот была у меня студентка по имени Евгения. Умные живые глаза, вежливая, вся страница вк в такой музыке, понимание которой требует очень, очень развитого восприятия и вкуса – порядка на два выше среднего. 5-й курс факультета фундаментальных наук МГТУ им. Баумана на тот момент. Попросила рассрочку (курс тогда стоил 9800), сразу отдала 5000. Когда все сроки второго платежа прошли, покормила завтраками какое-то время, а на последние пару занятий просто не пришла. Лишь через несколько дней после завершения курса у меня мелькнула первая (!) нехорошая мысль. Написал ей. «Не успевала на занятия, недоразумение, переведу Вам на карту» и т.д. Денег я так и не получил, через пару месяцев был молча удалён из друзей.

Год. Целый год я с вытаращенными глазами ходил по знакомым: «фундаментальных наук… 5-й курс… в такую музыку врубается… вежливая.. 4800?? ну ладно 200к хотя бы…».

Такие истории обычно не производят нужного впечатления через текст – требуется личный опыт. Даже если знаешь что-то на интеллектуальном уровне, на уровне ощущений всё-таки не воспринимаешь это как до конца реальное, пока не столкнёшься лично. НУЖНО уткнуться после нескольких лет знакомства с доктором наук в то, что он без всяких преувеличений просто обычный дурак, а представительный уважаемый всеми парень с умным лицом и крутой профессией на серьёзных щщах смотрит «Бесогон ТВ». После семи лет руководства своим проектом для меня новыми красками заиграла сентенция Дюрренматта: «Любого человека, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на десять, и где-то в глубине души он будет знать, за что.» Очень рекомендовал бы в связи с этим фильм «Вся королевская рать» (2006).

Если бы какие-нибудь западные Михалков или Киркоров попинали кого-то при сходных обстоятельствах, не думаю, что им это так же просто сошло бы с рук и забылось – как минимум политики от них бы шарахались. Та же Евгения, судя по всему, абсолютно не парится по поводу того, что я могу нашу переписку кому-то показать. Похоже, у нас разрушен институт репутации, и это со страшной силой сбивает людям настройки, искажая для них действительность в конечном счёте. (Не исключено, что рушили сознательно, чтобы создать ощущение, что «никому верить нельзя».)

Мне лично сказочно повезло прочувствовать состояние этого института на себе. Поклонники человека, который пытается присвоить труд всей моей жизни, в упор не видят (судя по комментариям) ничего предосудительного в его действиях, а некоторые даже осуждают МЕНЯ за обнародование этой информации.

3. Здесь нужен подзаголовок Имхо, чтобы не добавлять в каждое предложение «мне кажется», «я считаю» и т.п.

Многие жулики успокаивают себя тем, что конкретно их поступки ни на что в масштабах общества не влияют. Это логика рядового: «конкретно мои выстрелы не столь важны», – и такая армия обречена. Когда совершаешь поступок в общественном поле, желательно понимать, какой конкретно из разнонаправленных векторов развития социума разгоняет твоё действие.

Кинул кого-то на деньги? Для него и его близких (которым он об этом расскажет!) абстрактное «кругом кидалово!» превратится в конкретное «кидалово кругом»: они соприкоснулись лично. Они начнут ощущать «кидалово» как НОРМУ окружающей действительности и исходить из этого при взаимодействии с людьми. Ты СДЕЛАЛ свой вклад в то, чтобы атмосфера недоверия в обществе была нормой.

Побил и унизил ботаника в школе? Ситуация исчерпана, да? Нет, парень – это сложный многоуровневый поступок – это видели (и рассказали друзьям) его одноклассницы, младшие школьники. Кому-то это легло на дрожжи наблюдаемого уличного или семейного насилия, кто-то выбрал бокс вместо другого занятия, которое могло бы его вытянуть из гетто. И почти все получили очередной аргумент в пользу того, что хорошо учиться – не круто, круто быть чётким пацаном.

Когда что-то плохое происходит один раз, – это событие, на него реагируют. Каждый последующий раз укрепляет это плохое в статусе нормы. А когда что-то плохое становится нормой, мы получаем принципиально другое, более низкое качество жизни ДЛЯ ВСЕХ. Поэтому в отдельных дворах или населённых пунктах царят более жёсткие порядки или нездоровая атмосфера – кто-то разогнал там какой-то нехороший вектор.

Дети коррупционеров живут почему-то на Западе, хотя майбахи и пентхаусы могут иметь и здесь.

Самые важные выборы (абсолютно честные, кстати!) – не те, которые на изб. участках раз в несколько лет, а те, которые каждый день. Каждый день мы транслируем на ближнее окружение, что является или не является нормой с нашей точки зрения. Поступая как гопник, ты ЛИЧНО голосуешь за бандитский беспредел и цинковые гробы 90-х. Даже если твоих мозгов не хватает на то, чтобы проследить взаимосвязь. Твой голос БУДЕТ учтён.

___________________

Тут власти наши давеча государственную идеологию искали. Как насчёт сделать государственной идеологией порядочность? Вот прям так: повсюду потребительство, лицемерие, поклонение баблу, а мы – самая благородная нация, м? Телеканалам, блогерам, режиссёрам и сценаристам большой госзаказ: всячески продвигаем порядочность, «держать слово», помогать ближним. Нечестность, грубое попирание чужих интересов ради собственной выгоды – разносим. С известными людьми за подобные «подвиги» демонстративно прекращаем сотрудничество на уровне государства. Остальным даём понять, что лучше не афишировать контакты с ними, а то плохой пример для молодёжи.

В Англии все вежливые не потому, что какие-то суперхорошие, а потому что так заведено и вести себя иначе просто не комильфо. А давайте у нас будет заведено вести себя порядочно? Национальные традиции ведь даже есть: «купеческое слово» было надёжнее любого документа, его нарушение влекло за собой потерю репутации и купцы двух первых гильдий переставали иметь с тобой дело.

Так поехали! Компаниям за откровенно неэтичные действия вроде навязывания обманом платных услуг – лютые штрафы. Бизнесмены очень быстро сообразят, куда ветер дует, и начнут, начнут вести себя приличнее. Поначалу хотя бы формально.

Сферический Роспотребнадзор в вакууме, имхо, должен постоянно тестировать качество товаров и услуг и выставлять им оценки с подробными комментариями. Компании, регулярно подтверждающие высокое качество товаров и услуг, получают 9-10 из 10 и могут серьёзно экономить на маркетинге. А гражданам не надо тратить тысячи и миллионы человеко-часов на проверку любой информации и консультации со знакомыми: «Ноутбук сломался, посоветуйте хорошего мастера, с этими сервисами больше связываться не хочу...», «Знаешь хорошего стоматолога/психолога/школу английского?» и т.д. Чтобы приобрести качественную услугу, должно быть достаточно просто заплатить. Стесняюсь спросить: не базовая ли это функция государства – следить за этим?

У граждан, как следствие, – меньше страха перед окружающей действительностью, меньше тревожности, разнообразных беспокойств. Атмосфера доверия и защищённости даёт совершенно другое качество жизни – опять же, ДЛЯ ВСЕХ. Меньше нужно врачей, психологов, медикаментов – ресурсов-то сколько освободится!

С какой стороны ни посмотри – всем выгодно, кроме врагов. Может починим институт репутации-то, м?

Пикабу на острие политологии

Наши специалисты только что установили форму политического устройства большинства современных стран:

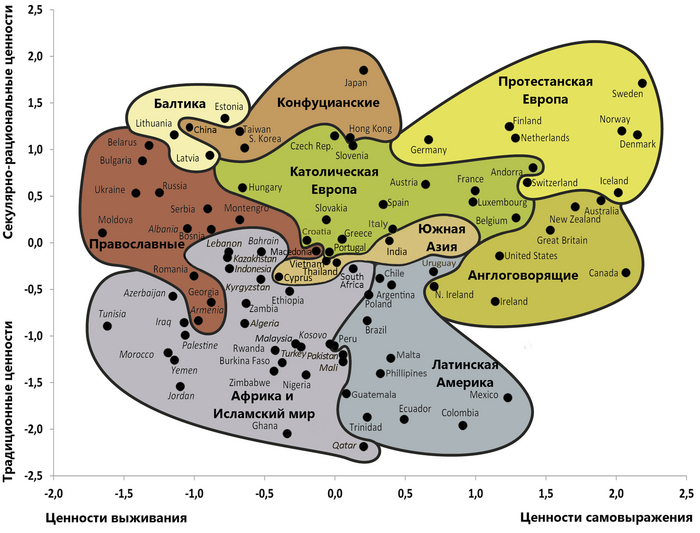

Как сделана карта мировых ценностей (Диаграмма Инглхарта)

Эту диаграмму часто показывают политологи и социологи, однако есть у меня подозрение, что мало кто из них представляет, каким образом рассчитываются координаты каждой страны и что такое эти координаты. Как строятся такие карты лучше всего знают статистики, потому что делается это статистическим методом под названием "факторный анализ".

Все подробности построения диаграммы мне найти не удалось (это описано в книгах Инглхарта, а они не бесплатные). Однако того, что я нашел хватит для объяснения принципа.

Сразу оговорюсь, что бласти, выделенные на диаграмме (и их названия) не имеют никакого отношения к построению диаграммы. Это разделение было придумано совсем другим автором (Хантингтоном) и просто взято у него.

Исходные данные для этой карты - это 10 индикаторов. Каждый индикатор - цифра, полученная из ответов людей (респондентов) в ходе опросов. Вот список этих индикаторов:

1) Бог очень важен в жизни респондента.

2) Для ребенка важнее научиться послушанию и религиозной вере, чем самостоятельности и решительности.

3) Аборт никогда не может быть оправдан.

4) У респондента сильно развито чувство национальной гордости.

5) Респондент выступает за большее уважение к власти.

6) Респондент отдает предпочтение экономической и физической безопасности над самовыражением и качеством жизни.

7) Респондент описывает себя как не очень счастливого.

8) Гомосексуальность никогда не может быть оправдана.

9) Ответчик не подписал и не подпишет никакой петиции.

10) Вы должны быть очень осторожны, доверяя людям.

В методе факторного анализа мы предполагаем, что значения индикаторов определяются (коррелируют) небольшим числом скрытых факторов. Эти факторы мы не можем измерить напрямую (часто даже сложно понять их смысл).

В данном случае Инглхарт предположил, что для каждого респондента есть только два фактора, с которыми связаны значения всех десяти индикаторов. Причем первый фактор коррелирует только со значениями индикаторов 1-5, а второй - со значениями 6-10.

Затем, на основе этого предположения в факторном анализе "подгоняются" значения факторов так, чтобы они наилучшим образом коррелировали со "своими" индикаторами. Делается это специальными программами и методами.

Чтобы лучше понять проблему, представьте таблицу, где в строчках респонденты, а столбцы - значения индикаторов. Нам нужно к этой таблице добавить столбец цифр (фактор) так, чтобы он хорошо коррелировал со всеми столбцами ("предсказывал" значения столбцов).

Можно туда просто скопировать, например, значения первого столбца тогда наш фактор будет идеально коррелировать с ним. Однако с другими столбцами он будет плохо коррелировать. А задача состоит в том, чтобы подобрать значения фактора так, чтобы он "более-менее" коррелировал со всеми столбцами. Т.е. нужно сложить с какими-то коэффициентами значения всех столбцов, так, чтобы суммарная корреляция была наилучшей.

В результате "подгона" Инглхарту удалось подобрать значения первого фактора, так, что фактор объяснял (предсказывал) в целом 26% вариаций индикаторов 1-5 и значения второго фактора, так, что он объяснял 13% вариации индикаторов 6-10.

Я предполагаю, что вычислив факторы для всех респондентов автор просто усреднил значения по каждой стране и отобразили точками на диаграмме. Т.е. координаты - это два фактора, наличие которых предположил Инглхарт, а положение стран - их усредненные значения.

Обычно в таком типе анализа (подтверждающий факторный анализ) обязательно проводят тестирование гипотезы о том, что факторы коррелируют с индикаторами (что это не случайное совпадение). Т.е. все это подтверждается статистикой, а не просто является выдумкой автора.

А вот названия факторов и их интерпретация - это уже субъективное мнение автора. Инглхарт решил, что первый фактор (индексы 1-5) отображает ценности традиционные/рациональные, а второй (индексы 6-10) - ценности выживания/самовыражения.

Список индикаторов взят отсюда

Евоные методы и ихние цели

Имела сегодня удовольствие прослушать монолог водителя такси, который очень уж сильно сокрушался ситуацией в стране.

Фразы в духе «безмозглая биомасса» и «воры и обыватели» не сильно задевали мой слух, я кивала и тихонько улыбалась. Лихо ругаясь и жестикулируя, мужчина ругал все вокруг - и люди не те, и дороги не очень-то, и вообще - трава у соседа зеленее. Я переживала из-за того, что его пылкость мешает ему держать руль.

Поразил меня обрывок фразы про небезызвестного нам государственника, и - цитата - «Евоные методы и ихние цели».

Диво, как уместилось это в одном человеке)

Вот такая увлекательнейшая лекция адепта культа тАксичных политологов в такси эконом класса.

Тоталитаризм

Сегодня случайно вспомнил об одном человеке, а точнее историю, которую он нам повествовал. Когда сегодня рассказывал ее сначала решил что это фрагмент из книги или фильма, но уже позднее вспомнил, что это было на самом деле. Я тогда учился в институте и был у нас политолог - человек замкнутый, про таких говорят затюканный, с очень своеобразными историями, которые он рассказывал, как будто самому себе, глядя куда вглубь себя. Так вот одна такая история почему-то сильно запала в душу, хз почему. Далее с его слов.

- Я ненавижу тоталитаризм и тоталитарных людей. Ненавижу больше всего на свете. Я вообще стараюсь ни с кем не общаться из коллег, так как они все время склочничают и сплетничают, а мне это все не нужно. Но вот однажды я столкнулся с коллегой политологом и вначале мы начали обсуждать какие то насущные дела, но потом почему то переключились на нашего коллегу. Я не заметил как сам начал его обсуждать и в этот момент я был так ТОТАЛИТАРЕН, что мне стало противно от самого себя, и я убежал чтобы это прекратить. Потом ещё неделю не мог себе этого простить.

Запомнилось видимо из-за того, каким он эпичным тоном рассказывал эту странную историю). Процентов 90 студентам поставил три на экзамене, и мне в том числе, но никто не обиделся, больно забавным он был преподом)

Польша готовится к войне с Россией, но высокий уровень ЧСВ со времен средневековья приводил польскую армию к катастрофе

Польша действительно готовится к вероятной войне с Россией. Это не значит, что она обязательно зайдет на Западную Украину и фактически ее аннексирует, потому что это дорогая тема. Но поляки серьезно укрепляют свою армию.

По сравнению с Россией польская армия небольшая, но она больше белорусской в 2,5 раза. Она неплохо обучена, построена по дивизионному принципу, оснащена техникой, как советской, которая неплохо проявляет себя в ходе российско-украинского конфликта, так и современной западной, отметил эксперт.

«Да, численность польской армии меньше, чем у ВСУ, но она боеспособнее и мотивированнее. Ей ненависть к России прививают с детского сада. Это славянская армия. Это говорит о том, что она будет драться в другом состоянии. Польский солдат — храбрый солдат. Мы помним его по Второй мировой войне, когда Польша была союзником СССР», — указал Суздальцев.

Другое дело, что Польша традиционно проигрывала не на поле боя, а в штабах. Потому что очень высокий уровень самомнения со времен средневековья приводил польскую армию к катастрофе, заключил собеседник издания.

Пруф

Занимательная социология

Познавательный мордорский тупичок