Великолепная Самара!1

Последний раз я был в Самаре 11 лет назад и город мне показался очень унылым и ничего интересного кроме набережной я тогда не нашел....После посещения города в прошедшую пятницу я понял, что мое тогдашее впечатление было в корне неверным. 11 лет назад я просто почему-то не дошел до исторического центра... Видимо, сказался недостаток туристического опыта! В этот же раз я разоблачил центр Самары во всех красках! И скажу вам - он великолепен!)

Улица Ленинградская - главная пешеходная улица города. Как и во всем центре, здесь сохранилось множество архитектурных памятников, построенных на стыке 19-20 веков. Улица очень приятно облагорожена в плане ландшафта.

Встречаютсяочень очень живописные домики

За порядком на улице следит самый честный миллиционер

В середине улицы наткнулись на небольшое, но очень милое городское пространство

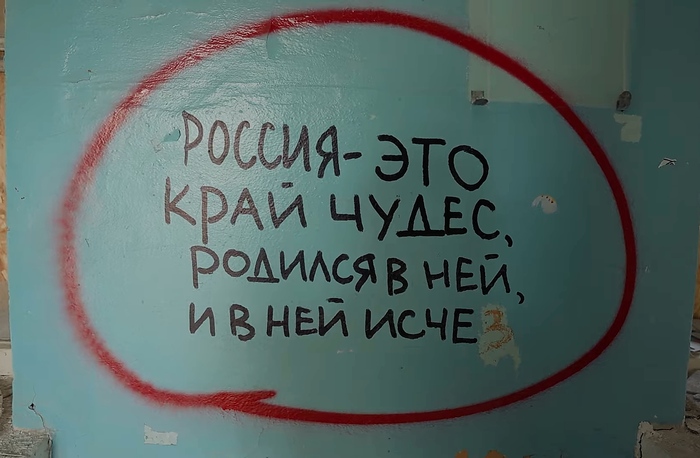

Милых граффити много не бывает!

Но без ложки дегтя, конечно, не обошлось. Ленинградская улица, как и весь центр в целом, довольно плотно погрязла в хламе бесвкусных рекламных вывесок, встречаются разрушенные дома, ужасающий новосторой в виде кошмарных пристрок к историческим зданиям и просто новые ТЦ. Это, конечно, сильно портит атмоферу города.

Но все же, если заставить себя не обращать внимание на подобные извращения, от окружающей архитектуры в городе можно получить искреннее удовольствие.

Буратино!

Солдат Швейк!

Легендарный Жигулевский пивзавод.К пиву я как-то равнодушен, а вот к таким видам - нет!

К слову, очередь в легендарное "На дне" (магазин-бар) растягивается на несколько десятков метров.

В этот раз разоблачили мы и Бункер Сталина. Честно говоря, как локация не очень впечатляет. Прикольно было спускаться вниз по первому стволу под атмосферную музыку и тусклый свет. По сути, это проложенный вертикальный тоннель метро. Ассоциации были с Чернобылем или чем-то таким) В целом же, бункер по отделке выглядит как советский подъезд. Из комнат лишь пара кабинетов в которых тоже особо ничего такого нет.

Но само осознание того , что находишься на глубине 34м прибавляет эмоций. И гид очень интересно и с юмором расказывает про историю бункера)

Конечно же, главная достопримечательность Самары - это огромная набережная, протяженностью 4км.

На набережной установленно несколько арт-объектов

Товарищ Сухов

Бурлаки на Волге

На всем протяжении набережной идет песчаный пляж. На улице было +33 и я воспользовался возможностью охладиться в Волге. Это был чистый кайф!

Рядом с Орловской набережной установлен монумент Победы . Вечером с подсветкой смотрится очень красиво.

Ну и не могу не отметить множество хороших кафе и баров в городе. Самара может смело считаться еще и Меккой гастрономического туризма! Чтобы насладиться завтраками, рекомендую посетить кафе Бенджамин и То самое тесто)

А за обедом можно зайти в Хачапурию!

Вкусно покушать, искупаться в реке, насладиться исторической архитектурой и наделать красивых фото с забавными арт-объектами... Что еще нужно для счастья туриста?) Самара прекрасное место для отдыха душой и телом!)