База для производства оптических приборов — биноклей, стереотруб, дальномеров и прицелов — в СССР была заложена еще до Второй мировой войны и сосредоточена по большей части в Ленинграде и Москве.

К моменту нападения Германии эти предприятия не имели действующих дублеров. Поэтому их эвакуация оставила вооруженные силы без пополнения оптическими приборами.

Всего было эвакуировано пять предприятий, и только два сравнительно маломощных находились в тылу. Эвакуированные заводы развертывались буквально с ходу и начинали выдавать продукцию через считанные недели после прибытия на место.

Одним из самых крупных оптических заводов всю войну руководил А.С. Котляр.

Несмотря на крайне неблагоприятные условия размещения, перебои в поставке материалов, подаче электроэнергии, воды и топлива, этот завод уже через месяц начал выпуск продукции.

Завод Котляра успешно обеспечивал фронт наблюдательными приборами, танковыми и орудийными прицелами, стереодальномерами и другой сложной оптикой.

Широкой популярностью у танкистов пользовался прицел Т.М.Ф., созданный главным инженером завода Е.И. Мароном и заместителем главного конструктора Е.И. Финкельштейном.

Финкельштейн был талантливым изобретателем. Он, совместно с главным технологом А.А. Менцем, разработал методы скоростного проектирования, позволившие вести подготовку производства в сроки, значительно опережавшие плановые.

В разработке новейших оптических приборов также отличились и другие конструкторы-евреи. Я.А. Раскин изобрел и внедрил в производство прицел для пикирующего бомбардировщика, а конструктор Айзик Ицкович Пацкин — автоматический прицел для зенитных орудий, за который он получил Сталинскую премию.

Весьма эффективный командирский прибор для танка разработали конструкторы И.Г. Лурье, М.Я. Кругер и Фукс-Рабинович при участии исследователя В.М. Файнблута.

На заводе, где директором был М.М. Дунаевский, было организовано производство одного из самых массовых оптических приборов — снайперского прицела. Кроме того, на этом предприятии выпускались большие стереотрубы, зенитные дальномеры и целая гамма различных прицелов.

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Внезапное нападение нацистской Германии привело, в числе других тяжких последствий, к поражению советской авиации. К началу войны в приграничных округах СССР насчитывалось около 8 тысяч боевых самолетов. Большинство из них составляли машины устаревших типов.

И только полторы тысячи можно было отнести к современным образцам. Но и безотносительно к этому факту практически основная масса советской авиации была уничтожена в течение первых же дней войны, главным образом на аэродромах.

Остро встал вопрос о срочном восполнении уничтоженного. При этом, учитывая недостатки старых систем, требовалось производить машины, способные на равных вести воздушные бои и поражать наземные цели.

Советские штурмовики Ил-2 над Берлином, 1945 год

Естественно, эта задача стояла перед авиапромышленностью и конструкторами. Следует отметить, что в довоенные годы была развернута достаточно мощная база авиапромышленности, способная выпускать большое количество самолетов.

Ее основные заводы были сооружены в Москве и Подмосковье, Горьком, Воронеже, Казани и Куйбышеве.

Первым наркомом авиапрома стал Михаил Моисеевич Каганович (родной брат сталинского соратника).

Однако он являлся прямой противоположностью брату в смысле профессионализма и кровожадности.

Но в одном они были схожи: в совершенно невероятной работоспособности и неуемной энергии.

В значительной мере благодаря высокой компетентности, решительности и инициативе Михаила Кагановича советская авиапромышленность достигла перед войной достаточного уровня производительности и имела немалые резервы для развертывания.

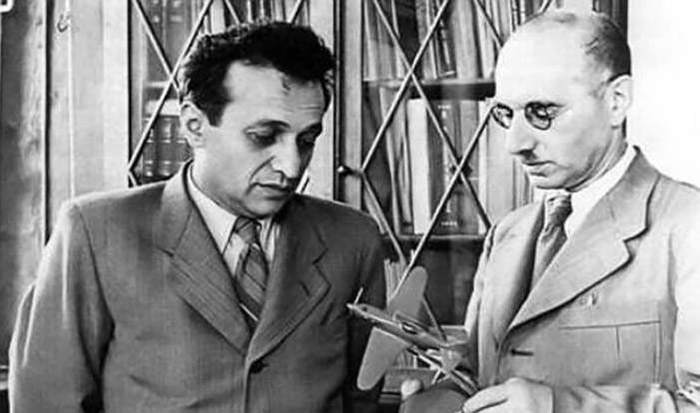

Михаил Моисеевич Каганович

Однако проводимая в то время политика жестоких и необоснованных репрессий к руководству промышленности привела к тому, что Михаил Каганович ушел из жизни (застрелился).

Наркомом авиапрома был назначен Шахурин — партийный функционер, в авиастроительстве профан, да к тому же человек средних способностей. Естественно, его личные качества отнюдь не способствовали быстрому вводу в действие эвакуированных заводов и наращиванию мощностей уже функционировавших.

В этих условиях особое значение имела деятельность остального руководства отрасли и директоров авиапредприятий, которые сумели выполнить задачу их срочного развертывания и наращивания выпуска современных боевых самолетов.

Среди этих руководителей было немало евреев.

И в первую очередь следует подчеркнуть выдающуюся роль заместителя наркома Соломона Мироновича Сандлера.

Он родился в 1903 году в городе Рудня Смоленской губернии, окончил Университет цветных металлов и золота и институт, был высокообразованным специалистом. Однако — не по авиастроению. Заместителем наркома стал в 1940 году.

Был, естественно, вполне гражданским человеком, но в годы войны ему присвоили звание генерал-майора инженерно-авиационной службы.

И по достоинству. Ибо в военные годы Соломон Сандлер делал все возможное и невозможное для увеличения выпуска самолетов и повышения их летных и боевых характеристик. И его усилия вполне оправдались, это подтверждают итоги работы авиапромышленности, которые намного выше по количеству произведенных машин сравнительно с Германией при достаточно высоких качествах самолетов.

За годы войны генерал Сандлер награжден пятью орденами.

Но Сандлер не был авиаспециалистом по образованию, а стал им в процессе работы.

В противоположность ему Павел Яковлевич Залесский окончил инженерный факультет Военно-авиационной академии и долго служил в летных частях. Именно он в 1940 году стал начальником Главного технического управления наркомата авиапромышленности и решал вопросы постановки на производство и выпуска новейших типов боевых самолетов, работал плодотворно, успешно справляясь со своими ответственными обязанностями.

Павлу Залесскому было присвоено звание генерал-майора инженерно-авиационной службы, и он награжден шестью орденами.

Решением проблем, связанных с научными исследованиями в области авиастроения, руководил Владимир Исаакович Поликовский. Он родился в Женеве в 1904 году, окончил технологический институт, был заслуженным деятелем науки, доктором технических наук, профессором.

В годы войны Поликовский возглавлял Центральный научно-исследовательский институт авиационного моторостроения в звании генерал-майора.

Благодаря интенсивной творческой деятельности этого института в значительной мере было освоено и запущено в производство за годы войны 25 типов новых и модернизированных самолетов. За достигнутые результаты генерал Поликовский был награжден пятью орденами и получил Сталинскую премию.

Главными организаторами производства самолетов в годы войны являлись директоры авиационных заводов, среди которых было немало евреев.

В первую очередь нужно отметить особо результативную деятельность на посту руководителя большой группы авиазаводов в Листвянке (близ Куйбышева) Михаила Сергеевича (Симховича) Жезлова. Он родился в 1898 году в станице Верхне-Чирская, служил в армии, окончил Промакадемию в 1935 году, а через три года назначен директором авиазавода.

Вот так репрессии и очищали все посты. В данном случае человек оказался на своем месте.

Он был, по сути, типичным представителем плеяды так называемых выдвиженцев на руководящие посты из рабочего класса. Тем не менее, все военные годы вполне успешно руководил едва ли не самой мощной в стране группой авиазаводов, выпускавшей до 18 процентов всех боевых самолетов, в том числе знаменитые штурмовики Ил-2.

Но не только. С началом войны Жезлова назначают директором Московского авиамоторного завода, крупнейшего в стране, который затем был эвакуирован в Листвянку. Производил двигатели для штурмовиков и бомбардировщиков, изготовил их больше, чем все остальные заводы этого назначения. Михаилу Жезлову было присвоено звание генерал-майора инженерно-авиационной службы, Героя Социалистического Труда, он награжден пятью орденами.

Крупнейшим Саратовским авиационным заводом руководил в годы войны и после нее Израиль Соломонович Левин.

В отличие от Жезлова он был авиационным инженером, окончил в свое время Военно-авиационную академию. Немцы систематически бомбили Саратовский авиазавод, особенно в 1942 и начале 1943 года. Однако под руководством Левина каждый раз предприятие вставало из руин и продолжало выпуск боевых самолетов.

Израилю Левину также было присвоено звание генерал-майора, он награжден пятью орденами. Кстати, главным инженером его завода тоже был еврей – Григорий Натанович Пивоваров.

Не стал, однако, генералом Матвей Борисович Шенкман. Он с марта 1938 года руководил Воронежским авиазаводом, где в 1940 году начали осваивать производство штурмовика Ил-2.

Но высшее начальство считало, что этот самолет не годен для современной войны.

А у директора было другое мнение, и он с риском для жизни, а в те времена именно это угрожало ему, запустил самолет в производство. Повезло, что высшее начальство промолчало, и только с началом войны великий «летающий танк» Ил-2 был запущен в серию.

40 тысяч таких самолетов били немцев благодаря предвидению и мужеству Матвея Борисовича Шенкмана. Кстати, после войны вышел об этом художественный фильм, однако в нем нет и намека на то, что главный герой — еврей.

В сентябре 1941 года немцы стали бомбить завод, пришлось эвакуировать его в Куйбышев. Но, чтобы не прерывать выпуск самолетов, Шенкман так спланировал эвакуацию, что производство не остановилось ни на час. Хотя была зима, станки устанавливали под открытым небом, и люди работали, отогреваясь у костров. Смогли уже 10 декабря выпустить первый самолет. Но Сталин потребовал больше, угрожая расправой. Шенкман вылетел, встретился со Сталиным и сумел убедить в необходимости оказания срочной помощи заводу. И уже 29 декабря первый эшелон с 30 Илами отправился на фронт.

Но 12 мая 1942 года гениальный авиастроитель Матвей Борисович Шенкман погиб в авиакатастрофе.

Кстати, именно на штурмовике Ил-2 впервые в мире устанавливалась так называемая прозрачная броня — остекление кабины летчика и воздушного стрелка.

Ее изобрели и внедрили в производство Семен Яковлевич и Арон Самуилович Файнштейны (однофамильцы), директор завода Зусь Шульман, главный инженер Гирш Зискин и сотрудники Рафаил Хвилицкий и Илья Езриелев.

С июня 1940-го по 1942 год директором Иркутского авиазавода был Исаак Борисович Иосилович.

Завод выпускал пикирующий бомбардировщик Петлякова Пе-2. В дальнейшем Иосилович возглавлял завод, выпускавший бомбардировщики Туполева. Стал Героем Социалистического Труда.

Один из крупнейших авиастроительных заводов — Саратовский — в 1940–1950 гг. возглавлял Израиль Соломонович Левин. Он родился в 1908 году в Белоруссии. В 1931 году окончил Военно-воздушную академию. В 1938 году назначен директором Иркутского авиазавода, перед войной переведен в Саратов.

Его завод выпускал истребители конструкции Яковлева. Немцы систематически бомбили завод, но Левин каждый раз быстро восстанавливал нормальный ритм выпуска истребителей.

В 1944 году Левин становится генерал-майором.

В Верхней Салде на Урале работал переведенный из-под Москвы авиазавод, директором которого был Исай Соломонович Виштынецкий.

Наконец, директором 301-го Московского авиазавода был Рувим Эскин.

Хотя бы коротко следует рассказать об Илье Штейнберге. В годы войны он руководил проектно-конструкторским институтом Гипроавиапром, разрабатывавшим проекты строительства авиазаводов.

Затем он был назначен директором крупнейшего авиазавода № 339 и успешно руководил им.

Авиаторы

Совершенно необходимо поподробнее остановиться на деятельности евреев — конструкторов боевых самолетов.

Об истребителях, имеющих наименование МиГ, известно, наверное, большинству уроженцев СССР и многим жителям зарубежья.

Большинство из них, однако, предполагают, что эти самолеты сконструировал Микоян. Почему же тогда не зовутся они Мик? Что означает буква Г? А означает эта буква, что автором всех типов МиГов до самой своей смерти в 1979 году был Михаил Иосифович Гуревич. И пожалуй, не вторым, как в аббревиатуре, а первым.

Михаил Иосифович Гуревич родился в 1892 году в деревне Рубанщина (ныне Курская область). Отец его был винокуром-механиком. В 1902 году Михаил поступил в Ахтырскую гимназию, которую окончил с серебряной медалью. Спустя пару месяцев он стал студентом математического факультета Харьковского университета.

Но студенческая жизнь длилась недолго: через год его исключили из университета. Познав в полной мере тяготы и лишения военного времени, лишь в 1917 году Гуревич смог наконец продолжить учебу, на этот раз в Харьковском технологическом институте.

Окончив в 1925 году его самолетостроительный факультет, 33-летний Михаил Гуревич начинает работать инженером-конструктором в Харьковском отделении общества «Тепло и сила». Затем поступает в авиастроительное бюро Ришара.

Гуревич обретает опыт конструирования самолетов, участвуя в создании морского торпедоносца и крупнотоннажных летающих лодок. После отъезда Ришара на родину, во Францию, Гуревич переходит в ЦКБ Авиапрома, где быстро проявляет себя отличным проектировщиком. Здесь он выполняет первую самостоятельную работу — проект штурмовика ТШ-3, в котором применяет новые оригинальные решения.

Летом 1937 года Гуревича приглашает в свое КБ известный авиаконструктор Поликарпов — разработчик истребителей И-15, И-16, «Чайка» и других машин, состоявших на вооружении военно-воздушных сил страны.

Там Михаил Иосифович возглавляет мозговой центр КБ — группу эскизного проектирования. Там же он знакомится с Артемом Микояном, занимавшимся модернизацией истребителя И-153. Между ними сразу установились деловые отношения, перешедшие вскоре в дружеские.

Они совместно начинают работать над проектом сверхскоростного истребителя-моноплана. В то время организуется ряд новых КБ, в том числе для создания истребителей. Одно из таких КБ возглавил Артем Микоян, а Михаил Гуревич стал его заместителем.

Причем пост главы КБ предлагали вначале Гуревичу, но он отказался, считая, что это должность чисто административная, а не конструкторская.

Артем Микоян и Михаил Гуревич

Любопытную оценку Микояну и Гуревичу дал Лев Кербер в книге «Туполевская шарага»: «В начале своей деятельности Микоян без Гуревича подобен был всаднику без головы, и наши острословы предлагали именовать самолеты их КБ не МиГ — а МуГ, то есть “Микоян у Гуревича”».

Оба конструктора в 1940 году спроектировали и построили высокоскоростной истребитель МиГ-1, который после усовершенствования под маркой МиГ-3 нашел широкое применение на фронтах Великой Отечественной войны и стал одним из самых многосерийных самолетов.

Кстати, первыми современными истребителями, вступившими в войну, которые на равных могли сражаться с «Мессершмитами», и были МиГ-3.

Затем Гуревич и Микоян создали истребитель МиГ-9, который благодаря своему преимуществу по высотности зачастую выходил победителем из поединков с немецкими самолетами. За годы войны было выпущено более 9 тысяч истребителей, разработанных этим тандемом.

В 1943 году Михаилу Гуревичу было присвоено звание генерал-майора инженерно-авиационной службы. Он награжден 8 орденами, удостоен звания Героя Соцтруда, пять раз становился лауреатом Сталинской премии.

Еще больших достижений в конструировании истребителей добился Семён Алексеевич Лавочкин (Шимон Айзикович Лавочник). Он родился 29 августа 1900 года в семье меламеда (учителя хедера — еврейской религиозной школы) в Смоленске. В 1917 окончил гимназию, стал золотым медалистом, затем был мобилизован в Красную Армию, служил в пограничной дивизии рядовым.

В 1920 году начал учёбу в Московском высшем техническом училище (сейчас МГТУ имени Баумана). После окончания работал в конструкторских бюро Ришара, Григоровича, Курчевского, в ЦКБ, наконец, у Туполева, где были начаты работы по созданию одного из первых советских современных самолетов-истребителей. Ряд моделей этого самолета — ЛаГГ-3 (в соавторстве с Горбуновым и Гудковым).

В дальнейшем Лавочкин работал самостоятельно и создал истребители Ла-5, Ла-7 и Ла-9. Эти истребители были самыми скоростными советскими самолетами во Второй мировой войне и стали наиболее массовыми в производстве: из 54 тысяч произведенных в военное время истребителей 22 тысячи носили индекс «Ла». На них летало большинство советских асов, в том числе Покрышкин и Кожедуб.

Семен Лавочкин на фоне истребителей Ла-5Ф

Кожедуб, сбивший 62 немецких самолета, подходя на аэродроме к своему Ла-7, вытягивался по команде «смирно» и отдавал ему честь. Он писал в своих воспоминаниях: «Есть человек, которому я обязан не только своей славою воздушного бойца, но и самой жизнью. Это конструктор Семен Лавочкин, создавший великий истребитель Ла-7. На этом самолете я не боялся вступать в бой с любым количеством немецких машин. Он, казалось, сам понимал, что нужно делать, куда лететь, в кого стрелять. А уж спасал он меня в самых безнадежных ситуациях».

Кстати, первым заместителем Лавочкина в конструкторском бюро был тоже еврей, Михаил Леонтьевич Миль, заместителями были также Леонид Зак и Михаил Арлазоров.

А Семен Лавочкин добился высочайших результатов благодаря своему таланту конструктора и огромной работоспособности. Он стал членом-корреспондентом Академии наук, дважды Героем Соцтруда, генерал-майором инженерно-авиационной службы, награжден пятью орденами, лауреат пяти Сталинских премий.

Кроме Миля ближайшими сотрудниками Лавочкина в его КБ были талантливые конструкторы Свердлов, Тайц, Фельснер и Хейфец. А на заводе № 21 — основном по выпуску самолетов Ла: главный инженер Давид Исаевич Резников, главный технолог Семен Ефимович Зайчик, заместители директора Аркадий Ефимович и Александр Иосифович Иоффе.

Кстати, и в КБ Туполева его заместителями были Кербер и Френкель. В КБ у Яковлева — Донской, Закс и Зонштайн. И в высоких боевых качествах самолетов этих конструкторов есть немалая доля труда их заместителей.

Вооружение самолетов

Но, какими бы высокими аэродинамическими качествами ни обладал самолет, боевые его характеристики напрямую зависят от эффективности пушек и пулеметов, установленных на нем.

Это оружие на советских самолетах военного времени было достаточно мощным и вполне удовлетворяло требованиям воздушного боя и действий по наземным целям.

Одним из самых выдающихся создателей советского авиационного оружия во время войны и после нее был Александр Эммануилович Нудельман. Он родился в 1912 году, окончил технологический институт, впоследствии возглавил конструкторское бюро, создававшее авиационные пушки.

Первая из них носила название НС-37, что расшифровывается как «Нудельман — Суранов — 37-миллиметровая». Суранов был соавтором этой и еще нескольких конструкций, но все работы по проектированию, испытанию, организации серийного производства вплоть до боевого применения в действующей армии организовал и возглавлял Нудельман.

Кстати сказать, первые образцы НС-37 были установлены на истребителях Лавочкина, и он это разрешил, хотя пушка к тому времени не прошла еще государственные испытания. Такой решимостью этого конструктора можно только восхищаться. Здесь все решала светлая голова и интуиция великого конструктора, каким и был Лавочкин.

Впоследствии кроме самолетов Лавочкина этой пушкой вооружались и самолеты Яковлева. Она дала возможность истребителям, которые до этого имели только пулеметы и 20-мм пушки и вели огонь с коротких дистанций, поражать противника с расстояния в несколько сот метров. Причем попадания даже одного снаряда НС-37 было достаточно для полного уничтожения вражеского самолета.

По две такие пушки устанавливались и на штурмовике Ил-2.

Фронтовой опыт показал высокую боевую эффективность пушек Нудельмана. Кроме воздушных боев они применялись и по наземным целям. Эти пушки наводили страх на врага, и немецкие пилоты, завидев истребитель с выступающим пушечным стволом, избегали ввязываться в бой с ним, ибо от одного лишь снаряда самолет буквально разваливался. Они прозвали истребители, вооруженные этой пушкой, «летающими Фердинандами».

Вот выдержка из письма командира 133-го гвардейского истребительного авиаполка: «…Весь личный состав нашей части благодарит Вас, тов. Нудельман, за конструкцию нового оружия, с которым мы теперь успешно уничтожаем фашистов. С 25 августа по 13 октября 1943 года летчики нашего полка сбили 70 самолетов противника и с каждым днем увеличивают свой боевой счет. И в этом большая роль Ваших пушек, которые рвут на части фашистские самолеты».

Таких писем в КБ Нудельмана приходило немало.

За годы войны было выпущено более 8 тысяч пушек НС-37. Между тем Нудельман усовершенствовал эту пушку, и родилась новая, еще более грозная пушка Н-37. А через год, в 1944-м, по результатам испытаний на вооружение была принята самая мощная в истории военной авиации 45-мм пушка Нудельмана Н-45.

Пушки Александра Эммануиловича Нудельмана сыграли выдающуюся роль в завоевании советской авиацией господства в воздухе. Это видно и по наградам, которые в СССР евреям зазря никогда не доставались. Нудельман стал Героем Соцтруда, не раз получал Сталинскую премию.

В основном эти пушки производились на Ижевском оружейном заводе под непосредственным руководством главного инженера С. С. Гиндинсона и А. Я. Фишера.

Кстати, некоторые из поступавших по ленд-лизу самолетов, в том числе бомбардировщики Б-25 и «Бостон А-20», а также истребители «Киттихок П-40», вооруженные пулеметами «Кольт-Браунинг» калибра 12,7 мм, оснащались также пушками Нудельмана. А всего за время войны около одной трети всех советских истребителей были вооружены пушками этого талантливейшего конструктора.

Было бы несправедливо забыть здесь о выдающемся конструкторе авиационного оружия Якове Григорьевиче Таубине, пушками и пулеметами которого также вооружались советские самолеты.

В 1936 году он создал первый в мире автоматический гранатомет. На вооружение его, однако, не приняли, а приняли первую в мире авиапушку с автоматическим прицелом. Но в мае 1941 года Таубин был арестован и расстрелян 28 октября того же года в Куйбышеве.

Создателем первых советских боевых радиолокационных станций был Александр Абрамович Фин. Назову из них главные: РУС-2С (наземная), «Гнейс-2» и «Гнейс-2М» (самолетные), «Гюйс-1» и «Гюйс-2» (корабельные), приняты на вооружение в 1943 году.

Заключение

Думается, из фактов, изложенных в этой главе, вполне очевидно, что вклад евреев в разработку и производство вооружения во время войны с нацистской Германией был немал. Он в значительной мере определил неотвратимость победы над нацистами. Оружие, изобретенное евреями и ими же изготовленное, уничтожило миллионы немецких солдат и их союзников, стерло с лица земли города их и селения.

За разработку и производство вооружения, боевых машин и военной техники в годы Великой Отечественной войны орденами и медалями награждены более 180 тысяч советских евреев.

12 из них стали Героями Соцтруда (а всего Героев было 200 человек). Около 300 евреев стали лауреатами Сталинской премии. 29 евреям — руководителям главков и предприятий военной промышленности, а также конструкторам боевой техники и вооружения присвоены генеральские звания.

Я хочу сказать, может быть, и впервые в открытой печати, что дело спасения, восстановления и руководства военной промышленностью в руки евреев отдал не кто иной, как Сталин. Это он приказал, чтобы именно они руководили кузницей оружия Победы.

План эвакуации создал еврей Ванников. Он же вместе с евреем Кагановичем руководил эвакуацией. Строительством новых производств руководили евреи Гинзбург и Дымшиц. Большинством военных заводов, в том числе основными, руководили евреи.

Без личного приказания Сталина такого произойти не могло, конечно. Но, зная феноменальные способности евреев — а он это знал! — Сталин приказал.

И евреи справились. И выковали оружия столько, что его вполне хватило для разгрома их заклятых врагов.

И — нечего скромничать — никто в СССР и в целом свете, кроме евреев, не смог бы справиться с такой грандиозной, фантастической по трудности задачей.

Сталин, конечно же, был изувер и палач. Но в данном случае решение принял единственно верное. И если на фронте евреи сражались доблестно, то не они все же обеспечили Победу.

Слишком мало было евреев вообще для этого. Но оружие Победы создали именно они. Евреи. Да-да, евреи! И в этой книге я назвал их имена. Молиться должны мы на имена эти. Детям и внукам завещать: «Молитесь!» Спасители они наши. Спасители — не найду другого слова.

Марк Штейнберг

Из книги «Еврейский меч России»

Источник

Источник

Источник

Источник

Источник

Источник

Источник