ПОВОРОТ ОТ ЛЕНИНИЗМА

Александр Некрич, на фронте воевал с 1942 по 1945, прошел от Сталинграда до Кёнигсберга, с 1943 г. член ВКПб-КПСС, в 1945 г. уволен в запас в звании капитана, с 1950 по 1968 сотрудник Институте истории АН СССР, доктор исторических наук.

В 1965 году в издательстве АН СССР «Наука» была выпущена 50-тысячным тиражом написанная им книга «1941, 22 июня».В книге были использованы ценные сведения, почерпнутые автором из бесед с непосредственными участниками событий (маршалами Советского Союза, начальником ГРУ ГШ), также содержала выдержки из книг Сандалова и др. Автор позволил себе анализ официальных сообщений, в частности, сообщения ТАСС от 13.6.1941, негативно рисующего Сталина. Подача информации в книге находилась в диссонансе с текстом (подготавливаемого) первого издания истории ВОВ. В 1967-м книга была изъята из библиотек и уничтожена. Некрич был снят с должности и исключен из партии. В 1976-м эмигрировал сначала в Великобританию, затем в США.

Евгения Гинзбург, автор антисоветской книги «Крутой маршрут», член ВКПб с 1932 г., корреспондент «Литгазеты», в 1937-м приговорена к 10 годам тюрьмы и лагерей, еще 8 лет ссылки в Магадане. Ее сын Василий Аксенов – ярый антисоветчик.

Антон Антонов-Овсеенко, автор книги «Портрет тирана». Его отца, большевика, одного из организаторов штурма Зимнего, арестовали в 1937-м и в 1940-м расстреляли.

В 1927-м решил не возвращаться в СССР изобретатель первых в мире тепловозов Юрий Ломоносов, сочувствующий большевикам, переписывался с Лениным, Ленин хотел поставить Ломоносова накромом путей сообщения.

В 1929 году отказался возвращаться в СССР большевик Александр Нагловский, торгпред СССР в Италии.

В 30-е эмигрировали из СССР: большевик Федор Раскольников, большевик Сурен Ерзинкян, разведчик Вальтер Кривицкий, разведчик Александр Орлов, разведчик Александр Бармин, разведчик Георгий Агабеков, разведчик Игнатий Рейсс, академик СПб Академии, химик Владимир Ипатьев, биолог Тимофеев-Ресовский, физик Георгий Гамов, химик-органик (профессор МГУ) Алексей Чичибабин.

Читаем лекцию Сталина в восприятии одного из студентов Института красной профессуры (ИКП) Абдурахмана Авторханова, члена ВПКб с 1927 года:

«Раздался звонок. Гости сели, сели и мы. Водворилась могильная тишина.

Председатель тихо, но членораздельно объявил:

— Слово для доклада имеет товарищ Сталин.

Это было 28.5.1928. Доклад назывался "На хлебном фронте".

Я впервые видел человека, о котором раньше слышал только то, что он по должности — генеральный секретарь ЦК, а по национальности — грузин. Правда, я внимательно изучал в свое время его лекции "Об основах ленинизма" 1924 года в Свердловском университете. Хотя Сталин выступал в них как простой комментатор Ленина, но мне казалось тогда, что у этого комментатора железная логика в интерпретации ленинизма и сухой реализм в собственных выводах.

Тогда никто не думал и даже не предполагал, что "Сталин — Ленин сегодня", как это подобострастно установил потом Анри Барбюс. Если бы Сталин умер тогда, то о нем теперь уже давно забыли бы даже в его собственной партии. Сталин еще не был не только Лениным, но и самим собою. С исторической точки зрения, за ним числилась только одна явная заслуга или, если угодно, одно явное преступление: участие в октябрьском заговоре, причем — в роли намного ниже Троцкого и несколько выше какого-нибудь Шкирятова. В 1928 году Сталин был тем, кем был Муссолини накануне римского похода, а Гитлер — перед 30 января 1933 года. Правда, в кругах более посвященных его не называли иначе как "шашлычником", намекая не столько на кавказскую кухню, сколько на профессию "мясника". Но для большинства Сталина тогда не было, был все еще Джугашвили.

Мы были разочарованы тем, что беседа предполагалась на не совсем академическую тему — "На хлебном фронте". Мы ожидали чего-то вроде "китайской революции" (эта тема была тогда в большой моде), или "тактика и стратегия Коминтерна", а тут нам предлагают разжевывать "хлеб насущный", да еще и выслушивать статистические подсчеты! Увы, года через два эта лекция дошла до сознания последнего крестьянина в стране. Оказывается, мы присутствовали при историческом событии. Сталин изложил нам впервые свой план будущей "колхозной революции" и положил этим начало конца НЭПа.

Сталин, видимо, учитывал наше настроение и, прежде чем приступить к самому докладу, сделал ряд оговорок.

- Вы, вероятно, ждете от меня, - сказал он, - теоретического доклада на высокие темы. Но я вас должен разочаровать… Во-первых, я не теоретик, а практик. Во-вторых, я держусь марксистского правила: "один действительно революционный шаг выше дюжины теоретических программ"… И вот тема, которая мною избрана по поручению ЦК для доклада здесь, и является практической, но революционной темой: хлеб. От того, как мы разрешим проблему хлеба, зависит не только судьба советской власти, но и мировой революции. Ведь мировая революция может питаться только советским хлебом.

Эти последние слова мне запомнились накрепко.

Сталин говорил тихо, монотонно и с большими паузами, как бы стараясь не столько подбирать слова и формулировки, сколько не сказать ничего лишнего. Он, казалось, читал вслух неписанную часть текста своего доклада. Конечно, у Сталина был грузинский акцент, что было особенно заметно в тех случаях, когда он волновался. В спокойном эпическом рассказе он умел смягчить свое произношение.

После вводного слова Сталин уже читал заранее написанный текст доклада. Он избрал свой излюбленный метод собеседования: "вопросы и ответы". Большинство из "вопросов" было тоже сочинено самим Сталиным от нашего имени, а многие из вопросов, которые были ему действительно заданы после окончания доклада, вообще не вошли в текст доклада, опубликованного в прессе.

Основной вопрос доклада был следующий: что нужно делать, чтобы советская власть получила от крестьян больше хлеба и по возможности даром? Иначе говоря: существуют ли возможности и пути превратить крестьянина, свободного труженика на частном наделе, в крестьянина-производителя на государственной земле?

В ответ на этот вопрос Сталин и огласил впервые свою программу "колхозов и совхозов". Как обычно в подобных случаях, Сталин ссылался на Ленина и доказывал, что единственный выход для советской власти с целью увеличения производства товарного хлеба в сельском хозяйстве — это переход к коллективным формам хозяйства, это — коллективизация крестьянства. О "ликвидации кулачества" Сталин еще не говорил, ограничиваясь ленинской формулой: "опора на бедноту, союз с середняком и борьба с кулачеством". Короче: НЭП кончается. "В городе — социалистическая индустриализация, в деревне — "колхозная революция", — таков был смысл доклада.

Едва ли он сам представлял себе тогда, во что все это выльется конкретно и какие будут издержки этого сложного процесса. Но еще меньше представляли себе мы, "теоретики".

Сталин говорил уже около двух часов подряд, часто пил воду. И когда он очередной раз потянулся к графину, воды уже не оказалось. В зале раздался смех. Кто-то из президиума подал Сталину новый графин — Сталин жадно выпил почти полный стакан и, обращаясь к аудитории, лукаво посмеялся и сам:

- Вот видите, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Впрочем, могу обрадовать вас, я кончил.

Раздались аплодисменты.

Председатель объявил десятиминутный перерыв. Вопросы он просил задавать в письменной форме. Мы вышли из зала.

- Мы казнили лишь портрет Сталина, — так обобщил свое впечатление от доклада Сорокин, — а Сталин похоронил дух ленинизма.

Это замечание меня взбесило. Я знал Сорокина как закоренелого нигилиста, для которого все земные авторитеты - ничто, если речь идет об обосновании его собственной теории. Даже Маркса он любил поправлять и ловить на противоречиях. Про Ленина он имел обыкновение кстати и некстати повторять стандартную фразу: "Ленин тоже ошибался". Ну, куда теперь Сталину состязаться с Сорокиным!

- Гениальнейший товарищ Сорокин! Скажите, в чем вы видите похороны духа ленинизма товарищем Сталиным? — спросил я иронически-официальным тоном.

- А ты и не заметил?

- Нет.

- Да, брат, слона-то ты и не приметил. А вот скажи, в чем сущность "кооперативного плана" Ленина?

- Его изложил Сталин, — ответил я.

- Не изложил, а исказил. То есть попросту сфальсифицировал.

- Ты не мудрствуй, а скажи членораздельно, в чем ты видишь сталинскую фальсификацию! — продолжал я добиваться.

- "Кооперативный план" для Ленина — не колхозы, не совхозы и не коммуны, а рабочие кооперативы в городе и крестьянская торговая кооперация в деревне при сохранении командных высот в руках пролетарского государства. "Кооперативный план" Ленина лежит в сфере обращения, а Сталин хочет перевести его в сферу производства, для чего ему и пришлось выдумать три формы кооперации: снабженческую, сбытовую и производственно-колхозную. Вот эту последнюю, третью форму докладчик считает ленинской высшей формой кооперации, к которой мы должны перейти теперь. Ведь это прямое глумление, над памятью Ленина и жонглерство понятиями. Ведь Ленин даже не знал слова "колхоз", а Сталин приписывает ему теперь целый план. Ну и орел же этот твой земляк, - заключил Сорокин свою речь.

- Да, Кавказ - родина орлов, - не без гордости ответил я.

- Но на Кавказе, кажется, ишаки тоже водятся, - заметил мой друг.

Раздался звонок. Мы двинулись в зал. Перед Сталиным лежала кучка бумажек. Он разбил вопросы на три группы: "принципиальные", "технические" и "вопросы не по существу" (к последней категории большевики всегда относили вопросы, на которые почему-либо считали невыгодным или неудобным отвечать). Сталин сказал, что он ответит на вопросы первых двух групп, а вопросы третьей группы отводит, как не относящиеся к делу. Но собрание больше всего занимали именно эти вопросы "не по существу". Все вопросы Сталин вынужден был огласить.

Я сейчас весьма смутно помню содержание этих вопросов. Помню хорошо только то, что спор шел вокруг основной проблемы доклада: что такое колхозы и как Сталин мыслит себе их создание? В одной из записок спрашивали Сталина приблизительно так:

"Если крестьяне откажутся добровольно признать Ваш план коллективизации, то стоите ли Вы на точке зрения насильственной коллективизации?"

Сталин на это отвечал формулой Ленина:

- "Диктатура пролетариата есть неограниченная власть, основанная на насилии".

- Значит, долой НЭП и назад к "военному коммунизму"? — крикнул кто-то в зале.

Сталин не ответил на реплику.

Другая записка, но уже анонимная, спрашивала:

"Ленин говорил, что мы ввели НЭП всерьез и надолго и требовал "архимедленности и архиосторожности" в отношении кооперирования крестьянства, а Вы требуете форсирования темпа коллективизации. Кто из вас прав: Ленин или Вы?"

На это Сталин ответил резко и закончил свой ответ грубым выпадом:

- Ленинизм — не Библия, а диалектика. Постоянной величиной в нашей политике является собственно наша стратегия — борьба за коммунизм. Тактику мы меняли и будем менять даже радикально, когда это диктуется интересами стратегии. Если автор записки этой аксиомы не понимает, то рекомендую ему покинуть ИКП, чтобы начать свою профессорскую карьеру с азов ленинизма в совпартшколе.

Автором записки был Сорокин.

Из вопросов "не по существу" помню два: автор одного из них просил Сталина рассказать содержание предсмертного письма троцкиста Иоффе, покончившего самоубийством, а другой аноним просил разъяснить ему,

"почему органам ОГПУ, вопреки указаниям Ленина, разрешено создать свою агентурную сеть и в рядах партии?"

Оба эти вопроса, конечно, остались без ответа.

Беседа закончилась. Сидевшие в первом ряду приподнялись. Хозяин собрания, Михаил Николаевич, видимо, весьма довольный благополучным исходом собрания, с добродушной улыбкой ученого патриарха, тепло и запросто пожал руку Сталину. Потом обратился к собранию:

- Друзья мои, поблагодарим Иосифа Виссарионовича за интересный доклад, а наших дорогих гостей, членов Центрального Комитета, — за визит.

Сидящие в президиуме Молотов, Угланов, партийный "Фукидид" Емельян Ярославский, всегда сосредоточенный и несколько сухой, редактор правительственных "Известий" Скворцов-Степанов начали аплодировать, что было подхвачено первым рядом сталинских сторонников - Поспеловым, Адоратским, Савельевым, Стецким, Криницким, - и поддержано всеми нами в зале. В зале аплодировали из вежливости, в первых рядах — по убеждению, в президиуме — из коллегиальности. Бесподобен был Орлов: когда уже умолк весь зал, он все еще продолжал аплодировать, покраснев от натуги…

Сталинская свита ринулась к хозяину. Одни восхищались глубиной доклада, другие возмущались вопросами "не по существу". Сталин учтиво улыбался, но в прения не вступал.

Чуть в стороне стоял с Покровским Молотов и силился ему что-то доказать; тут я впервые узнал, что Молотов слегка заикается. В ответ на какую-то просьбу Михаила Николаевича Молотов обратился к Сталину с вопросом. Вопроса я не слышал, но видел, как Сталин повернулся в сторону Покровского и одобрительно кивнул головой. Ректор обратился в зал:

- Членов бюро партийной ячейки ИКП прошу ко мне!

Сорокина подозвал сам Сталин. Он знал его еще по гражданской войне и по работе в Секретариате ЦК. Они поздоровались, и Сталин по-отечески хлопал по плечу того, кого он еще несколько минут тому назад, сам об этом не зная, уничтожил своим убийственным ответом. Когда начали собираться тузы Института вокруг членов ЦК, Сорокин попрощался со Сталиным и отошел».

В дальнейшем Авторханов был исключен из ИКП, в конце 1930 года откомандирован в Чечню. Автор нескольких книг, член Союза писателей СССР.

B 1933-м поступил на курсы марксизма-ленинизма при ЦК ВКПб, в 1934 году вернулся в ИКП, окончил ИКП в 1937-м. Одновременно с учёбой он был членом пропагандистской группы ЦК ВКПб. Получил направление на работу в Грозный в распоряжение Чечено-Ингушского обкома ВКПб.

В 1937-м был арестован.

С 31 июля на 1 августа 1937 года в Чечне было арестовано 14 000 чел., 3% населения республики. 10 октября прямо на Пленуме обкома партии были арестованы все (кроме 1-го секретаря обкома) руководители Чечено-Ингушетии.

Несмотря на психологическое давление и пытки, Авторханов вину не признал, в 1940-м суд его оправдал. 19 мая он вышел на свободу, но в декабре был снова арестован – ему шили 4 года тюрьмы за «идеологическое вредительство» (когда успел??). Был оправдан ВС РСФСР и вышел на свободу 22.4.1940. Так Сталин перевербовывал тех, кто был ему предан.

Во 2-й половине 1942 перешел линию фронта и передал немцам письмо от лидера антисоветского восстания в Чечне Хасана Исраилова с предложением союза. Германское командование предложение отвергло. После ВОВ уехал в США. Извращал марксизм-ленинизм, объявил, что Сталин уничтожил 60 млн граждан СССР.

Рабочие-марксисты Угланов и Рютин возглавили оппозиционную Сталину (не Советской власти!) группу, ее члены были расстреляны по ложным обвинениям.

Один из моментов речи Сталина: он выставляет практика Ленина, который считал практику выше теории, теоретиком, и противопоставляет «теоретику» Ленину себя, якобы практика, хотя и в революции, и в Гражданской, и в экономике он всегда был на вторых и третьих ролях.

Когда партийцы впервые услышали от Сталина, что он практик, все всё поняли.

Сорокин прав: Ленин рассчитывал НЭП на десятилетия. Дело в том, что у Маркса есть недоговоренность: он объясняет, что стоимость порождается абстрактным трудом рабочего, но не связывает этот момент со своим же утверждением в «Критике Готской программы», что социализм – это период уничтожения противоречия между физическим и умственным трудом. То есть, для Маркса абстрактный труд возникает лишь в процессе обмена, не в процессе производства. Вследствие этого большевики решили ликвидировать рынок и деньги. Получили кризис. Потому что абстрактный труд рабочего – именно в производстве. Лишенная «индивидуальности» гайка в процессе распредмечивания продуцирует в сознании рабочего обезличивание. До тех пор, пока есть старое общественное разделение труда на умственный и физический, капиталистический способ производства продолжает господствовать, сохраняются товарно-денежные отношения. Именно поэтому Ленин ввел НЭП, именно поэтому еще в 1919-м на съезде сельскохозяйственных коммун он утверждал, что сейчас социализм «ввести» нельзя, хорошо, если внуки увидят социализм. Ясно, в СССР даже речи не было о ликвидации старого общественного разделения труда, которое и делит обществ на классы. Наоборот, рабочему классу в СССР предстояло еще расти и расти в численности, как и во всех капиталистических странах мира.

Сорокин прав и в другом: Сталин хоронил ленинскую политику. По ленинскому Декрету о земле любой закон, касающийся села, должен быть тщательно согласован с крестьянами. Во-вторых, раскулачивание середняка, которое предпринял Сталин, шло вразрез с ленинской речью о середняке. Но Сталин зря ссылается на насилие и диктатуру пролетариата потому что план ускоренно-насильственной коллективизации противоречил и главному органу «диктатуры пролетариата» - решениям XV съезда ВПКб.

Ошибается Сорокин лишь тогда, когда приписывает этот план Сталину. Автор плана – Троцкий. Реализация плана привела к прогнозируемым любым неглупым человеком (но не для Сталиным) последствиям: грянули десятки тысяч крестьянских восстаний, крестьяне сократили посевы и устроили массовый забой скота.

Единственная заслуга Сталина – он оставил после себя Хрущева (в борьбе против Берии его поддержали верные соратник Сталина).

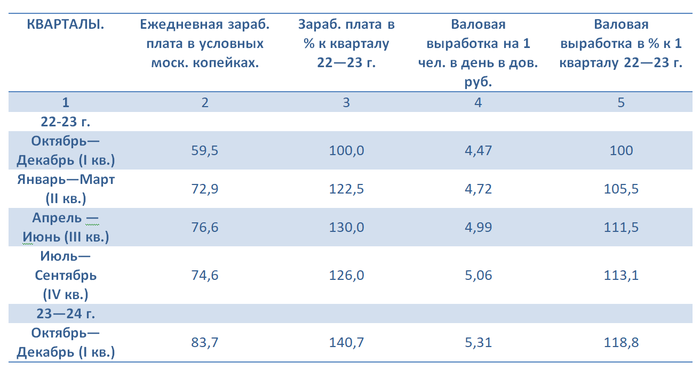

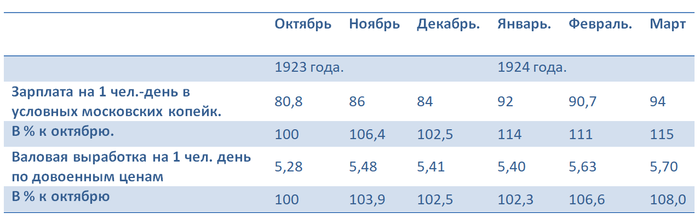

При Хрущеве экономика испытала крутой подъем, существенно повысилась производительность труда, выросли производительные силы.

Подробнее см. «Хрущев – вредитель??» на сайте проза-ру.

Хотя во многом Хрущев продолжил линию учителя: негативно относился к генетике, начал гонения на кибернетику, что тоже негативно сказалось на росте производительных сил, остался верен кадровой политике Сталина, благодаря чему в 1962 году в Новочеркасске вспыхнуло восстание.

См. также мои статьи на сайте литсовет-ру:

Аграрная политика Сталина

Еще раз аграрная политика Сталина

И еще об аграрной политике Сталина

Мифы об аграрной политике Сталина

Борис Ихлов, 4.2.2021