"Ель" в языках Европы, России и постсоветских стран

Небольшой новогодний выпуск.

Небольшой новогодний выпуск.

Пишите слова на языках, которые не попали в таблицу. Слова осетинского, чеченского и карач.-балкарского содержат в себе часть, обозначающую "мёд" (мыд, моз и бал)

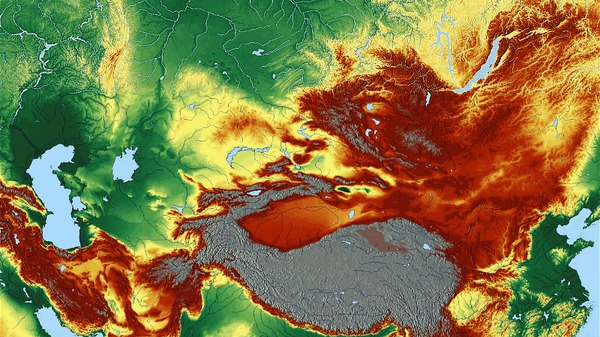

Результаты акцентологических исследований, проводившихся в рамках Московской

акцентологической школы в течение последних десятилетий, позволяют заключить,

что индоевропейская общность (возможно, за исключением анатолийской группы

языков) по типу акцентной системы первоначально разделялась на две большие зоны:

условно северо-западную и юго-восточную. Северо-западный (прото-кельто-италийский, прото-балто-славянский, прото-германский) акцентный тип выглядит архаичным, а юго-восточная (прото-греческая, прото-индо-иранская [прото-арийская]) система объяснима как результат инновативного упрощения предшествовавшей системы. Можно связывать эту картину с гипотезой вторичной балканской прародины индоевропейцев, предполагая, что передвижение греко-арийцев к востоку и их переход к отгонно-скотоводческому образу жизни, включающему многочисленные межъязыковые контакты, привели к упрощению старой акцентной системы сложного парадигматического типа.

Ключевые слова: индоевропейская акцентология, индоевропейская прародина, европейский неолит, европейский энеолит.

Индоевропейское языковое дерево (зелёным - живые языки; красным - вымершие языки):

Исследования в области славянской, балтийской и балто-славянской сравнительно-исторической акцентологии привели к реконструкции балто-славянской акцентуационной

системы, которая оказалась организованной как парадигматическая акцентная система.

Типологическое сравнение этой системы с другими акцентуационными системами языков с разноместным ударением позволило выделить тип подобных акцентуационных систем, которым и было дано это название (Dybo 2009: 21—24; Дыбо 2011e: 67—84).

Под системами парадигматического акцента или парадигматическими акцентными

системами понимаются в Московской акцентологической школе такие системы, которые характеризуются двумя или несколькими типами поведения акцента в слове, именуемыми акцентными типами или акцентными (акцентуационными) парадигмами (а. п.),

по которым распределяются все слова соответствующего языка следующим образом.

1. В корпусе непроизводных основ выбор акцентного типа (акцентной парадигмы)

для каждого слова не предсказывается какой-либо информацией, заключенной в форме

или в значении этого слова, а является присущим данному слову традиционно.

2. В корпусе производных основ выбор акцентных типов определяется акцентными

типами (акцентными парадигмами) производящих основ (обычно с соответствующей

поправкой на словообразовательный тип). В балто-славянском эта поправка определялась рецессивностью или доминантностью суффикса.

Глагольная акцентная система в этих языках обычно построена подобным же образом: различные глагольные категории при этом рассматриваются как производные по

отношению к глагольной категории, положенной в начало описания.

Таким образом, балто-славянская акцентная система существенно отличается от того, что удавалось увидеть из сравнения древнеиндийского и греческого языков и сравнения первого с рефлексами глагольной акцентуации протогерманского. Главным конструктивным элементом балто-славянской просодической системы оказалась корневая морфема: от ее просодического характера зависело, какой акцентный тип выберет слово и любое производное с данным корнем: одни корни (доминантные) не допускали сдвига акцента со своего слога и сохраняли накоренное ударение во всех словоформах и производных (если только какие-либо специальные фонетические обстоятельства не вызывали этот сдвиг), другие (рецессивные) — позволяли сдвиги акцента, если за ними следовали морфемы (суффиксы или окончания), характеризовавшиеся просодическими особенностями, характерными для корней первого типа (т. е. доминантные).

Синий цвет - кентумные языки; красный цвет - сатемные языки; оранжевый цвет - языки с аугментом; зелёный цвет - языки с праиндоевропейским переходом *-tt- > -ss-; бежевый цвет - языки с праиндоевропейским переходом *-tt- > -st-; розовый цвет - языки с инструментальными, дательными и аблативными окончаниями множественного числа (и некоторые другие) в *-m-вместо *-bh-:

Ведийская и древнегреческая акцентные системы относятся в значительной мере к

системам категориального акцента. В языках категориального акцента акцентные типы

выбираются в зависимости от лексической, грамматической или лексико-грамматической категории основ. Так в ведийском презентные основы I и IV классов выбирают неподвижное накоренное ударение, VI и X классов — неподвижное насуффиксальное ударение, а презентные основы II, III, V, VII, VIII и IX выбирают подвижный акцентный тип с

ударением на окончании и на элементе, непосредственно предшествующем окончанию, и

эта акцентная сдвижка обусловлена ступенью аблаута в слоге элемента, предшествующего

окончанию; в греческом подвижный акцентный тип выбирают атематические корневые

имена. Это же обычно предполагается и для ведийского (хотя в ведийском наблюдаются

реликты и неподвижного акцентного типа у корневых атематических имен). В тематических именах как в греческом, так и в ведийском подвижный акцентный тип отсутствует,

они выбирают неподвижные акцентные типы с колонным ударением. То же относится к

i- и u-основам. Это различие балто-славянской и греко-арийской акцентных систем могло бы быть воспринято как свидетельство их гетерогенности (ср. Kuryłowicz 1958), однако

уже в самом начале сравнительно-исторических исследований в области акцентологии

был замечен ряд соотношений и соответствий, указывавших на генетическую связь этих

систем. Эти соотношения очень четко описал Фердинанд де Соссюр, фактически включив

балтийскую акцентологию в индоевропейское сравнительно-историческое языкознание.

А затем Иллич-Свитыч (1963) доказал генетическое тождество акцентологических материалов, образующих эти соотношения. Дело в том, что две греко-арийские акцентные

системы (греческая и ведийская) сохраняют следы старого парадигматического состояния

в виде двух акцентных типов непроизводных имен, генетически тождественных двум типам акцентных парадигм балто-славянского. Некоторое отклонение в ведийском было

объяснено С. Л. Николаевым (ОСА Словарь: 53—74) и мной (Дыбо 2011b; 2011c, 2011d).

Наблюдения над парадигматическими акцентными системами показывают, что они

в ходе исторического развития проявляют тенденцию преобразования в категориальные

акцентные системы посредством генерализации определенных акцентных типов в определенных категориях основ. Случаев противоположного процесса пока не обнаружено.

Исследование прото-германской акцентной системы в глаголе показало ее парадигматический характер. Это надежно доказано для глаголов с корнями на нешумные (см. Дыбо 2010), а правило Клуге подтверждает парадигматический выбор акцентных типов для глаголов с корнями на шумные (см. Dybo 2011; Дыбо 2011a). Таким образом прото-германская акцентная система по своей организации оказалась значительно более близкой к балто-славянской, чем к греко-арийской. Единственно, что ее объединяет с греко-арийской, это, по-видимому, колонный характер акцентных парадигм.

Парадигматическая организация акцентной системы глагола в корпусе первичных

глаголов с корнями на нешумные обнаружена и в кельто-италийских языках. Собственно, с установления этого факта и началась перестройка балто-славянской акцентологической реконструкции. В 1961 году я опубликовал работу «Сокращение долгот в кельто-италийских языках и его значение для балто-славянской и индоевропейской акцентологии» (Дыбо 1961). В ней мне удалось показать, что 44 именам, у которых индоевропейские долготы сохраняются как долгие в латыни и в кельтских языках, соответствуют имена с ударением на корне, то есть на соответствующей индоевропейской долготе, в языках, сохранивших индоевропейский разноместный акцент или его рефлексы; а 42 именам, в которых индоевропейские долготы сократились и представлены в латыни и в кельтских языках как краткие, соответствуют в языках, сохранивших разноместный индоевропейский акцент или его рефлексы, имена с конечным ударением (т.е. индоевропейские долготы находились в предударном положении) 1. В дополнение к этим я привел 17 имен с сохранением долготы в латыни и в кельтских языках, у которых в балто-славянских соответствиях было накоренное ударение, а в древнеиндийском и греческом было конечное.

Я отметил, что акцент в балто-славянском «обычно объясняют как балто-славянскую

инновацию, возникшую в результате оттягивания ударения на предшествующий акутированный слог (закон Хирта—Микколы). Данное сопоставление, по-видимому, исключает такого рода объяснение». В данном случае я не отвергал закон Хирта, я сомневался

в том, что 5 примеров группы А (точнее 4, так как пятый — n-причастие) достаточно,

чтобы перенести закон Хирта на кельто-италийский. Что касается остальных имен (to- и

tu-основы), то их баритонеза мотивировалась акцентной парадигмой глаголов, от которых они были образованы. В разобранном материале было 7 tu-основ с сокращением

долгот, которым соответствовали супины балто-славянских глаголов подвижной акцентной парадигмы, и 7 tu-основ с сохранением долгот, которым соответствовали супины

балто-славянских глаголов неподвижной баритонированной акцентной парадигмы; было также 12 to-основ с сокращением долгот, которым соответствовали to-причастия

балто-славянских глаголов подвижной акцентной парадигмы, и 13 to-основ с сохранением долгот, которым соответствовали to-причастия балто-славянских глаголов неподвижной баритонированной акцентной парадигмы. Не решая проблемы возникновения

различий в акцентовке этих имен я рассчитывал получить объяснение двух акцентных

парадигм балто-славянского глагола: «На основании вышеизложенного можно думать,

что истоки основных акцентологических особенностей балто-славянского глагола надо

искать не в состоянии, засвидетельствованном в древнеиндийском, а в факте включения в

парадигму глагола двух различных по месту ударения категорий отглагольных имен (to- и tu-основ), которые послужили основой организации акцентных парадигм глагола; остальные формы выстраивались уже по акцентной парадигме» (Дыбо 1961: 33—34).

В таком объяснении складывания глагольных акцентных парадигм не было тогда

ничего невероятного. Балто-славянские акцентные парадигмы глагола явно отличались

от глагольных акцентных типов древнеиндийского. Йонас Казлаускас в своей «Lietuvių

kalbos istorinė gramatika» (Kazlauskas 1968) объяснял это отличие безударностью финитных форм индоевропейского глагола в определенных позициях, перенося в индоевропейский особенности финитных форм древнеиндийского глагола. Остановившись на этом объяснении, я заключал: «Анализ причин образования двух акцентных парадигм отглагольных tu- и to-основ в рассмотренной выше группе индоевропейских языков может быть произведен лишь на более обширном материале, чем материал, представленный в данной статье» (Дыбо 1961: 34).

По-видимому, это заключение и побудило В. М. Иллич-Свитыча откликнуться на

мою работу статьей «К истолкованию акцентуационных соответствий в кельто-италийском и балто-славянском (о „втором правиле Дыбо“)» (Иллич-Свитыч 1962). Он полностью принял основной результат моего исследования: сокращение в кельто-италийском

индоевропейских долгот в предударном положении и сохранение индоевропейских

долгот под ударением, а те случаи, в которых кельто-италийское накоренное ударение

соответствует балто-славянскому и расходится с греко-арийским конечным ударением,

попытался объяснить законом Хирта, распространив его на кельто-италийский. Этот закон до сих пор позиционно не определен. Если его определить как перенос ударения на

предшествующий акутированный слог, то все имена с сокращенными индоевропейскими долгими гласными должны были подвергнуться этому закону.

Опираясь на работу Бонфанте (Bonfante 1934—1935) и на собственные исследования в

области латышских интонаций (Иллич-Свитыч 1961), В. М. Иллич-Свитыч спускает на

балто-славянский, а затем на балто-славянско-кельто-италийский уровень две латышские интонации, восходящие к балто-славянскому акуту (~ и ^), реконструируя фактически для западного индоевропейского три интонации долгих слогов: 1. циркумфлекс, 2. восходящую (ṓ) и 3. прерывистую (ломаную). Этим он обеспечивал позицию действия закона Хирта: перенос ударения происходил на предшествующий долгий слог с восходящей интонацией и не происходил на слог с прерывистой интонацией. Это был смелый правильный ход, ведь правило Эндзелина очень хорошо позволяет отличать «подвижный акут» от «неподвижного акута», но его интерпретация как результата процесса оттягивания ударения на предшествующий слог наталкивается на массу необъяснимых случаев: mĩļâks, il̃gâki, liẽlâks и подобные не могут объясняться оттяжкой ударения, так как первоначальное ударение находилось на корне, да и в случаях jaûnâkãs, plânâkã и подобных остается неясным на какой слог оно перетягивалось и почему сохранялась плавная интонация.

Сейчас мы принимаем два типа акута, доминантный акут (акут, построенный на высокотональном слоге) и рецессивный акут (акут, построенный на низкотональном слоге).

Но для того, чтобы объяснить все факты, в которых кельто-италийский по месту ударения согласовался с балто-славянским и противоречил греко-арийскому («второе правило»), В. М. Иллич-Свитычу нужно было объединить баритонированные to- и tu-основы

с немотивированными именами, которые подходят под это «второе правило», а этому

мешали германские to- и tu-основы, которые показывали два акцентных типа (баритонированный и окситонированный) так же, как кельто-италийский, при том, что германский не обнаруживал никаких следов действия закона Хирта. Иллич-Свитыч попытался

оспорить мою трактовку этих имен как мотивированных акцентными парадигмами

производящих глаголов, но устранить факт, что в германском два акцентных типа отглагольных прилагательных на to- (окситонный и баритонный), ему не удалось. В дальнейшем я представил 12 германских баритонированных причастий и to-прилагательных и 12 окситонированных; у 9 из первой группы устанавливается связь с балто-славянской неподвижной акцентной парадигмой, у 8 из второй группы — связь с балто-славянской подвижной акцентной парадигмой (Дыбо 2011a).

В. М. Иллич-Свитыч продолжал работать в области балто-славянской акцентологии

и очень скоро убедился, что поставленная проблема так просто не решается, и уже оттиск своей статьи подарил мне с надписью: «Володе от раскаявшегося автора». Результатом этой дискуссии было некоторое увеличение числа кельто-италийских примеров, в

которых можно усмотреть действие закона Хирта. Добавились: 1. др.-ирл. áth ‘Furt, offener Raum’ (< *i̯ā́-tu-s); ср.-валл. adwy f. ‘Bresche, Durchgang, Lücke’, брет. ode, oade f. ‘Öffnung im Zaum für Vieh oder Wagen’ ~ слав. *i̯a̋to n. ‘стая’ (русск. диал. я́тво ‘Zug, Schwarm Fische’; болг. я́то ‘стая (птиц)’, схрв. jȁto ‘Herde, Zug (von Tieren, Vögeln)’); но др.-инд. yātám ‘Gang, Weg, Fart’, при лтш. jâju, jât ‘reiten’. Были поддержаны в этом толковании: 2. лат. grānum : ирл. grán; 3. лат. fāgus (при греч. φηγός; 4. др.-валл. di-auc ‘вялый, небыстрый’ (при др.-инд. āśúḥ, греч. ὠκύς); 5. лат. clāvus ‘запор’ (при греч. дорич. κλᾱΐς). Отпало ирл. lán ‘полный’, валл. llawn (афганский подтвердил баритонезу этого прилагательного).

Продолжение дискуссии осуществилось двадцать лет спустя, когда Фредерик Кортландт познакомил англоязычного читателя с выводами и материалом моей работы в

статье «More Evidence for Italo-Celtic» (Kortlandt 1981). Уже со статьи Фр. Кортланда

проблема была перенесена в область ларингалистики. Хотя во всех примерах речь шла о

долготе гласного и о ее сокращении, вопрос трактовался как «выпадал ли ларингал перед слогом с ударным гласным и переставлялся ли он или не переставлялся, когда ударение ставилось на следующий слог».

В моей работе, к сожалению, на очень маленьком материале (меньше полутораста

основ) была показана акцентная система языка с парадигматическим выбором акцентных типов, уже значительно продвинувшегося в направлении к категориальному выбору: 1. генерализация конечного ударения в образованиях с суффиксами на -k-; 2. генерализация насуффиксального ударения в глаголах с суффиксом -ā-; 3. генерализация конечного ударения в кельтских герундивах; 4. генерализация конечного ударения в кельтских причастиях на -tjo-, при сохранении реликта двойственности акцентных типов (др.-ирл. snáthe). Ей противопоставлялся разбор, насколько эти выводы согласуются с выдвинутыми ларингалистскими предложениями. Эти гипотетические предложения выступали в качестве меры истинности.

В моей германистической работе, по-видимому, достаточно ясно было показано, что

все ларингалистские объяснения закона Хольцмана (Verschärfung) должны быть отброшены, а истина лежит в давно предложенном Микколой (на типологических основаниях) объяснении, которое подтверждают балто-славянские акцентологические сравнения

(Дыбо 2007). Впрочем, мое второе правило было проигнорировано, то есть сохранение

долготы не связывалось с баритонезой, да и сокращение рассматривалось как спорадическое явление, и иногда указывалось на предложенное мной правило. Акцентологические сближения (после Фр. Кортландта), как правило, не приводятся, балто-славянские особенности обычно объясняются законом Хирта, очень часто окситонеза объясняется постоянной (?) ударностью суффикса -to-, некоторые исследователи считают, что все tсуффиксы ударны (-tu- и -ti-). Так обстоит дело в двух больших работах Схрейвера (Schrijver 1991 и Schrijver 1995). То же впечатление от ряда других работ (сугубо кельтологическую литературу я не смог просмотреть в полном объеме). На отбрасывание рефлексов -ar- и -al- (< -r̥̄- и -l̥̄-) я ответил в Дыбо 2007, могу добавить лишь, что очень странно выглядит отбрасывание оснóвных сближений и замены их корневыми этимологиями.

В настоящее время дискуссия продолжается. Исследователи разделились на не принимающих предложенное мной правило и принимающих это правило (по-видимому, в основном, как спорадическое сокращение в предударном положении). Но в ходе дискуссии материал увеличивается. Не принимающие правило собирают материал, фактически подтверждающий парадигматический выбор. Так 30 примеров, приводимых Isaac’ом, по его мнению опровергающих правило сокращения, достаточно точно соответствуют «второму правилу». Отбросив мои (и Педерсена!) рефлексы сокращенных * -r̥̄- и -l̥̄- > -ar-, -al-, исследователи заменили их на -ră-, -lă-.

Исследование С. Л. Николаевым различий в распределении акцентных типов ведийских и греческих первичных имен (ОСА Словарь: 53—74) привело к установлению позиций этого акцентологического процесса, значительно сместившего распределение акцентных типов в ведийской акцентной системе и фактически сломавшего систему парадигматического выбора в словообразовании и в глагольной системе. Мое исследование разноместного акцента в пушту показало следы гомогенности иранской системы с балто-славянской. Первичное состояние индоарийской акцентной системы достаточно полно реконструируется на материале дардских и нуристанских языков, сохранивших индоиранский разноместный акцент или его рефлексы и реликты, см. Дыбо 2011b, Дыбо 2011c, Дыбо 2011d.

В результате акцентологического анализа, таким образом, мы в определенном отношении возвращаемся к членению индоевропейской языковой территории, проведенному

А. Шлейхером. Выделяется архаическая северо-западная область: балто-славянский, германский, кельто-италийский, — и инновационная юго-восточная: индоиранский, греческий и, возможно, другие языки, от которых в настоящее время отсутствует акцентологический материал. Интересно было бы понять место анатолийской группы, но до сих пор

релевантного для акцентологических сопоставлений материала здесь также не получено.

Можно предположить, что определенное значение для резкого упрощения акцентной системы греко-арийской группы имел выход носителей юго-восточных языков в степь. Население юго-восточной группы перешло к отгонному скотоводству, что увеличило подвижность, расширило разноязыковые контакты, что ускорило изменение языка, разрушило и упростило тонкие просодические системы.

ИСТОЧНИК

Дыбо, В. А. (2013). Диалектное членение праиндоевропейского по акцентологическим данным.

Карта индоевропейских лингвистических ареалов Кентум (синий) и Сатем (красный) около 500 г до н. э.:

Опубликованные, в нескольких научных журналах, результаты довольно серьёзных генетических исследований, включая и описание первого генома представителя индской цивилизации, вместе с археологическими, лингвистическими и другими данными, в подробностях раскрывают изменение генофонда и детали миграций в Центральной и Южной Азии, на протяжении тысячелетий. Помимо этого, учёные раскрывают детали распространения индоевропейских языков, а также земледелия и скотоводства в регионе. Исследование примечательно и тем, что группа учёных опубликовала в открытом доступе большую часть своих данных для научного исследования, ещё в начале 2018 года, чтобы позволить другим специалистам подтвердить или поставить под сомнение выводы авторов. Но в результате были обнаружены новые закономерности, что позволило скорректировать и дополнить окончательный вариант работы.

В исследовании были проанализированы данные по всему геному от 523 человек из Центральной Азии и самой северной части Южной Азии, за период между палеолитом и неолитом. К новым образцам в анализ были включены и ранее опубликованные данные древней и современной ДНК со всей Евразии.

Новые образцы происходят из трёх обширных географических регионов:

182 из Ирана и южной части Центральной Азии, которую исследователи называют Тураном, подразумевая современные территории Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и Киргизии. Хронологически эти люди представляют мезолит, медный, бронзовый и железный века, возрастом от 14 до 2 тыс. лет, из 19 мест, включая и Бактрийско-Маргианский археологический комплекс.

209 образцов были получены из степей на территории современного Казахстана и из лесной зоны в Западной Сибири России, включая охотников-собирателей, использующих керамику, которые, как показывают исследователи, представляют точку вдоль раннеголоценовой клины северных евразийцев и являются ценным источником для моделирования предков Центральной и Южной Азии от 8400 до 5900 лет назад. Эти образцы также включают скотоводов медного и бронзового века из центральной степи, в том числе из Казахстана бронзового века от 5400 до 2800 лет назад из 56 мест.

И 132 образца из северного Пакистана позднего бронзового и железного веков, включая исторические поселения в районах Сват и Читрал современного Пакистана от 3200 г. до н. э. до 1700 г. н. э.

Окончательный набор генетических данных, после слияния с ранее опубликованными, охватывает 837 древних людей.

Образцы были сгруппированы на основе археологической и хронологической информации, с использованием 269 прямых радиоуглеродных дат.

Иран и Туран

Снижение родословной, связанной с анатолийскими земледельцами с запада на восток

Распространение сельского хозяйства на восток от Ирана начиная с VII тысячелетия до нашей эры, сопровождалось и изменениями в генофонде. Анализ показывает, что примесь, связанная с анатолийскими земледельцами, снижается с запада на восток, от ~ 70% в Анатолии, до ~ 31% в восточном Иране и до ~ 7% на восточной окраине Турана.

Это говорит о том, что археологически задокументированное распространение общего набора растений и домашних животных из разных мест этого региона сопровождалось двухсторонней миграцией людей и смешением с местными группами, с которыми они встречались. Исследователи называют это юго-западной азиатской клиной.

На востоке Ирана и Туране у людей третьего тысячелетия до н. э. не только наименьшая доля примесей, связанной с анатолийскими земледельцами, но также присутствует вклад западносибирских охотников–собирателей, вероятно, отражая примесь от групп охотников-собирателей, которые населяли этот регион до распространения в нём популяций, связанных с иранскими скотоводами и земледельцами. Это показывает, что родословная, связанная с Северной Евразией, попала в Туран задолго до распространения потомков скотоводов ямной культуры из степи в регион. Также исследователи исключают, что люди, связанные с ямной культурой, были источником этого североевразийского происхождения, так как они имели большую долю восточноевропейских охотников-собирателей. Помимо этого, в Иране и Туране того периода не обнаружены гаплогруппы мтДНК U5a и гаплогруппы Y-хромосомы R1b или R1a, которые были отмечены у представителей степи среднего и позднего бронзового века.

Здесь стоит отметить, что термин — «иранские земледельцы», исследователи относят к людям, которые выращивали зерновые культуры, пасли животных или практиковали и то и другое. Это определение охватывает не только большие поселения, но и более мелкие и, вероятно, менее оседлые общины, такие как у ранних пастухов гор Загрос на западе Ирана со стороны Ганджи-Даре, где содержали одомашненных животных, но не выращивали зерновые культуры. Но они являются основной контрольной популяцией для этого исследования.

Люди из Бактрийско-Маргианского археологического комплекса не были основным источником предков для жителей Южной Азии.

Из бронзового века Ирана и Турана были получены данные по всему геному 84 древних людей от 3000 до 1400 г. до н. э., из четырёх Бактрийско-Маргианских городских поселений и окрестностей. Большинство из них генетически сходный с предыдущими группами Турана, а это согласуется с гипотезой о том, что они объединяются с предшествующим догородским населением. Предполагается три основных генетических источника для жителей Бактрийско-Маргианского археологического комплекса:

первый и основной источник предков связан с иранскими земледельцами на ~60–65%;

второй связан с анатолийскими земледельцами ~ 20–25%;

и третий связан с западносибирскими охотниками-собирателями ~ 10%.

Но в отличие от предшественников, люди медного века Турана, из кластера Бактрийско-Маргианского археологического комплекса дополнительно обладали родословной, связанной с давней примесью андаманских охотников-собирателей от 2 до 5%. Что свидетельствует о потоке генов из Южной Азии на север и согласуется с археологическими свидетельствами культурных контактов между жителями индской цивилизацией и Бактрийско-Маргианского археологического комплекса, а также с существованием торговой колонии хараппцев в северном Афганистане. Однако взаимного, обратного потока генов с севера на юг не выявлено. Результаты анализов опровергают участие жителей Бактрийско-Маргианского археологического комплекса и их предшественников из Турана в формировании древних и современных южноазиатских народов. А также новое исследование показывает, что ни одна из многочисленных популяций бронзового и медного века Турана, не подходит в качестве источника для родословной, связанной с иранскими земледельцами, в Южной Азии.

Население, связанное со степными скотоводами, прибыло в Туран к 2100 году до н. э.

Довольно крупная выборка представителей Центральной Азии включая и жителей Бактрийско-Маргианского археологического комплекса позволяет выявить мигрантов, чьё происхождение отличается от местных жителей.

Около 2300 г. до н. э. были выявлены три генетические аномалии на участках, связанных с Бактрийско-Маргианским археологическим комплексом, связанных с потоком генов от западносибирских охотников–собирателей. Подходящие источники для этой примеси, были обнаружены на трёх участках в Казахстане и одном в Кыргызстане, третьего тысячелетия до н. э. Похожая родословная отмечена у представителей ботайской культуры ~ 5500 лет назад.

А происхождение, связанное с ямной культурой, попало в регион с 2100 г. до н. э., потому как с 2100 до 1700 г. до н. э. на трёх участках Бактрийско-Маргианского археологического комплекса были выявлены люди с родословной, связанной со скотоводами западной степи среднего и позднего бронзового века, которые уже имели на треть примесь от европейских земледельцев. Что говорит об обратном потоке генов с запада на восток и юг.

Таким образом, данные документируют движение людей, генетически связанных с ямной культурой, на юг, которые в результате расселились по Центральной Азии на рубеже второго тысячелетия до нашей эры.

Профиль предков, распространённый во времена индской цивилизации

В параллельном исследовании из 60 образцов с кладбища неподалёку от города Ракхигархи, индской цивилизации, удалось найти один с признаками сохранности древней ДНК, которую удалось извлечь после сотни попыток. Геном древней женщины из цивилизации долины Инда был похож на аномальные образцы из других мест, за пределами цивилизации. На троих человек из Гонур-Депе в Бактрийско-Маргианском комплексе, датированных 2500 и 2000 гг. до н. э. А также на 8 человек из участка Шахри-Сухте на востоке Ирана, датированных 3300 и 2000 гг. до н. э.

Все 11 образцов содержали повышенные пропорции предков, связанных с андаманскими охотниками-собирателями, от 11 до 50%, а остальная часть предков представлена отличительной смесью людей, связанных с иранскими земледельцами и западносибирскими охотниками-собирателями от 50 до 89%. Примечательно, что у этих людей отсутствовала примесь анатолийских земледельцев, в отличие от местных жителей Гонур-Депе на юго-востоке Туркмении, у которых этой примеси было от 20 до 25% и Шахри-Сухте в Иране с примесью анатолийцев от 16 до 21%. Это указывает на то, что они были мигрантами, связанными с периферией цивилизации Инда. Хоть по одному образцу трудно судить обо всей цивилизации, результат даёт шесть косвенных доказательств того, что они представляют профиль предков хараппцев:

1. У этих людей не обнаружено родословной, связанной с анатолийскими земледельцами, что говорит об их более восточном происхождении.

2. Все 11 человек имели повышенную долю родословной, связанной с андаманскими охотниками-собирателями, а у двоих определена гаплогруппа Y-хромосомы H1a1d2, которая в настоящее время широко распространена на юге Индии.

3. Как в Гонур-Депе, так и в Шахри-Сухте имеются археологические свидетельства обмена с индской цивилизацией. А также все описанные представители, хронологически попадают в рамки зрелого периода индской цивилизации.

4. Несколько человек из Шахри-Сухте были похоронены с артефактами, стилистически связанными с Белуджистаном в Южной Азии, тогда как захоронения местных жителей, с отличительной родословной, не имели подобных артефактов.

5. Моделирование показывает, что эти 11 человек подходят в качестве основного источника предков для 86 древних людей, живших в верховьях реки Инд с 1200 по 800 г. до н. э., уже после упадка индской цивилизации, а также для разнообразных групп современных южных азиатов. К тому же другие древние генетические кластеры из Турана не подходят в качестве источников для всех этих групп.

6. Предполагаемая дата смешения между людьми, связанными с иранскими земледельцами и андаманскими охотниками-собирателями, составляет от ~ 5400 до 3700 гг. до н. э. Таким образом, эта смесь произошла ещё до цивилизации долины Инда. А это говорит о том, что группы, связанные с андаманскими охотниками-собирателями и иранскими земледельцами, контактировали ещё до зрелого периода индской цивилизации.

Лесная и степная зона

Родословная Евразии сложилась после появления земледелия

Поздние охотники-собиратели из Северной Евразии лежат вдоль градиента охотников-собирателей с запада на восток, усиливая родство с восточными азиатами. В эпоху неолита и медного века охотники-собиратели в разных точках вдоль этой клины смешались с людьми, чьи предки расположены в разных точках вдоль южной клины, чтобы сформировать пять более поздних ответвлений, уже после появления земледелия. Две из них были на юге, включая юго-западную азиатскую клину и периферию Инда, а ещё три были в Северной Евразии, которые простираются с запада на восток. Дальше всего к Западу в степной и лесной зоне располагалась европейская клина, образованная распространением земледельцев из Анатолии после 9 тыс. лет назад, которые смешивались с западноевропейскими охотниками-собирателями. А на краю Восточной Европы, от Чёрного до Каспийского моря, существовала кавказская клина, состоящая из смеси восточноевропейских охотников-собирателей и людей, связанных с иранскими и анатолийскими земледельцами, с анатолийскими не во всех группах. А к востоку от Урала прослеживается среднеазиатская клина, с западносибирскими охотниками-собирателями, с одной стороны, и представителями медного и раннего бронзового века из Турана с другой.

Характерный профиль предков от Восточной Европы до Казахстана в бронзовом веке

Начиная примерно с 3000 г. до н. э. профили предков многих групп населения Евразии были преобразованы в результате распространения из степи родословной связанной со скотоводами ямной культуры среднего и позднего бронзового века, от её истоков на кавказской клине до обширного региона, простирающегося от Венгрии на западе до Горного Алтая на востоке. В течение последующих двух тысячелетий, люди с этой родословной распространились дальше, смешиваясь с местными группами, а в итоге достигли Атлантического побережья Европы на западе и Южной Азии на востоке.

Источником предков представителей степи среднего и позднего бронзового века, которые в итоге достигли Центральной и Южной Азии, была не первичная, а обратная миграция на восток, в которой участвовала группа, имеющая ~ 67% предков степи позднего бронзового века и ~ 33% предков от точки на европейской клине, которые упоминаются как европейские земледельцы. Исследователи подтверждают предыдущие выводы о том, что в эту группу входили люди из археологических комплексов культур шнуровой керамики, срубной, петровской и синташтинской, простирающихся по обширному региону от границы Восточной Европы до северо-запада Казахстана. Эти группы характеризовались смесью около двух третей предков, связанных со скотоводами ямной степи на кавказской клине и европейских земледельцев на европейской клине.

Новый набор данных добавляет более ста человек из этого кластера западной степи среднего и позднего бронзового века. Помимо этого, исследователи выделяют дополнительный кластер центральной степи среднего и позднего бронзового века, который отличается от западного, наличием ~ 9% предков от западносибирских охотников–собирателей из лесной зоны средней полосы на территории современной России, шестого тысячелетия до нашей эры. Люди из этого кластера были основными переносчиками родословной ямной культуры в Южную Азию.

Двунаправленная мобильность вдоль внутреннего азиатского горного коридора

Как и в Иране/Туране, люди генетически отличимые от местных жителей, предоставляют важную информацию о взаимодействии между регионами. Анализ 50 человек из некрополя бронзового века синташтинской и петровской культур, в поселении Каменный Амбар-V Челябинской области, выявил многочисленные генетически отличимые группы. У одной группы были повышены пропорции предков центральной степи среднего и позднего бронзового века, в основном связанных с западносибирскими охотниками–собирателями, у другой западной степи связанных с ямной культурой, а у третьей был повышен компонент, связанный с восточноевропейскими охотниками-собирателями.

А в центральной степи на территории современного Казахстана, люди с одного участка, датируемого между 2800 и 2500 г. до н. э., и с трёх участков, датируемых между ~ 1600 и 1500 г. до н. э., демонстрируют значительную примесь от иранских земледельцев, которая соответствует основному кластеру Бактрийско-Маргианского археологического комплекса, подтверждая поток генов на север из Турана в степь примерно в то же время, что и движение на юг людей с родословной, связанной с центральной степью среднего и позднего бронзового века, через Туран в Южную Азию. Таким образом, археологически подтверждённое распространение материальной культуры и технологий как на север, так и на юг вдоль внутреннего азиатского горного коридора с середины третьего тысячелетия до нашей эры, было связано с существенными миграциями людей.

Помимо этого, к позднему бронзовому веку примесь, связанная с восточносибирскими охотниками-собирателями, стала повсеместной, что подтверждается данными древней ДНК железного века и более поздних периодов в Туране и центральной степи, включая скифов, сарматов, кушанов и гуннов. А также у людей из степных и лесостепных участков Красноярска, датируемых между 1700 и 1500 гг. до н. э. отмечено до ~ 25% происхождения, связанного с восточноазиатскими народами, которые хорошо моделируются как восточносибирские охотники-собиратели, в то время как большая часть происхождения, около 75%, связана с западной степью среднего и позднего бронзового века. А вот у южноазиатов слишком мало восточноазиатской родословной, связанной с восточносибирскими охотниками-собирателями. Поэтому археологические культуры от первого тысячелетия до н. э. до первого тысячелетия нашей эры не могут быть важным источником родословной, связанной со степными скотоводами бронзового века, распространённой в Южной Азии.

Это хороший пример того, как генетические данные могут исключать сценарии, которые на основании археологических и исторических данных выглядят правдоподобными. Вместо этого, генетический анализ показывает, что единственным правдоподобным источником для степных предков являются группы степи от среднего до позднего бронзового века, которые не только подходят в качестве источника примеси для жителей Южной Азии, но и указывают на то, что группы из степи мигрировали в Туран и смешались с людьми, связанными с Бактрийско-Маргианским археологическим комплексом, на участках в современном Казахстане, до железного века.

В сумме эти результаты указывают на узкое временное окно в районе первой половины второго тысячелетия до н. э., для примеси степных скотоводов, которая в настоящее время широко распространена в Южной Азии.

Формирование популяций Южной Азии

Предыдущие работы показали, что жители Южной Азии имеют предков от народов, связанных с древними группами на севере Евразии, в Иране, а также с восточноазиатами и австрало-меланезийцами.

В новой работе исследователи описывают процесс, посредством которого люди из этих источников происхождения смешались, чтобы сформировать более поздние группы, начиная с периферии индской цивилизации до 2000 г. до н. э.

Три родословных клины, которые сменяли друг друга во времени в Южной Азии

Авторы работы моделируют людей на клине периферии Инда, как смесь двух исходных популяций. Один конец клины полностью согласуется с андаманскими охотниками-собирателями, а другой на ~ 90% связан с иранскими земледельцами и на ~ 10% с западносибирскими охотниками-собирателями. Именно эти люди составляют большинство предков современных южных азиатов, а не поток генов с запада, приносящий родословную, уникальную для Южной Азии, на Иранское нагорье. Что объясняет высокую степень общей родословной между современными южноазиатами и ранними иранцами голоцена.

Далее, исследователи охарактеризовали людей на степной клине, уже после 2000 г. до н. э., в исследовании они представлены 117 образцами, датированными между 1400 г. до н. э. и 1700 г. н. э., из районов Сват и Читрал, самой северной части Южной Азии. Исследователи показывают, что всех людей на степной клине, можно смоделировать как смесь двух источников, хотя и отличную от двух источников на клине периферии Инда. Один конец степной клины соответствует точке вдоль клины периферии Инда, а другой как смесь ~ 41% центральной степи среднего и позднего бронзового века и ~ 59% людей из подгруппы на клине периферии Инда с относительно высоким происхождением, связанным с иранскими земледельцами.

А формирование современной индийской клины может быть смоделировано как смесь двух популяций, которые произошли от смеси предыдущих трёх. Все подходящие модели включают в качестве источников центральную степь среднего и позднего бронзового века или группу с аналогичным профилем предков, группу периферии Инда, а также андаманских охотников-собирателей или группу в самом начале клины периферии Инда с высокой долей андаманцев, представленных в качестве предков древних южных азиатов.

Далее, исследователи приводят результаты совместного анализа древней и современной ДНК для характеристики более точного происхождения предков южных и северных индийцев.

Предки южных и северных индийцев возникли как смесь периферии Инда и групп с севера и востока

Результаты показывают, что у нескольких племенных групп из Южной Индии отсутствует примесь центральной степи среднего и позднего бронзового века, эти люди расположены на крайней позиции предков южных индийцев, а их почти прямые потомки живут в Южной Азии и в наше время. Помимо этого, они имеют значительное происхождение, связанное с иранскими земледельцами, полученное через периферию Инда.

А это опровергает более ранние предположения о том, что предки южных индийцев, не имели родословной, связанной с западными евразийцами. Расчёты показывают, что смесь предков, связанных с иранскими земледельцами и андаманскими охотниками-собирателями, произошла в интервале от 1700 до 400 г. до н. э. Таким образом, предки южных индийцев не были сформированы во времена индской или хараппской цивилизации. Лишь после её упадка, люди, распространяясь на восток, смешались с популяциями со слабой долей западноевразийского родства или предками древних южных азиатов. А до этого древние жители Южной Азии, без евразийского родства, выделились в одно и то же время, когда разделились предки восточноазиатов, андаманцев и папуасов. В то время, когда в Южной Азии сформировались группы, говорящие на австроазиатских языках, также присутствовали группы с меньшей родословной иранских земледельцев, чем у предков южных индийцев, предполагая, что австроазиатские языки распространились в Южную Азию в третьем тысячелетии до нашей эры, а профиль предков народа джуанг на востоке Индии, который не вписывается в смесь родословной предков южных индийцев, обеспечивает независимую линию доказательств их позднего формирования.

А вот формирование предков северных индийцев после 2000 г. до н. э. связано с долиной Сват. Современная индийская клина пересекает степную близко к положению калашей, группы на северо-западе Южной Азии, с самой высокой долей предков северных индийцев. Дата примеси степного происхождения в Южную Азию соответствует интервалу от 1900 до 1500 г. до н. э. Время примеси согласуется с геномными данными шести человек из Турана, которые жили между ~ 2000 и 1500 гг. до н. э. они несли это происхождение уже в смешанной форме. Что также согласуется с наличием гаплогруппы Y-хромосомы R1a связанной с центральной степью среднего и позднего бронзового века в Южной Азии и у людей позднего бронзового и железного веков в районе Сват.

В сумме результаты показывают, что ни одна из двух первичных популяций современных индийцев, не была полностью сформирована к началу второго тысячелетия до нашей эры. Что по времени согласуется с упадком индской цивилизации.

Степная родословная у современных южноазиатов происходит в основном от мужчин и непропорционально высока в группах брахманов и бхумихаров

У представителей позднего бронзового и железного веков в долине Сват, исследователи обнаружили значительно меньшую долю степной примеси по Y-хромосоме, а это говорит о том, что носителями степной примеси были в основном женщины. А в Южной Азии наблюдается обратная картина, родословная, связанная со степными скотоводами у предков современных южноазиатов, передавалась в основном по мужской линии.

Анализ также выявил шесть групп с повышенной родословной, связанной с центральной степью среднего и позднего бронзового века. Наибольшее количество степной родословной выявлено у брахманов и бхумихаров. В 5 из 6 групп каст брахманов и бхумихаров родословная степи была больше, чем предсказывает простая модель смешения предков южных и северных индийцев.

А это помимо отличительного профиля предков и некоторых общих черт распространения индоиранских и балто-славянских языков предоставляет независимую линию доказательств для происхождения индоевропейских языков Южной Азии из степи бронзового века.

Выводы

Анализ показывает, что происхождение людей большого южноазиатского региона в голоцене характеризовалось по меньшей мере тремя генетическими градиентами.

До ~ 2000 г. до н. э. существовала клина периферии Инда, состоящая из людей с различными пропорциями иранских земледельцев и людей, связанных с предками древних южных азиатов, что и было характерно для представителей индской цивилизации. Смесь, которая образовала эту клину произошла от 5400 до 3700 гг. до н. э., по крайней мере, за тысячелетие до зрелого периода индской цивилизации.

А предки южных индийцев сформировались уже после 2000 г. до н. э. как смесь предыдущих популяций на клине периферии Инда с южными азиатами у которых была более высокая доля родства, связанного с предками древних южных азиатов. А между ~ 2000 и 1000 годами до н. э. люди, имеющие в основном происхождение, связанное с центральной степью среднего и позднего бронзового века, расширились до Южной Азии, смешавшись с людьми вдоль клины периферии Инда, чтобы сформировать степную клину. На этой клине расположены и предки северных индийцев. После ~ 2000 г. до н. э. разнородные предковые популяции южных и северных индийцев смешивались, образуя современные группы Южной Азии.

А также анализ показал, что у людей периферии Инда было мало, или вообще отсутствовало происхождение, связанное с анатолийскими земледельцами. Что может быть связано с восточным распространением сельского хозяйства. Таким образом, хотя анализ поддерживает идею о том, что распространение на восток родословной анатолийских земледельцев было связано с распространением сельского хозяйства на Иранское нагорье и Туран, результаты не поддерживают крупномасштабные перемещения на восток предков из Западной в Южную Азию после 8 тыс. лет назад. После этого периода все проанализированные люди из Ирана имеют значительное количество примеси от анатолийских земледельцев, в отличие от южноазиатских групп, у которых этой примеси очень мало.

А что касается языков, то они в догосударственных обществах обычно распространялись через миграции людей, и таким образом, отсутствие большого количества анатолийских предков, связанных с земледельцами на клине периферии Инда, ставит под сомнение предположение о том, что индоевропейские языки, на которых говорят сегодня в Южной Азии, происходят благодаря распространению сельского хозяйства из Западной Азии. Новые результаты не только свидетельствуют против распространения индоевропейских языков в Южную Азии через Иранское нагорье, но и свидетельствуют в пользу степной гипотезы. Полученные данные о распространении в Южной Азии предковых линий центральной степи среднего и позднего бронзового века, в первой половине второго тысячелетия до н. э., обеспечивают правдоподобное генетическое объяснение некоторого лингвистического сходства между индоевропейскими балто-славянскими и индоиранскими языками, которое отмечали некоторые исследователи. Однако удивительно, если миграции из степи были проводником для распространения южноазиатских индоевропейских языков, почему в среднем и позднем бронзовом веке так мало общего в материальной культуре между центральной степью и Южной Азией, после середины второго тысячелетия до н. э.

Однако отсутствие связей в материальной культуре не даёт доказательств против распространения генов, как это было продемонстрировано в случае с культурой колоколовидных кубков, возникшей в основном в Западной Европе, но в Центральной Европе связанной с людьми, у которых было до 50% предков, скотовов ямной культуры. Таким образом, в Европе мы имеем недвусмысленный пример того, как люди со степным происхождением оказывают глубокое демографическое воздействие на регионы, в которые они расселились, перенимая важные аспекты местной материальной культуры.

Новые результаты документируют аналогичный феномен в Южной Азии с локально аккультурированной популяцией, содержащей до ~20% происхождения западной степи среднего и позднего бронзового века, через 30% предков внесённого представителями центральной степи. Анализ также предоставляет вторую линию доказательств связи между степной родословной и индоевропейскими языками. Примечательно, что повышенное степное происхождение в группах, которые считают себя традиционно жреческими, имеет значение, поскольку некоторые из этих групп, включая брахманов, являются традиционными хранителями литературы, составленной на раннем санскрите.

Возможное объяснение состоит в том, что приток генов в Южную Азию из центральной степи в середине второго тысячелетия до н.э. создал метапопуляцию с различными пропорциями степной родословной, в которой люди в меньшей степени смешаны с группами на клине периферии Инда и в большей степени связаны с индоевропейской культурой. А из-за сильной эндогамии в Индии, которая удерживала группы, как правило, изолированными от соседей в течение тысяч лет, часть этой популяционной субструктуры сохраняется в Южной Азии среди современных хранителей индоевропейских текстов.

В итоге можно провести параллель между предысторией Южной Азии и Европы. В обоих случаях смешение разнородных популяций во втором и третьем тысячелетиях до н. э., которые произошли от смесей людей, связанных со скотоводами из степи, преимущественно ямной культуры и земледельцами, привели к образованию предков современных популяций в обоих регионах. Как предков северных индийцев в Южной Азии и культур наподобие колоколовидных кубков в Европе.

Однако также существуют и явные различия по двум субконтинентам, между бронзовым веком и распространением предков в неолите .

Во-первых, максимальная доля предков охотников-собирателей в Южной Азии выше, до 60%, в отличие от 30% в Европе. Что может отражать более сильные экологические или культурные барьеры для распространения людей в Южной Азии, в отличии от Европы, где у древних европейских групп было больше времени для адаптации и смешения с вновь прибывшими людьми.

Во-вторых, в Южной Азии была меньшая доля родословной степных скотоводов и к тому же попала она туда на 500–1000 лет позже, чем в Европу. Помимо этого, более низкий уклон в сторону участия мужчин в примесях, помогает объяснить сохранение большой доли носителей неиндоевропейских языков среди людей современной Южной Азии в настоящее время.

Ситуация в Южной Азии некоторым образом напоминает средиземноморскую Европу, где доля степных предков значительно ниже, чем в Северной и Центральной Европе, и где многие неиндоевропейские языки засвидетельствованы в античные времена.Территория современного Синьцзян-Уйгурского автономного района, на северо-западе Китая, долгое время была одним из главных перекрёстков между восточной и западной Евразией. Шелковый путь, расположенный в самом сердце Синьцзяна, документирует интенсивность этих связей, по крайней мере, со времён династии Хань (206 г. до н. э. - 220 г. н. э.). Известными примерами являются находки в этом регионе тохарских буддийских рукописей и более древних, хорошо сохранившихся таримских мумий, часть из которых была похожа на европейцев. Даже в древнекитайских хрониках были упоминания о голубоглазых блондинах, которые в древности жили в пустынях Центральной Азии. Тохарские языки известны из рукописей от 500 до 800 г. н. э., найденных к югу от Тянь-Шаня, в северной, центральной и восточной частях Таримского бассейна.

Связь между этими языками обычно объясняется расхождением от общего предка, прототохарского, который должен был предшествовать им более чем на тысячелетие, вероятно, начиная с середины I тысячелетия до н. э. Изначально тохары не имели собственной письменности вплоть до I–II вв. нашей эры, когда позаимствовали её у индийцев. Сначала они использовали письмо кхароштхи и только к V в. н. э, перешли на письмо брахми, которое адаптировали под свою фонетику.

Но кем были носители тохарских языков?

Археологи выдвинули две конкурирующие гипотезы, чтобы объяснить появление первых земледельцев в регионе около 2000 г. до н. э.: «гипотезу Бактрийского Оазиса» и «степную гипотезу». «Гипотеза Бактрийского оазиса» предполагает, что сельское хозяйство, на основе оазиса могло распространиться из региона Бактрийско-Маргианского археологического комплекса (BMAC) с вторжением кочевых групп в Таримский бассейн, особенно из андроновской культурно-исторической общности, в начале второго тысячелетия до н. э. А «Степная гипотеза», наоборот, утверждает, что первые мигранты в Синьцзяне были частью населения степи, вероятно, наиболее связанного с афанасьевской культурой Алтая, к северу от Синьцзяна. В регионе был проведён ряд краниометрических исследований, указывающих на степень смешения между западными и восточными евразийцами. А генетические данные, особенно по мтДНК, позволяют предположить, что популяции в Синьцзяне были генетически смешаны между восточными и западными евразийцами, начиная, по крайней мере, с раннего бронзового века. Это было также подтверждено в исследовании 2017 года, аутосомной ДНК, предполагая, что современные уйгуры в Синьцзяне генетически происходят из различных географических групп, а именно, европейцев (25—37%), южноазиатов (12—20%), сибиряков (15—17%) и восточноазиатов (29—47%).

Генетически уйгуры показывают разделение на юго-западных и северо-восточных благодаря естественному барьеру, а именно горной системе Тянь-Шань. Отцовская линия, обогащённая древними степными популяциями, представлена гаплогруппой R1b, но в настоящее время гаплогруппы R1a и R1b стали характерными линиями для популяций Синьцзяна.

Предыдущие исследования были основаны на нескольких современных популяциях или ограниченных частях Y-хромосомы, которые не подвержены рекомбинации (NRY), а также митохондриальных областях, с низким разрешением, чего недостаточно для проверки гипотез. Поэтому сложная история примесей между народами восточной и западной Евразии оставалась неясной. Чтобы заполнить пробелы и исследовать временную генетическую динамику, учёные проанализировали первые геномы от 10 человек из Северо-Восточного Синьцзяна, которые были найдены на участке ранних полуоседлых скотоводческих общин железного века Ширензигоу / Шижэньцзыгоу или Дунхейгоу (пере, датированных в 2200 лет. На этом участке, северного склона восточной части Тянь-Шаня были обнаружены многочисленные культурные черты из соседних регионов, таких как Янбулак южного склона гор, пазырыкской культуры Алтая, а также были обнаружены бусы, импортированные из центральных регионов Китая. Образцы были секвенированы с низкими оценками загрязнения ДНК. Пять из них были датированы в интервале от 200 до 100 г. до н. э. Ни у кого из проанализированных людей не было обнаружено близкого родства.

Археологический контекст участка Ширензигоу

Участок Ширензигоу или Дунхэйгоу, расположен в восточной части Тянь-Шаня в Синьцзяне, на северо-западе Китая, на высоте 2200 м над уровнем моря. Впервые был раскопан в 2005–2007 годах, а затем и в 2009 году. Кладбище раннего железного века Ширензигоу датируется около 200 г. до н. э. Оно расположено на платформе безлесной части гор Тянь-Шаня, участок был покрыт снегом и льдом в течение большей части года за исключением летних месяцев, и не подходил для постоянного проживания.

Скорее всего, это место было крупным сезонным поселением, которое использовалось скотоводами. Раскопки дали большое количество костей лошадей, коз и быков, указав на более кочевой образ жизни людей. Начиная с позднего бронзового века, гончарные и ритуальные обряды Баркёльской степи в восточном горном районе Тянь-Шаня демонстрировали характеристики, которые были более типичными для оазисного земледелия в Янбулаке бассейна Хами. Участок Ширензигоу также напоминает и пазырыкскую культуру раннего железного века Алтая. Ведь среди пазырыкцев тоже были популярны жертвоприношения лошадей и мотивы животных в искусстве. Золотые таблички с изображением тигра и баранов, также были обнаружены в Ширензигоу. А бронзовый котёл, найденный в жилище, может указывать на дополнительные влияния ханьцев. В целом текущие археологические свидетельства указывают на то, что люди в Ширензигоу имели тесную связь с населением Алтая и ханьцами. В новом исследовании сообщается о десяти образцах с участка Ширензигоу, 9 человек были из захоронений, а один из жилища. Пять образцов были непосредственно датированы в пределах 200 г. до н. э. А остальные 5, по мнению исследователей, жили в тот же период. И эти выводы основаны на ряде фактов:

Во-первых, люди были похоронены по одному и тому же ритуальному обряду, в прямоугольных ямах под курганами в деревянных и каменных гробах с жертвенными животными.

Во-вторых, все 10 человек извлечены из одного слоя, а могилы были распределены по линии от склона вниз, что указывает на их близкие неродственные связи.

И, в-третьих, другие люди из Ширензигоу, которые не вошли в это исследование, были датированы тем же периодом. Помимо этого, ряд других материалов, таких как кости животных, древесные останки, а также зёрна ячменя, были непосредственно датированы в пределах 200 г. до н. э.

В этот период регион был подчинён Хунну, и шли хунно-китайские войны, а часть его обитателей мигрировало в Среднюю Азию. В то время в Таримском бассейне или в северных оазисах Восточного Туркестана, обитали разные народы, помимо тохаров в Турфане и Куче, были и индоиранские сакские народы вокруг Кашгара и Хотана.

Результаты

Гаплогруппы мтДНК

Доминирующие линии мтДНК у людей Ширензигоу обычно встречаются в современных и древних западноевразийских популяциях, такие как U4, U5 и H. Но также у них были и гаплогруппы специфичные для восточноевразийских популяций, как A, D4 и G3, которые предварительно указывают на смешанное, восточное и западное происхождение.

Гаплогруппы Y-хромосомы

Двое мужчин из захоронения, несли гаплогруппы Y-хромосомы R1b1a1a2, которая преобладает в популяциях древнеямной культурно-исторической общности и у представителей афанасьевской культуры, в отличие от степных групп среднего и позднего бронзового века, из андроновской, срубной и синташтинской культур, где часто встречается R1a. А также у двух представителей захоронения Ширензигоу была восточноевразийская гаплогруппа Q1a. Здесь стоит отметить, что у более древних таримских мумий, была распространена гаплогруппа R1a, как сообщалось в 2010 и 2012 годах.

Генетический состав людей железного века в Ширензигоу

Сначала исследователи провели анализ главных компонент, объединив данные из новой и предыдущих работ, спроецировав их на современные популяции. Анализ показывает чёткое разделение между восточными и западными евразийцами.

Специально для тех, кто завышает роль гаплогрупп Y-хромосомы, в определении родства, наложил гаплогруппы на график анализа главных компонент. Думаю, что получилось наглядно.

Образцы Ширензигоу на клине с востока на запад относительно разбросаны по двум основным кластерам, один из которых ближе к современным уйгурам и казахам, а другой ближе к недавно опубликованным древним сакам и гуннам из Тянь-Шаня в Казахстане. Образцы также показывают аналогичный смешанный генетический профиль восток — запад с современными популяциями из Центральной Азии и северо-западного Китая как, к примеру, уйгурский, киргизский и узбекский.

Затем исследователи провели анализ примесей на основе моделей (ADMIXTURE), чтобы получить подробный обзор состава предков. Интересно, что в образцах Ширензигоу отсутствует компонент, который распространён у анатолийских и европейских земледельцев (зелёный) по сравнению с вышеуказанными современными группами. Восточно-евразийский компонент в Ширензигоу больше связан с северными азиатами, такими как дауры и нанайцы, чем с южными азиатами, поскольку у них нет компонента, который распространён у южных азиатов (розовый).

Анализ (qpAdm) оценки пропорций примесей в образцах Ширензигоу с использованием различных пар исходных популяций показал, что происхождение, связанное с ямной культурой Самарского Поволжья или афанасьевской культурой, колеблется от 20 до 80% у разных людей из захоронения в Ширензигоу.

Что согласуется с рассеянным распределением по клину восток — запад на графике главных компонент. А также различные методы показали, что представители Ширензигоу были ближе к современным тунгусоязычным и монголоязычным популяциям северной Азии, чем к популяциям в центральном и южном Китае, предполагая, что население северных районов внесло больший вклад в людей из Ширензигоу. А чтобы сделать вывод об источнике со стороны Восточной Евразии, авторы исследования смоделировали описываемых людей как трёхстороннюю смесь людей из ямной культуры Самарского Поволжья, ульчей или нанайцев и ханьцев. Результат показал, что родословная ульчей, нанайцев и ханьцев имела сложное и неравномерное распределение в образцах. Большинство представителей Ширензигоу получили бо́льшую часть своего восточноевразийского происхождения от племён, связанных с ульчами или нанайцами, а двое от представителей ханьцев.

Однако, когда и сколько раз восточное и западное евразийское население встречалось и смешивалось в Синьцзяне?

Геномные исследования оценили время примеси у современных уйгуров из Синьцзяна, в пределах от 150 до 20 поколений или от 4200 до 560 лет назад, с предполагаемым интервалом смены поколений в 28 лет. Но из-за сложной популяционной истории, эти даты могут быть только приблизительными.

Выводы

В данной работе исследователи сообщили о геномных данных 10 образцов железного века с участка Ширензигоу в восточной части гор Тянь-Шаня. Они указывают на то, что проанализированные люди в Синьцзяне, представляют собой смесь восточных и западных евразийцев, которая произошла, по крайней мере, 2 тыс. лет назад.

А различное количество компонента, связанного с ямной культурой, может быть объяснено недавним смешением между группами, которые родственны представителям ямной культуры и людям с восточноазиатским происхождением. Также это может указывать на то, что регион был коридором и местом встречи для восточного и западного населения, или на неоднородное население с различными предками, которые заселили район Синьцзяня в железном веке. Но не исключено, что генетические различия уже существовали в западных исходных популяциях ещё до того, как они вошли в восточную часть Тянь-Шаня. Ведь геномный состав кочевых популяций, таких как скифы, гунны и саки в тот период также был неоднородным. Разнообразные культурные элементы, наблюдаемые в одном и том же месте, как уже было сказано ранее, свидетельствуют о том, что разные популяции прибывали в Синьцзян и смешивались друг с другом, чтобы сформировать генетическую структуру людей Ширензигоу. Это хорошо подтверждается предковыми линиями, определёнными в этом исследовании. Основываясь на анализах примесей (ADMIXTURE и qpAdm), исследователи сделали вывод, что западноевразийское происхождение у людей из Ширензигоу, скорее всего, было связано с ямной культурой без существенного потока генов, связанных с европейскими земледельцами, который имел место в более поздних популяциях степи среднего и позднего бронзового века.

Здесь стоит отметить, что происхождение, связанное с ямной или афанасьевской культурой, не означает, что это были непосредственно их представители. Генетическая связь могла попасть в регион и через другие культуры как, к примеру, через чемурчекскую культуру Монгольского Алтая и Джунгарии, которую некоторые учёные связывают с Европой IV–III тысячелетия до н. э.

Степное происхождение, связанное с ямной культурой, было описано как смесь восточных и кавказских охотников-собирателей из Причерноморско-Каспийской степи, датируемая 3300-2600 гг. до н. э., Представители этой популяции в итоге распространились как на запад, внося значительный вклад в современных европейцев наряду с распространением некоторых индоевропейских языков, так и на Алтай в виде людей, связанных с афанасьевской культурой. А в последующие тысячелетие Алтайский край характеризовался андроновской культурой бронзового века, представители которой были генетически тесно связаны с людьми синташтинской и срубной культур позднего бронзового века со значительными свидетельствами родословной, связанной с европейскими земледельцами. Которая не обнаружена у представителей Ширензигоу. Выводы исследователей предполагают, что родство, связанное с ямной и/или афанасьевской культурой, расширилось ещё дальше на юг через Джунгарские Ворота до северного склона гор Тянь-Шань в Синьцзяне, по крайней мере, со второго тысячелетия до н.э. и, таким образом, выводы поддерживают «степную гипотезу» для населения Синьцзяна.

В итоге, анализ может дать прямые доказательства степного распространения индоевропейских языков на востоке, в частности, появления тохарской ветви индоевропейской семьи языков в Таримском бассейне.

Но при этом авторы работы отмечают, что нужно ещё больше образцов из разных мест в Синьцзяне, чтобы пролить свет на генетическую историю Таримского бассейна и всего региона. Но, помимо этого, остаётся ещё много вопросов, как к анализу таримских мумий, особенно к их датировке и принадлежности, так и ко времени примесей.

Создано на основе статьи: Ancient Genomes Reveal Yamnaya-Related Ancestry and a Potential Source of Indo-European Speakers in Iron Age Tianshan doi. org/ 10.1016 /j.cub. 2019.06.044 Chao Ning, Chuan-Chao Wang, Shizhu Gao, Yang Yang, Xue Zhang, Xiyan Wu, Fan Zhang, Zhongzhi Nie, Yunpeng Tang, Martine Robbeets, Jian Ma, Johannes Krause, Yinqiu Cui

Часто вижу в интернете утверждения о том, что про древнюю историю России ничего не известно. Но это не совсем так. Давайте поговорим о те, кто жил на территории страны, когда протогреки вторгались на Балканы, а Хеопс строил себе пирамиду!

Датировка: расплывчатая — 3-е тысячелетие (или его середина) — начало 2-го тыс. до н. э. Расцвет пришелся на среднебронзовый век.

Расположение: Россия от Смоленской, Калужской областей до востока Чувашии, Татарстана — верхнее и среднее Поволжье, бассейны Оки и нижней Камы.

Связь: по сути — это восточный вариант европейской культуры (культур) боевого топора и шнуровой керамики, которая протянулась от Франции.

Восточный ареал Фатьяновской в Татарстане и Мордовии и т.д. часто именуют балановской культурой (советские археологи А.Халиков и О. Бадер)

Названа по: деревне Фатьяново в Ярославском районе Ярославской области.

Первый могильник нашел археолог граф Алексей Сергеевич Уваров в 1873-м. Культура выделена В. А. Городцовым. Исследовал Д. А. Крайнов

Появление и конфликты: До прихода фатьяновцев земли населяло поздненеолитическое население белевской и волосовской культур. Пришлое население воевало с местными: в захоронении Николо-Перевоз (Московская область) в костях фатьяновских воинов (убито 9 чел) найдены кремневые наконечники стрел. Есть массовые могилы мужчин.

По мнению А. В. Уткина и Е. Л. Костылёвой, фатьяновцы принесли в регион новые инфекции, которые «подкосили» население.

Крайнов, считал, что фатьяновцы вторглись на территорию верхневолжского бассейна не позднее 18-го века до н. э. c запада, с территории Белоруссии и Литвы, а еще раньше они обитали в Висло-Рейнском междуречье и в Поднестровье.

Идентификация: часть индоевропейцев, возможно неразделенная балто-славяно-германская общность.

По Л. С. Клейну - это северные прото-германцы, связанные с культурой ладьевидного топора Швеции и Норвегии общими чертами: боевые топоры типа ладьевидных, могильники бескурганные с далеко отстоящими одна от другой могилами, схожее положение покойников, а керамика продолжает «шведскую»: у "шведской" донышко постепенно уменьшалось, почти сходя на нет в конце, а у фатьяновской бесшейные, сосуды круглодонные, но придонный орнамент сохранился – так венчиком и помечает место, где располагалось дно.

Хозяйство: скотоводство — свиньи, овцы и козы. Коровы и лошади были, но их редко ели. Находки костяных и каменных мотыг указывают на подсечно-огневое земледелие (пшеница, ячмень). +Имелась собака и двухколесные повозки. Навыки раннего производящего хозяйства в земли охотников-собирателей (Среднее Поволжье) принесли именно фатьяновцы и балановцы

Металл: обработка хуже, чем у катакомбных культур — в основном чистая медь для украшений, а бронза очень редка.

Погребения и инвентарь:

Могильники на возвышенностях. Скорченные покойники лежат в зависимости от пола: мужчины на правом боку головой на запад, а женщин на левом боку головой на восток. Для Восточной Европы это новая практика (ямники и катакомбники лежат без такого разделения по полу). Покойника оборачивали шкурой или берестой, а могилу (прямоугольную яму) укрепляли деревянными плахами, либо лубом, берестой или плетенкой. Иногда покойника присыпали красной краской. Сверху перекрывали легким настилом. Курганной насыпи не возводили. Остатки кострищ в погребениях и отдельные угли около черепа и ног указывают на применение огня в ритуале.

Заупокойный инвентарь — лепные глиняные сосуды шаровидные, круглодонные с штампованным и нарезным орнаментом. Почти в каждой мужской могиле — каменные топоры: во-первых, боевые сверленые ладьевидного типа, во-вторых клиновидные рабочие. Изредка — топоры из металла. Затем кремневые ножи, наконечники стрел, украшения из зубов медведя (а также кабана, волка, рыси и лисицы) и из янтаря, куски мяса, от которых остаются кости.

Антропология:

Европеоиды: средиземноморская раса, либо нордиды с «южноевропейскими» чертами.

Исчезновение:

Во 2-м тысячелетии на их земли с юга приходят представители абашевской культуры (возможно, индо-иранцы). Затем с востока наступают дьяковцы (финно-пермские народы — скорее всего, предки мерян). О их культуре был прошлый пост.

От балановцев финно-пермяне заимствовали практические навыки скотоводства.

В СССР считали, что культура имеет связи с протобалтами (Р. Я. Денисова). Считается, что голядь (галинды) на территории Московской области — остатки фатьяновцев: славяне встретили голѧдь в 11-12 веках у рек Протва и Москва.

О позднеримском государстве готов на Украине и в Молдове

https://pikabu.ru/story/chernyakhovskaya_pozdnerimskaya_kult...

Проходил мимо, меня заинтересовало зачем стоит плита на каждом столике. Решил что-нибудь заказать.

Принесли молочную кукурузу, чипсы из свеклы, странные макароны, маринованую капусту в специях, чтобы не скучно ждать было.

Слева выдвигающийся ящик с салфетками, ложками, вилками, металлическими палочками и кучей всего. В числе прочего и с разовыми перчатками. Люди их использовали, решил тоже попробовать, удобно.

Счет приносят не в конце, а сразу после заказа. Когда закончил, подходишь со счетом к кассе у выхода и быстро оплачиваешь. Не нужно ждать пока официант будет свободен, придет, уйдет, нагуляется со сдачей.

Отдельно позабавил "секси дуриан" в меню) Не знаю для кого он секси, вроде бы обычный фрукт.