История страны под стук колес. Часть 3 (заключительная)

Станция Кисегач. «Поезд здоровья». Воскресное утро. 1964 год. Георгиев Владимир Павлович.

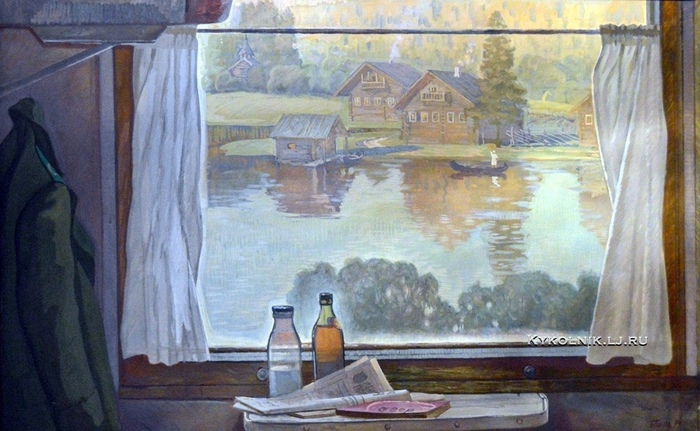

В купейном вагоне поезда. 1968 - 1970. Горкин Виктор Николаевич.

Цирк на гастролях. В гостях у челябинцев Олег Попов. 1970-е. Васильев Сергей Григорьевич.

Скоростной вагон-лаборатория. Калинин. 1970 год. Юрий Садовников.

Новобранцы. 1972 год. Дашевский Михаил.

Проводники. 1974 год. Садовников Юрий Николаевич.

БАМ. Встреча поезда. Декабрь 1975. Ахломов Виктор Васильевич.

Пассажир. 1977г. Сухарев Сергей Сергеевич.

Локомотив 2ТЭ10Л-212 на вокзале Пенза I, 80-е годы.

«Купейный разговор под курочку». 1984г. Сухарев Павел Сергеевич.

Челночники. 1991 - 1994. Барышев Юрий Иванович.

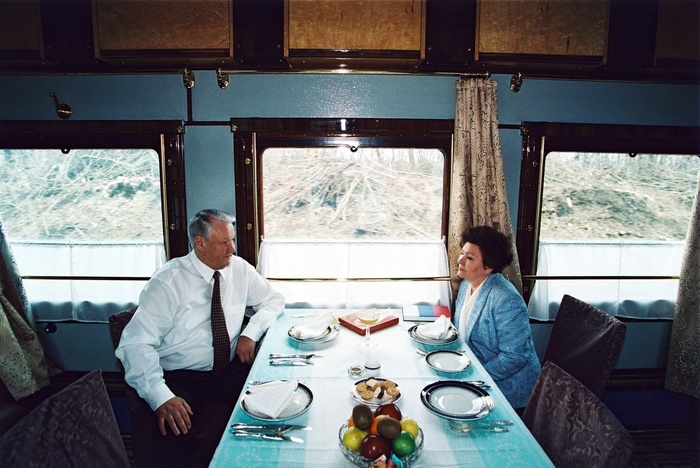

Борис Ельцин с супругой Наиной Ельциной в поездке из Москвы в Рязань. 27 марта 1995. Соколов Дмитрий.

Торговая точка на перроне вокзала. 1997 год. Белый Виталий Павлович.

Ещё немного.

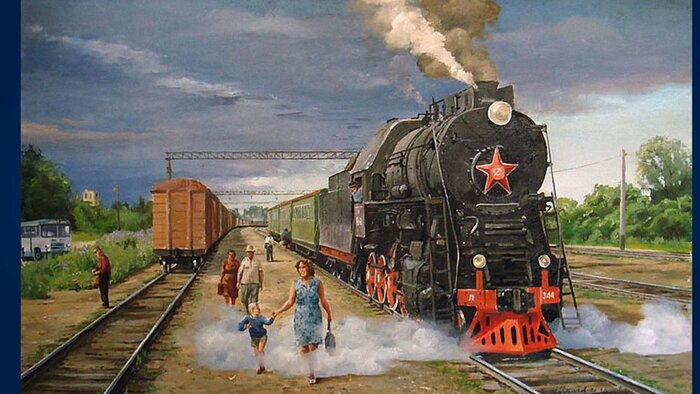

Картины советских художников.

История страны под стук колес. Часть 2

Первый паровоз обтекаемой формы «Иосиф Сталин». Январь 1937. Неизвестный автор.

«Экспресс». Январь 1939. Шайхет Аркадий Самойлович.

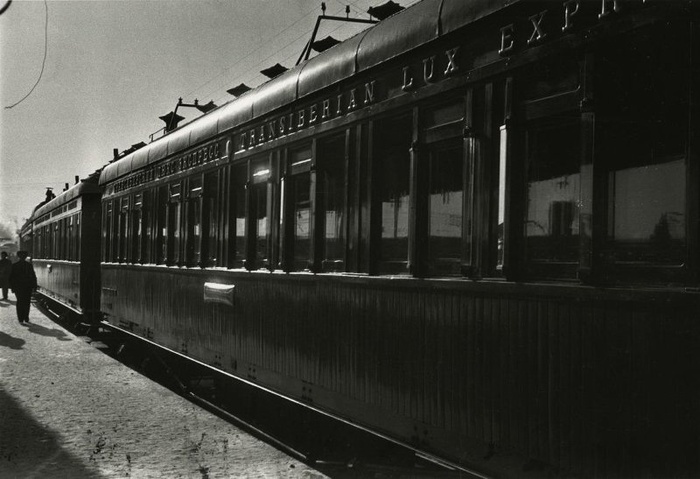

Поезд «Транссибирский экспресс». 1 января 1940 - 1 июня 1941. Прехнер Михаил Григорьевич

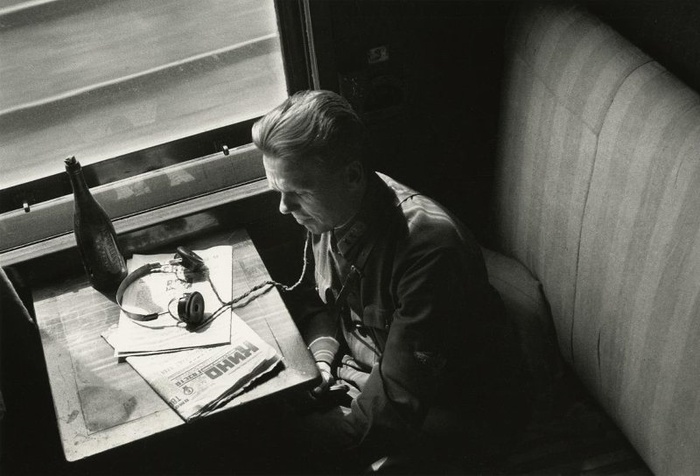

В купе поезда «Транссибирский экспресс». 1 января 1940 - 1 июня 1941. Прехнер Михаил Григорьевич.

Оборона Москвы. На фронт в вагоне пригородной электрички. сентябрь 1941. Шайхет Аркадий Самойлович.

Бронепоезд «Смерть немецким оккупантам». 1942 год. Шагин Иван Михайлович.

«На Родину!». 1945 год. Пархоменко А..

Встреча победителей на Белорусском вокзале. 21 июля 1945. Шайхет Аркадий Самойлович.

Детская железная дорога. 1945 - 1949. Грачев Михаил Петрович.

Агитпоезд «Все на выборы». 28 февраля 1950. Хухлаев Валентин Константинович.

Паровоз ИС20-320, построенный на Ворошиловградском паровозостроительном заводе. 1950 - 1953. Шайхет Аркадий Самойлович.

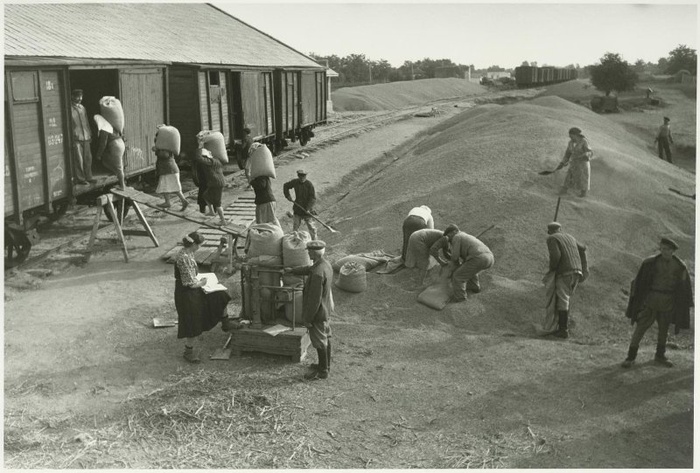

Погрузка зерна в вагоны. 1952 год. Шайхет Аркадий Самойлович.

Отправляется первый поезд с целинниками. 1954 год. Косырев Сергей.

Строительство спортивного комплекса в Лужниках. Окружная железная дорога. 1955 год. Умнов Евгений Петрович.

Эшелон с демобилизованными переходит границу. 1956 год. Тарасевич Всеволод Сергеевич.

Железнодорожные платформы с автобусами. 1960-е. Тарасевич Всеволод Сергеевич.

История страны под стук колес. Часть 1

Железнодорожник. 1885 - 1904. Неизвестный автор.

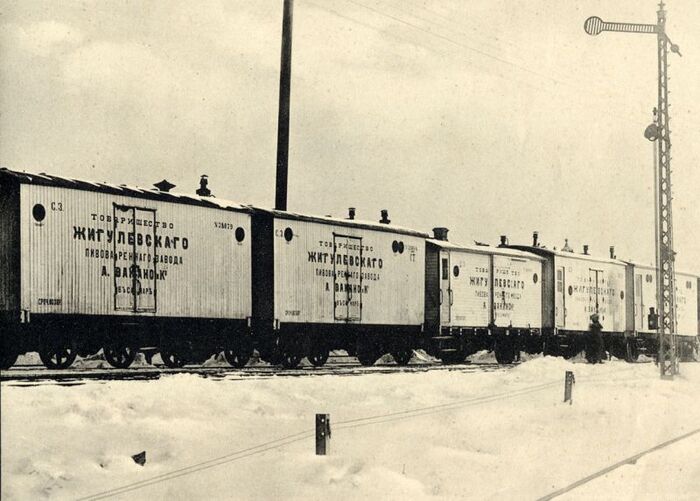

Вагоны-ледники. 1895 - 1905. Неизвестный автор.

Строительство железной дороги к новому Свирскому каналу. 1897 - 1903. Неизвестный автор.

Анастасия Вяльцева в салоне личного железнодорожного вагона, оборудованного для гастрольных поездок по русской провинции. 1900 - 1903. Неизвестный автор.

Общий вид поезда. 1900 - 1903. Неизвестный автор.

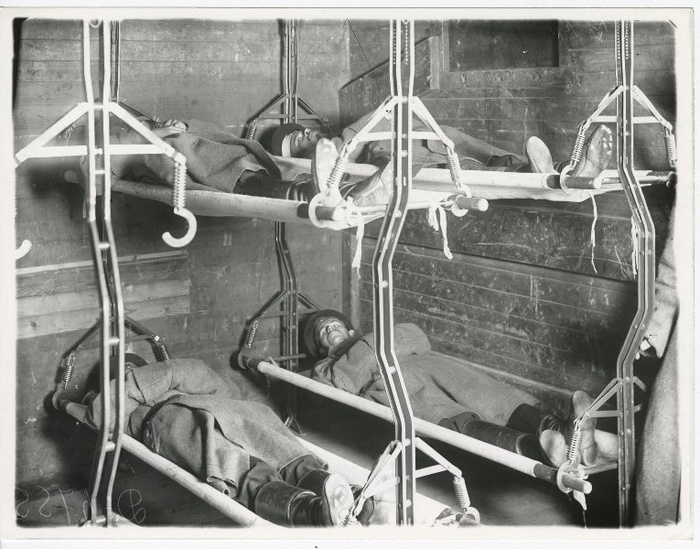

Выгрузка больного на носилках (II положение). 1900 - 1903. Неизвестный автор.

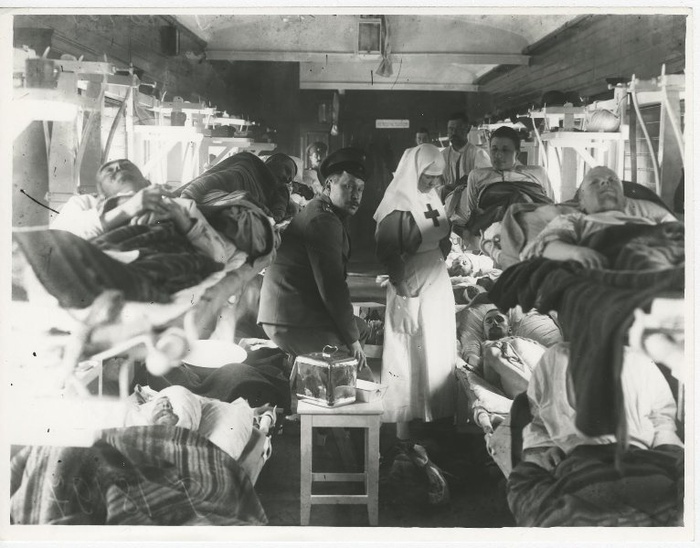

Раненые солдаты в вагоне-палате санитарного поезда. 1915 - 1917. Фрид Григорий Захарьевич.

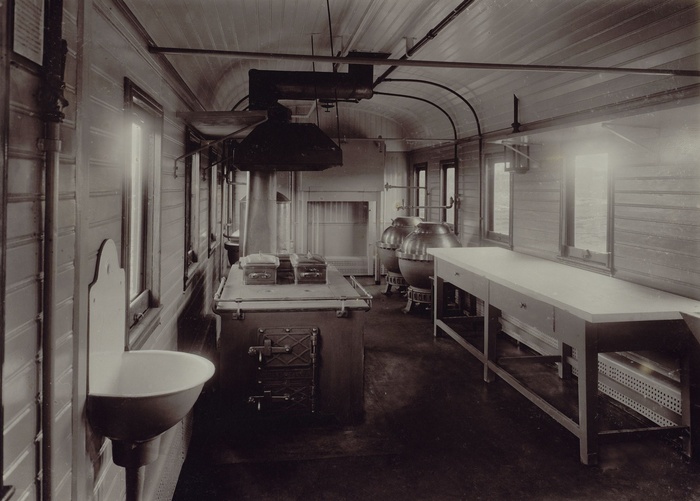

Кухня. 1902 год. Неизвестный автор.

Паровоз на Челябинском вокзале. 1900 - 1915. Неизвестный автор.

Железная дорога. 1905 год. Смодор Михаил Маркович.

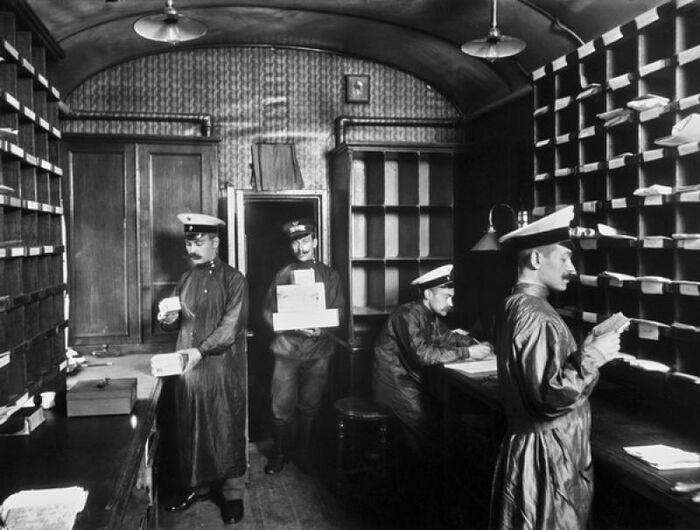

Сортировка корреспонденции в почтовых вагонах во время пути. 1914 год. Булла Карл Карлович.

Разгрузка почтового вагона на Варшавском вокзале. 1908 - 1912. Фотоателье Карла Буллы.

Солдаты в вагоне. 1912 год. Булла Карл Карлович.

Штабной вагон. 24 октября 1915 - 24 октября 1916. Неизвестный автор.

Николай II с семьей на вокзале в Могилеве. Прибытие в Ставку. 1916 год. Неизвестный автор.

Солдаты покидают фронт. Июль 1917. Неизвестный автор.

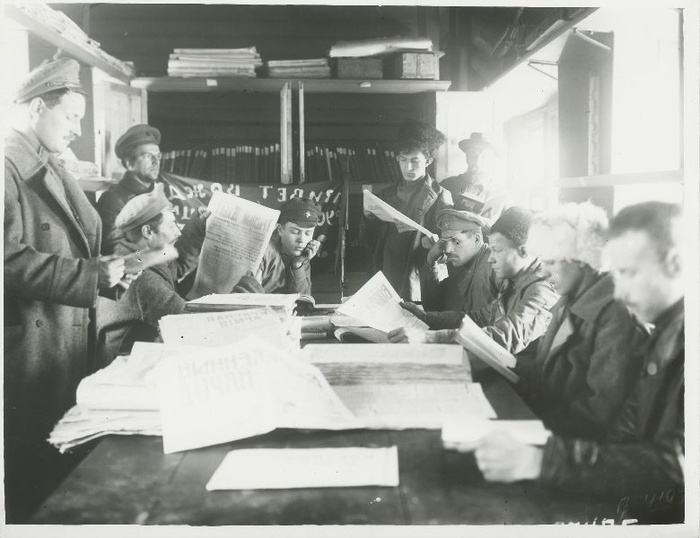

Бойцы Восточного фронта в походной читальне в поезде за чтением газет. 1918 год. Неизвестный автор.

Гражданская война. Восточный фронт. Бронепоезд 6-го полка Чехословацкого корпуса. Наступление на Марьяновку. Июнь 1918. Неизвестный автор.

Оружейная. Поезд-мастерская 24-й дивизии. 1919 год. Неизвестный автор.

Беженцы Гражданской войны. 1919 год. Неизвестный автор.

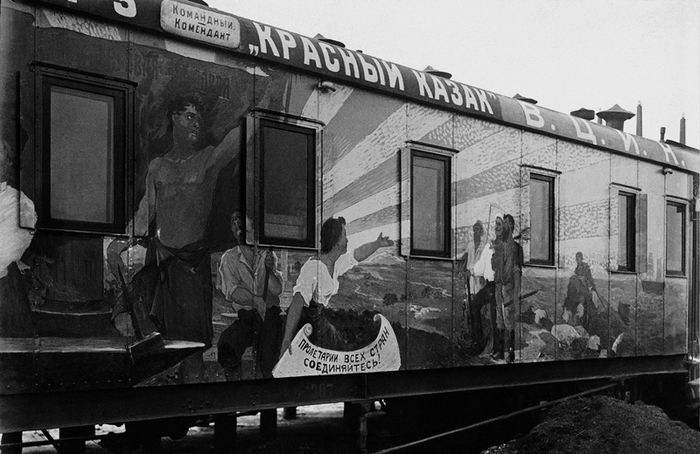

Агитпоезд «Красный казак». 1919 год. Неизвестный автор.

Работы на месте крушения поезда после нападения анархистов. 1920 год. Неизвестный автор.

Туркестано-Сибирская магистраль (Турксиб). Укладка железнодорожных путей. 1930 год. Шайхет Аркадий Самойлович.

Поезд Москва – Ленинград «Красная стрела». Открытие маршрута. Октябрьский вокзал. 30 июня 1931. Шайхет Аркадий Самойлович.

Первый и последний скоростной поезд СССР

Минимум 3 часа 55 минут -- столько занимал путь от Москвы до Ленинграда на первом советском скоростном поезде ЭР-200 задолго до появления «Сапсана». За 25 лет эксплуатации совершил около 3000 рейсов и перевез более 1,3 млн пассажиров. 28 февраля 2009 года ЭР-200 отправился в свой последний рейс до станции Любань, где его ждал немецкий сменщик Siemens Velaro.

Этот пост открывает цикл статей о ситуации со скоростным и высокоскоростным железнодорожным движением и о промышленном потенциале России в этой сфере. Особенно в контексте беспрецедентного санкционного давления.

План развития высокоскоростных железных дорог в СССР

Начатый планированием ещё с конца 1960-х годов проект специальной высокоскоростной железной дороги Центр — Юг не был реализован, так как к тому времени главной задачей министерства было справиться с возросшими объёмами грузовых перевозок. Дорога шла от Москвы до Харькова и Лозовой с ответвлениями на Симферополь и Ростов-на-Дону, максимальная скорость поездов на ней должна была составлять 250 км/ч. Строительство дороги планировалось завершить к 1990 году с расчётным временем в пути между Москвой и Сочи 7 ч 3 мин.

Как первый этап, параллельно был разработан к 1973 году и частично осуществлён проект по переводу на высокие скорости участков Москва—Ленинград Октябрьской железной дороги.

В 1986 году Советский Союз присоединился к Европейскому Соглашению о магистральных железнодорожных линиях, а в 1987 году министр путей сообщения СССР Н. С. Конарев дал указание по возобновлению работ по проблеме высокоскоростного пассажирского движения.

Максимальная скорость поездов на магистрали Центр — Юг теперь должна была составлять 300—350 км/ч, также разрабатывались планы по расширению сети ВСМ. В 1989 году в Министрестве Путей Сообщения СССР был объявлен план мероприятий по реализации утверждённой программы, при этом магистраль Центр—Юг теперь имела направление Ленинград—Москва—Крым и Кавказ. Из-за тяжёлого экономического положения и последующего распада СССР эти планы не были осуществлены.

Первый скоростной поезд

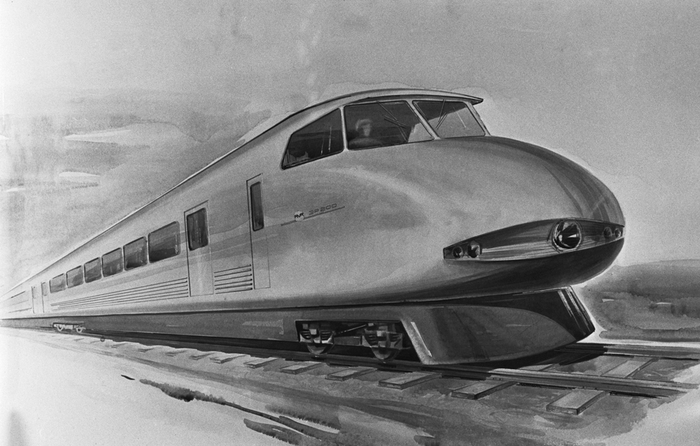

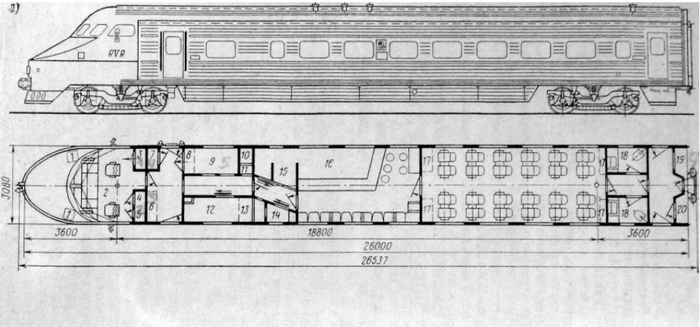

Эскиз головного вагона нового электропоезда ЭР200. Разработан коллективом Бюро художественного конструирования Рижского вагоностроительного завода под руководством Романа Яновича Озолса. Экспресс проектировался из 25-метровых алюминиевых вагонов для линии Москва — Ленинград. СССР. Латвийская ССР. Рига. 1 октября 1968 г.

В 1967 году было утверждено техническое задание на 14-вагонный электропоезд постоянного тока. К выполнению этой работы были подключены научные и конструкторские подразделения промышленности. В общей сложности, в разработке и создании электропоезда ЭР200 "Электропоезд Рижский скорость 200 км/ч" участвовали коллективы более 50 научно-исследовательских институтов, проектных организаций и заводов. Вся документация проекта, не считая электрооборудования и прочих покупных изделий, разработана на Рижском вагоностроительном заводе, при этом конструкция ЭР200 была абсолютно новой (без заимствования узлов от других поездов). В то же время технические решения по ЭР200 должны были быть просты в производстве, поскольку его строили параллельно с серийными поездами.

Немного технических особенностей

Для высокой скорости требовалась обтекаемая форма головных вагонов, как для окружающих, чтобы не создавались турбулентные потоки, затягивающие ожидающих на платформах людей, так и для сохранения мощности.

Вообще старались расходовать мощность на технические нужды поезда очень осторожно. Вес уменьшили за счет того, что впервые кузов поезда был сделан из алюминия, как самолет. Кстати, чем-то поезд напоминал самолет, двери запирались проводником вручную, причем на них было два солидных притягивающих замка, для максимальной герметизации. В салонах установлены мягкие кресла с откидывающимися спинками в компоновке 2-2, как в самолете ЯК-40. В пассажирском салоне головных вагонов установлено 24 кресла, а в моторных вагонах — 64 кресла. Воздух в вагонах кондиционировался.

Кузов вагона опирался на две двухосные тележки через пневмоподвес с автоматическим выбором давления, для обеспечения максимальной мягкости хода. Тяговые электродвигатели были установлены на каждой оси моторвагона, кстати все вагоны, кроме головных, являлись моторными.

На каждой оси были установлены дисковые пневматические тормоза. Изначально тормозов было сначала три типа: реостатный, пневматический и магнитно-рельсовый, как на трамвае. На большой скорости срыв стоп-крана как раз и должен был активировать магнитно-рельсовый тормоз, но после двух случаев отсоединения магнитных блоков на ходу все МРТ были сняты. Типо тормозов осталось только два. Между каждым вагоном была установлена жесткая автосцепка, по типу той, что соединяет вагоны метро. Под кабинами головных вагонов сцепка осталась стандартной.

Каждый узел поезда был снабжен блинкерным реле защиты, вся информация о некорректной работе чего-либо отображалась машинисту на специальном устройстве на панели приборов.

Управление поездом было максимально простым, контроллер имел 4 позиции и набирал скорость сам, на 3-й — 140 км/час, на 4-й — 200 км/час. Причем сразу можно было врубить четвертую и ни о чем не думать. Это стало возможно благодаря применению тиристоров, которые способны достаточно плавно изменять параметры тока, в отличие от заранее определенных цепей контакторов.

Испытания

В декабре 1973 года был готов опытный электропоезд. В 1975 году на перегоне Ханская – Белореченская впервые была достигнута скорость 210 км/ч. В 1976 году поезд был направлен на Октябрьскую дорогу и приписан в парк локомотивного депо Ленинград-пассажирский-Московский.

Началась череда долгих испытаний, в ходе которых модернизировали и усиливали наиболее ответственные узлы. Например, подвагонное оборудование, а это и тормоза и блоки управления и блоки с тиристорами, серьёзно страдали от камней, которые поднимались от силы создаваемого на скорости потока воздуха. Так было принято решение часть оборудования перенести на крышу, а также произвести усиление защиты всех оставшихся под вагоном узлов и агрегатов. Также была изменена технология укладки ж/д пути — теперь щебень засыпался наполовину высоты шпал.

Эксплуатация

На испытания ушло более 10 лет и только 1 марта 1984 года начата регулярная эксплуатация электропоезда ЭР200. Время в пути составляло 4 часа 50 минут между Москвой и Ленинградом. Теоретически ЭР200 мог бы двигаться быстрее, однако этому мешали не только его технические и конструкционные недостатки (тележки ЭР200 "уставали" значительно быстрее колёсных тележек обычных поездов), но и неготовность инфраструктуры самих железных дорог. Среднее время нахождения ЭР200 в рейсе – 4 часа 30 минут, на опытной поездке в 2007 году было достигнуто минимальное время в пути – 3 часа 55 минут.

«Я отработал на ЭР200 шесть лет. Допускали к его вождению исключительно машинистов первого класса. Любой машинист вам скажет, что водить такой поезд престижно. Даже сегодня поезд производит впечатление техники совсем другого, более высокого уровня, нежели та, которая ходит на линии параллельно с ним. Его конструкция сильно отличается от существующих серий моторвагонного подвижного состава. Что уж говорить о начале 70-х годов, когда приступили к испытаниям поезда, – для тех времён это был настоящий технический прорыв! Его называли чудо-поездом.», – инженер моторвагонного депо Санкт-Петербург-Московский Константин Емельянов

В салоне скоростного экспресса ЭР200. 1980 год.

К концу 1980-х годов вагоны электропоезда ЭР200-1 уже требовали проведения капитального ремонта. И если моторные вагоны можно было выцеплять из состава поезда по очереди, то с головными было сложнее. Поэтому в 1988 г. были изготовлены два дополнительных головных вагона (105 и 107). Эти вагоны совместимы по цепям управления как с первым, так и со вторым составом. Затем было решено изготовить ещё один электропоезд ЭР200.

Электропоезд ЭР200-2 был изготовлен в 1991 году в составе из шести вагонов: 201, 212, 214, 222, 224, 203. Остальные вагоны были изготовлены в 1992–1994 годах, по два вагона ежегодно. Вагоны имеют конструктивные отличия от первого состава (существуют отличия в цепях управления). Вагоны поступили в локомотивное депо Ленинград-Пассажирский-Московский с большими недоработками по электрическому оборудованию, что сказалось на сроках наладки.

Два головных вагона позволили сформировать дополнительный шестивагонный состав ЭР200-1. В 1993–1994 годах на линию выходили три состава: ЭР200-1бис (с новыми головными) на Москву в обычном графике, ЭР200-2 (наладка), ЭР200-1 (6 вагонов) на Новгород по выходным дням. Внешнее отличие головных вагонов этого поезда от вагонов первого выпуска в сдвоенных буферных фонарях и наличии дополнительного прожектора над лобовым стеклом кабины машиниста для подсветки контактной сети.

После строительства моторвагонного депо Санкт-Петербург-Московское (ТЧ-10) п. Металлострой в 2000 году техническое обслуживание и текущий ремонт производился там.

К 2009 году комиссии, проверявшие состояние поезда, отмечали повсеместную усталость металла в различных частях конструкции, которые требовали капитального ремонта и существенных затрат на поддержание работоспособности.

ЭР200 закончил регулярное движение в феврале 2009 года, и в связи с отменой проекта российского высокоскоростного поезда «Сокол-250» в конце того же года ЭР200 на этом маршруте сменил высокоскоростной поезд «Сапсан» (Siemens Velaro RUS).

Поговорим об этих поездах в следующих постах.

В сравнении с другими странами

В Японии первое скоростное движение на линиях Синкансэн началось в 1964 году со скоростью в 210 км/ч к летней Олимпиаде. С помощью ЭР200 советским конструкторам удалось запустить скоростное ж/д движение практически одновременно с Францией — европейским лидером в создании высокоскоростных поездов. Французский TGV Sud-Est дебютировал в 1981 году с максимальной скоростью 270 км/ч, по сравнению с 210 км/ч у Синкансэна и 200 км/ч у ЭР200.