В Черногории открыли памятник маршалу Жукову

В черногорском городе Беране сегодня, 9 декабря, торжественно открыли бюст Георгия Жукова — самого титулованного маршала в истории Советского Союза и России.

«Мемориальный бюст — подарок Российской Федерации муниципалитету Беране и его гражданам на радость, укрепление и улучшение культурных и исторических связей наших народов. Меня особенно радует, что, открывая памятник маршалу Жукову, мы посылаем четкий сигнал свободы и укрепляем тесные дружеские отношения между нашими странами», — отметил председатель муниципалитета Беране Драгослав Шчекич.

Посол России в Черногории Владислав Масленников отметил символичность момента: монумент открыли в День Героев Отечества, который сегодня отмечается в России.

«Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность властям муниципалитета Беране и всем местным жителям за инициативу по установке этого очень важного памятника одному из легендарных военачальников Второй мировой войны и человеку, имя которого ассоциируется с победой над фашизмом», — сказал Масленников.

Дипломат процитировал воспоминания самого Жукова о том, что Советский Союз вступил в войну в то время, когда он был последней надеждой народов Европы.

«Такой надеждой был Советский Союз для народов бывшей Югославии. Югославия внесла свой вклад в победу над фашизмом, как и Черногория, потерявшая в этой войне десять процентов своего населения», — сказал посол России в Черногории.

В мероприятии также приняли участие епископ Будимлянско-Никшичский и распорядитель Черногорско-Приморской митрополии Иоанникий, председатель муниципалитета Будвы Марко Царевич, а также представители организации ветеранов Черногории.

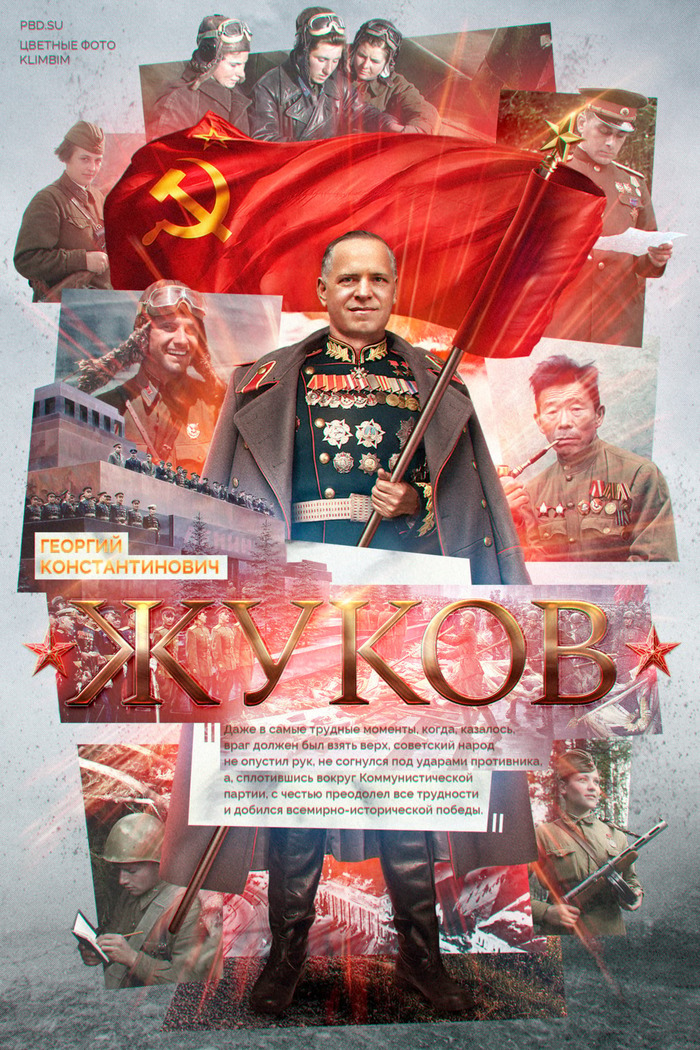

Война есть война. К дню рождения маршала Георгия Константиновича Жукова

В этом посте предлагаю посмотреть уникальный фильм о Параде Победы: он был снят фронтовыми операторами Центральной студии документальных фильмов и вышел на экраны в 1945 году. Живая история, кадры хроники, вся правда того дня.

1 декабря - день рождения советского военачальника и государственного деятеля, Маршала Советского Союза, четырежды Героя СССР, Героя Монгольской Народной Республики, кавалера 6 орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции, 3 орденов Красного Знамени, 2 орденов Суворова I степени, 2 орденов «Победа», награждённого почётным оружием (именная шашка с золотым изображением Государственного герба СССР), а также многими иностранными орденами и медалями, Георгия Константиновича Жукова.

В качестве небольшого отступления хочу обмолвиться, что события прошлого - это всё-таки факт свершившийся и уже неизменный. Другое дело - всё ли мы о них знаем и с какой позиции смотрим на то, что нам известно. Со временем извлекаются на свет новые архивные материалы, благодаря которым в исторических событиях появляются новые обстоятельства, дополняется и изменяется исторический фон, меняются трактовки - в результате всего этого одно и то же событие или личность может открыться несколько в ином или кардинально противоположном свете. И какой-то такой у нас характер, что нередко несогласие по вопросам политики и истории приводит к очень эмоциональным дискуссиям…

Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления», в главе «Накануне Великой Отечественной войны» писал: «Нет ничего проще, чем, когда уже известны все последствия, возвращаться к началу событий и давать различного рода оценки. И нет ничего сложнее, чем разобраться во всей совокупности вопросов, во всём противоборстве сил, противопоставлении множества мнений, сведений и фактов непосредственно в данный исторический момент.» А мы сейчас все находимся в ситуации, когда как раз сложно дать оценку событиям прошлого и, в первую очередь, из-за того, что до сих пор в нём много «слепых» мест из-за недоступности всех архивных данных, и действительность переплетается с легендами или субъективностью.

Георгий Константинович Жуков был, несомненно, выдающимся полководцем, но и человеком он был непростым. Те, кто знаком с биографией маршала Победы, знают, сколько взлётов и падений было в его карьере, но, думаю, можно сказать, что даже падения происходили на определённой высоте, что определялось масштабом его личности и деятельности.

Георгий Жуков родился в 1896 году и, по сути, вся его жизнь была связана с войной. 1915 год - Жуков призван в кавалерию царской армии и после окончания унтер-офицерской школы отправлен на фронт Первой мировой войны; за проявленные заслуги был награждён Георгиевским крестом IV и III степени. Осенью 1918 года Жуков добровольно вступил в ряды Красной Армии и, окончив курсы красных командиров, участвовал в Гражданской войне – сражался против уральских казаков под Царицыном, дрался с войсками А.Деникина и П.Врангеля, принимал участие в подавлении крестьянских восстаний в Воронежской и Тамбовской губерниях; командовал взводом и эскадроном. Затем Георгий окончил Кавалерийские курсы усовершенствования командного состава конницы и курсы усовершенствования высшего начсостава. В 1930-х годах он занимал различные командные должности, участвовал в организации командно-штабных игр, полевых учений и сборов, разработке воинских уставов и программ, в реорганизации и техническом перевооружении кавалерийских войск. В 1939 году, командуя особым корпусом, а затем армейской группой войск, руководил разгромом японских войск на реке Халхин-Гол (МНР). В 1940 году он стал Начальником Генерального штаба и заместителем наркома обороны СССР. В ходе Великой Отечественной войны Жуков участвовал в разработке и осуществлял непосредственное командование в крупнейших операциях войны – Московской битве, при прорыве блокады Ленинграда, в Ржевско-Вяземской операции, а также осуществлял координацию действий фронтов по разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом (за победу в Сталинградской битве он получил звание маршала Советского Союза), при разгроме противника в Курской битве и в ряде других крупных операций.

8 мая 1945 года Маршал Жуков от имени Верховного Главнокомандования Красной Армии принял капитуляцию войск фашистской Германии и со стороны СССР подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 24 июня 1945 года он принимал Парад Победы Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне, который проходил в Москве на Красной площади, а 7 сентября 1945 года он принимал Парад Победы союзных войск во Второй Мировой Войне, проходивший в Берлине у Бранденбургских ворот.

Пожалуй, на этом мы остановимся, потому что наше видео как раз посвящено этому грандиозному событию - легендарному Параду Победы, состоявшемуся дождливым утром 24 июня 1945 года в Москве. Парад продолжался два часа. По Красной площади прошло более 30 тысяч военнослужащих. Этот парад стал триумфом народа-победителя, военного искусства советских полководцев, всех Вооруженных Сил, их боевого духа. Конечно, в фильм продолжительностью чуть менее 50 минут вошёл не весь парад, но в нём есть фрагмент выступления нашего сегодняшнего героя - Георгия Константиновича Жукова, прозвучавшего с трибуны Мавзолея и обращённого к народу-победителю.

Документальный фильм "Парад Победы". ЦСДФ, 1945 год. Режиссёр Ирина Венжер, текст читает Леонид Хмара. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд СССР», www.youtube.com/c/gtrftv

Тайна санатория Волга. Стоявший долгие годы затопленным "бункер Жукова" откачали — состояние до начала реставрации

Военный санаторий «Волга» стоит на обрывистом берегу одноименной реки. Мало кто в Советские годы знал, что под санаторием располагается один из важнейших секретных объектов города Куйбышева — бункер Приволжского Военного Округа.

Неприметное здание больше похожее на обычный сарай оказывается хорошо замаскированным входом в защитное сооружение. Пора спустится на несколько этажей под землю и взглянуть на то, как выглядит старый советский спецобъект много лет простоявший под водой.

История бункера «ПриВо»

«ПриВо» — пожалуй рекордсмен по количеству названий среди всех бункеров города Самары. Самыми распространенными названиями являются: «Бункер Штаба Армии», «Бункер ПриВо» или «Бункер Жукова». Иногда его ещё называют бункером Калинина путая его с другим не менее интересным подземным объектом Самары.

В секретных документах это подземное сооружение проходило под безликим шифром объект «А», что конечно звучит намного менее звучно чем бункер имени маршала Советского Союза.

Бункер «ПриВо» можно назвать одним из старейших бункеров Самары. Его начали строить на три месяца раньше чем знаменитый Бункер Сталина, правда несмотря на более ранний срок начала работ строительство данного объекта было завершено значительно позднее в 1943 году.

Возможно отставание в сроках постройки связано с тем, что Бункер Сталина строился отрядами Метростроя, а «ПриВо» строили специалисты «ОсобСтроя».

По имеющейся у нас информации бункер находился на боевом дежурстве вплоть до 1974 года, а затем был законсервирован. К тому времени он уже устарел и утратил былое стратегическое значение. Тем не менее военные охраняли объект вплоть до начала «нулевых» и только тогда, с уже много лет затопленного и обветшавшего объекта полностью сняли охрану.

С этого времени и до недавних пор объект стал культовым местом для пары поколений самарских диггеров и сталкеров. Из-за высокого уровня воды часть бункера была недоступна для осмотра, поэтому ходило множество слухов и строились предположения о существовании ранее неизвестных, затопленных уровней.

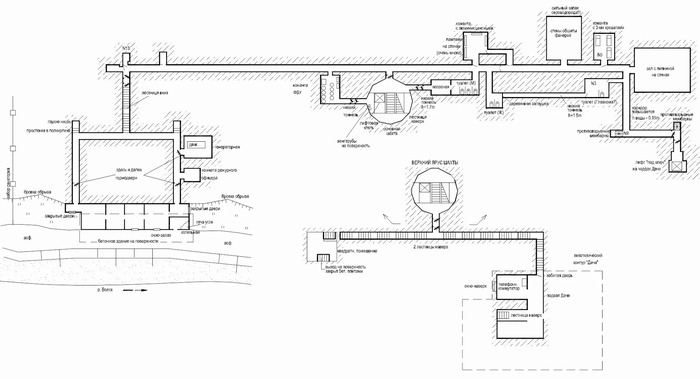

Схема и конструктивные особенности бункера ПриВо.

Наибольшая глубина залегания объекта составляет тридцать один метр. Общая площадь сооружения порядка 900 квадратных метров. Бункер тянется вдоль берега реки, имеет достаточно сложную структуру и условно разделен на два уровня — верхний и нижний.

Для лучшего понимания схема бункера сделанная командой Аналитика ещё в 2001 году.

Примечательно, что выход к реке был оформлен в виде «масксооружения» в котором мало кто мог угадать вход в секретные подземелья. Долгие годы именно через него диггеры попадали в затопленные тоннели бункера.

В сооружение три входа:

— первый на берегу реки Волги (оформленный в виде масксооружения)

— второй под правительственную дачу (к ней вел лифт, не дублировавшийся лестницей)

— третий вход находится на территории санатория

Резервное электроснабжение убежища по всей видимости осуществляла единственная генераторная установка на базе дизельного двигателя от трактора «Сталинец».

Фильтр-вентиляционная представляет собой помещение с восемью стойками фильтров, марку которых было сложной определить из-за толстого слоя ржавчины на «бочонках». (но судя по размеру, здесь установлены фильтры-поглотители ФП-200)

Остальные помещения бункера выглядели следующим образом.

На некоторых фото вы можете увидеть рукав от насоса и протянутое временное освещение. В отличии от бункера Берии «водоприток» здесь значительно меньше и команде реставраторов удалось откачать воду с помощью насосов. Сейчас вода остаётся лишь стволе с лифтом.

На момент моей визита — бункер начали ремонтировать и в скором времени здесь должен появиться новый музейный комплекс. Я рад что «ПриВо» не постигла судьба бункера Левитана , из которого тоже хотели сделать музей, но в итоге просто сдали на металлолом.

В подобную красоту:

Вполне возможно в скоро будущем вместо ржавого заброшенного бункера мы увидим один из лучших тематических музеев посвященных защитных сооружениям.

P.S. В бункере уже проводят экскурсии. Крайне рекомендую к посещению, тем более, что экскурсовод очень грамотный и тоже принимает участие в восстановлении объекта.

А ещё заглядывайте соцсети нашего проекта про заброшенные места:

Основной канал (всё подряд, 1000+ публикаций)

Вконтакте (анонсы и каталог материалов)

Телеграм (выборка лучших постов, минимум лишнего)

Инстаграм (короткий формат фотоисторий и связь)

Вклад тыла в победу над фашизмом

«Все для фронта! Все для победы!» – именно этот лозунг стал главным для тыла во время Великой Отечественной войны. Однако за этими патриотическими словами скрывается гигантские объемы труда, круглосуточная работа и тяжелейшее время для всего СССР. Почему-то многие недооценивают тыловиков и принижают их статус, ссылаясь на то, что они проводили время не на передовой. Однако давайте разберемся в тонкостях их работы.

Все началось с эвакуации большого количества предприятий и заводов из прифронтовых территорий в сторону Сибири и Центральной Азии. Вся промышленность отправилась на Урал, в Поволжскую область, часть перевезена в Казахстан и Среднюю Азию. В сжатые сроки, колоссальные масштабы производств были оперативно переброшены для дальнейшей работы на благо Красной Армии. Привлечены лучшие умы для разработки танков, самолетов, оружия и налаживания технологический процессов в целом. Промышленность настраивалась так, чтобы при минимальных временных затратах получать высококачественную технику и оружие, чтобы успевать снабжать фронт.

Чтобы понять масштабы производства, подумайте об авиационной промышленности. В начале войны заводы выпускали порядка 50 боевых самолетов, через месяц их число возросло до 60, а уже к сентябрю 1941 года планка перешагнула за 70 боевых машин. Возможно, получить такой результат позволило грамотное руководство страны. В связи с тем, что практически каждый человек хотел помогать обороняться от фашистов на фронте, руководство страны ввело соревнование для бригад, где лучшие получали звание фронтовой и гордо могли называть себя защитниками фронта и страны. Инноваторским решением стало введение поточных линий на заводе, производившем «ТУ-2», которая позволила уменьшить трудоемкость при производстве самолетов более чем в три раза. Стоит отметить, что за 1943 год было произведено 35 тысяч самолетов, это почти 100 самолетов в день без праздников и выходных.

Было бы трудно переоценить роль «мужиков» с Урала, которые производили настоящую танковую легенду «Т-34». Только в Челябинске было произведено почти 20 тысяч боевых гусеничных единиц, преимущественно легендарной модели «съезда победителей». Среди танковых инноваторов стоит отметить легендарную Бригаду Гусева, которая внесла более 50 рационализаторских предложений, которые повлекли за собой увеличение производительности в восемь раз.

Нельзя ни вспомнить легендарную «Катюшу», которую производил «Завод имени Коминтерна». Одно из самых грозных оружий Второй Мировой, реактивная система залпового огня, которую боялись и пытались захватить в плен фашисты. Кстати, почему она так называется, до сих пор остается загадкой. Одни говорят про букву «К» на корпусе по названию завода Коминтерна (по аналогии с гаубицей М-30 «Матушка»), другие относят название к популярной тогда песни Блантера «Катюша».

К работе привлекались почти все от мала до велика. Учителя со своими учениками старших классов, которые только за первый год выработали более миллиона трудодней на производстве хлеба, а также на различных заводах. Это и «слабый пол», который показал, что во время войны они готовы пересилить все тяготы и невзгоды, чтобы помогать родине.

Великая Отечественная война оставила тяжелый след в сердце каждого человека из СССР, ведь именно наша страна стала символом сопротивления для всех оккупированных народов. И как в дальнейшем писал наш великий Маршал Георгий Константинович Жуков: «Народная трудовая эпопея по эвакуации и восстановлению производственных мощностей в годы войны по размаху и значению своему для судьбы нашей Родины равна величайшим битвам второй мировой войны».

Источники:

1. https://nevareaktiv.ru/about/news/2018/vklad-truzhenikov-tyl...

2. https://w.histrf.ru/articles/article/show/tyl_sovietskikh_vo...

3. https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas...

4. https://myslo.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/EJaaQkxKAUSZf...

Почему в Советском Союзе отменили погоны у дипломатов?

На фото в дипломатическом мундире с погонами В.М. Молотов. Народный комиссар иностранных дел СССР. С 1947 года Министр иностранных дел СССР.

28 мая 1943 года в свет вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому были установлены следующие дипломатические ранги: Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посланник СССР 1-го класса, Чрезвычайный и Полномочный Посланник СССР 2-го класса, советник 1-го класса, советник 2-го класса, первый секретарь 1-го класса, первый секретарь 2-го класса, второй секретарь 1-го класса, второй секретарь 2-го класса, третий секретарь, атташе. К слову, данная система действует в России и по сей день.

В том же 1943 году, как пишет в своей книге «Русский патриотизм и советский социализм» Алексей Кожевников, только 16 сентября Постановлением Совнаркома была введена форменная одежда для работников дипломатической службы. С этого момента на мундирах дипломатов в качестве знаков отличия появились погоны с вышитыми на них золотыми звездами. Сотрудника в ранге посла можно было узнать по мундиру с (генеральскими) погонами без просвета с вышитыми звездами и золотистой эмблемой в виде двух скрещенных пальмовых ветвей. Однако спустя 11 лет эта дипломатическая форма была внезапно отменена. И виной тому – маршал Жуков.

Жукову не нравилась форма чиновников МИДа именно из-за погон. Дело в том, что Георгий Константинович считал, что на ношение погон имеют право исключительно военные чины, а уж никак не государственные служащие.

Однако автор издания «Легко ли быть послом? Записки о жизни и карьере дипломата» Юрий Дерябин, который в 1990-х годах служил Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Финляндии, более конкретен в своих воспоминаниях.

Дерябин пишет о том, что Жуков настоял на отмене формы, сославшись на то, что его подчиненным надоело отдавать честь штатским, носящим мундиры: форменную одежду советских дипломатов было нелегко отличить от военной.

Для того, чтобы впредь избежать подобной путаницы, дипломатические погоны и были упразднены. Сам Дерябин признавал, что форма дисциплинировала чиновников, но многим из них и предавала подчас незаслуженную напыщенность. Впрочем, парадные мундиры для послов и посланников решили оставить. Они существуют и поныне.

https://russian7.ru/post/pochemu-georgiy-zhukov-potreboval-o...

Штурм Берлина: напрасные жертвы или спасенные жизни?

Последние бои Берлинской операции — одного из самых жестких сражений Второй мировой — завершились 5-9 мая 1945 года. Часто говорят, что пролитая тогда кровь была напрасной, что Жуков зря гнал своих солдат на убой на Зееловские высоты. Да и сам Берлин штурмовать не стоило: немцы бы и так сдались. В этой причудливой смеси реальности и мифов правда иной раз дезинформирует читателя не хуже лжи. Попробуем разобраться, как было на самом деле.

Чтобы поместить рассуждения о потерях советской стороны в Берлинской операции в правильный контекст, надо четко обозначить важный факт: ее ход и исход, как и войны в целом, не были предопределены. Это только у современных историков все ясно: три советских фронта имели 1,9 миллиона человек на берлинском направлении, а немцы — вдвое меньше, 0,85 миллиона. Да и танков у советской стороны было 7,5 тысячи против тысячи немецких. При таком превосходстве Красная армия, кажется, была просто обязана выиграть.

Но реальная жизнь сложнее. К середине октября 1941 года 1,7 миллиона немецких войск стояли против нескольких сот тысяч советских под командованием Жукова. Танков у немцев было в разы больше, чем у советской стороны. Погода, правда, не для наступления, но, как мы покажем ниже, под Берлином в апреле 1945 года тоже вода сочилась из каждого комка грязи, что сильно мешало Красной армии.

Иными словами: в апреле 1945-го под Берлином ничто не было предопределено. При грамотном руководстве немецкой стороны советский рывок можно было притормозить — и очень сильно. Берлин совсем не обязательно должен был быть взят. Не то что через 16 дней боев, а вообще — как и вовсе не удалось немцам взять Москву, несмотря на их решительный перевес на 16 октября 1941 года. А это значит, что советское руководство со своими задачами справилось. Вопрос заключается только в том, насколько большой ценой.

Зачем Кремль так торопился взять Берлин

Принято обвинять советское военное руководство в том, что в Берлинскую битву оно пролило слишком много своей крови. Сперва задачу взятия Берлина поставили только перед войсками 1-го Белорусского фронта Жукова. 1-й Украинский фронт Конева должен был бить южнее немецкой столицы, а 2-й Белорусский — севернее. Основная критика за потери в Берлинской операции также адресуется именно Жукову.

Мол, именно он штурмовал Зееловские высоты в лоб, что привело к большим потерям. Да и сам штурм Берлина кажется не очень нужным: что могли сделать окруженные немцы, зачем потребовалось положить там людей, пытаясь захватить город?

В этих рассуждениях много неточностей. На самом деле, относительные потери Жукова вышли заметно меньше, чем у соседнего советского фронта. Но доля правды в послевоенных обвинениях есть — и ниже мы покажем, какая именно.

С перестроечного времени главная претензия к советскому руководству в битве за Берлин неизменна — потери. Типичный пример такой оценки:

«В Берлинской наступательной операции [c нашей стороны] участвовали <…> 2 062 100 человек. За 23 дня, с 16 апреля по 8 мая, потери <…> составили 361 367 солдат и офицеров — убитыми и ранеными. Среднесуточные наши потери в наступлении под Москвой — 10 910 человек, под Сталинградом — 6392, под Курском и Орлом — 11 313. Под Берлином — 15 712 человек».

Выходит, в 1945 году потери нашей армии почему-то были выше, чем в 1941-1942-х, когда техники у РККА было на порядок меньше. Почему? Историки определенного направления ответ знают: потому что советские войска не хотели отдавать Берлин союзникам.

Причем согласно таким историкам:

«Первенство не имело никакого практического значения. Еще в 1944 году СССР, США и Великобритания подписали Соглашение о зонах оккупации Германии и об управлении «Большим Берлином». Армии союзников имели возможность подойти к нему раньше нас. Но, получив прогноз вероятных потерь в 100 тысяч, главнокомандующий генерал Дуайт Эйзенхауэр (будущий президент США) решил: «Слишком высокая цена за престижную цель, особенно если учесть, что нам потом придется отойти и уступить место другим парням».

То есть нам. Они берегли солдат. А у нас…»

Если читателю показалось, что мы излагаем эту позицию с иронией, — то нет, мы просто ее процитировали. А сомнительной она выглядит без наших усилий — в силу внутренних проблем с логикой и игнорированием фактов.

Начнем с главного: любые соглашения с союзниками весной 1945 года были, мягко говоря, условностью. Москва знала, что именно тогда британские военные по указанию Черчилля планировали нападение на советские силы в Европе в 1945-м. Причем нападение, в котором бок о бок с западными союзниками против СССР должны были сражаться уцелевшие солдаты и офицеры вермахта

Да, на практике Британия на этот вариант не пошла, но, прямо скажем, не от миролюбия, а лишь потому, что английские военные оценили шансы внезапного нападения на советские силы так:

«Выводы:

З1. Согласно нашему заключению:

а) начиная войну с русскими, мы должны быть готовы к тотальной войне, длительной и дорогостоящей в одно и то же время;

б) численный перевес русских на суше делает крайне сомнительным возможность достижения ограниченного и быстрого (военного) успеха».

Понятно, что Сталин не хуже британцев знал, что те струсят и не решатся напасть в силу «крайне сомнительного» успеха всего этого дела. Но не менее очевидно другое: расценивать свои соглашения с западным миром совсем всерьез Кремль не мог. Он не мог не понимать, что как минимум часть западных лидеров ведут себя в рамках приличий ровно до тех пор, пока чувствуют силу советской стороны, и нападут сразу, как только перестанут эту силу чувствовать. Впрочем, Запад трудно в этом винить: СССР тогда зачастую действовал аналогичным образом, таковы были нравы эпохи.

Интересно, что тот же Эйзенхауэр, командующий союзными силами в Европе, 7 апреля 1945 года утверждал:

«Если после взятия Лейпцига окажется, что можно без больших потерь продвигаться на Берлин, я хочу это сделать. Я первый согласен с тем, что война ведется в интересах достижения политических целей, и, если объединенный штаб решит, что усилия союзников по захвату Берлина перевешивают на этом театре чисто военные соображения, я с радостью исправлю свои планы и свое мышление так, чтобы осуществить такую операцию

Имея дело с тем, кто нападет, чуть почувствовав слабину, нельзя отдавать ему Берлин. Во-первых, это может создать у него ложное чувство слабости советской стороны и спровоцировать нападение. Во-вторых, нацистская Германия была буквально набита новыми технологиями, которые оттуда все пытались вывезти. И речь не только о первых в мире серийных реактивных истребителях или ночных прицелах с гранатометами.

Именно на трофейной немецкой ракете Соединенные Штаты в 1946 году впервые вывели в космос средства фотографирования и получили первый космический снимок земной поверхности. Из Германии же они взяли и Вернера фон Брауна с его 120 коллегами, без которых астронавты не смогли бы высадиться на Луну в 1969 году. Такой приз, как Берлин — с центрами разработки и научно-технической документацией, — никто по своей воле не отдаст «партнеру», который спит и видит, как бы покончить с твоим существованием раз и навсегда.

Но, чтобы не отдать Берлин нашим верным союзникам, вовсе не надо было брать его штурмом, неся большие потери. Достаточно было окружить и затем дать гарнизону капитулировать. Правда, у такого решения был бы один жирный минус. Но обо всем по порядку.

Почему любой немецкий капрал мог предсказать советское наступление и что из этого вышло

Откровенно говоря, Берлинская битва с самого начала была одной из самых сложных для нашей армии, и прямо на этапе подготовки к ней допустили ряд неприятных ошибок. Процитируем мемуары Чуйкова, командующего 8-й Гвардейской армии, прошедшей с боями от Сталинграда до Берлина.

«Во время разведки боем [14 апреля 1945 года] мы захватили пленных. <…> Среди них был капрал из 303-й пехотной дивизии. На допросе он сказал:

— Германии через две недели капут!

— Почему? — спросили его.

Он подумал и ответил:

— Ваше наступление 14 апреля было не основное. Это только разведка. А дня через два-три вы начнете гросснаступление. До Берлина будете драться тоже около недели. Так что дней через 15-20 Гитлеру капут.

Немецкий капрал оценивал обстановку, пожалуй, лучше многих фашистских генералов. Он не ошибся, что 14-го была разведка; не ошибся он и в том, что дня через два-три начнется наше основное наступление, и точно предвидел результат его».

Проблема этого эпизода в том, что с немецкой стороны правильно умели оценивать обстановку не только капралы. И дата (16 апреля, через два дня после разведки боем), и направление советского наступления были слишком предсказуемыми.

Чтобы понять, до какой степени наступление ожидалось немцами, достаточно напомнить: 15 апреля в немецких частях на одерском направлении зачитали приказ Гитлера, прямо предупреждавший о советском ударе.

«Солдаты Восточного фронта! Последний раз со смертельной ненавистью большевизм начал наступление. Он пытается разрушить Германию и наш народ истребить. Вы, солдаты Востока, знаете, какая судьба ожидает ваших жен и детей, ибо все мужчины и дети убиваются, а женщины насилуются в казармах, а кто остается в живых, угоняется в далекую Сибирь. Мы предвидели это наступление и в течение января постарались создать сильное укрепление, мощная артиллерия встретит своим огнем врага…»

Обратите внимание на слова «в течение января». Правда, странно звучит для 15 апреля? Ведь основная работа по созданию линии укреплений на этом направлении закипела уже в феврале-марте?

Дело в том, что армии 1-го Белорусского фронта, наносившие главный удар прямо по Берлину, делали это с плацдармов на западном берегу Одера, чей захват начался 31 января 1945 года, — а немцы ожидали их захвата на этом направлении еще раньше. Одер — большая река, весной она разливается, и даже плохой генерал легко поймет, что самое, на первый взгляд, выгодное для советской стороны решение — бить с крупных плацдармов на западном берегу. Потому что форсировать разлившуюся по весне реку «с нуля» под огнем противника — задача сложная.

Таким образом, советское наступление на Берлин проходило с нулевой внезапностью: противник знал и его дату, и место. И подготовился к нему основательно. Над левой половиной плацдарма господствовали Зееловские высоты, и от них на Берлин вело не так много дорог, лучшей из которых была автострада Reichsstraße 1.

С высот было хорошо видно, как советские войска накапливаются на плацдарме. Немцы и ночью обшаривали прожекторами местность. А советская артиллерия избегала огня по прожекторам, чтобы не обнаружить свои позиции и большую плотность. По-весеннему высокий уровень грунтовых вод не всегда позволял эффективно укрывать войска и технику в траншеях: «Копнул один раз штыковой [лопатой] — и ямка сию же минуту заполняется мутноватой водой», — описывает это тот же Чуйков. Листья на деревьях еще не распустились, то есть достижение скрытности и внезапности было довольно сложным.

Вдобавок на плацдармы требовалось завезти огромное число людей: Кюстринский плацдарм был всего 44 километра в длину, но туда загнали сотни тысяч человек из состава четырех общевойсковых и двух танковых армий. На плацдарме глубиной не более десятка километров разместили 77 стрелковых дивизий — плотность поистине небывалая.

Советским войскам почти повезло: до 20 марта немцев здесь возглавлял Гиммлер, как военный абсолютно ни на что не годный. Увы, затем Гудериану удалось продавить на эту должность Готхарда Хейнрици — не гения военного дела, но человека не без способностей.

Тот абсолютно верно учел ситуацию, решив, что советские войска ударят именно со своих одерских плацдармов и двинутся на запад через Reichsstraße 1 и прилегающие дороги. Он сознательно заранее ослабил немецкую оборону у одерских плацдармов, отвел крупные силы к Зееловским высотам, где, по сути, создал не вторую линию обороны с резервами, а основную — с главными силами.

Первая линия обороны, у советских плацдармов за Одером, была слабее и по людям, и по технике. К тому же она свободно простреливалась, в то время как на Зееловских высотах многие позиции были за обратным скатом высоты и нормально не простреливались советской артиллерией.

В результате ранним утром (еще в темноте) 16 апреля советские войска нанесли мощный артудар по почти пустым окопам первой полосы обороны, где практически было одно только боевое охранение. Основные силы немцы заблаговременно отвели на тыловые позиции, часто в десятке и более километров от линии фронта, расположенныt скрытно, за гребнями высот. Ни выявить расположение таких огневых точек заранее, ни тем более подавить наша артиллерия не могла.

Жуков впоследствии сам признавал, что «артиллеристам приходилось <…> зачастую стрелять по площадям», поскольку конкретных целей на обратных склонах они не видели. Поэтому, когда пехота прошла первую, полупустую линию обороны и достигла основной, на Зееловских высотах, прорвать ее сходу она не могла.

Те были слишком крутыми, поэтому танконедоступными. Дороги, проходившие через высоты, были прикрыты минными полями и артиллерией. Правая половина Кюстринского плацдарма находилась в стороне от Зееловских высот, но там ожидала другая проблема: ирригационные каналы, вода в которых была по-весеннему высока. И здесь прорвать оборону с ходу не удавалось, тем более что сил на правой части плацдарма было чуть меньше, чем на левой, — оттуда дороги прямо на Берлин не вели.

Закипели тяжелые бои: начав прорыв зоны высот 16 апреля, 1-й Белорусский фронт во главе с Жуковым смог взять их только утром 18-го числа, введя в бой — раньше, чем планировалось — две танковые армии. Советские потери убитыми и ранеными там составили примерно 20 тысяч человек — свыше десятка тысяч человек в сутки. Это довольно большие потери для относительно небольшого пространства.

Впрочем, их трудно назвать неожиданными: когда вы наступаете на сильного противника там и тогда, где он вас ждет уже не первый месяц, трудно ждать низких потерь.

Что надо было делать на самом деле: взгляд Жукова

Жуков в своих мемуарах верно отмечает: план Берлинской операции, спущенный начальником Генштаба Антоновым и утвержденный Сталиным, был не самым лучшим. Более разумно было бы:

«Взятие Берлина следовало бы сразу поручить двум фронтам: 1-му Белорусскому и 1-му Украинскому. <…> При этом варианте главная группировка 1-го Белорусского фронта нанесла бы удар на более узком участке и в обход Берлина с <…> севера, 1-й Украинский фронт нанес бы удар своей главной группировкой по Берлину на кратчайшем направлении, охватывая его с юга, юго-запада и запада». Силы 2-го Белорусского фронта Рокоссовского Жуков считал разумным пустить с плацдармов 1-го Белорусского фронта — и тоже в обход Берлина с севера.

На деле Ставка выбрала вариант, когда Берлин брал 1-й Белорусский, а 1-й Украинский лишь мог быть туда повернуть при проблемах у Жукова. В результате 1-й Белорусский не мог сконцентрироваться только на обходе Берлина с севера: оставить у себя на левом фланге Зееловские высоты незахваченными означало бы для Жукова риск немецкого удара во фланг. При одновременном ударе и 1-го Украинского фронта на Берлин с юга, и 1-го Белорусского в обход Берлина с севера, Зееловские высоты были бы глубоко обойдены сразу и с севера, и с юга. Тогда и фланговый удар с них по 1-му Белорусскому фронту был бы нереален.

Почему вариант удара на Берлин не в лоб, а в обход с севера и с юга не был принят Ставкой заранее? Как мы видим, он явно был доступен уму военачальников той эпохи, иначе бы Жуков о нем не писал. Сам он отвечает на этот вопрос просто:

«По ряду причин — и в первую очередь субъективного порядка — при рассмотрении и утверждении плана в Ставке эти варианты не фигурировали. Верховное главнокомандование проводило в жизнь вариант удара широким фронтом. Для Ставки он был несколько проще, но с точки зрения оперативно-стратегического искусства недостаточно оригинален, а следовательно, менее эффективен».

Звучит просто, но понять сложно. Жуков здесь пытается сказать вот что: планировщики из Генштаба решали задачу по наиболее простому пути. В итоге штабисты спустили вниз план, при котором 1-й Белорусский фронт бил в лоб сильной немецкой позиции на Зееловских высотах, а не обходил ее с флангов. Рассуждая трезво, Георгий Константинович здесь прав: штабисты были неправы. Но в то же время не совсем.

Это только в теории Генштаб мог спланировать операцию так, как считал нужным Жуков. А в реальной жизни «одни из нас играют в шахматы хорошо, а другие — плохо, и никакие лекции этого не изменят». Антонов, стоявший во главе Генштаба, не был таким опытным и оригинальным игроком, как Жуков, а Сталин, честно сказать, вообще не был военным по призванию.

Генштаб мог бы выдать другой план, если бы Жуков был не командующим 1-м Белорусским фронтом — весной 1945 года, — а заместителем наркома обороны, которым он был до осени 1944 года. В ту пору именно он — начиная с осени 1942 года — ездил по фронтам как представитель Ставки и искал «оригинальные» решения взлома оборона противника типа «Урана» под Сталинградом или «Багратиона» в Белоруссии.

Но в ноябре 1944-го Сталин двинул его на должность командующего 1-м Белорусским фронтом. Фактически с этого момента высшее военное руководство страны превратилось в Сталина и Генштаб. Зачем обитатель Кремля это сделал — сказать сложно, человек он был скрытный. Но, скорее всего, посчитал, что сам справится с руководством хотя бы на заключительном этапе войны.

Выражаясь словами Жукова, «по субъективным причинам» план типа Жуковского просто не мог возникнуть наверху нашей военно-политической пирамиды того периода. А со своего шестка командующего фронтом, пусть и на главном направлении, сам Жуков повлиять на уже спущенный сверху план Берлинской операции не мог.

Что надо было делать на самом деле: взгляд Рокоссовского

Добавим еще один штрих к рассуждениям «как надо было бы планировать Берлинскую операцию». В идеальном варианте советского наступления на Берлин делать это должны были даже не два фронта, как пишет Жуков в своем видении «правильного» штурма немецкой столицы, а три: включая 2-й Белорусский под командованием Рокоссовского, располагавшийся к северу от 1-го Белорусского Жукова. В этом случае советским силам было бы еще проще обойти Берлин с севера: это можно было делать в полосе сразу двух фронтов и намного большими силами.

Увы, в реальности фронт Рокоссовского смог начать наступление на западе примерно на неделю позже 1-го Белорусского. От этого он никак не мог помочь ему с окружением Берлина: просто не успевал. В итоге наступать 2-й Белорусский формально закончил только 5 мая, а на самом деле последние потери в боях с немцами понес вечером 9-го числа.

Почему же 2-й Белорусский фронт так сильно запоздал? Все дело в том, что он с 14 марта по 4 апреля 1945 года с боями ликвидировал Данциг-Гдыньскую группировку противника на севере современной Польши, у Балтийского моря. За оставшиеся 12 дней перебросить свои главные силы на берлинское направление Рокоссовский, конечно, не мог.

Однако в самой ликвидации оборонительной группировки немцев под Данцигом никакой острой нужды не было. Например, курляндскую группировку противника советские войска спокойно оставили в своем тылу в Прибалтике и продолжали наступать на запад. Абсолютно то же самое можно было сделать под Данцигом и Гдыней — оставить против немцев умеренную оборонительную группировку, а основными силами 2-го Белорусского фронта ударить на Берлинском направлении.

Почему это не сделали? Зачем 2-й Белорусский фронт брал стратегически менее важный Данциг, отчего опоздал к стратегически более важному Берлину? Мы бы повторили формулировку Жукова, уже приведенную выше, хоть и сказанную по другому поводу:

«Для Ставки он [такой вариант] был несколько проще, но с точки зрения оперативно-стратегического искусства недостаточно оригинален, а следовательно, менее эффективен».

На самом деле Ставка распыляла усилия советских фронтов, оттягивая их от берлинского направления, еще задолго до марта-апреля 1945 года. Вот мнение того же Рокоссовского еще по ситуации января-февраля 1945 года:

«К Ставке я имею право предъявить законную претензию в том, что, ослабляя фронт перенацеливанием главных сил на другое направление [Восточная Пруссия], она не сочла своим долгом тут же усилить 2-й Белорусский фронт не менее чем двумя армиями и несколькими танковыми или мехкорпусами для продолжения операции на западном направлении. Тогда не случилось бы того, что произошло на участке 1-го Белорусского фронта, когда его правый фланг повис в воздухе из-за невозможности 2-му Белорусскому фронту его обеспечить. Пожалуй, и падение Берлина произошло бы значительно раньше».

Далее, по поводу март-апрельских событий 1945 года он пишет:

«На мой взгляд, когда Восточная Пруссия окончательно была изолирована с запада, можно было бы и повременить с ликвидацией окруженной там группировки немецко-фашистских войск, а, путем усиления ослабленного 2-го Белорусского фронта, ускорить развязку на берлинском направлении. Падение Берлина произошло бы значительно раньше».

Рокоссовский прав: если бы Ставка в январе-феврале не перенацелила его фронт на север, к Балтике, он прикрыл бы правый фланг 1-го Белорусского фронта Жукова. И тогда тот вполне взял бы Берлин феврале 1945 года — в ходе развития еще Висло-Одерской операции. После захвата столицы Рейха немцы в Восточной Пруссии и на данцигском направлении сдались бы сами собой, как сдалась после 9 мая их группировка в Прибалтике. Тогда СССР потерял бы намного меньше солдат.

Но и в марте 1945 года еще не поздно было быть умным. В самом деле, штурмовать Восточную Пруссию тогда было не обязательно, а, передав силы оттуда 2-му Белорусскому фронту, можно было бы ударить в обход Берлин с севера и закончить войну опять-таки раньше и с меньшими жертвами.

Увы, в Ставке полководца уровня Жукова или Рокоссовского не нашлось, а сами они убедить ее в своей точке зрения не смогли.

Сомнительный мясник

Еще раз повторимся: два десятка тысяч убитыми и ранеными за двое неполных суток штурма Зееловских высот — это много, даже очень. При здравом планировании могло быть куда меньше. Из этого может показаться, что не только Ставка сработала плохо, но и сам Георгий Константинович. Да и современные историки часто пишут что-то наподобие такого:

«Командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Жуков гнал (другого слова не подберешь) войска вперед, отдавал распоряжения комкорам через головы их начальников-командармов: требование «любой ценой» стало постоянным. Только за два дня в трех приказах: «К исходу дня 19 апреля 1945 года любой ценой <…> выйти в район Фройденберга», «Любой ценой 19 апреля выйти в район Вердер, Беторсхаген», «Не позднее 4 часов утра 21 апреля 1945 года любой ценой прорваться на окраину Берлина и немедля донести для доклада товарищу Сталину и объявления в прессе».

Получается, гнал солдат на убой, чтобы получше выглядеть перед прессой и Сталиным? Однако внимательный взгляд на Берлинскую операцию показывает совсем иное.

По официальным данным, 1-й Белорусский фронт за 16 апреля — 8 мая из 908,5 тысячи человек личного состава потерял убитыми 37 610 человек, или 4,14%. А вот 1-й Украинский фронт за те же дни — 27 580 человек из 550,9 тысячи, или 5,0%. Налицо заметная разница: получается, доля потерь в личном составе фронта Жукова была меньше.

Полоса обороны противника и его силы, противостоявшие 1- Белорусскому фронту, были больше, чем у 1-го Украинского. Иными словами, задачи выполнялись сравнимые, а вот доля убитых в личном составе почему-то ниже была у Жукова. Как так вышло — особенно с учетом того, что Зееловские высоты брались очень тяжело?

Дело в том, что вопрос Зееловских высот в нашей литературе о Берлинской операции несколько преувеличен. Да, 1-й Белорусский фронт понес там 1/9 всех потерь в операции, шедшей 23 суток. Да, это много. Но основные потери понесли все же в другом месте — непосредственно в Берлине. Жуков руководил своими операциями достаточно неплохо. Доля погибших среди солдат его 1-Белорусского фронта ниже, чем у соседей не только во время Берлинской операции, но и во время Висло-Одерской. Более того, даже в период Московской битвы доля погибших среди солдат его Западного фронта была ниже, чем у соседнего Калининского.

Вообще, об этом можно догадаться, даже не заглядывая в справочники по потерям. Дело в том, что во Второй мировой армии несли тем меньшие потери, чем быстрее продвигались вперед. При быстром прорыве обороны противника у того нарушается взаимодействие: когда фронт прорван, пехота врага оказывается вне окопов — и либо отходит, либо спешит затыкать дыры во фронте, все время двигаясь в плотных походных колоннах. А это отличная цель для своей авиации или танков, идущих по дорогам навстречу походным колоннам резервов противника

И вот у Жукова всегда так получалось, что его фронт стабильно двигался вперед быстрее, чем соседние. Так было в той же Висло-Одерской операции и — для его северного фланга — в Берлинской.

Именно поэтому он, бывало, подгонял войска словосочетанием «любой ценой» — чтобы прорвать тактическую зону обороны противника, смять его организованную оборону, вырваться в тылы врага и начать громить его по частям. Поэтому всерьез рассуждать, как он «гнал на убой» своих людей, довольно сложно. Слишком очевидно, что доля убитых среди его подчиненных в крупных операциях войны была ниже, чем у командиров соседних фронтов.

Ненужный штурм Берлина?

Но это вовсе не означает, что и Жуков, и другие командиры на местах не делали ошибок в ходе Берлинской операции. Главной из них был, собственно, штурм Берлина. Обойти город, окружить его, отрезать от возможных атак союзников — в этом был явный стратегический смысл, о котором мы уже сказали выше.

Но в чем был смысл штурма? Первым во всеуслышание об этом прямо заявил генерал Горбатов, командующий одной из армий 1-го Белорусского фронта Жукова. После войны, обсуждая с сотрудниками «Нового мира» свои мемуары, он неоднократно возвращался к простой мысли:

«С военной точки зрения Берлин не надо было штурмовать. <…> Город достаточно было взять в кольцо, и он сам бы сдался через неделю-другую. Германия капитулировала бы неизбежно. А на штурме, в самый канун Победы, в уличных боях мы положили не меньше 100 тысяч солдат. И какие люди были — золотые, сколько все прошли, и уж каждый думал: завтра жену, детей увижу».

Мы вынуждены признать, что Горбатов прав. Конечно, здесь нужно сделать некоторые оговорки. Во-первых, мы сильно сомневаемся насчет пары недель. В ту войну Будапешт, окруженный советскими войсками, оборонялся семь недель — и ведь его не просто изолировали и ждали сдачи, а активно штурмовали. Во-вторых, да, потери советской стороны при предложенном им образе действий в самом деле были бы ниже, чем при нашем варианте истории — со штурмом Берлина. А вот о немецком гражданском населении этого не скажешь

Дело в том, что Берлин на деле не имел таких уж крупных запасов продовольствия. При численности его населения и гарнизона блокада в кольце советских армий быстро привела бы там к голоду. Это сейчас немцы — расслабленные европейские бюргеры, от которых никто не ожидает серьезной способности преодолевать по-настоящему сложные обстоятельства. А в 1945 году то был совсем другой народ, с принципиально иной психологической жесткостью.

Так же, как советские части во время войны, немецкие почти не знали «психологических потерь», выкосивших сотни тысяч солдат американской и английской армий. То есть в немецкой армии (да и обществе в целом) было крайне мало людей, бившихся в истерике при звуках стрельбы или не желавших идти к линии фронта вплоть до пены изо рта — как это фиксируют воспоминания американских участников войны. «Уловка-22» не могла быть написана ветераном люфтваффе — только американских ВВС. Психологическая прочность немцев той поры равна советской и значительно выше, чем у населения любой развитой страны сегодня.

Это означало, что капитуляция для них могла быть реальна только на грани физической гибели — как в Сталинграде. Там немцев разгромили лишь тогда, когда голод уже довел их средний вес до несовместимого с жизнью. От этого девять из десяти плененных там солдат вермахта просто умерли от истощения в первые же недели.

Советская сторона не смогла их спасти (хотя пыталась), потому что те вначале довели себя упорным сопротивлением — при остром физическом истощении от голода — до грани человеческой прочности. Они еще ходили, когда сдавались в плен, но уже взяли от природы человека больше, чем может пережить большинство из представителей нашего вида.

В условиях обороны Берлина вермахт и СС могли проявить неменьшую стойкость. А это значило бы, что вместе с ними эту стойкость волей-неволей проявило бы и немецкое гражданское население. Далеко не факт, что Гитлер, находившийся в Берлине, не довел бы местных гражданских до состояния солдат 6-й армии в феврале 1943 года. И что в осажденном городе не погибли бы от голода много женщин и детей. Это вполне укладывалось в логику Гитлера. По его мнению:

«Если война будет проиграна, [немецкая] нация также погибнет. Это ее неизбежный удел. Нет необходимости заниматься основой, которая потребуется народу, чтобы продолжать самое примитивное существование. Напротив, будет гораздо лучше уничтожить все эти вещи нашими же руками, потому что немецкая нация лишь докажет, что она слабее, а будущее будет принадлежать более сильной восточной нации (России). Кроме того, после битвы [среди немцев] уцелеют только неполноценные люди, ибо все полноценные будут перебиты».

Да, штурм Берлина, определенно, был не нужен с точки зрения узкопонятых, эгоистических интересов сохранения жизней красноармейцев. Но вот был ли он так же бесполезен с морально-этической точки зрения? Что, если, отказавшись от штурма и дав обычным берлинцам погибнуть, мы бы поставили себя на одну доску с берлинскими людоедами — с их теорией «более сильных» и «полноценных», которые должны с презрением относиться к жизням более слабых и неполноценных?

Sourse:

https://naked-science.ru/article/history/shturm-berlina

Георгий Константинович Жуков

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков, известный всему миру советский полководец, получивший прозвище «Маршал Победы», «единственный», о котором знают хоть какие-то современные российские школьники. В 1915 году в возрасте 18 лет был призван на войну, в августе 1918 присоединился к Красной армии и посвятил всю свою жизнь защите трудового народа. Гражданская война, Халхин-Гол, Бессарабский поход, а затем и Великая Отечественная война — события, отпечатавшие имя Жукова в вечности. Если бы нас спросили, каким словом охарактеризовать такого человека, мы бы ответили: Личность. Именно с заглавной «Л».

Хотя к началу XXI века роль личности в истории стали сильно переоценивать. Нам часто приходится слышать и читать фразы в духе «Сталин выиграл войну», «Горбачев развалил страну» или искрометное «Если бы Королев дожил до наших дней, то мы бы уже колонизировали Марс». Развитие бюрократии в позднем СССР, формирование классового общества, насаждение неолиберальной идеологии привели к утрате сознательности рабочего класса и взрастили в головах идеализм. Сегодня большинство трудящегося населения не готовы брать на себя ответственность за будущее всей страны. Они рассчитывают, что добрый и мудрый лидер произнесет правильные слова, поведет верной дорогой.

В 1913 году Ленин писал:

«Политику в серьезном смысле слова могут делать только массы, а масса беспартийная и не идущая за крепкой партией есть масса распыленная, бессознательная, не способная к выдержке и превращающаяся в игрушку ловких политиканов, которые являются всегда „вовремя“ из господствующих классов для использования „подходящих“ случаев» (В. И. Ленин, «Запутавшиеся беспартийцы»).

Мы согласны с такой постановкой вопроса, ведь именно массы воспроизводят Личностей и идут за ними лишь постольку, поскольку Личности выражают волю масс.

Помимо Ленина о главенстве масс в историческом процессе в своих мемуарах высказывается и сам Жуков.

«Победа ковалась на фронте и в тылу под руководством Коммунистической партии усилиями всех советских людей» (Г. К. Жуков, «Воспоминания и размышления»).

Он наглядно дает понять, что не он, и даже не И. В. Сталин единолично привел страну к Победе. Успехи масс в боях и достижения руководства на поприще дипломатии и стратегического планирования были связаны в единый тугой узел. Слово «вопреки» здесь категорически неуместно. Рабочие и крестьяне на момент 1941 года прожили при советской власти более 20 лет, совместными усилиями строили социализм и понимали, за что они сражаются, а потому самоотверженно взращивали победу, проливая кровь на полях сражений и вынося непомерные тяготы труда в тылу. Им было, с чем сравнивать.

В памяти людей еще был опыт войны за интересы буржуазии. Для народа Первая Мировая война выставлялась, как «справедливая», направленная на защиту братьев славян от Австро-Венгрии. В действительности же высшие круги Российской Империи жаждали контроля путей через Босфор и Дарданеллы. Власть преследовала исключительно империалистические цели. Контраст между сытой и праздной жизнью городов и кошмаром жизни фронта только подливал масло в огонь негодования масс.

Дальше больше. Через год после начала войны фронт начал испытывать снарядный голод, приведший к смертям десятков и сотен тысяч. Попыткой преодолеть его стали Военно-промышленные комитеты, организованные группами фабрикантов и провозгласившие своей целью мобилизовать производство на военные нужды. Несмотря на энтузиазм фабрикантов на словах, в их деятельности не проявилось готовности скорейшего изготовления снарядов. В результате к осени 1915 года заводчикам было перечислено около 13 млн рублей, но правительство не получило от комитетов ни одного снаряда. На протяжении всей войны планы обеспечения фронта срывались, на что царское правительство не оставляло попыток принудить промышленников к сотрудничеству. Но промышленников это не устраивало. Им нравилось получать баснословные прибыли и безнаказанно плевать на свои обязательства. По мере урезания финансирования комитетов их критика царского правительства становилась все агрессивнее. После Февральской революции все руководители Центрального военно-промышленного комитета вошли во Временное правительство первого состава.

Массы прекрасно понимали, что их жизни и судьбы для царского правительства не имеют значения, потому их значительная часть возлагала надежды, что новое Временное правительство прекратит войну. Но после Февраля, вопреки ожиданиям, 1 мая 1917 года министр иностранных дел Павел Милюков направил правительствам стран Антанты ноту, гласящую о намерении продолжать участие буржуазной России в войне. История показала, что, как тогда, так и сегодня война для капитала — наиболее выгодный бизнес, и ее продолжение ради военных заказов для капитала желательнее ее прекращения во имя спасения жизней.

Итак, в октябре 1917 года сознательные массы трудящихся своими руками захватили власть по всей России. Советы рабочих и солдатских депутатов, стоявшие у истоков первого государства диктатуры пролетариата, стали высшим проявлением сознательности масс, непревзойденным по сей день. Именно диктатура пролетариата провозгласила Декрет о мире, именно она обеспечила будущее миллионам трудящихся, именно она породила того самого Жукова. Еще в Первую мировую войну он был награжден двумя Георгиевскими крестами, и, вероятно, мог сделать блестящую карьеру и в армии буржуазной России, но стоять намертво за богатства тысяч не то же самое, что сражаться за жизни миллиардов. Величие поставленных целей делало людей XX века Личностями.

«Гражданская война с исключительной силой продемонстрировала единение фронта и тыла, сугубо военные преимущества страны, превратившейся в единый военный лагерь. Это единство своей объективной основой имело советский общественный и государственный строй, союз рабочего класса и крестьянства, а субъективной — общность целей армии и народа. В результате рождалась сила, многократно умножавшая мощь оружия. Источник этой силы В. И. Ленин видел в том, что в первый раз в мире создана армия, знающая, за что она воюет, и первый раз в мире рабочие и крестьяне, переносящие невероятные трудности, ясно сознают, что они защищают Советскую социалистическую республику, власть рабочих и крестьян». (Г. К. Жуков, «Воспоминания и размышления»)

Именно эту власть защищал Георгий Жуков вместе со всем советским народом в Великой Отечественной и именно это привело к Победе.

Поздравляем со 123 днем рождения Георгия Константиновича, сына и защитника советского народа. Ура!