Urbex Abkhazia

24 поста

24 поста

33 поста

11 постов

64 поста

34 поста

Путешествуя по Центральной России, Поволжью и Уралу, неоднократно натыкался на небольшие города и посёлки, чьи градообразующие заводы оказались закрыты. Иногда это умирающие населенные пункты на руинах былого величия, а иногда вполне уютные и современные провинциальные местечки, не лишенные определенного очарования…

В этот раз мы отправимся в поселок Красноусольский, где уже почти 20 лет как назад закрылось единственное крупное предприятие — стекольный завод с 250-летней историей. Погуляем по руинам заброшенного производства, полетаем над окрестностями, а заодно посмотрим, как сейчас дела в самом городе. Приключения начинаются!

Поселение возникло на башкирских землях в 1752 году при заводе, который основали промышленники Твердышев И. Б. и Мясников И.С.

В те годы добычи и выплавки меди в Башкирии придавалось большое значение и было построено несколько заводов, перерабатывающих руду их местных месторождений. Затем, рудники истощились и в 1893 году завод после небольшой модернизации стал выплавлять не медь, а стекло.

Затем революция и национализация. На некоторое время производство встало, но лишь для того, чтобы в 1924 начать работать с новой силой. В советские годы предприятие неоднократно модернизировали и потому, на территории кроме старых, исторических цехов можно увидеть вполне современные железобетонные корпуса. Послесоветский этап в истории посёлка лучше всего описывает цитата из Википедии:

…ранее здесь функционировали стекольный завод, леспромхоз, лесхозы и другие малые предприятия, которые в 90-е годы XX века прекратили своё существование.

Территория завода представляет из себя несколько производственных цехов, построенных в различное время. По двум трубам безошибочно угадываются цеха с плавильными печами, а малая кирпичная труба принадлежит заводской котельной. Обратите внимание на фигурную водонапорную башню. В советские годы производство старались сделать не только функциональным, но и по возможности красивым.

Заброшенный завод как заброшенный завод скажет кто-то, а меня просто поразила красота старых производственных цехов. Недаром в развитых страна стараются по максимуму сохранить цеха эпохи промышленной революции. Есть в них определенная эстетика, достойная сохранения.

В кабинетах исчезли батареи, но остались кучи документации.

Руины столовой. Если бы не металлические столбы-опоры я бы принял здание за советское, но такая конструкция характерна для построек дореволюционного периода. Удивительно, но даже в таком состоянии заметно, насколько уютной когда-то был местный обеденный зал.

Заводская подстанция тоже занимает красивое историческое здание. Что не постройка — маленький архитектурный шедевр. В наших краях мало красивых исторических зданий и поэтому утрата каждого здания старше ста лет ощущается как культурная утрата.

Часть исторических цехов соединяются с цехами советского периода переходами. Выглядит многообещающе, но я уже знаю, куда они меня приведут…

…в полностью разрушенные цеха, где даже печи разобрали на шамотный кирпич.

Обратите внимание, как связаны цеха друг с другом. А на следующем слайде я сфотографировал две заводские трубы ровно сверху. Если вы достаточно внимательны, то заметите, что с одной трубой что-то не так!

Изюминкой места является административно бытовой корпус, который как будто бы построили внутри производственного цеха. Такое решение я видел только на Красноусольском стекольном заводе и не могу сказать, с чем связано решение встроить одно здание в другое.

Внутри кирпичного АБК размещались кабинеты, склады, раздевалки, а также небольшой актовый зал руины, которого вы можете видеть на фотографии ниже.

Завершаем прогулку по руинам взглядом с высоты на заброшенный ДК при заводе. Сейчас от него остались только голые стены.

Между тем Красноусольский не только живёт, но и растёт. С распада Советского Союза население посёлка незначительно, но выросло, что с учётом резко сократившихся рабочих мест само по себе отличный результат. Обычно, моногорода с закрытыми производствами стремительно вымирают, как например, города Миньяр и Юрюзань.

Здесь же целых три школы (а ещё гимназия), несколько детских садов, ДК, больница с современным оснащением и пусть небольшой, но собственный физкультурно-оздоровительный комплекс. В чём секрет? Дело в том, что по соседству с посёлком расположился один из крупнейших санаториев Башкирии — одноименный бальнеологический курорт. Между прочим, один из старейших санаториев СССР, основанный ещё в 1924 году.

Красноусольский теперь живёт за счёт туристов и вполне мог бы развить данное направление превратив старинные заброшенные цеха в местную достопримечательность как часто делают в Европе.

Планов о восстановлении нет и предприятие ждёт судьба Зилаирского и Верхоторского медеплавильных заводов, от которых остались только голые стены.

Но есть и хорошие примеры. Например, руины Воскресенского завода превратили во вполне себе любопытную туристическую локацию!

Наш блог: https://t.me/nord_skif

Летом неожиданно далёкого по ощущениям 2020 года я набрёл на заброшенный пионерлагерь «Спутник» недалеко от Самары. Место поразило монументальной скульптурной композицией советских космонавтов, но какой-то толковой информации о мозаичных колоссах найти не вышло. Впрочем, даже о самом лагере в сети информации было не так уж и много. И вот, спустя пять лет я наконец-то могу назвать автора — это Дронов Александр Иванович.

А значит, появился повод проведать «Забытых космонавтов-великанов» и посмотреть актуальное состояние, которое, ожидаемо, год от года становится всё хуже.

Объект со сложной геометрией собирался на месте, на каркасе из металлической арматуры, что серьёзно осложняет его возможную реставрацию. В отличие от панно, которое в теории может быть демонтировано, отреставрировано в мастерской и смонтировано заново.

Ход работ и результат.

Чуть подробнее о нём здесь.

Если говорить про общее состояние лагеря — лучше ему не становится, и если пять лет назад это была чистая, аккуратная, но пустая заброшка, то теперь она больше напоминает полигон для страйкбола. В корпусах лагеря был начат, но так и не завершён ремонт, поэтому оригинальные интерьеры и вещи были утрачены, а новых завезти не успели. Посему особого интереса здания на его территории не представляют.

Внимания заслуживают лишь пара игровых замков в начале и дальнем углу лагеря.

Особенного фактурно выглядит замок из природного камня.

В заключение хочется отметить, что общение с сыном художника и посещение соседнего объекта позволило прояснить происхождение груды резного дерева, что когда-то украшало лагерь.

Когда-то их было довольно много, но время, потрепало их сильнее изваяний из бетона и смальты.

На этом на сегодня всё. За мной ещё множество историй с поездки по Архангельской области, до материала из которого, я надеюсь, у меня наконец-то дойдут руки.

Короткие зарисовки и ролики из путешествий по заброшенным местам, поиск советских артефактов и т.д. в ТГ https://t.me/nord_skif лонгриды там же и на Пикабу (старое частично каталогизировано по папкам).

P.S. Отредактировано, прислали ещё немного фотографий. Есть мнение, что слева не космонавт, а собирательный образ работников космической отрасли на земле. К сожалению, точной информации мне найти не удалось, но на картах скульптура отмечена как "Человек и космос".

Пионерский лагерь «Дубки» — это один из самых старых заброшенных пионерлагерей под Уфой. Относился он к Уфимскому агрегатному производственному объединению (161 завод в советское время, ныне АО УАПО). Объект забросили в конце 90-х годов, как говорят, из-за недостатка финансирования.К слову, сам завод вполне себе живет и даже развивается.

Мы несколько раз посетили «Дубки» в разные годы и хотим показать, как изменилось место за трехлетний период. Предлагаю прогуляться вместе со мной по лагерю, утопающему в жёлтой, словно светящейся изнутри листве...

Посмотрим, что осталось, и сравним с тем, как было несколько лет назад...

Раньше на входе стояли закрытые ворота и сторожка. Сейчас ни от ворот, ни от домика ничего не осталось — ворота спилили на металл, а сторожку разобрали на доски.

Лагерь давно заброшен. Всё так заросло, что главная аллея, уходящая на территорию, смыкается над головой и норовит окатить накопившейся на ветках водой путника, что непременно заденет одну из веток.

В конце аллеи начинается основная территория лагеря. Тут расположено несколько построек: административное двухэтажное здание и столовая.

На столовой можно остановиться внимательнее, за прошедшие годы здание сильно разрушилось. Отсутствующие оконные рамы, настежь открытые двери были давно, но сейчас стало ещё хуже.

Внутри всё совсем плохо. Часть перекрытий потолка полностью упала, другие угрожающе свисают, готовые упасть в любой момент.

Мы находимся в пищеблоке. От кухонного оборудования ничего не осталось, и единственное напоминание о былом предназначении помещений — это потерявшие цвет надписи на дверях.

Обеденный зал представляет собой длинную площадку, от которой на данный момент остался только разрушенный фундамент.

Вид на столовую другого ракурса.

Дальше начинаются деревянные жилые домики. Сохранились они по-разному. Некоторые выглядят ещё относительно неплохо, и на них даже сохранились выцветшие плакаты, другая часть полностью разрушилась.

Стены одного из домиков внутри были разукрашены детскими рисунками.

В советские годы «Дубки» украшали несколько гипсовых скульптур. Ныне замшелые силуэты прячутся среди густой листвы. Заметить брошенные статуи даже поздней осенью весьма непросто.

Был на территории лагеря и красный уголок. Яркая красная советская символика давно заржавела, а бюст Ленина кто-то поставил на землю.

Но так было несколько лет назад… В этом году от металлического стенда ничего не осталось, а бюст вождя мировой революции пропал, несмотря на наши безуспешные и длительные поиски в хрустящей под ногами траве. Видимо, кто-то забрал его на память или в качестве декорации на дачу.

Если присматриваться внимательно к зданиям, то замечаешь довольно любопытные детали. Например, «Полный вперёд пионерия!» гласит еле читаемая надпись на стене административного здания или надпись «на груди у октябрят звёзды яркие горят» в одном из жилых домиков.

Идём дальше по центральной тропинке, восхищаемся яркими красками осени и незаметно подходим к концу лагеря. Тут находился бассейн и душевые.

На этом мы заканчиваем осмотр бывшего пионерлагеря «Дубки». Спасибо за внимание! Как вы можете видеть, всего несколько лет могут отделять заброшенное место от состояния «памятника эпохи» до руин, которые совсем скоро окончательно поглотит лес.

Буду рад видеть в нашем небольшом сообществе - https://t.me/nord_skif

Как-то незаметно «трип на выходные» перерос в 5 000-километровое приключение. Что-то для 10-дневного отпуска, пусть и не рекорд, но очень близко. Кто-то назовет подобные поездки «дорогой ради дороги», и будет, по большому счету, прав. Если сам процесс поглощения километров не оставляет вам ничего, окромя стремительно пустеющего бака и кошелька, то решительно не советую подобный темп поездок.

Может, та самая «Магия Севера», но на Пикабу только за последнее время я видел несколько историй в духе «плюнул и поехал на север».

Впрочем, тому есть и объективные причины. Трассы оказались неожиданно хороши, маршруты не избитые, а большие города по пути (Ижевск, Киров, НиНо) оказались удивительно неудобными: с тотальными ограничениями GPS, мобильного интернета или всего и сразу, поэтому задерживаться в них не хотелось.

Конечно, Удмуртия и Кировская область не обделили столь любимыми мной заброшками, но о них я расскажу как-нибудь отдельно. А сейчас начну с Котласа. Здесь, в свободном доступе, нашлось «кладбище кораблей», ожидающих участи пойти на иголки. Полагаю, пилить их будут по зиме, а пока можно ходить-бродить, кому интересно, всё равно ценного давно ничего не осталось.

После Котласа — ночёвка на Северной Двине. Возможно, если вам довелось топтаться в безделье на спутниковых слепках Отчизны и вы замечали огромные песчаные дюны по течению северных (да и не только) рек. Выглядит необычно.

Мне захотелось встать лагерем именно в таком месте. Приехали мы уже за полночь, но как же мне повезло…

Во-первых, ясное небо. Во-вторых, новолуние. В-третьих, тёплая ночь. Идеальные условия для астрофотографии и беспечных прогулок по бескрайним, как казалось в ночи, дюнам северной реки.

Двери шаттла захлопнулись, а в иллюминаторах погас свет: напарник завалился спать, заглушив машину. Стоило погаснуть фарам, и без засветки звёзды заиграли в полной мере, оставив меня наедине с «живым» космосом, где на ночном небе то и дело проносились спутники или сгорали в атмосфере болиды.

Мне не хватит мастерства вложить в буквы те эмоции, но скажу, что это был самый потрясающий момент поездки. Обычная ночёвка в необычном месте, когда случайно повезло с погодой и лунным циклом.

Далее завтрак на горелках, небольшая борьба с песком на выезде и дорога до Архангельска, что в силу легкой простуды заняла почти весь день.

Ну ещё вот такую заброшенную церковь на ножках посмотрели по пути.

И ещё пара примеров местной архитектуры по пути. Храмовый комплекс в Зачачье из деревянной церкви Николая Чудотворца 1914 года постройки и каменного храм великомученика Дмитрия Солунского от 1895 года.

В Архангельске сил хватило лишь погулять вечером по центру города и по набережной. Город я невольно сравнивал с Мурманском, и сравнение было явно не в пользу последнего.

Архангельск ощущался уютнее, чище и больше подходил на роль туристического направления, чем угрюмо-портовый, монументально тяжёлый и всем своим видом промышленно-рабочий Мурманск.

Впечатления субъективны и поверхностны; впрочем, пост и не претендует на очерк профессионального урбаниста.

Пара слов о музее «Малые Корелы». Для начала: они совсем не малые. Понятно, что придираться к топонимике — ребячество, но музейный комплекс поражает как своими размерами, так и количеством зданий-экспонатов. Людей мало, оттого атмосфера близка к посещению подобных объектов в их естественной среде. В этом и минус: чем меньше туристов, тем худее зарплатный фонд музея, и значительная часть домиков открывается посменно, банально из-за недостатка сотрудников. А без присмотра старинные деревянные постройки не оставляют.

Причины, думаю, объяснять не надо.

15-20. Музей Малые Карелы

После Карел мы сразу двинулись в Северодвинск морально сжав булки и подготовившись к тому, что в бывшем ЗАТО не будет ни интернета, ни GPS. Но как вы можете догадаться, ни с тем, ни с другим проблем не было.

Что касается самого города, то потрогав водичку и сняв пусть и весьма фотогеничный, но никак не тянущий на “точку притяжения” старый причал мы прогулялись по набережной.

Её колоритные обитатели словно пытались уравновесить казенные и скудные антуражи сверодвинского променада. И толковый “стрит-фотограф” пренепременно пополнил бы портфолио шедеврами, а я просто дивился тому, сколько необычных персоналий притянул магнит белого моря.

Далее дорога до Онеги, как оказалось, самый убитый участок всего маршрута и так как прибыли мы поздно и расписания до Кия и Ворзуги не узнали, было принято решение ночевать подле города и весь следующий день посвятить осмотру Онежского тракта.

Онежский тракт оказался гораздо более легким маршрутом, чем мне его описывали.

Да и заброшенные с виду селения, оказались в худшем случае частично обитаемыми. Люди здесь живут и живут на постоянно основе. Дорога интересная, очень много старых домов и величественных церквей, только ехать надо со съестными запасами, полным топливным баком и крайне желательно лодкой.

Немного печалит тот факт, что большинство крупных церквей закрыто на амбарные замки без каких-либо контактов хранителей храмов или администрации и попасть в них “нахрапом” не получится. Нужно заранее согласовывать, выискивая контакты через визит-центры или местные группы в социальных сетях.

Впрочем, малые храмы открыты для прихожан и туристов. Например, Церковь Кирика и Иулитты в селе Канзапельда.

Или Часовня Иконы Божией Матери Смоленская в полузаброшенном селе Верховье. В само село тоже рекомендую заехать, часть домов обитаемая, но многие постройки - покинуты жителями. Атмосферное место.

Небольшие путевые зарисовки

Долгожданное место, где грунтовое дорога заканчивается и начинается нормальная дорога к Плесецку и далее на Каргополь.

Ночевать мы планировали где-то на берегу Кенозерья и очень спешили, но увидев как красиво поднимается туман над полями я настоял на том, чтобы заехать в Церковь Сретения Господня и Михаила Архангела в Красной Ляге сегодня вечером, а не завтра.

Как оказалось - не прогадал. Лучшие кадры поездки.

Посещение самого Кенозерья началось с легкой клоунады, когда потратив пару часов времени в поисках места под лагерь мы потыкавшись как слепые котяты в шлагбаумы нацпарка остановились чуть ли не на свалке, не доехав каких-то три километра до свободной и организованной туристической стоянки.

Бывает. Ни на одних картах они не обозначались, со спутника не просматривались, но были прекрасно видны с дороги.

Сам по себе Каргопольский сектор Кенозерья запомнился Церковью Александра Свирского в Хижгоре забавным парком архитектурных миниатюр Кенозерские бирюльки" и возможностью поплавать на сапбордах по зеркальной озерной глади.

“Бирюльки” предлагаю рассматривать лишь как туристический аттракцион, не ожидайте от него многого. Всё же это “новодел”, да ещё и уменьшенный. Место любопытного, но только ради него сюда ехать точно не стоит.

Дополнительно разрешения на подобные плавсредства не требуется. От себя я бы рекомендовал лишь не пренебрегать спасательными жилетами. Вода в озерах весьма студеная, не Байкал, конечно, но к длительному плаванию не располагает.

После Кенозерья мы двинули до Каргополя, где моё внимание привлекла необычное урочище в форме кольца. Село, что строилось вокруг ныне высохшего озера.

Где-то на этом моменте у меня на телефоне решительно кончилось место, а он вот уже как три года моя «основная камера». Непрофессионально? Согласен: подготовка поездки хромала с самого начала, и даже базовой экипировкой приходилось разживаться на ходу. Что уж говорить о том, что резервного хранилища под рукой не оказалось?

Раньше в таких случаях «выручал» наш любимый Телеграм. Но есть одно «но». Большое такое «но».

Вы знали, что если отправить файлом iPhone RAW через Телеграм, он сожмёт его, как Каа сжимает Табаки, до «шакального» качества, оставив от 20 исходных МБ куцые четыре «метра»? Вот я не знал, да ещё и заметил не сразу, запоров таким образом кучу исходников с пары поездок.

Родной iCloud, впрочем, тоже не оправдал ожиданий по архивированию фотографий в «режиме поездки», даже в те годы, когда он оплачивался в России без танцев с бубном.

Хорошо, что ЯндексДиск не режет качество фотографий с телефона ради оптимизации серверов и «улучшения опыта пользователя». На него-то я и сгрузил добрую половину фотокарточек. Наконец-то пригодился терабайт места по подписке Яндекс 360 со скидкой на прошлую «чёрную пятницу» (оффтоп, но, пожалуй, цифровые продукты — единственное, на что бывают реально выгодные распродажные предложения). Благо, в Каргополе с мобильным интернетом проблем не было, и удалось освободить место под финальные локации.

Вологодский музей одновременно напоминает «Малые Корелы» на минималках и предлагает более интерактивный формат «путешествия в прошлое». Персонал работает в аутентичной одежде, бродят козы да лошадки, в кафе пекут блины, тут и там проводятся мастер-классы для детей и взрослых.

Для семейного отдыха — идеально, но после архангельского музея и натурных северных построек уже не впечатляет, да и переложенных изб немало: дух времени плохо сочетается с запахом свежеоструганных брёвен. Если захотите повторить наш маршрут, лучше начать с архитектурного музея Костромы или Вологды, чтобы масштабы и аутентичность следующих мест не перекрывали вам впечатления.

Далее были Кострома, Нижний Новгород, поломка и починка задней ступицы и дорога домой. Лимит вложений в этом посте я исчерпал, поэтому продолжение и подробности про локации расскажу отдельно.

Вместо резюме: поездка оставила ощущение недосказанности и стойкое желание купить лодку с мотором, вернуться в Архангельскую область и, уже основательно подготовившись, забуриться куда-нибудь подальше и поглубже.

Не поместившиеся в пост фотографии собрал на ЯндексДиске: https://disk.yandex.ru/d/RY2iTGg8DeOOnQ

Реклама. ООО "ЯНДЕКС", ИНН: 7736207543

Санаторий Министерства Морского Флота. Один из первых и один из самых красивых санаториев Советского Союза. Увидев много лет назад снимки удивительного по своей красоте места, подписанные как заброшенный санаторий «Маяк» в Абхазии, я сразу же захотел здесь побывать, и вот, спустя годы, желание наконец-то сбылось.

Санаторий стоит на горе, возвышающейся над Цихервским ущельем, и его прекрасно видно с моря, но с берега корпуса санатория скрыты от глаз посторонних. Место уединенное, но с превосходным видом на море, не удивительно, что спустя некоторое время здесь построили две госдачи, работающие, в отличие от санатория, и по сегодняшний день.

Красивое название «Маяк» санаторий получил, когда перешёл в ведение Минздрава ГССР, а до той поры он назывался «Санаторий министерства морского флота СССР» или, как говорили местные, «Морфлот».

Холодная, дождливая и мрачная во всех отношениях погода как нельзя лучше подчёркивала упадок заброшенных корпусов, но вынуждала перемещаться от здания к зданию.

Лечебный корпус

Начнём осмотр с лечебного корпуса санатория. Не типовое кирпичное здание в стиле «Сталинского ампира» с колоннами и лепниной построили в 1956 году. К сожалению, история не сохранила до наших дней имени архитектора, а спросить не у кого — территория абсолютно безлюдна.

Охранник здесь появляется по настроению или только в хорошую погоду. Вернувшись спустя несколько дней, чтобы сделать заглавную фотографию с воздуха для обложки статьи, я увидел припаркованную на территории машину, но, возможно, это были такие же туристы, любители архитектуры.

Оставшиеся «артефакты» из советского прошлого: остатки оборудования, рентгеновские снимки и разбросанные по комнатам массивные сейфы всё ещё напоминают о медицинском предназначении здания.

Правда, с такой непостоянной охраной неудивительно, что всё ценное давно растащили. Батареи ещё на месте, но это не поможет, когда собственную котельную полностью порезали на металлолом.

Жилой корпус №1 (Главный корпус)

Самый старый, самый главный и самый красивый из корпусов санатория «Маяк». Корпус построили из литого бетона в 1938 году, и санаторий успел поработать ещё до Великой Отечественной войны, что и делает его одним из самых старых санаториев на территории Советского Союза.

Здание, словно выросшее из скалы, каскадом спускается ниже к фонтану, а далее располагается массивная лестница, что соединяет площадь перед главным корпусом с остальной территорией санатория.

Несмотря на название, основной номерной фонд располагался в других корпусах. Здесь же основной интерес представляют остатки столовой, в которой, несмотря на заброшенное состояние, осталось немного утвари.

Обеденный зал довольно скромных размеров, а вот кухня внушительная.

Можно предположить, что отдыхающие ели в разное время, согласно расписанию. Сложно представить, чтобы здесь могли уместиться 200 человек, а именно такой, примерно, была вместимость санатория.

Далее по заросшей и пустынной территории спускаемся к зданию клуба.

Клуб санатория Маяк

Достоверно известно, что здание клуба на 200 человек построили в 1953 году. Сейчас только одинокий рояль напоминает о былых мероприятиях, что здесь проводились.

Каждое из этих зданий при должном подходе ещё можно восстановить, но правильная реставрация потребует больших средств, чем построить подобный санаторий с чистого листа.

Библиотека

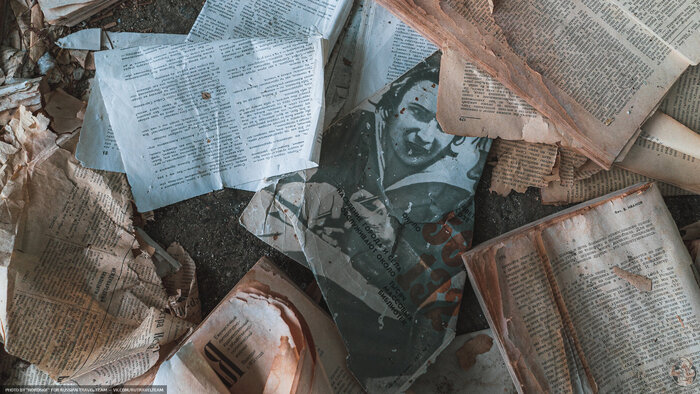

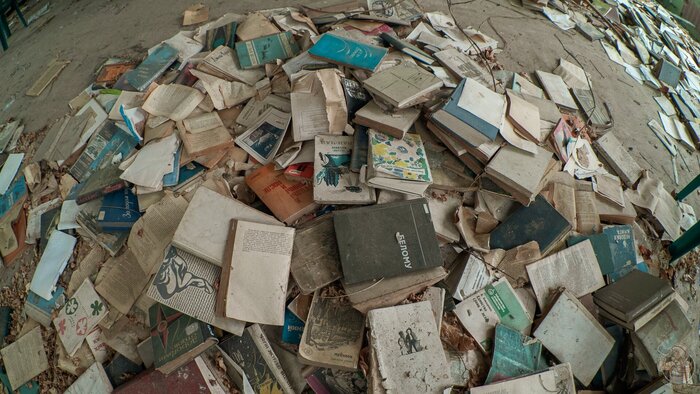

По соседству с актовым залом располагалась библиотека. Неизвестно, кто потратил часы, разбрасывая книги и ломая книжные полки, но иначе как варварством и вандализмом это назвать нельзя.

Действительно редких и ценных книг здесь нет, но разве это достаточный повод для того, чтобы всё разнести?

Жилой корпус №2

Построенный значительно позднее, он уже был лишен так называемых архитектурных излишеств и был сугубо функциональной постройкой. В отличие от других корпусов, каждый из которых похож на заброшенный дворец, этот похож скорее на заброшенное общежитие.

Маленькие, в основном одноместные номера и удобства, расположенные на этаже. Сейчас такие условия вряд ли кто-то назовёт роскошными, но в позднесоветские годы санаторий «Маяк» не был номенклатурным, и здесь отдыхали и лечились самые простые советские граждане.

Место, что могло бы стать ещё одной достопримечательностью региона, стремительно превращается в заброшенные руины, но для печали и уже не осталось места… Ведь таков неизбежный ход истории, где циклы цивилизация-варварство обречены сменяться раз за разом.

Поддержать, пообщаться, посмотреть свежие посты - https://t.me/nord_skif

Грязное и мятое, как скомканный в кармане пятирублёвый пакет из пятерочки небо вот-вот разразится дождём. Или снегом. Эта зима выдалась на редкость противной. Пальмы черноморских субтропиков, возможно первый раз за много лет оказались укутаны плотным снежным покрывалом. Южная природа быстро сбросила непривычные наряды, а вот грязь, слякоть и промозглая температура около нуля никуда не девалась...

И в этих условиях, нам ещё предстояло где-то ставить палатку и ночевать. В ту поездку денег было впритык и всё же, при желании мы могли бы позволить себе "снять" целую базу отдыха.

Первая береговая, море, актовый зал с библиотекой, большой выбор номеров...

Всё как мы любим, но есть нюанс. База отдыха заброшена и совершенно бесхозна. Хотя, судя по складу сена на первом этаже, кто-то ещё недавно использовал её в качестве сарая.

Внутри — ни души и шикарно сохранившийся антураж позднего СССР.

Особенно порадовал пищеблок с большим количеством оригинальной кухонной утвари. Сейчас, мало где встретишь такую сохранность.

Номера, конечно, на любителя. Но хотя бы сухо и безветренно, а при желании можно со всего этажа, наскрести мебели на одну приличную комнату. Да-да, у меня очень своеобразное понимание комфорта...

Во всяком внутри сухо и безветренно, в отличие от негостеприимного снаружи.

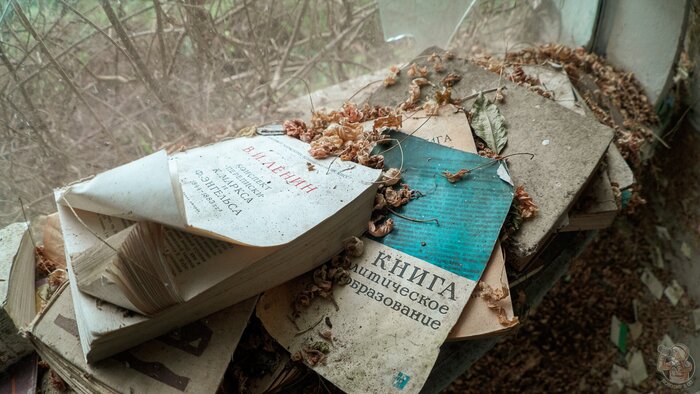

И при желании, можно даже найти себе занятие. Например, почитать книги в местной библиотеке...

...правда в таком состоянии, как здесь их даже причинным местом не почитать. Даже на растопку не сгодятся. Отсырели, заплесневели и слиплись, словно забытые на десятилетие пельмени. Книжки, жалко, но здесь и уже не спасти.

Больше всего, впечатлил огромный актовый зал. По его размерам можно оценить, былое количество отдыхающих. Когда-то, здесь крутили кино и выступали артисты, но тем промозглым днём, здесь "показывали" только пару отчаявшихся найти приличное место для ночёвки путешественников.

Вообще, идея поставить палатку прямо на сцене мне импонировала и я сначала хотел написать, что так мы и сделали. Но, не хочу создавать у читателя ложного чувства безопасности, так как базу отдыха мы нашли на абхазских берегах...

..и ночевать здесь в подобных локациях, слишком безумно даже по моим меркам. Поэтому, бегло осмотрев заброшенную базу отдыха и поцокав языками на тему того, как можно такое богатство бросить — мы двинули искать дальше.

На этом всё, спасибо за внимание! База отдыха Осетия, 2021 год.

Индустриальный туризм и нетривиальное краеведение - https://t.me/nord_skif

Иссык-Куль. Великолепие природы и климата высокогорного озера бесспорны и неудивительно, что в советские годы на его северном берегу построили огромное количество санаториев, пансионатов и баз отдыха.

Часто под нашими публикациям из Киргизии читатели советовали обратить внимание на побережье Иссык-Куля. По словам комментаторов, северный берег озера представляет собой череду заброшенных и действующих баз отдыха преимущественно советской постройки. По описанию, «край заброшенных санаториев» какой-то!

Я решил приехать на Иссык-Куль и проверить: заслуживает ли он звания «край заброшенных санаториев» или не всё так однозначно? После нескольких прогулок вдоль побережья, стало понятно, почему мне так настойчиво советовали посетить данный регион.

Удивительно, но ни в английском, ни в русскоязычном сегменте интернета не нашлось толковых репортажей из заброшенных баз отдыха на северном берегу озера. Пришлось посветить пару вечеров изучению спутниковых снимков и онлайн-карт, чтобы самому наметить потенциально интересные места, с большим скоплением старых турбаз.

Стоит отметить, почему очень многие гости Иссык-Куля отмечают большое количество заброшенных объектов. Всё дело в том, что общая линия пляжа позволяет туристам свободно гулять по территориям разных баз отдыха и видеть их изнутри, а не со стороны фасада.

Ограждения есть, но они весьма условные и предназначены они скорее всего для скотины.

Территории баз отдыха используют как фермы, для выпаса скота здесь довольно часто. Как результат, даже пляжи выглядят не лучшим образом, это дополнительно наводит людей на мысль о том, что усыпанная коровьими лепёшками база отдыха всё ещё работает.

Если идти вдоль берега и не отдаляться от воды, то отдыхающим то и дело будут попадаться обветшавшие спортплощадки, закрытые туалеты, руины столовых и летних кинотеатров.

При этом жилые корпуса могут оставаться рабочими, просто в нынешних условиях, поддерживать сопутствующую инфраструктуру у собственников не получается.

Одна из причины такой ситуации в том, что на озере Иссык-Куль короткий туристический сезон. Большинство баз отдыха пребывают в состоянии глубокой консервации в течение девяти месяцев в году.

Если обобщить, то больше половины времени в году базы отдыха безлюдны и пустынны.

Ну и какие это базы отдыха, тоже стоит сказать. На берегу озера большое количество старых, одноэтажных турбаз с удобствами на улицах. Видно, что в инфраструктуру не вкладывают, «выжимают, то что есть».

Многие базы отдыха выглядят не лучшим образом: выцветшая краска, прохудившаяся крыша и заросшая территория говорят как минимум о том, что данное место для отдыха «переживает не лучшие времена».

И всё же, многие, как казалось, заброшенные базы отдыха закрыты на замок и скорее всего, летом их сдают отдыхающим. Обстановка внутри судя по тому, что удалось увидеть сквозь стекло весьма скромная.

Среди всех заброшенных (с виду) баз отдыха, я заметил несколько капитальных, которые на первый взгляд казались действующими и всё же я решил углубиться на их территорию и проверить.

При ближайшем рассмотрении, я понял, что не все из них работают, некоторые находятся на глубокой консервации или закрыты на ремонт.

Выглядит действующим, но если присмотреться окно второго этажа выбито, а сама дверь не закрывается, а просто припёрта булыжником.

Но за окнами полный порядок, а на территории слышны звуки дрели и перфоратора. Тут скорее ремонт, двигаемся дальше.

Если приезжать вне сезона, то большинство баз отдыха действительно будут пустынными, а по их территории будут гулять коровы, кони и овцы.

Со стороны пляжа, можно будет заметить руины старой инфраструктуры, а отдалившись от берега, увидеть обветшавший, ещё советский номерной фонд.

При этом некоторые двери могут оказаться открытыми, что ещё сильнее укрепит вас в мысли о том, что база отдыха не работает

Вот только… Три-четыре месяца в году они принимают туристов.

Большая часть объектов, которые мне показались закрытыми, на поверку не были заброшены. Да, около пары десятков полноценно заброшенных баз отдыха нам удалось найти, но сколько это от общего количества? ( о наиболее интересных из них, я расскажу в отдельных фоторепортажах)

Едва ли 10%… Да, заброшек на берегу очень много и в ближайшие годы их число, скорее всего, будет только расти. Ресурс старых деревянных домов не велик, а крупных инвестиций в регион пока нет.

Возможно, тот факт, что вокруг озера строят скоростную магистраль улучшит инвестиционную привлекательность региона, но пока, количество новых туристических объектов можно сосчитать по пальцам.

P.S. А так направление клёвое, климат близкий к идеальному. Но нужно понимать с какой целью ехать. Если за природой, горнолыжкой и этнографией - то да, если за сервисом на манер Египта и Турции, то нет. Из плюшек крутые горячие источники, как дикие так и благоустроенные. Это не "альтернатива", а самостоятельное направление со своими плюсами и минусами.

Но точно лучше Абхазии. Впрочем. Почти всё лучше Абхазии)

Нетривиальные путешествия и заброшки из первых рук https://t.me/nord_skif

Шорты штука удобная, но не в тех случаях, когда приходится идти через заросшее поле. Впрочем, причины идти сквозь бурьян были весомые — стайку брошенных самолётов было прекрасно видно на спутниковых снимках, главное, чтобы они были актуальными. Как-то раз приехав на к старому аэродрому, вместо самолётов, мы нашли лишь пару ржавых болтов.

Граница разделяющая поле и взлётку была весьма условна.

Точнее, её нет вовсе. Грунтовую ВПП укутал густой зелёный ковёр и о том, что здесь когда-то был городской аэропорт оставалось только догадываться...

Силуэты старых Ан-2 показались над зелёным морем, стоило только подойти завернуть за лесополосу. Посадка куцая, но и её хватило, чтобы скрыть невысокий профиль самолётов от любопытных взглядов с дороги. Когда-то самолётов здесь было намного больше. Да и сами борта, были поинтереснее. Но если приезжаешь на объект спустя столько лет после закрытия, радуйся, что вообще хоть что-то осталось.

Салоны и кабины «Аннушек» в удручающем состоянии. Три самолёта были открыты, на одном висел замок, дверь другого просто заела. А от шестого Ан-2 осталось только туловище и смотреть там было решительно нечего.

Заглянув в один из Ан-2 я немного расстроился: пол снят, стёкла разбиты, авионику вытащили.

От самолёта только скелет, который никогда и никуда не полетит. Впрочем, что говорить о приборах, когда из шести самолётов, только у одного остался винт...

Вот этот везунчик. Двигатель тоже на месте. Внешне, «Аннушка» выглядит неважно, но у этого борта есть хотя бы шанс «поправиться».

Фотографии ниже — наглядная демонстрация того, что рано или поздно ждёт остальные «кукурузники».

Любопытна история, как вообще появилась целая стоянка заброшенных самолётов. Дело в том, что аэропорт находится около реки и одной, особо полноводной весной его территорию затопило вместе с авиатехникой.

Вода прибывала так быстро, что самолёты не успели спасти...

Вот ведь дела: стальные птицы просто утонули и остались неликвидным осадком, на месте бывшей воздушной гавани. Ироничная и немного печальная история.

Путешествия по заброшенным местам и не только - https://t.me/nord_skif

Увядающая красота. В нашей очередной публикации о судьбе советского монументального искусства я хочу показать то, насколько печально выглядит архитектурное наследие СССР в Абхазии.

Тема обширная, но мы не будем распыляться и сосредоточимся на советской мозаике.

Мозаичные панно — лебединая песнь советского монументального искусства. В Абхазии, далеко не все они сосредоточены вдоль основных туристических маршрутов и ловко прячутся в руинах заброшенных советский предприятий и организаций. О них сегодня и пойдёт речь.

Несколько мозаик и фонтан на территории заброшенного рыбзавода

Заброшенный завод по производству рыбных консервов не работает с момента распада Советского Союза. Пока станки и заготовочные линии ржавеют под внутри зданий, снаружи постепенно осыпаются огромные мозаичные панно украшающие производственные корпуса.

Координаты: 42.99067, 40.98704

Мозаичное панно украшающее советское автобусного депо

Малоизвестное мозаичное панно украшает полузаброшенное здание автобусного депо в окрестностях Гагры. На панно верхней части панно — узнаваемый профиль города, а прочие участки композиции посвящены популярным туристическим направлениям: Сухум, Рица, Гагры и Сочи.

Координаты: 43.22951, 40.32496

Советское мозаичное панно на производственном корпусе

Это мозаичное панно было найдено совершенно случайно. Мы уезжали из Сухуми и проезжая городскую промзону, краем глаза заметили мозаичное панно, украшающее один из производственных корпусов.

Тематика панно — единение человека и природы. Можно предположить, что завод занимался переработкой сельхоз продукции.

Координаты: 43.00437, 41.00062

Советское мозаичное панно на фасаде почтамта города Гал

Огромная мозаика на фасаде городской почты отражает общий вклад инженеров, рабочих и крестьян в освоение космоса. Именно совместный труд работников сотен профессий позволил отправить ракеты в космос и сделать Советский Союз космической державой.

Координаты: 42.62662, 41.73534

Советская мозаика на стене заброшенного роддома

Огромное мозаичное на стенах заброшенного роддома — иллюстрация будущего, которое так и не наступило. Перед развалом СССР в городе Гал, в расчёте на дальнейший рост населения начали строительство большого роддома. Правда, после распада Советского Союза население города так и не вернулось даже к показателям конца восьмидесятых годов. Роддом оказался не нужен, да и не понадобится в ближайшие пару десятков лет.

Координаты: 42.63921, 41.72817

Мозаичное панно на входе в Гагаринский Молочный Совхоз

Вы удивитесь, но на фотографии действующий колхоз. Не будем вдаваться в рассуждения почему действующее здание выглядит как заброшенное и лучше полюбуемся на бурёнку на фоне мозаичного солнца.

Координаты: 43.21656, 40.32375

Мозаичные панно украшающие кафе в Новом Афоне

В советской мозаике не редко обыгрываются местные мотивы, но панно посвященные исключительно национальным особенностям и фольклору встречаются не часто. Одно из таких панно украшает здание старого советского кафе в городе Новый Афон.

Ещё одно мозаичное панно находится в основном зале.

Мозаичное панно, горельефы и барельефы на заводе в городе Сухум

Одно из предприятий в городе Сухуми, даже по абхазским меркам богато на интересные образцы советского монументального искусства: панно из мозаики, горельефы и барельефы превратили серый цех с в настоящую достопримечательность. Только вот её мало кто замечает, даже туристы, не всегда обращают внимание на такие вещи.

Координаты: 42.99819, 41.00573

На этом яркие советские мозаики заканчиваются, если интересно, отдельно расскажу про менее знаковые объекты советского монументального искусства в Абхазии: старые советские вывески, остановки, стелы и др.

Если вы знаете другие мозаики из Абхазии — пишите в комментарии к посту.

Наша цель, собрать максимально полный каталог и вы можете нам помочь, поделившись местонахождением мозаик.

P.S. Пока писал пост, нашёл несколько новостей о том, что в Абхазии восстанавливают некоторые из мозаичных панно. Давно пора. Проверить возможности нет, но надеюсь, что хоть часть из построенного во времена Советского Союза получится сохранить.

Монументальное искусство СССР— https://t.me/sovcod (отдельные находки и каталогизация)