Внучка Ярослава Мудрого - самая несчастная русская княжна в истории

Евпраксия родилась в 1071 году, ее отцом был сын Ярослава Мудрого, киевский князь Всеволод Ярославович, а матерью плененная половецкая княжна.

Родной брат княжны Владимир Мономах часто говорил, что будет счастлив тот смертный кто возьмет в жены такую красавицу.

В 1082 году жена ее дяди, Ода Штаденская сосватала девушку за своего дальнего родственника, союзника русских князей, маркграфа Северной марки Генриха I Длинного.

В 1083 году 12-летнюю Евпраксию отправили в далекую Саксонию. Для обучения «европейским манерам» девушку поместили в Кеведлинбургское аббатство, основанное Святой Матильдой, вдовой первого германского короля Генриха Птицелова. В монастыре Евпраксия сдружилась с настоятельницей Адельгейдой, сестрой императора Священной Римской империи – Генриха IV.

Три года пролетели как один день, в 1086 году пятнадцатилетняя княжна, взяв католическое имя Адельгейда, вышла замуж за двадцатилетнего маркграфа Генриха. Через год муж скоропостижно скончался, а на красивую Евпраксию обратил свой взор вдовствующий император Генрих IV.

14 августа 1089 года в Кельне состоялось бракосочетание императора с Евпраксией Всеволодовной.

Бедная девушка не знала, что ее муж член страшной секты НИКОЛАИТОВ.

Это о них Христос говорил:

«Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу».

О том, что император служит «черные мессы» и делит жен с «братьями» знали только особо приближенные к Генриху лица. Николаиты верили, что все низкие и противоестественные страсти делают человека «чище».

Генрих отдал на растерзание «братьям» родную сестру и жену. Император держал Евпраксию за руки, пока его «голубых кровей» подельники насиловали беспомощную жертву.

Евпраксия долго терпела мучения, но когда они стали угрожать ее жизни, рассказала о звериной сущности мужа священнику на исповеди. Молодая женщина надеялась на чудо, но чуда не произошло. «Святой отец» передал тайну исповеди императору. Узнав о «своеволии» жены Генрих впал в ярость. Несчастную заточили в Вероне, где на исходе 1090 года она родила наследника «проклятого престола». Через два года мальчик умер. Потеряв единственную радость в жизни, Евпраксия решила бежать.

Ее невольным союзником стал старший сын императора от первого брака – Конрад.

Он был полной противоположностью отца и когда тот предложил ему попробовать ласки молоденькой жены, еле-еле сдержал ярость чтобы не обрушить рыцарский меч на голову проклятого Богом родителя. Конрад бежал в армию к Матильде Тосканской и рассказал ей, что император Генрих IV делает со своей женой. По правде сказать, Великой графине Матильде было наплевать на страдания чуждой русской княжны, но вот упустить использовать ее в борьбе против политического противника она не могла. Евпраксию выкрали из замка и доставили в тосканский дворец. Измученной женщине устроили аудиенцию с римским папой Урбаном II. Выслушав страшную историю жизни пленницы, понтифик предложил беглой императрице выступить с обвинениями против мужа на церковном соборе. Евпраксия без раздумий согласились поведать миру о пережитом позоре и унижении.

1 марта 1095 года в Пьяченце начался церковный суд. Четыре тысячи священнослужителей и тридцать тысяч мирских обывателей с ужасом слушали рассказ жены самого дьявола.

«На этом синоде королева Пракседа (аналог имени Еврпаксия), уже давно разлучившаяся с Генрихом, выступила перед господином папой и священным синодом с жалобами против своего мужа, от которого подверглась неслыханным грязным блудодеяниям. Ее жалобу господин папа и священный синод приняли весьма милостиво, ибо доподлинно узнали, что эти блудодеяния она не столько совершила, сколько претерпела поневоле. Поэтому она была милосердно освобождена от епитимьи, налагаемой за подобные непотребства, тем более что она нашла в себе смелость по собственной воле и публично исповедать свои грехи».

Судьи единогласно постановили предать императора Генрих IV анафеме, а Евпраксия получила отпущение всех грехов.

Евпраксия Всеволодовна вернулась в Киев и жила в доме матери Анны Половецкой.

В 26 лет она и слышать не хотела о новом замужестве.

Когда она узнала, что 7 августа 1106 года скончался император Генрих IV, женщина подстриглась в монахини.

Пять лет прах нечестивого императора перевозили из одного германского города в другой и везде его тело отказывались предавать земле. Только 7 августа 1111 года с Генриха сняли анафему и поместили гроб с тленом в родовой склеп.

Монахиня Евпраксия умерла в 1109 году и была погребена в пещерах Киево-Печерской лавры.

Немного о научно-популярной литературе по истории Древней Руси

Автор: Даинг Окаянный

Немного предыстории для ввода в контекст: в марте этого года со словами «ну раз мир рушится, самое время начать читать полезную литературу!!!» я внезапно принял ничем не обоснованное решение подробно изучить историю России с древнейших времен до текущего времени, чем и занялся. За неполный календарный год я освоил 10 книг по теме (в общих чертах изучен период примерно с 862-го по 1274-й год), не считая вычитки небольшого количества первоисточников (Поучение Владимира Мономаха, Русская Правда, творчество Боголюбского, пара небольших скандинавских саг и т.д.). О прочитанных книгах и поговорим.

1. «Рюрик», «Олег Вещий», «Княгиня Ольга», «Владимир Святой», «Ярослав Мудрый», «Владимир Мономах», «Юрий Долгорукий» и «Андрей Боголюбский» — все за авторством Карпова, ЖЗЛ.

Сразу беру все работы Карпова скопом, поскольку это работы очень высокого качества, за исключением, пожалуй, всего одной. На основании всех возможных источников (русские летописи разных лет, скандинавские саги, византийские, европейские и арабские источники, церковная литература, немного археологии и антропологии, множество работ других историков из России и из-за рубежа) излагается объективный и подробный анализ внешне- и внутриполитической жизни Древней Руси в обозреваемый период владычества определенного князя. Автор старается быть максимально объективным, почти не позволяет себе вольностей и критически относится вообще ко всем имеющимся источникам, подробно объясняя на чем основывается тот или иной уровень доверия к какому-либо определенному источнику. В частности, довольно забавно выглядит, как во всех книгах Карпов приводит данные из «Истории» Татищева, но при этом каждый раз как попугай повторяет, что Татищев, скорее всего, приврал, поскольку в других источниках этой информации нет. Примерно то же самое он постоянно говорит и про скандинавские саги. Примечания вместе со списком используемой литературы занимают до 20% каждой книги (в среднем, одна книга это 500-600 страниц), и на их чтение вы потратите немало времени, но это только доказывает, насколько кропотливая работа была проведена автором.

Во многом книги одинаковые по своей структуре — идет последовательное изложение истории жизни и деятельности князя по различным источникам, с попутным анализом и общими сведениями о политической/социальной/культурной (в основном церковной) жизни Руси и ее соседей в данный период. Исключений по большей части только два: книга о Рюрике, где основная часть текста — это разбор теорий его происхождения, и книга про Владимира Мономаха (наиболее неудачная работа, на мой взгляд), где автор отошел от своего стиля изложения и просто привел данные из летописей, снабжая их разбором и комментариями, из-за чего работа выглядит намного более куцей и малоинформативной, чем могла бы быть учитывая масштаб личности Владимира Мономаха.

Резюмируя: Карпов — отличный историк и писатель и, читая его книги, вы, несомненно, сможете получить много ценной информации по истории Древней Руси. Читаются работы Карпова довольно легко, текст не такой заумный, как работы Дъяконова по истории Древнего Мира. Единственное, что может немного раздражать — особое внимание автора к церковной истории Руси, из-за чего вы часто будете встречать в тексте информацию о церковной политике, строительстве храмов или влиянии христианства на князей и народ, но это написано без фанатизма, а, скорее, из желания дать более широкий угол обзора читателю. Настоятельно рекомендую книги Карпова к прочтению, так как, на мой взгляд, его работы полностью соответствуют статусу образцовой научно-популярной исторической литературы.

2. «Святослав», Ковалев, ЖЗЛ.

Единственная прочтенная мною книга из серии ЖЗЛ, написанная другим автором. На фоне несколько более «сухого», объективного и нейтрального Карпова, Ковалев гораздо более гибок в трактовках и волен в изложении, например, в начале есть несколько абзацев авторской художественной прозы на предлагаемую тему, что вызывает легкое недоумение из-за ожидания научно-исторического чтива. Качество разбора источников, доверие к ним и трактовки Ковалева также не совсем безупречны, и если вы начнете читать «Святослава» после «Рюрика», «Олега Вещего» и «Княгини Ольги» Карпова, то «Святослава» вы будете читать, ругая Ковалева за необъективность, поскольку уже будете избалованы более серьезным подходом, и увидите, где Ковалев излагает по существу, а где в его выводах можно сомневаться. Но, несмотря на все вышесказанное, работа Ковалева все равно недурна, и является неплохим учебным материалом для изучения истории Руси времен Святослава, и я многое для себя почерпнул из книги. Все-таки рекомендую, но читайте с осторожностью, есть моменты, где объективность не прослеживается, но, слава Кхорну, не везде.

3. «История преступлений Святополка Окаянного», Филист.

Прочел, поддавшись желанию перед чтением «Ярослава Мудрого» узнать подробнее о его оппоненте в гражданской войне 1015-1019гг. Пожалел. Книга не из серии ЖЗЛ, довольно короткая, кажется, БелИздат 1990 года. Автор, основываясь прежде всего на СКАНДИНАВСКИХ САГАХ (после Карпова вы будете им слабо доверять по объективным причинам), пытается доказать теорию, что Бориса и Глеба замочил именно Ярослав Мудрый, а Святополка оболгала церковная агиография, действующая в интересах Ярослава. Обоснование слабое, и даже я после ~5 книг серии ЖЗЛ смог сам себе фактически обосновать то, что автор пишет дичь, отдавая предпочтение избранным источникам, игнорируя все остальные, и явно притягивает факты за уши, будучи слишком уверенным в правдивости собственных выводов. Не рекомендую, полная дичь, автор лох. Читайте, только если хотите поржать с неполживости текста времен Перестройки.

4. «Домонгольская Русь в летописных сводах V-XIII вв», Гудзь-Марков.

Книга еще не дочитана, но я использую ее в качестве энциклопедии для восстановления пробелов между книгами серии ЖЗЛ (ЖЗЛ есть далеко даже не по каждому великому князю, поэтому необходимы дополнительные источники информации) и ради дополнения их какими-либо деталями, упущенными в книгах ЖЗЛ, поэтому я думаю что уже имею возможность эту книгу оценить. По сути, это сухо изложенная на современном русском языке история Руси по древнерусским летописям. В целом выглядит довольно достоверно, просто и четко написано, на мой взгляд абсолютно подходит для восполнения пробелов, если вы упустили какое-нибудь десятилетие в истории Руси, читая другие книги.

Вот так. Если кто-то заинтересовался моим способом изучения истории Руси, то вот вам примерный план — берете в ЖЗЛ всех Рюриковичей и Романовых, и читаете по порядку. Промежутки заполняете энциклопедическими обзорниками, вроде книги Гудзь-Маркова, для восполнения временных промежутков между книгами, и для их дополнения некоторыми деталями из летописей. В довесок можете брать ЖЗЛ, связанные с историей России (например Нестора или Батыя), и любую другую историческую литературу, особенно на культурную, социальную и экономическую тематику, поскольку при чтении ЖЗЛ вы будете испытывать недовесок знаний прежде всего по этим направлениям. Разумеется, хорошо бы зацепить пару первоисточников (см. первый абзац), но большую часть из них вам и так в книги ЖЗЛ запихнут в приложении к основному тексту, даже самим искать не придется (кроме Русской Правды на современном русском языке).

Засим откланиваюсь до следующего года.

Оригинальный материал

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Древняя Русь в 1078 - 1169 г.г. Распад Древнерусского государства. (Конспект 9)

Долобский съезд — съезд русских князей, состоявшийся в начале 1103 года у Долобского озера вблизи Киева. В нём приняли участие князь киевский Святополк Изяславич и переяславский князь Владимир Мономах. Является одним из значительных этапов в попытках древнерусских князей прекратить раздоры и объединить усилия перед половецкой угрозой.

В этой статье мы проследим, как Древнерусское государство переходило от централизации к раздробленности. Это крайне важный и интересный период в истории России.

***

В древнерусском обществе, как и в других политических образованиях раннего Средневековья, государство ассоциировалось прежде всего с личностью князя. Князь — правитель, выступал в качестве организатора и распределителя производившихся обществом материальных благ. Князь делил государство между своими сыновьями, один из которых в результате борьбы за власть становился единым правителем русских земель. Княжеская дружина поддерживала централизацию, поскольку для экономической независимости необходимо было контролировать трансконтинентальные торговые пути: Балтика — Ближний и Средний Восток, Балтика — Чёрное море.

Князь Ярослав Мудрый (1019 - 1054 г.г.) разделил земли между своими сыновьями: Изяслав — получил Киев, Святослав — Чернигов, Всеволод — Переяславль. Первоначально князья правили совместно и даже добились некоторых внешнеполитических успехов: сумели подчинить Полоцкую землю, отколовшуюся при Ярославе. Однако постепенно росло недовольство младших представителей княжеского рода, которые зачастую опирались на местное население, что приводило к мятежам (1078 год). Междоусобицы делали Русь уязвимой, поскольку отдельные представители княжеского рода отказывались выступать против кочевников, а порой даже прибегали к их помощи в борьбе за власть. Так создавались условия полномасштабного вторжения половцев.

Любеческий съезд.

В 1097 году состоялся Любеческий съезд членов княжеского рода, который был призван разрешить назревшие противоречия. Было принято решение «каждо да держить отчину свою», что являлось важнейшим шагом на пути к разделу Древнерусского государства. Земли, находившиеся во владении отдельных князей, становились их наследственной собственностью, которую они теперь могли свободно передавать своим наследникам.

Однако определенное политическое единство все же сохранялось: была оговорена обязанность князей защищать русскую землю от кочевников. Вслед за этим последовал ряд успешных походов против половцев (1103, 1107, 1111 г.г.).

Владимир Мономах (1113 - 1125 г.г.). Удачная попытка отсрочить распад Древнерусского государства.

За время походов на половцев вырос авторитет одного из организаторов — Владимира Мономаха, сына Всеволода Ярославича. В 1113 году Владимир Мономах становится киевским князем. Он активно предпринимает попытки восстановить прежнее значение княжеской власти: рассматривает князей как своих «вассалов» и карает их в случае неподчинения, лишая княжеских столов. Такую же политику продолжает и его сын Мстислав (1125-1132 г.г.). Однако успехи в сохранении государственного единства были временными и непрочными, поскольку держались на личном авторитете правителей, отца и сына. Таким образом, распад Руси был не остановлен, а лишь отстрочен.

Правление Мономаха можно охарактеризовать как «золотая осень» Древнерусского государства. Были определённые успехи во внешней политике. Так в 1116 году был предпринят успешный поход на Византию. В 1123 году был заключён мир, закреплённый династическим браком.

Владимир Мономах

После смерти Мономаха началась борьба за киевский стол. В конце 40-ых — начале 50-ых годов XII века началось противостояние двух союзов князей. Изяслав Мстиславич волынский, поддерживаемый Польшей и Венгрией, воевал против правителя Ростовской земли Юрия Долгорукова, младшего сына Мономаха, опиравшегося на Византию и половцев. Юрий Долгорукий (1154 - 1157 г.г.) захватил Киев, но впоследствии был отравлен боярами. Сын Долгорукого Андрей Боголюбский захватил Киев в 1169 год, однако сел во Владимире, боясь повторить судьбу отца.

Стабильность межкняжеских отношений под руководством киевского князя и относительно единая политика по отношению с соседями ушли в прошлое.

Причины феодальной раздробленности.

Через этап раздробленности прошли многие государства Европы. Так например, Каролингская империя, одно из самых крупных государств раннего Средневековья, распалась на множество крупных и мелких владений. Данный процесс был связан с мощными социальными сдвигами. Свободные общинники превращались в зависимых от сеньоров людей. Последние добились административно-судебной власти над зависимыми людьми и освобождения своих владений от уплаты налогов. В результате центральная государственная власть оказывалась бессильной.

Древняя Русь испытывала аналогичные процессы: у дружинников появлялись земельные владения, на которых жили зависимые люди. Также в крупного землевладельца превращалась и церковь. Однако в XII веке данный процесс находился на Руси в зачаточном состоянии и развивался крайне медленно.

«Новым отношениям было далеко до того, чтобы стать главным системообразующим элементом общественного устройства. Не только в это время, но и гораздо позже, в XIV - XV вв. (как показывают данные источников, относящиеся к Северо-Восточной Руси — историческому ядру русского государства), бОльшая часть земельного фонда находилась в руках государства, а бОльшую часть средств приносили боярину не доходы от собственного хозяйства, а поступления от «кормлений» при управлении государственными землями».Сплоченная и солидарная сельская община, взаимопомощь ее членов в условиях усиления государственной эксплуатации — замедляла процесс разорения общинников и попадания их в зависимость от феодалов-дружинников. Также изъятие сравнительно небольшого по объёму прибавочного продукта у сельчан было делом непростым. Поэтому князья и социальная верхушка на протяжении долгого хронологического периода предпочитали получать свои доходы, участвуя в централизованной системе эксплуатации. На Руси XII века не было феодалов, заинтересованных в неподчинении центральной власти.

История Россия с древнейших времён до конца XVII века. М. 2006, Стр. 116

Почему же распалось Древнерусское государство? Наместники князя должны были отдавать в Киев две трети собранной дани, за это центральная власть гарантировала помощь в подавлении восстаний враждебного местного населения и защите от внешних угроз. Однако со временем положение наместников и их дружин на местах укреплялось, развивались связи с местным населением, создавались общественные организации управления: «десятские», «сотские» лица, управляющие населением от имени князя-наместника. Во главе такой организации стоял «тысяцкий», руководивший городским ополчением. И дружинники, и местное население были заинтересованы в ликвидации зависимости от Киева, что позволило бы присвоить часть централизованного фонда государственных доходов. В Древней Руси XI — XII вв. при господстве натурального хозяйства и отсутствии прочных экономических связей между землями не было каких-либо факторов, которые могли бы препятствовать этим центробежным силам.

Особые черты феодальной раздробленности на Руси.

Древнерусское государство распалось на достаточно крупные и устойчивые образования в отличие от Каролингской империи, разделившейся на множество мелких и крупных владений. Это Киевское, Черниговское, Переяславское, Муромское, Рязанское, Ростово-Суздальское, Смоленское, Галицкое, Владимиро-Волынское, Полоцкое, Турово-Пинское, Тмутараканское княжества, а также Новгородская и Псковская земли.

«Хотя территория, на которой жили восточные славяне, оказалась разделённой политическими границами, они продолжали жить в едином социо-культурном пространстве: в древнерусских «землях» действовали во многом сходные политические институты и общественный строй, сохранялась и общность духовной жизни».

История Россия с древнейших времён до конца XVII века. М. 2006, Стр. 119

В XII — первой половине XIII века Русь активно развивалась в условиях феодальной раздробленности. Отмечается рост числа поселений городского типа. Также расширялись территории уже имеющихся городских центров: так Киев увеличился втрое, Галич — в 2,5 раза, Полоцк — вдвое, Суздаль — втрое. Именно в период феодальной раздробленности город-крепость превратился не толко в место пребывания власти и социальной элиты (князя и дружины), но и в центр ремесла и торговли. Существовали десятки ремесленных специальностей, и их число увеличивалось. На Руси знали такие сложные византийские ремёсла, как изготовление смальты для мозаик и перегородчатых эмалей. Все это говорит о том, что подъем должна была испытывать и хозяйственная жизнь деревни, поскольку расцвет городов немыслим без этого.

Феодальная раздробленность имела и негативные последствия. Так из-за частых воин между князьями Русь становилась уязвима для внешних угроз. Зачастую сами князья объединялись с половцами и выступали против других русских княжеств. Особенно негативным последствиям была подвержена южная часть русских земель. Так земли Среднего Поднепровья — исторического ядра Древнерусского государства — постепенно приходили в упадок, и их роль в «русской жизни» уменьшалась. В то же время росло политическое значение Галицко-Волынской и Ростовской земли.

Интересно также посмотреть на внешнеполитический контекст и его влияние на процессы, происходящие в Древнерусском государеве. Но это уже тема для отдельной статьи.

Источники и дополнительная литература.

1/ История России с древнейших времён до конца XVII века. Под редакцией Милова. М. 2006

2/ Назаренко А. В. Древняя Русь // ПЭ

3/ Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества. М., 1982.

4/ Кучкин В. А. Формирование и развитие государственно территории восточных славян в IX—XIII веках // Отечественная история . — 2003. — № 3.

**********************************************

Предыдущие статьи:

Как изучать историю России?

Часть 1. Введение. Древнейшая история. Этногенез славян.

1.1 Материализм или идеализм. Два подхода к изучению истории.

1.2 Почему Россия не Запад? Общая характеристика русской истории.

1.3 Кто и как жил на территории России в глубокой древности?

1.4 Этногенез славян. Хозяйственная жизнь и социальная организация древних славян.

Комментарии и пояснения. FAQ. Дополнительная литература.

Часть 2. Раннее Средневековье.

2.5 Как зарождалось государство восточных славян. Роль норманнов.

2.6 Древняя Русь в 882-978 г.г. Закладка «фундамента» Древнерусского государства.

2.7 Древняя Русь в 978 - 1078 г.г. Владимир Святославич и Ярослав Мудрый.

2.8 Крещение Руси. Особенности древнерусского христианства в X - XII веках. Вопрос о дохристианской письменности.

Следующая статья по плану:

Ростово-Суздальское княжество

ПОКА МЫ ПОМНИМ ПРОШЛОЕ - У НАС ЕСТЬ БУДУЩЕЕ...О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН...

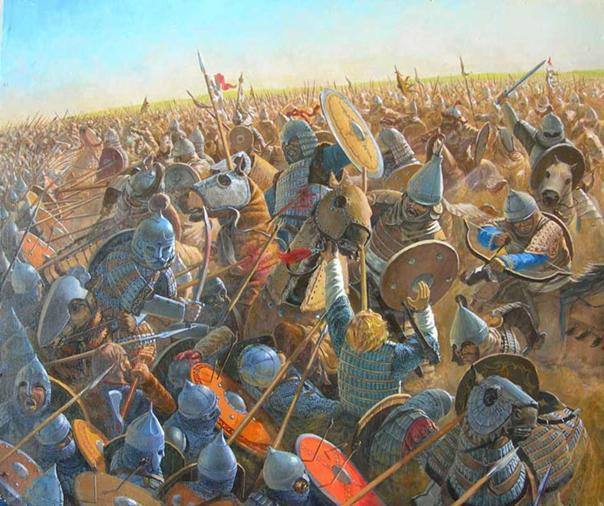

11 апреля 1103 года в битве на реке Сутень русские рати разгромили половецкое войско (в битве погибло до 20 половецких ханов).

Битва на реке Сутень.

11 (по другим данным — 4) апреля 1103 года в битве на реке Сутень русские войска разгромили половецкое войско.

В начале XII века главной проблемой на Руси были половцы. Их натиск усиливался. Еще в 1060-х годах они пришли в Приднепровье, к границам Руси, из глубины степей. Половцы прогнали печенегов на запад и заняли все причерноморские степи — до Дуная. В 1068 году они разгромили объединенные дружины русских князей на реке Альте и облавой двинулись по приграничным областям. Население в панике спасалось за стенами городов.

Среди русских князей шли распри, и обиженные уходили к половцам, чтобы наводить на Русь кочевую орду. Опустошительные набеги следовали один за другим, «тогда по Русской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны граяли, деля себе трупы». Князья строили укрепления вдоль границ: длинные рвы и валы. Но половцы прорывались снова и снова. Крестьяне снимались и уходили на северо-восток, в леса — подальше от хищных кочевников. Последнюю линию обороны на левобережье Днепра держал переяславльский князь Владимир Мономах. В 1101 году с половцами был заключен мир. Стороны обменялись, как положено, заложниками, Русь обязалась платить огромную дань.

Мир продержался недолго. Половцы продолжили набеги. Несмотря на раздоры среди князей, Мономаху удалось начать объединение военных сил против врагов. Он убедил князей перестать платить половцам дань и не ждать очередного набега, а нанести упреждающий удар. Вопрос упирался лишь в сроки…

В тогдашнем Приднепровье толщина снежного покрова превышала 40 сантиметров. Поэтому между Днепром и Азовским морем зимнее кочевание было невозможно. Скот нуждался в сене, а весной — в длительной подкормке после голодной зимы. Вот почему Мономах настаивал на выступлении весной, пока половцы не вышли на летние пастбища и вволю не накормили коней. Князь Святополк возражал: он не хотел отрывать смердов от весенних полевых работ и губить их лошадей.

Мономах выступил с короткой, но яркой речью: «Дивно мне, дружина, что лошадей жалеете, которыми пашут; а почему не подумаете о том, что вот начнет пахать смерд и, приехав, половчанин застрелит его стрелою, а лошадь его заберет, а в село его приехав, возьмет жену его и детей его, и все его имущество? Лошади вам жаль, а самого не жаль ли?» И ничего не смогла ответить дружина Святополка. И сказал Святополк: «Вот я готов уже».

Русское войско выступило. В него вошли дружины всех видных русских князей. Не пришел лишь Олег, князь Черниговский, сославшись на нездоровье.

Копыта топтали цветущую степь. Пехота плыла по Днепру на ладьях. На порогах у Xортицы выгрузились. Войско шло Диким полем четыре дня и пришло на Сутень. Так тогда называлась нынешняя река Молочная. Половцы стали совещаться. Более опытные предлагали просить мира, кто помоложе, рвались в бой. И он грянул.

Передовой отряд половцев был окружен и перебит. Тем временем подошли основные силы. «И двинулись полки половецкие, как лес, конца им не было видно; и Русь пошла им навстречу», — пишет летописец. Но не было свежести в беге оголодавших половецких коней, не сумели половцы нанести своего знаменитого стремительного удара. Русские неслись навстречу. Половцы не выдержали натиска и обратились вспять. Их войско было рассеяно, 20 ханов полегло под русскими мечами. Один, хан Белдюз, попав в плен, предлагал за себя золото, серебро, коней и скот. Но Владимир «не купился»: «Много раз подписывали вы с нами договоры о мире, а потом ходили воевать на русскую землю; зачем ты не учил сынов своих и род свой не преступать договора и не проливать христианской крови? Так будь же кровь твоя на голове твоей». Хана убили, а тело его разрубили на части.

Русские всадники на сытых конях рубили бегущих, не неся потерь. После чего были разграблены «вежи» (зимовья), где были захвачены половецкие женщины, дети, скот. Победители освобождали пленников, отгоняли к себе табуны коней, стада овец и верблюдов. «И вернулись на Русь с полоном великим и со славою, и с победою великою».

Эта была первая большая победа русских в глубине степи. Правда, до основных становищ половцев они так и не дошли. Но все же на три года затихла степь, и прекратились набеги.

Дмитрий Панкратов

КОГДА РАЗНИЦА ВИДНА ОТЧЁТЛИВО

Салют, дорогие друзья! Желаете самостоятельно проанализировать менталитеты различных народов? У меня есть пара текстов для сравнения…

Текст №1.

Один из ярчайших воспевателей рыцарской доблести и наиболее последовательный выразитель феодальной идеологии француз Бертран де Борн написал в XII веке:

«СИРВЕНТ О ВИЛЛАНЕ

Мужики, что злы и грубы,

На дворянство точат зубы,

Только нищими мне любы!

Любо видеть мне народ

Голодающим, раздетым,

Страждущим, не обогретым!

Пусть мне милая солжёт,

Ежели солгал я в этом!

Нрав свиньи мужик имеет,

Жить пристойно не умеет,

Если же разбогатеет,

То безумствовать начнёт.

Чтоб вилланы не жирели,

Чтоб лишения терпели,

Надобно из года в год

Век держать их в чёрном теле.

Кто своих вилланов холит,

Их ни в чём не обездолит

И им головы позволит

Задирать — безумен тот.

Ведь виллан, коль укрепится,

Коль в достатке утвердится,

В злости равных не найдёт —

Всё разрушить он стремится.

Если причинят виллану

Вред, увечье или рану,

Я его жалеть не стану —

Недостоин он забот!

Если кто о нём хлопочет,

Он тому помочь не хочет

Хоть немножко в свой черёд.

Злобой он себя порочит.

Люд нахальный, нерадивый,

Подлый, скаредный и лживый,

Вероломный и кичливый!

Кто грехи его сочтёт?

Он Адаму подражает (см мой верхний пост - все верно!),

Божью волю презирает,

Заповедей не блюдёт!

Пусть Господь их покарает!»

Текст №2

В том же XII веке, только немного пораньше, другой крупный феодал Владимир Мономах составил совершенно иной текст:

«Всего же более убогих не забывайте, но по мере сил кормите их. Сироту и вдову сами на суде по правде судите; не дайте их сильным в обиду. Ни первого, ни виноватого не убивайте и не позволяйте убивать, хотя бы и заслуживал смерти; не губите никакой христианской души.

Когда речь ведете о чем, не клянитесь Богом, не креститесь; нет в этом никакой нужды. Если же придется вам крест целовать (давать клятву), то подумайте сначала хорошенько, можете ли сдержать клятву; а поклявшись, держитесь клятвы, чтобы, нарушив ее, не погубить своей души.

Епископов, попов и игуменов почитайте, принимайте от них благословение. Любите их и по мере сил заботьтесь о них, чтобы они молились за вас.

Более же всего не имейте гордости ни в сердце вашем, ни в уме: мы все смертны – сегодня живы, а завтра в гробу. Все, что дал нам Бог, не наше, а поручено нам на короткое время. В землю сокровищ не зарывайте: то великий грех. Старика почитайте как отца, молодых как братьев.

В дому своем не ленитесь, но за всем присматривайте сами; не полагайтесь на тиуна вашего и отрока, чтобы приходящие к вам не посмеялись над домом вашим и над обедом. На войне не ленитесь, не надейтесь на воевод ваших, не предавайтесь ни питью, ни еде, ни спанью. Сами стражу расставляйте. Устроив все, ложитесь спать около воинов, а вставайте рано. Оружия с себя не снимайте, не разглядев, есть ли опасность или нет: от беспечности человек может внезапно погибнуть.

Когда проезжаете по своим землям, не давайте слугам бесчинствовать и причинять вред ни своим, ни чужим, ни в селах, ни на нивах, чтобы не проклинали вас.

Куда приедете, где остановитесь, напойте, накормите бедного. Более всего чтите гостя, откуда ни пришел бы он, простой ли человек, или знатный, или посол. Если не можете почтить подарком, то угостите кушаньем и питьем. Гости этим мимоходом по всем странам разнесут молву о человеке, как о добром или как о злом.

Больного посетите; покойников провожайте и не минуйте никого без привета, скажите всякому доброе слово. Жену свою любите, но не давайте ей власти над собой.»

Комментировать ничего не буду. Судите сами...

Все свои тексты я выкладываю в свою группу в ВК - https://vk.com/samposebemalchik

Подвох от Мономаха

Этот случай мне рассказал папа, который работает в школе учителем истории. Мой одноклассник Лёха (имя не изменено, Лёхе пофиг) пересдавал одну из тем. В старших классах он учился уже не очень хорошо. И вот папа, стараясь помочь Лёхе (мы были соседями), спрашивает: "А скажи мне, почему Владимира Мономаха называли Мономахом?". Услышать в ответ он хотел, конечно, про то, что мать князя была из Византии, из рода Мономахов. Лёха подумал и выдал ответ: "Потому что он любил находиться в одиночестве...". Папа даже сначала не понял о чем он, а потом сообразил, что Лёха таким образом расшифровал приставку "моно"=) Ясно, конечно, что "мономах" означает "единоборец", но вот Лёха об этом точно не подозревал.

Князь, правитель, писатель и колдун

А ещё князя обвиняли в колдовстве и двоеверии. И всё из-за золотого медальона-змеевика с которым он не расставался всю жизнь.