Рассказ "На основании появившейся информации" часть 2

– Как же в моём случае быть? Мой-то совсем наоборот, не только не помогал, а скорее выдавал. Заходить в лоб – сомнительная затея, замкнётся, и ничего не расскажет.

– Почему же. Правильно мыслишь – такого надо атаковать в лоб. Ни к чему скрывать, что ты из МГБ. Тем более, если он даже и причастен к этому делу, волноваться по поводу него не будет. Подумает, что ты его за старые грехи трясёшь, что он бандеровцам помогал, немцам, а значит, выкрутиться будет не трудно. Едва ли ему придёт в голову, что нас интересует покушение на Ватутина.

– А если придёт? Недооценивать-то его нельзя.

– Начни со старых его грехов, так он успокоится, а потом резко спрашивай про Ватутина.

– Да ты, Борис, голова!

Черногорцев добрался на поезде до Костополя, благо, это было недалеко – меньше 40 километров. Как ему было известно, Дорошенко жил на улице 1 мая, а службы проводил в Петропавловском соборе. Черногорцев зашёл в собор, узнал, что Гермоген не появляется уже второй день. Недавно сказался больным. Значит, надо было навестить его дома.

Черногорцев зашёл в подъезд нужного дома. Сейчас он сообразил, что никого не взял с собой, а надо было. Мало ли что.

Впрочем, потом он махнул рукой, и решил действовать один. Не потому что хотел все лавры стяжать, а потому что знал, что Харитонов за него никого не пощадит, и, если Дорошенко и есть тот, кто им нужен, ему всё равно не уйти.

Черногорцев поднялся на второй этаж и позвонил в четвёртую квартиру.

– Кто там? – раздался голос.

– Откройте, милиция!

– Я вроде не вызывал!

– Мне нужно задать вам пару вопросов. Открывайте!

– Сейчас, иду.

Черногорцев отошёл вбок от двери, и как раз вовремя, потому что в этот момент пуля пробила дверь.

– Вот тебе и мирный отец Гермоген!

Черногорцев достал пистолет, и выстрелил в замок двери и в саму дверь. В ответ опять раздался выстрел. Преступник периодически постреливал в дверь. Черногорцев успел её дёрнуть, но, несмотря на простреленный замок, она не открывалась. Видно на задвижку ещё закрылся, гад, – думал он. А в неё я не попал.

Черногорцев понял, что явно зря полез один. Но наконец услышал, как рядом с домом остановилась машина. Выглянул в окно – так и есть. Приехала Победа, и из неё выскочили четыре милиционера. Они быстро взбежали на этаж.

Черногорцев сразу показал им документы, и объяснил, что в четвёртой квартире засел опасный преступник.

Капитан приказал сержанту встать под окна, чтобы преступник не сбежал. Ещё двое остались на лестничной площадке.

– Товарищ капитан, есть идея. Вы тут поотвлекайте его, а я веревку найду, и с крыши спущусь в квартиру.

– Опасно, товарищ майор! Да и не лето сейчас, неудобно в такой одежде.

– Я справлюсь!

– Хорошо, мы вас прикроем! Огонь по двери!

Черногорцеву повезло, в квартире на третьем этаже оказалась веревка. Он поднялся на крышу, привязал крепко веревку к ограждению, скинул пальто, и начал спускаться. Стало холодно, ведь на улице было едва больше нуля, но он не обращал на это внимания. Он заметил, что к дому подъехала ещё одна машина. Ну и переполох же!

Наконец он достиг нужного окна, вышиб его своим телом. Увидел в углу комнаты человека с пистолетом, и, не мешкая, выстрелил. Тот рухнул и уронил пистолет. Из кухни выскочил Дорошенко и закричал:

– Не стреляйте! Сдаюсь!

Черногорцев взял их обоих на мушку, и, забрав пистолет, пошёл открывать дверь.

– Батюшки, да это же Сова! – удивлённо воскликнул капитан, увидев бандита, раненного Черногорцевым. Вот где был, гад! А его везде ищут!

– Это всё он, он, я ни при чём! – визжал Дорошенко!

– Разберёмся! – капитан толкнул его в спину и вывел за порог.

Черногорцев сбегал на крышу за оставленным там пальто, а заодно вернул веревку хозяевам. Подстреленного Сову пришлось везти в больницу, потому что помимо ранения от выстрела Черногорцева, у него была ещё одно толком не зажившее ранение, которое, видимо, и заставило его искать убежища у Дорошенко. Впрочем, об этом позднее.

Черногорцев сказал, что ему надо допросить Дорошенко, для чего, собственно, он к нему и явился. Возражений не было, и Черногорцев поехал с ним в другой машине. Потом придётся ещё допрашивать этого Сову, раз он попался под руку. Кто знает, не причастен ли и он к тому делу.

Наконец приехали в отделение. Капитан, представившийся Геннадием Николаевичем Быковским, отвёл Черногорцева и задержанного Дорошенко в свой кабинет.

– Да ни при чём я! Это Сова, чтоб его, при ограблении кассы ранение схлопотал, и ко мне подался, адрес-то мой знал, холера его возьми!

– Ай да Дорошенко. Вот тебе и свидетель! Я-то знал, что ты тесно с бандеровцами связан, знал, но повезло тебе, что пять лет назад на тебя улик не нашлось. Только теперь не повезло, сядешь, как миленький! Раненых бандитов укрывать вздумал!

– Да он только третий день лежал, самому надоел, хуже горькой редьки! Его двоих напарников подстрелили, один он удрал подраненный. Уж думал, пойти вам рассказать, покаяться, да так времени и не нашёл.

– Впрочем, у вас, Дорошенко, есть шансы поправить своё бедственное положение. – сказал Черногорцев.

– Это как ещё? – Дорошенко был немало удивлён.

– Я ведь к вам приходил не из-за этого Совы, про которого ничего и не знал. Совсем другой вопрос меня интересовал.

– Ааа, чёртов Сова! Да почему его не завалили! – чуть не расплакался Дорошенко.

– Он своё получит. А вот вам я рекомендую подробно отвечать на мои вопросы.

– Что же делать, буду отвечать. За всё старое придётся расплачиваться.

– Придётся, Алексей Павлович, придётся. Только вопрос меня не простой интересует. Вашими тесными отношениями с бандеровцами пусть местная милиция занимается, а мне важно знать другое.

– Так что же? Всё расскажу!

– Покушение на Ватутина в 1944 году.

Тут уж удивился не только Дорошенко, но и Быковский.

– Я-то здесь при чём? Я в их этой так сказать армии никогда не был, и оружием неважно владею. Пособничал, было дело, но чтоб стрелять в кого – этого на меня сваливать не надо!

– Нет, я знаю, что вы в нём участия не принимали. Но может быть вы знали кого-то из исполнителей этого покушения, или людей из отряда Клячина?

– Ах, вот оно что. Нет, вроде бы никого не знал, во всяком случае, из ныне живущих. Разве что вот Сова, не помню…

– Что Сова?

– Ну мог в этом участвовать, Клячина-то он должен был знать.

– В этом много кто мог участвовать, но мне важно даже и не это.

– А что же?

– Дело в том, что один из ваших бандитов, отбывающий сейчас наказание, признался, что Клячину поручил совершить покушение на Ватутина человек, по кличке или по имени – уж не знаю, Гермоген.

– Но это же не я! Зачем мне такое!

– Понятно, что вам незачем, вы заурядный пособник, да и двухсот тысяч рейхсмарок на такое дело у вас точно бы не нашлось.

Дорошенко был удивлён ещё больше. Но в то же время и обрадован.

– Конечно, вы же видите, что я тут ни при чём!

– Это и так понятно. Но объясняю ещё раз. Клячину поручил совершить покушение некий Гермоген, а ведь вы тоже отец Гермоген.

– Но это другой, это не я!

– Я понимаю, другой. Об этом Гермогене нам известно лишь, что он сильно ниже Клячина, а рост Клячина был 185 сантиметров. Больше ничего. Нам нужен кто-то, кто бы мог видеть Гермогена.

– Да я и Клячина видел лишь раз-другой.

– Людей из банды Клячина знаете?

– Все уж на том свете, или за границей кто. Из живых… ну вот Сова, а так, разве что Орлик.

– Какой ещё Орлик?

– Хорунжий Орлик. Сергей Степанович.

– А хорунжего Пастушенко знали?

– Вам и про него известно. Да, знал, но он давно покоится с миром.

– Ладно, на сегодня всё. Теперь будем разбираться с Совой.

– Гражданин майор, ну это ведь зачтётся, что я рассказал?

– Должно.

Дорошенко облегчённо вздохнул, и его увели. Он всё не мог простить себе, что пустил Сову в дом.

Оставим пока Ивана Данженовича и предстоящий допрос Совы, и посмотрим, как шли дела у Бориса Михайловича Харитонова.

Харитонов спокойно доехал на поезде до посёлка Оржев, и там сошёл, а поезд поехал дальше. Он ещё не знал, в какой переплёт попал Черногорцев.

Найти церковь в Оржеве там оказалось нетрудно, и он направился прямо туда. Ему пришлось подождать, пока отец Гермоген освободится. Наконец, через час отец Гермоген, он же Аркадий Михайлович Федюнин, вышел из церкви.

Харитонов догнал его, поздоровался, и представился писателем. Рассказал, что планирует написать книгу о подпольщиках Ровенщины, помогавших нашим партизанам, и был немало удивлён, узнав, что среди таких оказался даже священнослужитель. Ему подсказали, что отец Гермоген живёт в посёлке Оржев, и он решил лично навестить его, собрать кое-какие интересные материалы для книги.

Гермогену, то есть Федюнину, рассказ Харитонова показался достаточно правдоподобным. Он пригласил его к себе в дом на беседу.

– Весьма польщён таким вниманием. Обычно ведь считают, и во многом правильно считают, что священнослужители здесь пособничали бандитам и немцам, потому какие из них помощники партизанам. – сказал Федюнин.

– Но, как видите, в вашем лице проявилось исключение из этого правила. Вот потому хотел бы узнать различные подробности, которые вы не посчитаете по каким-то причинам секретными.

– Ну что же, расскажу. Появился я здесь незадолго до войны, в апреле 1941-го. Так сказать, определили вот сюда, я и согласился. Заодно так к местному духовенству присматривался.

– И как вам оно?

– Ну, вы же сами знаете, были там нехорошие люди. Бандеровцам помогали, немцам, венграм.

– Ладно, оставим их. Может быть расскажете, кого из партизан вам удалось спасти от немцев и их холуёв, и как?

–Да, вы правы. Так вот… ох, где же мои очки. Неважно вижу в последнее время, уж пятьдесят мне скоро. А, вот нашёл. Хочу вам показать одну вырезку газетную. Там всё увидите, а потом дорасскажу.

Федюнин порылся в ящике, достал вырезку из какой-то газеты за 1947 год. В нём был его портрет, и шла заметка, как он в 1943 году укрывал подпольщиков. Дальше были перечислены несколько фамилий подпольщиков: некая Голубева, Васютин и Сморкович.

– Интересно. И часто ли вы так поступали? Просто здесь-то описан всего один случай с тремя подпольщиками. Впрочем, он безусловно делает вам честь.

– Понимаете ли, всё больше приходилось работать с конкретными людьми. Да и добрых людей у нас немало, тоже помогали им. Ко мне, сказать по правде, не так уж часто обращались.

– Как вас только немцы не вычислили? Да и бандеровцы тоже.

– Бог миловал, что сказать.

– А ещё эпизоды были такие?

– Да, был ещё один эпизод, но, к сожалению, не очень хочется об этом вспоминать. После того, как тот человек ушёл от меня, он каким-то образом попался, ну а дальше сами знаете, как – пытки, казнь. Повезло конечно, не выдал он меня.

– Да уж, случается. Кстати, не припомните ли, когда произошёл этот случай?

– Ох, не очень хорошо помню, но где-то во второй половине 1943-го года, точно после начала Курской битвы, точнее не скажу. Я всё-таки надеюсь, никто не подумает, что это я его тогда гестаповцам выдал.

– Нет, что вы. Я думаю, рассказанное вами заслуживает как минимум одной главы в книге.

– О, это большая честь для меня.

– Больше ничего не можете рассказать?

– К сожалению, нет.

– Не беда, этого хватит. Всего доброго.

– До свидания.

Как видим, у Харитонова прошло всё более гладко, чем у Черногорцева. Однако каждый из них с уверенностью мог сказать, что время здесь потрачено не зря. Ещё нельзя было сказать, какой из отцов Гермогенов является тем, кто им нужен, но ясно было, что до него теперь не так уж далеко.

Харитонов возвратился на квартиру, и поинтересовался у Черногорцева, как прошёл разговор с Дорошенко.

– Очень весело, с шумом и стрельбой.

– Серьёзно? Значит это он наш Гермоген? Он задержан?

– Задержан, но боюсь, что не он. Этот идиот приютил одного раненого бандита, а когда я наведался к нему для разговора, бандит подумал, что пришли за ним, и открыл пальбу. Ну пришлось его брать, тоже целая история была.

– Ты что же, один пошёл туда? Совсем себя не бережёшь! Взял бы пару милиционеров для подмоги.

– А ты бережёшь? Тоже ведь один ездил.

– Ну у нас-то был тихий и спокойный разговор. А ты что же?

– А я на крышу залез, и оттуда по верёвке в квартиру Дорошенко спустился, ранил этого бандита. Потом впустил милицию. Там так-то две машины их приехало на стрельбу, так что не совсем один я был.

– А ну как попал бы в тебя бандит через дверь, или в окне бы заметил?

– Ну не попал же.

– Эх, и боевой же вы народ, буряты! – и Харитонов похлопал Черногорцева по плечу.

– Да что всё обо мне, у тебя какие новости?

– Есть кое-что интересное. Этот Аркадий Михайлович вырезку одну из газеты показывал, где про него написано, мол подпольщиков укрывал, и 3 фамилии перечислены, я запомнил, инициалы тоже. Голубева, Васютин и Сморкович. Надо бы теперь ими заняться, может что расскажут.

– Ну, может быть.

– Ещё Федюнин об одном эпизоде неохотно рассказал, мол прятал одного подпольщика, а тот, как от него ушёл, в лапы гестаповцам угодил, ну и всё. А его не выдал. Интересный случай. Да и в газете про это нет.

– Чего же на человека тень бросать. А эпизод интересный, надо иметь в виду. Как-никак, количество Гермогенов не так уж велико.

–Да и по параметрам подходит.

– Тогда я завтра пойду допрашивать Сову. Думаю, говорить-то он уже в состоянии.

– Может и я с тобой?

– Не знаю, есть ли смысл. Брал-то его я.

– Так может наоборот, как раз и есть.

– А что с Дорошенко и Федюниным делать?

– Дорошенко пока оставим, куда он теперь денется. Что касается твоего Федюнина… хорошо бы у него дома пошарить.

– Но с точки зрения законности нехорошо. – заметил Черногорцев.

– Ну, Ваня, платить за убийство наших генералов ещё хуже.

– Это надо ещё доказать, что именно он в этом виновен.

– Да, ты прав. Пока не будем его тревожить.

На следующий день они приехали в Костополь и пошли в больницу допрашивать Сову. Черногорцев вошёл в палату, Харитонов пока остался ждать.

– Ну что, совушка-сова, отлетал своё?

– Повезло вам тогда. – проскрипел Сова. А то бы ведь попал.

– Так я не за тобой приходил.

– А за кем? – удивился Сова.

– Побеседовать мне надо было с твоим Дорошенко о деле одном старом. Впрочем, может быть и ты в нём замешан.

– Да почему чуть что сразу Сова?! Кассу взяли – так Сова, убили кого – опять Сова!

– Видать такая ты здесь известная фигура. Но не волнуйся, за то дело тебе никто уже ничего не сделает, а если расскажешь всё, что знаешь – так может от расстрела спасёшься. На тебе вон сколько всего. Кстати, как твоё настоящее-то имя?

– Савельев Никита Сергеевич.

– А лет-то тебе сколько?

– Тридцать третий уж идёт.

– Столько лет, а ума нет.

– Так что за дело-то?

– Дружки твои из банды Клячина в 1944-м году генерала нашего подстрелили.

– А я здесь при чём? Да, я был в его банде, но в тот день свалился с простудой, не моих это рук дело.

– Мне всё равно, твоих или не твоих. Тут вопрос в другом.

Сова задумался. Вот это поворот, ему даже всё равно. Что же ему нужно-то?

– Так вот, Сова. Мне известно, что некто по кличке Гермоген выступил посредником между Клячиным и неизвестным лицом с нашей стороны для убийства Ватутина. Вот что меня интересует.

– А, припоминаю. Клячин так не хотел делиться с ним деньгами, что нам пришлось устроить показушный налёт на его дом, будто его советские партизаны сожгли, ну и денежки тю-тю. Это было, когда он уже в Горохов перебрался. Он бывало то в Горохове сидит, то в ваш тыл заберётся.

– Это хорошо, что память твоя работает. Меня интересует конкретно Гермоген, не видел ли ты его, или может быть что-то слышал о нём? Может быть видел что-то ещё, что может навести на его след?

– Не, откуда же мне его видеть. Его, наверное, никто кроме Клячина и не видел.

– А Орлик и Пастушенко тебе знакомы?

– Первый сейчас где-то за кордоном, наверное, второго подстрелили.

– Понятно. А вот о таких людях не слыхал: Голубева, Васютин и Сморкович?

– Нет, не слыхал. Но напомнил ты мне, начальник. Была у нас баба одна в отряде, чертовски хороша. Светка, как же её фамилия… Калинович кажется, вот не помню, хоть расстреляй. А лицо до сих пор помню.

Черногорцев подумал, что никакой информацией не стоит пренебрегать, пока Сова говорит. Потому он решил спросить, узнает ли он её, если увидит.

– Узнаю, узнаю. Хотя ей уж тридцать первый год идёт, наверное, не та, что раньше. Все мы уже не те.

–Ну что же, Сова, оставляю тебя пока что. Но, может быть, ещё навещу.

И Черногорцев отправился обратно в Ровно.

– Как, выяснил что новое? – поинтересовался Харитонов.

– Да, кое-что есть. Сова подтвердил, что налёт на дом Клячина был сымитирован, то есть он хотел утаить деньги от посредника. Насчёт Орлика сказал, что тот, вероятно, удрал за границу. И почему-то, когда я ему назвал фамилии подпольщиков, так, на всякий случай, вспомнил, что в их отряде девушка была, и фамилию с именем припомнил, возраст примерный. Говорит, узнал бы.

– Ха-ха, сова – птица мудрая. Видит, что жизнь на волоске висит, вот и признаётся. Я полагаю, надо бы к нему охрану приставить, пока он здесь.

– Думаешь, всё так серьёзно?

– А что хорошего, если он так же внезапно помрёт, как скончался Ватутин?

– Пожалуй, ты прав.

Как оказалось, подобное решение имело под собой основания.

Теперь оставалось выяснять всё до мельчайших подробностей о Дорошенко и Федюнине. С Дорошенко в этом плане было проще – он находился в руках милиции. А вот с Федюниным надо что-то делать. Слишком часто попадаться ему на глаза – плохая идея.

С каждым разом появлялось всё больше и больше людей, которые могли быть так или иначе причастны ко всему этому. Сначала три подпольщика, потом какая-то особа из банды – и обо всех них требовалось навести справки, при случае допросить. Тут уж без помощи местных коллег никак не обойтись.

Харитонов решил подробнее заняться этими людьми, а дополнительную работу поручить Черногорцеву. В управлении МГБ им удалось получить некоторые сведения. Выяснилось, что действительно, существовала некая подпольная группа из трёх человек, уже перечисленных выше. Они занимались диверсиями в оккупированном Ровно. Из наиболее известных их диверсий можно выделить три: В мае 1943-го они обстреляли здание кинотеатра, в котором находились немецкие солдаты и офицеры. Хотя пострадало их не так уж много, шуму было немало. Через три месяца неподалёку от ортскомендатуры ими были подорваны два грузовых автомобиля. А ещё через три месяца они совершили нападение на банк, захватив двести шестьдесят тысяч рейхсмарок. Большая часть денег была уничтожена. И всё это время их укрывал отец Гермоген, то есть Аркадий Михайлович Федюнин.

Из подпольщиков в настоящий момент остались Живы лишь Голубева и Васютин. Сморкович не дожил до конца войны, погиб незадолго до освобождения Ровно.

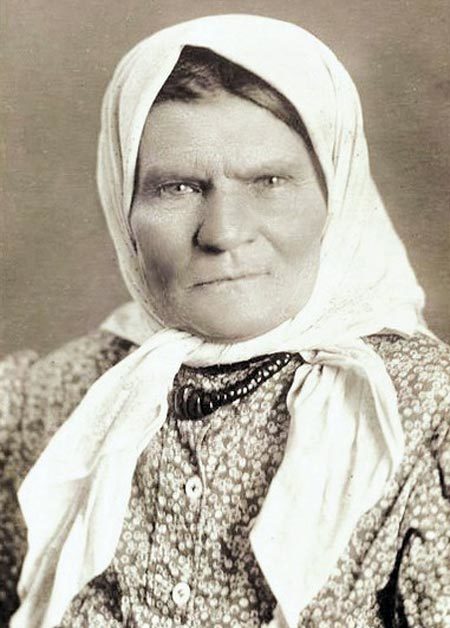

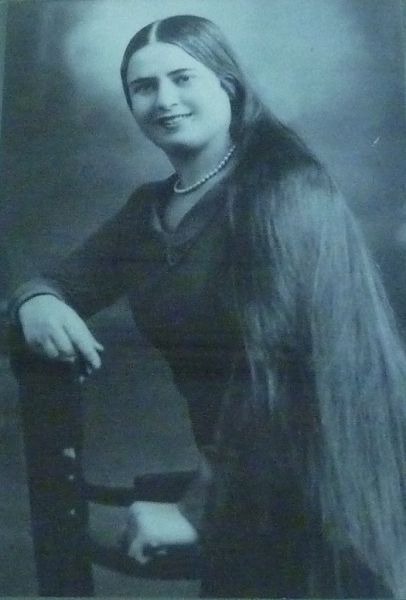

О некоей Светлане Калинович было известно не так уж много. Она совершила мелкую кражу перед войной, и угодила в тюрьму. Сохранилась лишь её старая фотография из дела, и само дело. Ни родителей, ни родственников к настоящему времени не осталось. Из связей – лишь бандеровский сброд, частью перебитый, частью отловленный.

К сожалению, не удалось узнать о том подпольщике, который был у Федюнина, а потом оказался схвачен гестаповцами.

Обо всём этом Харитонов рассказал Черногорцеву, показал ему выписки и некоторые фотографии.

– А что если портрет Калинович размножить и разослать по отделениям МГБ? Может она прямого отношения к нашему делу не имеет, но отловить-то её надо.

– Скажешь тоже, Иван Данженович. Страна большая, отделений в ней много. Трудно сказать, куда она забилась. Может быть здесь где-то прячется.

– А вообще, хорошо бы и эту фотографию твоему Волченко показать, вдруг узнает.

– Точно. И портреты подпольщиков на всякий случай тоже. Даже погибшего.

Уже начался февраль 1953 года. Дело двигалось не очень быстро, и потому Черногорцев решил отправить фотографии Калинович и подпольщиков в Новосибирск, чтобы там Олег Филиппович посетил Волченко и показал ему их. Чем чёрт не шутит, вдруг связаны. На Харитонова же легла задача выяснить всё об этих подпольщиках. Впрочем, если Калинович всё же окажется на Западной Украине, взяться и за неё.

Наконец в Новосибирск поступили материалы и фотографии от Черногорцева. Тетерин про себя похвалил своих подчинённых, толково работают. Затем стал изучать присланное.

На следующий день он навестил Волченко. Тот как-то уже отвык от таких визитов, к тому же пришёл теперь другой человек, не Черногорцев. Взял фотографию не очень охотно, и стал рассматривать.

– А ведь где-то я её видел.

– Где? Там, на Украине, или может здесь?

– Вот не помню, но лицо какое-то знакомое.

– Ещё бы. Она ведь в ваших рядах была, судя по тому, что мне написал Черногорцев.

– Вспомнил кажется! Да, была! С Клячиным у неё что-то было! Но потом не попадалась.

– Когда исчезла?

– Да вот незадолго до всего этого, в феврале 45-го.

– Так, хорошо. А из этих людей никто не знаком?

Тетерин положил перед ним фотографии подпольщиков, в том числе и погибшего Сморковича.

– Нет, не припоминаю.

На этом допрос завершился.

Тем временем Черногорцев и Харитонов продолжали вести дело в Ровно. Они попытались выяснить, как погиб подпольщик Сморкович. Оказалось, что где-то на окраине города он был зарезан бандеровцами.

– Странное дело, ты не находишь? Гестапо, и эту, венгерскую, как её, кеймелгариту кажется, обвёл вокруг пальца, но погиб от рук бандеровцев. – заметил Харитонов.

– Но другие-то ведь не погибли. Значит так получилось, случайность. – ответил Черногорцев.

– Сам знаешь, в нашем деле случайности редки.

– Что же, поговорим с оставшимися в живых подпольщиками, может выясним что-то.

– Начнём с Голубевой. Голубева Ульяна Викторовна, 30 лет. Живёт на улице Москаленко, дом 4, квартира 6. Идём? – сказал Харитонов.

– А как представимся, как есть, или тоже соврём, мол писатели? – спросил Черногорцев.

– Как есть.

– А вдруг стрелять начнут, как в тот раз? – пошутил Черногорцев.

– Тогда им придётся об этом сильно пожалеть. От тебя уж точно не спрячутся! – расхохотался Харитонов.

– Может хоть наблюдение потом установить за ними?

– Хорошая мысль. Но позволят ли? Ведь их ни в чём не подозревают, да и как заподозришь таких заслуженных людей?

– И что делать?

– Иди ты один, а меня они пусть пока что не видят.

– Хорошо.

Черногорцев поднялся на второй этаж. Он подумал, уже второй раз второй этаж, что же такое. Может и здесь в квартире бандит какой засел? Но вроде бы нет. Дверь ему открыли почти сразу.

Черногорцев представился, показал удостоверение и спросил разрешения войти. Голубева его провела на кухню.

– Чем обязана вниманию со стороны органов?

– Видите ли, выясняем некоторые подробности гибели вашего Сморковича, и попутно расследуем ещё одно дело, связанное с бандеровским подпольем.

– Так ведь это они его и убили тогда. Такое несчастье было. Странно конечно, что прошло уже столько лет, а что-то стали выяснять.

– Разве вы не хотели бы узнать, кто и за что его убил? Почему бы и не отловить тех бандитов, пусть даже через девять лет? Расскажите поподробнее. Как я помню, погиб он 31 января.

– Да, возвращался с задания, и вдруг у дома к нему подошли двое, нож в бок… и всё.

– Что за задание у вас было, можете рассказать?

– Даже не знаю…

– Уж органам-то можно. Да и столько лет прошло.

– Да, так и быть. Его посылали с зашифрованным донесением через линию фронта, он его успешно отнёс, также успешно перешёл обратно, а вот у самого дома… так случилось.

– Что было в том донесении и кому оно предназначалось? Кстати почему отправляли таким сложным способом? Не было радиостанции, боялись, что запеленгуют?

– Не знаю, оно было как-то зашифровано, кому предназначалось – тоже точно не скажу. Впрочем, могу точно сказать, что кому-то из членов Военного Совета 1-го Украинского Фронта. Да, радиостанция оказалась испорчена.

– И самое главное: кто посылал его с этим донесением?

– Один человек, укрывавший нас от Гестапо. Про него ещё в газете тогда писали.

– А, кажется отец Гермоген.

– Да, он.

– Вам не кажется странным, что его убили, а ни вас, ни Васютина – нет? Ну и Федюнина, то есть Гермогена, тоже.

– Трудно сказать. На войне всякое случается, много случайностей. Вот как с Ватутиным, угодившим в бандеровскую засаду. Ну кто же мог знать, что так случится?

– В точку! Кстати, вам что-нибудь известно о покушении на Ватутина?

– Нет, и вроде бы там всё предельно ясно.

– Может быть, может быть. Кстати, насколько я знаю, в августе 1943-го вы здесь ограбили банк, там была приличная сумма рейхсмарок, куда их потом дели?

– Сожгли эту гадость.

– Больше вопросов не имею. Всего хорошего, до свидания.

Черногорцев ушёл. Харитонов нетерпеливо поджидал его на углу.

– Ну, что удалось выяснить?

– Много чего. В частности, кое-что о гибели Сморковича. Она сообщила, что он носил через линию фронта донесения от Федюнина кому-то из членов Военного Совета 1-го Украинского Фронта. А 31 января его бандеровцы зарезали рядом с домом. Я тоже удивился, что его одного, теперь это и мне кажется странным. И радиостанция мол испорчена оказалась, потому таким способом донесения передавали.

– Вот видишь. Очень тут много странного. Ну да ладно, теперь пойдём к Васютину. Он недалеко живёт, на этой же улице.

Васютин Игнат Григорьевич жил в одноэтажном скромном домике. Черногорцев постучал в дверь, а Харитонов встал подальше.

Дверь открыл мужчина лет тридцати пяти. Черногорцев снова представился и показал документы. Васютин разрешил пройти внутрь.

– Чем обязан?

– Расследуем, знаете ли, обстоятельства гибели Сморковича. Он ведь был членом вашей группы.

– Удивительно, девять лет прошло, а только сейчас стали расследовать. С чего бы?

– Это дело связано с другим, которое мы сейчас ведём. И разве плохо отловить тех бандеровских гадов, которые его убили?

– Да, вы правы, было бы хорошо.

– Кстати, как он погиб? А то об этом весьма противоречивая информация у нас.

– Да заколот был.

– Ножом?

– Да, ножом. Прямо в грудь.

– Это точно?

– Абсолютно точно!

– При каких обстоятельствах это произошло?

– Он перед этим переходил линию фронта с донесением от… ну вы, наверное, читали тогда в газете, от отца Гермогена. Уже успешно перешёл её снова и возвращался обратно, и вот такое несчастье.

– Получается, Гермоген-Федюнин посылал донесения? А кому, и почему не пользовался радио, а посылал так?

– Да, посылал, кому-то из членов Военного Совета 1-го Украинского Фронта. Радиостанции у него и не было никогда. Мы ведь были подпольщиками, а он нас просто укрывал, сообщали, что человек надёжный.

– Кто сообщал?

– Сморкович покойный. Собственно, он ведь и явился инициатором создания нашей группы. Порекомендовал Федюнина как хорошего агента, на него и легла вся шифровка-дешифровка.

– Вот как интересно, то есть Федюнин не просто укрывал, а ещё и активно помогал вам.

– Именно так.

– Хорошо. Ещё хотел бы спросить, как считаете, почему убили именно Сморковича, а не кого-то другого из вашей группы? Или не всех сразу?

– Даже и не знаю. Случайность видимо.

– Как и покушение на Ватутина, не так ли?

Васютин помрачнел.

– Да, нелепо так получилось, напоролся на бандеровскую засаду, как и наш Сморкович.

– А может быть засада там была не случайно?

– Ой, не знаю, тут слово за контрразведкой.

– Припоминаю, в 1943-м вы здесь банк ограбили, взяли тысяч двести с лишним рейхсмарок. Интересно, куда их потом дели?

– Вроде бы сожгли, хотя я лично не видел процесса. Но уверен, что сожгли.

– Хорошо. Больше вопросов не имею. До свидания.

Черногорцев ушёл. Затем подробно доложил Харитонову, что удалось выяснить.

– Кто-то из них врёт, Борис! Голубева сказала, что Сморковича закололи в бок, а Васютин – что прямо в грудь. Не могут же они так путать?

– Да, путаница тут маловероятна. Ну вот, видишь, вероятно, мы на правильном пути, и потихоньку заманиваем в сети этого Гермогена.

– Ещё Голубева говорит про радиостанцию, мол она как будто бы была, но испортилась, а Васютин – что её и не было никогда, и что все донесения кому-то из членов Военного Совета 1-го Украинского фронта слал через Сморковича именно Гермоген. И шифровкой занимался тоже он. То есть со слов Васютина, Федюнин-Гермоген – разведчик.

– Опять убеждаюсь, что я был прав. Кстати Федюнин говорил, что появился здесь незадолго до войны. Тоже интересный факт.

– Хорошо бы ещё узнать, когда здесь появился Гермоген-Дорошенко. Я этим займусь. И ещё: ты бы мог установить наблюдение за Голубевой или Васютиным?

– Постараюсь за Голубевой. Там спрятаться проще.

– Хорошо.

Тем временем Тетерин сообщил им, что с Волченко ничего путного не вышло. Конечно, Калинович он признал, но сообщил, что с февраля 1945-го, за несколько дней до разгрома банды, она куда-то исчезла, и с тех пор он её не видел.

– Впрочем, может быть такое, что Калинович – ложный след? Просто Сова о ней вспомнил, а мы ухватились зачем-то. – сказал Черногорцев.

– Может и не ложный, рано её со счетов скидывать.

Черногорцев отправился в Костополь допрашивать Дорошенко. Тот рассказал, что всю жизнь прожил в Ровно. Ничего интересного. Зря только потратил время на поездку. Впрочем, может и не зря. Какой-то из Гермогенов уж точно тот, кто им нужен.

Харитонов же явился в Ровненское МГБ и подробно изложил ситуацию с Голубевой и Васютиным. Настаивал на том, что кто-то из них врёт, что дело здесь нечисто.

Полковник Петренко, с которым он разговаривал, счёл его доводы достаточно убедительными, и приказал выделить по группе из двух человек на каждый адрес. Условились, что обо всём будут сообщать Харитонову и Черногорцеву.

– Вот ты боялся, а зря. Группы для наблюдения за нашими подпольщиками выделены, всё хорошо. – сказал Харитонов.

– Это здорово. Как дальше будем действовать?

– Для начала всё обдумаем.

– Получается, мы сейчас подозреваем подпольщиков?

– Да.

– Как нам их вывести на чистую воду? Заставить войти в контакт с Гермогеном?

– Нет, в таком контакте не будет ничего криминального. Подпольщики контактируют с тем, кто им помогал, что тут такого. Надо заставить их совершить что-то глупое. Для этого надо скормить им кое-какую дезинформацию. Но прежде понаблюдать за ними, точно кто-то из них зашевелится.

– Долго наблюдать?

– Хотя бы несколько дней, а дальше по обстоятельствам.

1 марта. Хмурый зимне-весенний день. Голубева вышла из дома и направилась куда-то. За ней пошли два человека. Ни на первый, ни на второй день не было зафиксировано ничего интересного. С Васютиным аналогично, первые два дня никаких контактов не было.

На третий день удалось зафиксировать контакт Голубевой с неизвестной женщиной лет тридцати. Та будто бы случайно столкнулась с ней, и от внимания сотрудников госбезопасности не ускользнуло то, что Голубева успела ей что-то передать, вероятно, какую-то записку. Сотрудники решили разделиться. Один направился за Голубевой, второй – за неизвестной. Неизвестная села на станции в поезд и куда-то поехала. Сотрудник, поспешно купив билет, поехал за ней.

(продолжение следует)