Предлагаю вашему внимаю 3 часть рассказа о будущем человека в мире роботов, под авторством довольно известного в узких кругах Ватоадмина. Внизу указаны ссылки на оригинал, а также на два двухчасовых стрима по этой теме. Приятно чтения!

часть 1

часть 2

В этой части мы будем в значительной мере опираться на уже упомянутую работу Капелюшникова - пожалуй, лучшего в России специалиста по рынку труда. В то же время львиная часть эмпирики, на которую мы будем ссылаться, касается рынка труда США. Удивляться не стоит: ещё раз напомним, что Соединённые Штаты - главный оплот научно-технического прогресса в нашем мире.

Ещё один важный источник нашего рассказа - доклад Маккинси www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/where-machines-could-replace-humans-and-where-they-cant-yet

7. Для начала разберёмся, как внедрение новых технологий на занятость в отдельно взятых отраслях. Как и следовало ожидать, здесь результаты исследований неоднозначные: связь между инновациями и занятостью в разных случаях разная. В самых общих чертах можно сказать, что в высокотехнологичных отраслях инновации повышают занятость, в низкотехнологичных - наоборот.

(Для примера - "The Impact of Innovation on Employment in Services: Evidence from Italy" (Evangelista, Savona, 2002); "Technological Change and Employment: Were Ricardo and Marx Right?" (Piva, Vivarelli, 2017)).

(Сделаем пояснение. Во всех работах, которые мы будем упоминать, используются довольно сложные эконометрические расчёты. Занятость, зарплата, производительность труда в отрасли может меняться не только благодаря роботам или компьют, но и благодаря бесконечному количеству других факторов. Как можно отделить влияние роботизации или компьютеризация от всех других условий? Для этого и создана наука эконометрика. Не стоит думать, что экономисты занимаются арифметикой и не понимают огромную сложность отделения "мух от котлет"; почти во всех работах, о которых идёт речь, читатель найдёт не самые простые расчёты. Разобраться в них можно, только имея определённую подготовку).

Самое реалистичное объяснение такой связи между занятостью, инновациями и типом отрасли даёт Джеймс Бессен в книге "How Computer Automation Affects Occupations" (Bessen, 2016). (Автор известен как соавтор и соратник нобелевского лауреата Эрика Маскина в борьбе за освобождение индустрии программного обеспечения от пут "патентного рабства").

На ранних этапах развития новой отрасли рост производительности труда ведёт к росту занятости, поскольку эластичность спроса по цене высока. (Если эластичность высокая, то небольшое изменение цен ведёт в заметному сдвигу спроса; напротив, при низкой эластичности изменение цены слабо влияет на спрос. К примеру, хлеб или поездки на метро - товары с низкой эластичностью по цене: вряд ли потребление вырастет в разы, если цена упадёт вдвое. Напротив, электронные гаджеты - товары с эластичностью высокой). Иными словами, поначалу цена товара высока, и позволить его могут лишь немногие богачи; рост производительности снижает спрос на работников, но дополнительный спрос перекрывает это снижение и повышает общее число занятых в отрасли.

Постепенно эластичность снижается, резервы спроса истощаются, приближается точка насыщения. Если у вашей семьи уже есть два автомобиля, то вряд ли вы купите третий, даже если цена на автомобили немного упадёт.

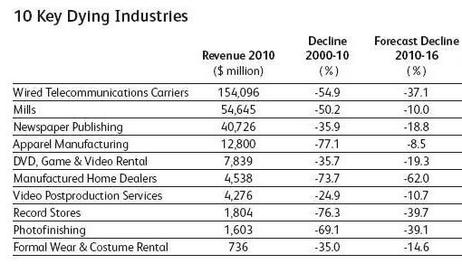

В хлопчатобумажной промышленности США в 1820 году работало 20 тысяч человек, в 1930 - 450 тысяч, а в наши дни занятость снова упала до уровня 1820 года. В сталелитейной промышленности работало 10 тысяч человек в 1870 году, 550 тысяч в 1960 году и всего 100 тысяч - сегодня. Максимум занятости в автомобилестроении был достигнут в 1970 году - 800 тысяч; за последующие полвека число занятых здесь упало на четверть.

Выводы Бессена были полностью подтверждены в недавней работе "Technological Progress and (Un)employment Development" (Blien, Ludewig, 2016). Авторы разделили бывшую Западную Германию на 400 зон - 400 рынков труда. В тех зонах, где отмечалась высокая концентрация отраслей с высокой эластичностью спроса на товары по цене, рост производительности вёл к росту занятости; там, где эластичность была низкой, рост производительности вёл к снижению числа работников.

Может ли случиться так, что в какой-то отдельные отрасли (например, в автомобилестроении) новые технологии (например, роботы) вытеснят если не всех, то большинство рабочих? Перефразируя Марка Твена, нет ничего проще: такое случалось сотни раз. Александр Зотин из Академии внешней торговли пишет в ультра-алармистской статье "робовладельческий строй" в Коммерсанте: "Австрийская сталелитейная компания Voestalpine AG недавно инвестировала €100 млн в строительство завода в Донавице по выпуску стальной проволоки с объемом производства в 500 тыс. тонн в год. На прежнем производстве компании с таким же объемом выпуска, построенном в 1960-е, было занято около 1000 рабочих, сейчас же здесь 14 работников... Инвестиции в современное производство, видимо, все в меньшей степени будут идти параллельно с созданием рабочих мест".

Можем ли мы согласиться с Зотиным? Нет, сам факт "автоматизации" той или иной отрасли не позволяет нам делать таких далеко идущих выводов.

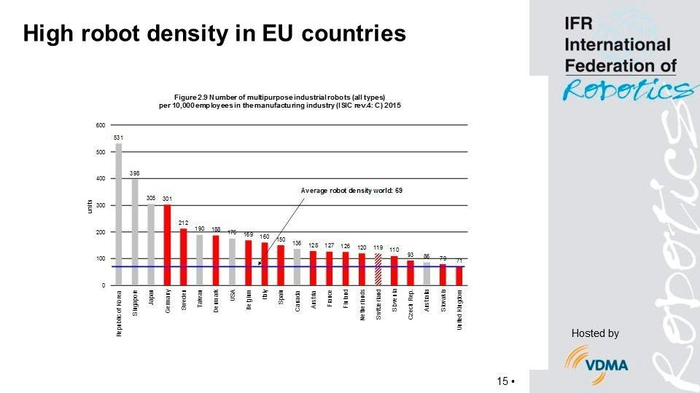

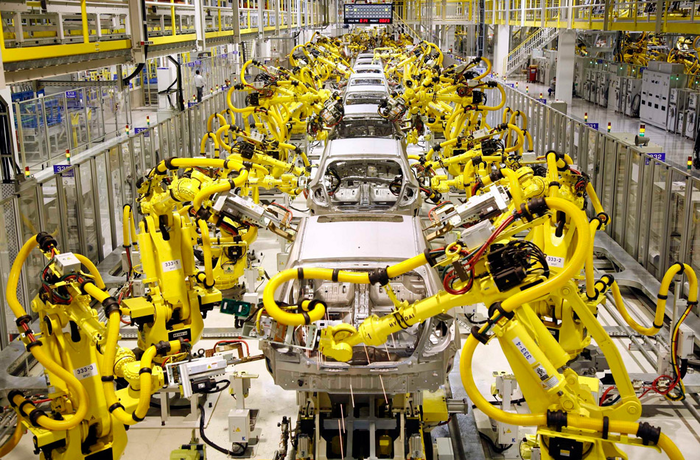

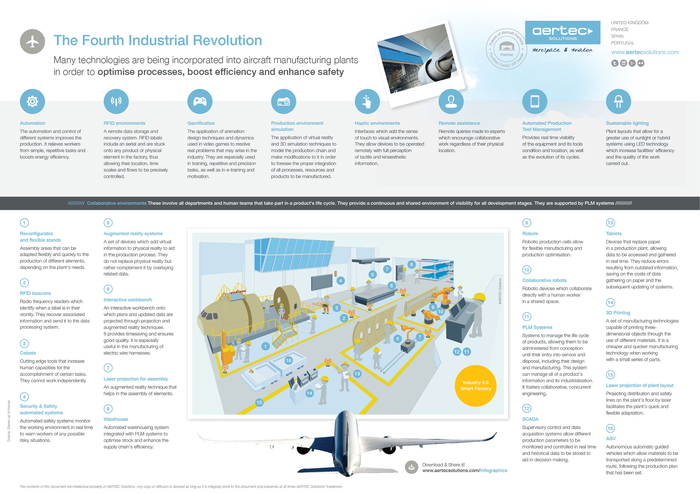

8. Отдельно остановимся на вопросе промышленных роботов. Почему именно на них? В отличие от других видов инноваций, промышленные роботы призваны выполнять только одну функцию - физически замещать живых людей на производстве. Кислородный конвертер позволяет увеличить выпуск стали в расчёте на одного рабочего, но он не делает ненужным самого этого рабочий. А вот промышленный робот, собирающий детали на конвейере - делает.

Неудивительно, что Билл Гейтс призывает правительство США ввести налог на роботов, чтобы фирмам было невыгодно замещать живых людей машинами. Вообще, мало какая инновация порождает столько страхов и разговоров, как роботы. А что думают о них экономисты?

В недавней работе "Analysis of the Impact of Robotic Systems on Employment in The European Union" (Jager, Moll, Som, Zanker, 2015) авторы не находят связи между роботизацией и занятостью на уровне фирмы - ни положительной, ни отрицательной.

В ещё одной статье "Robots at Work" (Graetz, Michaels, 2015) авторы анализируют положение в 14 отраслях 17 развитых стран. Их внимание привлекают не инновации как таковые, а только использование роботов. Выводы такие: использование роботов повышает зарплаты и производительность труда, но не влияет на число отработанных часов в отрасли.

Какие-то заколдованные роботы получаются: они не влияют на занятость ни на уровне фирмы, ни на уровне отрасли! Возможно, всё дело в том, что эту связь плохо ищут? Сами Граетц и Михаэльс признаются: "несмотря на широкую дискуссию о потенциальном влиянии роботов, почти не существует эмпирических оценок их влияния на экономику".

На этом фоне неудивительно, что недавняя работа двух американцев - самого модного экономиста современности Дэрона Аджемоглу и его напарника Паскуаля Растрепо "Robots and Jobs" (Acemoglu, Rastrepo, 2017) - наделала столько шума. Авторы рассматривали американскую экономику на региональном уровне и пришли к совершенно противоположным (в сравнении с предшественниками) выводам: установка одного промышленного робота вытестняет не из конкретной отрасли, а из обрабатывающей промышенности в целом от 3 до 6 рабочих! Таким образом, 120 тысяч роботов, установленных с 1990 по 2007 гг., вытеснили из американской промышленности примерно пол-миллиона живых людей.

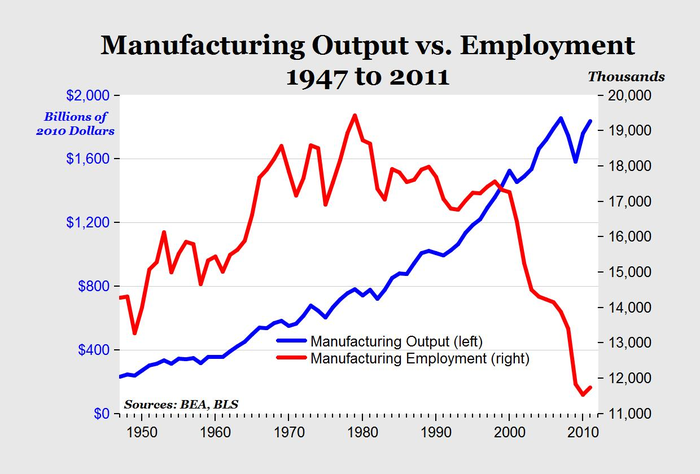

Итак, выводы разных исследователей противоречат друг другу. Но что если прав Аджемоглу? Что будет, если число роботов будет исчисляться десятками миллионов? Пока до этого ещё далеко, но это пока. В США заводы и фабрики, на которых объём инвестиций в расчёте на одного (живого) работника составляет миллионы долларов, уже перестали быть невидалью. Куда пойдут потерявшие своё место у станков рабочие? Пока паниковать не стоит. Доля занятых в промышленности в американской экономике за последние 70 лет упала почти вдвое - с 39 до 21 %. Люди теряли работу в промышленности и раньше, безо всяких роботов, но это не значит, что они становились навеки безработными. Впрочем, это не значит, что проблем не существует.

9. В 1992 году Лоуренц Катц из Гарварда и Кевин Мёрфи из Чикагского университета опубликовали свою ставшую знаменитой статью "Changes in Relative Wages" (Katz, Murphy, 1992). В ней они впервые сформулировали гипотезу SBTC (skill-biased technological change): новые технологии будут вытеснять низкоквалифицированных работников и, напротив, повышать спрос на высокую квалификацию. Действительно, как показали авторы, в 1970-е - 1980-е гг. численность высококвалифицированных работников в США росла на 3 % в год, в то время как доля и заработная плата низкоквалифицированных падала.

Эти результаты были подтверждены для других развитых стран - стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития); основная разница заключалась в том, что в не-англосаксонских странах (странах континентальной Европы в первую очередь) доходы низкоквалифицированных работников не падали, а хоть и медленно, но росли (что, видимо, объясняется различиями в институтах рынка труда).

(Смотри "Technology and Changes in Skill Structure: Evidence from Seven OECD Countries", Machin, Van Reenen, 1998; "Changes in the Relative Demand for Skills in the U. K. Labour Market", Machin, 1996; "Computing Inequality: Have Computers changed the Labor Market?", Autor, Katz, Krueger, 1998).

Если концепция SBTC верна, она неизбежно влечёт за собой серьёзные социальные последствия. И последствия наблюдается.

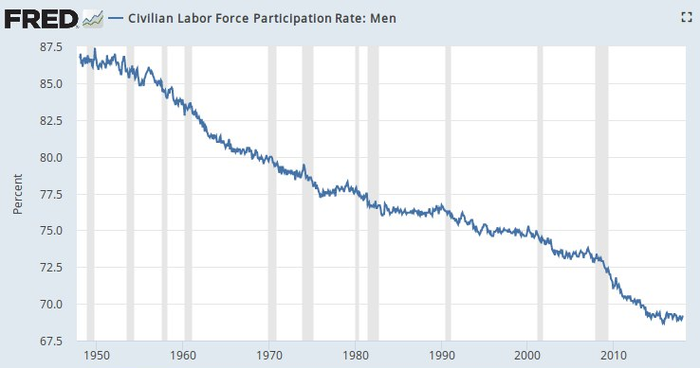

Четыре американских исследователя в статье "Leisure and Luxuries and the Labor Supply of Young Men" (Auguiar, Bills, Charles, Hurst, 2016) отмечают, что в 2000-2015 гг. уровень занятости среди молодых мужчин, не ходивших в колледж, уменьшился с 82 % до 72 %. При этом с 10 % до 22% - в два с лишним раза - выросла доля молодых мужчин, не работавших за год ни одного часа. Единственное, что выросло - число часов, проводимых за компьютерными играми (на 5 часов в неделю). Действительно, не очень хочется работать, если твой заработок выглядит жалкими грошами в сравнении с заработками высококлассных специалистов.

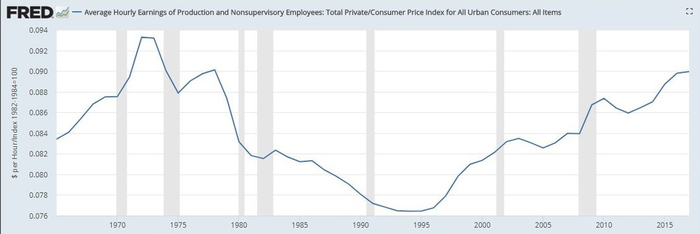

Одним из главных подтверждений концепции SBTC её сторонники считают резко усилившееся материальное расслоение в американском обществе в последние пятьдесят лет. Действительно, даже в 2005 году, когда темпы роста TFP ещё не успели резко замедлиться, средний реальный доход американского мужчины, работавшего на полный рабочий день, был ниже, чем в 1973 году. Для возрастной когорты 35-44 лет падение составило 10 %. В это же время доходы 0,1 % самых богатых выросли в пять, а 0,01 % - в семь раз. В 1992-2007 гг. 52 % прироста всех доходов пришлись на 1 % самых богатых американцев (Gordon, 2012). Если в целом доходы американцев росли на 1,3 % в год, то для 99 % населения (за вычетом самых богатых) темпы составляли 0,75 % в год; всё остальное приходилось на богатых. Доходы промышленных рабочих упали почти на одну пятую к середине девяностых годов, но затем понемногу начали возвращаться к предыдущему пику начала 1970-х гг.

И всё это - на фоне солидного прироста ВВП; с 1973 года он вырос, в расчёте на душу и с учётом инфляции, на 83 %!

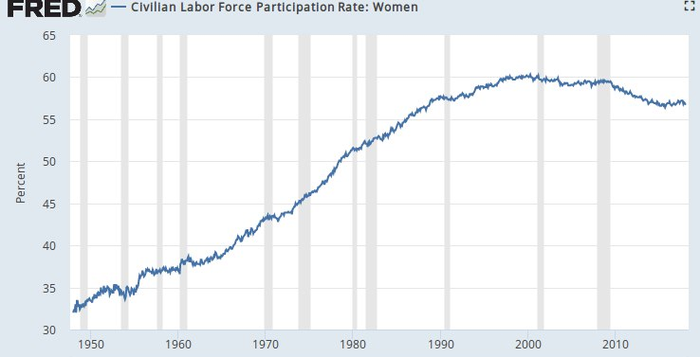

(Впрочем, не всё так плохо: медианный доход домохозяйства вырос с $59.400 в год в 1979 году до $75.200 в 2011 в реальных ценах, при этом ещё и снизились налоги. С другой стороны, отчасти такое увеличение доходов объяснялось ростом занятости среди женщин).

Вот что говорил в 2006 году председатель Комитета экономических советников при президенте США Эдвард Лазир: "По большей части неравенство отражает повышение прибыльности "вложений в квалификацию" - то есть в работника, который дольше учился, получил лучшую профессиональную подготовку и обрёл новые навыки... Чем оъяснить такое расхождение заработков квалифицированных и неквалифицированных работников? Большинство экономистов полагает, что основная причина кроется в технологических изменениях, которые произошли за последние два-три десятка лет. В нашем технологически развитом обществе квалификация персонала имеет большее значение, чем в менее продвинутом. С учётом роста значения компьютеров, те навыки, которые прививаются в школе и в ходе профессионального обучения на рабочем месте, особенно важны для того, чтобы работник мог трудиться продуктивно. Обычная работа, которой заняты ныне люди, требует куда более высокого уровня технической подготовленности, чем те виды труда, какими работники занимались в 1900 или 1970 году".

Споры о том, чем на самом деле вызвано расслоение по доходам, продолжаются уже много лет. Помимо технического прогресса, повысившего спрос на квалификацию и позволившего хорошо образованным работникам "оторваться" от остальных, есть и другие предполагамые виновники - международная торговля, иммиграция, изменившиеся институты рынка труда и так далее. Мы не будем касаться этих споров; о связи между уровнем доходов и квалификацией мы поговорим в другой раз. А сейчас вернёмся к SBTC.

Не существует никакого непреложного правила, которое бы гласило, что новые технологии должны вытеснять исключительно низкоквалифицированных работников. В ещё одной своей знаменитой "Technical Change, Inequality and Labor market" (Acemoglu, 2002) Дэйрон Аджемоглу отмечает, что если в XX веке технический прогресс замещает труд низкоквалифицированных работников, то в веке XIX он замещал как раз труд высококвалифицированных ремесленников и рабочих трудом примитивным, рутинным, не требующим особых навыков; разделение труда, обеспечиваемое машинами, позволяло свести обязанности рабочего к элементарному минимуму - минимуму, который могли выполнять подростки и даже дети (неудивительно, что именно на начало XIX века в стране-лидере технического прогресса - Великобритании - начинается широкое использование детского труда). Английские города и английские фабрики в это время наводняют миллионы вчерашних крестьян, не имевших никаких особых навыков и способных выполнять только самую простую работу. Замещение высококвалифицированных работников низкоквалифицированными служило для Маркса доказательством скорого краха капитализма. Как писал один английский историк начала XIX века: "Главная задача и главная тенденция каждого улучшения в машинах - вытеснить человеческий труд или снизить его стоимость, заменяя мужчин женщинами и детьми, а умелых мастеров - обычными рабочими" (цитата из Habbakuk, 1962).

Что если в XXI веке технологии будут вытеснять не низкоквалифицированных работников, а кого-то ещё?

Оригинал: https://vk.com/v_for_vato?w=wall374723332_20819 (да ссылка на контакт, но все претензии к пикабу, где домен telegraph является запрещенным)

Запись стримов:

https://www.youtube.com/watch?v=l4SOUR5oBHs

https://www.youtube.com/watch?v=eeRVel8VNiY