Благим матом: история русского сквернословия

История русского мата берет свое начало еще с берестяных грамот.

Внимание! Текст содержит ненормативную лексику.

Изучать старый добрый мат не позволяет пресловутое социальное мнение. На это жалуется большинство исследователей, выбравшие столь нелегкую стезю. Поэтому литературы о мате очень немного.

Одна из загадок русской ненормативной лексики – происхождение самого слова «мат». По одной из гипотез, изначально «мат» значит «голос». Именно поэтому до нас дошли словосочетания типа «кричать благим матом». Однако общепринятая версия сводит слово «мат» к «мать», поэтому – «ругаться по матушке», «посылать к чертовой матери» и проч.

Еще одна проблема мата – невозможность составить точный список бранных слов, потому что одни носители языка выделяют определенные слова как нецензурные, другие – нет. Так, например, обстоит дело со словом «гондон». Тем не менее типичные матерные слова происходят всего от четырех-семи корней.

Известно, что разные народы обладают разным «запасом» мата, который можно возвести к разным сферам. Русский мат, как и брань многих других культур, завязан на сексуальную сферу. Но так обстоит дело далеко не у всех народов, поскольку есть целый ряд культур, где все, что связано с сексом, никак не табуировано. Например, у коренного населения Новой Зеландии – народности маори. Одно из племен – предок маоританцев – вполне «официально» носило название «урэ вера», что в переводе означает «горячие пенисы», либо «горячий пенис». В европейской культуре сфера мата, кстати, тоже вовсе не обязательно связан с сексуальными отношениями. Если посмотреть на германские языки, то станет понятно, что там многие ругательства связаны с испражнениями.

Основу русской матерной лексики, как и во многих других языках, составляет так называемая «обсценная триада»: мужской половой орган («х.й»), женский половой орган (п..да), и глагол, описывающий процесс совокупления («е..ть»). Интересно, что для русского языка характерно полное отсутствие обозначения для этих слов литературных исконно русских терминов. Они заменяются либо голимой латынью и медицинскими бездушными эквивалентами, либо эмоциональными – бранными.

Кроме обсценной триады для русского мата характерно также слово «бл.дь» – единственное, которое не обозначает гениталии и совокупление, а происходит от славянского бл?дъ, что в переводе на русский значит «блуд – заблуждение, ошибка, грех». В церковнославянском слово «бл..ствовать» означает «лгать, обманывать, клеветать».

Популярными являются также «м..де» (мужские яички), «ман.а» (женские гениталии) и «е.да» (мужские гениталии).

Вышеперечисленные семь лексем известный исследователь русского мата Алексей Плуцер-Сарно предлагает принять за основу понятия русский мат, приводя, впрочем, еще 35 корней, которые участники опросов сочли как матерные (среди них, между прочим, такие слова как «жрать» и «блевать»).

Несмотря на весьма ограниченное число корней, для русского мата характерно просто гигантское количество производных слов. Помимо существующих постоянно возникают новые. Так, исследователь В.Раскин приводит далеко не полный перечень производных от слова «е..ть» (только глаголов): е..нуть, е..нуться, е..ться, е.издить, ё.нуть, ё.нуться, е.стись, в..бать, вы.бать, вы.бываться, до.бать, до.баться, за.бывать, за.бываться, на.бать, на.бываться, на.бнуть, на.бнуться, об..бать, об..баться, остое.енить, от..бать, от..баться, пере.бать, пере.баться, по.бать, по.баться, под..бать, под..бнуться, под..бнуть, раз..бать, раз..баться, с..бать, с..бываться, с..баться, у..бать и т.д.

Никто не знает доподлинно, откуда появился русский мат. Популярная некогда гипотеза о том, что он достался нам «от монголо-татарского ига» («татарская версия»), была полностью опровергнута с обнаружением новгородских берестяных грамот XII-XIII веков. Свалить на иго не получилось. Это и понятно, ведь нецензурная брань так или иначе характерна, видимо, для всех языков мира.

Но есть и другие версии. Две из них являются основными. Первая – русский мат связан с эротическими языческими обрядами, которые играли важную роль в земледельческой магии. Вторая – матерные слова на Руси когда-то имели разное значение, например, двойное. Но со временем одно из значений вытеснилось, или они были слиты воедино, превратив значение слова в негативное.

"Я прислал тебе Бересту" - короткометражный фильм мотивам берестяной новгородской грамоты

Увидел на юутбе, не смог пройти мимо. Считаю, что такие фильмы нужно продвигать и поддерживать.

Реконструкторы сделали кино!

Получилось это или нет, судить зрителям, но возможно этот маленький шаг позволит обратить внимание современного отечественного кинематографа на качество наполнения в картинах. Как с точки зрения материальной культуры, так и с позиции исторической достоверности.

Мы мало знаем о том, как жили предки на территории Древней Руси, тысячу лет назад, но уверены в том, что так же любили и верили. Мировоззрение человека средневековья отличается от современного восприятия мира, но в целом люди остаются людьми:) Историческая реконструкция помогает представить и понять мотивы поступков далеких предков, что в свою очередь представляет общую картину истории русской земли и соседей.

Фильм "я прислал тебе бересту" снят по мотивам берестяной новгородской грамоты №752 которая представляет собой любовное послание. Ну или мы так хотим думать...:)

Пожалуйста посмотрите нашу картину поделитесь и оставьте отзыв:)

Про саму грамоту можно почитать тут:

http://gramoty.ru/birchbark/document/show/novgorod/752/

Считается первым зафиксированным любовным посланием на Руси, хотя возможны и другие интерпретации

Ответ на пост «В Новгороде нашли берестяную грамоту со шпионской перепиской»1

Это далеко не единственный пример подобных грамот.

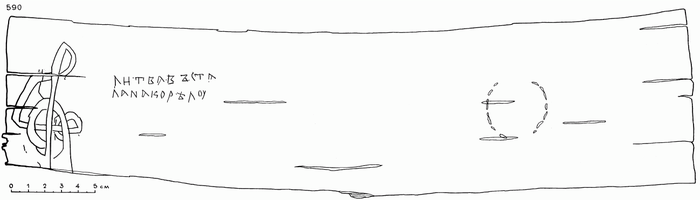

Берестяная грамота № 590

Сообщение очень лаконичное: "Литва встала на Корелу", т.е. "Литва пошла войной на Корелу". Датируется последней третью XI века и, по мнению В.Л. Янина, может относиться к событиям, произошедшим во время похода князя Всеслава Брячиславича на Новгород в 1069 г. В его войске почти наверняка были данники - литовцы, а сам поход проходил вблизи земли карел.

То, что грамота сохранилась неповреждённой - очень большая удача (из более, чем тысячи найденных грамот большая часть - обрывки, и даже те, что найдены почти целиком, часто имеют повреждения, мешающие прочесть некоторые слова).

Обратите внимание, что в грамоте не указаны автор и адресат, зато слева от текста присутствует сложный знак, который, возможно, использовался в качестве секретной подписи.

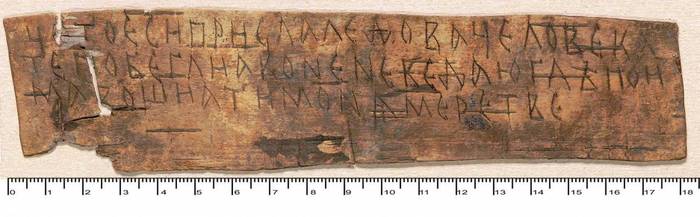

Грамота № 582

"цето еси прислале дова целовека

те побегли а коне не ведаю гдѣ пои

мавоши а тимонѧ меретве"

Перевод: "Те два человека, что ты прислал, бежали, а коней где взяли, не знаю. А Тимоня умер".

Датируется концом 1280-х – началом 1300-х г.г. Предполагается, что это донесение из какого-то небольшого военного отряда. Грамота тоже почти целая, и снова ни отправитель, ни адресат не указаны.

Примечательно, что грамота найдена на том же самом Нутном раскопе, что и первая. Может, там местная Лубянка стояла? :)

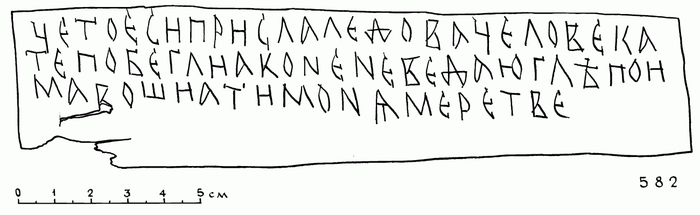

Грамота № 636

"пришьль искоупникь ис полоцька а рать поведае вели

коу а водаить пошьниць во засадоу"

Перевод: "Пришел выкупленный пленник из Полоцка, сообщает, [что собралось] большое войско. Выдайте же пшеницы для гарнизона". Альтернативный перевод слова "рать" - война, т.е. это может быть сообщением о начале крупной войны.

Датируется второй половиной XIII века. Автор и адресат снова не указаны, но в том же раскопе найдена фрагмент ещё одной грамоты (№ 704), написанной тем же почерком: "От городчан к посаднику великому. Вот ясеняне бежали..." (дальше оборвано). По предположению В.Л. Янина, ясеняне - жители Ясенского погоста Шелонской пятины (на границе с Псковским княжеством), а городчане - жители Кошкина, городка на реке Узе.

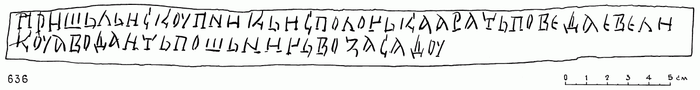

Ну и последняя грамота - № 24

"цоловѣкомъ грамотку при

шли таино"

Перевод: "...с человеком грамотку пришли тайно".

Просто мастер конспирации, ага.

Все изображения взяты с http://gramoty.ru/birchbark/

Дополнительная информация - из сборников "Новгородские грамоты на бересте".

БМ ругался на прорисовку грамоты № 582.

Двадцать, тридцать, девятьсот

Продолжаю отвечать на вопрос @RainbowDysch о числительных (см. первую часть). Сегодня мы поговорим о русских названиях десятков и сотен.

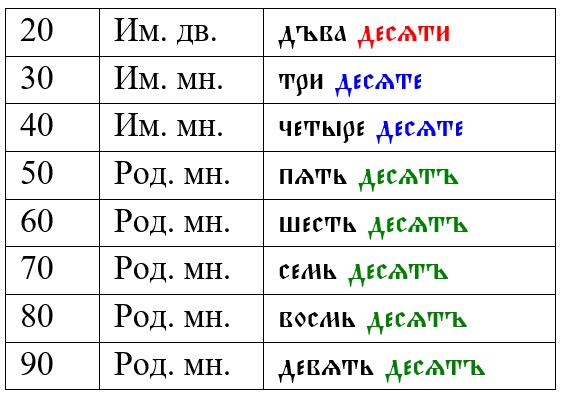

Для начала нужно сказать, что числительные первого десятка в праиндоевропейском языке вели себя по-разному. Самые древние, 1–4, как прилагательные, они согласовывались с существительным по числу и роду (в современном русском разные формы родов есть только у 1 и 2, но раньше были также у 3 и 4). Более новые, 5–10, по происхождению сами были существительными и после них зависимое слово ставилось в родительный падеж множественного числа (это называется управление). Эта же схема сохранилась в праславянском и старославянском языках (напоминаю, что это не одно и то же).

Если учесть, что в праславянском языке было три числа, мы получаем четыре возможных способа сочетания числительного с существительным:

1 + именительный падеж единственного числа;

2 + именительный падеж двойственного числа;

3-4 + именительный падеж множественного числа;

5-10 + родительный падеж множественного числа.

Продемонстрирую это в таблице (для простоты берём только неодушевлённое существительное мужского рода):

Современные славянские языки пошли несколькими путями:

1) полностью сохранить старую систему смогли только те языки, где есть двойственное число – словенский и лужицкие;

2) в русском и сербохорватском 2-4 сочетаются со старой формой именительного падежа двойственного числа;

3) в польском, чешском и словацком с 2-4 используется именительный падеж множественного числа;

4) у болгар и македонцев с 2-5 сочетается так называемая счётная форма, которая восходит к всё тому же именительному падежу двойственного числа.

Перейдём к наименованиям десятков. Нужно сразу сказать, что уже в праиндоевропейском языке было слово *ḱm̥tom /кьмтом/ «сто», прямым потомком которого наше сто и является. Соответственно, существовали и названия десятков, которые хорошо сохранились в санскрите, греческом, латыни и ряде других ветвей индоевропейских языков, но праславянский заменил их на новые, более прозрачные, обозначения. Скажем, 20 для праиндоевропейского реконструируется как *ṷih₁ḱm̥tih₁ /ўихкьмтих/ (сложение *dṷoh₁ «два» и *deḱm̥t «десять»), и эта форма отразилась в латыни как viginti /ўигинти/, в древнегреческом как εἴκοσι /экоси/, а в санскрите как viṁśatí /винщати/. Если бы это слово сохранилось в современном русском, оно бы звучало как *висяти. Однако праславянский ввёл вместо него *dъva desęti, то есть «два десятка».

Все названия десятков в праславянском и древнерусском вели себя как сочетания единиц и числительного десять, полностью подчиняющиеся вышеописанной схеме.

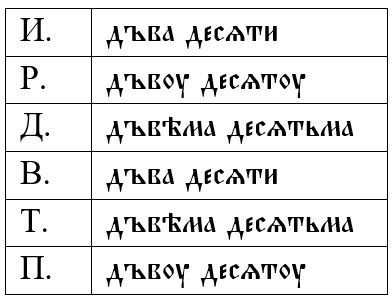

Поначалу это были именно словосочетания, то есть, между их компонентами могли вставляться другие слова, кроме того, при склонении названий десятков в древнерусском изменялись обе части:

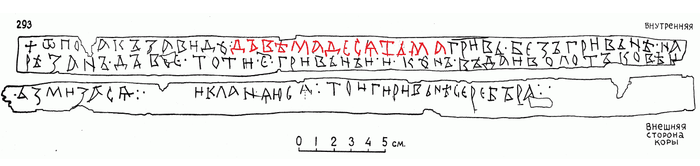

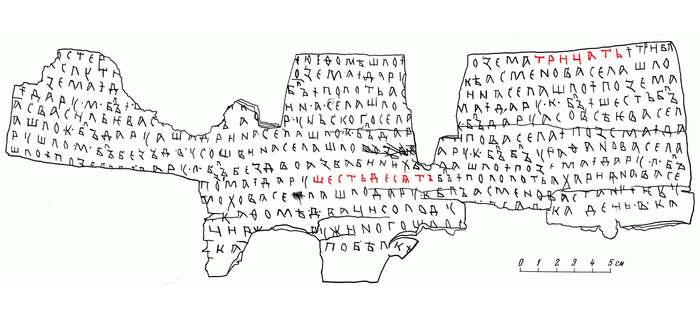

Это хорошо видно в берестяной грамоте №293:

Довольно рано словосочетания срастаются в одно слово, и первый компонент слов 20 и 30 перестаёт склоняться. Кроме того, произошло фонетически незакономерное упрощение слов 20 и 30. Так, из древнерусского дъва десяти в современном русском должно было получиться двадесяти. Однако для числительных довольно характерны нестандартные укорачивания. Скажем, на месте литературного тысяча в разговорном русском появилась форма тыща, хотя у нас сейчас не действует фонетического закона, по которому заударные гласные бы просто так исчезали. Аналогичным образом в двадесяти отвалились -е- и -и. При этом произношение типа двадсять было невозможно, поскольку в русском не могут друг за другом следовать звонкая и глухая согласные. Вследствие этого на месте -дс- получаем -тс-, а -тс- уже в свою очередь сливаются в -ц- (аффриката ц по сути и состоит из т и с). Похожие процессы имеем в случаях браться – /брацца/ или /браца/, детский – /децкий/.

Форма трицать засвидетельствована уже в новгородской берестяной грамоте №1 (1380‒1400 гг.):

Современная запись вида двадцать и тридцать наполовину фонетична, наполовину этимологична, она объединяет -ц-, возникшее в результате описанных выше процессов, и -д-, которое там уже давно не произносится.

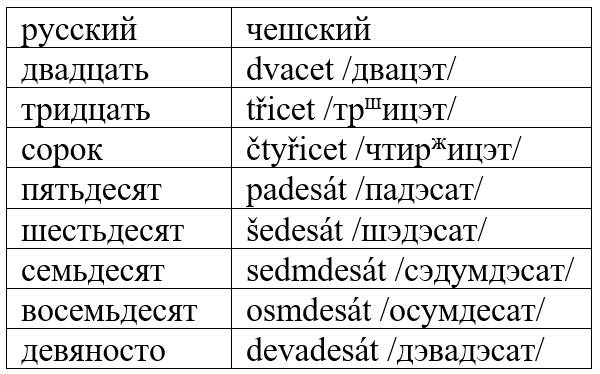

Довольно похожие процессы проходили, например, в чешском языке:

Несложно заметить, что русский ввёл новые названия для 40 и 90. О первом я уже как-то писал, о втором надеюсь сделать отдельный пост в дальнейшем.

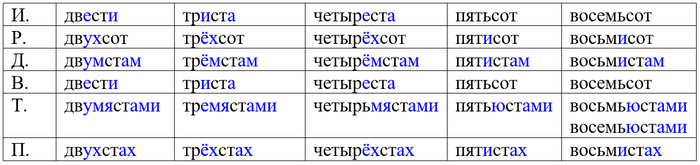

Перейдём к сотням. Их обозначения выстроены по тем же принципам, что и названия десятков:

В отличие от названий десятков, в современном литературном русском эти обозначения сохранились почти в неизменном виде. Вполне закономерно пали «редуцированные» (ъ и ь – особые гласные). Кроме того в форме двѣстѣ произошла диссимиляция, то есть расподобление ѣ…ѣ > ѣ...и. Аналогичный пример: сѣдѣти > сидеть.

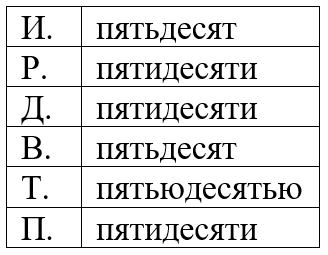

Отдельно следует оговорить вопрос склонения названий десятков и сотен. Как я уже написал выше, первые части 20 и 30 перестали склоняться рано. Что касается 50-90, со временем вместо форм типа пятьюдесятью начинают появляться пятидесятью, шестидесятью и так далее:

Наконец подпоручик Толстовалов с пятидесятью охотниками сделал вылазку, очистил ров и прогнал бунтовщиков, убив до четырехсот человек и потеряв не более пятнадцати. [А. С. Пушкин. История Пугачева (1833)]

В сию минуту Салманов передался, и Бошняк остался с шестидесятью человеками офицеров и солдат. [А. С. Пушкин. История Пугачева (1833)]Однако литературная норма по-прежнему требует, чтобы в таких числительных склонялись обе части, даже несмотря на то, что пишутся они слитно:

В разговорном языке существует тенденция к полной утрате склоняемости первой части, которая является частью того же процесса, который упростил склонение 20 и 30:

Если вес уссурийского тигра достигает трехсот килограмм, а бенгальского ― двухсот пятидесяти, то «туранец» весил не больше пятьдесяти-шестьдесяти килограмм. [Александр Яблоков. Точка возврата позади // «Знание - сила», 2006]

Литературная норма также велит, чтобы в названиях сотен склонялись обе части:

Однако в разговорной речи эта система уже в значительной степени разрушена, и есть сильная тенденция ориентироваться на склонение числительного сто. Отсюда формы типа пятиста:

― 8-я английская армия в 4.30 утра 6 апреля внезапно штурмовала позиции Роммеля, открыв огонь из пятиста орудий. [В. В. Вишневский. Дневники военных лет (1943-1945)]

Кроме того, зачастую не склоняют первые компоненты составных числительных, то есть состоящих из названий нескольких разрядов. Для многих носителей современного русского будет достаточно проблематично просклонять числительное в следующем примере в соответствии с нормой:

Написав по этой азбуке цифрами слова L'empereur Napoleon, выходит, что сумма этих чисел равна 666-ти и что поэтому Наполеон есть тот зверь, о котором предсказано в Апокалипсисе. [Л. Н. Толстой. Война и мир. Том третий (1867-1869)]

Надеюсь, этот пост помог вам лучше понять, как устроены русские числительные 20-900 в исторической перспективе. За более подробной информацией отсылаю к книге О.Ф. Жолобова Историческая грамматика древнерусского языка IV. Числительные. Больше о том, как русские числительные утрачивают склонение можно прочитать в статье М.Я. Гловинской Изменения в склонении числительных в русском языке на рубеже ХХ—XXI веков // Язык в движении: К 70-летию Л.П. Крысина. М., 2007.

Находка в цветочном горшке и о пользе просвещения

Здравствуйте!

http://gramoty.ru/birchbark/document/show/novgorod/612/

Услышал недавно любопытную историю находки берестяной грамоты №612 из уст Валентина Лаврентьевича Янина в беседе его с Петром Леонидовичем Капицей в передаче "Очевидное-невероятное" (1983)

Янин: Вот передо мной последняя наша берестяная грамота, найденная дней десять-двенадцать назад в Новгороде. Она получила номер 612. 612 грамот на сегодняшний день открыто. Две строчки, на которых жалкие обломки слов. Найдена она была при весьма любопытных обстоятельствах. Житель города Новгорода Владимир Алексеевич Челноков нашёл её в своей квартире, в цветочном горшке. Он пересаживал цветок из одного горшка в другой, отрясая корни обнаружил кусочек бересты, который с землёй вывалился...

Капица: Сколько лет?

Янин: 600 лет этому кусочку. Естественно, были наведены справки, откуда была взята земля в этот горшок. Оказалось, что два года тому назад он эту землю взял в оранжерее городской, в питомнике; а в городскую оранжерею привозят землю с мест различных земляных работ, там где копают какую-либо траншею или закладывают котлованы небольшие и, к сожалению, не всё оказывается в поле зрения археолога. Иногда древний предмет переносится с присущего ему места, с контекста своего оказывается вырванным и обнаруживается в тех условиях, которые ничего не могут дать историку для осмысления этого предмета.

Может быть в дальнейшем можно было бы называть такие случайные открытия находками в цветочном горшке.

Капица: Но он всё-таки понял, что это...

Янин: Да, конечно! В этом отношении - я должен особо об этом сказать - что культура современного новгородца, который знает хорошо о берестяных грамотах, об археологии, в познании истории о древности своего города... Современный новгородец - это активный корреспондент, активист музея, потому что постоянно, каждый день в музей приходят люди, которые приносят найденные случайно вещи и неоднократно берестяные грамоты, даже не такие маленькие обрывочки, но и большие цельные грамоты поступали в музей вот из этих, к сожалению, случайных находок.

Древнерусский протокол допроса. Кто украл бобров?

28 октября, в МГУ состоялась традиционная лекция о берестяных грамотах из находок текущего года. Второй год подряд лекцию читал лингвист Алексей Гиппиус. Самым ярким моментом лекции стал рассказ о берестяной грамоте № 1121.

2019 год принес «берестологам» одиннадцать находок. Девять грамот нашлось в Новгороде, и две — в Старой Руссе. Замечательных писем и драматических жизненных ситуаций вроде «проданного сына» и злой мачехи, ругающей падчерицу «вражиной», как в прошлом году, не нашлось. Тем не менее кое-что любопытное и в историческом, и в лингвистическом отношении в новых грамотах имеется.

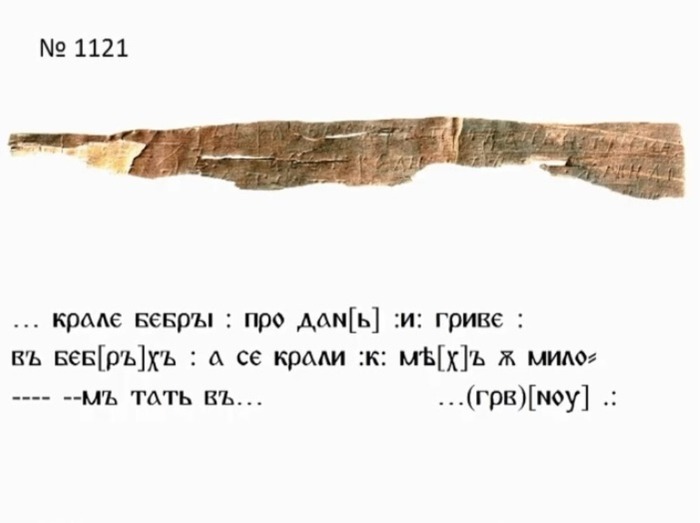

Грамота № 1121 была в древности уничтожена очень тщательно. Тот, кто ее рвал, еще и расслоил, оторвав верхний слой бересты. На фото виден более светлый фрагмент - это и есть участок с верхним слоем.

… [: и ѧ]з[ъ] крале бебрꙑ : про дан[ь] :и: (=8) гриве :

въ беб[ръ]хъ : а се крали :к: (=20) мѣ[х]ъ ѫ мило‐

мъ тать въ… … (грв)[ноу] .:

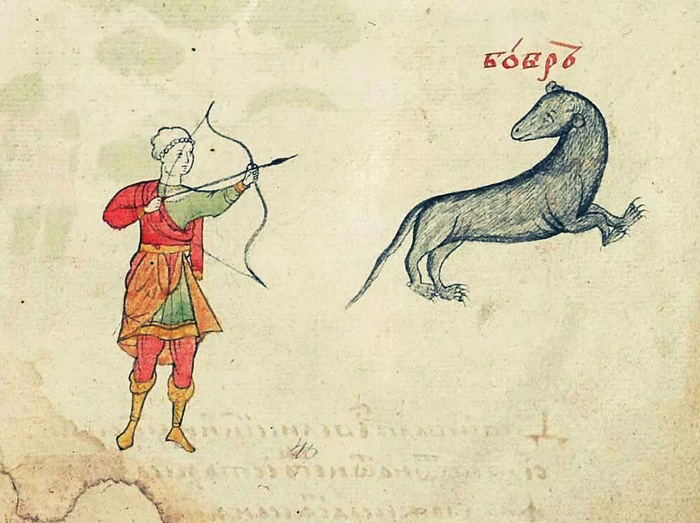

«Бебры» — это, конечно, «бобры» (такая форма слова часто встречалась на Руси — она есть в том числе в «Слове о полку Игореве»). Из текста грамоты следует, что некто украл двадцать (полсорока) шкур бобров. Двадцать – число неслучайное, меха на Руси исчисляли «сороками».

Но кто же крал бобров?

Алексей Гиппиус предложил аудитории подключиться к расследованию и попытаться выяснить, кто крал бобровые шкуры.

Перед словом «крале» сохранились крохотные фрагменты четырех букв – точки и черточки, расшифровка которых помогла бы узнать имя преступника. Звучали разные забавные версии: может быть, бобров крал некий князь? Язь? Лях?

Для начала грамоты напрашивается чтение «князь», но князь, ворующий бобров, попавшийся на краже и подследственный - фигура крайне маловероятная. А может быть, бобры украли князя? Но с помощью реконструкции фрагментов и анализа возможных вариантов ученые пришли к отгадке: обрывок грамоты № 1121 скрывал древнее написание слова «Я». «И я крал бобров…» Чистосердечное признание?

«Это нормальная стандартная форма так называемых расспросных речей Разбойного приказа, когда расспрашивается «тать». Сначала сообщается о том, что было украдено, а потом: «и тать такой-то винился и говорил: крал-де, грабил-де…» Так что самое вероятное, что перед нами – запись допросов пойманных разбойников», - пояснил Алексей Гиппиус.

Похожие показания есть в поздних документах XVII века, где выявляется целая организованная преступная группировка, разумеется, с участием официального стража порядка:

«Да в нынешнем же во 156-м году (то есть 1648 году) ноября в 29 день пойман тать Тимошка с поличным. И тать Тимошка пытан, а в распросе и с пытки винился: Яковлева человека Нелединского грабил, а товарищи с ним были Ивашко Гончей, Федка Куроедка, Микитка Тулещик, Судного Московского приказу пристав Логинко, да гулящей человек Игнашко».

Далее в грамоте упоминаются «8 гривен за бобров», слова «про дань» — возможно, конспективная запись дальнейших показаний вора или заголовок следующей части. Потом речь идет о краже 20 мехов у Мило… (Милонега, Милоста) и упоминается «сам тать».

Таким образом, береста № 1121 - это фрагмент протокола судебного дела, последовательные записи об эпизодах кражи (ср. официальную формулу «а се…», то есть «а вот…»). Это древнейший образец древнерусской судебной документации.

«То, что в отправлении судебной процедуры участвовали писцы, следует из соответствующей статьи «Русской Правды». Но продукция этих писцов до сих пор нам совершенно известна не была. Вообще, XI-XII века - это «добюрократический» период в истории русского права. И вот эта грамота – очень ценное свидетельство существования такой судебной документации уже в начале XII века», - сказал Алексей Гиппиус.